أتردد كثيرًا على الشباك، حتى أظن أحيانًا، أنني ربما في قرارة نفسي أريدهم أن يأتوا بدل هذا الانتظار.

في عنبر 2، كنت أيضًا أتردد كثيرًا على الشباك. كان مأوى للفرار من 30 دماغًا آخر، وكانت حسنة سوء حظي أن فرشة النوم أسفل باب العنبر، سيتسنَّ لي إذًا البقاء أطول وقت ممكن على البرميل الأزرق المعوج، مع إطلالة لا تفوت لممرات السجن، من خلال النضّارة – شباك 20 سم في 20 سم بأربعة قضبان حديدية.

كانت النضارة/الشباك مهرعًا للقلة المدخنة، وآخرين. هنا متنفس وتيار هواء ومنظر جديد غير متجدد، وأحيانًا، إذا قُمتُ، متكأً قاس؛ البرميل البلاستيكي الأزرق المعوج. نخبئ في هذا البرميل، بغير حرص، أحذيتنا التي ترى النور، أحيانًا، في عروض النيابة أو المحكمة، وكرة بلاستيكية يلعب بها كل زملاء العنابر الأخرى في فقرات التريّض؛ نصف ساعة أسبوعيًا. رائع، سأستغل الفرصة إذًا لأنام دون احتكاكات جسدية بجاري في النومة.

وحين قضيت بقية الشتاء في هذا الركن -المحجوب تقريبًا عن بقية العنبر بستارة بلاستيكية تغسل أحيانًا فنستبدلها بأغطيتنا- ملتحفًا بشال بقيَ معي من أول مكان مررت عليه في رحلة الحبس؛ قالوا لي.. أنت صوفيّ إذًا. بدأ تلسين من الزملاء المتدينين سياسيًا، عرفته سابقًا في أحلامي. لقد جئت إلى هنا، وفي هذا العنبر تحديدًا، بحلم رأيتُ فيه كل شيء.

تصنع الأحلام ثقبًا ضبابيًا في حياة الحبس. تصنع السجون عالم الأحلام. من أوائل السرديات التي نعرفها عن الأحلام، ميثولوجيًا، كانت تأويلات يوسف لأحلام زميليه في العنبر. لذا، فالجميع هنا، وهناك في المكان الأول، والثاني، وكل مكان مررت به، يتوقفون عند الأحلام كمحطات تأويلية لرحلتهم في الحبس. وتوقفت أنا أيضًا، مرارًا.

على كل، لم يكن السائد سوى احترام عدم الرغبة في الحديث. أصمت على الهمز واللمز، وأستبدل الحديث بآخر، أو نظرة شزرًا، تمر عادة كأنها لم تكن، أو بتفهم ما.

نعلم جميعًا أننا لسنا في أحسن أحوالنا. هنا جنون كامن، ومحاولات للتأقلم، ويأس.

نوبة غير عارضة

أُصاب بنوبات تفقدني السيطرة على نفسي. كنت أظن أنني انتهيت من الأمر. أنزوي، وأفكر بطريقة أدرك لاحقًا، عندما أهدأ قليلًا، أنها تقترب من الجنون. لم أتأقلم بعد مع ضرورة التأقلم ذاتها؛ كنتُ للتو أخوض معركة ضد التأقلم، ولم أستدرك تمامًا تغيّر الواقع والضرورات.

تعيد الذكرى استدعاء نفسها، ليس في الواقع بل في الوهم بما يحول بين ضرورة فهم الضرورات. لا أميّز الممكن من المستحيل.

أُنحي المنطق جانبًا مفسحًا المجال لتصورات القلق الذي لا يمكن تفويته، وحينئذ تبدو فكرة استعادة الماضي منطقية، ولو لم تكن كذلك بالضرورة، أي أن تعاد تجربة السجن مرة أخرى على خطأ غير مقصود، أي أن يعاد مشهد مجيئهم المفاجئ لأخذي، شخصًا لا يعرفون عنه شيئًا، وسيعرفون.

بقائي رهينة تصورات القلق هذه ينفي عن ذاتي الحرية، عندما فقدتُ القدرة على استيعاب الزمان والمكان وفهم ضروراتهما. هل هكذا يريدونني؟ أن أترقب باستمرار استعادةً لمشهدية المجيء المفاجئ؟

صوت مفاتيح يربكني، أهرع إلى الشباك لأجد جارنا يتمشى مع كلبه ودلاية مفاتيحه. صوت السارينة لا يربكني أبدًا، إنهم يأتون في صمت.

متلازمة الرمادي

التهمة المصرح بها حتى الآن هي تشابه في الأسماء؛ تهمة ستستدعي بقائي أيامًا قبل أن أعرف أي شيء عن مصيري المرتقب.

صوتٌ ينادي، فشعرت بالسعادة. سأبقى ثلاث ساعات بساعدٍ معلق بالحديد، قبل أن أعاد إلى “التلاجة”.

“تشابه في الأسماء” سيعطيني رحلة مكثفة بين السجون وأماكن الاحتجاز، أجرب فيها ما يمكن تجريبه خلال سنوات على مهل. كان بإمكانهم الاتصال بي ليعرفوا مني ما يريدون. كنت سأخبرهم.

كنتُ أتساءل: لمَ عاملوني كعدو محتمل بينما كان بإمكانهم سؤالي ببساطة: هل أنت عدوٌ محتمل؟ لا، أنا مجرد كاتب أتحاشاكم، ولديّ مواقف مركّبة.

فاجأني ذلك كثيرًا، كنت على يقين بأن مسألة تشابه الأسماء هذه ستنتهي سريعًا. لكن بدايةً من هنا بدأت توقعاتي تتهاوى، وقد بدت منطقية كفاية لتكون متماسكة. لذا أجد من المبرر الآن أن المفاجأة تسود.

كنتُ أتساءل: لمَ عاملوني كعدو محتمل بينما كان بإمكانهم سؤالي ببساطة: هل أنت عدوٌ محتمل؟ لا، أنا مجرد كاتب أتحاشاكم، ولديّ مواقف مركّبة

هل هكذا تتشكل اضطرابات القلق؟ صدمة تتهاوى معها توقعاتنا التي ظنّنا أنها منطقية كفاية لتكون صالحة للواقع، يتولد منها شعور كامن بأنه من الممكن دائمًا تكرار ما حدث وإن بدا غير منطقي، لأنه لم يكن منطقيًا أول مرة.

يظهر هذا الشعور أحيانًا على هيئة نوبات تحيل السيطرة على الذاكرة للون الرمادي.

تتلون جدران السجون عادة بالرمادي، أو ما رأيتُ منها على الأقل. على الأرجح، للأمر علاقة بتقليل الحاجة إلى طلائها كثيرًا، فللرمادي قدرة على امتصاص الأوساخ بحيث لا تعد مستقلة عنه.

كما أن للرمادي قدرة على تبديد أي يقين أو طمأنينة، واستبداله بشك ينمو تدريجيًا في النفس حتى يطبعها لأجل غير مسمى. يبدأ الأمر بالنفور أولًا، قبل أن يتحول إلى اعتياد، انتهاءً بدرجة التأقلم الكامل.

وأن تتأقلم مع السجن يعني أن تحقق هدف السجّانين في ترويضك لدرجة أنك لم تعد ترغب في مغادرة السجن في أعماقك. ستتلاشى بالتدريج ذاكرتك عن الخارج، أو تُشوش على الأقل، وتستبدل بذاكرة مرهونة بالتفاعل اليومي بين مجموعة من السجناء تعطل لديهم الخيال، وصاروا متعلقين بالمكان.

اليأس الثقيل

تعرفت إلى عمرو في عنبر 2، وهو شاب يمكن ملاحظته بسهولة بسبب الندوب التي تغطي ما ظهر من جسده. ندبة واحدة أثارت التساؤلات لديّ، كانت بطول الرسغ، ويمكن تمييز أنها لقطع غائر التأم بصعوبة.

لم أجرؤ على سؤاله عن سر هذه الندبة إلا بعد أن نشأ بيننا مجال للحديث وتبادل للسجائر. كان عمرو يُدخّن فقط ليتسنى له البقاء أطول فترة عند النضّارة، وبما أنني كنت هناك دائمًا، قايضت سجائري ببعض حكاياته، وسألته عما حلّ برسغه. أخبرني أنها محاولة انتحار غير جادة، الغرض منها ألّا يُرحلوه من إحدى الأماكن التي سُجن فيها إلى آخر، وقد نصحه بذلك سجين ذو خبرة أطول في مسائل السجون.

بالفعل لم يُرحّل عمرو حينها، لكنه رُحّل لاحقًا.

علمتُ فيما بعد، في مكان احتجاز آخر عبرت عليه بضعة أيام، أن ذلك أمر شائع في السجون، أي أن يجرح السجين نفسه بشدة كي يبقى حيث هو دون ترحيل. المجهول دائمًا مخيف عندما تتأقلم مع وضعك، ومُرتقب جدًا عندما ترغب في التغيير.

كانت محاولة عمرو البائسة، نابعة من يأس أثقل عليه فبالغ في التأقلم لدرجة أنه كان مستعدًا للموت كي لا يفارق المكان الذي فيه.

بعد خروجي من السجن، قال لي سجين سابق وشاب صغير، يدعى عبدالله، إن حزنًا مباغتًا أصابه بقرار الإفراج، وظل شهورًا غير قادرٍ على قمع شكوكه حول جدوى بقائه خارجًا.

في مكان آخر سجنت فيه أسابيع، حيث كنا، أنا وعشرات غيري قد جردنا من أسمائنا؛ استبدلوها بأرقام، ومن أهم حواسنا؛ أيادينا في الحديد وأعيننا تحت غطاء، وأسماعنا مشوشة بفعل صوت آلي مستمر يصدر كل بضع ثوانٍ بشكل رتيب ينخر في الذهن حتى يستقر فيه.

جُردنا أيضًا من حدسنا، والبعض جُرّد من ذاكرته. تُخزّن الذاكرة كل ما يلزم لاستدعائه للتحايل على التأقلم، الخيال مثلًا؛ لا أن يتذكر أحدنا فقط كيف جاء إلى هنا، لكن أن يتخيل أيضًا كيف سيخرج من هنا، وأن يعبر بالخيال على مناطق مؤلمة، مثل: كيف هم الذين بالخارج؟ كيف يتصرفون مع قلة حيلتهم وأنهم لا يعرفون عني شيئًا؟

أنا وعشرات غيري جُردنا من أسمائنا؛ استبدلوها بأرقام، ومن أهم حواسنا؛ أيادينا في الحديد وأعيننا تحت غطاء، وأسماعنا مشوشة بفعل صوت آلي مستمر يصدر كل بضع ثوانٍ بشكل رتيب ينخر في الذهن حتى يستقر فيه

رأيت بعض الذين فقدوا ذاكرتهم عن الخارج. يمكن استيضاح ذلك من رواياتهم المتضاربة عمّا كانوا عليه في الخارج، وعن سبب اقتيادهم إلى السجن. من زيغ أعينهم، ومن تحمسهم لسرد قصص سيتضح بالتوالي أنها مفبركة عن غير قصد. ويتضح ذلك أيضًا في سلوكهم الذي يبدو للوهلة الأولى، لسجين حديث جاء للتو من الشارع، أنه يتعارض مع واقع المحنة، قبل أن تدرك أنّ السجن لا يكون إلا كذلك؛ اجترار سيبدو أبديًا لليوم والليلة داخل مكان الاحتجاز على اختلافه.

من هؤلاء رجل أربعيني، لم نعرف له اسمًا واحدًا، كان يستخدم نحو أربعة أسماء للتعريف بنفسه حين كان يتسنى لنا الحديث همسًا، وتتداول عنه، أيضًا بطريق الهمس، قصص مختلفة.

أخبرني الأربعيني على عجالة بقصة عن نفسه استخدم فيها اسم محمد وزعم أنه من نفس مدينتي. وسمعته يخبر أحدهم بقصة أخرى استخدم فيها اسم يوسف، وادعى أنه من بلد آخر.

كانت للأربعيني حظوة عند الحراس بسبب أقدميته. وفي حين كان يخشاه البعض منّا ظنًا بأنه مرشد، كنتُ أظن أنّ ذاكرته مشوشة فحسب.

ولا يقف هذا الاجترار/العود الأبدي على السجن، قد ترثه أيضًا إلى خارج السجن ثِقلًا تظنه لن يفارقك.

قلق لا يمكن تفويته

أستوعب أحيانًا أنني أمّر بنوبات اضطراب ما بعد الصدمة. أشغل نفسي بتربية زرع يموت كله في النهاية. أقرأ، وأسمع موسيقى غاضبة لأخرج نفسي من دوامة أدخلتني فيها موسيقى شجن. يرتجف جسدي فجأة بلا مقدمات. أعي أحيانًا أنها نوبة ستنتهي في كل الأحوال، وأحيانًا أخرى لا تسعفني الذاكرة.

بقيتُ فترةً لا بأس بها أمارس ما أسماها صديقي، فلتة، “عادات غريبة”. كانت هذه العادات الغريبة وراثة الحبس، بالأحرى، كانت الطريقة الوحيدة للتعبير عن أثر السجن في النفس بطريقة يمكن ملاحظتها. أستوعب ذلك الآن، ولم أكن أستوعبه حينها.

بدا أن كل شيء أعد سلفًا لحملنا على عدم تفويت القلق، فنتوخى الحذر بصورة اضطرابية من كل شيء قد يعيدنا إلى السجن. من ذلك، علامة مختبئة في جسدي ستذكرني أن 3600 فولت لا تؤدي بالضرورة إلى الضمور، لكنها ستترك أثرًا قد يعزز كليشيه “الجسد ذاكرة الإنسان”.

شعوذة للنجاة

أشعر بالخوف يتلاشى. فيما مضى كنت سأقول إنني تجاوزت الأمر إذًا. لكن أعلم الآن أن نوبة مباغتة ستدفعني للهرع نحو الشباك في انتظار مجيء مفاجئ.

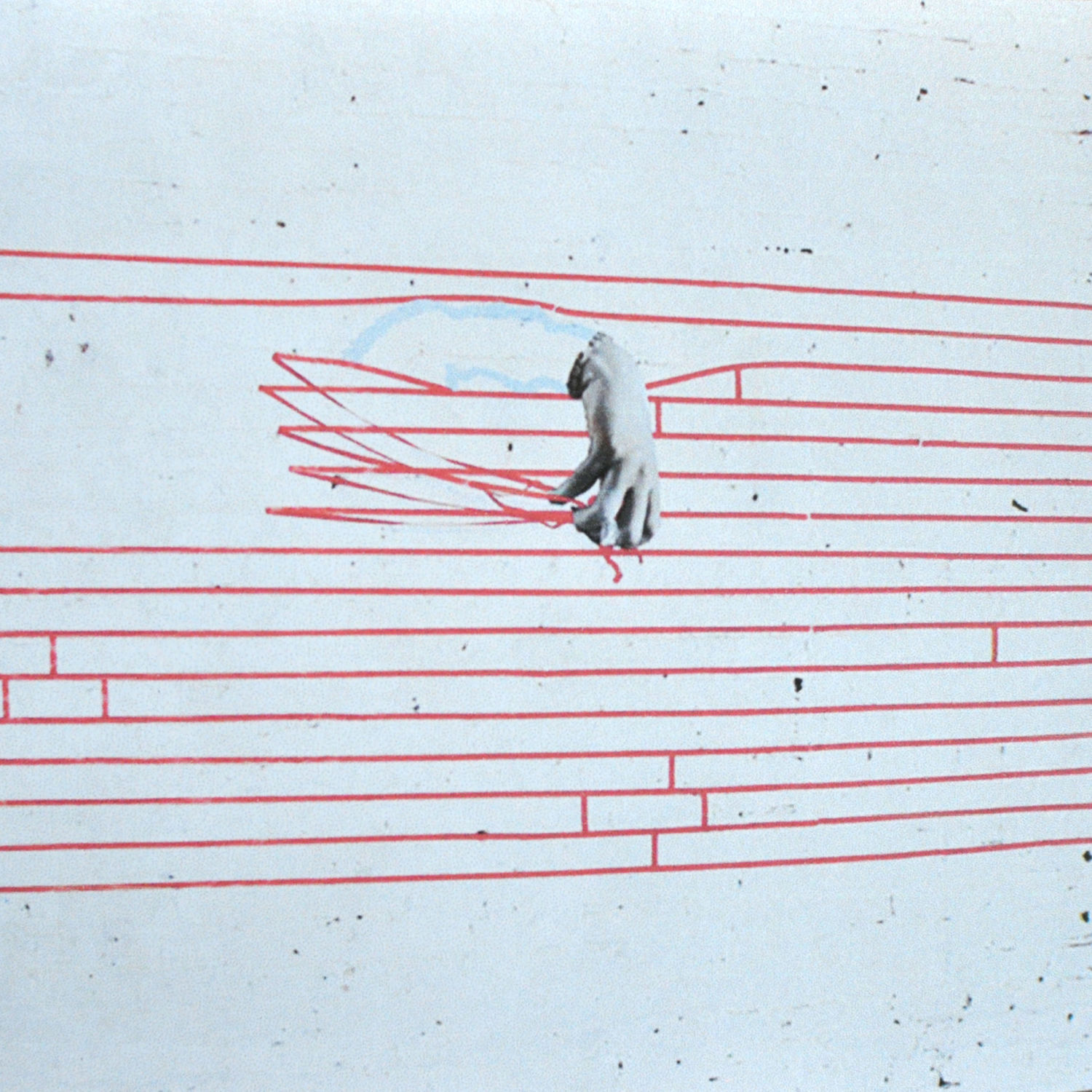

بعد يومين من البقاء انفراديًا في الحبس الإداري، استحوذت عليّ فكرة الإمساك بقلم، معتقدًا أن ذلك سينقذني حتمًا.

في إحدى العروض، حيث يكتظ المكان الذي لا تتجاوز مساحته 15 متر مربع بأكثر من 50 شخصًا، كان هناك ذلك الشاب بلحية غير مكتملة وقدم متورّمة. لم أسأله عن اسمه ولم يسألني، لكنه فطن، بعد أن رآني للمرة الثانية، أنني على الأرجح مقيم في التلاجة على عكس كل هؤلاء العابرين لبضع ساعات.

كان بيني وبينه عشرة أشخاص واقفين وقاعدين، ولم تكن باليد حيلة أن يظل كل منّا في مكانه بلا حركة ستضطرنا لاستخدام كامل الجسد، وهو أمر يستحيل في هذا الظرف، لذا مال عليّ بنصفه العلوي، ثم بدأ يعرض مما في حقيبته البلاستيكية: منشفة؟ ملابس؟ لكنها بيضاء، علاج للبرد؟ وكنت مصابًا بنزلة برد فأخذت العلاج، ثم تنبهت لسؤاله عن قلم، فأعطاني واحدًا واعتذر لعدم امتلاكه ورقًا، وقلت لا بأس المناديل الورقية ستفي بالغرض.

مع الرغبة التي اجتاحتني أيامًا للإمساك بقلم، لم أكتب شيئًا، ولجأت إلى الطريقة الأولى في التدوين؛ رسمتُ أشكالًا وحروفًا برقّة تتناسب مع منديل ورقي. واعتبرتُ أن هذا تدريبٌ أوّلي على الزهد..

أمضى ذلك الشاب سبع سنوات متنقلًا بين السجون، مُدوّرًا من قضية لأخرى. سبع سنوات في الحبس الاحتياطي حتى قُدّر له الخروج بتدابير احترازية سيقضي على إثرها 12 ساعة في القسم و12 ساعة في بيته، أو “نصف حرية” لخمس سنوات أخرى، كما قال، وكان متحمسًا جدًا.

لم أره ثانيةً. لكنني بدأت في التدوين.

مع الرغبة التي اجتاحتني أيامًا للإمساك بقلم، لم أكتب شيئًا، ولجأت إلى الطريقة الأولى في التدوين؛ رسمتُ أشكالًا وحروفًا برقّة تتناسب مع منديل ورقي. واعتبرتُ أن هذا تدريبٌ أوّلي على الزهد.

انتهت الأيام المتبقية في الحبس شبه الانفرادي بلوحةٍ مكثفة من مشاعر مرمّزة بالرسم بدل الكتابة. أُخذ المنديل الورقي مني في أوّل فرصة، ولثوانٍ اعتُبرت مشعوذًا بسبب هذه “الشخبطة” المنظمة، ولم يمنع ذلك من وضع يداي في الحديد؛ حتى المشعوذين بيتكلبشو.

تسنّ لي لاحقًا، في مكان احتجاز آخر، أن أمسك بقلم، وورق هذه المرة بدل المناديل. لم أكتب أيضًا، لكنني شعوذتُ للنجاة.

دخول الشارع

خلال هذه التجربة لم أيأس تمامًا سوى مرة واحدة. كان ذلك في آخر مكان احتجاز مررت عليه قبل “دخول الشارع”.

كان زملاء الحبس يحلفون الأيمانات هيعملوا ويسووا لمّا يدخلوا الشارع. يقدمون “دخول” الشارع على “الخروج” من السجن؛ الحبس يعني الخروج من الحياة، والشارع يعني العودة إليها.

وفي هذا اليأس، كنت أهرب إلى عم صابر. يبقى عم صابر ساعات طويلة في مكانه وعلى هيئة جلوسه التي لا يشغل بها سوى شبرًا واحدًا، دون أن يكون مضطرًا للحديث أبدًا. سأكتب عنه قصة.

وإذا تسنى لي مقابلته في الجلوس، فسأقايض حكاياته هو أيضًا بالسجائر. وُشُومه وصوته الباهت يوحيان بخبرة طويلة في الحياة والسجون، وحكاياته تؤكد ذلك.

على ذراعه الغليظة المجعدة، رسم عم صابر ثعبانًا يلتف حول عقرب. يقول إن الثعبان ليس كائنًا شريرًا، إنه يدافع عن نفسه فقط.

سُجن عم صابر بعد أن أحرق مركزًا على من فيه، لأن شقيقته تعرضت فيه للاعتداء، أو كما قال. ولم تكن هذه حبسته الأولى.

خرجت للشارع. أبديتُ تماسكًا أمام الشعور الغريب الذي ينتابني. جلست لاحتساء القهوة على الحساب، ووجدتُ متبرّعًا بدقيقةً لأهاتف صديقًا يقلني إلى البيت، وقلتُ لنفسي: الحبسة لم تنتهِ بعد..

كنت أهرب أيضًا بتمثل حال عم صابر؛ أجلس ساعات متكئًا برأسي على ركبتي مستدعيًا النوم أو غفلة تنسيني أسوأ الاحتمالات.. أن أدور في قضية أخرى!

أنقذني نصٌ في قرطاسية مهملة، لا يشبه المكان ولا من فيه. كان ملهمًا بغرائبية وجوده في هذا المكان المليء بالصراصير الطائرة.

وضعته تحت وسادتي التي هي كيس بلاستيكي. عادت الذاكرة لتوليد الأحلام. هذه المرة حلمت بما سيحدث بالفعل بعدها بساعات قليلة، وعلى مدار أشهر لاحقة.

خرجت للشارع. أبديتُ تماسكًا أمام الشعور الغريب الذي ينتابني. جلست لاحتساء القهوة على الحساب، ووجدتُ متبرّعًا بدقيقةً لأهاتف صديقًا يقلني إلى البيت، وقلتُ لنفسي: الحبسة لم تنتهِ بعد.