حرب التويوتا عام 1987 هي الجزء الأكثر دموية وغموضاً في الحرب الليبية- التشادية في ثمانينيات القرن الماضي، وبسبب التضييق الأمني المفروض من النظام الليبي السابق لم تتح الفرصة للعائدين من هذه الحرب للحديث عن تجربتهم، وبعد ثورة فبراير انهمكت البلاد بصراعات ناشئة طوت معها أسئلة الحرب التي كان قد مر على حدوثها عدة عقود.. في الذكرى الـ 34 لمعركة وادي الدوم، كبرى معارك حرب التويوتا، نشر خطــ٣٠ الجزء الأول والثاني من شهادة جندي ليبي على ما حصل هناك، وهنا نقرأ الجزء الأخير من رواية خليل مؤمن لتلك الأحداث..

***

إن كان بإمكاني تصنيف السجون إلى درجات لقلت أن سجن جوندماريا الذي نحن فيه اليوم سجن من الدرجة الأولى. يكفي أن أذكر أننا أخيراً تحصلنا على دورة مياه بمرحاض حقيقي.

وضعنا بأعداد تتجاوز الـ25 سجيناً في غرف جرداء مساحة الواحدة حوالي 25 متراً وكان السجانون يخرجون نزلاء كل غرفة معاً إلى دورة المياه ولوقت محدود. كانت الفوضى والاستعجال هما ميزة تلك الفسحة ومن المألوف أن نعود للغرفة وفضلات بعضنا تلطخ أقدامنا الحافية وأسفل سراويلنا.

الموت من أجل بعوضة

السجانون سليطو اللسان كانوا يعايروننا بأننا جلبنا لبلدهم الفقير الرصاص بدل أن نجلب أكياس المعكرونة، لكن بالمجمل الجنود التشاديون كانوا ينهون خصومتهم لنا بمجرد وقوعنا في الأسر ونزع أسلحتنا.

الأعمال الانتقامية كانت تتم بشكل فردي وفي إحداها ركلَ أحد الجنود أسيراً في عنبرنا بحذائه العسكري على عضوه التناسلي ما تسبب بوفاته. ذنب الأسير أنه هش بمنشفته بعوضة دخلت الغرفة خوفاً من أن تنقل له الملاريا وعذر الجندي أن البعوضة تتجول في وطنها أما قاتلها فمعتدٍ في غير أرضه.

أصبحت الملاريا هنا أكثر فتكاً ومن كانت تظهر عليه أعراضها كان يؤخذ بعيداً دون أن نتمكن من رؤيته ثانيةً.

في الأثناء واصلت القوات التشادية انتصاراتها في حرب التويوتا ولم تستطع دباباتنا الثقيلة الحركة مواجهة آلياتهم السريعة والقادرة على المناورة. لقد دكوا في الثامن من أغسطس 1987 منطقة قطاع أوزو المتنازع عليها ثم في الخامس من سبتمبر قاموا بعملية خاطفة داخل الأراضي الليبية وهاجموا قاعدة السارة العسكرية التي ينطلق منها سلاح الجو الليبي نحو تشاد ودمروها بالكامل وقتلوا 1700 عسكري وأسروا 300 آخرين وضعوهم معنا ليصل عدد نزلاء جوندماريا إلى ما يزيد عن 1200 أسير.

لم يسمع الليبيون بهزيمة السارة فالتلفزيون الرسمي كان منشغلاً ببث احتفالات العيد الثامن عشر لـ “ثورة الفاتح” التي أطاحت بالملك إدريس.

عودة الجندي “بوعلي”

في أوزو، على الشريط الحدودي بين البلدين، قبض التشاديون على 55 جندياً ليبياً هم في الأصل تلاميذ في مرحلة التعليم الثانوي أخذوا من مقاعد الدراسة في مدن الجنوب الليبي بحجة مشاركتهم في حملات تشجير ليجدوا أنفسهم وسط أتون الحرب.

كان وضعهم مأساوياً إذ بترت أرجل اثنان منهم وتولى رعايتهما كبار السن من الأسرى. من لم يصل للسجن من تلاميذ المدارس قُتل في المعارك أو تاه في صحراء تشاد.

أما من وادي الدوم فجلبوا لنا مهندسين اثنين أحدهما ألماني والآخر يوغسلافي كانا يؤديان مهمات لوجستية في داخل القاعدة. الألماني كان حاد الطبع وشرساً ومن حسن حظه أن بلاده استعادته خلال أسابيع أما اليوغسلافي فقد مكث أشهراً معنا يزاحمنا على أطباق الأرز ويتطبع بطباعنا ويتعلم بعضاً من كلماتنا حتى تم إخراجه.

المبدأ الذي تعامل به التشاديون مع المرتزقة كان واضحاً: من تعترف به سلطات دولته يتم إطلاق سراحه.

قبضوا في معركة وادي الدوم على أعداد من المرتزقة الموريتانيين وأشخاص ينتمون للقبائل القاطنة على الحدود المصرية الليبية. الموريتانيون بعضهم اعترفت بهم بلدهم في حين بقي آخرون لأنهم تربوا في دور رعاية الأيتام في ليبيا قبل أن يتم تجنيدهم للقتال ولم يكن هناك ما يثبت امتلاكهم للجنسية الموريتانية. في حين لم يجذب أفراد القبائل الحدودية أي انتباه .

لكن أكثر القادمين الجدد غرابة كان الجندي بوعلي الذي فُقد يوم هزيمة وادي الدوم وانقطعت أخباره واعتبر في عداد الموتى حتى رمى به السجانون بيننا ببشرة لفحتها الشمس وفي وضع بدني أفضل من الأشباح المتزاحمة في جوندماريا.

خدمة خطيرة

لم يكن بوعلي، الذي ولد منتصف أربعينيات القرن الماضي نواحي طبرق، عسكرياً عادياً.. كان يتقن اللغة الإيطالية وخبيراً في ميكانيكا السيارات وسائقاً ماهراً، بالإضافة إلى تمتعه ببنية قوية، كونه رياضيّ يحب السباحة وصيد الأسماك.

عندما قبض عليه في وادي الدوم عرض عليه ضابط تشادي أن يبقى في خدمته لمدة أربعة شهر ثم يوصله للحدود الليبية دون أن يمر بالسجون التشادية . بمجرد أن وافق السجين ربط الضابط حول زنده شريطاً أحمر وأرفقه بمرافق تشادي.

كانت مهمة بوعلي أن يقود سيارة تويوتا صباحاً وبجانبه المرافق الذي يرشده إلى منزلين. وفي الليل يعود بوعلي لوحده فيوقف السيارة أمام البيت الأول ليخرج من بداخله ويقوموا بملئ صندوق السيارة بالأسلحة والذخائر التي يتوجب عليها نقلها إلى البيت الثاني قبل أن يأوي إلى موقع عسكري ألحقه الضابط به.

كان الجندي الليبي يقوم بالمهمة بحماس فهو يتلقى تغذية جيدة وجنود الموقع العسكري يقفون احتراماً للشريط المربوط حول زنده لسبب يجهله وفي يده وعدٌ بالحرية. خلال إحدى المهمات وفي لحظة صفاء قال له المرافق وهو يجلس مُريحاً ظهره على مسند مقعد السيارة:

– أنت تخدم خدمة خطيرة والله تموت انت.

كشف له المرافق أنه صار متورطاً في تسليح قبيلة الزغاوة التي ينتمي لها الرجل الثاني في النظام التشادي إدريس دبي (لاحقاً سيصبح رئيس تشاد) بالأسلحة المغنومة من الليبيين.

فزع بوعلي وتجادل مع الضابط وطلب إعفائه من هذه المهمة الخطيرة لكن الأخير استشاط غضباً وفي اجراء انتقامي قام بنقله إلى موقع عسكري تشادي ليقوم بخدمة الجنود ويطبخ لهم الطعام ويغسل ملابسهم ويجلب الماء من النهر.

كان حبل الرق يضيق على رقبته إذ بعد أشهر صدرت الأوامر للجنود بالتحرك من موقعهم واستبدلوه بثلاث دجاجات ليكون خادماً في موقع آخر.

من يخاف شبحاًَ ميتاً؟

من جندي مقاتل إلى مهرب سلاح ثم خادم.. كان يمكن لبوعلي وهو الصياد الصبور أن يغسل الصحون دون كلل منتظراً أن تلتقط صنارته فرصة واضحة للخلاص، لكن مستعبديه الجدد دفعوه دفعاً ليأخذ زمام المبادرة، ففي إحدى المساءات وضعوه في مؤخرة السيارة وتوجهوا به إلى أحد الجبال حيث ركنوا سيارتهم وظلوا يشعلون مصابيحها ويطفئونها ثم عادوا للموقع مع بزوغ الفجر..

كرروا فعلتهم في الليلة التالية دون أن يظهر لهم أحد. أخبره حارس كان يجلس معه في الصندوق الخلفي بأنهم سيخلون الموقع قريباً وأنهم قاموا ببيعه ليكون خادماً لدى عائلة كان مقرراً أن يأتي أفرادها لاستلامه عند الجبل.

عندما علم بنيتهم بيعه مجدداً كعبد استبد به الفزع.. لم يظهر لهم ذلك.. في المساء ظل يترصد ويتفرج عليهم وهم يدخنون البانجو حتى غلبهم النوم..

أسلحتهم وذخائرهم تبعثرت في المكان دون خوفٍ منه؛ من يخشى شبحاً ميتاً؟ وضع قدميه الحافيتين في زوجٍ من أحذيتهم العسكرية وملأ جالونا بلاستيكياً بالماء وانطلق هائماً على وجهه.. كان أحياناً يعود زحفاً ليمسح أثار قدميه.. قدرتهم الفائقة على تقفي الأثر أصابته بالهوس.

وصل بوعلي عند غروب شمس اليوم التالي إلى قرية تشادية كان بعض شبابها يلعبون كرة القدم على ضوء الشفق الخافت وما أن دخل وسطهم وتبينوا ملامحه وزيه العسكري حتى تعالت أصواتهم مطالبة بالقبض على العدو الليبي. أفلت برميل الماء من يده واستدار إلى الخلف وأطلق ساقيه للريح.

وصل إلى جبل قريب.. قابله نتوء يصلح للاختباء فاستلقى تحته.. في الأثناء تجمع سكان القرية بمصابيحهم اليدوية يبحثون عن الليبي التائه.. أصواتهم تملأ المكان.. كان أحياناً يخرج رأسه ليستطلع الموقف.. مع الوقت تناقصت المصابيح.. خمسة مصابيح.. ثلاثة.. اثنان.. ثم عم الظلام.. أخيراً رحلوا.. خرج من جحره وغير مساره مبتعداً عن قرية لاعبي الكرة. .لقد خسر جالون الماء.

موز ومانجو.. وعبودية

منتصف اليوم الثالث منهكاً وظمآناً كان على موعد مع قرية أخرى؛ تراءت له أطياف بضع فتيات يرعين أبقارهنّ عند بركة صغيرة.. اقترب حتى وصل البركة غير آبه بمن حولها.. ارتمى بيديه وفمه ليروي عطشه.. هب له الرجال وأخرجوه.. لم تكن البركة إلا نظامهم البدائي للصرف الصحي.. نظفوا فمه ووجهه المتسخين وسقوه ماءً واقتادوه لزعيمهم..

حاول أن يناور.. ادعى أنه من عرب تشاد.. أسماله العسكرية فضحته.. اعترف بكل شيء.. أطعموه موزاً ومانجو ووضعوه في القنّ مع الدجاج.. بعد قليل سمع صوت سيارة تتوقف.. تلصص من فتحة الباب الخشبي.. إنهم سجانوه.. كانوا يقتفون أثره انطلاقاً من قرية لاعبي الكرة.

ربط الجنود الغاضبون يديه ورجليه ولفوا الحبل حول رقبته ورموه في الصندوق وانطلقوا مسرعين. توقفوا عند ضواحي مدينة أبشة التي تبعد عن العاصمة أنجامينا بنحو 900 كلم. لمح بوعلي هناك طابورا يضم قرابة 20 رجلاً بدا من ملامحهم أنهم ليبيون وقد طالت شعورهم واتسخت ملابسهم العسكرية وهو يسيرون حاملين طشوتاً فوق أكتافهم.

صرخ مستجدياً الجنود بأن يلحقوه بهم ويعفوه من حياة العبودية. أخبروه أنه أحسن حظاً فهؤلاء عناصر سرية استطلاع ليبية اعتقلت في العام 1983 وتم استعبادهم في هذه القرية ليجلبوا الماء لسكانها ويجمعوا لهم الحطب. أنهى الجنود معاناته وسلموه لقيادة الجيش في أبشة وتم ترحيله إلى العاصمة أنجامينا ليلتحق بنا.

لم يحزن بوعلي لأنه دخل السجن فقد تخلص من خوفه الأكبر وهو أن يذوب ويختفي في زرائب الرق دون أن يكون هناك شاهد عيان يخبر أهله بنهايته المأساوية.

كل الرفاق في جوندماريا كانوا يحملون نفس الوجع ويخشون تلك النهاية المأساوية التي تجعلهم مجرد أشباح تذوب داخل الزنازين وتختفي إلى الأبد دون أن يحصلوا على اعتراف رسمي من دولتهم بوجودهم.

كنا نمني النفس أن يحدث ما يحرك المياه الراكدة. وهو ما حدث ذات يوم وبشكلٍ غير متوقع.

الانضمام للمعارضة

شكل الوضع الشاذ للسجناء الليبيين في تشاد فرصة سانحة للمعارضة الليبية في الخارج لتشكل صداعاً يقض مضجع الرئيس القذافي.

تحركت الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، المتواجدة في الولايات المتحدة، وبادر رئيسها محمد المقريف وعدد من مسؤوليها بزيارة سجن جوندماريا حيث أخبرونا أن زيارتهم تتم في إطار إنساني وزودونا بالملابس والأدوية والسجائر. تكررت زياراتهم عدة مرات وكانت لقاءاتهم الليلية مع قائد القوات الليبية العقيد خليفة حفتر تدوم لساعات. الجبهة هدفت لضمنا لها وهو ما تم أواخر العام 1987.

أذكر ذلك اليوم جيداً حين زارنا العقيد حفتر وأخبرنا أن الأمر قد حسم وأن القذافي لن يعترف بوجودنا وأن علينا أن ننضم للمعارضة. على الفور انخرط 800 أسير في صفوف الجبهة الوطنية وكنت أحدهم.

لم أكن أسعى لأن أكون عضواً في مجموعة مسلحة تسعى لإسقاط القذافي بقدر ما كنت أسعى إلى الخلاص من المصير الذي أراه ماثلاً أمام عيني في السجن. التشاديون كانوا يمنعون حتى زيارة منظمة الصليب الأحمر لنا والدروب كانت محدودة: الموت بالملاريا.. العيش كشبح في الزنازين أو الانخراط في المعارضة.

تم تأسيس معسكر خاص بالأسرى المنشقين حمل اسم أم سنينة، فيما تكفل العراقيون بتوفير الخيم والمؤن وبعض الأسلحة وكنا نتلقى التدريب العسكري من ضباطنا الليبيين، وتلا ذلك اعلان إنشاء الجيش الوطني الليبي كجناح عسكري تابع للجبهة الوطنية في 21 من يونيو 1988.

وهكذا تخلصت من السجن وتمتعت بالحرية. صار بإمكاني أن أواري من يموت من رفاقي في التراب وأقف على قبره. صار بإمكاني أن أفكر في المستقبل وأتخيل وجه أمي وهي تنتظر عودتي دون أن أحسب حساباً لألاعيب السياسة.. كل ذلك صار مرهوناً فقط ببندقيتي.

روح معذّبة

لم يرافقنا إلى معسكر أم سنينة كل الأسرى إذ فضل 400 منهم أن يبقوا في السجن. دوافعهم اختلفت وإن كان أكثرهم خشي بطش النظام بأهله في ليبيا أو اعتقد باستحالة إسقاط القذافي بإمكانياتنا الضعيفة. أحد الرفاق كان صريحاً جداً حين قال لي أنه خائف وأن روحه المعذبة لا تحتمل حرباً أخرى.

ورغم ذلك فإن مسألة الانشقاق عن القذافي أو عن المعارضة شهدت تغييراً في المواقف أكثر من مرة. كنا أحياناً نُخرج بعض رفاقنا من السجن ليتناولوا وجبة العشاء معنا فيرفضون العودة للسجن. وأحياناً أخرى يقرر بعض المنشقين مغادرة المعسكر والعودة طواعية لزنازين جوندماريا.

على الصعيد المعيشي جميعنا استفاد: السجناء قلت الأجساد التي تزاحمهم الغرف وتناقصت الأكتاف التي تسد باب دورة المياه في وجوههم وخفت الأيدي التي تلتقط حفنات الأرز من أمامهم.

أما نحن فتنعمنا بتناول ثلاث وجبات في اليوم وكان سفير ليبيا السابق في تشاد والمعارض الثري غيث سيف النصر يرسل لنا كل يوم 13 رأساً من الماعز نذبح بعضها ونربي الفائض داخل المعسكر. ولم تبخل علينا جبهة الإنقاذ بحاويات التموين والملابس الرياضية والأحذية.

رجال الرئيس التشادي حسين حبري أيدوا انشقاقنا، لكنهم توجسوا من امتلاكنا للسلاح وحرصوا على إفهامنا أننا لازلنا في حوزتهم. أنا أحد الذين جرى إفهامهم هذه الرسالة بشكل عملي.

سُمح للمنشقين بأن يشيدوا غرفاً داخل أم سنينة. كنا نخلط الرمل والقش مع الماء ونصب المخلوط في إطار خشبي مربع حتى يجف ويصبح طوباً نستعمله لبناء الجدران.

ذات يوم خرجت مع أحد الرفاق في شاحنة يقودها التشاديون لنحضر الرمل من تلة قريبة. ناولني التشادي قصعة معدنية وبدأت في ملأها بالرمل ثم مناولتها لرفيقي المتمركز في صندوق الشاحنة. بعد ساعة بدا كل ما جمعناه في الصندوق الكبير مثل الأكوام الترابية التي يحدثها حيوان الخلد. رميت القصعة وقلت بغضب أنني أفضل الموت على مواصلة ذلك.

– تبي تموتي. انتي تموتي ساكته. صاح الجندي وكان اسمه “سكو” بتلك اللهجة القريبة من السودانية واحتد عليّ هو ورفاقه ونقلوني إلى مبنى صغير به زنازين ضيقة رموني في إحداها وأغلقوا الباب.

تركني “سكو” الغاضب ليومين دون طعام أو ماء وكان كل ما قاله لي عندما أزعجه طرقي المتكرر على الباب:

– توه اتموتي ســــــــاكته. قالها وهو يطيل حرف السين مستمتعاً وكأنه يعد الأيام التي سأقضيها قبل أن يتخلص مني بالموت البطيء. لم ينقذني من عقوبة “سكو” إلا وساطة أسير ليبي تربطه علاقة مودة بالسجانين. من المفارقة أن يتوسط سجين قابع في زنزانته لإطلاق سراح معارض ينعم بالحرية.

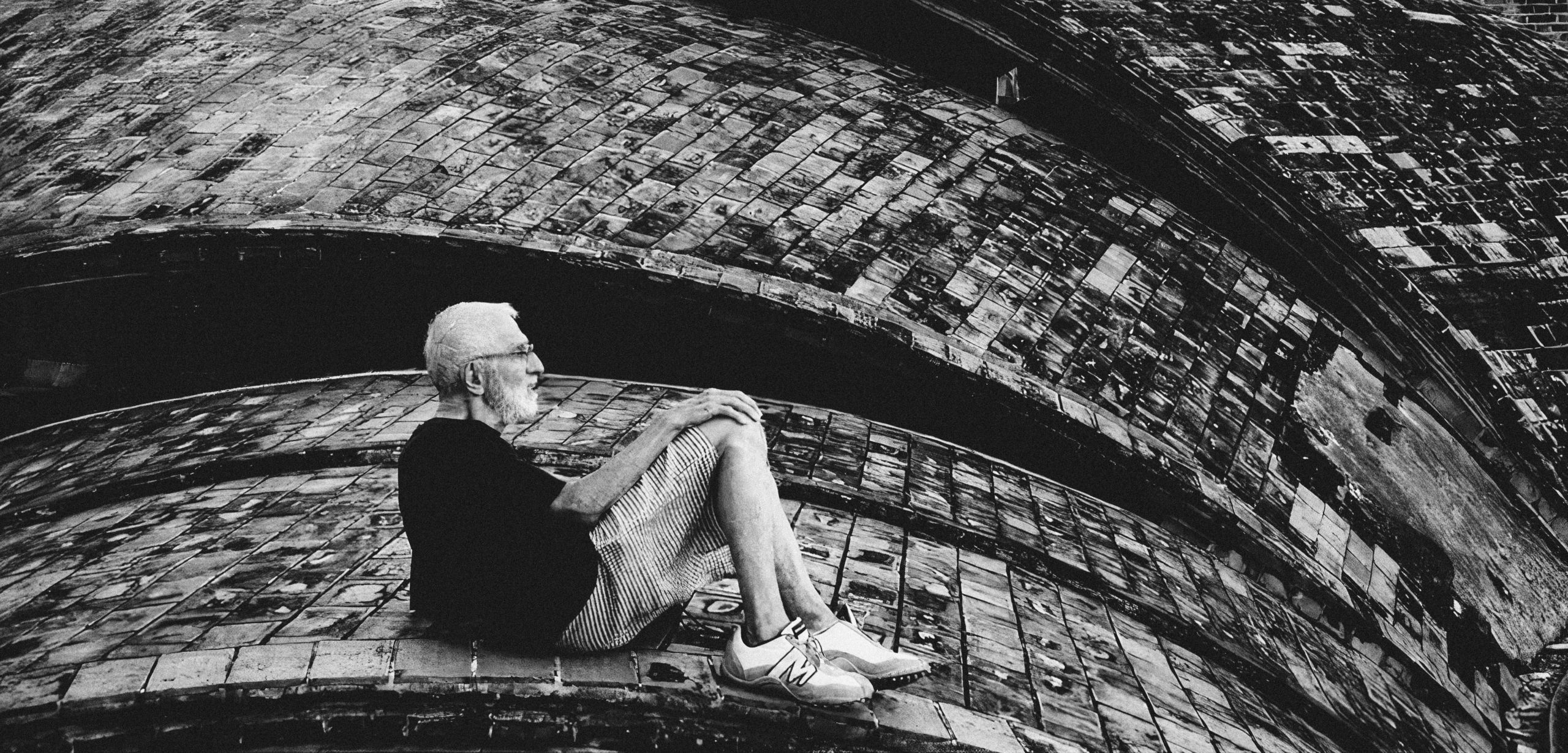

الأسرى المنشقون عن النظام الليبي خلال محاضرة تعبوية داخل معسكر أم سنينة. المصدر: منظمة إيثار لقدامى المحاربين (فيسبوك)

سادة أنجامينا

كان هدف تشكيلنا المسلح الدخول إلى ليبيا من جهة الجنوب وتأسيس معارضة مسلحة داخل البلاد، لكن مشروعنا أجهض بسبب انقلاب فاشل شهدته تشاد في العام 1989 بقيادة القائد العسكري إدريس دبي الذي فر بعدها إلى ليبيا وتلقى منها دعماً مسلحاً مكنه من الزحف في أكتوبر من العام نفسه واسقاط المدن التشادية واحدة بعد أخرى حتى أصبح على مشارف العاصمة أنجامينا.

تهاوت سلطة الرئيس حسين حبري بسرعة وتفرقت قواته تاركة العاصمة. كانت العقبة الوحيدة التي تعيق دخول دبي للعاصمة هي قوتنا الصغيرة. الفرنسيون لم يكونوا راغبين بالتدخل وطلبوا منا الخروج، لكن آمر قوتنا العقيد خليفة حفتر رفض وأصدر أوامره بأن نأخذ مواقع دفاعية وأن نوجه مدافع الشيلكا والـ23 ملم نحو القاعدة الفرنسية مهدداً بضربها في حال دخول قوات دبي.

كان وضعاً غريباً جداً تمنيت أن يكون الجندي “سكو” موجوداً ليشهده. الفرنسيون تخلوا عن حبري وأرادوا دخولاً نظيفاً لخلفه الذي يحسب خطواته جيداً ونحن لا شيء لدينا لنخسره ومدافعنا مصوبة نحو العاصمة والقاعدة الفرنسية، حتى أننا تجاسرنا ودخلنا القاعدة الفرنسية في أنجامينا في حركة استعراضية وملأنا خزانات شاحناتنا بالوقود من خزاناتهم.

تحرك الفرنسيون ومعهم ضباط عراقيون متواجدون في العاصمة ومن ورائهم الأمريكيون وتم الاتفاق في النهاية على أن نُنقل دون أسلحة نحو نيجيريا وزائير بعد ما يزيد عن الأسبوعين كنا خلالها نحن سادة أنجامينا.

النقطة الوحيدة المضيئة كانت نيل رفاقنا السجناء لحريتهم بسقوط نظام حسين حبري وسماح إدريس دبي لهم بالعودة إلى ليبيا، فيما توجب علينا أن ندفع ثمن انضمامنا للمعارضة وأن نبتعد قدر الإمكان عن يد السلطات الليبية التي صارت طويلة بعد انتصار حليفها دبي الذي دخل العاصمة في 2 ديسمبر 1990.

نقلت المجموعة الأولى منا في طائرة أمريكية نحو زائير. المجموعة الثانية التي كنت أحد أفرادها كان مقرراً أن تستقر في نيجيريا، لكن رجال القذافي سبقونا سعياً لإقناع النيجيريين باعتقالنا فتم نقلنا لنلتحق بالمجموعة الأولى في كينشاسا.

نقلنا الأمريكيون إلى قاعدة جوية في قرية “كامينا” في أقصى الجنوب واستبدلوا ملابسنا العسكرية بأخرى مدنية. كانت القاعدة مهجورة وعامرة بأشجار الموز والمانجو ووجدنا على جدران عنابرها ذكريات كتبها ضباط جزائريون في خمسينيات القرن الماضي.

أقام عدد من الشابات التابعات لمنظمة الصليب الأحمر في منزل قريب منا وبدأن في توثيق أسمائنا وبياناتنا. كُن عربيات يتحدثن بلهجة شامية واقترحن علينا فكرة العودة إلى ليبيا متعهدات بأن تسهل المنظمة ذلك خاصة أن النظام الليبي أرسل ممثلين عنه إلى كينشاسا حيث خصص إذاعة مسموعة ترسل نداءات من أهالي بعض المنشقين ووعود بعدم التعرض لمن يقرر العودة إلى ليبيا.

لم تكن فكرة المعارضة راسخة في داخلي وكنت أخشى أن يتم التخلي عن الجنود ذوي الرتب المتدنية مثلي لذلك سارعت بالموافقة على العرض خلال زيارة قمت بها مع رفيق أخر لمقر الصليب الأحمر. كان مجموع من قرروا الانسحاب من المعارضة 18 شخصاً بينهم بوعلي وتولى الصليب الأحمر نقلنا إلى العاصمة كينشاسا.

عودة للوطن

على أرض مطار كينشاسا استقبلنا رجال القذافي بوابل من الشتائم.. أدركت خطورة ما أقدمت عليه. كان الأوان قد فات على التراجع. بعد وجبة التقريع نقلنا إلى فندق أوكابي الذي تملكه الحكومة الليبية، فيما واصل النظام وعلى مدار أربعة أيام محاولة استدراج منشقين آخرين عبر نداءات يتلوها أقارب أتي بهم من ليبيا خصيصاً لهذا الغرض.

في النهاية حلقت بنا طائرة الخطوط الجوية الليبية نحو مطار طرابلس. كنا نتناول وجبة الكسكسي التي قدمت لنا في الجو وعقولنا مشغولة بما ينتظرنا وإن كان لقاء مسؤولي النظام في كينشاسا أعطى مؤشراً لما هو قادم.

على مدرج المطار كان أفراد الأجهزة الأمنية أكثر عجلة من سابقيهم في كينشاسا. عناصر الأمن الداخلي والخارجي والشرطة العسكرية والاستخبارات تجادلوا فيما بينهم من أجل الظفر بنا. حسم رجال خيري خالد، آمر الشرطة العسكرية، الأمر وأقلونا إلى سجن أبوسليم العسكري.

لازلت أذكر تلك الليلة جيداً؛ إنها ليلة 12 يناير 1991. جلسنا داخل العنبر على الأسرة الحديدية الموضوعة فوق بعضها وأمامنا سجين أتي به من عنابر السجن ليعد لنا وجبة العشاء، عندما دخل ضابط شاب ولطيف وعرف عن نفسه بأنه الحارس الشخصي لآمر الشرطة العسكرية الذي يطلبنا لمقابلته.

وفي مكتب فخم وواسع كان خيري خالد وهو شقيق طليقة العقيد القذافي يجلس على كرسيه مثل صقر مترصد.. بدا لي الرجل أحمر البشرة وبملامح أوروبية وهو يتزعم تلك الطاولة الكبيرة وكان همه أن يفهمنا أن التوبة تجبّ ما قبلها ويشجعنا على أن نسجل شريطاً صوتياً يتضمن دعوة للاجئي زائير للعودة إلى ليبيا.

رتب خيري رسائل الطمئنة وبدأ في استعراضها واحدة تلو أخرى: في البداية وعدنا بأن نعود إلى منازلنا خلال 12 يوماً بعد إجراء الفحوصات الطبية وتلقي تطعيم ضد مرض الملاريا.. عرض لنا شريطاً مرئياً يظهر حفل زفاف لأحد أسرى سجن جوندماريا الذين عادوا إلى ليبيا بعد سقوط نظام حسين حبري.

لم يكتف بالأدلة المسجلة ووعود الليل، إذ أمسك الهاتف الموضوع أمامه وطلب استدعاء شخص قال إنه قد قبض عليه بعد مشاركته في محاولة اقتحام مقر الرئيس القذافي في منطقة باب العزيزية في 8 مايو 1984. أخرجونا لساحة السجن لنرى ذلك الشخص وهو يعبر بوابة السجن بسيارة حمراء فارهة. عندما عدنا للمكتب أخرج خيري شريط كاسيت وجهاز تسجيل وطلب أن يقوم أحدنا بتسجيل رسالة يدعو فيها منشقي زائير لتسليم أنفسهم.. هنا نطق بوعلي أخيراً ورشحني لهذه المهمة التي أديتها والتوجس يملأ داخلي.

المميز في آمر الشرطة العسكرية أنه كان صادقاً في وعده إذ تم تسليمنا مبلغاً من المال وتذكرة سفر إلى مدينة بنغازي بعد الـ 12 يوماً المحددة.

هبطنا في بنغازي ومن هناك أخذنا سيارة تاكسي نحو البيضاء.. مئتا كيلو متر كأنها دهرُ بأكمله. طرقت باب أحد إخوتي فجراً. كان اللقاء حارا ولم ننتبه لتسرب الأولاد المذهولين صوب بيت والِدي. رفضت أمي تصديقهم وهي التي سمعت خلال السنوات الماضية شائعات كثيرة عن مصيري.. مرة بنوا خيمة لتلقي العزاء في ابنهم المتوفي في تشاد ومرة أخرى نصبوا خيمة احتفال وانتظروا عودتي ولم أعد.. لم تصدق أمي الخبر إلا عندما مثلت بين يديها قبل أن تشرق شمس ذلك اليوم. لقد كبُرت هي وأبي. سبعون عاماً كانت كافية ليغزو الشيب رأسيهما وتكفل أسري في تشاد بحفر التجاعيد في وجهيهما.

هذه المرة نصبوا الخيمة بثقة أمام باب بيتنا وأقاموا مأدبة على شرفي.. كنت أقف لأستقبل المهنئين بالأحضان عندما اقترب مني رجل وناولني دلواً بلاستيكياً مملوء بالماء وقال مازحاً: أعذرني يا خليل فقد تأخرت في جلب الماء لك.. ثم عانقني وضحك.

لم يكن ذلك الرجل إلا رفيقي صالح ديعم الذي انفصل عنا في رحلة الهروب من فادا ليجلب لي الماء. كان قد مر برحلة عذاب أخرى داخل تشاد ولكنه لم يخض تجربة الأسر ولم يفقد روحه الساخرة.

بطاقة “مختلّ عقلياً”

مضى اليوم الأول والثاني والثالث وأدركت أن هناك قطاراً اسمه الحياة قد فاتني.. تركت رُضّعاً وجدتهم يحملون حقائب المدارس.. وجدت مدينتي قد توسعت وليبيا الثمانينيات المعدومة السلع والاغذية قد تبدلت. المواطنون الذين كانوا ينامون من الساعة الثامنة مساء ويصطفون أمام المخابز من الفجر للحصول على رغيف الخبز ها هم اليوم يجلسون على المقاهي ويدخنون الأرجيلة.

في صباي كنت أتتبع صرعات الموضة وأطلق شعري وأرتدي سراويل الجينز الواسعة مثل نجوم البيتلز.. كان ذلك قبل أن يسرق القذافي زهرة شبابي.

لكن المؤلم حقاً أن تخرج من سجون تشاد لتجد نفسك في سجن أكبر اسمه ليبيا؛ أنا في نظر الأجهزة الأمنية خائن كان ينبغي أن يموت في سجون تشاد.. فصلت من الجيش بتهمة الانتماء للمعارضة وكل سبت كنت أذهب إلى مقر الاستخبارات العسكرية لتقييم خطري ودأب فتية الأمن الداخلي على دعوتي إلى مكتبهم ليتسلوا بطرح الأسئلة عن مخططاتي لتهديد النظام.. أنا معارضٌ لم يمارس المعارضة.

لاحقتني التقارير في كل عمل حكومي. تحصلت على عمل في شركة المطاحن العامة وقبل أن أباشره تطوع موظف السلامة بكتابة تقرير أمني يفيد بانتمائي للمعارضة. بينما كنت قابعاً في سجون تشاد كان نشاط متطوعي التقارير الأمنية يزدهر. حاربتهم بمتطوعين من نوع آخر.

تطوع صديق باستصدار تقرير طبي يفيد بمعاناتي من مشاكل عقلية بغية الحصول على مرتب ضماني. لم أمانع فالمرتب أهم من السلامة العقلية. بعد عام طلبوا تقريراً حديثاً ولم يكن صديقي المزور في وضع يسمح له باستصداره. بسرعة تخلوا عن بيروقراطيتهم وأوقفوا المرتب.

سعيت إلى تجاوز ذكريات السجن ونسيان قطار السلاسل وعقوبة “سكو” الصامتة ببناء جسور تربطني بالمستقبل فتزوجت في العام 1993 وكنت بحاجة إلى دخلٍ ثابت أعيل به عائلتي الناشئة.

أن يعرف الجميع قصتي

عملت في تجارة بيع الخيول وتاجرت في السيارات المستعملة. قررت العمل في القطاع الخاص. المشكلة أنه قطاع منهك ومرتبط بالقطاع العام لذلك توجب علي الحذر من متطوعي التقارير الأمنية مرة أخرى.

إن لم يكن بإمكاني العمل في شركة عامة، فإنه يمكنني أن أعمل مع مقاول يستلم مشاريع بالباطن من تلك الشركة وملئ خانة فارغة في تلك المهن التي يتأفف الليبيون من العمل فيها.

وظيفتي كانت مساعد سائق شاحنة أسفلت.. السائق يجلس فقط خلف المقود وأنا أركض خلف الشاحنة ممسكاً بصنبور الأسفلت المنسكب على ملابسي وعلى الطريق المراد تدعيمه بخلطة خفيفة من الأسفلت. كان عملاً مرهقاً لكنني كنت سعيداً بتأديته خلال ثلاث سنوات قبل أن يوجهني المقاول لملأ خانة فارغة أخرى في مصنع للطوب الإسمنتي.

كل تلك المعاناة والتوجس والإحساس بنقصٍ في المواطنة كان مقرراً أن لها تنتهي عندما اندلعت ثورة السابع عشر من فبراير في العام 2011. معظم رفاق السجن هبوا بسرعة للمشاركة فيها وكأنهم كانوا ينتظرون حدوثها.

لم يكن بإمكاننا أن نحمل السلاح بعد كل ما عانيناه لكن مساهماتنا كانت كبيرة حين انضممنا لقوات المجلس الانتقالي في مدينة بنغازي. معظم الثوار مدنيون لا خبرة لهم بالأسلحة والذخائر وتولينا نحن العائدون من تشاد تجهيز الذخائر وتسليح الكتائب المشاركة في معارك البريقة ضد قوات النظام.

أنا اليوم أعمل في صفوف الجيش برتبة “رئيس عرفاء وحدة”. لم أعد مطارداً ولا حاجة لي بتقارير الأطباء لأحصل على عمل وكل ما أريده أن يعرف الجميع قصتي.

لقد انضممت للثورة لأتخلص من كوني رجل الخانات الفارغة واستوفي متطلبات المواطنة الحقيقية وأعيش في سلام. هل تحقق ذلك؟ لا أدري لكنني على الأقل نجحت في كتابة سطور في صفحة تاريخي التي طويت بيضاء فارغة وكاد أن يمزقها الإهمال الذي تلاعب بأرواح أشباح جوندماريا المعذبة.

انتهى

لقراءة الجزء الأول: محاولة أولى للهرب من تشاد

الجزء الثاني: هزيمة أسرع من سيارة تويوتا