استمرت العواصف الغبارية لساعات، واحدة تلو الأخرى، كانت هذه حصة “الركبان” من شهر نيسان (أبريل) الماضي. شُلّت حركة قاطني المخيم على الحدود السورية الأردنية، وغطى الغبار كل شيء؛ ساحات المنازل، النوافذ، وأوراق النباتات الخضراء التي تقاوم لتصنع دورة حياتها من جديد.

تتفقد أم محمد نباتاتها بعد كل عاصفة غبارية، تمسح أوارقها بيدها، هي الأخرى تحاول جاهدة أن تنقذ موسمها في العام الحالي. الموسم هنا ليس غلالًا كبيرة، بل بضعة أمتار يزرع فيها ساكنو المخيم خضاراً وحشائش تقيتهم في ظروف قاسية.

لم تكن العاصفة مفاجأة، تقول أم محمد وهي تتابع عملها، “هو حالنا في كل عام، برد قارس وحرارة لا تطاق، عواصف غبارية وتربة رملية، شحّ في المياه وندرة في الأمطار”.

“تلِف السلق والسبانخ” يقول محمد، أحد النازحين، نتيجة العواصف، و”سقط زهر الأشجار المثمرة القليلة، في بيتي شجرة مشمش سقطت كل ثمارها قبل أن يكتب لها النضج، ما يزال هناك زهرتان فقط قاومتا العاصفة”، يبتسم وهو يخبرنا بذلك.

كيف تكوّن المخيم

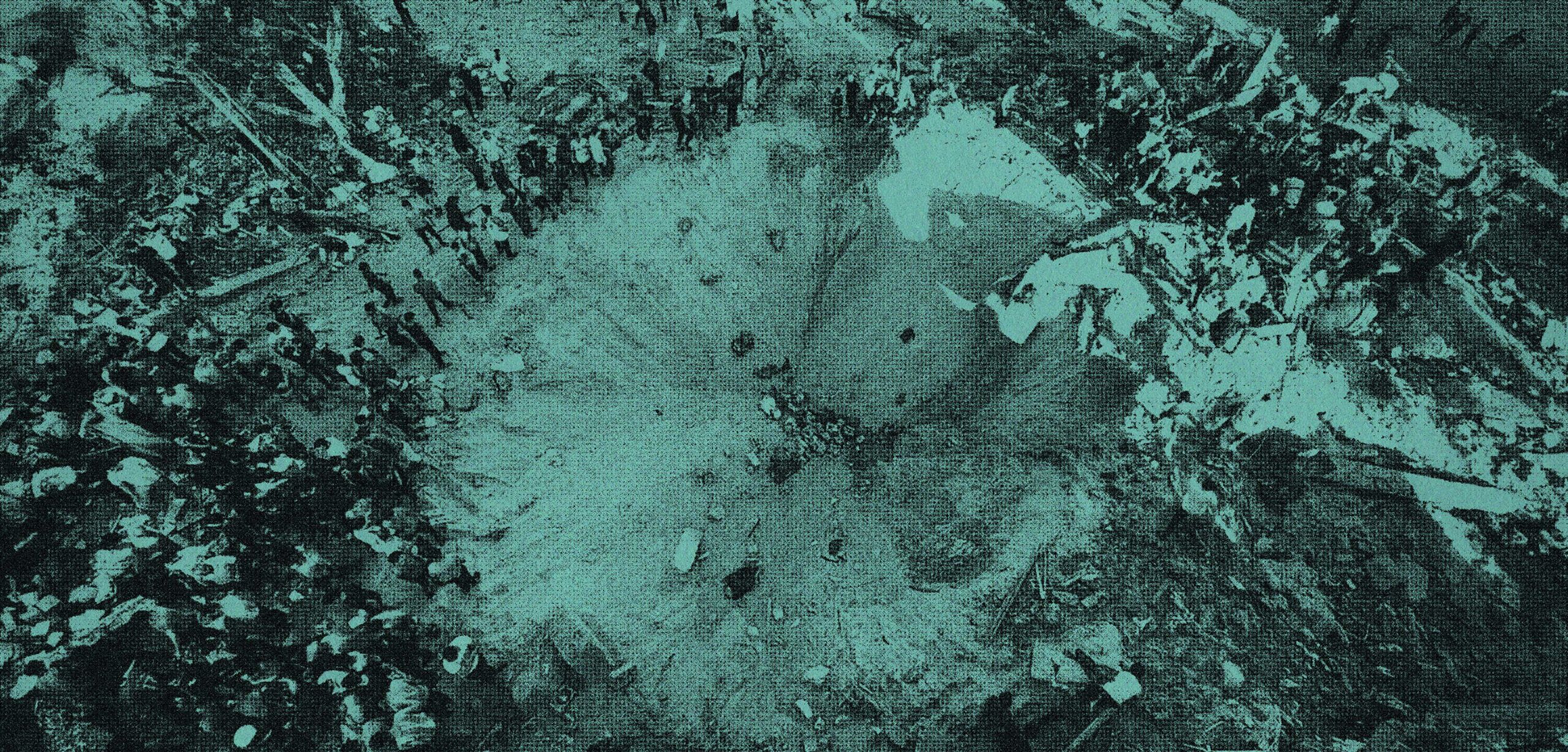

هذه هي سوريا الفارغة، الاسم الذي أطلقه الإغريق على صحراء الحماد السورية، حيث منطقة الـ 55، التي استحدثها التحالف الدولي، وفي قلبها يقع “الركبان”.

لم ينشئ أحد هذا المخيم، لم يرغب في ذلك لا سكانه، ولا جيرانه، الأردن بالدرجة الأولى، ولا النظام الذي يحاصره، ولا التحالف، ولا الأمم المتحدة التي يمثل المخيم بالنسبة لها معضلة إنسانية وأخلاقية.

ما حدث أن هذه البقعة المعزولة شكلت معبراً آمنا لمجموعات بشرية هاربة من سوريا. وبعد أن حوصرت المنطقة، وجد عشرات الآلاف أنفسهم عالقين بين العودة إلى مناطق النظام أو البقاء في مكان هو أقرب إلى معسكر الاعتقال.

تفسر هذه الظروف انخفاض سكانه من مئة ألف نازح قبل سبع سنوات، إلى قرابة عشرة آلاف نازح حاليًا، يحاول هؤلاء أن يجعلوا من الصحراء مكاناً قابلاً للحياة، بينما قرر الآخرون العودة أو ربما مشوا خلف فرص أخرى محفوفة بالمخاطر.

مع بدء ظهور التجمعات في الركبان، كانت المياه تصل عبر صهاريج من الأردن وتُفرّغ في خزانات على الحدود، لكن بعد حادثة تفجير العربة المفخخة في نقطة عسكرية تابعة للجيش الأردني عام 2016 أُغلقت الحدود، وقُطعت المياه، ما أدى إلى محنة جرى تداركها بنقل صهاريج المياه من أماكن بعيدة من الداخل السوري، بعضها لم تكن صالحة للشرب.

صحن فتوش يساوي أجر عامل مياومة

اليوم، يضخ الأردن المياه إلى الركبان بإشراف الأمم المتحدة، حيث يصل الماء إلى نقطتين؛ الأولى هي النقطة الغربية عند الحدود مع سوريا، على بعد نحو خمسة كيلو مترات من المخيم، أما الثانية الأقرب إلى المخيم، فعبارة عن براميل يتفرع عنها صنابير، يحصل النازحون على المياه مباشرة منها، أو عبر صهاريج صغيرة تجرها الحيوانات، وتسمى “الحنتور”.

في الحالتين يدفع الناس مقابل نقل المياه بأسعار أخذت ترتفع بما لا يتناسب مع قدرة السكان، تشير أم محمد.

يزيد ثمن ليتر المازوت عن أربعة آلاف وخمسمائة ليرة، والبنزين عن خمسة عشر ألف ليرة، أما علف الحيوانات فقد وصل سعر الشعير لأزيد من ألفي ليرة، تلك الزيادة تركت أثرها على ارتفاع سعر نقل المياه سواء بالحناتير أو الصهاريج، إذ يبلغ سعر نقل خمسة براميل ما بين خمسة إلى عشرة آلاف ليرة، بحسب قرب أو بعد البيت من نقطة الضخ.

تقنن أم محمد المياه و“تداريها كالزيت“، مياه الغسيل والجلي تستخدمها لسقاية نباتاتها، تلك النباتات التي تضمن لها، بدرجة أقل، شراء ما تحتاجه من دكاكين السمانة، خاصة مع منع الحواجز المنتشرة من قبل النظام إدخال أي مواد إلى المخيم، والذي استمر نحو أسبوعين، في نهاية آذار (مارس) الماضي.

آنذاك بات الحصول على حبة بندورة أو عرق بقدونس مستحيلاً، ومع عودة جزئية للخضار المهربة إلى المخيم أصبح صحن “فتوش” يساوي أجر عامل مياومة بالكامل.

أول من زرع

يتحدث أبو محمود عن بدايات وصوله إلى المخيم، فبعد أن تبين له أن المُقام سيطول، وبات المنظر القاحل يؤلمه ويخنقه، أحضر صندوقاً من “الفلين” وملأه بالتراب وزرع فيه.

لم يكن متفائلاً بنجاح تجربته الصغيرة تلك، نظراً لسوء نوعية التراب، ولأن المياه المعقمة القادمة من الأردن ليست مثالية للزراعة. لكنها نجحت. فأحضر المزيد من الصناديق وإطارات السيارات والعلب البلاستيكية، ليبني حديقته في محيط الخيمة التي تحولت إلى بيت طيني لاحقاً.

يذكر أبو محمود “تغيرت نظرتنا إلى البذور، مهما كان مصدرها فإننا لا نرميها ولا نهدرها، ونحرص على جمعها، ورمي بعضا منها في أماكن تصل إليها المياه، على أمل أن تُنبت، وخصوصا بذور الأشجار”.

يزرع النازحون خضرواتهم في موسميّ الصيف والشتاء. في الشتاء يزرعون البصل الأخضر، والسبانخ، والبقدونس، والنعناع الأخضر، والخس. وفي أبريل (نيسان) تبدأ الزراعة الصيفية فيبذرون الطماطم والباذنجان والخيار

ومثل أبو محمود، اندفع معظم سكان المخيم إلى الزراعة، وبدأت ملامح المكان تتغير تدريجيًا منذ عام 2015، وذهب معظم نازحي المخيم أبعد من هذا، إذ تحوّل الأمر معهم إلى زراعة موسمية تحقق اكتفاءً شبه ذاتي لمئات الأسر، وهناك من زرع أكثر ليبيع حصاده إلى النازحين الآخرين.

ورغم أن نتائج الزراعة سدّت بعضًا من حاجاتهم، إلا أنها ليست مضمونة، إذ يتربص بمشاريعهم الفشل وتكثر الخيبات، لا سيما في أيام الصقيع في الشتاء، أو إذ ما ارتفعت درجات الحرارة صيفًا.

رغم ذلك، انتظمت عمليات الزراعة، وصار لها مواعيد، وإلى جانب ذلك زُرعت الأشجار المثمرة، وخارج المخيم زُرع القمح والشعير.

أكثر ما يزرعه نازحو الركبان هي الخضروات في محيط بيوتهم الطينية لضمان أعلى مستوى من المتابعة والاهتمام والرعاية، تحكي أم أحمد عن سعادتها بجني السبانخ: “قطفناها وصنعنا منها الفطائر لأول مرة منذ أن وصلنا”. تمكنت أيضًا من زراعة أنواع أخرى من الخضار، ومع كل نوع جديد يبدأ الانتظار الصعب، هل سينجح أم لا؟

يزرع النازحون خضرواتهم في موسميّ الصيف والشتاء. موسم الزراعة في الشتاء يبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) حين يزرعون البصل الأخضر، والسبانخ، والبقدونس، والنعناع الأخضر، والخس، وفي أبريل (نيسان) تبدأ الزراعة الصيفية فيبذرون الطماطم والباذنجان والخيار.

وهكذا صار لديهم تجربةً بدأوا بمراقبتها وتسجيل نتائجها، وخصوصًا المواعيد الدقيقة لزراعة كل نوع من أنواع الخضار.

ليس الأمل ولكن الرعاية

اتسعت عمليات الزراعة، هناك من حققت له كفاية بيته، بينما بدأ آخرون بتحويلها إلى مصدر رزق، إذ استطاع أبو محمود، وهو رجل في الخمسين من عمره نازح من “القريتين” في ريف حمص، زراعة أكثر من مئتي متر مربع، وهي مساحةٌ كبيرةٌ ضمن مقاييس المخيم، لما تحتاجه من جهد مضاعف ومياه أكثر وقدرة على تحمل الخسائر إن وقعت.

يقول أبو محمود إن “استصلاح الصحراء وزراعتها عملٌ شاق، وخصوصًا حين يكون العمل بأدوات بدائية للغاية، الأمل لا ينفع هنا بل الرعاية الكاملة والمتابعة الدقيقة”.

يشرح كيف هيأ الأرض فحرثها بمعوله الحديدي، ثم انتزع منها الحجارة، وأحضر كميات من السماد الطبيعي الذي تخلفه الأغنام الموجودة بكثرة في المنطقة، وقسم بعد ذلك أرضه إلى “مساكب” صغيرة تسهل سقايتها.

انتبه، مثل غيره، إلى جدوى خلط رمال المخيم بتراب يجلبونه من مناطق يطلقون عليها “الفيضة” وهي مناطق تسمح تضاريسها بتجميع مياه الأمطار، لذا فإن خصائصها من خصوبة ورطوبة وغنى بالمعادن تكون أفضل للزراعة.

أما خالد أبو ياسين، نازح من مدينة تدمر، فيرى أن خضرواته الخالية من الأسمدة الكيماوية أفضل من تلك التي يجلبها التجار. فيزرع سنويا عشرة مساكب من الخضراوات الشتوية تكفي بيته، وما يفيض عن حاجته يبيعه للنازحين بأسعار أرخص مما هو متوفر في السوق.

ترك أبو ياسين في أرضه في تدمر مئتي شجرة زيتون، وظل يحن إليها، وحين جاء إلى الركبان وجد بين أكوام الحطب جذر زيتون أخضر فزرعها، ودأب على سقايتها، رغبة وأملاً في رؤية الأشجار ثانية، وبالفعل أثمر انتظاره، ونبتت شجرة الزيتون وكبرت.

وما أن بدأت الأشجار المثمرة بالنمو حرص السكان على تجميع كل أنواع البذور وزراعتها، ورغم محدودية زراعة الأشجار المثمرة إلا أنهم نجحوا في زراعة الزيتون، والرمان، والنخيل، وساهمت الأشجار في تغيير نسبي في شكل المخيم ليصير نوعًا ما أقرب إلى واحة، كما يصفه بعض النازحين.

الزراعة البعلية والغبارية

بدأ عدد من النازحين وخصوصًا من يمتلكون آليات زراعية التوجه إلى الزراعة خارج المخيم، وخصوصا زراعة القمح والشعير، لاستخدامهما في صناعة الخبز، أو لتكون طعامًا لحيواناتهم وخصوصا الأغنام نظرًا لأن تجارة الأغنام إحدى أكثر الأعمال رواجًا في المخيم.

زرعوا مئات الهكتارات، بالقمح والشعير، معتمدين على مياه الأمطار، أي الزراعة البعلية، إلا أن هذه الزراعة يهددها الجفاف وقلة الأمطار، كما حدث العام الماضي، حيث تسبب ذلك بخسارة كاملة. كل هذا جعل من محاولاتهم مغامرات تستنزفهم ماديًا ومعنويًا، ما تسبب بعزوف شبه كامل في العام الجاري عن تكرار هذه التجربة.

لاحقاً، تحولت جميع خيام الركبان إلى بيوت طينية، وازدهرت أعمال صناعة الطوب الطيني، وبدأت تظهر معدات وأدوات صُنعت مما هو متوفر، وصارت القوالب أكبر وأكثر جودة، والغرفة الواحدة صارت بيتًا متعدد الغرف

في المقابل، استمر البعض في زراعة القمح والشعير في إطار ما يسمونه بالزراعة الغبارية، أي في مناطق تجمع مياه الأمطار، لا تنتج مثل هذه الزراعة الثمر المطلوب، لكن الهدف منها إعطاء الأرض بعد أن تُنبت لمربي الأغنام لتكون علفًا لحيواناتهم.

تروّض مثل هذه الزراعة تربة الصحراء على المدى الطويل، عبر الإصرار على زراعتها عامًا بعد عام، ودعمها ما أمكن بالسماد الطبيعي، وغيرها من التدخلات التي تقلل من سوء التربة وفقرها.

غياب زراعة هذه المنتوجات في العام الحالي، وعدم نجاحها في العام السابق دفع مربي الماشية لشراء العلف الجاهز في منطقة تعزّ فيها المراعي، وهو ما أدى إلى خسارة قسم كبير من الثروة الحيوانية، العمود الفقري للركبانيين.

مؤخراً غادر أصحاب نصف المواشي المخيم إلى مناطق النظام بعد نفوق مئات الأغنام نتيجة الجوع، أو بيعها لدكاكين القصابة، الحالة التي يصفونها بأن “الماشية تأكل نفسها، نبيع قسم منها لشراء طعام للقسم الآخر، وفي كل مرة كنا نبيع أكثر، إن استمر الأمر على هذه الحال لن يبقى رأس غنم واحد في المخيم“.

مغادرة الخيمة إلى البيت

أحضر عواد، شاب من المخيم، علبة بلاستيكية مستطيلة وجعل منها قالبًا يضع فيه الرمال والماء ويخلطهما. جهز كل يوم نحو ثلاثين علبة، بعد أن جفت كان عواد قد حصل على الطوب الذي بنى به أول بيت طيني في المخيم في 2016. كان بمساحة تسعة أمتار مربعة فقط، لكنه كان بيتًا.

لاحقا، تحولت جميع خيام الركبان إلى بيوت طينية، وازدهرت أعمال صناعة الطوب الطيني، وبدأت تظهر معدات وأدوات صُنعت مما هو متوفر، وصارت القوالب أكبر وأكثر جودة، والغرفة الواحدة صارت بيتًا متعدد الغرف.

أسهمت هذه البيوت الطينية إلى حد كبير في زراعة المساكب داخل حرمها، أحواض صغيرة بمساحات لا تتجاوز عشرة أمتار مربعة. تلفت أم محمد إلى أنها تسهم إلى حد كبير في تأمين البصل والنعناع والبقدونس والخس، أحياناً يزرع فيها بعض شتلات البندورة وغراس الفول.

الساتر المبنى حول المنازل أمّن حماية من العواصف الغبارية بالحد الأدنى، كذلك منع الأطفال من العبث بالمساكب، وتحوّلت المياه المستخدمة لأغراض أخرى من أجل ريها، تضيف أم محمد أن التجربة هذه كانت ناجحة إلى حد ما، وأسهمت في مساعدة السكان على تأمين قسم من مستلزماتهم.

ألواح الطاقة الشمسية

يجتمعون في بيوتهم الطينية التي صنعوها من رمال الصحراء، وعلى موائدهم حصاد مزروعاتهم، وفي الليل يضيئون مصباحًا يعمل على الطاقة الشمسية. ورغم جلب مولدات تعمل على الديزل، إلا أن حصار المخيم وارتفاع أسعار الوقود أبقى على الطاقة الشمسية بوصفها المصدر الأول لجودتها وانخفاض أسعارها.

يستخدم النازحون ألواحًا طاقتها تتراوح قدرتها بين مئة و 400 واط/ ويتراوح سعرها بين 70 دولار و 300 دولار بحسب حجم اللوح، إذ يحتاج كل بيت إلى لوح واحد مع بطارية. تقول أم سامر، نازحة من مدينة تدمر، أن ألواح الطاقة الشمسية في بيتها كانت كافية لتشغيل بعض الأدوات الكهربائية التي لم يكن يفكر النازحون قبل ذلك بإحضارها.

رفعت طبيعة الحياة في الركبان من قدرة سكانه على إعادة التدوير، لا شيء يُهدر، كل شيء سيجد له طريقه ليصير شيئا آخر مفيدًا. ولم ينسوا أيضًا الترفيه عن أطفالهم، فصنعوا لهم أرجوحة.