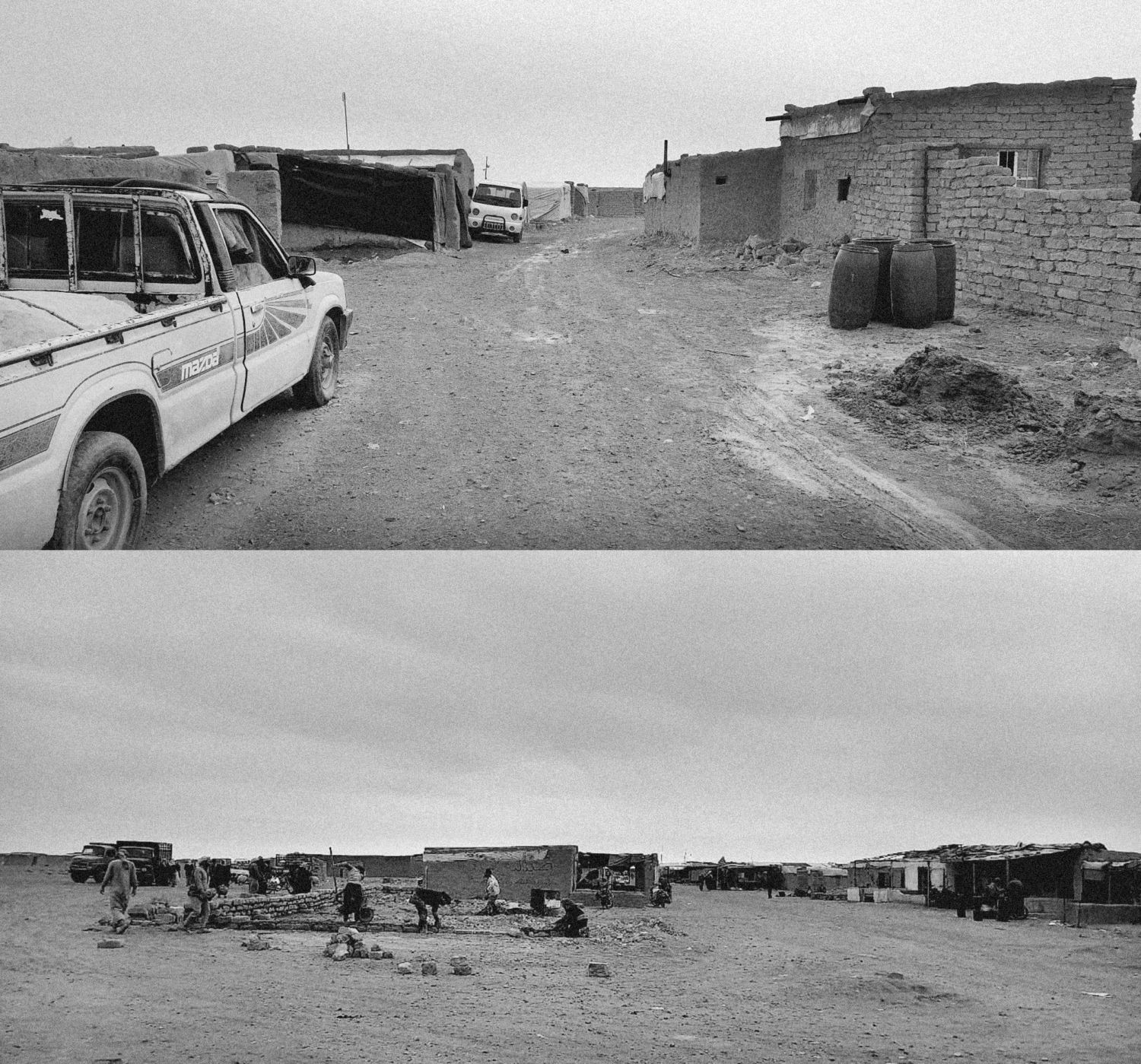

الأمر معقّد بعض الشيء ويحتاج إلى توضيح، فالحديث ليس عن قبيلة يعيش أبناؤها في الصحراء بل عن أسرى بالمعنى الحرفي للكلمة، عالقين منذ نحو سبع سنوات في مثلث صحراوي بين سوريا والأردن والعراق لا يستطيعون الخروج منه ولا يمكن أن يصل إليهم أحد، في مكان تحوّل من نقطة عبور إلى تجمع بات يعرف بمخيم الركبان منذ بداية العام 2015.

من يتواجد في الركبان يُمضي ليالٍ شديدة البرودة ونهارات تكوي الوجوه، تمر من حوله عواصف غبارية لا تسمح لعصفور واحد أن يستريح على سطح منزل، يعيش بانتظار تبدّل ظروفٍ دولية وإقليمية هي أكبر منه بكثير.

لا يمكن للصحافيين أن يأتوا إلى الركبان ولا ترد أخباره إلا نادراً، لكنّ بسبب علاقة تربطني بشبان وشابات من المخيم، أنشأنا خلالها مكتباً صحفياً هو عبارة عن غرفة طينية صغيرة ننقل منها أخبار المخيم، صرنا نتحدث مع مهجّرين مقيمين فيه.

كانوا خلال محادثاتنا يروون كيف يتدبّرون سبل العيش في مكان معزول ومحاصر، وكيف عثر كل واحد منهم على مهنة تلائم طبيعة المكان. ولأن المخيم يفتقد إلى كل شيء تقريباً، الكهرباء والوقود والطبابة والمياه، كان كلامهم يبدو لي وكأنهم يعيدون اختراع العجلة من جديد.

أرض محرّمة

لو لم يكن في هذه البقعة الصحراوية قاعدة عسكرية لما أتى ربما على ذكرها أحد. بيوت الأهالي تبدو ضئيلة الحجم بالمقارنة مع ارتفاع السواتر الترابية والحواجز الكونكريتية المحيطة بمقر قوات “التحالف الدولي” بقيادة أمريكية-بريطانية، الذي يبعد حوالي خمس وعشرين كيلومتراً عن آخر بيت بالمخيم، ويحتوي على راجمات صواريخ ومهبط طائرات أف 16 ومعسكر لتدريب فصائل سورية بإشراف أمريكي.

يروي ساكنو الركبان أنهم عندما بدأوا بالنزوح منتصف العام 2014 نصبوا مجموعة من الخيام لعبور مؤقت نحو الأراضي الأردنية، ومع إغلاق الممر، منتصف العام 2016، بقي تجمع الخيام الذي تحول تدريجياً إلى بيوت طينية على شكل شريط طوله سبعة كيلومترات يتمدّد في عمق الصحراء ويقترب من مقر القاعدة. ربما يفسر هذا صعوبة الوصول إلى المكان، إذ يمكن عدّه وما حوله بمثابة أرض محرّمة، لا يدخلها الرّوس ولا الإيرانيون ولا عناصر النظام السوري، تحيط به حواجزهم من ثلاثة جوانب وكأنّه فريسة، أما من الجهة الجنوبية حيث الحدود مع الأردن، فهناك أراضٍ مزروعة بالألغام وساتر ترابي يفصل الركبان عن أقرب تجمع مديني.

أسألُ “أبو أحمد”، 45 عاماً، عن سبب تواجده هنا، فيردد القصة نفسها التي رواها آخرون: “معظمنا من مدينة حمص وريفها، بدأنا بالتقاطر إلى الركبان عن طريق مهربين هرباً من قصف قوات النظام السوري أو من هجمات تنظيم داعش، كان هدفنا الوصول إلى مدينة المفرق أقصى الشمال الشرقي للأردن ثم إلى إحدى المخيمات الأردنية المخصصة للاجئين، لكن إغلاق الأردن معبرها غير الرسمي منتصف عام 2016 بدد آمالنا في الخروج أو حتى في دخول أحد إلينا”.

وُرَش الطين

خلال السنوات الستة الماضية تناقصت أعداد القاطنين الثمانين ألف لتصل إلى نحو عشرة آلاف جراء الحصار الخانق، لا مدارس ولا تدفئة ولا مساعدات غذائية، ولا حتى طبيب واحد. أجبِر كل من يريد التداوي ووصل مرحلة اليأس على توقيع ورقة مصالحة مع النظام السوري تعيده إلى المكان الذي هرب منه أو إلى مراكز الإيواء وأحياناً إلى السجن، “بعض أقاربنا اعتقلتهم قوات النظام لدى عودتهم ولم نعد نسمع عنهم شيئاً” يوضح أبو أحمد.

مع فقدان الأمل بالخروج وتحول الركبان من تجمع مؤقت إلى مخيّم دائم سعى الأهالي لاستبدال خيامهم ببيوت اعتمدوا في بنائها على ما يوفره المكان من مواد. بالنسبة لأبو أحمد “الطين وحده هو المتاح” إذ يصل المخيم ما يسد الرمق من مياه الشرب عبر أنبوب ممدود من الأردن تدفع تكلفته الأمم المتحدة التي تصمّ أذنها عن نداءات أخرى كثيرة. وبالرغم من شحة المياه سمح هذا الأنبوب لحوالي مائتي شخص أن يعملوا في صناعة طوب الطين.

يجهز “أبو أحمد” كميات من الرمل ينقلها ويعجنها بالماء في أشهر الصيف قبل أن يضعها في صناديق، كانت خشبية في السابق أما اليوم فهي قوالب حديدية، ترصّ بعجينة الطين لتحويلها إلى طوب للبناء أو لترميم ما هدّمته العواصف الغبارية من جدران في الشتاء. يبيع الطوبة بنحو ست سنتات، ويتقاضى العامل معه يومياً نحو دولار واحد.

يوضح “أبو أحمد” أن السوريين كانوا يطلقون على البيوت الطينية اسم “الغمس”، وكانت مصنوعة من الطين والتبن، تمتاز بأقواس وقباب في سقوفها وبجدران سميكة يضاف لها التبن ليزيد من متانتها. بعضها كان مؤلفاً من طابقين، يتوسطها أعمدة أيضاً ونوافذ كبيرة، إضافة لارتفاع سقفها ما يسمح للضوء بالمرور. لكنها باتت ذكرى منذ عقود فصار من النادر رؤية قبة طينية في قرية أو بلدة سوى بعض القباب المتناثرة في بيوت متهالكة هجرها سكانها أو أولئك الذين احتفظوا بها للمؤن أو لتربية المواشي، وأحياناً لاصقت غرفاً حديثة واحتفظ بها لما تمنحه من برودة في الصيف ودفء في الشتاء.

تختلف البيوت الطينية في الركبان عن بيوت “الغمس” تلك، فهي بأسقف واطئة مصنوعة من الشوادر القماشية وبعض قطع الخشب، وبنوافذ قليلة الارتفاع لا تجلب الضوء، يغلب عليها لون الرمال، وتقلل من متانتها طبيعة التربة الصحراوية، ما يعني ضرورة ترميمها سنوياً في الغالب. لكن هذا لا يعني أن جميع البيوت متشابهة، بل يختلف البيت عن الآخر تبعاً لظروف ساكنيه الاقتصادية، يوضح أبو أحمد، مضيفاً أنه خلال السنتين الأخيرتين، صار هناك بيوت طينية مطلية بالأبيض، أي صار هناك “دهّانون” في الركبان.

كيف يطلى الرمل؟

لا يمكن بحال من الأحوال أن نطلب من الناس مسح ذاكرتهم. قبل سنوات قليلة كانت البيوت التي سكنوها مزودة بمعظم وسائل الراحة، مبنية من الحجر، أبواب خشبية، مطابخ وحمامات، كهرباء ومياه ساخنة، إنترنت وهواتف محمولة، تلك بديهيات يجهل قسم وازن منها جيلٌ ولد ويعيش اليوم هنا.

طلت نساء في المخيم بيوتها بالكلس والحوّارة لتتخلص من “اللون الرملي”، لا أعرف إن كانت التسمية صحيحة لكنه ما يتبادر للذهن حين رؤيتها من بعيد، بيوت وشوارع بلون واحد، كان ذلك قبل أن يبدأ “أبو وليد العمر” وبعده عدد من الدّهانين بطرش البيوت الطينية باللون الأبيض.

بدأت الفكرة عند “أبو الوليد”، المهجر من مدينة حمص، من خبرته السابقة بعمل الدهان، كان الرجل مرجع سكان الركبان لتعليمهم خلط الكلس والحوارة لطلاء جدران بيوتهم الطينية. لم تكن تلك مهنة تدرّ مالاً في مخيم الركبان، ولا يجيد أبو الوليد الذي زاد عمره عن خمسين سنة مهنة غيرها. “كيف لتلك البيوت أن تدهن ومن يملك الرفاهية لذلك؟”، كان يسأل نفسه.

ودع “أبو الوليد” زوجته وأطفاله إلى مناطق النظام، بقي وحيداً، فالمعيشة صعبة على حد قوله، وهو لا يقوى على العودة، ركن وحيداً في صيوانه الحديدي قبل أن يجود عليه أحد المغادرين بمنزل طيني عمل على إصلاحه وترميمه وزرع في مسكبةٍ منه خضاراً شتوية وصيفية تكفي لطعامه.

عبر طرق تهريب من دمشق وحمص تقطعها عشرات الحواجز ويدفع من يمرّ بها الأتاوات للدخول والخروج بموافقات أمنية، كانت تصل إلى المخيم مواد تموينية وقسماً من الاحتياجات الأساسية. لا ينسى أبو الوليد رائحة الدهان “الطرش” الذي حمله أحد رفاقه منذ ثلاث سنوات طالباً منه طلاء منزله.

مسرعاً على دراجة صديقه النارية ركب أبو الوليد يحمل ثياب العمل، ألهاه الفرح عن تفقد ثيابه التي فقدها في الطريق، شاركه الفرح أولاد صديقه المنتظرين عند باب البيت لرؤية اللون الأبيض على جدرانهم.

بدأ يقلب العدة التي اشتراها صديقه: رول، فرشاة كبيرة وأخرى صغيرة للمناطق الضيقة، دهان “طرش”، ولمن لا يعرفه هو نوع من الطلاء يخلط بالماء عكس “الزياتي” الذي يخلط بالنفط ويدوم أكثر على الجدران. بيوم واحد أنهى “أبو الوليد” مهمته، كان غداؤه من الخضراوات المقلية وعشاؤه علبة مرتديلا كاملة رافقها بكؤوس من الشاي دون أن يتقاضى أجراً على عمله.

مع زيادة البيوت الطينية وتوجه السكان إلى الدهان صار “أبو الوليد” يتقاضى أجراً غير ثابت، حسبما يجود به صاحب المنزل وضمن ظروفه، أحياناً بالدين أو بالتقسيط. يقول إن “اللون الأبيض يمنح بعض الإنارة، ترتاح أعين الأطفال من الضوء الخافت، ويسهل معه اكتشاف الحشرات المعشقة على الجدران”.

صار هناك أكثر من دهّان، ما يزيد عن ثلث منازل الركبان طليت باللون الأبيض بكاملها أو أجزاء منها، هناك من المقتدرين من طلى منزله من الداخل والخارج، لكن التكلفة العالية وقساوة العيش حالت دون إمكانية كثير من العائلات طلاء منازلهم.

يزيد سعر سطل دهان “الطرش” اليوم عن ثماني دولارات والفرشاة الكبيرة عن دولارين والصغيرة عن دولار واحد، ويتقاضى الدهان نحو عشرة دولارات عن طلاء المنزل، وبحسب “أبو الوليد” تحتاج الغرفة لسطل كامل من الدهان لطلاء جدرانها، أما الأسقف فلا تطلى لأنها مصنوعة من الشوادر.

بيوت قليلة طليت بالدهان “الزياتي” وكلفته تزيد أربعة أضعاف، ونحو عشرة محال تجارية طليت عبر “المضخّة الهوائية”، هي الأفضل لكنها لا توجد سوى عند بخاخ السيارات في المخيم وعند الكومجي، تتطلب خزان هواء وكهرباء ودهان “زياتي” وهي كلفة عالية لا يمكن لمعظم السكان تأمينها.

كومجي الركبان

على طريق رئيسي في المخيم بنى “شاهين أبو محمد” محلاً من طوب الطين. أمامه نصف برميل بلون أزرق قصّه وملأه بالمياه لفحص إطارات السيارات، في الداخل طاولة حديد وضع عليها “اللوايا ورقع السرسيون”، على الحائط ساعة فحص لعيار الإطارات و”دابو هواء” للنفخ، عدّله وزوده بمحرك يعمل على البنزين لضخ الهواء لعدم وجود الكهرباء. هذه العدّة كل ما استطاع شاهين، كومجي الركبان، شراءه بعد نزوحه من مدينته تدمر، حيث كان يملك محلاً كبيراً دمرّ خلال المعارك بين النظام وداعش، تركه دون أن يحمل معه مفكاً واحداً.

يدا شاهين ضخمتان ومعافيتان، مهنته تتطلب جهداً كبيراً، يساعده ولداه محمد وخالد بعد أن حال الحصار من تزويد المحل بالأجهزة التي تقلل من مشاق المهنة، فشاهين لا يملك اليوم “فرداً لحل البراغي ولا آلة للصق إطارات التوبلس” ولا كثير من المعدات الأساسية.

يعمل الرجل الخمسيني في مهنته منذ ما يزيد عن ثلاثين عاماً، تستره، يقول إنها سترته فيما مضى واليوم، فشوارع المخيم الترابية مليئة بالحفر وبحجر الصوان لا تعيش الإطارات فيها طويلاً، فتق بعد رتق، ورتق بعد فتق.

لا تفارق الابتسامة وجه شاهين أبو محمد، يحمد الله كل يوم على أنه يمتلك صنعة يعيش منها ويكفي أسرته، خاصة مع ارتفاع الأسعار الكبير الذي ضاعف منه الحصار وأتاوات الحواجز. يتقاضى نحو دولارين ونصف الدولار على رتق الإطارات الكبيرة ونحو دولار ونصف الدولار على الصغيرة، ويحصل على اللصاقات من مناطق النظام، يدفع لقاء ذلك بين 30 إلى 40 بالمئة من ثمنها للحواجز، يضيفها على التكلفة، ويتحصل وسطياً على ثلاث دولارات من عمله يؤمن فيها بعض ما تحتاجه العائلة.

ميكانيكي سيارات

لافتة “مكنيكي سيارات” بأحرفها غير الصحيحة تقودك إلى محل طيني صغير يملكه سعيد على الطريق الواصل بين السوق الرئيسي وسوق الغنم. وصل سعيد إلى المخيم في العام 2016، مثله مثل غيره أراد الخروج نحو الأراضي الأردنية قبل أن يعلق في المكان الذي تحول إلى مصدر رزقه.

على باب المحل كرسيّ مأخوذ من سيارة قديمة لك أن ترتاح بالجلوس عليه إن قصدت سعيد، بجانبه طاولة حديدية وتنكة مثقبة من جوانبها تلقم بالحطب لصناعة الشاي لزبائنه ولتمنح الجالسين بعض الدفء. في صدر المحل قطعة خشبية علق عليها سعيد عدته البدائية، “طقم جوز، مفاتيح براغي وشق، حلق، وأنواع مختلفة من البانسات والمفكّات”.

لا يمكن أن تخمّن لون “أفرول” سعيد الذي يرتديه، مصبوغ بأصابع من الشحم وقبضات من الزيت، هكذا كان دائماً منذ أن تعلم المهنة عن عمه قبل أزيد من عشر سنوات. يعرف سعيد علّة السيارة من صوت المحرك، في المخيم تزيد الأعطال بسبب زيوت المحرك السيئة ونوعية الوقود المغشوشة وقطع التبديل المهربة الرديئة التي يضطر لقبولها، والأهم من ذلك الرمال، الرمال التي تملأ كل مكان وتصل إلى قلب المحرك.

من الساعة التاسعة صباحاً وحتى غروب الشمس يفتح سعيد محله، عمله لم يعد كما كان بعد أن ترك كثر من سكان الركبان مخيمهم، سابقاً لم يكن يستطيع حك رأسه، أما اليوم فأحياناً يجلس أسبوعاً دون عمل. يدفع نحو ثلث قيمة فاتورة القطع للحواجز، إضافة لأجرة المهربين، ومع ظروف السكان ساءت ظروف المهنة، “لكن الرزاق موجود”.

حلّاق الركبان

يفتح أبو عارف محله بين ساعات العصر والمغرب، لا يوجد زبائن كثر، وأحياناً يعمل في البناء لكفاية أسرته. أبو عارف مهجر من مدينة تدمر، وأب لطفلين، موظف في دائرة حكومية قبل أن يُهجّر منذ ست سنوات.

لم يكن يجيد الحلاقة، كان يقطع كيلومترين مشياً ليصل إلى الحي التدمري حين يحتاج لحلاقة شعره. اعتمد الرجل الأربعيني على ذاكرته القديمة، حين كان أخوه يحلق لوالده وأخوته، قبل أن يستسلم لقرار حوّله إلى حلاق.

البداية كانت بحلاقة شعر أطفال من أقاربه كتجربة، بالقرب من خيمته التي يسكن بها كان الطفل يجلس على الأرض بينما أبو عارف يقص شعره بمقص ومشط وجزء من مرآة مكسورة. نجحت التجربة فوضع أبو عارف أعمدة خشبية لفها ببطانيات ثبتها بمسامير واستعار من جاره كرسياً بلاستيكياً ليصنع صالون الحلاقة خاصته. مع الوقت صار يحلق لكبار السن. لم يكن هناك مكان للانتظار، كان على الزبون أن يبحث عن مكان يقضي فيه الوقت ريثما يحين دوره، وكان أبو عارف يتقاضى نحو 15 سنتاً على حلاقة الشعر و10 سنتات على حلاقة الذقن.

بنى أبو عارف، مثل غيره، بيتاً من طوب الطين، ومحلاً أيضاً، حتى كرسي الزبون كان قطعاً من الطوب، واشترى مرآة كبيرة ورفوفاً خشبية لوضع أدوات الحلاقة التي جددها عبر سيارات التهريب. اشتري مقصات جديدة وآلة حلاقة كهربائية ومعجون وشفرات وفرشاة وخيوط لتنظيف الوجه. غيرّ أبو عارف كرسيه من الطوب إلى الحديد، وضع عليه إسفنجاً وقماشاً، وفي أسفل الكرسي وضع كرسياً آخر صغيراً ليضع الزبون قدميه عليه، وثبت مرآة جديدة على قطعة خشبية وعلقها من الأعلى كيلا تكسر.

يدفع الحلاق نحو دولارين أسبوعياً ثمناً لأمبير من الكهرباء من مولدة بالقرب من محله، يحصل على الكهرباء نحو ساعتين ليشحن آلة الحلاقة، ويتقاضى اليوم 50 سنتاً كأجرة لحلاقة الشعر، و 35 سنتاً لحلاقة الذقن أو ترتيبها.

في المخيم حلاقون كثر اليوم، قلة من الزبائن من تزور المحل أسبوعياً، النسبة الأكبر تزور الحلاق شهرياً، وهناك من يحلق شعره بالكامل لتوفير أجرة الحلاقة، بينما هناك من يأتون بصور لتسريحة يطلبون مثلها.

يلبي طلبات زبائنه، ويستقبل أحياناً نحو خمسة عشر زبوناً باليوم، بينما تمر أيام دون أن يطرق باب أبو عارف أي زبون وهو ما يضطره للعمل في البناء لتلبية احتياجات عائلته، بعد أن أصبح لصوت المقص وأنين ماكينة الحلاقة مكاناً في نفسه وذاكرته.

صالة وفستان وجهاز ليزر

طوبة طوبة غيرت “أم محمد الشامية” ملامح سيدات وفتيات في مخيم الركبان، إحداهن لم يعرفها زوجها حين بادرها بالسلام، وبات للعرس صالة وللعروس فساتين بألوان مختلفة. “الشامية” ليست كنية، هو لقب لأم محمد القادمة من مدينة حرستا بريف دمشق إلى الركبان منذ خمس سنوات، فمعظم سكان المخيم ينتمون لقرى وبلدات حمص وريفها، قلة من أبناء حلب ودير الزور، وندرة من أبناء دمشق، وينقسم الركبان إلى أحياء تنسب للعائلات التي تسكنه.

وجدت أم محمد نفسها بين أبناء القريتين ومهين من ريف حمص، تبادلت معهن القصص وشاركتهم مناسبات الخطوبة والزواج والولادة. تسمّرت الكوافيرة التي كانت قد تعلمت تزيين الشعر والمكياج في مدينتها، حين رأت فتيات يتزوجن دون زينة، كانت الأفراح ناقصة يغص بها سكان فقدوا أعزاءهم وتركوا منازلهم، بثياب عادية دون زينة أو مكياج، حتى دون مطرّي للبشرة يخفي التشققات التي تركها رمل الصحراء على يديهن وأقدامهن، دون احتفالات أو زغاريد، اجتماع بسيط للعائلتين، أحياناً يشبه الجنازة.

لم يكن القرار سهلاً، كان عليها أن تصنع جمالاً دون أدوات. في البداية استخدمت الجوارب بدل حشوة الشعر، تقص الجورب من الأمام، تلفه على شكل قرص دائري وتدخل الشعر داخله لصناعة تسريحة تثبتها بمشابك الشعر، الماء والسكر أو ملح الليمون كان بديلاً للمثبت، والفازلين بديلاً عن “الجل”، أما المكياج فهو مما يتوافر عند الأهالي والجيران، “الفير”، أداة لف الشعر استعاضت عنها بـ “محفارة الكوسا والباذنجان” بعد تسخينها على “الببّور”، ومقص الخياطة كان يؤدي المهمة لقص زوائد الشعر أو تطريفه.

تحولت خيمة أم محمد إلى صالون حلاقة داخل الركبان، ومع الوقت بدأ أبو محمد بصب طوب الطين ضمن قالب بعين واحدة، بنى غرفته الأولى التي تحولت إلى منزل بمطبخ وحمام وصالون حلاقة، سقف الغرفة شادر الخيمة الذي يملكه، جدرانها سواها بيديه، يجمع طيناً وماء من مصرف المطبخ ويصقل الطوب.

كانت العروس تجلس على الأرض وتمسك بيدها المرآة حتى تنتهي أم محمد من عملها، ترافق ذلك مع انتهاء أبو محمد من بناء غرفة أخرى، ووصول سيارات البضاعة المهربة. حوى الصالون وقتها على مشابك وحشوات وشبكات للشعر ومثبّت وجيل وأنواع من المكياج.

في الغرفة الجديدة بنى أبو محمد مصطبة على طول الجدران للانتظار، وكرسياً بارتفاع ثلاث طوبات تجلس عليه العروس مقابل مرآة كبيرة، وتغلبت أم محمد على ضعف الضوء باستخدام بطارية الدراجة النارية التي يملكها زوجها ووصلتها بشريط من “الليدّات”. كل شيء أصبح جاهزاً لافتتاح صالون “الوردة الشامية”.

ضيق المنازل أوحى لأم محمد بفكرة بناء صالة أفراح في المخيم. بنت كراسٍ للحضور وكرسيان “أسكي” للعروسين، وزينت الجدران بالألوان وفرشت طوب الطين بالإسفنج وأغطية بلون خمري، وزودت الصالة بألواح الطاقة الشمسية والمدخرات ورافع الجهد لحل مشكلة الكهرباء، كذلك اشترت أم محمد فساتين للخطوبة والعرس تقوم بتأجيرها.

تدرّجت أجرة التزيين والصالة. تتقاضى أم محمد اليوم نحو ثلاثة دولارات على تزيين العروس وعشرين سنتاً على قص الشعر، ونحو 15 دولاراً كأجرة للصالة، أما أجرة الفستان فتتراوح بين 7 و 30 دولاراً.

يزورها نحو ثلاثة إلى خمس سيدات يومياً لتسريح شعرهن أو التجميل، وأضافت إلى صالونها جهاز تنظيف البشرة وجهاز ليزر لإزالة الشعر الزائد من الوجه دون ألم، وتتقاضى نحو نصف دولار على تنظيف البشرة ومثلها لليزر. “الوجوه صارت أكثر جمالاً”، على حدّ قولها، خصوصاً أنه وبعد “الوردة الشامية” هناك اليوم ثلاثة صالونات جديدة.

سوفتوير وجوالات

طور أبو عبد الله قدرته على تصليح أعطال الهواتف والأجهزة المحمولة وبرمجتها وصيانتها من خلال دروس على قنوات اليوتيوب. يعمل اليوم في محله على تنزيل وتفعيل البرامج والخطوط عبر الإنترنت، وإصلاح الأعطال وصيانة “الهاردوير” وحل مشكلات “السوفتوير”.

ساعات طويلة يقضيها في محله، هو وأخوه الذي تدرب على المهنة وصار “أفضل من معلمه”، يشعر بالتعب فيهرب إلى فراش عند باب صغير يؤدي إلى الجهة الخلفية من المحل، يحلم بالخروج من المكان قبل أن يسيطر على نفسه ويعود إلى عمله من جديد.

تتراوح أجرة إصلاح الهواتف المحمولة، دون ثمن القطع، بين 5 إلى 15دولاراً، وهناك هموم كبيرة وتكاليف كثيرة من وقود المولدة وإصلاحها ودفع الأتاوات للحواجز وثمن بطاقات الإنترنت. يتعامل أبو عبد الله مع أصحاب محلات في الشمال السوري للحصول على البرامج وحل مشكلات السوفتوير، ويبيع باقات الإنترنت أيضاً، ففي الركبان شبكة اتصال فضائي “هيوز” بسرعة ضعيفة، تصل من تركيا، وتوزع عبر نواشر للبيوت وتباع بطاقات للدخول إليها (جيجا واحد بـ 3 دولارات).

يملك سكان المخيم هواتف محمولة ذكية، معظم الأعطال تكون كسراً في الشاشة أو مأخذ الشحن، هناك عائلات ما زالت تستخدم أجهزة قديمة تعبت من كثرة إصلاحها لكنها لا تمتلك رفاهية تبديلها. افتتاح محله جاء خبراً مفرحاً للأهالي منذ ست سنوات، قبلها كانوا يرسلون أجهزتهم إلى مناطق بعيدة لإصلاحها، وفي هذه البقعة لا يوجد وسيلة أخرى للاتصال بالحياة سوى من خلال الهواتف المحمولة ما زاد الضغط على أبي عبد الله.

“لم نكن ننام، كنا نعمل لساعات طويلة ودائماً ما كنا نخلف في مواعيد التسليم لضغط العمل وصعوبته، جميع قطع التبديل تأتي من مناطق النظام، أحياناً نضطر لانتظارها شهراً كاملاً وفي أفضل الأحوال لأسبوع على الأقل”.

إسكافي الركبان

ثلاثون سنتيمتراً، أقل من ذلك بكثير، أحياناً خمس سنتيمترات، أحياناً لا مسافة تفصل بين قدمي ساكن المخيم ورماله. هي طبقات أيضاً يتمايز فيها السكان بين ميسور ومتوسط الحال، والأغلب دون القدرة على شراء حذاء جديد يرتديه شهراً بعد شهر لتصبح سماكة الخيط والرتق أكبر من سماكة الحذاء ذاته.

الفتق أوسع من قدرة الإسكافي على رتقه يشبه حياة “أبو بكر الشامي الفلسطيني” نفسها، لقب مركّب للإسكافي القادم من مخيم اليرموك إلى مخيم الركبان، من فلسطين إلى دمشق إلى الحدود الأردنية-السورية.

ثمة فتقٌ آخر في حياة الإسكافي لا يمكن إصلاحه. فقد الرجل زوجته وطفليه محمد (ست سنوات) وعمر (أربع سنوات) بقصف على مخيم اليرموك عام 2014. قادته طريقه إلى الصحراء وحيداً، لم يتبق من الذاكرة غير صورهم على هاتفه المحمول ومقطع فيديو مسجل في ساعة موتهم، يظهر فيه بكاء رجل لم يتجاوز الخامسة والثلاثين من العمر، كان يطلب عدالةً من نوع آخر، أن يموت معهم، أن يموت هو ويعيشون هم، قبل أن يعود إلى إيمانه.

هو ليس إسكافياً في الأصل، كان يملك دكاناً للسمانة، بدأ التعلم من حذائه كيف يخيط دون ماكينة أحذية السكان في المخيم. وبما أنه لا يملك بيتاً عاش في دكانه الذي قدمه له أحدهم دون أجرة، يفتح باب المحل/ البيت من الصباح وحتى ساعات متأخرة من الليل، في الصيف يمتلئ المكان بالغبار، وإذا مرّ المطر يوكف عليه من جوانبه كافة.

كل ما يملكه أبو بكر هو كرسي حديدي وخيوط من القطن ومخرز ومسامير وشاكوش وإبريق شاي وفراش، يخيط بها ما يأتيه من أحذية، بأجرة أو بدونها، بالدين أو نقداً، لا توجد تسعيرة واضحة، ولا تشمّ في المكان حتى رائحة لاصق الشعلة.

“هناك أحذية لا يدخل أصحابها إلى المحل، مكانها مكبات القمامة بعد الانتهاء منها، أيضاً هناك أحذية عسكرية طويلة لا أملك عدة لإصلاحها، قاسية جداً على المخرز الذي أخيط به” يقول.

باستثناء ذلك لا يملك كثر شراء حذاء أو حتى “شحّاط” بلاستيكي، هناك أطفال حفاة، آخرون يحملون أحذيتهم الممزقة بأيديهم يزورون أبو بكر مرات عديدة في السنة، حذاء واحد مفتوح من الأمام يصلح للصيف والشتاء، الحر والبرد، وحذاء آخر لم يبق فيه مغزّ إبرة، بغرز طويلة وأخرى قصيرة يحاول أبو بكر التعامل معه. الناس لا يستطيعون شراء أحذية جديدة، ويعيش الحذاء مع صاحبه أزيد من عامين في هذه الصحراء بين الرمل وحجار الصوان.

نصف دولار متوسط دخل الإسكافي يوميأ، لا تكفيه لسد رمقه، يستيقظ باكراً ليعمل في العتالة وتنزيل البضائع من السيارات، يشتري بأجرته خيوطاً ومسامير، يعود إلى المحل، يخيط الأحذية ويقضي بقية وقته بشرب الشاي.

هؤلاء يمكن النظر إليهم كدورة من الحياة في مخيم الركبان، حيث لا يوجد شيء يمكن فعله. يمكن أن نضيف لها ثلاثة محلات للحدادة، بضع دكاكين للقصابة والمواد التموينية، مربّي أغنام، زارعي مساكب خضار، ممرضين في مستوصفين حالهما يصعب على الكافر، محلات ألبسة، صيادون، جامعو كمأة يموتون بالألغام المتوزعة حول المكان، ناقلوا مياه على طنابر، وأربعة شبان وشابات من المخيم يحاولون أن يكونوا صحفيين وينقلوا ما يجري. هي معجزة وتلك أرزاق.

*كتبت هذه المادة بالتعاون مع صحفيين وصحفيات من داخل المخيم (محمد العمر، فاطمة الأسعد، مريم الفيصل)