تمنح لفظة اللعب سيلاً من الخيارات لساكني بيروت، في حين لا تشير كلمة “ملاهي” إلا باتجاه واحد، إلى تلك المدينة قرب المنارة قبيل قهوة الروضة وإلى يسار الحمام العسكري على الكورنيش البحري. لم تبارح مكانها هذا منذ أن شُيّدت منتصف الستينيات، محدثةً ثورة في عالم الترفيه آنذاك. ظلت مدينة الملاهي الأولى والوحيدة ضمن مساحة العاصمة الإداريّة، ولطالما ظهرت أنوارها المتعددة متوهجة وقوية تختلط مع صراخ الكبار والصغار من بعيد، بينما تحملهم عجلتها الشهيرة إلى أعلى نقطة قبل أن تهبط بهم بسرعة من جديد.

الجديد اليوم هو العتمة التي تقودك إليها من نهاية شارع كاراكاس المؤدّي إلى الكورنيش البحري. تتدحرج عليه كما لو أن هناك من يدفعك من الخلف. تواصل النزول عميقاً في المدينة، لا خيار أمامك إلا النزول أساساً، فالمنحدر القويّ المؤدّي إلى البحر يقول لك ذلك.

هذا مساء عادي من مساءات تشرين الأوّل (أكتوبر) في بيروت، حيث يحلّ الليل باكراً. ستظلّ تحاول إيجاد تبرير للعتمة المبكرة باحتساب الأشهر، أي تبرير آخر غير الأزمة. إشارات السير مطفأة ولمبات الشوارع كذلك، لا داعي للبحث عن واجهات مشعشعة للمحلات، فالإنارة تأتي مكبوتة من نوافذ الأبنية البعيدة، ومن جهاز الهاتف الذي سيسهّل الهبوط دون عثرات.

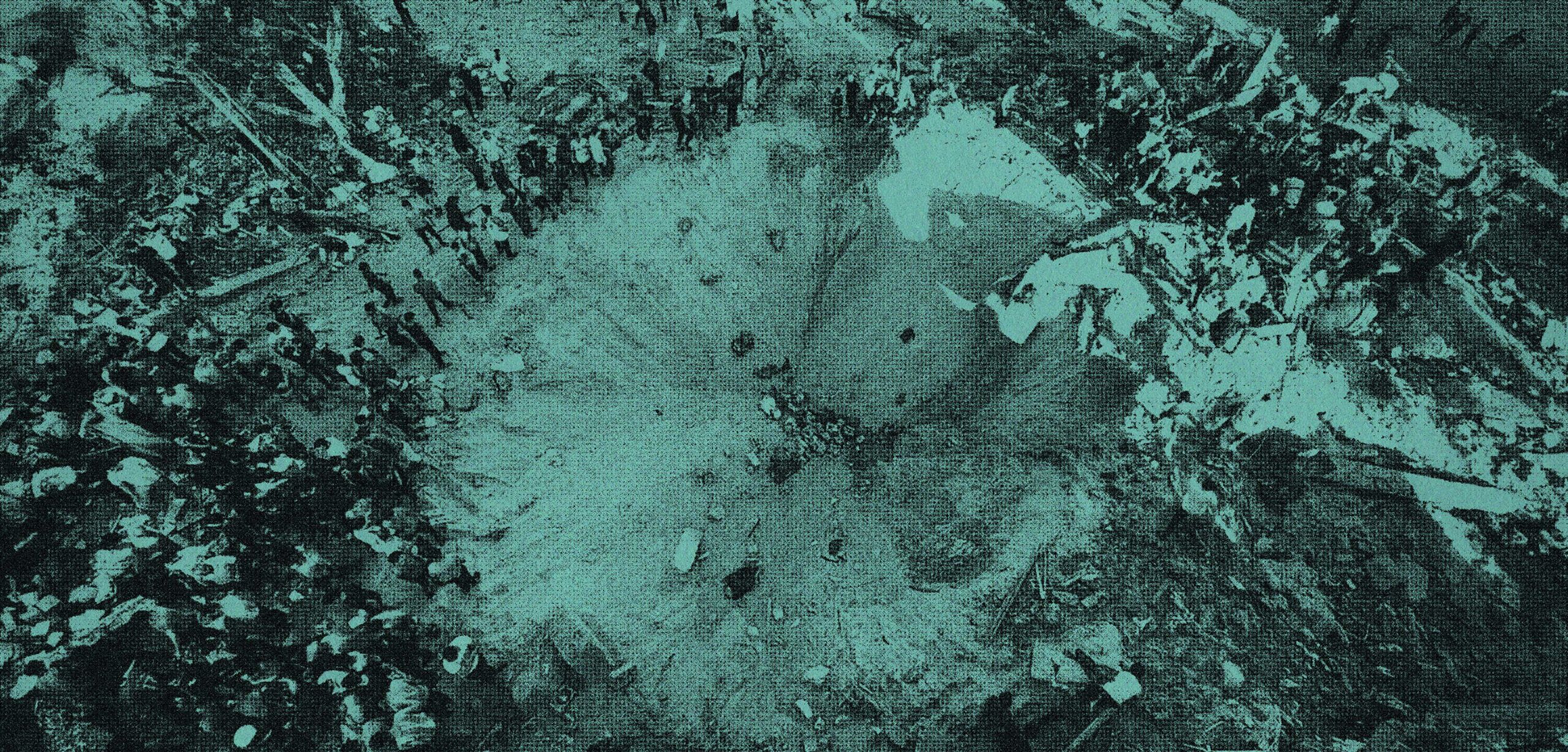

تخال أن البحر سيصطادك ما إن يظهر بريقه أمامك، ثم ترى الهياكل الحديدية لـ مدينة الملاهي. لا بأس بالدخول، تجتاز البوابّة، ومعها الفسحة الأماميّة التي تحوّلت إلى موقف للسيّارات. تبحث عن أي حركة فلا تجدها إلا في ضوء يشعّ وينطفئ أوتوماتيكياً في إحدى زواياها. حركة واحدة أخيراً. جثّة “الملاهي” تزفر أنفاسها الأخيرة على شكل ضوء هستيري. ليس هناك من جديد في عتمة بيروت وشوارعها الرئيسية منذ أشهر، إلا أن الظلام في مدينة الألعاب يبدو طازجاً وساخناً كأنما تبخّر منه النور للتّو. مدينة الملاهي مستعدّة لدى انطفائها وخلوّها لإثارة كلّ أنواع الرعب. في أسوأ أيام بيروت ظلّ دولابها الكبير يدور ببطء لا يبرّره سوى صوت الموتور المتهالك الذي يطرق برؤوس الجالسين في سلالهم قبل أن يرفعهم بثقل، ويمنحهم إطلالة على البحر.

اللعب أيضًا يحتاج إلى مازوت

خلال شهر آب (أغسطس)، أعلنت مدينة ملاهي بيروت على صفحتها على فيسبوك أنها أعادت فتح أبوابها للزوّار مجدّداً، بعد فترة انقضاء الحجر المنزلي، وبالتزامن مع عيد الأضحى. ولكي يكتمل الإعلان، بشّرت الزائرين بأن أسعار التذاكر لا تزال بسعر الـ 1500 ليرة للدولار الأميركي (حالياً، يفوق سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء الـ 20 ألف ليرة لبنانية)، مشيرة إلى أن خزّاناتها ممتلئة بمادّة المازوت في وقت يشهد لبنان أزمة محروقات حادّة. كانت هذه المحاولة الأخيرة لإعادة إحياء الماكينات الحديديّة مجدّداً.

لكن الأمر اختلف قبل أيام عندما قابلنا صاحبها نور الدين الرفاعي، الذي كان يجلس في متجره بجوار مدينة الألعاب. قال يائساً، “أيّا ملاهي وأيّا ألعاب؟!”، كأنها مدينة غيره. لم يكن لديه أية رغبة للحديث عن أزمة المحروقات المستعصية، بينما كان ينظر بثقل إلى الألعاب خلفه كجيف حديدية. صحيح أن باب المدينة مفتوح لكنها فعليًا مغلقة، فليس من المنطقي تشغيلها إذا كانت كلفة تدوير الألعاب ومصروفات الوقود والكهرباء أكبر بكثير من العائد الذي يأتي منها.

تمحو العاصمة اللبنانيّة أكثر مما ترسم، حتى في أشدّ أيّامها هدوءاً. وستلفظ سريعاً مساحاتها العامّة ما إن يلوح في الأفق أوّل مشروع استثماري خاصّ

تمتدّ مساحة مدينة ملاهي المنارة في زاوية ضيّقة، رغم أنها، من خارجها، تعطي انطباعًا بأنها أكثر اتساعًا، ربمّا بسبب بعض ألعابها المرتفعة المخصّصة للمراهقين والأكبر سناً. أبرزها لعبة العروس بفستانها الدائري، ثمّ دولابها الكبير الذي شيّد فيها بداية الثمانينيات، بالإضافة إلى مطعم وألعاب للأطفال وبعض الماكينات القديمة والتي لم تلحق بالتطوّر الذي بلغته الألعاب الإلكترونية في المجمّعات التجاريّة الضخمة.

حافظت هذه الفسحة لسنوات على طابعها الشعبي بأسعار بطاقات لم تكن تتجاوز بضعة آلاف ليرة لبنانية. مبلغ كهذا لن يكفي لتحرك لعبة واحدة فيها اليوم، بعدما استنفدت وزارة الطاقة اللبنانية كلّ الحلول لإيجاد أي مخرج لأزمة الكهرباء. أما ارتفاع سعر صفيحة مادّة المازوت ممّا يقارب الـ 14 ألف ليرة لبنانية قبل الأزمة، وصولاً إلى ما يقارب 270 ألف ليرة أخيراً فعطّل نهائياً واحدة من أقدم مساحات اللعب المتبقّية لأطفال بيروت.

لا فسحة للعب الأطفال في بيروت

هذه المساحات بالعموم تكاد تنعدم في المدينة. لا يتعلّق الأمر بالأزمة الإقتصاديّة الحاليّة فقط، ففي وقت تظلّ فيه المدن “متنقّلة ومتحوّلة كما هي كثبان الرمال التي تعبث فيها الرياح، تارة ترسم وتارة تمحو” وفق تعبير الأكاديمي المغربي إدريس مقبول في كتابه “الإنسان والعمران واللسان”، فإن العاصمة اللبنانيّة تمحو أكثر مما ترسم، حتى في أشدّ أيّامها هدوءاً. ستلفظ سريعاً مساحاتها العامّة ما إن يلوح في الأفق أوّل مشروع استثماري خاصّ. وقد قلّص هذا التمدّد العشوائي المتواصل منذ نهاية الحرب سنة 1990، الأمكنة الخضراء إلى أقل من متر مربّع واحد للفرد، أي بما يقلّ بأضعاف عن المساحة الموصى بها للفرد من قبل منظّمة الصحّة العالميّة والتي تبلغ أربعين مترًا مربعًا.

يستطيع الأطفال، إن تركوا وحدهم، أن يجدوا أماكن لعبهم في أيّ زاوية من الشوارع؛ في البؤر المهملة، وفي الزواريب، وفي الفراغ المؤقّت بين هدم مبنى وتشييد آخر. لكن ذلك يظلّ مهرب مَن تضيق بهم غرف بيوتهم، وما أن يجد هؤلاء فرصة للعب في الخارج، يمنحون الأمكنة معانٍ جديدة تتّخذ شكل ألعابهم المؤقّتة وتنتهي مع انتهائها. إنها فرصتهم الأولى لتعلّم أن الزوال هو الحقيقة الأولى في هذه المدينة. وحتى تجربة مثل هذه، فإنها تبقى محفوفة بخطر تدخّلات البالغين.

حجزت مدينة ملاهي بيروت لنفسها حضوراً أشبه بالمعجزة على الواجهة البحريّة، وسط صراعات عدّة بين الاستثمارات وسرقة الأملاك البحريّة العامّة، وصمدت ربما لأنها بالأساس ملكيّة خاصّة لإحدى العائلات البيروتية العريقة..

اللافت أن الخوف من الاستغلال والتحرّش والتهديدات الأخرى، يتصدّر مخاوف العائلات حتى لناحية لعب أطفالهم في الحدائق العامّة، وأماكن اللعب المفتوحة المخصّصة لهم. هذا ما رصدته دراسة “فسحات اللعب في بيروت الإداريّة” (2015) للمهندسة ريهام قوتلي. تتبع الدراسة جغرافية الطفولة في بيروت، وهي تشتمل على مدينة ملاهٍ واحدة في المنارة، وبضع نوادٍ فنيةٍ في أماكن مغلقة، وأخرى رياضيّة، وأنشطة المكتبات العامّة، والألعاب داخل المجمّعات التجاريّة. أما الحدائق العامّة، فتبلغ عشرين حديقة، تسع منها فقط تحتوي على الأراجيح وملاعب الأطفال. على هذه المساحات الضئيلة أن تلبّي حاجات حوالي 550 ألف طفل (حتى 14 عاماً) من بين سكّان بيروت الذين بلغ عددهم سنة 2014 (فترة إجراء الدراسة) 2.179 مليون نسمة.

مع ذلك، يتنازل الأهل بسهولة عن مساحات اللعب العامّة والمفتوحة، رغم مجّانيتها، كما تتوصّل قوتلي في استطلاع أجرته مع حوالي 250 من أمهات وآباء لطلاب من 11 مدرسة مختلفة (تغطي كافّة الطبقات الاجتماعيّة)، إذ يضعونها في قعر خياراتهم. وتكشف نظرة مقرّبة على الإحصاءات أن المساحات العامّة أو المفتوحة في المدينة تستقطب العائلات ذات الطبقات الفقيرة والمتوسّطة، وأن 10% من نسبة العائلات الأكثر فقراً تصطحب أطفالها إلى مدينة الملاهي، فيما 5% فقط من الطبقتين المتوسّطة والثريّة تزورها.

تتسع الهوّة بنسبة لافتة في حالة زيارة الأماكن الخارجية والعامة (منها الحدائق) والتي تصل إلى 22% بالنسبة للطبقات الأكثر فقراً مقابل 10% فقط للعائلات الأكثر ثراءً. هكذا تخضع أماكن اللعب المفتوحة، والعامة إلى قيود أخرى تحدّ من استخدامها الطفولي تفرضها مجدداً مخاوف الأهل من لعب أطفالهم خارج البيت، قيود معنوية تلتحق بالسياسيات والتوجّهات المادّية للاستثمارات الضخمة التي تهدد باختفاء هذه الفضاءات العامة دائمًا.

المساحة الشعبية الأخيرة على الواجهة البحرية

حجزت “مدينة ملاهي بيروت” (هذا هو اسمها الرسمي) لنفسها حضوراً أشبه بالمعجزة على الواجهة البحريّة، وسط صراعات عدّة بين الاستثمارات وسرقة الأملاك البحريّة العامّة، صمدت المدينة، ربما لأنها بالأساس ملكيّة خاصّة لإحدى العائلات البيروتية العريقة، وظلت دائمًا نقطة استقطاب للطبقات الشعبية. مقابل مبلغ ضئيل، كانت تحقّق نوعاً من العدالة الحضرية بمنحها الزوّار إطلالة مرتفعة على البحر عبر دولابها الكبير، متيحة لهم تقاسم المشهد مع أبناء المدينة الأثرياء ممن تطلّ شققهم الفخمة وفنادقهم على البحر.

وباستثناء الكورنيش الذي قد يتحوّل إلى فسحة لعب، تعدّ مدينة الملاهي مساحة الطفولة الوحيدة المطلّة على البحر.

منذ الثلاثينيات، تكرّست الواجهة البحريّة كمنبت للفنادق والملاهي الليلية وغيرها من أماكن إمتاع البالغين، مع افتتاح فندق السان جورج في تلك الفترة كمعلم أساسي لمدينة آخذة في التوسّع. تلته الكباريهات التي كانت تحاكي طقوس الليل الباريسي المقرونة بالملذات الحسيّة المشرقيّة، كما يصف الصحافي الراحل سمير قصير تلك الفترة في تأريخه لليالي المدينة الحمراء ومتعها في كتابه المرجعي “تاريخ بيروت“.

ظلّت الكباريهات لعقود تنبت بلا هوادة على الواجهة البحريّة مثل “الكيت كات” خلال الخمسينيات، مرسّخة صورة بيروت كقبلة للسهيرة. أخذت هذه الصورة بالتنامي خلال الستينيات والسبعينيات، حيث راجت بعدها علب الليل، والملاهي في منطقة عين المريسة والتلال المحيطة بها والتي استقبلت مرقصان شهيران، أحدهما “الفلايينغ كوكوت” بحلبة رقصه التي تعلوها كرة كبيرة برّاقة تجاري أحدث الديكورات العالمية حينها، بينما كانت المدينة مقبلة على الحرب. لعلّ هذه طريقة المدينة في طمأنة أطفالها بأن اللعب الذي تحجبه عنهم في الصغر تعدهم بتحقيقه لاحقاً.

تتسع المدينة صوتياً ولفظياً إلى استخدامات أخرى تبدو النقيض المباشر لقبل العشاق، وتكاد تتنافى مع معنى اللعب الذي يستنفذ فيه اللاعب نفسه وطاقته..

أما نحن، مَن أتينا من الأرياف للدراسة والعمل في بيروت، فلم تقترن طفولتنا بمدينة ملاهي المنارة، بل اختبرناها في مراهقتنا وشبابنا. اختيار مقعد واحد في إحدى ألعابها كان يكفي لكي نحجز مسافة ضائعة لنا بين الطيش وبين ضرورة التنبّه المستجدّ الذي تفرضه المدينة علينا.

يحتفظ لعب البالغين بحنينه إلى تلك الدوخة وغياب التوازن كما يرى روجيه كايوا في كتابه “الإنسان واللعب والألعاب”. يميّز عالم الاجتماع الفرنسي بين أربعة أنماط للعب، أحدها الـ Ilinx الذي يولّد شعوراً بالدوّار. يسعى البالغون إلى هذه المتعة في أعمار متقدّمة مثلما كانوا يسعون إليها في المراجيح الدائريّة في صغرهم. يحقّقونها لاحقاً برقصات الفالس وسباق السيارات التي ستلبي بحثهم عن المتعة أو «التسمّم الإدراكي» وفق وصفه، في إشارة إلى المتع الناتجة عن الذعر الكبير الذي يتعرّض له الجسد والعقل، بما فيه من تشتيت وتدمير لرؤية الواقع. هذه الحاجة التي تنتقل من الطفولة إلى الشباب حقّقتها الثورة الصناعيّة أخيراً من خلال الألعاب الحديدية العملاقة في مدن الملاهي التي تعطي البالغين قبل الأطفال فرصة الصراخ.

لا تملك مدن الألعاب الخطورة التي تملكها ألعاب البالغين، كالقمار مثلاً. تهديدها الحقيقي يكون استثنائياً، ومباغتاً، وعادة ما يقترن بعطل مفاجئ للعبة ما، ولو أن المتعة الناتجة عن بعض الألعاب تأتي غالباً من الخطورة والخوف من السقوط الذي يعيشه اللاعبون.

ينضمّ الصراخ إلى الإشارات والرموز الأخرى التي تتشكّل منها التضاريس الماديّة لمدينة الملاهي واستخداماتها المباشرة. نحن نتكلّم مدننا، يقول رولان بارت، في إشارة إلى البعد التلفظي الذي يعني بالدرجة الأولى الذات في خروجها وانكشافها من خلال التواصل في الفضاء العام. الصراخ هو لغة مدينة الملاهي التي يصعب فصلها عن مفردات بيروت الأخرى. غالباً ما يبدو هذا الصراخ مفردة مكتومة ابتلعها السكان في وجه قلقهم اليومي، لكنها هنا تلقى ما يبرّرها حيث لن يسأل أحد عن سببها أو يتذمّر من ارتفاعها.

ملاهي تطل على البحر والسيارات المفخخة

يتناقل الناس قصصاً مختلفة عن مدينة الملاهي، أبرزها قصّة الدولاب الكبير الذي طيّرته عاصفة رملية في التسعينيات. الحكاية نفسها أشبه بأسطورةٍ لا ينفيها ولا يثبتها أحد لكنها لم تؤثّر على راكبي هذا الدولاب أو تقلّل من أعدادهم. أخبرنا بهذا أبو عماد الذي يجلس يوميّاً، تقريباً، في قهوة الروضة المطلّة على البحر، خلف مدينة الملاهي. روّادها هم أنفسهم منذ سنوات، ومعظمهم من المسنين، من الذين يبدؤون نهاراتهم وينهونها فيها.

يتذكّر الرجل فترة رواج مدينة الملاهي في الثمانينيات مثلاً. بين المعارك، كان العشّاق اليافعين يختمون كزدورتهم على كورنيش المنارة في أحد سلال دولابها الكبير هرباً من أعين معارفهم. تتسع المدينة صوتياً ولفظياً إلى استخدامات أخرى تبدو النقيض المباشر لقبل العشاق، وتكاد تتنافى مع معنى اللعب الذي يستنفذ فيه اللاعب نفسه وطاقته، خصوصاً خلال الأمسيات الرمضانية حيث تصدح من بين جدران مدينة الملاهي الموالد الدينية بأصوات الفرق المحليّة.

في صورة التقطها المصوّر الفرنسي جوزيه نيكولا الصورة سنة 1982، ثمة مبنى بنوافذ مهشّمة يجلس أمامه مقاتل فلسطيني مع مدفعه في إطلالة استراتيجية على البحر. هناك في عمق الصورة نلمح دولاب مدينة الملاهي الكبير الذي لم يكن قد مضى على بنائه عامين. تجتمع في اللقطة عناصر عدّة؛ البحر والحرب ومدينة الملاهي. ولعلّ المصوّر تقصّد تظهير هذا التناقض بين الدولاب المرتفع بلا جلبة، وبين المدفع. تأخذنا هذه اللقطة إلى صورة أخرى لنيكولا في بيروت، يظهَر فيها ثلاثة أطفال في العام نفسه بينما يقفون على سيارة ويلوّحون بأسلحة الكلاشينكوف بالتزامن مع خروج عناصر منظّمة التحرير من لبنان.

يمتصّ اللعب اللاعب بالكامل، يغرقه في دوّامة مستقلّة عن الحياة قائمة على المبالغة والوهم. هذه إحدى الشروط الأولى التي وضعها الأنثروبولوجي الهولندي جون هويزينغا في نظريته عن اللعب سنة 1938. هذا اللعب يبدو مكتملاً بجانبيه العسكري والطفولي في صورتي نيكولا: يصبح اللعب العسكري في الصورتين حتميّة الطفولة، واللعب الطفولي جذر للعب العسكري.

غير أن مساحة اللقاء هذه جاهزة لأن تتطوّر وتظهر دائماً في بيروت، تلوح في كلّ الأوقات والأمكنة منها مدينة الملاهي التي يتقلّص طابعها الطفولي أمام الأحداث السياسيّة والأمنيّة. قبيل الانتخابات النيابية سنة 2018، تحوّل دولابها إلى منصّة إعلانية سياسية بموقعه الاستراتيجي الذي يربط كورنيش عين المريسة بالكورنيش المطلّ على صخرة الروشة. إذ علّقت على كلّ قضبانها بشكل مثلث ومتكرر صور لرئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري وابنه سعد الحريري في دعم واضح من قبل أصحابها لكتلة المستقبل.

يظهر هذا التناقض في مدينة الملاهي مجدّداً في حادثة أشدّ عنفاً في تاريخ المدينة تعود إلى سنة 2007، حين رُكنت سيّارة مفخّخة في شارعها الخلفي. استهدفت السيارة عضو كتلة المستقبل النائب وليد عيدو الذي قضى فوراً مع أربعة مواطنين. لا يمكن لأحدنا منع نفسه من التفكير بركاب الدولاب الذين أتيح لهم لحظتها رؤية الحادثة المأسويّة من الأعلى. كيف بدا صراخهم حينها؟ كيف لحنجرة الخائف من الموت أن تميّز صرختها عن حنجرة اللاعب المتحمّس؟

تربية أطفال بيروت على الضجر

بعكس أماكن اللهو الخارجيّة، في البيت يتعلم الأطفال الضجر، إنه الفضاء المتاح أمام الأطفال الآن، خصوصاً مع الوباء من جهة وارتفاع الأسعار الذي يبدّد خيارات الخروج من المنزل. في “جماليات المكان“، يصف غاستون باشلار البيت وفائدته الأساسية، بأنه يحمي أحلام اليقظة والحالم ويحفظ ذكرياته، ولهذا يثمّن لحظات ضجر الطفل ووحدته في البيت، بوصفها مساحة لأحلام يقظته، ولكي يتعلّم مبكراً الجدل بين اللعب الممتع والضجر الخالص الذي لا سبب له.

قد يصلح هذا في ظروف طبيعية، في بيت طبيعي، وفي خارج طبيعي أيضاً. لكن ضجر الأطفال في بيروت اليوم يخوض المعركة وحده، خصوصاً أن غياب الكهرباء يهدّد مساحتهم الفرديّة في اللعب على شاشات هواتفهم وألعابهم الإلكترونية مع انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من عشرين ساعة في اليوم.

تتضخّم هذه المعادلة لتلتهم المدينة بأكملها. يمتدّ غياب الحدود بين الضجر واللهو لدى الأطفال إلى غياب الحدود بين مدينة الملاهي نفسها ومحيطها الأوسع. فهذه الفسحة المصنوعة من الأضواء والحركة والصراخ، استحالت رعباً صامتًا، بُعداً جديداً لعطالة بيروت وركودها المعتم.

بخلوّها المستجدّ، تركن مدينة ملاهي المنارة إلى وضعيّة النصب الصامت. من الآن فصاعداً، ستنحصر العلاقة مع الدولاب المرتفع بالنظر والرؤية. إنه نصب لممارسة شديدة الخفّة يتقاطع كسلها مع الطابع الاستهلاكي للمدينة. نصب آخر يتمسّك بأيديولوجية اللعب، منصهراً مع أنصاب المدينة الأخرى.