كان يوم الأربعاء 26 آذار (مارس) 2025 حين صعدت الباص الذي سيقلّني إلى منزل العائلة في منطقة الدريكيش الساحليّة. كان قد مضى عشرون يوماً على المجازر التي ارتكبتها فصائل مسلّحة – منها ما هو مدني ومنها ما ينتمي لقوّات الأمن العام أو الجيش في الحكومة السوريّة الجديدة – بحق أفراد وعائلات في قُرى الساحل السوري، غالبيتهم العظمى من الطائفة العلوية.

صعد آخر الركّاب إلى الباص، أول الطريق الدولي الخارج من دمشق. ترّجل السائق “عزّام” (41 سنة) من خلف المقود وسار من أمام الباص حتى وصل باب المسافرين، ارتقى الدرجات الثلاث، وقف في مكانه ينظر إلينا .. أخذ نفساً متوتراً لا يكفي لتشويش الراحة والطمأنينة التي تعطيها ملامح وجهه البشوش، وخاطبنا بلهجته “الدركشليّة”..

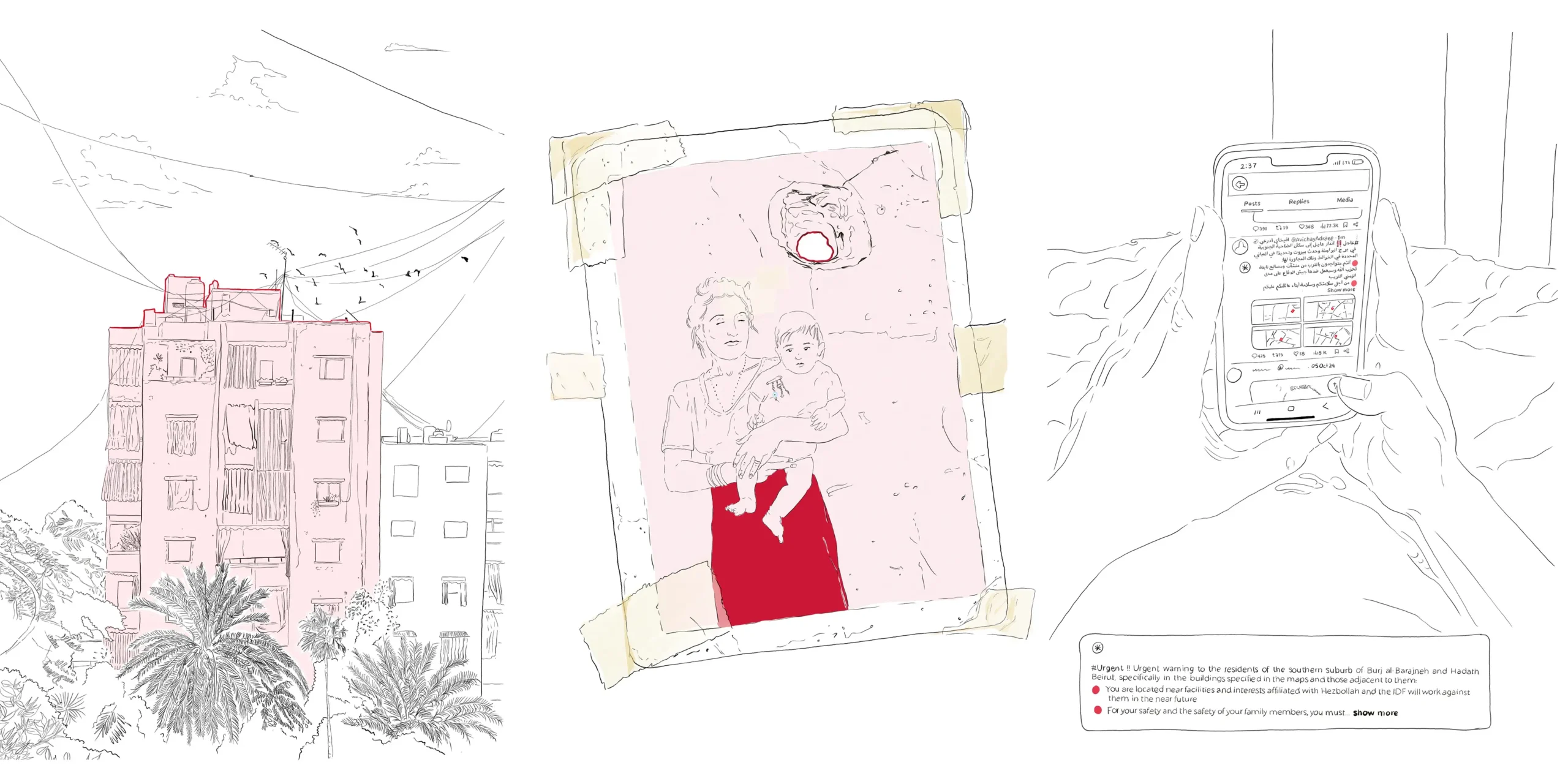

“يا جماعة .. نحن أخوة .. عائلة واحدة، ولذا سأكون معكم صريحاً، وسأتحدّث على بساط أحمدي، لا لأثير خوفكم، وإنما لتكونوا على بيّنة ودراية بما قد نُصادفه في الطريق، ولكن بالعموم .. أريدكم أن تطمئنوا بأنّ كلّ شيء سيكون بخير… أولاً .. كل من لديه في هاتفه، صورة لعسكري أو يظهر فيها أي عتاد ورداء عسكري فليمحها فوراً، بالإضافة لأي صورة أو محادثة فيها شيء لا ينال رضى أولاد الحرام، قد يُفتّشون الهواتف، وإن اشتبهوا بأحد في أن يكون من فلول النظام، فسنقع جميعنا في ورطة.. وأمّا النقطة الثانية ..”

يصمت ثانيتين، ويصبح وجهه بارداً حزيناً، لكنّه لا يكّف عن محاولته بأن يظلّ ثابتاً مُطَمئناً ويكمل حديثه: ” لم أنقطع عن الخط، منذ أن وقعت المجازر، إلا يومين أو ثلاثة، وكل الرحلات التي أجريتها خلال ذلك، مرّت سليمةً بفضل رب العالمين، لم أتعرّض لأي نوعٍ من المضايقة أو الخطر، لكن حدث وتم إيقافنا مرّتين، من قبل عناصر من الأمن العام.. ولن أُخفي عليكم .. ضُربت ورُفست .. شتموني وشتموا عائلتي، والطائفة ..“

بهدوء .. يكمّ فمه بكفّه، قد تشعر أنّه بذلك يُخفي غصّةً في صدره، لكنّه يُزيل يده، وفي عينيه شجاعةٌ عاقلة تطغى على خوفه وانكساره ويُتابع: “لم أقم بأيّ رد فعلٍ .. وأنا أستطيع ذلك.. لا أخافهم، لكنّي تركتهم يُفرغون غلّهم .. دقيقتان وتمرّان، لا تستحق حدوث مذبحة من أجل شتائمٍ من جاهل.. على أي حال قد تصير اليوم، وقد لا تصير .. لكن وإن صارت، فعلى كل من يشعر أنّه لن يحتمل ذلك أو يقبله، ويريد أن يكون بطلاً، فليتفضّل مشكوراً ويترّجل من الباص، لا داعي أن يُسبّب الأذى للبقيّة”.

“اتّكل على الله وقول يارب” .. قُلتها وأغلب الرّكاّب، وانطلقت أدعية وتطمينات من هنا وهناك، حتى أنّ أحدهم رمى نكتةً سمجة لكنّها استطاعت إضحاك الجميع، الذين عادوا لأحاديثهم الجانبية أو إلى هواتفهم النقّالة.

من مقعدي تمكنّت من ملاحظة اثنين يُعيدون التدقيق في محتويات هاتفيهما، وأمامي على صف المقاعد المقابل لمقعدي، تجلس امرأة خمسينية، تضمّ يديها فوق حضنها، وتمسك بهما قبّعة شتوية، واظبت على ارتدائها كلّما اقتربنا من أحد حواجز الأمن العام، وتنزعها بعد اجتيازهم، علماً أن ثلاثةً من النساء كُنّ يرتدين الحجاب، وهنّ لا يفعلن ذلك عادةً، وبقين متحجبّات حتى صرنا في محيط مدينة صافيتا التابعة لمحافظة طرطوس الساحلية.

حتى تهدأ الأوضاع

من الصعب معرفة العدد النهائي لضحايا عمليات الانتقام الطائفي التي جرت في مناطق الساحل، ولا نستطيع القول بأنها انتهت تماماً، ولكن وفقاً لـ “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” فقد تم توثيق مقتل 1169 مدنياً بين السادس من آذار (مارس) والأول من نيسان (أبريل) 2025، بالإضافة لمقتل 218 من أفراد الأمن العام.

قبل وصولنا المحطة النهائية، انتقلت للجلوس إلى جانب السائق “عزّام” وتحدثنا قليلاً.. أخبرني أنه منذ أن بدأت الجرائم في الساحل، أرسل والدته وزوجته وأطفاله الثلاثة إلى لبنان حيث يُقيم أحد إخوته، وأنهم حتى اليوم يصرّون عليه أن ينقطع عن العمل حتى تهدأ الأوضاع، ولكنّه لا يستطيع ذلك..

“ما فيني خيي ما فيي، ما بقدر اقعد بدون شغل.. إلي عالخط 15 سنة ما فيني ما اطلع من البيت كل يوم وسوق، وهي لقمتنا يا عمي .. بّلشت أنا وخيي بسيرفيس (حافلة صغيرة) وهلق الحمدلله عنّا باصين عالخط، وفي ناس معتمدة علينا، ومتلنا متلن، مو صح نوقف، والحياة بدها تمشي، بس فراق الولاد تقيل ولله.. المهم إنن هلّا بأمان ومرتاحين ومبسوطين. مبارح حكيت معن قلّي آدم (ابنه ذو الـ 7 سنوات): بابا مبارح رحنا عالسينما، وبعدا أكلنا همبرغر”. ضحك وقال “ولله اشتقتلن“.

دريكيش منطقة إدارية في محافظة طرطوس، يتبع لها نواحي دوير رسلان، وحمّين، وجنينة رسلان، وتنتشر قُراها المائة وعشرة على مساحة 180 كم مربع من سفوح الجبال الغربية للمحافظة، وتبعد مسافة 38 كم عن مركز مدينة طرطوس، على ارتفاع يتراوح بين 440 و500 م.

كحال معظم مناطق الساحل السوري، ينتمي معظم أبناء المنطقة للطائفة العلوية، باستثناء قريتين تتواجد فيهما عائلات مسيحية، وتضمّ المنطقة اليوم عدداً من العائلات الحلبية، التي استقرّت فيها منذ سنين بعد أن تهجّرت من بيوتها وقت الحرب.

سميّت دريكيش باسمها، اشتقاقاً من الآرامية، ويعني “المحطة الصغيرة”، ويأتي ذلك من اعتمادها في التاريخ القديم، كمحطة استراحة في منتصف المسافة بين مملكة أرواد الفينيقية ومعبدها في “حصن سليمان” الواقع في شرق المنطقة. ويشهد “برج تخلة” على حضور الصليبيين إليها منذ عام 1099، إلى أن استعادها الظاهر بيبرس منهم عام 1188.

وفي العهد العثماني، تناوبت الدريكيش مع منطقة صافيتا كمقرين لإدارة جنوب الساحل السوري وتبعت المنطقتان للواء طرابلس الشام التابع لولاية بيروت، وفي المرحلة الأخيرة من انتهاء الحكم العثماني وخلال الاحتلال الفرنسي ومرحلة الاستقلال، كان لعددٍ من زعاماتها ومثقّفيها دورٌ أساسي في تشكيل الوعي السياسي لأبناء الطائفة العلوية في قطّاع الساحل كمكوّن رئيسي وأصيل في الوطن السوري.

وصلت إلى منزل العائلة الكائن عند المدخل الشرقي لدريكيش، حوالي الساعة الثانية ظهراً، وقد مرّت رحلتنا بأمان، تخللها توقفٌ واحد عند أحد الحواجز التابعة للأمن العام، واقتصر الأمر على تفحّصٍ للهويات، وتفحّصٍ للرّكاب بنظرات عينين لا يظهر سواها من الوجه الملثّم لرجل الأمن.

استحممت وتناولت الغداء، وما أن جلسنا وعائلتي وصببنا أول كأسٍ من المتة، حتى بدؤوا يقصّون عليّ يوميات ومذكّرات ثلاثة أيام صار الناس يعرفونها بـ “أيام المجزرة”.

اليوم الأول.. 6 آذار (مارس)

“بدأت تصلنا الأخبار بحدود الخامسة عصراً، وفي الساعات الأولى كانت الحالة مقتصرة على الترّقب والقلق على الناس في مدينتَي جبلة والقرداحة (في محافظة اللاذقية شمال الساحل)، وأنا شخصياً كنت قلقة على صديقتي فرح التي تُقيم هناك في المدينة ، كنت أكلّمها أكثر من عشر مرات في الساعة، وهو ما استمر لأربع أيامٍ متتالية.

في المساء، ومع توّسع رقعة الأحداث، ومع إدراكنا أن ما بدأ كانتهاك أو كخروج عن السيطرة خلال عملية ملاحقة فلول نظام الأسد، بدأ يتحوّل لمجزرة على أساس انتقامي وطائفي، ومع وصول الأخبار من أرياف جبلة والقرداحة، بكل ما فيها من عنفٍ ووحشية ورعب .. كانوا يقتلون الجميع بغض النظر عن أعمارهم وجنسهم، قُرى بأكملها هجرها أهلها، وهناك منهم من هرب إلى الغابات والبساتين والكهوف، لم أستطع أبداً تخيّل ما يمرّون به.

بدأنا نسمع أصوات إطلاق نار متفرّق هنا، أصوات قريبة وبعيدة، كانت تزداد تدريجياً، وبدأ الخوف يأكلنا تدريجياً حتى تحوّلنا لكتلٍ من الخوف، وجميعنا في المنزل وفي دريكيش كلّها، لا أحد يعلم ما الذي يجري بالضبط، ونقول لأنفسنا، صار المجرمون هنا، وسنموت كلنا “.

بدأت بُشرى بالحديث.. وبُشرى، أختي الصغيرة (24 سنة) طالبة جامعية ومستقلّة مادياً، تُقيم في منزل العائلة بعد عدّة محاولات للاستقلال في بلدٍ لا يجعل هذا الأمر هيّناً أبداً، وكانت في الأيام الأخيرة – وما زالت – تخطط للسفر إلى أربيل حيث تقيم أختي الأكبر سلمى (30 سنة) منذ أربع سنوات. والأخيرة لا تأتي إلى سوريا، إلا مرّةً في السنة، ما يجعلها ويجعلنا متلّهفين لقدومها لنقضي الوقت سوياً، في المنزل وفي نزهاتٍ عدّة، نكسر فيها إحساسها الدائم بالوحدة والضغط في الغربة بعيداً عن العائلة.

تابعت سلمى تقول: “وأنا وقتها، كنت لا أكّف عن تكرار سؤالي لنفسي .. أحقاً أتيت لأشهد مقتل عائلتي أمامي،هل ألعن ساعة قدومي، أم أمتّن لها، لسماحها لي بأن أكون مع أهلك في لحظاتٍ كهذه، وأموت معهم ربما، ألن يكون أفضل من موتي هناك وحيدةً من ضغط الخوف والقلق والعجز؟.. لم يتوقف صوت الرصاص إلا بعد منتصف الليل، وصار الجو ساكناً بشكلٍ مخيف أكثر، ولم ننم حتى مطلع الضوء، ولساعاتٍ قليلة“.

اليوم الثاني.. 7 آذار (مارس)

“بعد مرور يوم على الأنباء المرعبة زاد الخوف من وصول المجازر لمنطقتي بانياس والقدموس وريفهما (شمال محافظة طرطوس وجنوب اللاذقية)، وبتنا على قناعةٍ تامة، بأن دورنا قادم“.

يتابع أبي ..

“علمنا أن أصوات البارحة، كانت بسبب هجوم عددٍ من شباب ورجال دريكيش، على مديرية المنطقة التي يستقّر فيها عناصر الأمن العام وقيادتهم، ولم يكن عددهم يومها يتجاوز 25 عنصراً.. قالوا إن قنابل ومدافع آر بي جي رُميت لفتح الباب الحديدي السميك للبناء، وكانت النية عند البعض قتلهم كضربة استبقاية، وعند البعض الآخر كانت النيّة أسرَهم ليكونوا وسيلةً للتفاوض في حال حدث شيءٌ هنا..

الحمدلله لم يُقتل أحد منهم بسبب تدخل الوجهاء وبعض العاقلين، باستثناء أحد قادة الأمن العام هنا ويُدعى “أبو الحارث”، إضافةً لعددٍ من عناصره، حين كانوا متمركزين عند مفرق الطريق لناحية جنينة رسلان.. قيل إن العناصر قُتلوا، وخُطف أبو الحارث، ولكن حتى الآن لا أحد يعلم مصيره، وقد درجت في الأيام الأخيرة أقاويلٌ تفيد، بأن عشيرته ينوون القدوم للبحث عنه أو الأخذ بثأره، لكن حتى اليوم، يبدو أنها مجرّد إشاعات“.

الإشاعات والأقاويل .. إن أضفتها لوقائع لا تكفّ عن التكاثر في كل دقيقة مع غزارةٍ ثقيلة في ما تنقله من وحشيةٍ وعنف، فإنها تصبح سهلة التصديق وأقرب لتصوير الحالة الحقيقية من الخوف. أمرٌ لا يزال الآن بعد عشرين يوماً من الواقعة منتشراً بين أوساط الناس في الساحل بشكل عام، وهنا على وجه الخصوص.. فإضافةً للخوف من ثأر عشيرة “أبو الحارث”، ما زال بعض الناس في المنطقة يرددون أن الفصائل العسكرية ستفعل كما فعلت في قرى المجزرة، دخلت إليهم مُطمئِنَة وأعطتهم الأمان، ثم سارعت إلى قتلهم.

ومن الإشاعات المتناقلة مثلاً أنّ سكان دريكيش لم يتعرضوا للقتل إلى اليوم بسبب تدخل رجل الأعمال نزار الأسعد الذي تنحدر عائلته من إحدى قُرى المنطقة. تكثر الأحاديث التي لا يمكن معرفة مصدرها ولا صحتها عن علاقة صداقة تجمع الأسعد مع حسين الشرع والد أحمد الشرع، جعلته يطلب من ولده أن يحرص على سلامة المنطقة وناسها. والبعض يزعم أن الأسعد عرض الأموال على العناصر التي تريد إثارة الفوضى والعنف من أجل السرقة، وهؤلاء موجودون، كنسخة جديدة عن شبّيحة نظام الأسد ومعفّشيه.

صحيحٌ أن أحداً لم يُقتل من المدنيين هنا، لكن وقعت مداهمات للبيوت في عدد من القرى، ضُرب رجالها وشُتمت أعراضهم وطائفتهم وسُرقت بعض ممتلكاتهم، وتعرّض بعض الشباب – ممن كانوا قد أجروا “تسوية وضع” مع الحكومة الجديدة، بعد أن كانوا جنوداً وعناصراً في الجيش والشرطة والأمن – للمضايقات والشتائم والضرب.

بعض هؤلاء، كانوا ربما من بقايا النّظام الذين باتوا يعرفون بـ “الفلول” حتى أنّ عدداً من المتهجّمين على مبنى مديرية المنطقة، إضافةً لكل من هاجم حاجزاً للأمن العام، (وهو ما حصل قبل وقوع المجازر، مرّاتٍ عدّة وبشكل متقطّع، كتخويف وحركشة بدون قتل) يمكن اعتبارهم فلولاً. ويقول الناس إن غالبيتهم ليسوا من دريكيش، والبعض يقول إن هناك اتصالاً بينهم وبين مقداد فتيحة، الضابط السابق في جيش بشار الأسد ومؤسس “لواء درع الساحل”، والذي ترددت شائعات عن تواجده في اليوم الثاني للمجازر، في إحدى قرى جنينة رسلان.

على أيّ حال، تم اعتقال وتسليم عدد من “الفلول”، كما سلّم عدد من المدنيين سلاحهم الذي احتفظوا به لحماية عائلاتهم وأرزاقهم. أما من لم يفعل، فغالباً يُخفي سلاحه في مكانٍ ما نتيجة لانعدام الثقة بأي جهة يمكن أن توفر الحماية له. وقد تعزز هذا الشعور بعد حادثة وادي الذهب (ذات الغالبية العلوية) في مدينة حمص، حين نزعت قوى الأمن العام سلاح السكان عقب سقوط النظام، لتتعرض المنطقة بعد ساعات فقط لهجوم شنه مسلحون مدنيون بدوافع انتقامية وطائفية، تخللته عمليات ضرب وسرقة وإذلال للسكان، دون أي تدخل يُذكر من قبل الأمن العام. وزادت مجزرة قرية فاحل في ريف حمص، التي وقعت في 23 كانون الثاني (يناير)، من منسوب الخوف، بعدما أودت بحياة 15 شخصاً، بينهم ضباط سابقون ومدنيون.

أخي الصغير يوسف (22 سنة) كان مجنّداً في قوّات الفرقة السابعة جنوب دمشق، كان يخدم في إحدى المساكن العسكرية كحلّاق (مهنته في الحياة المدنية)، وقد هرب من نقطته يوم سقوط الأسد ولم يكن قد مضى على خدمته عامٌ كامل، ونجى في طريق هروبه يومها من عمليات قتلٍ عشوائية للرجال والعساكر تحديداً على طول الطريق الدولي العابر في محافظة حمص. ” كان ساكناً بشدّة، لم ينطق بأي حرف إلا عند الضرورة“ قالت بُشرى عن يوسف، الذي تابع وقال:

“خلال أيام المجزرة كنت موقناً أنّهم ما أن يصلوا إلى هنا، سأموت كما حدث لشبّانٍ من عمري وفي مثل وضعي، لكنّي كنت خائفاً من حدوث ذلك أمام العائلة، وخفت عليهم .. خفت أن يُهينو والدينا، وخفت أن يفعلوا شيئاً لأُختينا.. كنت أجلس بصمت، لا أعرف كيف أُطمئنهم وأحميهم، ولا أستطيع أن أُعبّر عن مشاعري.. أنا .. كنت عاجزاً، ومع ذلك كنت جاهزاً لفعل المستحيل إن تطلّب الأمر“.

أمي التي ظلّت تستمع للحديث بصمتٍ مع عينين دامعتين قليلاً، كانت تُبدي ابتسامة كلّ حين، ربما تقول بها ” الحمدلله مرّت على خير، ولم يصب أحدٌ منّا بأذى“، أمّا دمعها المكبوت، فإنه في المقام الأول علينا، فويلها أنا، البعيد في دمشق والذي تراه مهدداً في حال انتقلت عمليات الانتقام والعنف إلى العاصمة، وويلها من كسرة أبي في قرارة نفسه وهو يعلم أن عمره وصحتّه لن يسمحا له بفعل شيءٍ إن حصل أيّ مكروه، وأخي “الشاب العلوي والعسكري السابق”، وويلها سلمى المغتربة التي أتت لتشعر بشيءٍ من الرّاحة في بيت أهلها، وها هي تواجه كلّ هذا الخوف والموت، وبُشرى التي ازدادت حدّة تشنّجات أعصابها وانفعالاتها عند سماع أصوات الرصاص، وارتفعت أكثر عند وصولها نبأ مقتل صديقٍ لها في بانياس، تبعها انقطاعٌ تام للاتصالات عن صديقتها فرح في جبلة، استمر لليوم الثالث من أحداث المجزرة، فاعتقدت أختي حينها بأن فرح ماتت هي الأخرى.

في المقام الثاني عند أمي، كان شعورها بكل الحزن الذي تشعره الأمّهات وعائلات الضحايا، كاشتراكهنّ بقوّة كلمة “فشرت” الأسطورية، التي وجهتها السيّدة أم أيمن في ريف جبلة، لواحدٍ من المجرمين، حين قال لها بعد أن شتم أولادها الممتدين على الأرض أمامها أجساداً مدماة بلا روح .. “هاد مصيركم، إنتوا غدرتوا فينا“.

” بس عينك وما تشوف يا ابني، حالة بيت خالتك سمر بس وصلوا لعنّا .. شي بقطّع القلب“، بدأت أمي المشاركة في الحديث.

خالتي سمر، متزوجة من سعيد، ولها أربع بنات تترواح أعمارهم بين الـ 11 و 24 (حلا، علا، جنى، وشهد) بالإضافة لعليّ وهو في الخامسة عشر من عمره، يقيمون في قرية مطرو التي تبعد مسافة عشر دقائق بالسيّارة من بيتنا، وقد سبق وأن شهدت قريتهم عدّة عمليات تفتيش بحثاً عن مطلوبين يقومون بترهيب عناصر الحاجز، والقرية لا تبعد كثيراً عن ناحية حمّين (شمال شرق دريكيش)، حيث تمرّكز ما يقارب الـ 300 مسلّح من سكّان دريكيش وقُراها القريبة، بعد أن وصلتهم معلومات تُفيد بأن فصيلاً مسلّحاً أغلب الظن أنّه يتوجه بدافع انتقامي طائفي للمنطقة وأغلبه مقاتلون أجانب، وهو ما حصل حقاً عصر اليوم الثاني من أحداث المجازر، وقد تمكّن الأهالي من صدّه والإبقاء على الطريق مغلقاً حتى وصلت قوّات رسمية من الأمن العام، تواصلت مع وجهاء المنطقة وأكدّت نيتها دخول المنطقة لفرض الحماية والأمان، وأنها لن تعتقل إلا من توّرط بقتل عناصر الأمن في مبنى مديرية المنطقة، وعند حاجز جنينة رسلان.

وهذا ما حصل حقاً .. توقفت القوّات خارج حدود دريكيش، وأرسلت للناس رسالةً مع الوجهاء من كل الأحياء والقُرى، وعن طريق الصفحة الرسمية لـ “مجلس مدينة دريكيش” التي يعتمدها الناس مصدرٍاً موثوقاً لما يخص منطقتهم، للتأكيد على أن دخولهم لن يكون إلا بقصد الحفاظ على السلم الأهلي، ولم يدخلوا إلا بعد مرور ساعات تأكدوا فيها أن الخبر قد وصل للجميع، ومن ثم اجتمعوا مع الأهالي في إحدى ساحات المنطقة، وطلبوا منهم التزام البيوت والثقة والتعاون لإيقاف أي جريمة من أي طرف.

تُكمل أمي حديثها عن ظُهر ذلك اليوم وحالها كحال خالتي، كانتا تُحضّران وجبة الإفطار، في وقتٍ كانت الأمور فيها هادئةً في المنطقة منذ الصباح.. “حتى انتشرت أخبار بانياس والقدموس (شمال طرطوس) مع خبر قدوم تعزيزات لقوّات الأمن العام هنا، وكان الجميع واثقاً أنّ فيهم فصائل متطرّفة سيرتكبون المجازر فينا، أو على الأقل سنشهد معارك شرسة وسيُقتل كثيرون، خاصةً بعد اختفاء أبو الحارث ومقتل عدد من عناصر الأمن العام في اليوم السابق.

بيت خالتك شعروا أن ساعاتٍ قليلة ستمرّ وسيكون المجرمون في قريتهم، فقام زوج خالتك بإيصالهم عندنا، وعاد للبقاء ليحرس البيت وليظلّ مع أخته وأمه التي رفضت الخروج من المنزل وترك بقرتها لوحدها..

جنى البنت الوسطى، ما أن وصلت للباب وخلعت حذاءها حتّى أُغمي عليها، في الوقت الذي ظهر فيه علي حاملاً في يده اليسرى وعاءً فيه فرّوج نيء كانت خالتي ستحضّره على الإفطار، وعند خروجها لمحته في المطبخ وطلبت من ابنها أن يأتي به قائلة: جيبو منحتاجو، عند بيت خالتك رح نكون كتار، وبجوز ننقطع من الأكل“.

11 شخصاً، عائلتان في بيتٍ صغير متواضع يشبه معظم البيوت في الساحل، مرّ عليهم اليوم بلا نوم، مع دُعاءٍ متواصل من أجل النجاة، وبحالة من الخوف والترّقب والعجز..

تتابع بُشرى:

“كلنا كنّا متوترين .. في الساعة الأولى من وصولهم لم يتوقف البكاء.. كانوا خائفين من فكرة عودتهم للبيت فيجدوا والدهم مقتولاً مع عمتهم وجدّتهم.. حاولنا العودة لممارسة الحياة بشكل شبه طبيعي، وابتعد الجميع عن هواتفهم وساعد في ذلك أنّ لا شيء حدث في دريكيش. بقي الحال هادئاً إلى أن سمعنا إطلاق نارٍ بعيد لم يستمر طويلاً، وعاد السكون المخيف والمترّقب بعده. يومها، صبيّة من حارتنا أنشأت مجموعة اتصال على واتساب، باسم “بنات الساحل” اشتركت فيها وحلا وعلا، وصرنا نتناوب على تصفّحها، ونشارك ما كان ضرورياَ مع العائلة.

مرّ اليوم بهدوء وسكون، مع خوفٍ عظيم، ووسط كل هذا، لا أذكر من كان يتصفّح هاتفه ففتح فيديو على انستغرام قيلت فيه نكتةٌ ليست بالمضحكة، ولكن كنا ننتظر شيئاً كهذا ليكسر ما نشعر به..صرنا جميعاً نضحك ونضحك دون توقف“.

اليوم الثالث.. 8 آذار (مارس)

“ثالث يوم مرّ أقلّ وطأةً، مع أن الخوف كان لا يزال حاضراً كما هو .. في كلّ حي متجر أو متجران يفتحون الأبواب دون عرض أي بضاعة في الخارج، ليكونوا جاهزين للإغلاق والهروب في حال حدوث أيّ أمرٍ مفاجئ “.

تتابع بُشرى..

كان الخروج من المنازل ليلاً شبه معدوم، أما في النهار فكان يقتصر على التوجه إلى المتاجر القريبة. غالبية الناس، حين يضيق بهم الجلوس في المنزل، يكتفون بالسير لبضع خطوات أمام بيوتهم، ضمن نطاق لا يتجاوز أمتارًا قليلة. ونحن فعلنا الشيء نفسه.

ظهراً بدأ صوت إطلاقٍ كثيف للنيران يملأ المكان، توّجه كل من في الشارع لبيوتهم .. استمر الأمر عدة ساعات واختفى بعدها تماماً، علمنا لاحقاً أن اشتباكاً حصل، أوقف فيه الرجال المتمركزون عند مفرق ناحية حمّين تقدّم فصيلٍ مسلّح.

لم يكد الوضع يهدأ حتى وصلني نبأ مقتل صديقي “شادي” في بانياس، هدّني الخبر، وصار حالي أصعب مع انقطاع الانترنت والاتصالات عن صديقتي “فرح” في جبلة، ولم يطمئن قلبي عليها حتى اليوم التالي.

نام أغلبنا بعد منتصف الليل، وأنا كذلك .. استيقظنا صباحاً مع بدء وصول قوّات الأمن العام، وبعد أن شعر الجميع بشيءٍ من الثقة، فتح التجّار محالهم، والعائلات التي هربت من قراها، عادت إليها، كما فعلت خالتك سحر وأولادها.

ومنذ ذلك اليوم بدأت الحركة تعود لشكلها الطبيعي تقريباً، لكن في الأيام الماضية، كان الجو متوتراً .. حظر تجوالٍ في الليل وفي النهار صارت الطرق الفرعية أو البعيدة عن التجمعات السكنية الكبيرة تعدّ خطرة جداً.. حركة الشبّان الذكور كانت قليلةً جداً، إما بسبب الخوف، أو هروباً من رؤية “الغرباء” واحتمال المشاجرة معهم.. أما قيادة الدراجات النارية، فهي حتى اليوم ممنوعة“.

“الوضع هادئ”.. ينقصه الشعور بالأمان

وفقاً لعائلتي والجيران ولما عايشته منذ وصولي هنا، فالحركة في النهار طبيعية جداً ولو أنّها أخفّ من قبل، وفي الليل هو نفسه السكون والهدوء المعتاد، ولكن بدون صوت دراجات نارية، وبدون صوت أغاني شعبية تصدر من مكبّر صوت في متجرٍ أو بيت ما، أو من سيّارة عابرة، ولا أعتقد أني سمعت شيئاً كذلك في النهار منذ وصولي قبل ثلاث أيام .. لا موسيقى الأورغ الكهربائي والزمر تُسمع، ولا أغانٍ لفيروز ومواويل العتابا.

حصل استثناءٌ الاثنين 24 (آذار)، يوم الإعلان عن ملاحقة كبيرة لفلول النظام في دريكيش بعد التهجّم على حاجز للأمن العام، وبالفعل .. كان هناك مطاردة لسيارة بالتزامن مع تبديل لعناصر الأمن بعناصر جديدة دخلت المنطقة وهي تردد شعارات “قائدنا للأبد سيدنا محمّد” و “الله أكبر” مع إطلاق نار عشوائي في الهواء، تطوّر لاحقاً ليصير إطلاق رصاص وقنابل ومضادات دروع، إما في الهواء أو باتجاه الأحراش والبساتين.. لم يتأذّ أحدٌ يومها، لكن الجميع هنا كانوا يقولون: ” اليوم .. سنموت اليوم حتماً“.

عناصر الأمن العام – الذين تم تبديلهم ثلاث مرّات منذ بدء المجازر – لا يبدون مضايقة تُذكر للسكان، بل إن بعضهم، كما حدث مع العناصر السابقين، بدأ بتكوين علاقات مع الأهالي. أحدهم، من ريف حلب، أصبح صديقًا لأخي، يتواصلان بشكل يومي، يزوره في محلّه، ويتشاركان شرب المتة. أحياناً يأخذه أخي بجولات على دراجته النارية، ليريه جمال الطبيعة في المنطقة. عمليات الضرب والسرقة والمضايقات توقفت إلى حدّ كبير، لكن في بعض الحالات التي ثبتت فيها تهم السرقة، لم تُتخذ إجراءات قانونية، لم يُعتقل المرتكبون أو يحالوا إلى التحقيق، بل عولجت القضايا من خلال وعود بالتعويض المالي للضحايا، وفصل العناصر المتهمين، وهو ما قيل لاحقاً إنه مجرد تغطية لعملية نقلهم إلى مواقع خدمة أخرى.

خلاصة الأمر، أن الوضع هادئٌ هنا، لكن الخوف حاضرٌ بقوّة، مع شكوكٍ كثيرة من التواجد الذي صار كثيفاً لعناصر الأمن العام، وغير المرغوب به من غالبية السكّان .. لن تسأل أي أحد عن حال الأمور هنا، إلا ويجيبك بـ : ” الوضع منيح، بس ما في إحساس بالأمان“.

الحال بالعموم، يتشابه تقريباً في معظم مناطق طرطوس، باستثناء بانياس والقدموس، التي ما تزال بعض قراهما، تتعرض لعمليات قتل وخطف وسرقة متكررة، وخلال كتابتي هذه المادة، في أول أيام عيد الفطر (الاثنين 31 آذار/مارس) وقعت جريمة مروّعة في قرية “حرف بنمرة” في ريف بانياس راح ضحيتها 6 أشخاص بينهم طفل ومختار القرية، على يد مسلّحين انطلقوا من قاعدة “الديسنة” التي تتمركز فيها قوات تابعة لوزارة الدفاع والداخلية ، وقد رددوا شعارات طائفية وأطلقوا تهديدات مباشرة في طريقهم قبل تنفيذ الجريمة، ما أثار الذعر في المنطقة، وتسبب في نزوح العديد من العائلات، وسط مناشدات لإنقاذ المدنيين وتأمين المنطقة من تهديد المسلحين.

أما في جبلة والقرداحة ومحيطهما في محافظة اللاذقية، فينقل عدد من أصدقائي هناك أن الحياة اليومية باتت تقتصر على شراء الحاجيات والمؤونة من الأسواق، رغم أن العديد من المتاجر تعرّض للسرقة أو الحرق في الأسابيع الماضية. ولا تزال الأجواء متوترة، خصوصاً في مدينة جبلة بسبب انقسامها لأحياء علوية وسنيّة، وما زالت الأنباء تتواتر بين حين وآخر عن وقوع مشكلات أو جرائم، لكن معظم وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية باتت تتعامل مع هذه الحوادث كأنها انتهاكات أو جرائم فردية ضمن السياق العنيف العام، متجاهلة خلفياتها الطائفية أو الانتقامية، والتي كانت قد تسببت مؤخرًا بمجزرة. وبات نقل تفاصيل ما يجري في بعض المناطق محصوراً في تقارير نشطاء حقوقيين ومؤسسات إنسانية.

غير أن الحال في أرياف المدينتين أسوأ وأكثر خطراً، والوصول لبعض المناطق هناك صعب وغير آمن (الأمر مشابه في عدد من قرى مصياف وسهل الغاب في ريف مخافظة حماه)، وقد دعى ناشطون مدنيون وحقوقيون الحكومة السورية الجديدة، لاعتبار منطقة الساحل السوري، منطقة منكوبة وحشد الجهود لضمان أمن السوريين والسوريات في هذه المناطق، ولإيصال الإغاثة العاجلة، والرعاية الطبية، الأدوية، والخدمات الأساسية، بما في ذلك مياه الشرب لمن هم بأمسّ الحاجة إليها.

قصص من الحي

ابن خالتي “ربيع” كان شرطياً بسيطاً في عهد الأسد، هو الآن في حكم المسرّح من عمله، يجلس في المنزل دون راتب، منتظراً البتّ في وضعه وما إذا كان متورطًا في أي انتهاكات ارتكبتها أجهزة النظام السابق أو جماعاته الأمنية. ويتفق معظم العسكريين وأفراد الشرطة من أبناء الطائفة العلوية الذين خدموا في عهد الأسد، على أن السلطة الجديدة لا تنوي السماح لهم بالعودة إلى الجهاز الأمني، أو تولي أي وظائف في مؤسسات الدولة.

“لمى” زوجته كانت موظفة في إحدى المؤسسات الحكومية، مستفيدة من كونها شقيقة شهيد في عهد الأسد، وهو السبب نفسه الذي أدى لاحقاً إلى فصلها من عملها من قبل الحكومة الجديدة. لدى ربيع ولمى طفلتان جميلتان: “نغم” و”حلا”، تبلغان من العمر أربع وثماني سنوات. وقبل سقوط النظام السابق، لم يتوقف الزوجان عن السعي لأي عمل إضافي إلى جانب وظيفتيهما لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة التي كانت تمر بها البلاد، أما اليوم، فالوضع بات أكثر قسوة، وكلاهما بلا دخل ثابت.

اختبر ربيع الأسبوع الماضي لحظاتٍ من الخوف الشديد، ظنّ خلالها أن الموت بات وشيكًا. يقول: ” الله ستر… كنت رح روح فيها بشربة مي، ومشان الميّ “.

روى لي أنه في حوالي الساعة 11 ليلاً، لاحظ أن المياه تتدفق بغزارة من خزان شقته الموجود على سطح البناء. في تلك اللحظة، كانت الكهرباء مقطوعة بسبب التقنين، والظلام يخيّم على الحي بالكامل. حمل هاتفه وأشعل فلاش الإضاءة، ثم صعد إلى السطح لتفقد الخزان. ما إن وصل، حتى فوجئ بضوء كاشف يسلّط عليه من جهة عناصر الأمن المتمركزين أمام المبنى، وسمع صراخاً متوتراً: “هيييي، مين في فوق؟ مين في فوق؟” ولم يكد يفهم ما يحدث، حتى وجد أمامه اثنين من العناصر، يُشهران السلاح في وجهه.

أما جاره أبو محمود الذي يسكن في البناء المقابل، فقد داهم الأمن العام منزله، بعد أن اشتبهوا بوجود السلاح فيه، وذلك حين رأوا ضوء ليزر أحمر يصدر من منزله ويُوّجه عليهم، ليكتشفوا أنّ طفل أبا محمود يُلاعب قطّه بضوء الليزر، فقام والده أمامهم بكسره وعَلا صوت بكاء الطفل.

حسن وحسين، صديقان لأخي، يتيما الأب ويعيشان مع والدتهما، وقد أخبراني أنهما خلال أيام المجزرة، كانا يتناوبان على حمل قنبلة نجحا في الحصول عليها، ليتمكّنا من تفجير نفسيهما برفقة الأم، في حال دخل إليهم المجرمون. ” منموت سوا، ونحنا اللي منقتل حالنا، ولا بخليّن يقتلونا أو يكسروا قلب إمي“.

أرض الخوف

كنت في دمشق أيام الكارثة، برفقة صديقتي “ليلى” التي تنحدر من قرى اللاذقية، وتسكن عائلتها منطقة الدعتور في المدينة الساحلية، التي شهدت في 7 و 8 من آذار مداهمات كثيفة من قوّات الأمن العام، ارتكبت فيها بعض الفصائل جرائم سرقة وقتلٍ بحق المدنيين الأبرياء، ومن بينهم ابن عمة ليلى، واسمه أيوب ويبلغ من العمر 19 سنة. تم تداول فيديو يصوّر إعدامه ميدانياً مع شاب بعمره أمام أنظار والده وأمام باب بناء منزلهم .. ظلّت جثته الدامية يومين في المنزل، إلى أن انسحبت القوات وتمكّن أهله من دفنه، وقبل أن يفعلوا ذلك، وصل نبأ مقتل قريبٍ آخر في العائلة بعمر 22 سنة.

خوف ليلى على أهلها ومقتل اثنين من العائلة، جعلها صامتة طوال الوقت، أما أنا فكنت هادئاً بشدّة استغربتُها، لم أشعر بالخوف وقتها، وكأن خوفي مما يحدث قد وصل منتهاه يوم بدء تقدّم قوات هيئة تحرير الشام نحو حلب مع اقتراب معالم سقوط الأسد. وقتها كنت خائفاً من وقوع مجازر طائفية تستهدف العلويين، وذلك بسبب ما فعله الأسد الأب وواصل السير عليه الابن، بأن ربط اسمه ودينه وإجرامه وطغيانه بالطائفة العلوية التي ينتمي إليها، حتى صار في نظر كثيرين من البسطاء أو المتعصبين، كل علوي هو شبيح، داعم للنظام، ومشارك في جرائمه. وإلى جانب ذلك، هناك عناصر إسلامية متشددة كانت تعلن صراحةً نيتها قتل العلوي لمجرد كونه علوياً.

كل ذلك لم يحدث مباشرة بعد سقوط النظام، لكنه لم يكن مستبعداً، كان يحتاج فقط إلى قليل من الوقت، وشرارة صغيرة تشعل الفتيل. وقد حدث ذلك في السادس من آذار، فلم يكن مفاجئاً أو صادماً بالنسبة لي، لكنه أثار في داخلي غضباً عميقاً وشعوراً بالعجز، تمامًا كما كان حال ليلى. أحدنا كان يجب أن يكون قوياً بما يكفي ليسند الآخر، ولهذا، وبتفاهم ضمني، بدأنا نتناوب على هذا الدور. اجتزنا تلك المرحلة بشكل جيد نسبياً، رغم أن آثار الصدمة، وما تبعها من ضغط عصبي، ما تزال قائمة، مضافة إلى تراكمات طويلة من التوتر والقلق على امتداد سنوات، بلغت ذروتها في الأسابيع الأخيرة.

وها أنا اليوم، أجلس في بيت العائلة، عائلة كأيّ عائلة .. لا تستحق الموت ولا تستحق حياةً بطعم الموت، وكلّ ما تريده من الحياة هو أن تكون طبيعيّةً على الأقل .. أتذكر أغنيةً لفيروز، أُشغّلها..”لا تهملني لا تنساني يا شمس المساكين.. من أرض الخوف منندهلك يا شمس المساكين”. أتذكر أمي، حين كانت تكلم أختي سلمى عبر الهاتف قبل يومين، فور وصول أختي إلى أربيل. كانت سلمى تبكي، حزينة لأنها للعيد الثالث على التوالي ستكون بعيدة عنّا. ردت أمي بهدوئها الموجوع: ” عيد شو يا بنتي؟ ليش نحنا ضل عنّا عيد؟… بالعكس، العيد عندك، اطلعي واتسلّي وانبسطي، هون ما في عيد “.

قالت ذلك بعد ساعات من انتهائها من صنع حلويات العيد، من أقراص الكعك بالحليب، والمعمول المحشي بالجوز والمغلّف بالسّكر.

* تم استبدال أسماء مستعارة بأسماء الشخصيات الوادرة في هذه الشهادة، وكذلك اسم الكاتب