“الموت فنّ ككلّ شيءٍ آخر

أتقنه بشكلٍ استثنائي

أداوم عليه إلى أن يصبح جحيماً

أداوم عليه إلى أن يصبح حقيقةً

يمكنك القول إنه هاجسي”

“السيدة أليعازر (“Lady Lazarus”)، سيلفيا بلاث 1962

يُروى عن الشيخ العلوي الزاهد شعبان منصور أنه استقبل في بيته إثر سقوط نظام الأسد مسلحين دخلوا بلدته “السقيلبية” (غرب سوريا) بترحاب قائلاً لهم: “أهلاً بذنوبنا”.

لم يكن الرجل قادراً كثيراً على الكلام فقد بلغ به العمر عتيّا، وقضى عامه الأخير طريح الفراش عاجزاً عن الحركة. في سنوات سابقة، نجح منصور في بناء مشفىً لأهل قريته في السقيلبية بعد رفض حكومة دمشق السابقة تمويله. شارك في البناء كما لو كان يبني بيتاً لأبنائه. وعلى إثر حملة تبرعات على منصات التواصل الاجتماعي قام بها معجبون ومريدون لمع نجمه.

لم يكن للرجل حسابات على التواصل الاجتماعي ولم يدرك بالتالي تفسيراً لما حصل في تلك الأرض الافتراضية بعد أن تدفقت على بيته المتواضع جموع البشر. هذا لم يغّير من علاقة الشيخ مع مجتمعه حتى أنّه لم يغيّر زيّه الوحيد الذي يملكه ويوضح فقره، وللمفارقة كان زيّه معطفاً خاكياً يوحي بأنه عجوز عسكري متقاعد.

خلال الحملات الأخيرة على الساحل السوري التي قامت بها فصائل عسكرية وقوى الأمن العام ومشايعين لها منهم مقاتلين أجانب، بحجة البحث عن “فلول النظام”، وارتكبت فيها مجازر في أكثر من خمسين موقعاً وفق تقارير لهيئات حقوقية، سقط ضحيتها نحو 1383 مدنياً على الأقل، معظمهم من العلويين، “شحط” مسلّحو الفصائل الشيخ التسعيني مع نجله المهندس “حسين” من منزله في السقيلبية بحبل وراء سيارة مسافة خمسة عشر كيلومتراً حتى وصلوا أطراف مدينة سلحب قرب حماة. وهناك رموه مع ابنه على حافة الطريق وأطلقوا عليهما النار.

“أهلاً بذنوبنا”…

ربما كانت هذه العبارة البسيطة آخر ما تلفظ به الشيخ قبل أن يُشحط من فراشه، وهي تخفي تحت سطحها الهادئ القنوع طبقاتٍ من المعاني والأسئلة المريرة. لا شك أنّ “ذنوب” الشيخ، إن وُجدت، لم تكن لتستحق رصاصةً بين العينين، ولا أن يُجرّ ابنه معه كضريبة إضافية. هل كان من قتلوه يعتقدون أن المعطف الخاكي دليل إدانة يرى في كل “علويّ” جندياً أو أمنياً كامناً ولديه خط ساخن مع رأس النظام سابقاً؟

رفض الشيخ عشرات العروض من النظام السابق، ولم يطلب من النظام الجديد أي دور. وكما لم يكن يوماً فاعلاً بأي نشاط عسكري أو سياسي ولا حتى ديني، فإنه لم يخرج بفتوى لقتال أحد ولا دعم سوري ضد آخر. لم يعمل يوماً محققاً في فرع أمني ولا في سلك الشرطة أو الجمارك ولا التلفزيون. عمل ومعه ابنه في رعاية أشجار زيتون هي ثروته الوحيدة. هي صورة مثالية لرجل الدين الزاهد الذي لا تساوي الدنيا عنده “قشرة بصلة”. بنى المشفى متحدياً النظام السابق، فيما استعجل النظام اللاحق بناء مقبرة جماعية لعائلته وله قرب منزله.

لا شك أنّ الذاكرة السورية مليئة بمشاهد مماثلة لأعمال قام بها النظام السابق قد تتشابه مع ما حدث للشيخ منصور، وكي لا أُتهم بالانحياز إلى الشيخ منصور سلفاً، أعيد القول: لم تتوقف وحشية النظام السابق عند حد “إنساني” ولكن سؤالي بعد هذا: “هل علينا أن نعيد “ذنوبنا” مرة ومرات نحن السوريين؟ المسألة هنا: هل أُطيح بالأسد ليحلّ محلّه نظامٌ يكرّر الجريمة بطرق أفظع؟ هل هذه هي “الحرية” التي خرجت لها جموع السوريين؟ هل هي الإجابة على سؤال بات ممجوجاً: أين كنتم في الـ 14 عاماً الفائتة؟

أهلاً بذنوبنا

تحمل عبارة ‘أهلاً بذنوبنا’ القدرية اعترافاً معلناً من الشيخ بوجود “ذنوب” (مرتكبة) واجبة السداد أمام المنتصرين (أعداء الأمس وحكام اليوم)، وهو ما حصل في عملية قتله البشعة مع ابنه، وهو ما حصل مع قتل مئات المدنيين ممن “لا ذنب لهم” سوى أنهم ينتمون للجماعة العلوية بالولادة.

من جانب مواز، إنّ “أهلاً بذنوبنا” غامضة لمن لا يعرف علاقة العلويين المتديّنين مع مسألة الحياة والموت. تحمل العبارة في السردية العلوية بُعداً تطهيرياً حيث الذنب دَيْنٌ، يجب تسديده عاجلاً أم آجلاً. إنه شائبةٌ روحيةٌ تعيق الصفاء، تُغسل بالبلاء مثل ثوب متسخ. الذنب هنا ليس “خطأ فردياً” بقدر ما هو علامةٌ قديمةٌ مثبتة في الذاكرة الجمعية للجماعة، في DNA الجماعة. الخطأ أمر بشري يحصل دائماً، أما الذنب فهو انحراف عن فهم “صحيح” للحياة رآه الأباء المؤسسين، إلى فهم آخر متعلّق كثيراً بهذا العالم العفن ولذلك فهو مرفوض.

يشاركهم هذا الإيمان جماعات دينية أخرى في المشرق العربي، إذ تعود أصول الفكرة ربما إلى جذور غنوصية مختلطة عند بقايا الشعوب الأصلية في المنطقة، كانت ترى في الألم “وسيلة لفك الارتباط بالعالم المادي والاقتراب من النور الإلهي”، وهي الفكرة التي تلقفها الرهبان السريان “التطهير عبر المعاناة”، ثم في زمن لاحق، جعلت لها امتداداتٍ في العصور الإسلامية، كما هو الحال مع المتصوف الكبير “محي الدين ابن عربي” الذي كتب “البلاء تكفير للذنوب”.

في الأصل فإنّ أدبيات الجماعة العلويّة “تتنكّر لأغواء السلطة الزمنية” حيث تركت “العرفانية” تأثيرها على علاقتها مع الكون والحياة البشرية الفانية. لا يوجد في الجماعة تراتبية (هيكلية) من أي نوع. لكن هذا لا يلغي هذا وجود “الخوارج” دائماً. لقد كان “خوارج العلوية” العائلات التي امتهنت السلطة. ولهذا أيضاً لن نجد قصوراً في البلاد العلوية سوى قصور الخوارج.. قصور أهل السلطة.

أما البلاء هنا، فهو كل المصائب التي قد تأتي محمّلة بأشكال شتّى. قد يكون البلاء اليوم متجسّداً أكثر ما يكون في جماعة تمشي على الأرض مدججةً بسلاح أعمى. في الخطوة الأولى تمشّط الجماعة القرى والمدن بحثاً عن أي سلاح قد يظهر. في الخطوة الثانية تبدأ بتطهير القرى من السكان. أي شخص قد يكون قرباناً لهذا التعطش المروي بخطاب كراهية نموذجي.

أهلاً بذنوبنا السورية!

في زمن الطوائف المستعاد الحضور في المنطقة الشامية مرة جديدة، ستبدو العبارة إشارةً لوجود فهم مختلف وغريب (من قبل العين العلوية) للوقائع السورية قبل سقوط النظام السابق (الموصوف شعبوياً أنه علوي لأن رئيسه علوي بالولادة) وبعد وصول أحمد الشرع للحكم (الموصوف شعبوياً أنه سني لنفس السبب ولأسباب أخرى واضحة). هذا الفهم مبني على سردية قد تتقاطع مع شكل من أشكال الفهم السوري العام لأسباب ما جرى من العام 2011 حتى الآن، حين صار الانتماء الأول للطائفة، ولا مواطَنةَ إلا بالسؤال الشهير سابقاً: “من وين هنت ولا”. والسؤال الشهير حالياً: “أنت سني أو علوي؟”

نجح النظام السابق بتحويل السوريين إلى طوائف تخرج من الهويات الشخصية على آلاف الحواجز المرئية وغير المرئية في سياساته. ونجحت سياسات الدول الإقليمية والعربية والنظام بتحويل الصراع والطوائف المخترعة إلى ميليشيات تتقاتل في الشوارع بحثاً عن “حُسين جديد” و”يزيد جديد” فيما الفاعل يضحك على الجميع. وحدهم، الضحايا من السوريين، من دفعوا ثمن هذه المعادلة: شيخٌ مسنٌّ من قرية عزلاء منسية، صار فجأةً “علوياً” بما يكفي ليُقتل، ولم يكن أبداً “سورياً” بما يكفي ليُحمى.

هذا التباين في فهم “الذنب” يكشف كذلك شرخاً عميقاً في الصراع السوري: ربما يرى الحكام الجدد أن ذنوب “العلويين” تستوجب الإبادة لمجرد الانتماء إلى جماعة دينية كان لها حضور في السلطة وليس لأنّ هؤلاء كأفراد قد ارتكبوا “ذنوباّ” بحق السوريين، فهناك على الأقل ثلاثة ملايين علوي/ ة بين رجل وطفل وإمرأة. كم من هؤلاء شارك في “ّذنوب” السوريين الآخرين ويتحمّل وزرها؟ يتخذ هؤلاء من منطق السلطة السابقة نفسه منطقاً لهم: “العقاب جماعي والمكافأة فردية”.

في سياق أبعد ستكون العبارة القدرية، وصفاً للعلاقة التي ربطت الجماعة العلوية (التي ينتمي إليها الشيخ) مع النظام السابق وما ستكون عليه العلاقة مع النظام الجديد. هل كان هذا “الغسيل” المزعوم للذنوب يحتاج إلى كل هذه الدماء؟ أم أن الذنب الحقيقي كان في الوجود نفسه تحت سماء لم تعد تتسع إلا لسردية واحدة؟ لا أحد يتذكر هنا أن العدالة يجب أن تكون “انتقالية” بين نظامين ولها مؤسساتها الحداثوية لا أن تكون “انتقامية” لها ميليشياتها التي طغت وبغت على الأرض السورية سابقاً وستطغى لاحقاً.

حضرت هذه العلاقة المجازية (الذنوب) مع الموت في كل المجازر التي ارتكبت ضد المدنيين في الساحل السوري وفي سوريا كلها. لا يمكن القول عن هذه الأفعال إنها ليست مجازر. كما لا يمكن القول عن عشرات المجازر الأخرى التي ارتكبها النظام السوري السابق في عشرات الأمكنة أنها “انتهاكات فردية” وليست مجازر. هي مجازر مثلما تلك مجازر طالما ضحاياها لم يحملوا السلاح يوماً. وجود هذا العدد من المدنيين من مدرّسين /ات وأطباء وطلاب ومهندسين/ ات يؤكد أنها مجازر، ومقصودة.

العواء أحد أشكال الموت

كان اللقاء بين “الثوّار” الذين وطأت أقدامهم لأول مرة أرضًا “علوية” (لا سوريةً في عرفهم)، وبين “الكفار” الذين فتحوا لهم بيوتهم ـ كما تُظهر التسجيلات وذكريات الناجين ـ أحد أكثر مشاهد الحرب السورية عبثيةً وقسوةً: رجالٌ يدوسون على كل مقدس وحيّ، يهتفون “الله أكبر” في ليالي رمضان، بينما تتدلى من أحزمتهم سكاكين حادّة. يقابلهم أناسٌ يقدمون لهم خبزهم الأخير على موائد الإفطار الأخير. يُجرّبون بغريزة البشر الأزلية استعطافَ القدر قبل استعطاف القتلة. هل كان “الأهالي” يدركون أنهم يطعمون قتلتهم؟ لا حيلة لهم في الأمر. هي “القدرية” و”الذنوب” مرة أخرى.

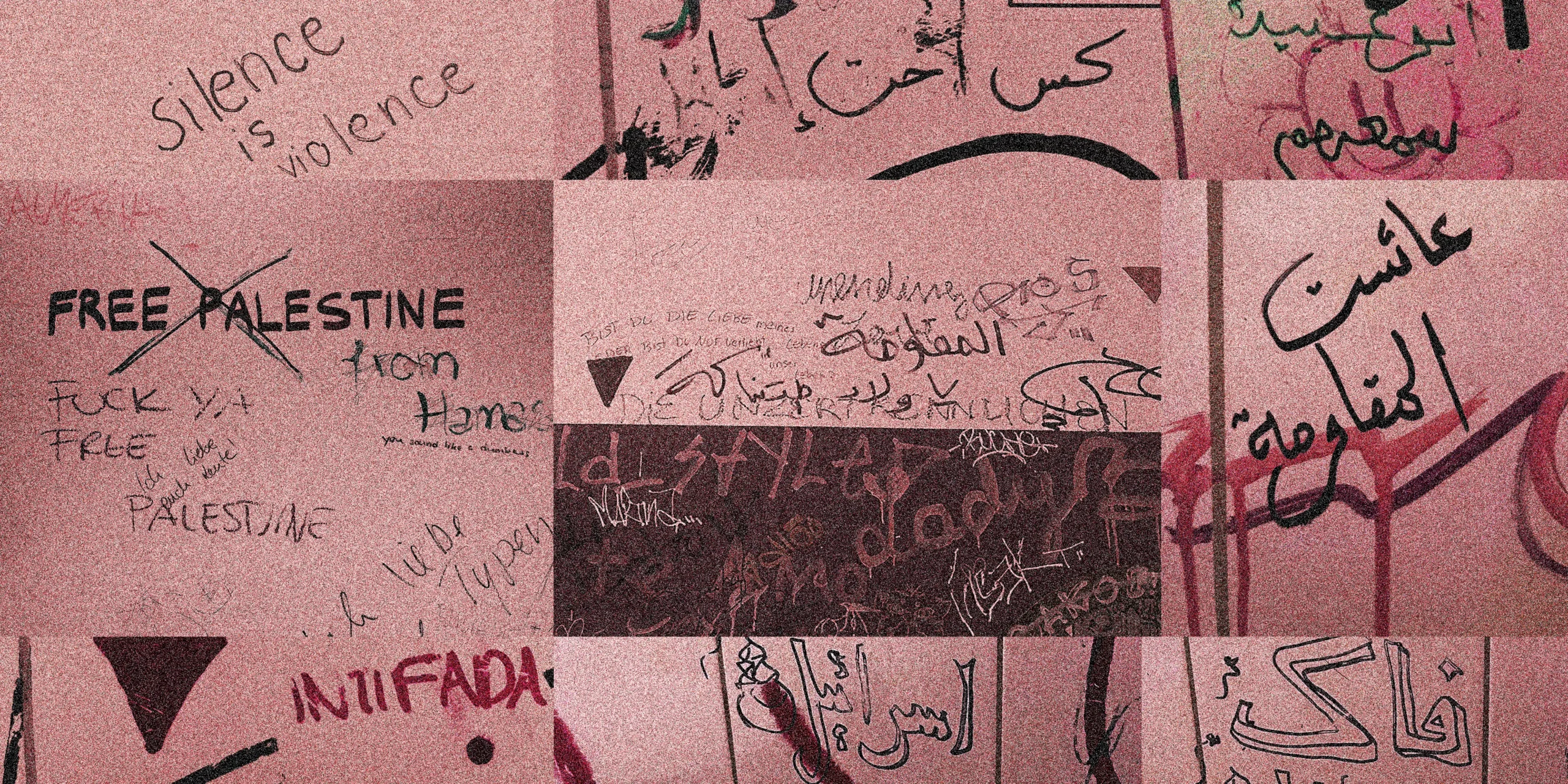

تنبني المفارقة هنا على ثنائيات مزيفة بوضوح: “الثوار” و”الخونة”. أو كما تحب السلطة الجديدة ثنائية “الجيش العربي السوري الجديد” و”فلول النظام”. هناك ثنائية أخرى مضافة هي ثنائية “المؤمنين” و”الكفّار”. يمكنك اختيار سرديتك التي تحب فهناك نكهات سورية مختلفة تلبي كل الحاجات.

في هذه اللحظات الفارقة انكسرت “العلوية” للمرة الأولى أمام طوفان حاولت إيقافه بعيداً عن ديارها تحت غطاء “الدولة” عشر سنوات فائتة لكنها وجدته في السادس من آذار على أبواب بيوتها. ولكن هذه المرة كانت لعبة قوّة وحيدة الجانب: ضحايا بلا وسيلة للمقاومة سوى الاستعطاف و”العواء” وغريزة البقاء أمام مقاتلين مسّلحين بأقوى أنواع الأوهام: فتاوى تاريخية متحجرة بعضها يعود إلى قرون من الصراع المذهبي رأت في دماء هؤلاء “الغلاة” و”النصيرية” تكفيراً لذنوبهم وطريقاً مختصراً إلى الجنة.

في لحظات سابقة من الحرب حدثت مجازر في أمكنة مختلفة من سوريا وكل منها حمل ثقله وقساوته بدرجات وسياقات متباينة. لقد كان للموت في سوريا مائة طريقة ومائة اسم على الأقل. ومثلما لم يكن الموت يحتاج أسباباً معقدة في مناطق البلاد الأخرى فإنه في الساحل السوري لم يكن يحتاج إلى أسباب معقدة.

في عشرات المشاهد الموثقة، جرّدوا الرجال من إنسانيتهم خطوةً خطوة: أولاً بالشتم، ثم الضرب، وأخيراً بإجبارهم على العواء كالذئاب والكلاب. ربما يثبت عواؤك أنك لا تنتمي إلى نفس الجنس البشري. هذا الطقس المهين لم يكن مجرد تعذيب جسدي، بل محاولةً لتحقيق غرضين: تحويل الضحايا إلى كائنات دونية: العواء هنا ليس اختباراً طائفياً، بل إنكاراً مطلقاً للبشرية. حين يعوي الإنسان، يتحول من “آدمي” إلى “حيوان” ويصبح قتله أسهل. إنه نفس المبدأ الذي استخدمته الفاشيات عبر التاريخ: لا تقتل إنساناً، بل اقترف جريمتك ضد “حشرة” أو “جرذ”. والغرض الثاني أنّ من يستطيع إنزال الضحية إلى مستوى الحيوان، يصبح هو نفسه مستعداً لأي فعل.

هذا الطقس السوري ليس استثناءً في تاريخ الحروب القذرة. ففي رواندا 1994، كان التوتسي يُجبرون على الزحف كالصراصير قبل ذبحهم. وفي حرب البوسنة، أجبر الصربُ المسلمين على ترديد أناشيد صربية أثناء تعذيبهم. جرّد النازيون معتقليهم من كل الجنسيات من أسمائهم واستبدلوها بأرقام. كلها أشكال من “تجريد الإنسانية” تسبق القتل. لكن العواء السوري يحمل خصوصيته: التحويل إلى “ذئاب” إيحاء بأن الضحايا “حيوانات متوحشة” تستحق القصاص. لقد مارسه سابقاً نظام الأسد ومخابراته، وبينما يحرّم الإسلام تشبيه البشر بالبهائم، تحوّل هذا التشبيه طقساً “جهادياً” يثبت أن هؤلاء “الحيوانات البشرية” منحرفون “يعوون في البرية”. والنتيجة واحدة: حين يتوقف الضحية عن كونه “أنت” ويصبح “شيئاً”، ينكسر الحاجز الأخير أمام الإبادة.

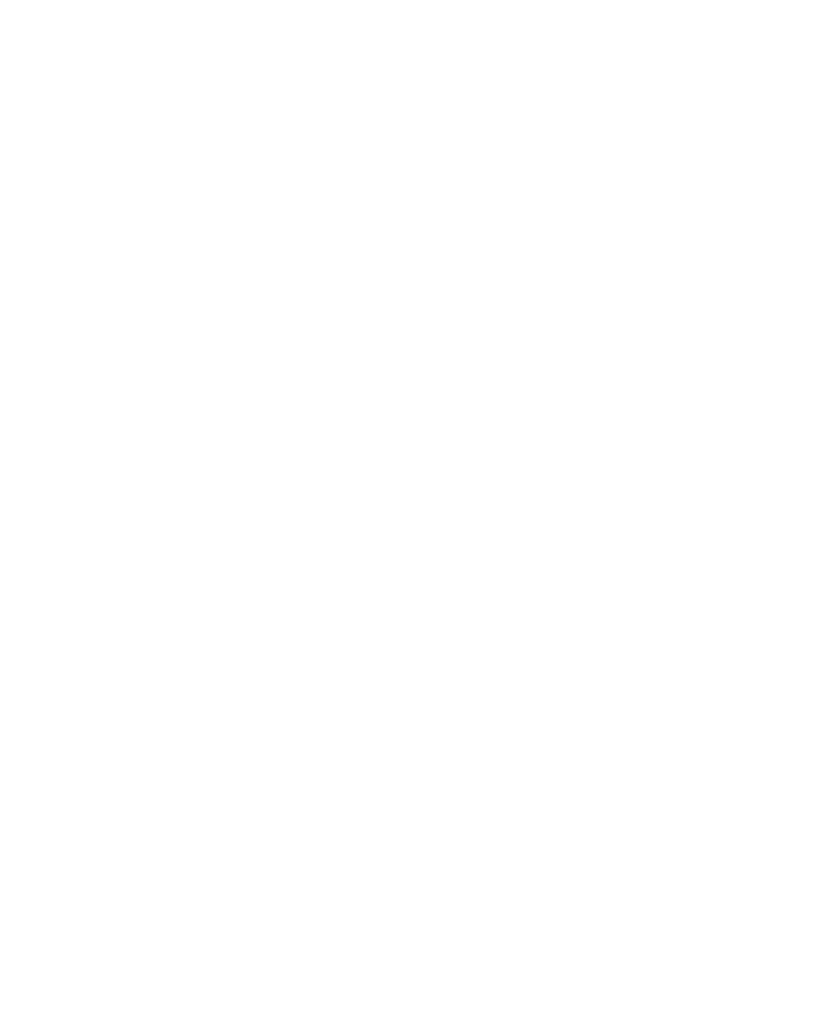

إطلاق نار على الصور والأغاني

في حالة من حالات كثيرة لا يمكن توثيقها كلها في مادة واحدة، ذهبنا برفقة فريق عمل لتأمين خبز لعائلة استنجدت بنا في منطقة الرميلة في أطراف مدينة جبلة، لنكتشف أن هناك أباً وأماً في السبعين من عمرهما وضعا على جثامين ولدين من أولادهما بعض التراب والأعشاب ينتظران من يساعدهما على حفر قبرين لهما.

لم يبق شباب في القرية. فإما قتلوا أو هربوا إلى البراري . عدد البيوت المحروقة في تلك البقعة وحدها ينوف عن المئة. في بقع أخرى أرقام أكبر ولا وقت للسلطة الجديدة المشغولة بأمور أعلى وأجلّ شأناً من إعلان الحداد والنفير العام لمساعدة هؤلاء الثكالى “الكفّار”. تستخدم السلطة منطق السلطة السابقة؛ لا عواطف في موت المخالفين والأعداء المذنبين.

في حالات موثقة أيضاً كان يكفي لتموت أن يكون هاتفك المحمول يحمل صورة لا تعجبهم، أية صورة. كأن تكون صورة خطيبتك أو ابنتك أو زوجتك. في حالة من الحالات المصوّرة جرى إطلاق النار على صورة لأحد رجال الدين. في حالة ثانية طُلب من القتلى أن يبصقوا على صور الأئمة الشيعة قبل إعدامهم. الأئمة هم أبناء عائلة ابن عم النبي الذي يدين الجميع ـ القتلة والقتلى ـ بدينه. سبب كاف للموت أن يكون على حائط بيتك صورة متخيّلة لشخص توفي قبل أكثر من ألف عام. هذه التراجيديا (أم الكوميديا السوداء) لا يمكن لمن يستخدم جزءاً طفيفاً من عقله أن يفهمها.

في لقاء مع أحد الناجين من قرية الشير في اللاذقية ذكر أنّ الجنود المهاجمين عثروا على “القرآن” على طاولة في بيته بعد أن اقتحموه وقت الإفطار. دعاهم الرجل لتناول الإفطار. العبارة الوحيدة التي سمعها الرجل من الجنود المهاجمين أنّ هذا القرآن مزوّر. أخبره صاحب البيت أنه أحضره من دمشق. هزّ الجندي رأسه مكرراً عبارته: “مزوّر ولو جبتو من السعودية”. أكمل الرجل: “سرقوا ما سرقوا من محتويات البيت. وضع أحدهم فوهة بندقيته قرب رقبتي مطالباً بالذهب. أخبرته أنني لا أملك سوى راتبي. أخذه. أحد المهاجمين ملأ فمه من كأس ماء ثم رماه من فمه فوق كل الطعام وقال كلمة واحدة: نجس!”.

في حالات موثقة كانت بطاقة “الهوية الشخصية” سبباً للموت. كان مسقط رأس الشخص سبباً في قتله بدم بارد. قريتك واسمها الغريب على “الثورجي” قد يكون سبباً في مقتلك. كيف تفسّر اسم “برابشبو” (شرق اللاذقية على طريق إدلب) لشخص قادم من آسيا الوسطى لتطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة الحدّ على المخالفين لشريعته التي علّمه إياها شخص قد لا يتقن العربية؟ يكفي إذاً أن يصرخ المهاجم “نصيرية، خنازير” كي يكون المنطق والحكم جاهزاً. في هذه القرية قُتل وذُبح قرابة مئتي إنسان، ثلثهم رجال فوق الستين من العمر والباقي نساء وأطفال. لم يكن هناك كثيرٌ من الشباب فقد سقط هؤلاء قتلى في سنوات الحرب السورية من العام 2011 حتى اليوم.

ربما يربط هذا المجاهد كلمة “نصيرية” بـ “النصارى” بحكم جهالته بالعربية، ولكن هؤلاء “النصارى” أيضاً كفّار يجب استئصالهم من “ثغور المسلمين” المفتوحة برضا ومحبة على الاحتلالات الأجنبية الكثيرة. هذا المنطق المتهافت في زمن الدول والحدود والعولمة والذكاء الصنعي هو منطق جماعات كثيرة تؤمن بأخوّة عابرة للحدود والقوميات “الغرباء المهاجرين”، و”أنصار النبي”. وبنفس الوقت لا تتحمل رؤية آخر هو ابن هذه الأرض قبل أن يخلق الله هذه الرسالة بكاملها.

هل انتهت ذنوبنا؟

الجواب عن هذا السؤال: لا لم تنته بعد.

كل يوم يلتصق بأرواح السوريين ذنوب جديدة. من النادر أن يمر يوم على البلاد دون أن يضاف لسجلّها الأسود ذنوب على شكل ضحايا، ليس في الساحل السوري فقط رغم أنّه هذه الأيام “تريند الموت” في سوريا بل في كل بقاع البلاد السعيدة ولأسباب كثيرة تبدأ بمشاجرة ولا تنتهي بالإعدامات الميدانية المزاجية.

قبل أقل من أسبوع تعرضت بلدة “كويا” في درعا لإطلاق نار من قوات إسرائيلية راح ضحيته ثمانية أشخاص دافعوا عن قريتهم ضد محاولة احتلالها. هناك “ذنوب” متوفرة لمن يرغب من كل المناطق السورية.

ما نحتاجه كي تمحو الأيام القادمة السجل الدموي للذنوب السورية ليس عفواً هزلياً يطلق سراح القتلة مع ضحاياهم، ولا خطاباً طائفياً يعيد إنتاج دوامة العنف. بل: حل سياسي جذري يقطع مع وراثة الأنظمة الفاشلة، لا مجرد إعادة تدوير للوجوه والخطابات. عدالة حقيقية تقف على قدمين: محاسبة المجرمين أينما كانوا، وبناء دولة تحمي لا تقتل. ولكن هل ما نحتاجه هو ما سيكون؟

الذنب الوحيد الذي لا يُغتفر هو استمرارنا في تصديق أن هذه “البلاد” ليست قضيتنا جميعاً.