تجسد المدينة، أي مدينة كانت، الوقت. يمكن أن نعدّ المدن تراكمًا للقطع المعمارية، التي تتحول يوميًا إلى قطع أثرية قيد الاستعمال، إنها حاملة لذاكرة ضخمة تضمّ أشخاصًا وأحداثًا وفترات سلمٍ وصراع، لذلك فإن عمارة المدن هي جزء من صميم الوعي الجمعي والفردي في آن، هي الحقائق الباقية من الماضي والتي تربطه بالحاضر.

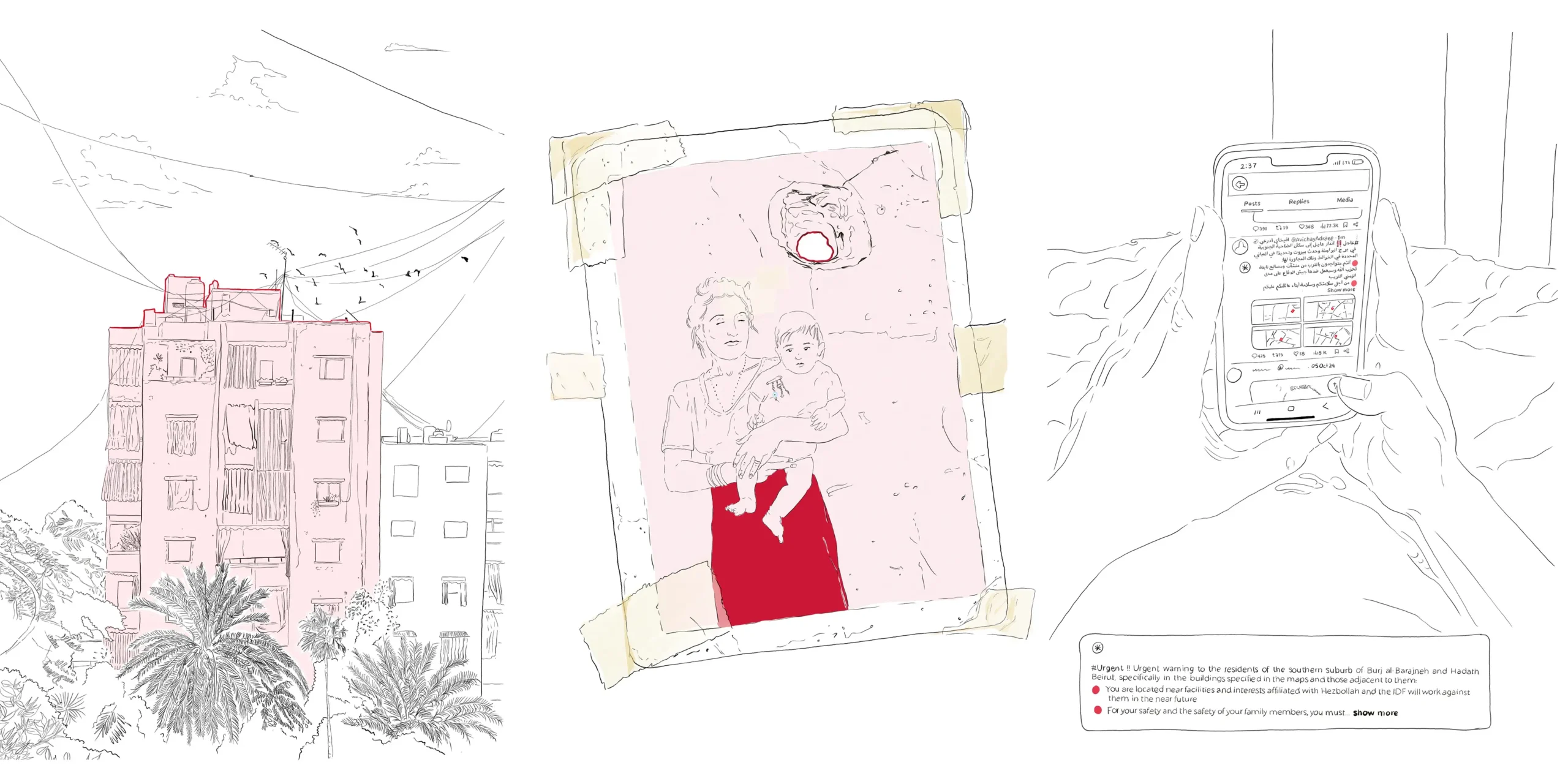

ربما تكون بيروت، أكثر من مدن كثيرة أخرى، جسّدت وتجسّد التحولات المعمارية والعمرانية بشكل متطرف، “كوزمبوليتانية جدًا، وتراجيدية جدًا” بتعبير المعماري السويسري مانيوال هيرز. عمارتها شاهد على تقلبات السلطة وسطوة العنف وقيم الجمال، عدم انسجامها يكشف أوتارها المشدودة وصراعاتها العميقة على هوية الشكل الحضري.

لا أحد يمكنه أن يعرف أو يتوقع الهوية العمرانية والمعمارية التي تتطلع إليها بيروت، فكل جزء منها، بل وفي كل جزء منها تناقضات صادمة أحيانًا. فضلًا عن أن المدينة تفتقر إلى رؤية استراتيجية للتنمية الحضرية تنظم توسعها الرأسي والأفقي، مما ترك المشاريع العقارية والأبراج الشاذة تظهر دون خضوعٍ للرقابة والتنظيم.

شيء ما لم يكن صائبًا

تتعدّد أسباب تناقضات شكل المدينة، هويات دينية وانتماءات طائفية هيمنت فترة على تقسيماتها، وطبعًا المصالح الاقتصادية والقدرة السياسية؛ لطالما كانت العمارة والعمران في لبنان وسيلة لاحتلال فضاء المدينة ومساحاتها، فالحضور المعماري والعمراني يعني الوصول إلى السلطة. والعكس بالعكس، يعنى الوصول إلى السلطة الهيمنة على مساحات وأحياء وواجهات بحرية وغيرها، أوضح مثال على ذلك فترة إعادة الإعمار، كانت المدينة المدمّرة مستعدة لقبول أي شيء، فجرى بحسب الباحثة نور حمادة تصميم وسط بيروت على نمط معماري متأثر بالعمارة الفرنسية، بدا الأمر طريقة برجوازية لمحو الانقطاع الزمني الذي عاشته المدينة في الحرب، دون أن تفلح في ذلك.

عمارة بيروت في العقد الذي سبق الأزمة الاقتصادية كانت أيضًا تنذر بالمناخ السياسي العام، لطالما كشفت الأبراج الفارهة الخالية التي تسد الأفق، تلك التي اكتملت وتلك التي تُبنى منذ وقت طويل، دون أن تنتهي، عن أن شيئًا ما ليس صائبًا. تجري إعادة تشكيل المدينة باستمرار أو أجزاء معينة منها، في محاولةٍ تقديم صورة لتطور السوق العقاري والرخاء الاقتصادي وتجاوز الأزمات التي مرّت وتمر بها البلاد. هل يمكن اعتبار ذلك نوعًا من الخداع البصري؟ إيهامنا بأن المدينة شغّالة و”تعلا وتتعمر”، وطمأنة البرجوازية بأنها محمية وأن “السيستم” القائم ما زال قادرًا على أن يسيّر مصالحها؟

لا يمنع ذلك من أن يرى متخصصون في تعدّد الهويات المعمارية للمدينة غنى وثراء، بل إنه أحد جوانبها الرائعة، فلكل منطقة طابعٌ يميزها، وهي بذلك تشبه العديد من المدن الثريّة في العالم، بل إنها مدينة تجمع بعبقريتها الأقطاب المتضادة.

مساحة مشبعة بالخرسانة

رافق هذا التطور الخرساني تدهورٌ في بيئة المدينة، فقلّل من تهوية الأحياء السكنية، ومن المساحات الخضراء، وفاقم حجم التلوث واستهلاك الطاقة. فعلى مستوى المدينة تبلغ حصة الفرد من المساحات الخضراء في بيروت 0.8 مترًا مربعًا فقط ، بينما توصي منظمة الصحة العالمية بتسعة أمتار مربعة للفرد كحدٍ أدنى.

لعبت الامتدادات أفقيًا ورأسيًا دورها في إجهاد الحياة اليومية، فزادت المناطق المبنية وسمحت لأصحاب المشاريع الضخمة بتعظيم الربح على حساب الجودة الحضرية والبيئة والعيش في مدينة صحيّة. منعت الأبنية المتعالية المدينة من تدفق الهواء على مستوى المشاة ومن السماح بتهوية تخفف من تلوث أدخنة العوادم والغبار والأتربة والسموم بسبب الازدحام داخل بيروت نفسها. كما ظهرت منشآت كبيرة تخنق الأبنية والبيوت الصغيرة التي خلفها.

لم يؤدِ ذلك فقط إلى فقدان الطابع الحضري التقليدي لبيروت، بل إلى تغيير خصائص النسيج الحضري بشكلٍ أثّر على مناخ المدينة. مثلًا، فقد أثبتت الدراسات أن المواد البيضاء المستخدمة في أسطح المباني والواجهات والطرق والأرصفة والسيارات تؤثر على درجات حرارة السطح على المستويين الأفقي والعمودي. وأن الاستخدام المفرط للأسطح العاكسة مثل تزجيج البنايات ساهم في زيادة درجات الحرارة في المدينة.

آخر التغييرات المحزنة في عمارة بيروت، تحويل شرفاتها إلى مساحات داخلية، ففي حين كان القانون يمنع سابقًا إغلاق الشرفات بالزجاج أصبح ذلك دارجًا، فصارت البلكونة التي تشكل منطقة وسط بين الخارج والداخل عبارة عن جدارٍ زجاجي، وغُطيت المساحة التي كانت مفتوحة على الحي والشارع والمارّة في غالبية المباني الجديدة.