مكالمة طويلة، غلبه الشوق وهو يحدثني وبكى، يشتاق لبيته.

رحلة سفر لأمريكا اللاتينية أضحت غربة إجبارية طويلة لا يملك فيها سوى الحلم بالعودة، يتنقل بين المدن والبيوت ويشتاق حضن أمه. أعده بزيارتها وتصوير البيت والطفل الذي لم يشهد مولده.

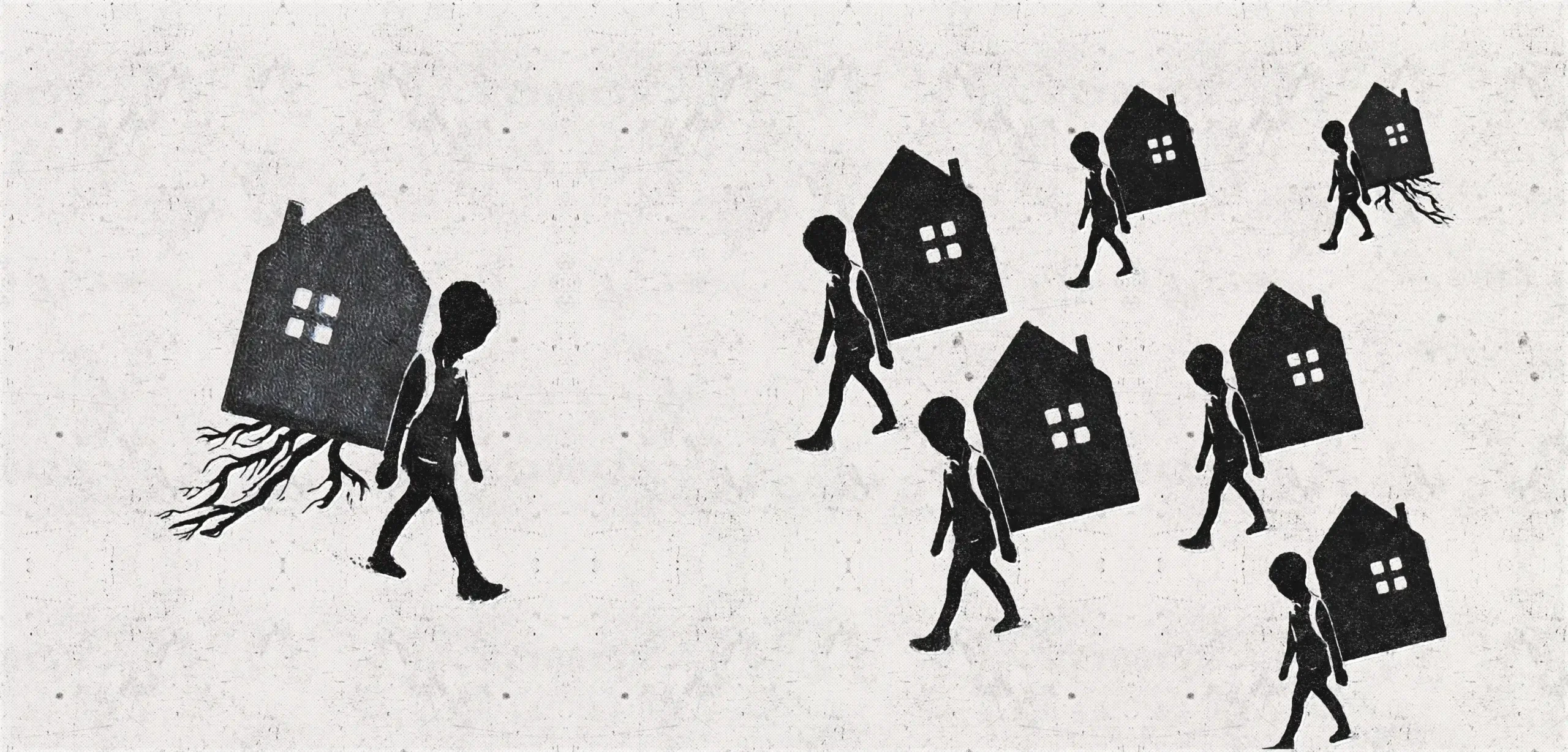

وأنا؟ أي بيت ذلك الذي أشتاق له؟ بيت جدتي في الإسكندرية الذي قضيت فيه أجازات طفولتي الآمنة والذي هدم حين استولى البلطجية على حديقته بعد موتها.

بيتنا في بيروت الذي تركناه شهور بدايات الحرب الأهلية لنكمل عامنا الدراسي في مصر ولم نستطع العودة إليه أبدًا؟

بيت الزوجية الذي طردنا منه لرغبة وارثيه في بيعه ولم يسمحوا لنا بأكثر من شهر لننقل منه أشياءنا؟

بيتنا في القاهرة الذي أوانا بعد أن هجرنا من بيروت؟ هوجم بالمدججين بالأسلحة وخطفوا أخي منه وأودعوه زنزانة سجن ونسوا أن يسألوه عن تهمة أو محاولة إثباتها.

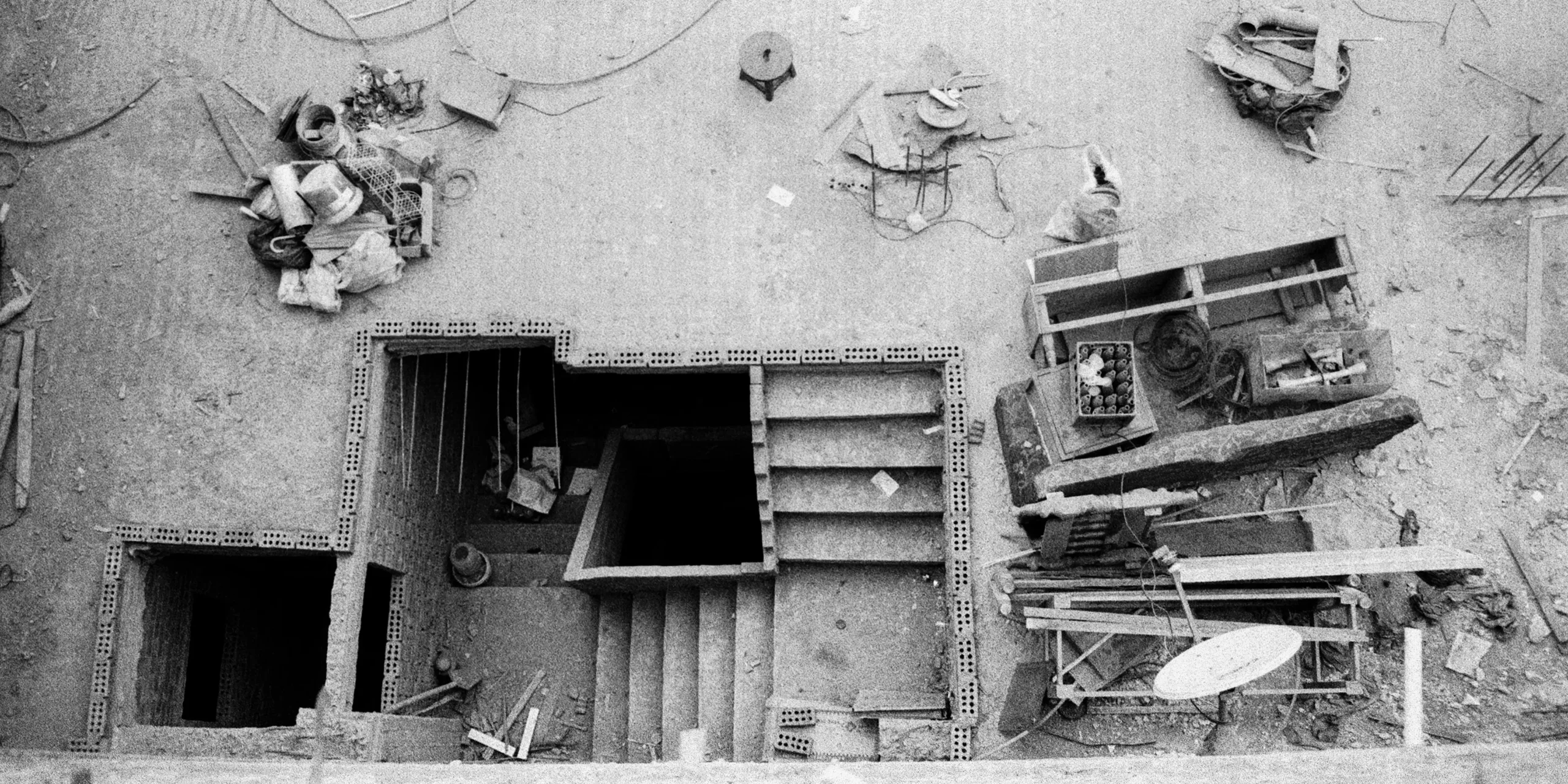

البيت الذي أقطنه؟ ها هم يهدمون العمارة الملاصقة وأصوات الهدم وصراخ العمال والتراب تغمر قلبي وإن أغلقت كل الشبابيك..

أنا لا أستطيع الرحيل.

أطلب خدمة الأوبر، أكتب وجهتي.. “سنترال مصر الجديدة”، بيته قريب من السنترال هكذا وصف لي.

كنيسة الزيتون على يسارنا، مرة صورت تعميد ابن صديق هناك. أتابع الطريق المرسوم في خريطة جوجل، أصل وجهتي تحت كوبري أكتوبر.

أرى الجزء الذي صورته وهو تحت الإنشاء عام 1999. أتعرف على البيت الذي اقتحم الكوبري غرفة نومه. المبنى مايزال قائمًا.. أين ذهب صاحبه؟

أعي أنني اقتربت فقد مررنا بقصر القبة.. دخلته مرتين، مرة في زيارة لياسر عرفات بعد انتهاء حصاره في طرابلس في 1983 كان أبي معه بالداخل، طلب الإذن لدخولي لإلقاء التحية.

المرة الثانية ذهبت بمعية زميلي في جريدة الأهرام جمال نكروما لزيارة نلسون مانديلا 1995. لم أتمكن من تصويره يومها، كان مانديلا غاضبًا لأن البروتوكول الدبلوماسي المصري لم يسمح له بالنوم مع رفيقة حياته في نفس الغرفة. وضعوا حراسًا ببابه عله يتسلل لزيارتها بدون وثيقة زواج رسمية.

صورته اليوم التالي في المؤتمر الصحفي.. كان ما زال غاضبًا.

كباري علوية كثيرة تفقدني وعيي بمعالم الطريق، السنترال في شارع جسر السويس. مدرستي أيضا كانت بنفس الشارع.. أين هي؟

قضيت فيها المرحلة الإعدادية والثانوية. مر خلالها التوقيع على معاهدة كامب دايفيد. صباح اليوم التالي دخلت الفصل وكتبت على السبورة بالطباشير وبخط كبير “فلسطين عربية”.

دخلت مدرسة الرياضيات، أمسكت بي متلبسة وصاحت بي “حد قالك انها مش عربية؟” ومسحتها.

أرى علامة شركة الاتصالات الرسمية، هنا السنترال. أطلب من السائق أن يتوقف.. أقرر ترك السيارة عنده وأترجل للبحث عن البيت.

أتصل بأمه.. “لفي من تحت الكوبري. الشارع اللي بعد صالة الأفراح، وفيه كشك سجاير على الناصية”.. أراها تلوح لي مبتسمة من الشرفة.

ترسل لي مفتاح المصعد، السلم بابه مقفول، تقف مرحبة أمام الباب. ندخل ونبدأ حديثنا بأريحية وكأننا التقينا من قبل، تصل أخته بطفليها.. آدم بسنواته الأربع، والرضيع سليم، يشبه خاله أحمد، تضعه أمه على السرير الكبير مقابل الشباك وتبدأ في كي بعض الملابس.

آدم يعرض لي قدراته – يؤذن، يصلي، يعزف، يركض في أرجاء الفسحة الكبيرة ويساعد جدته في تحضير وجبة الغذاء.

أطلب زيارة غرفة أحمد، طلب مني أن أصور له كتبه، يدخلون كلهم معي، تحكي لي أمه أنها تمسح الغبار عن كتبه كل يوم، وأنها تشتاق له كل يوم أكثر، صورت له الغرفة والمكتبة والحمام والشرفة، أعتلي السطح أصور له الشارع، والسلم المؤدي الى الباب.

أترك المطبخ مختبئًا وراء أبخرة الأطعمة التي أعدت لي خصيصًا –إكرامًا لأحمد– الغائب الحاضر. نفترش الأرض ونشترك في الصحون، تضيء الشمس الغرفة.. أشعر بألفة غامرة وحنان.

أودعهم على وعد باللقاء مرة ثانية.. أرسل له الصور.

يبقى بيتي عامرًا.. ذلك الذي يحمله قلبي.

أقلّب في الصور، صور البيت، وصور أمي، وهدى، وآدم وسليم. أجدني في كل الصور أذهب ببصري إلى وجه أمّي، إلى نظرتها. أنظر إليها فأعلم ما كانت تقول في اللحظة التي التُقِطت فيها الصورة، أو ما كانت تفكّر فيه ولم تقله. نظرتها إلى ابن أختي على سجادة الصلاة، تراني فيه، وتراه في خيالي الذي لا يغادر غرفتي.

خيالي الذي يعاودها كل ليلةٍ، فتذهب من صباحها لتزيح التراب عن الكتب الوحيدة، وتقول لإخوتي إنني سأعود، كما كنت أعود متأخرًا من وسط البلد.

أنظر إلى الصورة الأخيرة، وحُمرة وجه أمي، وأرى الدموع التي مسحتها لتخفيها عنّي. أعيد التجوال في الصور، ولا أجدني أدقق في تفاصيل البيت، لا في تلك التي تغيّرت، ولا في التي لا تزال كما هي، إن كانت الأشياء حقًّا تبقى كما هي بمرور الزمن.

كنت أظن أننا نحن البشر فقط من نشيخ، ونتغيّر، وتتبدّل مواقفنا من الحياة، وتشذّب الخبرات براءتنا، ويهدّئ العمر من ثورتنا، لكنّي رأيت في الصورة حمّام بيتي شائخًا. حوائطه نفس الحوائط، سخّان الغاز لا يزال في ركنه الأيسر، والنافذة تقابل الباب، الحوض على يساره، والمرحاض تحت النافذة.

كل هذه التفاصيل كانت في ذاكرتي، لم أستحضرها ولو مرة واحدةً لكنها كانت هناك. لكن ما رأيته في الصورة كان مكانًا لا أعرفه، لا يشعرني بالبيت، ولا بحمّامي الذي كنت أحن إليه بعد رحلاتي الطويلة لأستحمّ تحت مائه الدافئ.

وكأنني بعد أن أصبح البحرُ مُستَحَمّي الدائم، ومنخفضاتُ الجبال مراحيضي، وشلالات الأنهار المنحدرة من الجبال الخضراء حيث أقف لأغسل ما في نفسي، لم أعد أحن إلى الغرف المغلقة.

أذكر أول مرة استحممتُ فيها في “باريتشارا” -قرية أيقظني فيها حفيفُ الريح- ولم يكن للحمّام سقف، فكنتُ أرى النجوم وأنا تحت خيوط الماء. ذكرتني صورة حمام بيتي بشيخوخة الغرف الضيقة، الغرف التي تشيخ في غياب أصحابها.

لم أتعرف على بيتي كذلك في السلالم التي لا تشبه السلالم التي أحملها في ذاكرتي، ولا سطح البيت، فقد قامت العمارات حول عمارتنا ولم نعد نطل على جسر السويس وحي الزيتون وحدنا كما كنا في السنوات الأولى، حيث كانت عمارتنا العمارة العالية الوحيدة وسط حي من البيوت القديمة.

أصبح بيتنا الآن واحدًا من تلك البيوت القديمة، بل أصبح هو البيت القديم، أقدم العمارات العالية. لم تعد آثار دخان الحريق على حوائط البيت بعد أن غيرت أمي ألوانه كاملًا قبل سفري، لكن ذلك الدخان الذي خنقني وأنا وحدي في البيت، وكادت النيران تأكل كتبي، ولم أستطع النوم شهرًا كاملًا بعدها دون كوابيس اللهب والحرائق، كان ما جعلني أغادر البيت؛ بحثًا عن هواء لا يذكرني بدخان الحريق، وكوابيس الاختناق.

انتظرتُ أن تجعلني الصور أحنّ إلى البيت أكثر من حنيني الذي أحمل في قلبي، لكنّ ذلك لم يحدث.

كان بيتي الذي بحثت عنه في كل صورة هو عينا أمي، وما تحملان. حيث تنظر أمي يكونُ البيت. أما شقتي، ومكان نومي، ومكتبتي، فيمكنني حملها في حقيبة ظهري.

ربما جعلني الترحالُ وتغيير البيوت أفقد ارتباطي ببيتٍ بعينه، فكل مكان أشعر فيه بالرضا والطُمأنينة والأمان هو بيتي.

كل مكان هادئ، لا يمكن لضباط الأمن أن يكسروا بابه وقتما شاؤوا، كل مكان ينتهي خوفي حين أتجاوز بابه، كل مكان أستطيع أن أخلو فيه إلى نفسي، أو أن أجتمع فيه بأحبتي.

أعود، من جديدٍ أكرّر الصور القليلة. أرى أمي بخمارها تقف وسط الباب المفتوح، خلفها ألوان الحائط التي اخترناها معًا قبل رحيلي، أو التي اخترتُها أنا، ثم تركتُها وغادرت.

أردت أن تكون حوائط بيتي فيها من درجات الزرقة والخضرة ما يفسح لنفسي براحًا يدفع ضيق الشوارع والمدينة الخانقة. زُرقة السماء الخفيفة المختلطة بخضرة العشب، كانت الألوان التي أردت لها أن تحيط ببيتي.

لونت حوائط بيتي وتركتها لأمي، وها أنا هنا، دون بيت أعود إليه.

لكني تعلمت السباحة بعد أن فقدت خوفي من الماء. تعلمت السباحة في البحار والأنهار، إذ لم أتعلمها في الأحواض. تشبه ألوان بيتي تلك الألوان التي اخترتها، لكنها أرحب، وأهدأ بالًا، بعد انقضاء العاصفة، عاصفة سنوات الخوف والدم التي احتلت هذه الجبال الكولومبية حتى خمس سنوات خلت، ولم تكن تترك العصافير تغرّد كما تفعل الآن، ولا الشوارع كانت تمتلأ بثمار المانجو المتساقطة من أشجارها المنثورة.

لم أرسم على حوائط شقتي كما أردت، إذ لم أستقر على ما أريد رسمه. أردت كتابة أبياتًا أحبها، أو رسم مشهد يدفع حدود الحوائط المطبقة من الجوانب الأربعة فيفسح لنفسي مجالًا لترى أفقًا أبعد، لكنني لم أفعل. لو عاد بي الزمن الآن، الآن، حيث أدركت أن الزمن لا يعود، ولا يتوقف، ولا نحن نفعل.

لو عدت أنا في خيالي إلى تلك الأيام، لحاولت رسم أنغام العصافير التي تصاحبني الآن وأنا أكتب، العصافير التي لا تسكن القاهرة إلا صباحًا، حين ينام العساكر، وتهدأ أبواق السيارات.