يمكن لأي زعيم لبناني في هذه الأيام أن يستخدم كلمة “السّوري” (بأل التعريف) ذريعةً لتبرير ما حصل من إخفاقات في السياسة أو الاقتصاد، فالسّوري المتواجد على أرض لبنان متواجدٌ أيضاً في برامج “التوك شو” وفي البيانات والتصريحات الحزبية، أحياناً لشرح أسباب ندرة المياه أو انقطاع الكهرباء، وأحياناً عند الحديث عن ارتفاع معدلات الجريمة، أو تغيّر التركيبة الديموغرافية، بل حتى عن انهيار ما تبقى من ملامح الدولة ومؤسساتها.

يتصاعد هذا النوع من التحريض منذ عام 2011 مع تدفق أعداد كبيرة من السوريين إلى لبنان الذي يعيش هو الآخر انهيارات كبرى، إما هرباً من نظام الأسد أو من انسداد سبل العيش.

لكن في الأشهر الأخيرة، وصل الخطاب ذروةً مختلفة، وبدت معظم الأطراف التي تتقاسم النفوذ في لبنان –إن لم نقل جميعها– تتفق على توصيف السوري بأنه “خطر وجودي” على البلاد، و“قنبلة موقوتة” قابلة للانفجار، وعلى أن بقاءه هنا، بغض النظر عن الأسباب التي تجبره على البقاء، سوف يزجّ البلد في أتون حرب أهلية جديدة.

لاجئ أم نازح؟

لا تتوفر معطيات دقيقة عن عدد السوريين المتواجدين في لبنان، فكل ما يجري تداوله هو تقديرات مُتباينَة مصدُرها مفوضيّة اللاجئين أو منظمات دوليّة أخرى. كذلك لا تتوفر إحصائيات عن أعداد المواطنين اللبنانيين أنفسهم، فهذا يثير “حساسيات” تتعلق بتركيبة النظام الطائفي وتوزيعة الحصص بين أمراء الحرب السابقين.

مع هذا يتكرر في الخطاب الرسمي كلامٌ كثيرٌ عن تحمّل لبنان عبء نحو مليوني سوري، منهم حوالي 800 ألف لاجئ مسجل لدى الأمم المتحدة ومليون و200 ألف يقيمون في لبنان إمّا بطريقة قانونيّة أو بغيرها.

ورغم أن ساسة لبنان لا يحرصون في أحاديثهم وتصريحاتهم على إدراج السوريين في مجموعات وفق وضعياتهم القانونية، إلا أن الأخيرين يتوزّعون في ثلاثة أقسام، لاجئون ومُقيمون شرعيون ومهاجرون غير نظاميين.

عمار، شاب سوري مقيم في طرابلس، ينحدر مثل معظم اللاجئين المتواجدين منذ عام 2011 من مناطق حدوديّة متاخمة للبنان كانت قد دارت فيها معارك أدّت إلى تدميرها بالكامل. من بين هؤلاء من طالتهم ملاحقات أجهزة الأمن أو صودرت منازلهم، ومن بينهم آلاف الشباب الهارب من الخدمة الإلزاميّة ممن يفضّلون تحمّل شقاء المعيشة في لبنان على المشاركة في الحرب في صفوف جيش النظام.

لكن السلطات هنا في لبنان تحرص على إسباغ صفة “النازح” على هذه الفئة، خلافاً لتعريف منظمة الأمم المتحدة الذي يعتبر “النازح” من بقي مهجّراً داخل حدود بلده، بينما “اللاجئ” هو الفارّ إلى بلد آخر خوفاً من التعرض للاضطهاد.

بحسب عمار، لا يقف وراء الخلط في التصريحات بين “نازح” و“لاجئ” جهلٌ بالتعريفات القانونية – فعدد لا بأس به من أصحابها يحملون شهاداتٍ عليا في السياسة والقانون– إنما السبب هو تنصّل الطبقة السياسية من الالتزامات المترتبة على استخدام وصف “اللاجئ“، كحمايته وتوفير الحياة الكريمة له ريثما تتم إعادة توطينه في بلد ثالث، وقد يرجع السبب بحسب عمار إلى تبرير ترحيل اللاجئين قسرياً إلى دمشق كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

السؤال نفسه كلّ يوم

ينحدر عمّار من مدينة القصير في محافظة حمص السورية، المدينة التي استولت عليها قوات الأسد في حزيران (يونيو) 2013 بمساعدة مباشرة من “حزب الله” اللبناني، وهي من أوائل المناطق التي دخلتها قوات أجنبية، كما أنها كانت أيضاً موقعاً لأول “هزيمة كبرى” تعرضت لها الفصائل المعارضة التي كانت تُعرف سابقاً باسم “الجيش السوري الحر”.

منذ أن اعتقلت أجهزة الأمن السورية والد عمار سنة 2011 دون أن يعرف مصيره إلى اليوم، هرب الشاب الثلاثيني إلى مدينة طرابلس شمالي لبنان مع أسرته المكوّنه من أمّه وشقيقاته الثلاث. لم يكن يعلم أن إقامته بلبنان ستطول إلى هذا الحد، خصوصاً أنّه مسجّل وعائلته لدى مفوضية الأمم المتحدّة وأسماؤهم على جداول السفر وإعادة التوطين في أستراليا أو كندا.

“ما زلت أنتظر، كل يوم أطرح على نفسي السؤال نفسه الذي يطرح مئات الآلاف مثلي: هل سأبقى لاجئاً في لبنان، هل سيعاد توطيني في استراليا، أم سيجري ترحيلي إلى سوريا؟”.

لا يبدو أن مخاوف عمار من الترحيل الإجباري وهمية، فقد سُجّلت إلى اليوم مئات الحالات للاجئين سوريين، أفراداً وعائلات، جرى ترحيلهم من قبل السلطات اللبنانية رغمَ أنّهم مدرجون في قوائم مفوضيّة الأمم المتحدة بصفة “لاجئين”.

يمثّل عمّار وعائلته شريحة واسعة من طالبي اللجوء في لبنان، لا يستطيع العودة إلى سوريا خوفاً من الوضع الأمنيّ، ولا يريد حمل السّلاح بحسب ما يقول، سواء مع أو ضد قوات جيش الأسد، وفي الوقت نفسه يقاسي ظروفاً معيشية شاقة في ظلّ الانهيار الإقتصادي المتواصل منذ خمس سنوات في لبنان والذي صاحبه تضييق في فرص العمل على السوريين في كل المجالات.

بحسب المفوضية السامية للاجئين، وبالرغم أن بعضهم يعمل في قطاع الزراعة والبناء، فإن 9 من بين كل 10 لاجئين سوريين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

يقول عمّار: “السوري في لبنان لا يعمل بشكل منتظم، قد تجد عملاً لشهرين ثم تتوقف ثلاثة أشهر. نصف السنة بعمل والنصف الآخر من دونه. كل شئ مرهون برغبة صاحب العمل اللبناني، ومع ذلك نتقاضى أجوراً متدنية للغاية”.

ويتابع: “المشكلة الأكبر أن الناس في لبنان يلوموننا ويقولون إن اللاجئين السوريين يتقاضون مساعدات بالدولار الأمريكي من مفوضية اللاجئين.. في الحقيقة هذه المعونة لا تكفينا أكثر من أسبوع واحد. كيف لنا أن نتخيل أن مائة دولار سوف تكفي عائلة مهجّرة مؤلفة من خمسة أفراد، وأن حال هذه العائلة أفضل من بقية الناس؟“.

ذروة الخوف

في أبريل (نيسان) الماضي شهد لبنان تصاعداً حاداً في الخطاب المطالب برحيل أو ترحيل السوريين عن أراضيه. بلغ التوتر ذروته بعد حادثة اغتيال منسّق حزب القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان. ووفقاً لبيان الجيش اللبناني قُتل سليمان أثناء محاولة اختطافه من قبل مجموعة قامت بنقل جثته إلى سوريا، وفي أعقاب الحادثة أعلنت مديرية مخابرات الجيش عن توقيف معظم أعضاء العصابة السوريين المشاركين في عملية الخطف.

مع انتشار البيان، اندلعت سلسلة من التحركات في أحياء ومناطق اللبنانية، فأغلق مؤيدون لحزب القوات اللبنانية طرقاتٍ رئيسةً في عدة مناطق مثل البترون، جبيل، وزوق مكايل، لكن لم تتوقف الأمور عند هذا الحد، فقد وثّقت تسجيلات فيديو اعتداءات جسدية على عشرات السوريين منهم شابّان في طبرجا وزوق مكايل تم سحلهما في الشارع أمام أعين المارّة، كما أظهرت مقاطع أخرى مناصرين لحزب القوات يجوبون منطقة برج حمّود على درّاجاتهم النارية مطالبين السوريين عبر مكبّرات الصوت بإخلاء منازلهم ومحالهم التجارية المستأجرة في غضون ساعات قليلة. أدت هذه التهديدات إلى نشر حالة من الذعر بين السوريين في المنطقة دفعت العديد منهم للنزوح أو الاختباء لدى معارفهم خوفاً على حياتهم.

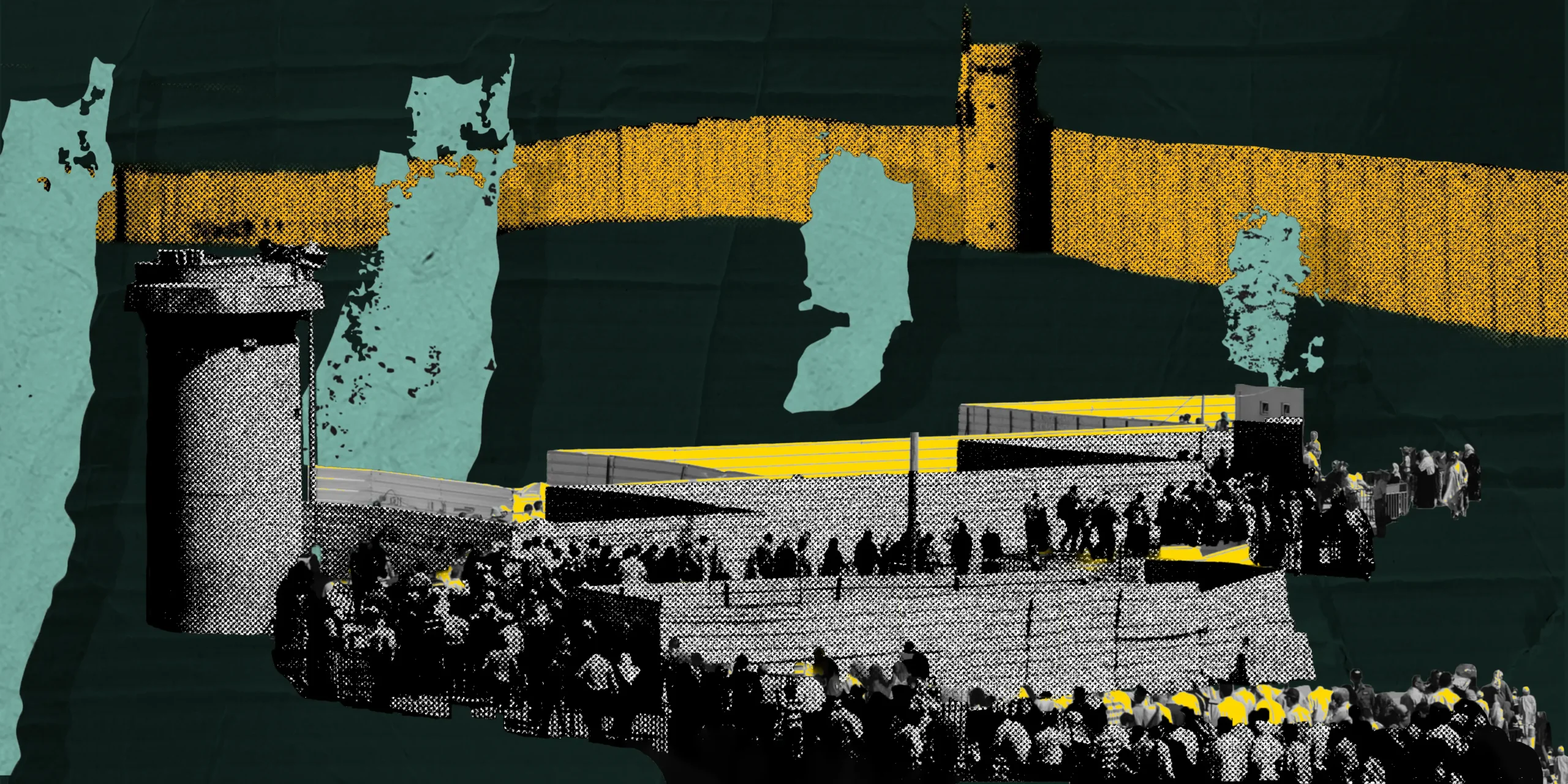

قبل ذلك بكثير أصدرت عدة بلديات، مثل بلديات سد البوشرية، وعين الرمانة، وجونية، والأشرفية، وكسروان، وبلديات أخرى في محافظة جبل لبنان، قرارات تمنع تجول السوريين في الشوارع والمناطق العامة بدءاً من السادسة من مساء كل يوم، وازدادت وتيرة الترحيل القسري للسوريين ممن لا يحملون أوراق ثبوتية ولا يقيمون أو يعملون بشكل نظامي.

مع ذلك، كانت حادثة سليمان بمثابة مرحلة جديدة ارتفع فيها سقف الانتهاكات التي تطاول اللاجئين والمقيمين السوريين، فقد تلقى “مرصد السكن” 13 بلاغاً عن إخلاءات جماعية للسوريين في الشهور الثلاثة السابقة لمقتل سليمان، مقابل 74 بلاغاً في الشهور الثلاثة التالية للحادثة.

يرى عمّار أنّ ردة الفعل تلك جعلت غالبيّة السوريين بكلّ لبنان يعيشون حالة توتّر وخوف، فصاروا يتحاشون الخروج من منازلهم ويتجنّبون التكلم باللهجة السورية في أماكن عامة، لكن عمار يعود ليؤكد على أن العديد من أصدقائه اللبنانيين تضامنوا معه وتعهّدوا بحمايته وعائلته، ما جعله على الأقل يستأنف العودة إلى عمله.

الخطة “باء”

في ظل تلك الأجواء المتوترة استمر التجاذب بين السلطات اللبنانيّة ومفوضيّة الأمم المتحدّة حول تسليم ما يعرف بـ “داتا السوريين”، وهي تلك البيانات الخاصة باللاجئين التي تملكها المفوضيّة ولا تشاركها مع الحكومة، كتاريخ دخول اللاجئ إلى لبنان والمنطقة التي ينحدر منها في سوريا، ومكان سكنه الحالي، وعمله، ومقدار المساعدات التي يتلقاها من المفوضيّة.

تبرّر السلطات اللبنانية طلبها بحاجتها إلى إحصاء المقيمين السوريين على أراضيها وبأنها تسعى إلى إعادة غير النظاميين إلى بلدهم، في حين تخشى المفوضية إساءة استخدام هذه البيانات بطريقة مخالفة للقانون الدولي، كأن تصل بطريقة ما إلى أيدي أجهزة الأمن السورية. ولأن المفوضيّة لا تتجاوب كما تقول السلطات، لوّح الأمن العام اللبناني عبر مسؤوليه بتطبيق ما يسمّى بـ “الخطة باء”.

تعني “الخطة باء” أن تنتقل السلطات اللبنانية إلى مرحلة جديدة تقوم فيها بجمع المعلومات عن السوريين المقيمين على أراضيها بنفسها، بغض النظر عن قاعدة البيانات التي بحوزة المفوضيّة، وتوزيعهم وتصنيفهم ضمن مجموعات، وذلك بهدف ترحيل من يتواجد منهم بطريقة غير نظامية.

لكن الطرح هذا يفتقد إلى الجانب العملي وفقًا لمراقبين، إذ كيف يمكن على أرض الواقع لدولة تعاني من شبه انهيار في مؤسساتها العامة أن تضطلع بهكذا مهمة ووفق أية معايير؟

كما يصطدم هذا الطرح بموقف المفوضية التي تشير في تقاريرها إلى أن حوالي 80% من اللاجئين لا يمكنهم الحصول على إقامة قانونية، إذ يعتبر لبنان أي مواطن سوريّ دخل بطريقةٍ غير نظامية بعد عام 2015 شخصاً غير قانوني، وبالتالي يواجه عشرات الآلاف خطر الترحيل القسري إلى مناطق النظام في سوريا.

مستقرون.. لكن خائفون

يعيش إسماعيل الرّجل الخمسيني عامه الثلاثين مقيماً في بيروت. بدأ حياته في ثمانينيات القرن الماضي عاملاً بإحدى ورش البناء بينما كانت الحرب الأهلية اللبنانية تطوي آخر فصولها. تغيّرت ظروفه الشخصيّة وتغير حال البلدين، سوريا ولبنان، لكنه ما زال يقيم في المكان نفسه مع عائلته التي نزحت عام 2012.

لا يرى إبن مدينة الرّقة السوريّة أفقاً في المدى المنظور لتخفيف حدة المناخ المعادي للسوريين، لاجئين كانوا أم مقيمين، فالخطابين الرسميّ والإعلاميّ يشجعان على كراهية “السوري” ويحملانه وزر ما وصلت إليه البلاد من حالة فوضى وانهيار.

يستغرب اسماعيل مقدار جرعات الكراهية التي تبث يومياً، فمعظم القنوات والصحف على اختلاف مرجعياتها “تتجاهل الدور الذي لعبه العمال المقيمين منذ عقود والذين أسهموا في بناء البلد في مجالات عدّة، مثل الزراعة والعقارات والخدمات وغيرها”. “هؤلاء ما زالوا يعملون حتى الآن”، يقول اسماعيل ويمد سبابته في الأفق مشيراً إلى أكثر من موقعٍ لجسر وفندق وبرج سكني كان هو نفسه واحداً من الذي شاركوا في تشييدهم.

يمتلك إسماعيل إقامة تخوله العمل، مما يجعله مطمئناً إلى حد ما في المستقبل القريب، فهو يشبه آلاف السوريين المقيمين بشكل قانوني في مختلف المناطق اللبنانية، الذين يسمح لهم رسمياً بالعمل في قطاعات ثلاثة فقط، هي الزراعة والبناء والنظافة.

ازداد عدد هؤلاء بعد الانتفاضة السورية، ويعيشون حياة مستقرة نوعاً ما، يدفعون رسوم الإقامة والعمل، يسددون الفواتير، ويستأجرون المنازل. منهم أيضاً من يحمل “إقامة المجاملة“، وهي إقامة تُجدد كل ثلاث سنوات تُمنح لأبناء المرأة اللبنانية وزوجها. لكن ما يثير قلق إسماعيل هو تصاعد الحوادث الفردية والتوترات التي قد تعرضه أو أسرته للخطر.

“نزوح اقتصادي”

في العام 2019 كانت المصارف في لبنان تعلن عن تبخّر أرصدتها بينما قيمة الليرة السورية تسارع في السقوط إثر صدور “قانون قيصر”.

آنذاك توافد آلاف السوريين الذين يعيشون في مناطق النظام إلى لبنان بقصد العمل. ففي سوريا، يتراوح راتب الموظف الحكومي بين 20 إلى 40 دولاراً شهرياً، بينما في لبنان، ورغم سوء الوضع، لا يقل أجر أي عمل، خاصة للعمالة السورية، عن 200 إلى 400 دولار شهرياً.

نتيجة لذلك، أطلقت جهات حكومية لبنانية على هذه الموجة الجديدة من الهجرة السورية اسم “النزوح الاقتصادي السوري”، والذي ما زال مستمراً. وتعتبر هذه الفئة “تهديداً للبنان” بحسب تصريحات مسؤوليه، نظراً لأن أغلبهم دخلوا البلاد بطرق غير نظامية، مما يجعل من الصعب إحصاء عددهم بالمقارنة مع المقيمين المسجلين واللاجئين لدى المفوضية.

ويعد “قانون قيصر” الذي أقره الكونجرس الأمريكي في عام 2019 أحد أبرز الوسائل لعزل النظام السوري دولياً، إذ يفرض عقوبات اقتصادية وقانونية على شخصيات سورية بارزة ويمتد تأثيره ليشمل أفراداً ومؤسساتٍ تتعاون مع النظام عسكرياً أو اقتصادياً بمن فيها جهات لبنانية وقفت في الحرب السورية إلى جانب النظام.

قصي شاب سوري من بين آلاف تأثروا بالظروف التي شهدها بلده عقب صدور هذا القانون. قرر الانتقال إلى لبنان بحثاً عن عمل عبر أحد المعابر غير الشرعية. يروي أنه دفع مبلغ 200 دولار لأحد المهربين العاملين في مناطق سيطرة حزب الله اللبناني، ليتمكن من العبور من قرية في ريف القصير إلى منطقة الهرمل اللبنانية رفقة مجموعة من السوريين، ومن هناك، نقلهم سائق مركبة “فان” لبناني إلى بيروت.

يمثل قصي نموذجاً لمئات من السوريين يدخلون يومياً إلى لبنان بقصد العمل منذ الأزمة الاقتصادية في 2019. يؤكد أنه لم يكن ليغامر بالتواجد دون إقامة شرعية لولا ضمانه وجود وظيفة عن طريق أحد معارفه اللبنانيين في الضاحية الجنوبية، حيث يعمل ناطوراً في مبنى سكني كبير.

ويشير إلى أن العديد من السوريين يعملون في مناطق مختلفة تحت إشراف رجال أعمال لبنانيين مرتبطين بشخصيات نافذة في الدولة، في مجالات خدمية برواتب لا تتجاوز 400 دولار شهرياً، وهو ما يعادل عشرة أضعاف ما قد يكسبونه من وظائفهم في سوريا.

ذاكرة ثقيلة

لا تحبذ وسائل الإعلام التي تقود خطاب التحريض ضد اللاجئين نبش ماضي الحرب الأهلية في لبنان التي استمرت 15 عاماً، فتلك حارب فيها الجميع ضد الجميع، وعلى الجميع أن يطوي الصفحة لا أن ينكأ الجرح. لكن صقور الإعلام والسياسة -الذين لم يعودوا يقتصرون على الأحزاب اليمينية المسيحية- لا يترددون اليوم من استعادة ذكريات الحرب، فقط عند الكلام عن اللجوء السوري في لبنان.

بحسب خليل، وهو مواطن لبناني وصاحب محل تجاري لبيع الألبسة في البربير، فإن ساسة لبنان يستخدمون كل شيء ممكن لاشغال الناس وتحريضهم، فلا يفرقون بين السوري اللاجئ وبين السوري النظام الذي احتلّ لبنان وارتكب جرائم ضد شعبه، وقد نجحوا إلى حد كبير في ذلك، إذ يمكن سماع عبارات يومية في الشوارع والمقاهي، لكن أيضاً في الصحف وبرامج “التوك شو” الكبرى، تشبّه تواجد اللاجئين السوريين في لبنان “بالاحتلال السوري” خلال فترة الحرب الأهلية وما بعدها.

بالنسبة لخليل لا يمكن إنكار أن التعايش بين الشعبين بكل ما تحمله الذاكرة من قصص مؤلمة في العقود الخمسة الماضية هو أمر خالٍ من التعقيدات، فهناك حساسية وتحفّز لدى البعض، وعنصرية لدى الآخر، وبالطبع هناك فئة من الطرفين تعتقد بوجود شكل من أشكال العداء لا يمكن محوه، وهناك زعماء طوائف ومحللين تلفزيونيين ونواب برلمان بينهم حلفاء للنظام السوري يستخدمون وصف “القنابل الموقوتة” عند الحديث عن السوريين، “القابلة للانفجار” إن لم يعودوا إلى سوريا.

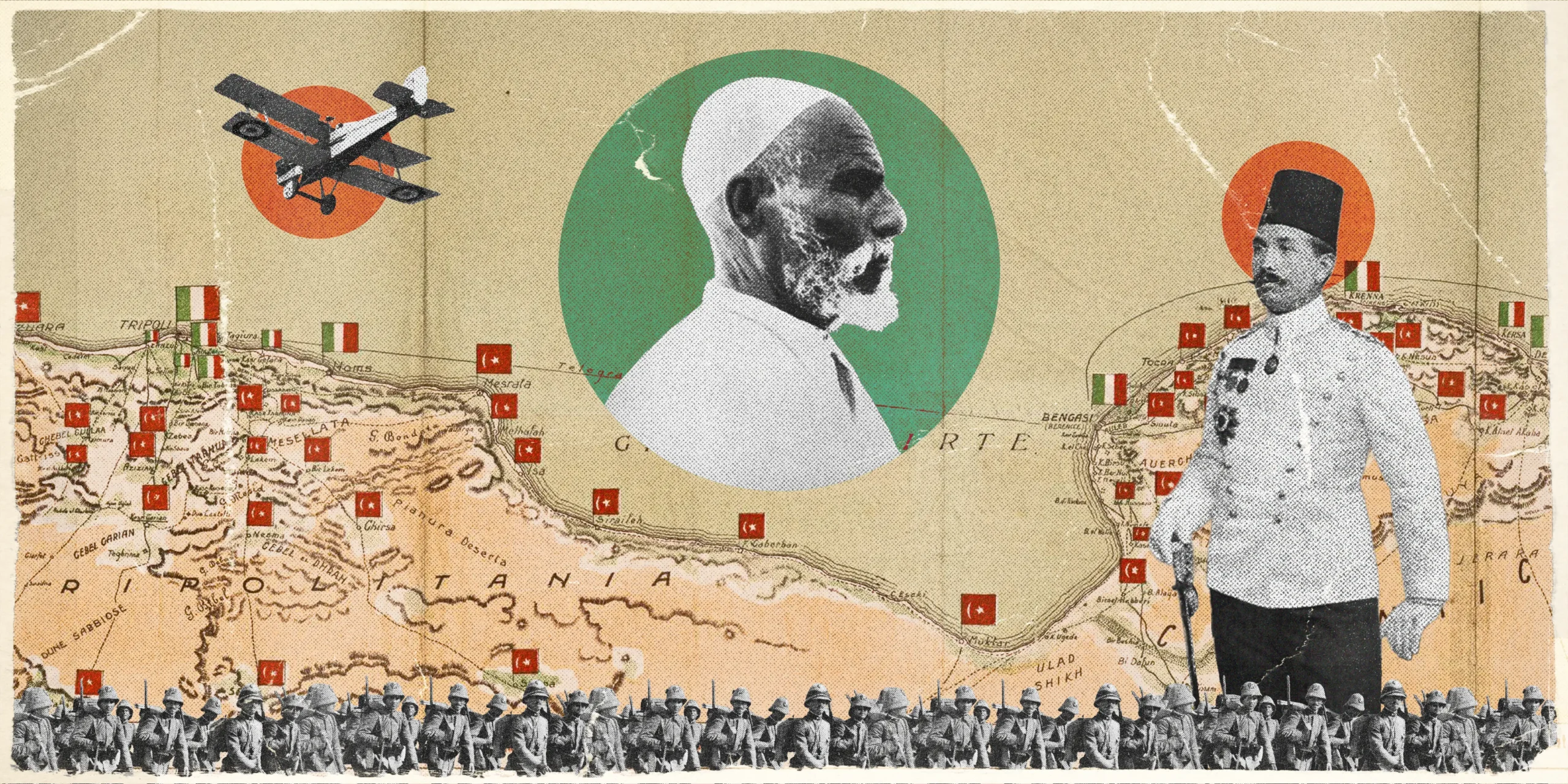

يروي خليل بمرارة كيف قُتل والده على يد ضابط من الجيش السوري، ويتذكر تعرّض عدد من أقربائه للإذلال على يد عناصر الجيش والمخابرات السورية خلال التسعينيات، وكيف حصل الأمر نفسه مع آلاف عانوا من انتهاكات وجرائم لن تُمحى من ذاكرتهم.

مع ذلك يؤكد خليل أن “المقيمين السوريين في لبنان لا يحملون ذنب نظام الأسد”، وأنه يتعامل معهم في العمل والسكن دون تمييز، مشيراً إلى أن الفصائل اللبنانية التي شاركت في الحرب السورية، مثل حزب الله والحزب السوري القومي الاجتماعي وغيرها، ترتكب اليوم الأفعال نفسها من خلال التدخل العسكري إلى جانب نظام الأسد، مستدركاً أن هذه الأحزاب أيضاً “لا تمثل اللبنانيين”.

لكن بعيداً عن كل هذا، يعترف خليل بخوفه “المشروع” من تزايد أعداد السوريين في لبنان “فهناك مليونا سوري الآن، وقد يفوق عددهم في المستقبل أعداد اللبنانيين أنفسهم الذين يتجهون نحو الهجرة بشكل متزايد”، وهي مشكلةٌ حلّها برأيه ليس في التحريض على اللاجئ، لكن ينبغي الإقرار بها.

أحمد، سوري يعمل في مجال التجارة، يعلق على كلام صديقه خليل قائلاً: “أنا لست غازي كنعان أو رستم غزالة“. يؤكد أحمد أنه يتفهم مرارة الماضي، بل يشعر “بالخجل” على حد وصفه مما عاناه اللبنانيون من النظام السوري، “لكنني أشعر أيضاً بالخوف كلما عُقدت مقارنة بين اللاجئ وبين الاحتلال السوري أو كلما استخدم أحدهم توصيف القنبلة في الحديث عني وعن غيري من السوريين“.

طوعية.. لكنّها إجبارية

في بلد مقسم إلى مناطق نفوذ، ويبسط زعماء الطوائف سلطتهم على الأحياء والمدن، تتصاعد الاتهامات بين القوى الحاكمة والمعارضة تحت عنوان “حل مشكلة النزوح السوري في لبنان” بشأن من يتحمل مسؤولية الوضع الراهن.

فالقوى المسيطرة على السلطة، مثل حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، تتهم المعارضة، مثل القوات اللبنانية وحلفائها، بأنهم المسؤولين عن تدفق اللاجئين، لأنهم دعموا الثورة السورية ورحبوا بهم. بالمقابل، ترد المعارضة بأن الحكومة التي كانت تحت سيطرة “محور المقاومة والممانعة” في عام 2011، هي التي فتحت الأبواب أمام السوريين، وتشير إلى أن تدفقهم كان عبر معابر غير قانونية يسيطر عليها حزب الله.

وعلى الرغم من الخلافات، يتفق الجميع تقريباً على أن المشكلة تتجسد في فتح الحدود أمام مئات الآلاف من الهاربين، وكأنّ المنتظر آنذاك كان تركهم عالقين بين آلة الحرب السورية والحدود المغلقة.

في عام 2022 بدأت تظهر في الإعلام اللبناني قصص عن “عودة طوعية”، وفي الأشهر الأخيرة غادر بالفعل بضعة مئات من اللاجئين بعد تنسيق بين السلطات اللبنانية ونظيرتها السورية، رغم تحذيرات أطلقتها منظمات دولية وحقوقيون من أن هذه الشكل من العودة ليس “طوعياً” وما يجري ما هو إلا لعب في الكلام. فالعودة الطوعية تقوم على تسجيل طلبات الراغبين من ثم تسهيل أمور عبورهم إلى الحدود، ولا تكون من خلال قرارات ترحيل وضغوط سياسية ومداهمات وتوقيفات وحرمان من الإقامة، خصوصاً أن هناك حالات عديدة موثقة للاجئين عادوا وتم اعتقالهم من قبل النظام بتهمة الانتماء للمعارضة أو التعامل مع قوى خارجية، وبعضهم مات في المعتقل.

الكلام الرسمي عن “عودة طوعية” تحوّل تدريجياً في الآونة الأخيرة لصالح دعوات صريحة لترحيل السوريين قسرياً إلى بلدهم. يظهر هذا من خلال التضييق اليوميّ على المقيمين في مخيمات اللجوء وإقفال خيام ومنازل يقطنونها بالشمع الأحمر، وإغلاق محال تجاريّة استأجرها لاجئون في كلّ أنحاء لبنان، ومن خلال عشرات المداهمات التي نفذتها قوى الأمن على مطاعم وفنادق وورش بناء في العاصمة بيروت بحثاً عن عمّالٍ مختبئين في الداخل، وكلّها قصص تُنشر عبر الإعلام وتحظى بمباركة الطبقة السياسية، لتبدو وكأنّها خطوات عمليّة مُتسارعة لإعادة السوريين إلى بلدهم.

ربما هي ما زالت خطوات “دعائية” للتحشيد السياسي أو لإشغال الرأي العام، لكنها تزيد من جرعة الخوف لدى السوريين، في ظل مناخ عدائي يحيط بهم في لبنان، ومصير مجهول ينتظرهم خلف الحدود.