صيف 2017، الحرارة الشديدة تفقدني أي رغبة في الخروج، لكن الاتصال الذي تلقيته بالأمس من أحد المسرحيين، يدفعني دفعًا إلى المكتبة، قال إنه يفكر في تقديم مسرحية عنها، وطلب أن أكون الباحثة التي ستنبش في أرشيفها للمساعدة في بناء القصة. وافقت، ولم أحسب في البداية أن الأمر سيشق عليّ، كيف ذلك وأنا أنوي البحث في أرشيف مغنية من الأسماء الثقيلة في تاريخ الموسيقى التونسية والتي كانت “ديفا” زمانها؛ لا بد أن العثور على مادة دسمة في أرشيفها لن يكون عسيرًا، حتى أنني تصورت أن أجد قسمًا خاصًا يضمّ وثائقها وما كتب حولها. وبالفعل بدأت البحث عنها من البيت بأن فتحت جوجل وكتبت اسمها.. صليحة، وضغطت search…

خرجت من البيت وأنا أقلب في الروابط، كان معظم ما يعرضه محرك البحث تسجيلات أغانيها على يوتيوب؛ أفتح واحدًا منها وأسمع؛ هاهو عازف الناي يسبق صليحة ويطيل في تنويعاته وكأنه يمهد الطريق لها، بل إنه يؤخّر وصولها إلى الجمهور المتشوق، قبل أن يصدح صوتها البدوي الواضح بأغنية تستعيد قبائل بني هلال.. بالله يا أحمد يا خويا/ يا راكب العتيد/ رد الخبر منك نسمع عن نجعنا دريد.

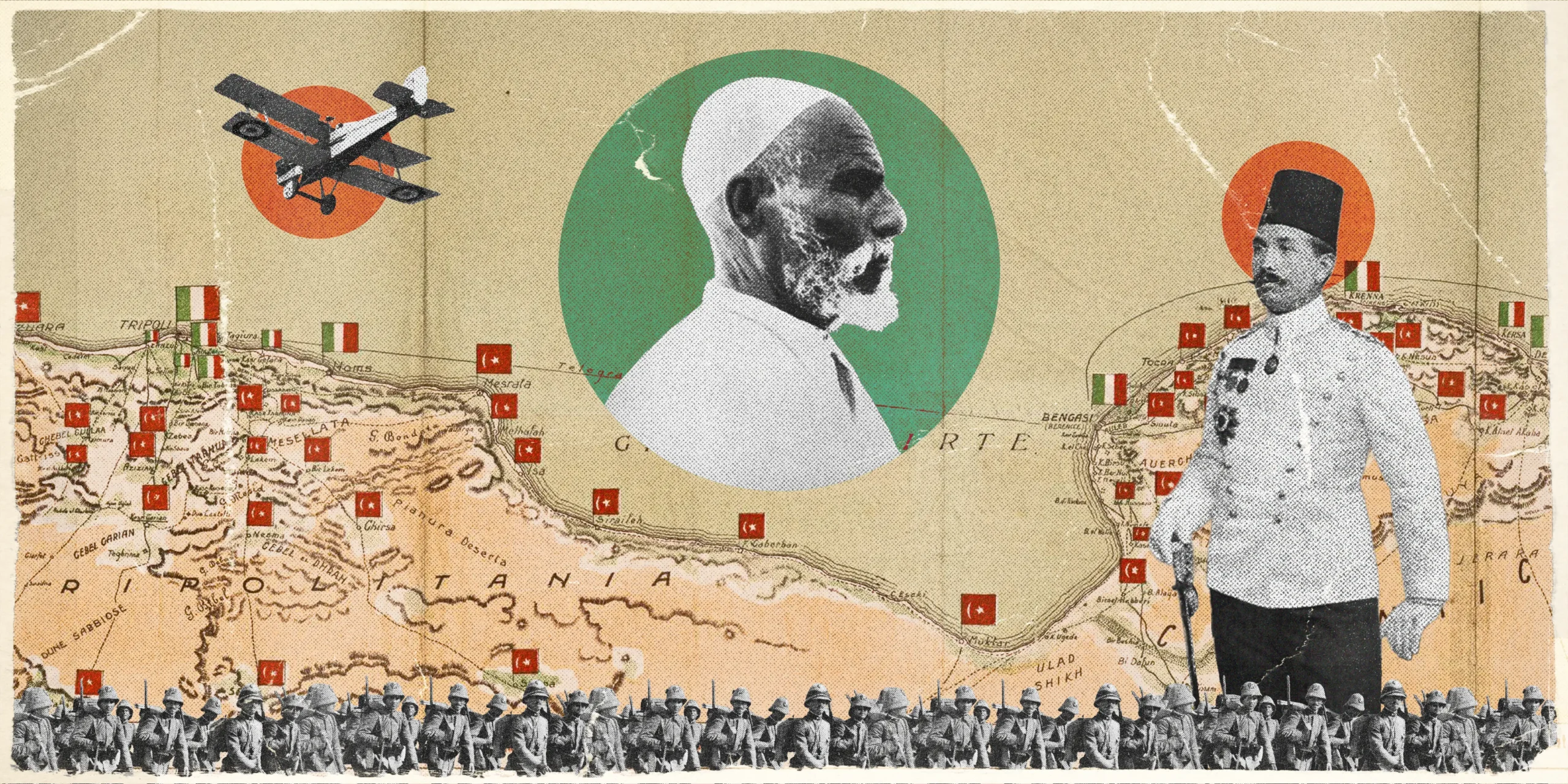

عثرت على كتاب عن تاريخ المدرسة الرشيدية للموسيقى، بينما أفتش في المكتبة العامة. واعتقدت أنه سيكون مرجعًا حول صليحة (1914-1958) بالنظر إلى الدور الأساسي الذي لعبته في المدرسة، لكنني لم أجد فيه إلا جملة واحدة عن الفنانة التي يعود معظم الفنانين التونسيين اليوم إلى الإرث الذي ترتكته. تكررت هذه الخيبات أثناء بحثي، ولم تكن المكتبات التي زرتها بأفضل حالًا من جوجل، فهذا أيضًا لم يسعفني بالكثير. شيئًا فشيئًا ظهر لي أنه وحتى القليل المتداول عنها يغلب عليه غياب الدقة والتزييف والمغالطات التي لم يفكر كثيرون في التحقق منها.

أمامي طريقان.. إما التجول في شارع الحبيب بورقيبة ومزاحمة الناس في فوضاهم أو الذهاب من هذا الطريق المجهول الفارغ ومزاحمة نفسي في فوضى خيالي. لكنني أحب دائمًا التمشي وحدي؛ أختلق قصصًا ووجوهًا كثيرةً إلى أن يصير الشارع جسدي، وأنا فيه فكرة أتحرك مثل جنين أركل من هنا وهناك بحًثا عن مكان أريده ولم أعرفه بعد.

تهت في أفكاري وبين منعطفات الشارع إلى أن وجدت نفسي أمام باب “الرشيدية”، ثلاثين دقيقة تقريبًا من شارع الحبيب بورقيبة إلى شارع جرابة حيث تقع مدرسة الرشيدية للموسيقى في قصبة تونس، بيت قديم وتقليدي ظلت المدرسة فيه منذ أن تأسست عام 1934 على يد عدد من المثقفين والموسيقيين الذين كان هدفهم الأساسي الحفاظ على المالوف، لكن صوتًا مثل صوت صليحة صنع لنفسه مكانًا أساسيًا بين غناء أبناء وبنات المدينة وأفسح مكانًا للأغنية البدوية التي جلبتها معها وكانت ملكة عليها.

في الرشيدية وجدت نفسها موضع سخرية، ومحاطة بالفنانات الجميلات بينما كانت إحدى نقاط ضعفها أنها لم تكن امرأة جميلة وقد حرص الجميع على تذكيرها بذلك..

وجدت المكان مقلوبًا وكله فوضى فسرها الحارس العجوز بأن المكان قيد الترميم. وحين سمع مني اسم صليحة عمل جاهدًا ليبحث بين ملفات إدارية كانت ملقاة لسبب أجهله بالقرب من سلة المهملات، فجأة التفت إليّ وسحب بيده ملفًا من بينها كُتب عليه.. صليحة، ولوّح به. قلبت الملف فسقطت منه بطاقة تسجيلها في الرشيدية وظلت عيني عالقة على مكان الميلاد.. صليحة ليست تونسية؟ ! البطاقة تقول إن جنسيتها جزائرية صوّرت الملف وأعدته إلى الحارس السعيد بأنه قدم لي المساعدة.

وجدت أكثر من سيناريو لطفولة صليحة تصرف فيه كلٌ حسب مزاجه. فهي تارة الطفلة التي ولدت في تونس من أب جزائري وأم تونسية، وتارة البنت التي هرب بها والدها من الجزائر. ولكن أين أبحث عن صليحة وأجدها؟

ما عثرت عليه حتى الآن حرك داخلي الكثير من التساؤلات. كنت كلما قرأت أكثر وفتشت أكثر، فاجأني التلفيق الذي تعرضت له، وجاء وقت شعرت فيه أن الشح في المصادر عنها لربما ليس أمرًا سيئًا بالضرورة فقد كان هناك استعداد لإلصاق أي شيء بالفنانة المرأة، وفكرت أن هذه مسألة لا علاقة لها بالأرشيف فقط، بل إنها مرتبطة بوجود أي امرأة في الفضاء العام.

مع الوقت، تغيّر هدفي من البحث. لم يعد يهمني إيجاد معلومات تخدم عملًا مسرحيًا، بل ربما إنني نسيت وسط البحث السبب الأول لانهماكي بحياة هذه المرأة، لذلك حين اتصل بي المسرحي وأخبرني أنه صرف النظر عن المسرحية، لم أكترث وأكملت البحث عن صليحة التي أصبحت تخصني. كان لدي الكثير من الأسئلة، وكل إجابة وصلت إليها ولادة لسؤال جديد في غياب الكتب والأفلام الوثائقية، اسمها يرد في مراجع الرشيدية بشكل عابر… لكن بحثي قادني إلى مصدر حيّ يحكي عنها. ففي غياب المحفوظات المطبوعة والوثائق تلجأ معظم الكاتبات والمؤرخات المعنيات بتاريخ النساء إلى الأرشيف الشفوي، وليس من المبالغة القول إن تاريخ النساء يعاد كتابته اليوم باعتماد أساسي على الشهادات الشفوية والمرويات المنقولة والمقابلات الشخصية.

كنت أفكر في التوقف عن العمل، ولكن شيئًا ما منعني، رغبتي في تحريرها من الغياب ومن تلفيق حياة لها لم تكن حياتها

الفضول قادني إلى “نبر” المدينة التي عاشت فيها طفولتها والتابعة لولاية الكاف القريبة من الحدود الجزائرية. حزمت حقيبة صغيرة وذهبت وهناك ظللت شهرًا أفتش عن أي أحد ربطته بها صلة معرفة أو قرابة، وبدأت أسأل في دور الثقافة إلى أن وصلت إلى الرجل الطاعن في السن الذي عرفها، وكان هذا أحد العازفين في فرقتها.

يتذكر الحبيب عمّار الوشم على وجه صليحة، علامة أصولها الريفية، هذا الانتماء الذي لطالما جلب لها التنمر، يقول إن التمييز بين القادمين من الريف والمدينة في الرشيدية سبب لها عقدة حيث وجدت نفسها موضع سخرية في مدرسة ملؤها شخصيات “البلْدية”، أي أبناء الحاضرة، ومحاطة بالفنانات الجميلات بينما كانت إحدى نقاط ضعفها أنها لم تكن امرأة جميلة وقد حرص الجميع على تذكيرها بذلك. في الملف الذي صوّرته أوراق عن صراعات الفنانة مع رئيس الرشيدية ومع موظفيها الذين تتهمهم بالتحرش، مشاكل وشكاوى ومطالبات بحقوق مادية ومراسلات مع مصطفى الكعاك الذي ترأس فرقة الرشيدية الموسيقية في الأربعينيات.

يقول عمّار إن صليحة وجدت السلوى بعيدًا عن هذه الأجواء المسمومة بصداقة بنتها مع الفنان الكوميدي صالح الخميسي، كما عُرف عنها بحسب عمّار تعدد علاقاتها العاطفية وزيجاتها العرفية. أما صديقتها الأقرب فكانت “البوخة”، التي يرى أنها كانت تغطي على غياب ثقتها بنفسها، فقد كانت شبه عاجزة عن صعود خشبة المسرح والغناء دون أن تكون ثملة، لم يكن بمقدورها مواجهة الجمهور وهي بكامل يقظتها ووعيها، إذ يبدو أن ماضيها الفقير وعلاقاتها التدميرية مع الرجال وما كانت تتعرض له من تعليقات على شكلها وصراعات الرشيدية تركت جرحًا غائرًا كان يتحول إلى صوت جميل لامرأة تجيد الغناء وهي ثملة.

إلى اليوم يسخر الناس منها، آلمني تعليق أحد من التقيت بهم في “نبر” حين قال.. “من حسن الحظ أنها غنت قبل التلفزيون”، ليكمل ساخرًا.. “حتى في صورها على الإنترنت اليوم جرى تحسين هيئتها بالفوتوشوب”.

تغني صليحة وتدور أسطوانة اليوتيوب وأسمع.. “الحبيب هجر ” و”آش يفيد الملام” و”يا للنسيم يئن حزنا بعدما …ألقى من الحنان جناحا “… أتمعن في ملامحها ويصلني الألم الذي قتلها مبكرًا (رحلت وعمرها 44 عامًا). وبدا لي أن الموت طاردها مذ كانت طفلة تتسلق الجبال ترمي بجسدها الصغير النحيل الى المجهول، وطاردها حين جاءت من ريف الكاف الى العاصمة الى حياة تونس المدينة لتختنق بتهم البلدية. طاردها وهي تشتغل خادمة في بيت المغنية بدرية ولم تتجاوز الـ 12 عامًا.

صار مسكني مركز الأرشيف بحثًا في صحف قديمة يعود تاريخ بعضها إلى العشرينيات. أقضي ساعات لأصل إلى مقال واحد. ليس لأني بطيئة ولا لأن الصحف قليلة. وجدت نفسي استخدم آلة عجيبة قديمة جدًا استخدمت لتسجيل الصحف التونسية القديمة كأشرطة. فتحت وفتشت في كل الصحف؛ وكان أن ما وجدته في الصحف يتعارض مع بعض الكتب التي قرأتها والتي تعرضت الى سيرة هذه الفنانة باحتراز شديد.

لا أسعى الى البحث عن قصة مثيرة ولا إلى تصيد التواريخ واكتشاف الأحداث وتفاصيلها… ولكن لماذا أفتش في الأرشيف؟ لماذا نعود الى التاريخ؟ ربما أنه لم ينته بعد..

جمعني حديث مع أحد العاملين بالأرشيف فأطلعني كيف أن إدارة الأرشيف، وهي من أقل الإدارات حظوة واهتمامًا من حيث ميزانيتها، أتلفت العديد من الصحف والمراجع القديمة لعدم وجود المرافق الضرورية للمحافظة عليها وأرشفتها بطرق حديثة. وإن كان موظف الأرشيف قد بدا مطلعًا على موضوعي وواعيًا لأهمية التوثيق، فإن موظفة أرشيف أخرى سألتني من تكون صليحة.

البحث في الأرشيف ليس مهمة صعبة وحسب، بل ومكلفة أيضًا، كنت أفكر في التوقف عن العمل، ولكن شيئًا ما منعني، رغبتي في تحريرها من الغياب ومن تلفيق حياة لها لم تكن حياتها، وهكذا استمريت وأسعفتني منحة حصلت عليها في المتابعة والبحث أملًا في تنويع مصادري، على أن هذه المصادر في حد ذاتها لا وجود لها. حتى وإن كانت موجودة، فالمحفوظات والقصص المنشورة عن النساء بالعموم قصص يرويها الرجال.

عدت من “نبر” إلى شقتي، كنت أسأل نفسي لماذا أجلس منذ عدة أشهر على المقعد وأبحث عن أثر لـ صليحة في أرشيف ذكوري ومشوّه؟ كنت أفكر كيف يتأمل الناس وجوههم في المرآة، بينما أنا أبحث عن وجهي في الماء، يروق لي تأمله في الماء يطفو ويغرق كشطحات سفينة وقت العاصفة. كلما غرق وجهي في الماء كلما طفت على السطح قطعة من الذاكرة، شذرة، قشرة ميتة. أريد أن أكتب قصة صليحة… صليحتي. إمرأة تسكن في ماض هو جدتي وأمي وهي اليوم أنا …لا أسعى الى البحث عن قصة مثيرة ولا إلى تصيد التواريخ واكتشاف الأحداث وتفاصيلها… ولكن لماذا أفتش في الأرشيف؟ لماذا نعود الى التاريخ؟ ربما أنه لم ينته بعد..