غيّب الموت الصحفي والناشر طلال سلمان، صاحب ورئيس تحرير جريدة السفير اللبنانية، لتنتهي رحلة صحفية بدأت ببزوغ القومية العربية، وشهدت تحول الثقل من الدول القومية للمليشيات، وانتهت بنهاية مفتوحة لعصر عربي ماضٍ. هنا، لا أريد نعي الأستاذ، يحتاج ذلك معرفة طويلة به وبأفكاره وانحيازاته، وبالتأكيد لست مرشحًا لمهمة صعبة وثقيلة مثل هذه.

أثار موت سلمان مشاعر مركبة لديّ مذ سمعت الخبر، ودفعني للتفكير في بيروت وسياقها العربي وما آلت إليه الأمور هناك. كان لفترة 7 سنوات عمل في السفير أثرٌ كبير عليً بدأه رئيس التحرير، عندما مد يده في أول مرة يلمحني فيها بورقات الدشت وفيها مقاله الأسبوعي، تلعثمت ونطقت بعبارات غير مفهومة بصوت يتجه نحو الداخل. كان لسلمان طلّة مهيبة، وكان يظهر فجأة في قسم “العربي والدولي”، حال كل الأقسام، فسلم الجريدة المبطن بالجلد الأخضر يخفي أصوات خطوات الصاعد والهابط.

في رثائه تكررت صياغات عدة لنفس المعنى، تقول إن هذا الرحيل هو الموت الثاني للرجل، كان الأول عندما أغلق السفير في 2016، والتي كانت إلى جانب سهرات الموسيقى الأسبوعية، كل حياته. إغلاق الجريدة كان حذف لمساحة عربية كبيرة في بيروت، الضائقة بحدودها أصلًا. ردد الكثير من الأصدقاء موقف سلمان من الإغلاق، وأساسه: «أنا أرحل، السفير ترحل معي». وفي السياق إشارة لتجارب تعيسة عايشتها صحافة بيروت مع توالي أجيال تويني على جريدة النهار العريقة، والتي وصلت لقاع رحلتها مع الحفيدة، نايلة.

متى رحل طلال؟ سؤال صعب. لكن يبدو أن اللحظة المثالية قد أتت، لحظة تحول مراكز البحث ودور النشر إلى شركات ناشئة، تحول الصحف الكبرى لمشروعات صغيرة مركزة وحداثية ومصوّبة سياسيًا، لكنها تصر على العمل وفق خلطة سيولة «الإن جي أوز»، واستبداد الـ entrepreneurship، واستعراض الرجل الواحد. لحظة نهاية «القيادة السنية الحكيمة» في السعودية و«الحس العروبي» لدى الشيخ زايد، إلى منشار محمد بن سلمان، وجرائم محمد بن زايد أينما حل.

كان لسلمان عدة عادات، على رأسها استطلاع رأي الزملاء، من غير القيادات التحريرية في ما يكتبه. لا تغيب عنّي إحدى هذه المرات، عندما كتب مقالًا يخاطب فيه ملك السعودية حينها عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، سائلًا إياه بالتراجع عن واحدة من ابتزازات الخليج المتكررة بطرد العمال والموظفين اللبنانيين من المملكة، سأل الأستاذ صديق عن رأيه فقال: «مقال بيخجل»، ابتسم الأستاذ وقال ما معناه إنه يتفهم ذلك. في النهاية تراجعت السعودية ولم يُطرد أحد.

2009

تعرفت على بيروت شخصيًا بعد فترة من خروجها من آخر الحروب في 2006. كان شكل المدينة مثيرًا لشاب يحلم بتحرير فلسطين والقاهرة في آن واحد. ثمة بعض بنايات لا تزال تحتفظ بآثار الحرب الأهلية، الضاحية الجنوبية ترفع صور شهداء ماتوا حصرًا في الصراع مع الاحتلال، ولا تزال قيم الماضي المتنافس مع الشيوعيين باقية. وسط المدينة على ما يثيره من شجون تجاه الحريرية السياسية ومن حسرة على المدينة القديمة لصالح نفور من الحي الجديد الذي يشابه تخيلي لفقر خيال حكام الخليج، لكنه مع ذلك، وعلى محدوديته الجغرافية احتفظ بثقل اقتصادي عربي واضح. وإذا ابتعدت قليلًا عن الوسط ستصل إلى شارع الحمرا. في ذلك الوقت كان الناس يتحسرون على إغلاق مقاهي اليسار والثورة الفلسطينية لصالح محلات فيرومودا. ومع ذلك، كان النفس اليساري العام لا يزال واضحًا.

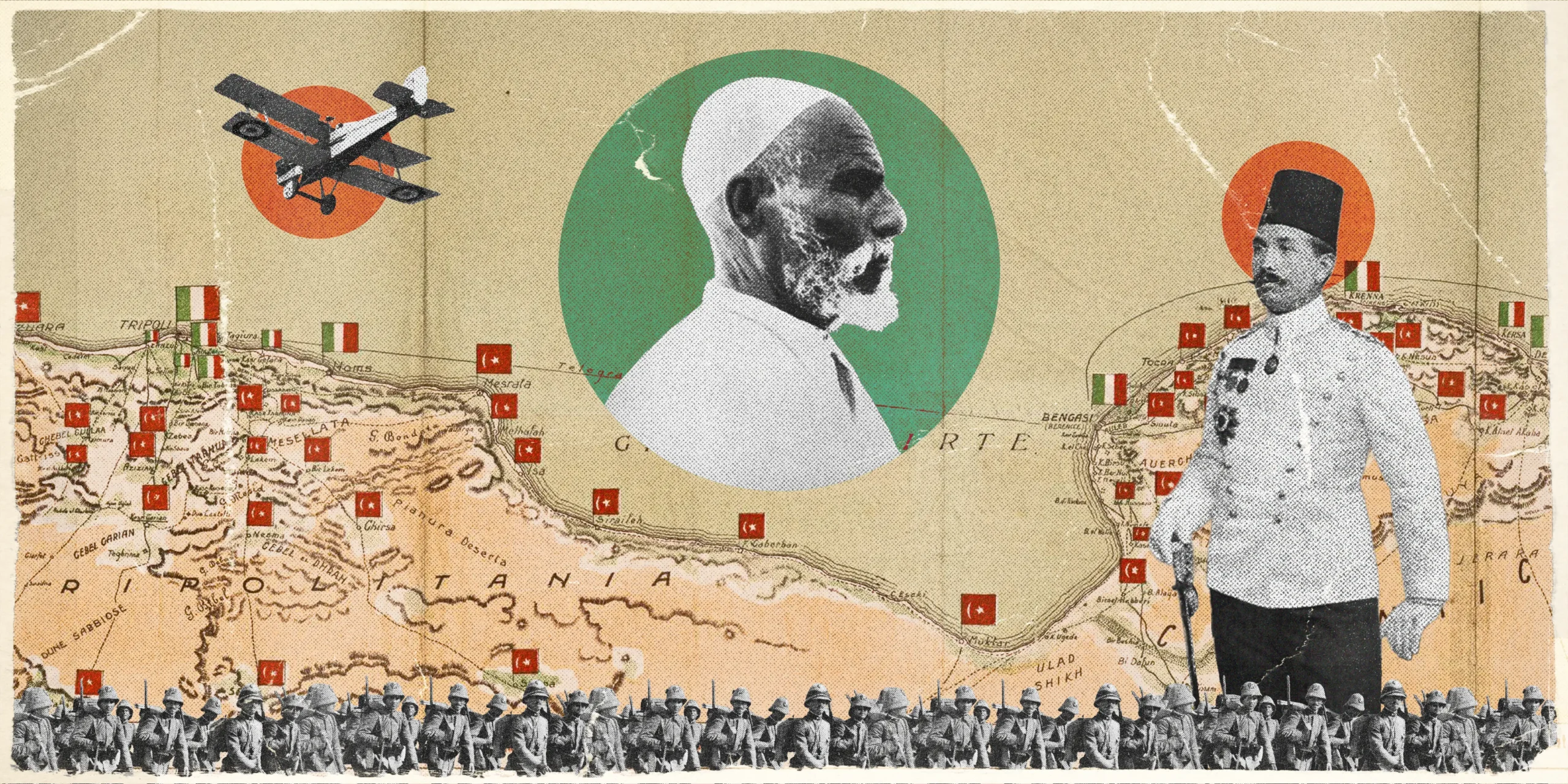

بيروت مرآة لصراعات الإقليم، دون تدخل كبير منها. في الحديث عن الحرب الأهلية اللبنانية، يمكننا البدء من مؤتمر القاهرة 1970، والذي دار أساسًا لحل الصراع المخزي بين السلطات الأردنية والفصائل الفلسطينية في ما بات يعرف بـ «أيلول الأسود». وفي بداية الاحتلال الاسرائيلي للجنوب، يرى البعض أن الدافع السياسي لدى الاحتلال كان اختبار جدية الرئيس المصري المقتول محمد أنور السادات في مفاوضاته مع الإسرائيليين. وفي استدعاء قوات الردع العربي كان الجشع السياسي لحافظ الأسد حافزًا. يمكننا القول براحة، إن بيروت اعتادت دفع أثمان باهظة مع كل تغير كبير يصيب المحيط العربي. وبقي هذا الارتباط حتى وصل ربيع العرب.

خطــ٣٠ // تنشر وفق الحقوق المفتوحة Copyleft

2011

وصلنا لمرحلة الربيع العربي، وانقلب كل شيء. هرب بن علي، وطار مبارك، وقُتل القذافي، ونزح علي عبد الله صالح، واقتحمت قوات الاحتلال العربي دوار اللؤلؤة وبات ثوار البحرين إما في السجون دون جنسية، أو في المقابر. أما سوريا، فكان لها وضعٌ خاص في لبنان. نزل الشارع السوري ضد ابن حافظ، رفع شعارات ثورية واضحة وناضجة، وأدار النظام المجنون آلة القتل دون هوادة. بات هناك طرف سوري ثالث في الصورة، هم ليسوا النظام الذي احتل لبنان لسنوات وخرّب مقدراتها وسطى على مواردها وسمم السياسة وقمع الناس، وليسوا السوريين الذين اعتاد المجتمع في لبنان على إلقاء النكات وممارسة الشعور بالتفوق عليهم؛ طرف انتفض على النظام، وقدم صورة لم يستطع اللبنانيون تقديمها.

تفاعل الشارع مع ما يحدث بغرابة تليق بلبنان. شاهدتُ مظاهرة لحزب القوات اللبنانية، حليف إسرائيل، خصم وحليف النظام السوري، قلب اليمين المسيحي الشعبوي، كانت المظاهرة للتضامن مع الشعب السوري وتنديدًا بالنظام، فلم تستطع الهتافات إلا الدوران في غرف الفوقية والعنصرية اليمينية لتقول «كس أخت السّورية». شاهدتُ كذلك عناصر الحزب السوري القومي الاجتماعي، الذي لطالما قاوم الاحتلال بالعمليات الانتحارية وانفرادات الذئاب الماكرة، وهم يغيرون على المتظاهرين السلميين أمام السفارة السورية بالقرب من شارع الحمرا.

في نزلة السارولا، في السفير، كان عدّاد ملصق على الموقع الإلكتروني يعد قتلى الاحتلال الاسرائيلي في لبنان وفلسطين، وقتلى الاحتلال الأمريكي الإنجليزي في العراق، وقتلى دول الربيع العربي. عندما دخلت سوريا على الخط، وبات واضحًا أن العداد السوري سيسبق عدادات الاحتلال، حُذفت فكرة العداد كلها عن الموقع. فجأة، باتت مشاهد قتل الناس وضربهم بالصواريخ وقصفهم بالطائرات الحربية، تحدث في سوريا وليس إسرائيل. تلك الأسلحة التي حفظت بعيدًا عن الجولان المحتل لأكثر من 40 سنة.

السفير بعكس مؤسسات «مقاوِمة» أخرى لم تتحيز للنظام القاتل. ظاهرًا كان التنوع يحكم الموقف، وباطنًا كان الارتباك محركًا. علاقة المؤسسة بالأنظمة العربية لم تكن خافية عن أحد، مع ذلك سمح الارتباك باتخاذ مواقف مركبة وربما متناقضة، تتحيز مرة لذلك ومرة لذلك. بالطبع هذا لم يعجب أسود النظام السوري، فكان أن مُنعت الجريدة من دخول سوريا.

في الموقف المصري، وكنت قريب ممن يرسمون معالجة المؤسسة تجاه ما يحدث، كانت المرونة المتروكة للمحررين والصحفيين عاملًا مهمًا لرسم موقف ثوري مما يحدث، مثل تلك المرونة التي سمحت للرفيق الراحل وسام متّى بالتآمر من أجل كتابة مانشيت «فرعون مصر يترنح» في وقت كان المرابطون في الميادين المصرية لا يفكرون إذا ما كان النظام سيسقط حقًا.

مع ذلك، بقي الماضي العروبي لمصر، وصداقة الأستاذين سلمان وهيكل، معطلّان لبعض السرديات ومقوّمان لسرديات أخرى.

في زيارة لسلمان في القاهرة في 2013، اجتمع الأستاذ بمراسلي البلد بعد جلسة جمعته ببقايا ناصريين مصر. كان الأستاذ يتحدث عن الفريق -آنذاك- عبد الفتاح السيسي ناقلًا قول أصدقائه إن السيسي سيعيد مجد عبد الناصر.. اعترض زميل، وكان لقاؤه الأول بالأستاذ، قال له: لو التاريخ قرر أن يعيد نفسه، فالسيسي في توجهاته الاقتصادية وسياساته وذهنيته الغيبية الإيمانية، وكذلك في علاقته بالاحتلال، سيكون أقرب للسادات وبعيداً كل البعد عن عبد الناصر. انتبه الاستاذ وطلب الاستفاضة، تفكير لا يعلم أحد حتى أي لحظة امتد، انتهى بصمت وذهول وارتباك. ربما يكون مشابهًا لارتباك استخلاصه أن المقاتلين في جنوب لبنان كانوا يصدقون أن الحسين شخصيًا قاتل إلى جانبهم.

كانت لحظة 2013 فارقة في مشروع السفير، المؤسسة التي خلقت مكانها بين الحرب وانتزعت مساحة كبيرة شغِلها اليمين تاريخيًا، لم تدرك ما يحدث في المحيط العربي، لا من جهة التغيرات الكبرى التي أصابت الطبقات الحاكمة، ولا من جهة موجات الحداثة التي طبقت على الصحافة شكلًا ومضمونًا.

خطــ٣٠ // تنشر وفق الحقوق المفتوحة Copyleft

2023

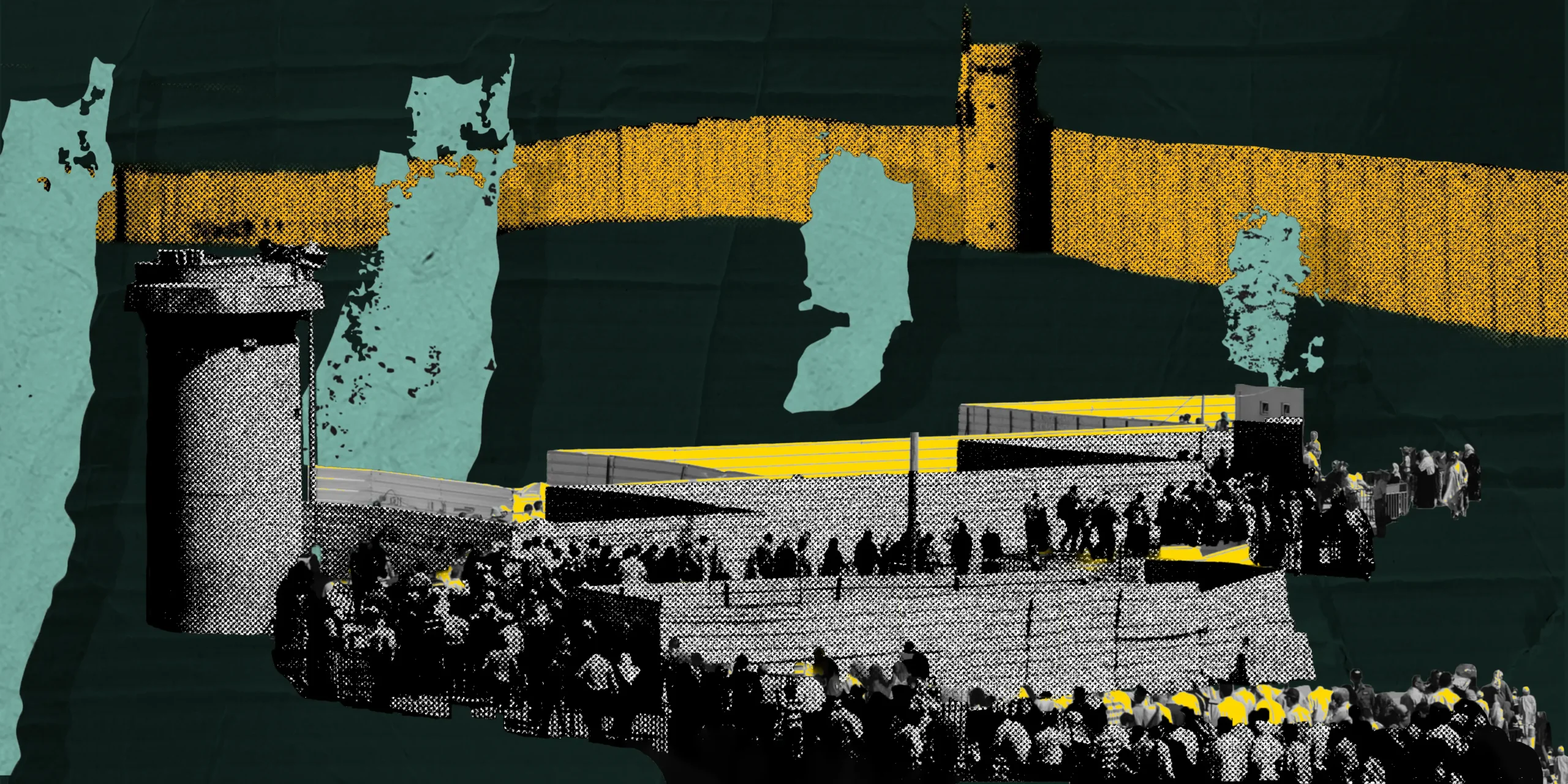

تبدو بيروت الآن في حالة شلل بلا أدنى رعاية أو سند. منذ عدة عقود طور علماء الرأسمالية قنبلة جديدة، تسمى «القنبلة القذرة» تلحق أكبر قدر من الدمار دون مشاهد موت ودمار واضحة. فكرة القنبلة أن تنفجر فوق الغلاف الجوي عند المدينة المستهدفة، ومع تفجيرها لا يموت أحد، ربما ركاب الطائرات التي تطير تحت الانفجار، ولكن كل الدوائر الكهربية تتعطل تمامًا. كل الأجهزة التي تحوي ذلك اللوح الأخضر ستقف في أرضها. لن تتحرك سيارة، لن يدور مولد طاقة، لن تعمل الأجهزة الطبية، والمصانع التي تصنع الدوائر الكهربية ستتوقف بدورها. الانفجار سيخلف آلاف القتلى وعقود من التقشف والفقر، دون قطرة دماء. تبدو لي بيروت حبيسة ذلك الانفجار منذ 4 سنوات على الأقل.

عندما انفجر المرفأ، وأشارت دلائل عدة حينها لتورط إسرائيل في التفجير، اعتذر حسن نصر الله زعيم حزب الله عن الاحتفال بذكرى الانتصار في حرب 2006 بسبب وباء كورونا. هو نفس الرجل الذي دار وحار قبل سنوات، ليلتقط إشارة من هنا وقرينة من هناك تشير إلى احتمال تورط إسرائيل في اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري، فجأة بات واثقًا قليل الشك. عندما شك البعض بوجود أحياء تحت الأنقاض، ثم كشفت أن تلك الشكوك كاذبة، احتفلت وشمتت «بيئة المقاومة» على مواقع التواصل الاجتماعي، وكأن الانفجار أصاب الاحتلال لا البلد نفسه. ذلك النشاط الالكتروني الذي يطلق عليه نصر الله «جهاد إلكتروني»، في الواقع هو مطابق لجهاد الذباب الإلكتروني العامل لصالح الامارات بتقنيات اسرائيلية. ربما يكون هذا سبب عدم استغرابي من رؤية مظاهر البذخ في بعض أحياء ضاحية بيروت الجنوبية (معقل الثنائي الشيعي) عندما ندَر أن تجد الخبز في أي منطقة أخرى.

على الجهة الأخرى، فزعت عندما بات واضحًا أن «إعلام الثورة» وشخصياتها العامة يروجون الآن لترشيح المصرفي جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية، على حساب المرشح الآخر سليل الطبقة السياسية وصديق نظام الأسد سليمان فرنجية. جهاد أزعور نفسه عضو عصابة المصارف التي سطت على أموال المودعين، وتجهز الآن للسطو على أي إمكانية لتغيير النظام الاقتصادي، وتؤسس لاختطاف أموال الناس.

بعيد الانفجار اتصل دبلوماسيين عرب وأوروبيين بالسعودية لتساعد لبنان، وهي «القيادة السنية» في المنطقة، راعية سنة لبنان منذ أكثر من 30 سنة، صندوق المال الذي لا ينقص، قال رجال بن سلمان للوسطاء حينها: «ماذا لنا في لبنان لندفع؟ في 30 سنة دفعنا 30 مليار، ولم نكسب سنتيماً واحداً. عفوًا، لسنا مهتمين». فضّل الجيل الجديد دفع المليارات لإنعاش دوري كرة القدم السعودي، وتأمين مرحلة ما بعد النفط، والتجهيز لاقتصاد ما وراء الحرمين.

قالت صديقة لي تعمل دبلوماسية في دولة أوروبية إن العالم وليس العرب فقط، غير نظرته للبنان ومن فيه: «العالم لن يتعامل مع لبنان على قواعد الماضي، هناك عدة خطوط حمراء، وقف التهريب مع سوريا، ضبط الحدود مع إسرائيل وترسيم الحدود البحرية معها، تم انجاز الأخيرة والأولى ليست ضرورية جدًا إذ إن القرار فيها ليس لبنانيًا. وما دون ذلك، افعلوا ما يحلوا لكم، لا يوجد من له مصلحة في تغيير الموقف».

هنا، لا يبدو لي سؤال متى رحل الأستاذ طلال، بل ماذا رحل معه؟