لم أكن قد سمعت بالكاتب المصري محمد حافظ رجب به قبل يوم وفاته عام 2021؛ “وفاة الكاتب الكبير”، “بائع اللب الذي أصبح كاتبا”، “صاحب مقولة نحن جيل بلا أساتذة”، هكذا نعوه على صفحات المواقع الإخبارية.

أذكر قيامي بغطسة إنترنتية سريعة يومها لأعرف المزيد عنه في فضول. كشفت النتائج الأولية عن قصة نموذجية لسلطوية المركز وسحقها للهامش؛ فقد ولد حافظ رجب في أسرة فقيرة بالإسكندرية عام 1935، وحصل فقط على الشهادة الابتدائية، عمل بائعاً للحلوى والسجائر، وكون رابطة لكتاب الأسكندرية الناشئين في الخامسة عشرة من عمره عام 1950، ثم رابطة لكتّاب الطليعة عام 1956.

البداية كانت عندما نشرت قصة له في جريدة المساء، انتقل بعدها إلى القاهرة ليعمل في المجلس الأعلى للآداب، حيث ظهر أسلوبه المختلف في قصص نشرها لاحقًا.

لفظته القاهرة سريعًا، فعاد للأسكندرية وكتب منها وعاش فيها في عزلة لعقود. نال بعض التقدير في حياته ولكنه جاء متأخرًا، إذ حصل على جائزة أفضل قاص من اتحاد الكتاب المصري عام 2007، ولقي اهتمامًا نسبيًا بعد نشر أعماله الكاملة في 2011، فقد وجدتُ تغطية صحفية لا بأس بها لحفل التوقيع، ثم نقاش بعدها بشهور في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية حيث تم تكريمه، إلى جانب مقابلة صحفية وحيدة.

أعجبتني صوره المركبة لدرجة المستحيل، وجمله القصيرة التي تفاجئك بالمرارة في حلقك بعد ابتلاعها. لا أعتقد أن أحدًا يمكنه قراءة قصة له دون أن يعيد قراءتها على الأقل مرة. رغم ذلك، لم أعرف إن كان اعجابي أساسه تضامني مع قصة حياة الكاتب، أم تقديري لكتابته في ذاتها

عادة لا أحب معرفة الكثير عن الكُتاب إلا بعد أن أقرأ لهم، ولكن في حالة رجب من الصعب القيام بذلك. تسبقه كل هذه الأساطير عنه ولا تملك إلا أن تقرأ قصصه وتلك الحكايات تحتل مساحة من ذهنك مهما كانت قليلة. قرأتُ قصصًا حزينة عن صداماته مع ديناصورات وحراس بوابات ثقافة الستينيات. أخبرتني السردية الانترنتية الظاهرية إجمالًا، أنه عوقب بالنبذ والتجاهل لجرأته في تحدي رموز عصره، ولأسلوبه المبتكر، وهذا النبذ لشخص فقير من خارج القاهرة يعني الحكم بالإعدام.

قررت أن أمضي في مشروع قراءة أعماله فورًا. بدأت في حصر كتاباته: شارك أولًا في مجموعة قصصية مشتركة مع شباب جيله بعنوان “عيش وملح” عام 1960، ثم نشر مجموعتين عام 1968، هما “غرباء” و”الكرة ورأس الرجل” ضمنهما قصصًا سبق نشرها وأخرى جديدة.

لم يتوقف عن الكتابة في عزلته، حيث كان ينشر قصصًا منفردة في المجلات الأدبية على فترات متباعدة. ثم في 1979 نشر مجموعة قصصية بعنوان “مخلوقات براد الشاي المغلي” ضمت قصصًا سابقة وأخرى جديدة. ثم عاد بعدة مجموعات على امتداد التسعينيات: “حماصة وقهقهات الحمير الذكية” و”اشتعال رأس الميت” عام 1992، ثم “طارق ليل الظلمات” عام 1995، و”رقصات مرحة لبغال البلدية” 1999، وأخيرًا صدرت له مجموعة قصصية في مطلع الألفية تحت عنوان “عاشق كوب عصير الجوافة”، قبل أن تُجمع أعماله الكاملة وتنشرها دار العين المصرية عام 2011.

قرأت على مدى أيام معظم قصص مجموعتي الستينيات، ووجدت نفسي أمام سرد يمكن أن يعتبر حتى بمعايير الوقت الحالي فريدًا من نوعه، خاصة في السياق العربي. تطور أسلوبه بشكل ملحوظ بعد مجموعته “غرباء”، ليظهر أسلوبه الجديد في المجموعة الثانية “الكرة ورأس الرجل”، وهو الذي استمر معه بعد ذلك. أعجبتني صوره المركبة لدرجة المستحيل، وجمله القصيرة التي تفاجئك بالمرارة في حلقك بعد ابتلاعها. لا أعتقد أن أحدًا يمكنه قراءة قصة له دون أن يعيد قراءتها على الأقل مرة. رغم ذلك، لم أعرف إن كان اعجابي أساسه تضامني مع قصة حياة الكاتب، أم تقديري لكتابته في ذاتها. وجدتُ نفسي أنصرف لمشروعات قراءة أخرى، على أمل العودة بعد فترة لأتحقق من حكمي.

لم يحدث ذلك إلا بعد مرور ثلاث سنوات تقريبًا، حين أعلنت دار سينما “زاوية” بوسط القاهرة عن عرض فيلم تسجيلي عنه في يوليو الماضي بعنوان “محمد حافظ رجب : جولة ميم المملة “، من إخراج هند بكر (2023). قررت عندها أن أستكمل قراءة باقي أعماله قبل أن أشاهد الفيلم.

قرأتُ ما تيسر من مجموعاته التالية، ولم ألحظ اختلافًا يذكر في الأسلوب عن مجموعته الثانية، عدا الحضور الواضح للإله. على سبيل المثال قصة “عصا النبي” من مجموعة “رقصات مرحة لبغال البلدية” تبدو كقصة النبي موسى، كذلك أورد آيات قرآنية في متن القصص، خاصة في المجموعة الأخيرة “عشق كوب عصير الجوافة”، والقصص غير المنشورة والتي نشرت في مجموعة الأعمال الكاملة. كما أنه لأول مرة اتخذت قصصه طابعًا سياسيًا قد يكون مباشرًا، بوضع عناوين نشرات الأخبار بين قوسين في متن القصص. لم أستسغ هذا التغير الملحوظ في كتاباته الأخيرة، وتساءلت عن سبب هذا التحول.

فكرت أنني ربما أجد الإجابة في الفيلم.

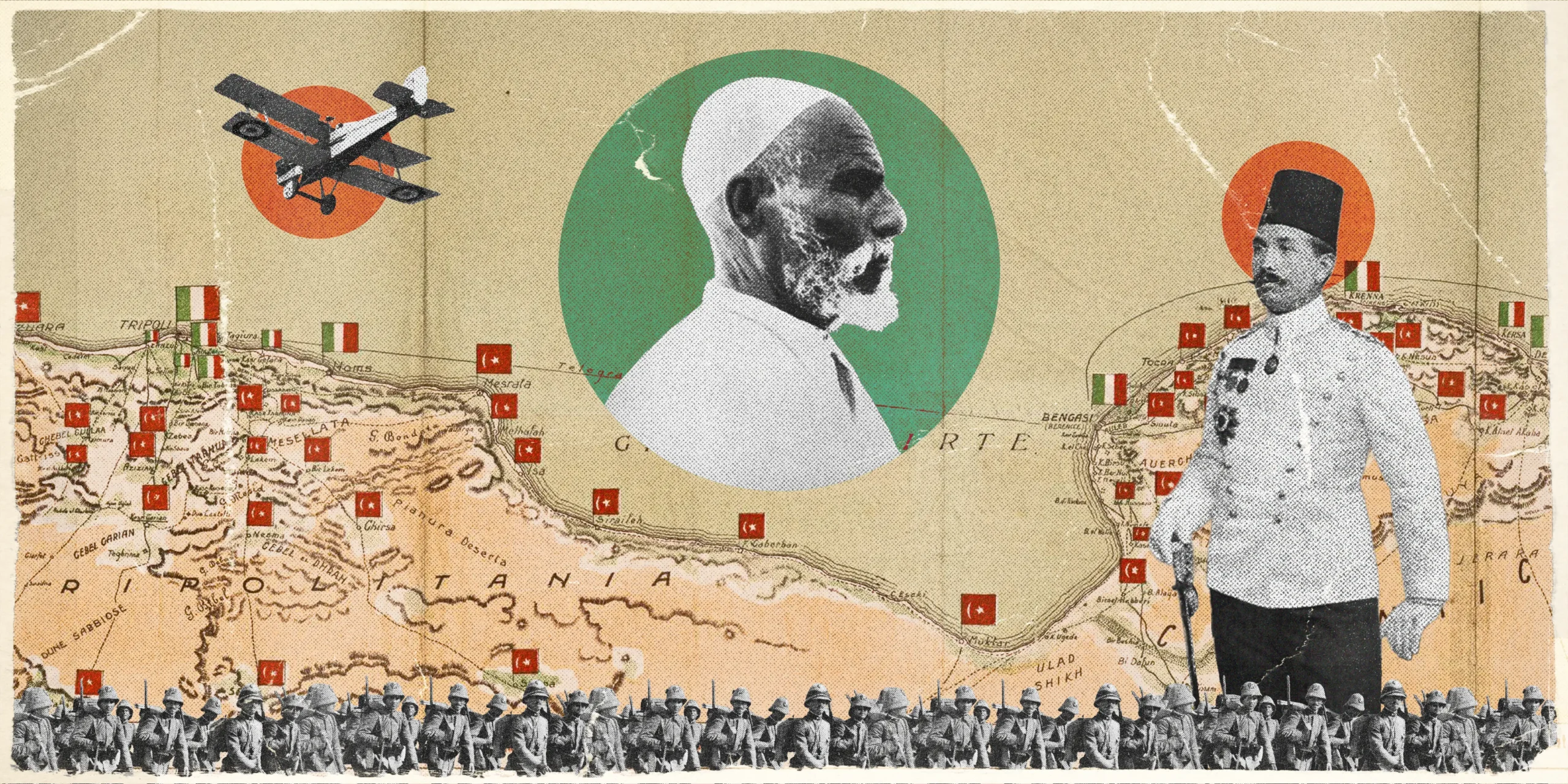

من فيلم “جولة ميم المملة“، من إخراج هند بكر (2023).

أخذ الفيلم عنوانه من قصة بنفس العنوان نشرت في مجموعة “الكرة ورأس الرجل”. أشارت المخرجة هند بكر إلى تفضيله لهذه القصة وكان ذلك سر اختيارها للعنوان.

كنت قد قررت أن أترك لنفسي فترة للتفكير في الفيلم قليلًا قبل الكتابة عنه. خرجتُ من العرض وفي عيني فقط وجه رجب، ضخم، يبتلع كل شيء، ولا زلت أشعر بوجهه يطل أمامي أحيانًا بنظرته الساخرة، بعد مرور ما يقرب من الثلاثة أسابيع، وأنا أكتب عما علق في ذهني عن الفيلم.

صُور الفيلم بالكامل داخل شقة رجب، وكأنه أراد نقل الحالة التي عاش فيها لثلاثين عامًا ويزيد. تلصصَت هند بكر بالكاميرا على حياته في الثمانين من عمره، ماذا يأكل ويشرب، أين يجلس ويقضي يومه، ومتى يأخذ إغفاءة منتصف النهار. لم يكن يلقي بالًا إلى الكاميرا ولا إلى بكر، ولا إلينا في بداية الفيلم.

حفل الفيلم بلقطات مقربة لوجهه، وتخللته لقطة موحشة، ثابتة، تتكرر للبيت المتواضع وجدرانه. حصلت بكر على اللقطة من خلال وضع الكاميرا في الصالة بحيث تكشف في إطار واحد عن حجرتين متجاورتين دار التصوير بينهما كما دارت بينهما حياته: حجرة نومه، وحجرة فيها أريكة وجهاز تلفزيون. في لقطات أخرى ترصد بكر المشهد من الشرفة التي كانت نافذته على العالم: قطار يمر ببطء، تمر من تحته ترعة، وسط منطقة سكنية مزدحمة. منظر جليل، ظللت طوال الفيلم أتساءل إن كان حقيقة أم خيال.

كانت صورة الفيلم هي نقطة قوته بلا شك. باستخدام بروجكتور، وعلى حوائط غرفة نومه، عرضت بكر مقاطع من ندوة تلفزيونية شهيرة مع عدد من الأسماء الثقافية الراسخة في الستينات منهم طه حسين ونجيب محفوظ ومحمود أمين العالم وآخرين، ورصدت رد فعله. كانت هناك لقطة لا تُنسى تظهر رجب جالسًا القرفصاء على سريره المتواضع، ساندا ظهره إلى الحائط الذي تعرض عليه الندوة، وكأنه يجلس مع جيل الأساتذة الذين لفظوه. كما أضافت المخرجة مقاطع مصورة وصورًا فوتوغرافية لأماكن حكى عنها في الإسكندرية ولا يَعلم إذا كانت موجودة أم محيت من الوجود.

ليس في الأمر مبالغة، ولا محاولة لإضفاء شاعرية حزينة على الموقف، هذه هي الحقيقة وحسب: لم يخرج رجب من بيته إلا مرات قليلة على مدار عقود، نسي فيها المدينة.

لا يتعرض الفيلم لحياة رجب بالشكل الوثائقي التقليدي، فهو لا يخبرك بكل ما يحيط بالكاتب، بل يضعك في مواجهة شياطينك ومشاعرك إزاء واقعه. تخرج بطعم في فمك وصور في عينيك تبقى معك. ذكرني ذلك بكتاباته. جاء الفيلم في هيئة حوار مع المخرجة، نسمع صوتها أحيانًا ولكن لا نراها. يجيب وكأنه في عالمه الخاص يناجي نفسه بعيدًا عنا، وإجاباته القليلة مليئة بسخرية ومرارة وخيبة أمل في الأصدقاء قبل “الأساتذة”. كان وحيدًا للغاية، حتى وهو مع ابنته التي ترعى شئونه، أو هكذا أخبرتنا كاميرا هند بكر. لم نعرف أي شيء عن علاقته بعائلته، أو أي شخص آخر. لم يذكر الفيلم على سبيل المثال أن له أخًا كاتبًا وهو القاص السيد رجب.

كانت بكر تحثه على الكلام حثًا. كان يبدو أحيانًا وكأنه يفشل في التذكر، أو تخونه المفردات، أو ربما يدرك في منتصف روايته للحكاية أنه لا شيء يهم.. فيتوقف عن الكلام.

لا يقدم الفيلم معلومات إضافية عما هو منشور بالفعل وأدلى به في لقاءاته القليلة. حكى نفس المواقف عن الاضطهاد الذي اضطره لهجر العاصمة والعودة إلى الإسكندرية. حكى عن إيجاده سبيله إلى الله مرة أخرى، وذكر سريعًا أنه يحتفظ بـ”سر” يكفّر من أجله عن “ذنوبه”. كل هذا منشور من قبل. لماذا لم يغوص الفيلم عميقًا فيما وراء تلك القصص المبتورة؟ ما رأي المقربين منه أو معاصريه؟ كان الكاتب المصري أحمد عبد الجبار هو الضيف الوحيد في الفيلم، عبد الجبار الذي ينتمي جيل التسعينات في الإسكندرية، كان قد خاب أمله في رجب عندما التقاه لأول حينها، وظهر في الفيلم بعد مرور السنوات يناقشه غاضبًا بطريقة لم ينجح الفيلم في تفسيرها. هل كان ينتظر منه أن يكون “أستاذًا” له؟ أليس ذلك هو ما رفضه رجب في حياته؟ “نحن جيل بلا أساتذة” قالها لرموز عصره، وأغضبهم ذلك. بل إن ثيمة قتل الأب ممتدة في أكثر من قصة له، أشهرها “الأب: حانوت” بل و”جولة ميم المملة” نفسها.

ظفرَت منه بكر بحكاية واحدة فقط لم أقرأها من قبل. حكى عن موقف حدث معه مع لويس عوض (1915- 1990). حكى رجب أنه كان يحضر مؤتمرًا لاتحاد الكتاب التابع لمنظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية في مصر، وبعد انتهائه، جُمعت المحاضرات الورقية في كومة، فأشار إليه عوض بأن يحملها ويتبعه. فنظر له رجب بدهشة وأخبره -فيما أذكر صيغته- أنا كاتب من الطبقة العاملة! أي كيف تعاملني وكأني أقل منك أيها الرجل “الشيوعي”. هكذا وصفه رجب في الفيلم. رفضه عوض بعد ذلك حين تقدم للعمل في جريدة الأهرام.

صرحت بكر بعد العرض أن الفيلم كان في مرحلة المونتاج عندما توفي رجب، وبالتالي لم تعرف رأيه أبدًا في الفيلم. تكوّن لديها هاجس أن فيلمها ربما يقدم الصورة التي سيتذكره العالم بها، وهي المسئولة عن هذه الصورة. تجنبت ما قد يعتبره البعض تابوهًا، أو قد يؤثر في صورة المتلقين عن الراحل. لا أعتقد أنها كانت محقة في وجهة نظرها. هل قامت المخرجة هي الأخرى بدورها بدور حارسة البوابة، ولو بنية حسنة؟

لم تخبرنا بكر في الفيلم عن رحلتها معه لمدة ست سنوات، ولم تضع تواريخًا على لقطاتها لتوضيح ذلك الفارق الزمني ودلالته. بل أننا لم نعرف عن تلك الفترة الطويلة التي استغرقها التصوير إلا في لقائها مع الحضور بعد الفيلم. أعتقد صراحة أن عدم تضمين ذلك هو فرصة ضائعة.

كانت قصة حياة رجب وحدها التي أعرفها من قبل كافية لتثير في نفسي النقم على مركزية وطبقية الثقافة، ثم جاءت الاختيارات المرئية الرائعة للمخرجة لتصيبني في مقتل.

خرجتُ من الفيلم دون إجابة شافية عن أسئلة في رأسي، وقررت أن أقوم ببحثي الخاص عن رجب، في إطار أوسع من أدب الستينيات. أردت أن أكوّن في عقلي صورة كاملة عن المشهد الأدبي وقتها، المجلات والمجموعات الأدبية، تفاعل الكبار مع الشباب، القمع السياسي وتأثيراته ..

تفاجئنا بكر في حوارها بعد الفيلم أنه فيلمها الأول، بعد عدد من المشاريع السينمائية المشتركة، وتم إنتاجه ذاتيًا وبمساعدة تطوعية من أصدقائها الذين آمنوا بالمشروع. تحدثت عن رفض المؤسسات المانحة لمقترح الفيلم، وعن النظرة التقليدية للمانح الغربي ووكلائه، وتحديدهم لما هو جدير أن يوضع في دائرة الضوء.

أضافت هند بتصريحها طبقة أخرى من حراس البوابة كان لها تأثيرٌ مباشرٌ عليها شخصيًا، وهي طبقة مركبة من المَنع، واقعة على رجب أيضًا. وكأنه لم يعاني بشكل كاف من التهميش في حياته، ليريد حراس بوابات الثقافة الحاليون، أن يكتموا آخر فرصة له للظهور قبل أن يلفظ أنفاسه. خالص عزائي للمبدعين في هذا الزمان: أموال راعي الفنون الخليجي الترفيهي من خلفهم، والرجل الغربي ومِنَحه من أمامهم، والشركة المتحدة تحلق فوقهم طبعًا، وإن كانت قصة نجاح بكر في النهاية وخروج الفيلم بهذا الشكل دليلًا على أن هناك طرقًا أخرى مستقلة لإنتاج العمل الإبداعي، رغم صعوبتها.

خرجتُ من الفيلم دون إجابة شافية عن أسئلة في رأسي، وقررت أن أقوم ببحثي الخاص عن رجب، في إطار أوسع من أدب الستينيات. أردت أن أكوّن في عقلي صورة كاملة عن المشهد الأدبي وقتها، المجلات والمجموعات الأدبية، تفاعل الكبار مع الشباب، القمع السياسي وتأثيراته.. وأصبحت العبارة الساخرة “الستينات وما أدراك ما الستينات” تترد في ذهني كلما اكتشف أمرًا جديدًا.

مع الوقت اكتشفت أنني قد سقطت في عمق غواية هذا الزمن وانتهى الأمر. تعدى اهتمامي بالستينيات اهتمامي برجب إلى ما تمثله الفترة في حد ذاتها. قد يشبه ذلك اهتمام من عاصروا هزيمة يونيو 1967، واهتمام جيلي بعد هزيمة يناير، بدراسة ثورة 1919. قد تدعونا الهزيمة للنظر في الماضي طالما لا قدرة لنا على استشراف المستقبل.

تساءلت: هل هناك ما يمكن تعلمه من هذه الفترة. هل هناك مجال للمقارنة مع الوضع الحالي. هل هناك طريق للمقاومة، أم أن زمن الطُرق قد انتهى؟

من فيلم “جولة ميم المملة“، من إخراج هند بكر (2023).

منذ بداية الستينيات، وقبل هزيمة يونيو بأعوام عديدة، قام الجيل الجديد من الكتاب بإعلان الثورة على الأجيال السابقة والتيارات المهيمنة، سواء الليبرالية، أو القومية، أو حتى الماركسية المحافظة، وعلى أساليب كتاباتهم الواقعية والواقعية الاشتراكية والرومانسية. غلب على الكتاب الجدد الانتماء إلى طبقات متوسطة مطحونة، مدينية وريفية، أو كانوا من المعارضين السياسيين. وجدوا أغلب القصص الموجودة على الساحة ممتلئة بشعارات فارغة وشخصيات سطحية لا تعبر عن عالمهم الذي لمسوا بأنفسهم فيه القمع، وزيف وعود الجمهورية الجديدة.

اعتمدوا في كتاباتهم على تيار الوعي، وتجريد اللغة من زخارفها والتخلص من السنتمنتالية. نحى رجب تحديدًا نحوًا غير مسبوق في كتابة نصوصه كصور مركبة، ضاربًا ببنية القصة عرض الحائط، بينما اعتمد آخرون على الأسلوب الصادم الذي يصف التعذيب والدماء والجنس والروائح الكريهة والعفن الذي يسري في أوصال المجتمع.

هوجم الكتاب الشباب من قبل الجيل القديم بضراوة باختلاف أساليبهم، بدعوى الحفاظ على بنية القصة أو الذوق العام. ورغم استقبال كتابات بعضهم مبكرًا في بعض المجلات الأدبية، لم يصاحب ذلك صدى نقدي حقيقي، بل كانوا يهاجمون باستمرار من أغلب من يملكون مفاتيح النشر.

لجأ الشباب لطباعة قصصهم بطرق بدائية وفي كتب رديئة الورق على نفقتهم، كما توجهوا للنشر في صحف ومجلات عربية قد تحمل قدرا أكبر من الحرية. وكونوا مجموعات أدبية طليعية مثل رفاق ما عرف باسم الـ “واو شين” أو “وحدة الشيوعيين” والتي ضمت إبراهيم فتحي وصلاح عيسى وعبد الرحمن الأبنودي وجمال الغيطاني وصبري حافظ ويحي الطاهر عبدالله وغيرهم.

ومجموعة أخرى تنتمي لحدتو ومن أعضائها كمال القلش ورءوف مسعد وعبد الحكيم قاسم وصنع الله إبراهيم، وقد عانوا من السجن والتعذيب، وأصدروا بيانًا ضد المشهد الثقافي عام 1966، طبعوه على ظهر غلاف الطبعة الأولى لرواية “تلك الرائحة” لصنع الله إبراهيم، والتي صدرت عن مطبعة بدائية في حي الظاهر. جاء في البيان الذي يورد جابر عصفور مقتطفًا منه في كتابه المقاومة بالكتابة (الدار المصرية اللبنانية 2016):

“إذا لم تعجبك هذه الرواية التي بين يديك، فالذنب ليس ذنبنا، وإنما العيب في الجو الثقافي والفني الذي نعيش فيه، والذي سادته طوال الأعوام الماضية الأعمال التقليدية والأشياء الساذجة السطحية… في هذا الإطار نقدم هذه الرواية للكاتب الجديد صنع الله إبراهيم، وبعدها سنقدم مسرحية السود لنبيل بدران، وقصص قصيرة لكمال القلش، وأحمد هاشم الشريف، وعبد الحكيم قاسم، ومسرحيات لرؤوف مسعد، وقصائد لمحمد حمام. وهذه الأسماء التي لم تتعودها ستقدم إليك فنًا لم تتعوده أيضًا، فنًا يحاول التعبير عن روح عصر وتجربة جيل، عصر اختفت فيه المسافات والحدود… وانهارت فيه الأوهام.”

قبلها تكونت مجموعة أخرى ضمت رجب وعز الدين نجيب وسيد خميس، ومحمد جاد، وعباس محمد عباس، والدسوقى فهمى، والذين أصدروا المجموعة القصصية “عيش وملح” مبكرًا عام 1960، وقاموا بتقديم بعضهم البعض داخل الكتاب في لفتة متمردة وجديدة من نوعها، بالرغم من كتابة يحي حقي لمقدمة الكتاب، وهو ترحيب نادر لكاتب من كتاب الجيل القديم بالكتاب الجدد.

ومجموعة “كتاب الطليعة”، ثم تجربة مجلة “جاليري 68” التي ضمت رجب وإبراهيم منصور وخليل كلفت وغالب هلسا وإدوار الخراط وآخرين. ويورد الكاتب الصحفي محمد رياض في مقاله خلفية قيام الخراط بدوره كرئيس لتحريرها، حيث أن مجموعة الشباب قاموا باختياره لأنه محسوب على الجيل القديم والمؤسسة الرسمية، واعتقدوا أنه سيساعدهم في الحصول على بعض التمويل أو على الأقل إمكانية الاستمرار بقدر أقل من الهجوم.

ضم هذا الجيل أيضًا أسماء مثل مجيد طوبيا، ويحيى الطاهر عبدالله، ويوسف القعيد، وإبراهيم أصلان، وجمال الغيطاني، وبهاء طاهر وغيرهم.

أورد سيد حامد النساج في معرض كتابه، أصوات في القصة المصرية القصيرة (دار المعارف المصرية 1994، مقتطفات من المقالات النقدية وقام بالتعليق عليها وتحليلها. بحثت عن النص الكامل لبعض تلك المقالات التي أوردها، والتي قادتني بدورها لغيرها -والفضل في ذلك يرجع لموقعيّ الشارخ وأرشيف الإنترنت.

وجدتُ في بعض تلك المقالات رغبة تدريجية لا تخفيها السطور المنمقة في استيلاء الكتاب القدامى المعروفين على الفضل في هذا الاتجاه الجديد، والإشارة المفرطة بالأمثلة إلى أنفسهم وزملاء جيلهم إلى ما يمكن اعتباره بذور التجديد ضمن التيار القديم، بدلًا من تناول الكتابة الجديدة بالدراسة.

خطــ٣٠ // تنشر وفق الحقوق المفتوحة Copyleft

وبالرغم من أن رجب حظي ببعض الالتفات النقدي يتمثل في سطر هنا أو هناك مثل بعض أقرانه، فقد تم اختصاره في مقولته الاعتراضية الشهيرة، التي جعلته يبدأ صداماته مع جيل الكبار مبكرًا في مطلع الستينيات. اختلف معاصروه فيما بعد حول من أول من صرح بتلك الجملة، ولكن ذلك غير ذي علاقة، فقد أعلنها رجب في ندوة عامة، وتحمل هو وحده تبعاتها بعد ذلك.

اختلف النقاد في وصف أسلوب سرد رجب، هل هو سوريالي، أم فانتازي، أم ينتمي لمدرسة اللامعقول، وفي كل الأحوال اتهم عبر السنوات ببُعده عن الواقع، وانتهاجه التجريد الذي لا معنى له. وعلى سبيل المثال وصَف إدوار الخراط بعد مرور السنوات، في مقاله بمجلة الكرمل (أكتوبر ١٩٨٤) كتابة الجيل الجديد “بالحساسية الجديدة”، ثم عاد ووضع تحتها تصنيفات فرعية عديدة، ومن ضمنها تصنيف سماه ب”التشييء”، أي الكتابة التي تحول الإنسان إلى شيء، وصنّف كتابة رجب تحته. في هذا الزمن البعيد كان للنوع الأدبي والتصنيفات وحوشًا يدافعون عنها، بينما اليوم، تهرب معظم المجلات الأدبية من كل ما هو غير عابر للنوع الأدبي.

بالرغم من ذلك، أرى أن رجب لم يبتعد أبدًا عن الواقعية، بمفهومه الخاص. كانت شخصياته دومًا من الطبقة المسحوقة التي أتى منها، ومشاهد قصصه هي مشاهد من حياتهم. قصص رجب هي صُور تفكك الواقع ولا تبتعد عنه، فقط تؤكد عدم استقرار المعنى، وتتحدي فكرة السرد برمتها، وعابرة للنوع الأدبي في أغلبها.

كتب رجب مدافعًا عن الكتابة الجديدة لجيله، ومن أمثلة ذلك ما أورده النساج، على سبيل المثال “إنكم جيل غريب علينا بالفعل. فلنترك للناس الحكم. ولتسمحوا لنا أن نقف معكم على المنصة. ومن يصفق له الناس يستمر في الإنشاد”، ويقول موجهًا خطابه للكاتب المحافظ محمد فريد أبو حديد (1893- 1967) عضو المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وهو الهيئة الرسمية التي أنشأتها دولة يوليو للسيطرة على الشأن الثقافي، ومقرر لجنة الفنون الشعبية بالمجلس حتى وفاته ورئيس تحرير مجلة “الثقافة”: “لو لم تمنحنا جواز الإقامة، لن نتحرك.. سننام في منتصف الطريق.. أين نقيم؟ لمن نلجأ؟” ويقول مسترجعًا معاركه في مجلة نادي القصة 1988: “إن الأجيال الماضية لم تترك للأجيال المعاصرة فرصة التواجد معها… صحيح أن بعضهم كتب مقدمات للقصص الجديدة… ثم يتركون الجميع في قاع الطريق.” وفي مجلة الثقافة الجديدة في نفس العام: ” لقد كنا أبناء البخار المكتوم، وأتت الانفجارات تتابع في انفجاراتها، دون أن نجد من الناس العون… كنا نكتب باستشهاد. كنا شهود ما يحدث”.

***

كان بعض أعلام جيل الكبار في الستينات يُنّظرون للمساواة وتكافؤ الفرص نظريًا، بينما أقرب دوائرهم لا تحظى بتطبيقهم لهذه الشعارات الرنانة. يُغفل الكثيرون أن السلطة منتشرة وموجودة في كل مكان وتمارس من نقاط لا حصر لها في المجتمع كما يقول فوكو في كتابه “المراقبة والعقاب: ولادة السجن” (1975)، وليست فقط حكرًا على النظام الحاكم. كما يدفع عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو في مقاله أنواع رأس المال (1986)، بأن أنواع رأس المال -وبالتالي السلطة- تتعدى المفهوم الاقتصادي، رغم أنه كان أيضًا عاملًا هامًا في حالة رجب. فهناك رأس مال ثقافي، مثل قدر التعليم والشهادات أو الخبرة المسبقة، ورأس مال اجتماعي، مثل العلاقات الاجتماعية التي يمكن أن تساعد في الوصول إلى الفرص والموارد، ورأس مال رمزي يتمثل في الشهرة والمكانة التي قد تستخدم للحصول على احترام الآخرين وقبولهم. فما بالك بأشخاص ليس لديهم أي من ذلك، يطرقون الأبواب وينتظرون حراسها؟

تغلغلت السلطة في بنى مجتمع “الثورة” البرجوازي بأحلامه ووعوده، تُمارس ممن يملكونها على من دونهم. وفي حالة معركة الستينيات الثقافية، هوجم المجددون من الجيل الجديد، ولكن لم يقع ذلك القمع عليهم بالتساوي، فكان حظ رجب منه وافرًا. لم تكن لرجب جوقة تطبل له، ولا منصبًا يستند إليه، بل كان فقيرًا غريبًا على المدينة، يتنقل في إقامته بين منازل الأصدقاء وحجرات الغسيل فوق أسطح مباني القاهرة.

كان في ذلك تفسيرًا أيضا لماذا حُصر رجب في خلفيته المتواضعة وربما مرضه -كما سنعرف لاحقًا. لا تَقبل عقول المثقفين البرجوازيين أن يمتلك شخص من خارج سياقهم ما يضيفه للمشهد الأدبي، إلا بتفسيرات خارقة للعادة، ترضي غرورهم أو لا تشعرهم بالتنافر مع معتقداتهم.

في غياب مرجعية نقدية، تؤثر المعرفة المسبقة بخلفية الكاتب، أو ما يُعتقد أنها خلفيته، وأحيانًا العلاقات الشخصية بين المثقفين، على تقدير النصوص، أو الشعور بالعدائية ضدها، قبل حتى البدء في قراءتها. وهذا يفسر التفاوت الرهيب في قراءة أعمال رجب منذ الستينات وحتى الآن

انتقد تولستوي نفسه وأقرانه من المثقفين في مذكراته “اعتراف” (1884)، ووصل ذلك إلى مداه حينما أطلق عليهم وعلى نفسه مجانين. رأى أن الدافع الحقيقي لهم هو “الرغبة في الحصول على المال والمديح”، ولم يعرفوا طريقة للحصول عليهما “بغير تأليف الكتب والجرائد”. انتقد غياب النقاش النقدي بينهم في مقابل المديح والإطراء: “كنا نجتمع، ونتكلم، ونخطب، من غير أن يصغي بعضنا إلى الآخر إلا لكي يطريه ويثني عليه، واثقًا أن مثل هذا الإطراء سيرجع إليه مضاعفًا. ثم لا يلبث أن يثور بعضنا على بعض ويخاصم بعضنا الآخر، كأننا نمثل رواية كاملة كل أبطالها مجانين من الدرجة الأولى… ولكني كسائر المجانين، كنت أعتقد أن جميع رفاقي مجانين وليس بينهم عاقل غيري”.

رأى تولستوي أنه وأصدقائه من المثقفين طبقة لها امتيازاتها، وكأي طبقة كانت تصارع للحفاظ على مكتسباتها بإبقاء علاقات القوى كما هي عليه. ما أشبه اليوم بالقرن الماضي والقرن الذي سبقه.

***

بالتأكيد تؤثر حياة المبدعين الخاصة والظروف التاريخية التي تحيط بهم على إبداعاتهم، ولكن لا يكون ذلك أساسا لأي تحليل نقدي مقبول. لا بد من الأخذ في الاعتبار عدة مستويات عند التعرض النقدي لعمل أدبي من باب الإنصاف للكاتب ونصه.

على سبيل المثال، يركز فوكو في مقاله “ما معنى مؤلف؟” (1969) على كيفية تأثير السياقات الاجتماعية والمؤسسية على فهم النص، بدلاً من رؤية المؤلف كمصدر رئيسي للمعنى. بالنسبة لفوكو، يتأثر أي خطاب بالقوى الاجتماعية والمؤسسية والسلطوية المحيطة، ويشمل ذلك الخطاب النقدي المحيط بالكاتب نفسه، وكيفية استقبال نصوصه، سواء في الوقت الحاضر أو عبر الزمن. وبطريقة جذرية أكثر، قام الفيلسوف الفرنسي رولان بارت بإعلان “موت المؤلف” في مقاله الشهير (١٩٦٧)، ودعا لاتخاذ النص فقط كمرجعية للتحليل النقدي. فالنص بالنسبة له هو في حالة خلق مستمرة من خلال تفاعله مع القارئ باختلاف الأزمان والسياقات. ويعني ذلك تفسيرات لانهائية لأي عمل إبداعي.

أكاد أجزم أن لو كان بارت من ضمن دوائر المثقفين في مصر لكان مزق عمله وألقاه في النيل، لأن رجب تحديدًا تسبقه قصة حياته الحزينة، قبل -وأحيانًا دون- التطرق النقدي لنصوصه.

كما أنه للأسف لم يُدرس في سياق زمنه، وفي إطار الكتابة الجديدة لزملاء جيله، وبالتالي تركز الهجوم أو الثناء على شخصه كحالة منفردة، بل وأحيانا اختصاره في حياته الشخصية.

في غياب مرجعية نقدية، تؤثر المعرفة المسبقة بخلفية الكاتب، أو ما يُعتقد أنها خلفيته، وأحيانًا العلاقات الشخصية بين المثقفين، على تقدير النصوص، أو الشعور بالعدائية ضدها، قبل حتى البدء في قراءتها. وهذا يفسر التفاوت الرهيب في قراءة أعمال رجب منذ الستينات وحتى الآن. وكما رأى إبراهيم أصلان (1935- 2012) صديق رجب اللدود في كتابه خلوة الغلبان: “الكثيرين من هؤلاء [المعلقين على رجب] كانوا حميرًا بمعنى الكلمة”.

من فيلم “جولة ميم المملة“، من إخراج هند بكر (2023).

أشار أصلان في مقاله عن رجب إلى مرضه الذي كان يصيبه بشكل متقطع، ولم يصرح عن ماهيته، وبالطبع لم يربط بين مرضه وبين كتابته. كما وجدتُ إشارة على استحياء إلى المرض أيضًا في بعض المقالات فترة الثمانينات. لم أعرف ما هو على سبيل التحديد إلا من بعض المقالات التي تناولت رجب بعد وفاته، وتلك التي نشرت بعد عرض الفيلم الوثائقي عنه. أشارت هذه التعليقات الأخيرة للمرة الأولى إلى أن السر في أسلوبه غير المسبوق، قد يكون إصابته بالفصام. لا أهتم هنا بتقصي هذا الادعاء، لأن صحته من عدمه غير ذات علاقة، فلا يقع ذلك في سياق النقد الأدبي، ولا التحليل السياقي والتاريخي، ولا يرسخ لأي منطلق نقدي مقبول. ينتقد هذا المقال في الأساس كل محاولات حصر رجب في شخصه دون الالتفات لأعماله نقديًا.

وحتى مع افتراض أن هذا الإدعاء صحيح، رغم أنه في اعتباري من قبيل الاستمرار في نسج الأساطير حول الكاتب الراحل، دون إعطاء نصوصه الدراسة الأدبية التي تستحقها، فإن وصم المرض النفسي باعتباره ضربًا من الجنون أصبح من علامات عصر مضى.

في كتابهما ضد أوديب: الرأسمالية والفصام (1972)، يقدم جيل دولوز وفيلكس جوتاري نقدًا للرؤى التقليدية للأمراض النفسية التي قدمها فرويد. انتقدا التحليل النفسي لفرويد باعتباره أداة للقمع الاجتماعي، وليس فقط كوسيلة لفهم الأمراض النفسية، وضربا مثالًا بأنطونين أرتو (1896- 1948) كمدخل لمفهومهما عن الرغبة كقوة دافعة في المجتمع. أرتو هو شاعر سريالي وكاتب مسرحي فرنسي، أنشأ “مسرح القسوة” الذي يتسم باستخدام صور صادمة ولغة قوية، وكان قد انضم للسورياليين مع أندريه بريتون قبل أن ينفصل عنهم ليطور أفكاره الخاصة. عبر أرتو عن تجربته مع المرض النفسي، حيث اعتبره حالة من الوعي المختلف بدلاً من مرض يحتاج لعلاج، واعتبر نفسه ضحية لمجتمع لم يستطع فهم رؤيته الفريدة للعالم. اعتبر دولوز وجوتاري أن فهم فرويد للفصام على أنه نتيجة صراع داخلي وفقد الاتصال بالواقع كان محدودا وضيقا، وربطوه بتفكيك البنى التقليدية للمجتمع الرأسمالي. رأوا أن المرض النفسي قد يمثل تحررا من الأنساق المجتمعية التقليدية، ويعبر عن إمكانات جديدة للتفكير والإبداع.

رأى رجب نفسه جزءًا من المشهد الثقافي لجيله، وانخرط فيه ودافع عنه. اختصاره في كونه قد يكون عانى من المرض النفسي هو من قبيل الإجحاف غير المفهوم، والظلم البين. هذا الوصم المستتر في حياته، والذي تحول ليصبح صارخًا بعد مماته، هو حاجز آخر من حواجز البوابة العالية التي مُنع رجب من عبورها، يحرسها هذه المرة أبناء فرويد من المثقفين.

صرح رجب مسترجعًا معاركه هو وجيله في الستينات في مجلة نادي القصة: “التقليدية المصرية اتهمتني بالجنون، والتقدمية المصرية اتهمتني بالخروج عن واقع الناس البسطاء”، وكذلك في مجلة الرواد 1983: “كنت أريد توصيل الصدمة إلى القاريء، وكنت حذرًا في إيجاد خلفية من الواقع في كتاباتي الجديدة مما لا يفقدها هدفها”، وقال أيضًا في مجلة الثقافة الجديدة عام 1986: “لم يكن في هذا الوقت بالإمكان سوى التلميح بالإشارة والرمز، كان الكُتاب في مصر يلعبون لعبة السير في طوابير الاستسلام .. فأعلنتُ خروجي على طاعتهم”.

خطــ٣٠ // تنشر وفق الحقوق المفتوحة Copyleft

بعد انتهاء الفيلم والثرثرة مع الأصدقاء والباحثين وصناع الأفلام أمام السينما، توجهت لسيارتي لأجد عم عيد، سايس الشارع الجانبي، يتناول عشاءه على الرصيف. سلمت عليه وأنا أركب السيارة، فلوّح لي بأنه “خلاص يا أستاذة”. قلت له “لا مايصحش”، فقام ليأخذ المعلوم.

سألني كعادته في فضول عما شاهدت هذه المرة. حكيت له باختصار، فسألني بطريقة ذات مغزى عن ميزانية الفيلم. تعجب عندما أخبرته عن معاناة المخرجة في إنتاجه. فعاد وسألني عن أهمية رجب لتصنع فيلمًا عنه. حكيت له عن أسلوبه المبتكر، وعن التجاهل الذي لاقاه في حياته.

قلت له بتأثر شديد: “حاربوه علشان مكنش له ظهر، كان فقير!”.

في نفس اللحظة التي خرجت فيها الجملة من فمي، تمنيت أن تبتلعني الأرض أو “تشفطني” السماء. أجلس في سيارتي وأحكي للسايس الواقف عند شباكي عن الفقر وعدم عدالة الحياة.. رائع.

سينما زاوية هي دار سينما مستقلة في القاهرة، وتعتبر من أوائل دور السينما البديلة في مصر. سعر التذكرة منخفض نسبيًا مقارنة بدور السينما التجارية -مع ذلك لا يزال مرتفعًا بالنسبة للكثيرين- كما أنها توجد في وسط البلد في موقع قد يوهمك بمقدرته على اجتذاب شرائح مختلفة من الجمهور، لكن في نهاية الأمر تأتي شريحة واحدة، وكأن هناك عائق يمنع وصول باقي الشرائح للمكان.

اقترحتُ أن أشتري له تذكرة ليحضر الفيلم بنفسه، في محاولة لأن “أغلوش” على نفسي وعلى الموقف.

“هوّ عادي أي حد يدخل؟” سألني ضاحكًا وهو يبتعد ليعود لعشائه. أَطل عليّ فورًا رجب برأسه الضخم وعينيه الساخرتين. هربتُ بالسيارة وأنا أتساءل عن الثقافة والمثقفين والمؤسسات الثقافية، وعن إمكانية اعتباري مثقفة مشتبكة لأني توقفت بسيارتي أخبر عم عيد بما يفوته في دار السينما التي تقع على بعد خطوات من مكان عمله. وها أنا أكتب عنه ليقرأ مقالي مجموعة أخرى من المثقفين.

***

كانت بداية الألفية مسرحًا خصبًا لبداية لتدفق المنح لمؤسسات المجتمع المدني، جانب كبير منه كان رد فعل من الولايات المتحدة وأوروبا على هجوم الحادي عشر من سبتمبر، حيث لقي التعليم المدني والحقوقي اهتمامًا واسعًا لدى المانحين لمواجهة التطرف. وشهد ذلك العقد بالتحديد توسع العديد من الجمعيات بعد إنشائها في التسعينات، وافتتاح المزيد منها.

تم بنجاح في هذه الفترة وما تلاها أَنجزة ngoization العمل الثقافي في مصر، مثله مثل أنجزة الناشطية والنسوية من قبله. تجربة هذه المؤسسات في أغلبها تعكس بنى غير ديمقراطية منغلقة على ذاتها ومن يعملون فيها. وهي غير مرنة بطبيعتها، ونادرا ما تسمح بالمبادرات غير المؤسسية. أصل الأشياء أن الأفراد يقومون بتكوين جماعات ليمارسوا أنشطة مشتركة أو يناقشوا أفكارا تجمعهم، وفي الأغلب يكون ذلك بهدف الاشتباك مع العالم والمجتمع من حولهم، قد يكون ذلك في صورة الإنتاج الفني والمعرفي أو الحراك السياسي وغيرها. هكذا تُبنى الحركات القاعدية الجذرية للتغيير الاجتماعي. وهكذا أيضا ظهرت في مصر جماعات مؤثرة مثل الفن والحرية في ثلاثينيات القرن الماضي، وجماعات الجيل الجديد من الكتاب في الستينيات، والجماعات الناشطية والنسوية المستقلة إبان ثورة يناير 2011.

لم يمنع قمع الستينات تشكيل مجموعات طليعية عملت على الإنتاج الجماعي، وتوثيق إنتاجهم من جيوبهم الخاصة، ودفاعهم عن رؤيتهم للعالم. كانت تلك هي طريقتهم الخاصة للمقاومة. أين اختفى النقد الحقيقي المتبادل، وتجمع المثقفين في جماعات أدبية وفنية مستقلة مبنية على اتفاق الأفكار؟ هل القمع العام مسئول وحده عن ذلك كما نختصر الطريق دومًا، أم أن هناك أسبابًا أكثر تعقيدًا وفي حاجة لمراجعة، أو ربما اعتراف، على طريقة تولستوي؟.

ربما لن نعرف أبدا ماذا حدث حقا لرجب ولماذا اختار العزلة، أو دُفع إليها. ولكن ربما يولّي الجميع وجوههم شطر الجانب الخاطئ من الموضوع. الكاتب، أي كاتب، هو ما يتركه خلفه من كتابة وإبداع ..

قال إبراهيم أصلان في كتابه الرقيق خلوة الغلبان ضمن مقاله عن رجب: “إذا كان بوسع أحد مثلي أن يظن بأنه كان من الناجين، فلقد حدث ذلك لأننا كنا أبناء شرعيين لهذه “القاهرة”، وليس بالتبني، لم نتوقع منها شيئًا، لذلك فوتنا عليها، وعلى أنفسنا، مشاعر الخيبة والمرارة.”

ويقول رجب في حوار له نشر أولًا في جريدة الشروق المصرية، وتم ضمه لمجلد أعماله الكاملة: “قد يحاط الشخص بظروف مستبدة ومشوهة، تضطره للدخول فى صمت، وأنا بطبيعتى إذا وُجدت فى بيئة مستبدة، تتزعمها قوة خفية، أجد نفسي محاطًا بحصار صمت دائم”، واستطرد قائلًا أن القوة الخفية التي يقصدها كانت “قوة ترى في أعمال[ه] إزعاجًا”.

ربما لن نعرف أبدا ماذا حدث حقا لرجب ولماذا اختار العزلة، أو دُفع إليها. ولكن ربما يولّي الجميع وجوههم شطر الجانب الخاطئ من الموضوع. الكاتب، أي كاتب، هو ما يتركه خلفه من كتابة وإبداع.

***

انتهى الفيلم بمشهد طويل لرجب يتناول غداءه، الذي كان عبارة عن بيضة مسلوقة وسمكة مقلية، وقطعة من الكيك، كل منها في طبق منفصل. حرص على تناول الكيك أولًا. صورت بكر، بلقطة مقربة ليده، محاولاته الحثيثة لقطع الكيك الجاف بالشوكة، ولم نعرف إذا كان نجح في ذلك.

* نُشرت نسخة مقتضبة بالإنجليزية من المقال في مجلة المركز.