“الداخل إليها مفقودٌ والخارج مولودٌ” هي المرادف السوري لما كُتِب على مدخل جحيم دانتي: “أيها الداخلون إلى هنا، اتركوا كلّ أملٍ وراءكم.” ولأنّنا لم ندخل ونختبر، فنحن لا نعرف. ولأننا لا نعرف، فلن نفترض. كلّ ما يحقّ لنا فعله أن نرافقهم إلى جحيم ماضيهم الحاضر بكلّ قوةٍ. نطرق أبوابه معهم، لاستعادة ذاكرة زنازين المعتَقَل التي لا تكفّ عن استحضار الأسئلة حول الإخضاع والعمارة وهندستهما.

عمارة الإخضاع.. السجن كـ “بناءٍ”

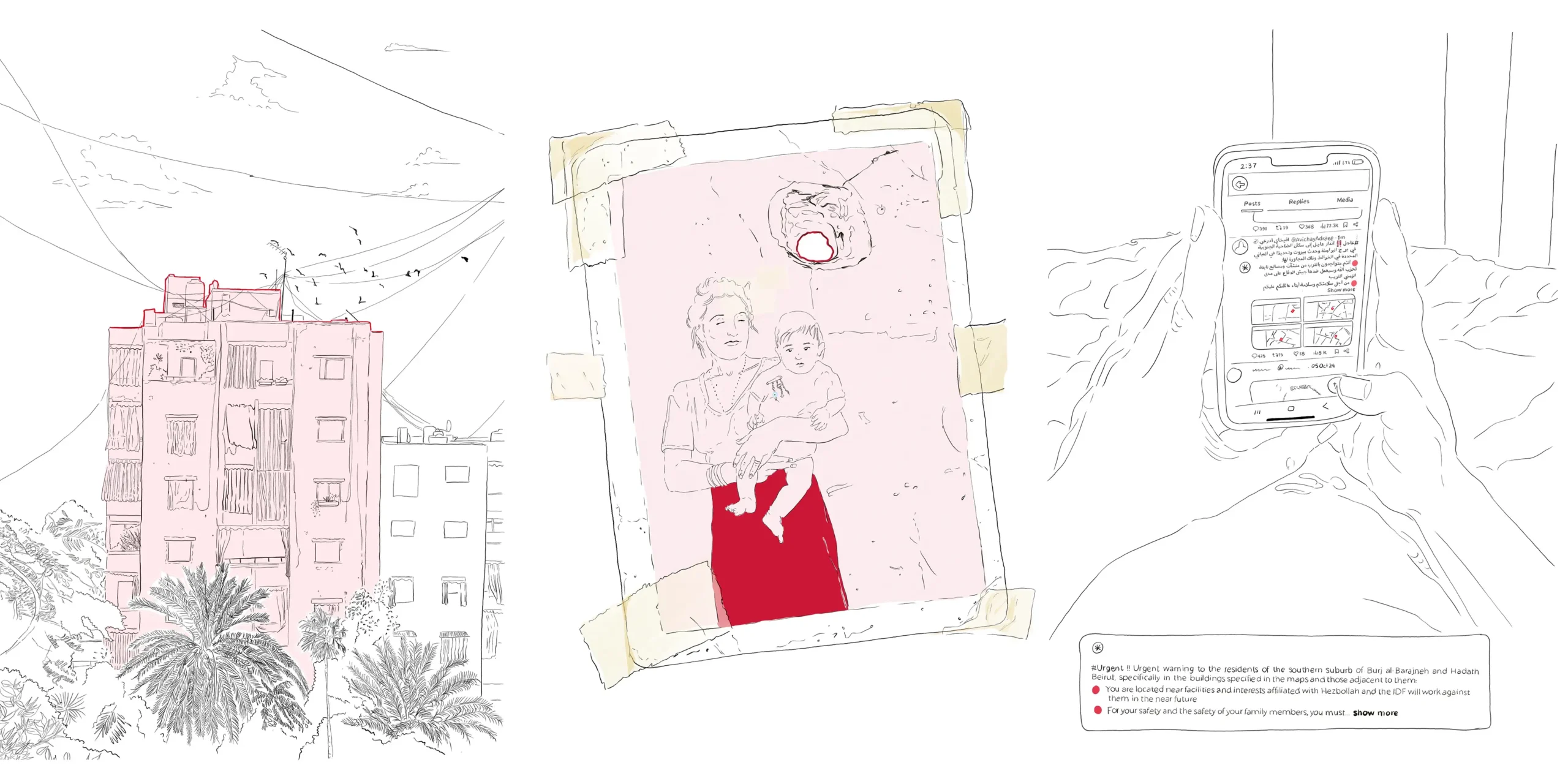

على مدى أيامٍ، تسمّر السوريون أمام شاشات الأخبار، لمراقبة هذه البقعة السوداء في التاريخ السوري وتاريخ البشرية على السواء. العيون انتظرت خلع أبواب السجون الحديدية لتحرير المعتقلين.. عشرات السجون باختلاف أنواعها ومناطقها ومساحاتها، وتحديدًا سجن صيدنايا أو كما يسمّى المسلخ البشري، الذي بقي كلغزٍ محجوبٍ في السابق، اعتدنا رؤيته من الأقمار الصناعية وعبر شهادات المعتقلين المحرّرين.

عليك أن تتّجه شمالاً من العاصمة دمشق. تقطع حوالي 30 كيلومترًا لكي تصل إلى سجن صيدنايا الواقع على هضبة صيدنايا ضمن سلسلة جبال القلمون. شيّدت عمارة السجن عام 1987 تحت حكم حافظ الأسد، وهي عبارة عن بنائين: البناء الأول يسمّى بالسجن الأبيض مؤلف من ثلاثة طوابق وكان بالأصل مخصصاً للسجناء القضائيين، أما السجن الأحمر فيمكن اعتباره حاضنةً لعدّة مبانٍ منفصلة داخله.

للسجن تصميم معقّد مروحيّ الشكل، بمركز سلطويّ يسمح بأكبر قدرٍ من المراقبة للسجناء المشابه لمبدأ “المراقبة المركزية” أو “مراقبة الكلّ” الذي اخترعه الفيلسوف البريطاني جيريمي بنثام. يتيح هذا المبدأ مراقبة جميع السجناء من نقطة مركزية واحدة دون أن يكونوا قادرين على معرفة ما إذا كانوا يخضعون للمراقبة في لحظات معيّنة. يعتبر البرج هيكلًا إنشائيًّا ومعماريًّا مستقلًّا عن البناء، لكنه يتموضع في ساحة سداسية الشكل في مركز التقاء الكتل الثلاثة للسجن الأحمر. كان يستخدمه الحرّاس المسلحين، يعبرون إليه من خلال مدخل من خارج السجن منفصلٌ عن أيّ مدخلٍ آخر. بشرفاته المحيطة المفصولة عن هيكل السجن الأساسيّ، يكشف البرج الامتدادات الثلاثة لأجنحة المهاجع بشكلٍ كاملٍ، مما يجعل بضعة حراسٍ فقط قادرين على السيطرة على السجن، مع استحالة وصول السجناء إليه. في الطوابق الثلاثة فوق الأرض، تقسّم كلّ كتلة إلى جناحين يساري ويميني، مما يشكّل 18 جناحًا. لكلّ جناح مدخله ودرجه الخاصّ الذي لا يتقاطع مع مسار حركة السجناء في الأجنحة الأخرى. أما الطابقان الواقعان تحت الأرض، فهما مخصّصان للمنفردات وغرف الإعدام والحمامات والمطابخ.

الممرّات، والحواجز، والأبواب، والنوافذ ليست مجرّد عناصر معمارية؛ إنّها أدوات تبسط سلطتها على أجساد الأفراد.. تقسّمهم، وتعزلهم وتوجّه حركتهم ومشاعرهم، مما يؤدّي إلى إنتاج أنماط سلوك محدّدة تدفع الأفراد للعيش وفق القواعد المفروضة عليهم

هذا هو التوصيف الهندسي الحيادي لسجن صيدنايا الذي لم أستطع التوقّف عن التفكير في أنّه لم يُخلَق من العدم. لا يمكن تجاهل حقيقة كونه “بناءً”، له مخطّطات ودراسات تنفيذية أنجزها مصمّمون بكامل إرادتهم. في ألف باء الهندسة المعمارية، يعلّموننا أنّ الخطوة الأولى للتصميم الناجح، وتخطّي العقبات هي “التعاطف” وفهم احتياجات مستخدم الفضاء. تقتضي الخطوة الأولى أن يتخيّل المصمم نفسه مكان المستخدم، وكلّما كان المهندس قادراً على الخروج من ذاته، كلّما كان عمله مستجيبًا أكثر لحاجة المستخدمين.

“ليست مجرد خطوطٍ على ورقٍ، أنت تقوم بتشكيل حياة البشر ضمن هذه الفراغات”، كان يقول أستاذ مادة التصميم في سنوات الجامعة. لذا أتساءل من باب الفضول المرضيّ ربما: هل تخيل مصمم سجن صيدنايا – الذي يقال إنّه ألماني – نفسه مكان المعتقلين؟ أم أنّ المستخدم الأهمّ بالنسبة له كان السجان؟ ماذا كانت الـ”لماذا” التي طلب منه على أساسها تصميم المبنى، أي أهداف البناء؟ وكيف بنى عليها الـ”كيف” بأفكاره؟

ألا يعتبر المصمم شريكًا في الجريمة؟ وهل هذا ما يدفع بالكثير من المهندسين المعماريين ربما إلى رفض تولّي تصميم السجون رفضاً قاطعاً؟

بناء سجن صيدنايا، ليس سوى نموذجًا معقّدًا لعمارة السجن السوريّة التي تعدّ بدورها نموذجًا صلباً عن لا حياديّة الفضاء في العمارة بشكل عام، كونه وسيلة فعّالة لنقل السلطة وممارستها. من خلال تصميم الفضاء والفراغات المعمارية باعتبارها الكيان غير المادي الذي يتشكّل نتيجة التفاعل بين العناصر المادية مثل الجدران والأرضية والأسقف والواجهات، يتمّ ترتيب الأجساد البشرية والتحكّم فيها، ليكون إخضاعها وإدماجها مندرجاً ضمن نظامٍ يفرض الانضباط. فالجدران، والحواجز، والأبواب، والنوافذ ليست مجرّد عناصر معمارية؛ إنّها أدوات تبسط سلطتها على أجساد الأفراد.. تقسّمهم، وتعزلهم وتقود حركتهم.

لا يقتصر توزيع الفضاءات على تنظيم الحركة فحسب، بل يسهم أيضًا في تشكيل طريقة التفكير وتوجيه المشاعر، مما يؤدّي إلى إنتاج أنماط سلوك محدّدة تدفع الأفراد للعيش وفق القواعد المفروضة عليهم. يجعل التصميم المعقّد للسجون من البناء جزءًا من عملية فرض القهر على السجناء: السراديب العشوائية المتتالية، انعدام الإضاءة الطبيعية، الانتقال إلى تحت الأرض. “أنا متأكدٌ أنّ موضوع الفراغات تحت الأرض ليس لأسبابٍ أمنيةٍ أو لمنع أصوات المعذبين من الوصول للخارج؛ فهناك الكثير من الأساليب الأخرى لتحقيق هذه الأهداف، لكنهم يدركون تمامًا مدى تأثير البناء وصعوبة وقسوة فكرة أن يكون الإنسان تحت الأرض لتحطيم تماسك المعتقل وكسر إرادته“، يخبرنا سامر (فضّل عدم ذكر عائلته)، وهو مهندس معماريّ ومعتقل سابق قضى حوالي سنة وشهرين بين فرع الأمن العسكري في دمشق وسجن عدرا عام 2013.

السجين (لا) يرى سجنه

رأينا في التقرير التفاعليّ الصادر عن “منظمة العفو الدولية” بالتعاون مع مجموعة “الهندسة الجنائية” كيف تمّ الاعتماد على شهادات خمسة ناجين لإعادة بناء سجن صيدنايا رقميًّا وباستخدام تقنية التشكيل الصوتيّ لبناء نماذج ثلاثية الأبعاد تصوّر هيكل السجن الداخليّ، بهدف تقدير أحجام الفضاءات وتصميمها. قدّم الناجون تفاصيل دقيقة عن تصميم المبنى، والأصوات، والإضاءة، وحتى الروائح، مما ساعد الفرق العاملة على توثيق الفظائع التي ارتكبت في صيدنايا. وتحت الظروف القاسية التي عاشوها، لا بدّ أن نسأل “كيف أدرك السجناء الفراغ؟”.

“كنّا نرى بآذاننا”، يخبرنا، ماهر اسبر الحقوقي والمعتقل السابق الذي قضى حوالي ستة أعوام في سجن صيدنايا، بين عامي 2006 و2011.

في حالات كثيرة، يُحجب نظر السجين منذ اللحظات الأولى للاعتقال، وطوال الطريق المؤدّية إلى السجن. مقابل شلّ حاسة الرؤية بسبب عتمة الزنازين أو لفّ العينين، يُطوّر السجين حساسية الحواس الأخرى مثل السمع والشمّ. يعدّد ماهر إسبر الأصوات التي اعتاد على سماعها “صوت فتح الأقفال، خشخشة السلاسل، صراخ فجائي لأحدهم، الارتطام بالجدران”، مضيفًا: “كنا نستطيع التمييز بين الحراس المتجولين في الممرات من اختلاف دعسات أقدامهم”.

أمّا سامر فقد استطاع وصف مساره ضمن البناء من المدخل والفراغات المضيئة الأولى التي تسمح للمعتقل بالقليل من التماسك، قبل أن يتضاعف الضغط النفسيّ إلى حدّ الانهيار مع التقدم ضمن السراديب المتشابكة. يمرّ السجين بين أجساد المعتقلين المفترشين أرض المفترج أو “الشبك”، وهو فراغٌ بأبعاد 6×10 مترٍ أو أقلّ، يفترض أن يكون متنفس المساجين. سقفه مغطى بشباكٍ معدنيٍّة وطبقة من البلاستيك شبه الشفاف التي تسمح بمرور القليل من الضوء، ويكون ممتلئاً بأجساد المعتقلين المتراصّين غير القادرين حتى على الوقوف.

تصل “الشبك” بالزنازين تحت الأرضية، دهاليز عشوائيةٌ غير منتظمةٍ، الأرجح أنّها أضيفت تباعًا خلال الزمن، تتبعها فتحة في الأرض ثمّ درج عشوائيّ نحو العالم السفليّ يبدو كأنّه حفر لاحقًا ضمن الأرض، وممرات أخرى كالمتاهة تؤدي إلى فراغاتٍ وزنازين تحت الأرض لا ترى الضوء ولا الهواء.

حين سألته كيف أدرك المكان وهو مغمض العينين، شرح لي ببعض الأمثلة: “أدركت أنّ التحقيق معي يجرى في ممرٍّ لأنني أثناء الضرب كنت أرتطم بالجدار الأول على يميني ثمّ الثاني على يساري بالإضافة إلى صوت الصدى“. أما بالنسبة لأبعاد الزنزانة التي قضى فيها حكمه: “من شدة التعب كنت أحيانًا أستغني عن الفرصة الثمينة للخروج لشرب الماء من أجل الاستلقاء لبضع دقائق، فيكاد جسدي يلامس جداري الزنزانة معًا، إنّها بطول المترين تقريبًا، ولم يكن عرضها يتسع إلا لشخصٍ آخر مستلقيًا، أي أنّها تعادل 120 سم تقريبًا“.

جدران تتمدّد.. وأبواب تلتهم الداخلين

ليست الذاكرة المكانية التي يشكّلها عقل الإنسان واقعيّة تمامًا، إنّما هي انعكاس للتجربة الشخصية. تؤثّر التجربة الحسية والحالة النفسية للسجين بشكل كبير على إدراكه للفراغ المكاني، وتبتكرانه أحياناً. تعيد مشاعر الخوف والتوتر، أو حتى الشعور بالأمل المحدود تشكيل الطريقة التي يرى بها السجين المحيط من حوله. ومن شأن القهر والخوف أن يضغطا الأماكن، فيجعلان زواياها أكثر حدّة.

قد يشعر السجين أنّ الزنزانة أصغر ممّا هي عليه في الواقع أو أن الجدران تضغط عليه حتى لو كان الفراغ واسعًا، كما سيبدو مخطط السجن أكثر تعقيدًا. وانطلاقًا من المبدأ الذي يجعل الشخص الهارب من خطر ما يشعر أن المسافات أطول، فإن الممرّ المؤدّي إلى غرفة التحقيق أو التعذيب قد يبدو لا نهائيًا. يُضاف إلى ذلك الضغط النفسي الذي يشوّش على التركيز أيضاً، فتصبح الذاكرة المكانية مضطربة. التفاصيل البسيطة ستحفر في الرأس كعلاماتٍ أبدية، بينما تُطمس مشاهد أخرى بالكامل تحت وطأة الرعب.

يكتب المعتقل السابق بسام يوسف في مذكّراته: “رأيت مشهدًا سيظلّ حاضرًا في ذاكرتي ما حييت، هل تتخيل قطعة أرضٍ صغيرةً مزروعةً برؤوسٍ بشريةٍ حيةٍ؟ رؤوسٌ ولا شيء إلا الرؤوس، رؤوسٌ مصفّفة متلاصقة، بعيونٍ مفتوحة متفحّصة تنظر إليك

هذا ما قد يفسّر اختلاف الآراء بين الناجين عن أماكن الأبواب أو الممرّات في سجن صيدنايا. اختبر ماهر إسبر هذا الاختلاف في إدراك المكان خلال فترة اعتقاله في سجن صيدنايا، خصوصاً أنّه عاش فيه فترة العصيان الداخلي عام 2008، حين تمكّن السجناء من السيطرة على السجن لحوالي تسعة أشهر. قبل العصيان “كنت أعتقد أنني أعرف البناء جيدًا. ولكن حين تجوّلت فيه طوال تلك المدّة، وفي اللحظة التي رأيت البناء للمرة الأولى من الباحة الخارجية حين خرجنا مستسلمين بعد المجزرة، شعرت بالصدمة لمدى ضخامته ولشعور الرهبة الذي يبعثه في النفس بتموضعه على قمة هضبةٍ وغيوم الغبار حوله تشكل امتدادًا للسماء بطريقةٍ ما“، كما يخبرنا إسبر. من جهته، يتحدث سامر عن اختلاف تجربته في سجن عدرا (الأقل إجرامًا) عن تجربته في فرع الأمن العسكري قائلًا:” كان هناك حماس لحدوث أي شيء في أي لحظة حول السجن. لذا بدافع الغريزة لا شعوريًا استعددت ذهنيًا لتكوين فكرة عامة عن السجن، أماكن الدخول والخروج، نقاط الضعف. كنت أدرك مخطط المكان بشكل عفوي. لا أدري إن كان هذا بسبب تركيزي الدائم أو بسبب كوني متخصصًا في الهندسة المعمارية“.

خطــ٣٠ // باستخدام Ai // تنشر وفق الحقوق المفتوحة Copyleft

الآخر هو الجحيم!

فراغٌ بأبعاد 120× 200 سم، بسقفٍ منخفضٍ مع سقيفة مغلقة تسمح بمرور ضوءٍ عبر فتحة سقفٍ لا تتجاوز 10 سنتم. مصدر الضوء هو مصباحٌ معلقٌ على السقف الثاني وغير موصولٍ بأيّ منافذ تهويةٍ سوى فتحةٍ صغيرةٍ ضمن الباب تفتح لأوقاتٍ محددةٍ. الفراغ ممتلئٌ بأشخاصٍ يجلسون القرفصاء عراةً متلاصقين برؤوس حليقة. أو كما يقول السجناء: لكلّ شخصٍ “بلاطةٌ” يجلس عليها، حوالي 30× 30 سم.

قضى سامر فترة اعتقاله في هذه الزنزانة التي يفترض أنّها انفراديّة، مع 13 شخصًا آخر في فرع الأمن العسكري في دمشق. يتشابه هذا الوصف مع ما ذكره المعتقل السابق بسام يوسف عن فرع فلسطين، في مذكّراته “حجر الذاكرة – بعض من جحيم السجون السوريّة” (2018) التي كتبها بالاستناد إلى تجربة اعتقال امتدّت لعشر سنوات بين عامي 1987 و 1997 وتنقّل خلالها بين الأفرع الأمنية وسجن صيدنايا: “رأيت مشهدًا سيظلّ حاضرًا في ذاكرتي ما حييت، هل تتخيل قطعة أرضٍ صغيرةً مزروعةً برؤوسٍ بشريةٍ حيةٍ؟ رؤوسٌ ولا شيء إلا الرؤوس، رؤوسٌ مصفّفة متلاصقة، بعيونٍ مفتوحة متفحّصة تنظر إليك.” وفي مقطع آخر من مذكّراته، يذكر يوسف الأيام الخمسة التي قضاها في فرع التحقيق العسكري قبل نقله إلى سجن صيدنايا، مع ستة وعشرين مسجوناً من حزب العمل الشيوعي. في مساحة ضيّقة “قسّم المسجونون أنفسهم إلى ثلاث دفعات: دفعة تقف لثماني ساعات، ودفعة ثانية تجلس خلال الوقت نفسه في مساحة من المهجع، ودفعة ثالثة تنام بطريقة “التسييف” (أي على جانب الجسد) في المساحة المتبقّية”.

في هذه الحالة غير السوية، يصبح “الآخر” جزءًا من المحيط المكاني الشخصي للسجين، ليغرق في حالةٍ متناقضةٍ بين الفراغ المطلق الذي يشعر به نتيجة العزلة النفسية والحرمان، وبين الفراغ المشبع قسرًا بأجساد الآخرين كلّ الوقت. تلاصق الأجسام هكذا يشكل “إطارًا” يعيد تعريف الفراغ. ولن نتحدث هنا عن الصعوبة والألم الجسديّ لهذا الازدحام، خصوصاً حين كان السجانون يتفننون أحيانًا في وضع أشخاصٍ من خلفياتٍ وإيديولوجياتٍ مختلفة ضمن فراغٍ واحد، ليزيدوا العزلة عزلةً.

“أحيانًا يصبح الآخر هو الجحيم، حتى إنّ بعض السجناء قد يفتعلون مشكلةً عمدًا للحصول على وقتٍ من العزلة الحقيقية في الزنزانة المنفردة، رغم صعوبة وعذاب التواجد فيها”، يقول ماهر إسبر. تتمخّض هذه الحياة الجماعية الإجبارية عن حافزٍ قويٍّ للتباعد ولو لفترةٍ قصيرة كالتي كان يسترقها فيكتور فرانكل ليجلس مع أفكاره حتى بوجود عدد من الجثث بجانبه. الطبيب النفسيّ الذي خاض تجربة معسكرات الاعتقال النازية، تحدث عنها في كتابه “الإنسان يبحث عن المعنى“: “هذا الجسد هنا، جسدي، هو في الحقيقة جثةٌ بالفعل، ما الذي ألمّ بي؟ إنني لست إلا جزءًا ضئيلًا من حشدٍ هائلٍ من اللحم البشريّ”. أيّ وعي يلمّ بالجسد لدى وجوده بين جثث المساجين الذين سبقوه إلى حتفهم؟ فوجود الجسد بين عدد كبير من الأجساد حتى ولو كانوا أحياء سيخلق صورة كابوسية، كما في عمل الفنان الأميركي سبنسر تونيك بعنوان “كن مستهلكًا” (Be Consumed) في عام 2003، الذي حاول من خلاله التعبير عن فكرة ملء وإدراك الفراغ عبر الأجساد العارية المتلاصقة للمتطوّعين الذين دعاهم للمشاركة في الصعود والنزول على الأدراج الكهربائية لأحد المولات في لندن.

هنا “كلّ الأجسام متساويةٌ“، في سوق الاستهلاك الكبير، بينما السجن يقدّم صورة أكثر قتامة للأجساد العارية المتجاورة، حيث لا يمكن معرفة ما إذا كان السبات أو الجمود موتًا، أو تهيئة للموت.

القباحة والشعور بالتهديد

على جانبٍ آخر من القهر الذي يمارسه السجن كـ”بناءٍ”، تلقي القباحة بسطوتها على السجين. يبدو السجن كغابة من الإسمنت الأجرد، ممزوجاً بصلف المعادن والصدأ والعتمة وألوان الجدران الرماديّة. يتعامل السجين مع هذه القباحة بجسده وحواسه، يومياً، وأحياناً تصبح امتداداً لجسده نفسه، وتحديداً في الحالات التي يعاني فيها من التقرّحات والأمراض الجلدية التي يُجمع الكثير من السجناء على أنّها لطالما كانت مصيرًا محتّمًا للأجساد، بسبب الاكتظاظ وغياب مقوّمات النظافة، وندرة الاستحمام.

يوازي هذا القمع البصري ما يعانيه السجين من قمع جسديّ، ويؤدّي لاحقًا إلى إفقاده الأمل والمعنى. فهذه البنى المعمارية “تهندس الحواس” وفق الأكاديميّة الباحثة الأميركية غريتشن إي هندرسن في كتابها “التاريخ الثقافي للقباحة” الذي تشير فيه إلى أنّ الهندسة المعمارية القبيحة قادرة على توجيه “إهانة” لحواسنا بأكملها، منها الصوت والروائح والطعم والملمس، وليس البصر فحسب. تحاول غريتشن أن تجد معادلًا شعوريًّا للقباحة بالاستناد إلى بعض الدراسات العلمية والبيولوجية، لتخلص أخيرًا إلى أنّ “القبيح” هو “ما نخافه ونخشاه”. انطلاقًا من هذا التهديد، فإنّ القباحة نفسها تنتهك “الحدود الثقافية التي يقوم عليها تعريفنا لأنفسنا، كما أنّها تدفعنا إلى إعادة تعريف أنفسنا”.

مع ازدياد الحياة الداخلية للسجين قتامةً، تظهر النزعة القوية للجمال كردّة فعلٍ تمرّدية ربما، كاحتجاجٍ على الموت الوشيك. يجد نفسه في حالة بحث مستمرّ عن الألوان والدفء، ويحاول خلق مجالات رؤية جديدة لهذه الفراغات الباردة

القباحة في السجون السورية هي جزء من الذلّ الممارس على السجين، بزجّه ضمن غابة اسمنتيّة بائسة من المستثيرات المفزعة لكافّة الحواس، أبرزها أصوات الصراخ وروائح الدم والجثث التي تترك في الزنازين لبضعة أيّام أحياناً. تضاف إليها بالطبع الوجوه القلقة للمساجين، والتي تقبع وحدها في مجال الرؤية عندما لا تُعصب عيني السجين.

ومع ازدياد الحياة الداخلية للسجين قتامةً، تظهر النزعة القوية للجمال كردة فعلٍ تمرديةٍ ربما، كاحتجاجٍ على الموت الوشيك. يجد السجين نفسه في حالة بحث مستمرّ عن أبسط تفاصيل الحياة، عن الألوان والدفء. يحاول خلق مجالات رؤية جديدة للفراغات الباردة، عبر الرسم على الجدران باستخدام بذور الزيتون أو قطع صابون الغار أو الحفر بأي أداة صلبة. كلّ عنصر بديهي، سيكتسب طابع الدهشة الأولى داخل السجن، أمام الشوق العميق للحميمية الإنسانية والعاطفة التي تتضاءل شيئاً فشيئاً. هذا ما يستذكره إسبر، مستعيداً المرّة الأولى التي حصل فيها على حبّة بندورة داخل السجن، فيقول “نزعت وريقتها وجلست أتأملها، أنظر إلى شكلها ولونها، وأترك رائحتها تأخذني إلى زمنٍ بعيدٍ، إلى أرض أهلي و حريتي، حيث كنت أتناول البندورة الطازجة من الحقل مباشرةً“.

السجّان كمصمّم لاحق للزنازين

يعدّ السجّان ممثلاً للسلطة ضمن مؤسسة السجن، وفي ظلّ الأنظمة القمعية والسجون اللا إنسانية يصبح السجان امتداداً لهيكل السجن المادي والمعنوي على السواء.

في مقابلة أجراها معه “تلفزيون سوريا”، تحدّث الحقوقيّ أنور البني عن عمله شابًّا لفترةٍ قصيرةٍ في بناء سجن صيدنايا، المشروع الذي صمم بالأصل ليكون سجنًا أكثر إنسانيةً، فيقول ما يبدو صادمًا، خصوصًا بعد الصور والفيديوهات التي وصلتنا من السجن: “أحسست بالسعادة عندما رأيت المخططات، إذ لم يكن هناك شيءٌ تحت الأرض. جميع الغرف تدخلها الشمس والهواء، وهناك مكانٌ مخصصٌ لممارسة الرياضة، وملعبٌ لكرة القدم وآخر لكرة السلة”. يبدو البني في اللقاء كما لو أنّه يتحدّث عن سجنٍ آخر، ما يثير سؤالاً عمّا إذا كانت فكرة السجن الإنساني واقعيّة أم أنّها مجرّد خيال لا يتحقّق.

تناول العديد من الباحثين مفهوم السجون الإنسانية، معيدين “تعريف مفهوم الاحتجاز”، من كونه مجرد عقوبةٍ إلى كونه وسيلةً لإعادة تأهيل السجناء ودمجهم في المجتمع، وكيفية تجسيد مفاهيم الإنسانية، الكرامة، والتضامن في تصميم السجون كبناءٍ يعزز من الشعور بالانتماء ويقلل من العزلة النفسية.

ولكن ماذا عن إنسانية “السجان”؟ ركز مؤلفو كتاب “السجن، العمارة والإنسان” (Prison, Architecture and Humans ) على أهمية إنسانية السجان قبل تصميم السجن. أحد المعتقلين السابقين لخّص الأمر بقوله: “الإيمان بكرامة الإنسان هو الأهمّ. هذا كلّ ما يحتاجه الإنسان – فقط أن يعامل كإنسانٍ آخر. تتوق فقط لأن تعامل بشكلٍ طبيعيٍّ.” وهذا ما يؤكده حاضرنا المرير مع تجربة سجن صيدنايا، إذ إنّ انعدام إنسانية السجان كان له الأثر الأكبر على وضع المعتقلين ضمن هذا السجن “الإنسانيّ” حتى صارت الزنازين أرحم عليهم: “يحنو عليك.. جدار زنزانتك يحنو عليك..” هكذا ابتدأ ماهر اسبر قصيدته الوحيدة في السجن متوجّهًا لصديقه.

بعد نهاية عصيان عام 2008، أمر مدير سجن صيدنايا الجديد بطلاء البناء الأساسي باللون الأحمر، كنوعٍ من التهديد والتذكير بالمجرزة التي ارتكبت بحق المساجين وقتها و راح ضحيتها بين 60 و100 سجين. كما تم تصفيح الطابق الأرضي بشكل كامل لزيادة الوحشية والقهر على المعتقلين وإفراغ السجن من كل التجهيزات السابقة حتى الأسرة.

يملك السجّان، في المعتقلات السورية، سلطة هائلة على عمارة السجن. يشارك في تصميمها لكن في وقت لاحق، وفق ما يقتضيه الإمعان في العقاب. ففي بعض السجون أجرى السجانون تغييرات لوظائف الفراغات، مثل تحويل الزنازين الإنفرادية الى جماعية والحمامات الى زنازين إنفرادية، كما ابتكروا غرف الملح وأغلقوا ساحة التنفس بالشبك والبلاستيك، فيما حوّلوا ساحات السجون الى أماكن للتعذيب الجماعي وحفلات استقبال المعتقلين الجدد.

خطوات ضئيلة نحو العالم السفلي

منذ اللحظة الأولى لتسلّم حافظ الأسد السلطة بعد انقلابه، قرّر أن يكون السجن أداة حكمه الأولى لسوريا، مثلما أدار البلاد كلّها كسجنٍ معنويٍّ ضخمٍ، من خلال بنى اجتماعية واقتصادية وسياسية تقيّد الأفراد بطرقٍ غير مرئية. حوّل النظام السجون “المادية” من هدفها الإصلاحيّ إلى أداةٍ لإرهاب المعارضين السياسيين وقمع الحريات، متجاوزًا فكرة معاقبة الفرد إلى تهديد المجتمع بأكمله، بـ “قوّة” الدولة وهيمنتها. ورغم أن السجون تعدّ بديلًا “أكثر إنسانيةً” لوسائل العقاب القديمة مثل الإعدامات العلنية والتعذيب، فإن السجون السوريّة استحالت أمكنة لتنفيذ أساليب العقاب القديمة وحتى اختراع أساليب جديدةٍ أكثر إجراميةً ووحشيةً من كلّ ما عرفه التاريخ. أصبح السجن الماديّ، بكلّ تفاصيله من التعذيب والقهر، نموذجًا مكثّفًا وامتدادًا للمنظومة القمعية خارج جدرانه؛ من تقييد الأفكار والحريات والقهر النفسيّ للمواطنين، إلى الفقر والتهميش، وزرع الخوف من خلال فرض سطوة المراقبة بشكلٍ دائمٍ، إذ أنّ أيّ محاولة لمقاومة السجن الكبير ستؤدّي بالمواطن إلى اختبار السجن الصغير.

كثرَت الأقوالُ عن حقيقة السجون العلنية والسرية في سوريا، وتضاربت المعلومات. آلاف الشهادات والقصص والحيوات غيّبت وراء هذه الجدران، ولا يزال مصيرها معلّقًا. وما يثير الرعب حقًّا أنّ صيدنايا قد لا يكون الأكثر إجرامًا بينها. في كتابه، يتحدّث بسام يوسف عن سجينٍ جديدٍ انضمّ إليه في سجن صيدنايا قائلًا: “كنا نتحلق حوله ليحكي لنا عن سجونٍ أخرى، سجونٍ سيذكرها التاريخ يومًا على أنها الأبشع في تاريخ البشرية الحديث.”

يمكننا القول إنّ صيدنايا ربما الأكثر شهرةً من بين السجون المعلن عنها بعد سجن تدمر، “البعبع” الذي خلقه النظام المجرم، ليكون قعراً لمراتب الجحيم، المحطّة الأخيرة لأي معتقل قبل الموت. بينما في واقع الأمر، فإن جميع أجهزة المخابرات والأفرع الأمنية تمتلك سجونها ومعتقلاتها ومقابرها المخفية عن الأنظار والأخبار، لكنهّا لم تكن مخفية بالطبع عن شهادات الناجين منها.

ونحن إذ تحدثنا عن هذا الجحيم من وجهة نظر معمارية فإنّنا لم نذهب أبعد من بضع خطوات داخله، واصفين قهر الحجر لا البشر، فالسجون على اختلافها هي “أداة و وسيلة” في يد سلطة قمعية أعلى استخدمتها في “محاولات للترويض“، فشلت غالبًا، ولهذا لم يسمح بخروج معظمهم أحياءً. وما ساهم في تعزيز غيابهم، هو ضياع الوثائق وإتلافها، والذي قد لا يكون إلّا البداية للبحث في هذه القضيّة.

* صورة الغلاف، رسم: حنين خليل