تطلّق والديّ وأنا في الشهر السادس، أواخر العام 1989، فعشتُ النصف الأول من حياتي مع أمي وأمها، والنصف الآخر مع أبي وأمه. أنا الفتى المتيّم بالسينما، أُتقِنُ مشاهدة الأفلام فقط، ولعلّني أتقن صنعها عن قريب. أعيش في ليبيا، مقبرةُ السّينما ومطهَر السينيفيل.

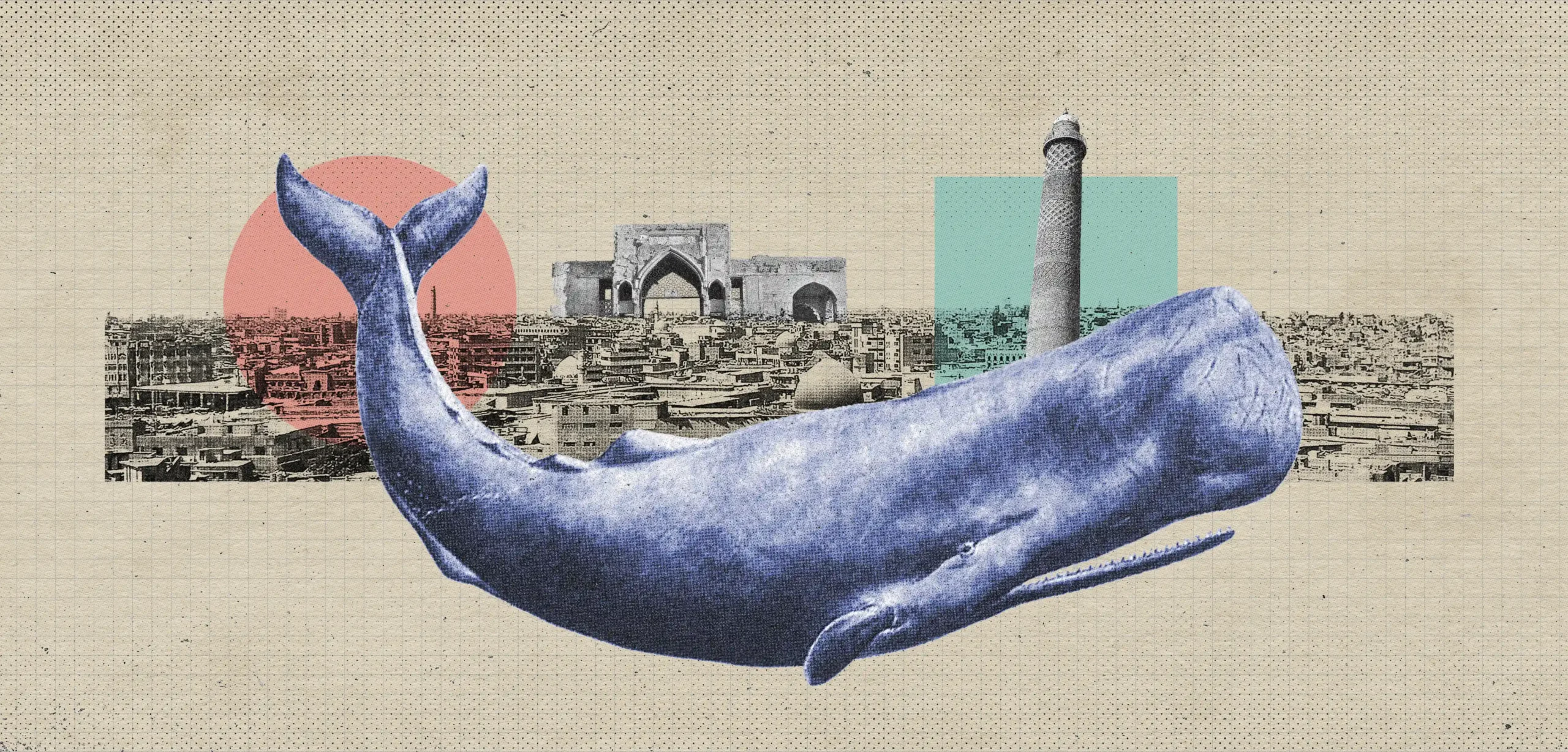

قد يرى البعض تحاملاً في وصفي ليبيا على هذا الشكل، لكن ما هو الوصف الأنسب لبلاد لا مكان فيها لدور عرضٍ للأفلام أو حتى لمكتبات عامة.. بلاد ثقافة السينما فيها غائبة تماماَ؟

مستعمِر-مستعمَر

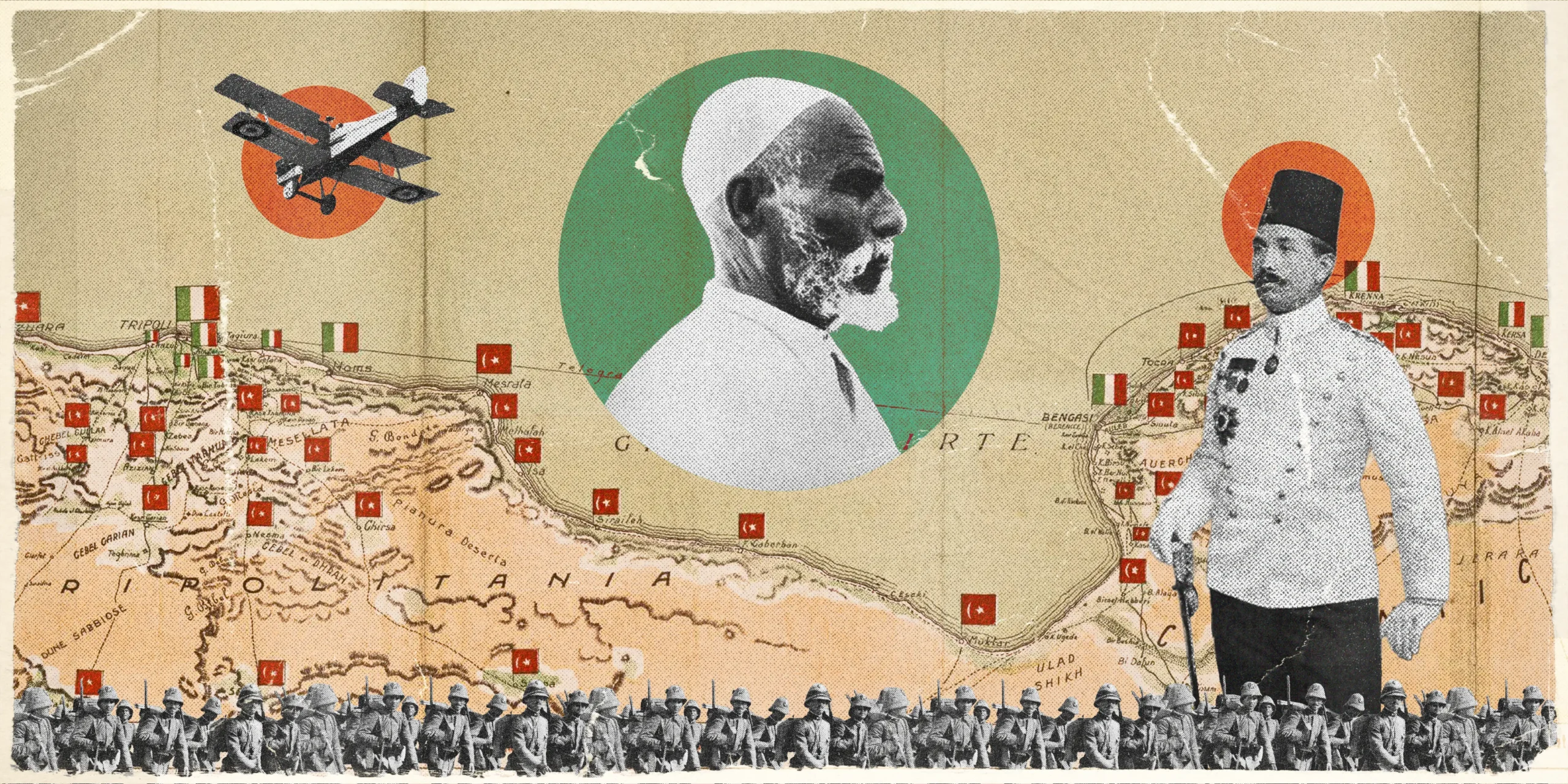

كغيرها من مستعمرات أوروبّا، استوردت ليبيا السينما عبر المستعمِر، فصُوِّرت وثائقيّات الإكزوتيك في الصحراء إبّان الاستعمار الإيطالي سنة 1911، مرورًا بوثائقيّات الـ “النيوز ريل” القصيرة المروّجة حينًا لبروباغاندا الجيوش المتناطحة في الشمال الإفريقي إبان الحرب العالمية الثانية، أو لشركات النفط الوليدة حيناً لاحقاً.

ولعلّ الإنتاج الروائي الأبرز كان فيلم Lo Squadrone Bianco (الفرقة البيضاء)، في 1936 في أوج الحقبة الفاشية، فقد شارك فيه ممثلون وكومبارس ليبيّون، ومن هنا ربما توطدت علاقة هؤلاء الممثلين بشخصياتهم الممثَّلة، فهي حكاية فرقة ليبية ساندت الجيش الإيطالي ضد المقاومة الشعبية.

استقلت البلاد – كي لا نقول الدّولة – سنة 1951، وروّجَت الحكومات الناشئة للسياحة ودعمت تصوير دعايات سياسية، ثم توّجت وزارة “الأنباء والإرشاد” جهودها بتدشين فرعٍ خاصّ بالسّينما، يوزّع أفلام 16 ملم على الموثّقين لأغراض تعليمية فضلاً عن السياحة. وتشير التقارير إلى أن أول دار عرض في البلاد شُيِّدَت سنة 1908، ودُمّرَت في 1911 إثر غزو الجار الشمالي.

إن مأساة مؤسسة الخيالة كامنة في غياب أو تغييب الأرشيف، فلا نعلم حتى إذا كانت الأفلام مفقودة أو تالفة أو ضائعة، بل إن مخرجي الأفلام أنفسهم عاجزون عن ترميم الشرائط التي بحوزتهم أو عرضها ..

ولئن وُئِدت صناعة الأفلام الوطنية في مهدها، فإن الإقبال على دور العرض كان رغم ذلك طاغياً، فقد أقبل الليبيون في فترة الأربعينيات وحتى نهاية الستينيات على الأفلام المصرية، وعلى الأفلام المترجمة أيضاً، وإن كانت شحيحة – جلّ الأفلام الإيطالية فترة الاحتلال لم تُتَرجَم للأسباب الكولونيالية المعروفة – فتوافدوا على الصالات كما فعلت أغلب الشعوب في سابق العقود.

ولسوف تستمر بلاد الاستقلال في فتح أبواب التصوير لهوليوود، فتنتج الأخيرة عشرات الأفلام، الإكزوتيكي منها والجاد (النادر) معاً، إلى أن يصل العقيد معمّر القذّافي إلى سدّة الحكم في 1969، وإلى سدّة السينما في 1973 بإنشائه المؤسسة العامة للخيالة الليبية.

مصدر الصورة: موقع بلد الطيوب

تأميم النفط والسينما

لا بدّ أن تعريب “سينما“ إلى “خيالة“ كان جزءاً من “المقاومة الثقافية” للتأثير الغربي المتبقي من عهد المملكة، وعلى هذا الحال باتت السينما مؤمَّمة على غرار النفط. لكن بخلاف شركات النفط التي ضخّت ملايين البراميل، لم تنتج المؤسسة في مجمل تاريخها المنتهي في 2010 سوى خمسة أفلام روائية طويلة ووطنية بالمعنيَيْن التقني والقومجي، وهي “الطريق” و”معركة تاقرفت” و”الشظية” و”معزوفة المطر” و”أحلام صغيرة”.

ومع هذا الإنتاج الهزيل فشلت أفلام الخيالة في خلق “موجة” سينمائية وطنية، على غرار الموجات المنتشرة في العالم، وفشلت أيضاً في تركِ أثرٍ على الساحة العربية آنذاك، وإلا لما اختفت هذه “الأشرطة” من أرشيف وعينا.

يمكن القول إن مأساة مؤسسة الخيالة كامنة في غياب – أو قل تغييب – الأرشيف، فلا نعلم حتى إذا كانت الأفلام مفقودة أو تالفة أو ضائعة، بل إن مخرجي الأفلام أنفسهم عاجزون عن ترميم الشرائط التي بحوزتهم أو عرضها.

ولا يوجد اليوم سوى فيلميْن فقط يمكن مشاهدتهما على يوتيوب نقلاً عن قناة “الجماهيرية” بجودة عرض سيئة، هما “معركة تاقرفت” و”الشظية”، ليبقى إرث بقية الأعمال مختلطاً بهستيريا الماضي، تتناولها بعض الأبحاث الأكاديمية الجامدة التي تحاول التأريخ للسينما في “الكبسولة الزمنية” تلك.

بعكس إفرازات مؤسسة الخيالة الأخرى، يحتفظ أغلب الليبيّين في وجدانهم بمكان خاص لفيلمي الرسالة وعمر المختار، إذ يُعرَض الأول على الشاشات العربية في ليلة القدر، ويُعرَض الثاني في مناسبات عدة، لا سيما في ذكرى شنق المختار في السادس عشر من سبتمبر من كل عام

في 1976 سيدعم القذافي فيلم “الرّسالة” بشقّيه العربي والإنجليزي، ويعيد الدعم في 1981 لفيلم “أسد الصحراء” (أو عمر المختار، في دور العرض العربية). وبعكس إفرازات مؤسسة الخيالة، يحتفظ أغلب الليبيّين في وجدانهم بمكان خاص لهذيْن الفيلميْن، إذ يُعرَض الأول على الشاشات العربية في ليلة القدر، ويُعرَض الثاني في مناسبات عدة، لا سيما في ذكرى شنق المختار في السادس عشر من سبتمبر من كل عام.

بيدَ أن هذه الأفلام ليست ليبية تماماً، فمخرجها سوري هو مصطفى العقاد، ومشتغلي عالم ما وراء الكاميرا من جنسيات مختلفة، ومن يبحث في أطلال الإنتاج السينمائي سيدرك أن الفيلمين محظوظان جداً مقارنة بما أنتجت مؤسسة الخيالة من مواد منسيّة.

مع هذا الإنتاج المرتبك باستثناء بعض الأفلام التسجيلية والأفلام القصيرة سيقلّ عدد صالات السينما تدريجياً إلى أن تختفي تماماً مطلع الألفية الجديدة، وستتحول جل المباني إلى الخاص من سكنٍ وعملٍ، وإلى العام من مبانٍ مهجورة، بانتظار سنة 2011.

هكذا درسنا السينما

حين واتتني فرصة دراسة السينما في العاصمة طرابلس لم أفكر بها كمكانٍ منشود، بل كوسيلة للانطلاق، فغياب المشهد السينمائي في البيضاء كنت أحسّه في العاصمة أيضاً.

كان ذلك في 2014، عندما اشتغلتُ مبرمجاً لنادٍ سينمائي في تجربة مثّلت بالنسبة لي اشتباكاً مباشراً مع إنتاجات السينما بعد تغييبها إبّان الانقلاب في 1969، خصوصاً أن النادي كان قد أسّسَ لحضورٍ متين قبل التحاقي به.

في السنة ذاتها، التحقتُ بقسم الفنون المرئية بكلية الفنون والإعلام في جامعة طرابلس. كان هدفي شعبة السينما التي تأسست مع تأسيس الكلية أواخر ثمانينيات القرن الماضي.

كان عدد الطلبة في قسم الفنون المرئية عند التحاقي بها قرابة 300، ثلثيهم من الذكور، ولم تكن شعبة السينما الأكثر جذباً للطلبة، فأقصى عدد التحق بها حينها لم يتجاوز الـ 20 طالباً وطالبة.

كطالب في الكلية، تقابلُ حيناً محاضراً لا يعرف من هو “المواطن كين“ وفي حينٍ آخرٍ، تجلس قبالة محاضر آخر يملي علينا محاضرته المؤلّفة من ورقتين تحويان دائماً أخباراً غرائبية من قبيل: أن فيلم “الأسد الملك” حقق إجمالي إيرادات تبلغ 14 مليار دولار (في كوكب الأرض، لم يحقق أعلى الأفلام دخلاً ربع هذا الرقم)، وأن فيلم “أناكوندا” أخرجه جيمس كاميرون ورُشِّحَ لخمس جوائز أوسكار (لم يساهم كاميرون بأي عمل في الفيلم، ورُشِّحَ الفيلم لستّ جوائز “توتة ذهبية“، وهو حفل ساخر مكرّس لأسوأ الأفلام). هذا غيض من فيض، يغرقنا إذا ما مكثنا.

منظومة التدريس في الجامعة تصبو إلى تلقين ما لا يُلقَّن. فلسفات المحاضرين ثلاث: “التجربة“ هي الجوهر وليست القراءة والمشاهدة، التشديد على “سيميائية“ الصورة – فلسفةٌ توقَّف مريدوها وملقّنوها على مواكبة الجديد والمعارِض– والأخيرة معنية بتقديم سينما محتشمة، تخدم الوطن والمواطن (عادةً ما يُجر هذا الثنائي الأخير بصفتهما مفهومان منعزلان). المستنير من المحاضرين لا يمكن تصنيفه، كما ينبغي.

إزاء هذه الدائرة المفرغة، تتولّد فلسفة طلّابية متنوّعة، تتشابه مع ملقّنيها عموماً. سيأتيك الطالب محمّلاً بكاميرا في “حرمٍ“ لا يحوي مكتبةً تساجل ما يسمعه في قاعات المحاضرة، ولا قاعات عرض تكشف القليل من “كلاسيكيّات“ سينما العالم.

إحالتي إلى الطلاب الذكور ليست اعتباطية، فعددٌ لا بأس به من المحاضرين لا يرون في المرأة مشروع صانعة أفلام أصلاً. أذكر مثالاً على نصح المحاضر طالبةً بالاشتغال في أي مجال سينمائي عدا التصوير، فلا سمح الله، قد تجد نفسها في وضعية تصوير كاشفة لمناطق من جسمها أثناء حملها الكاميرا، إذا ما صعدت السلّم مثلاً.

تصوير: سعد العشة

تسعينيات الآنمي وألفية السي دي

حدث الأمر في مربوعة أخوالي، وهي الجزء المخصص من المنزل لاستضافة الرجال، حيثما نُصِبَ التلفزيون، وحيث عشتُ قرابة 18عاماً في كنفِ أهل أمّي.

كان فيلم The Terminator من الوافدين الجدد على محلات أشرطة الفيديو. السنة 1994 – بعد مرور عشر سنوات من عرض الفيلم الأول – وعمري آنذاك خمسة أعوام، لم تكشف لصاحبها ماهيّة الأفلام بعد. كان خالي نعيم يدير إحدى هذه المحال المتناثرة على قوارع الطريق وهي تُعد على الأصابع. لم يكن جمهور المربوعة المتحمس غفيراً: فقط خالي، جالب الفيلم، وأخواه الصغيران، أبناء جيلي.

أولج الشريط في جهاز JVC – المنافس الشّرس حينها لشركة قاريونس المحلية لتجميع أجهزة التلفزيون. الوقت متاح إذاً لنشاهد فيلماً للمرة الأولى ونصنع من فضاء المربوعة دار عرضنا الخاصة، وها هنا تطغى أهمية التجربة على الفيلم ذاته.

أتذكر أن الفيلم حظي باهتمامي كما قد يحظى باهتمام أي طفل في الخامسة. أتذكر انتباهي لمسارات الحبكة بعد مشهد جراحة العين. تغوص العين في حوض الغسيل ولا يشعر الرجل بأي ألم. أيُعقَلُ هذا! تساءلتُ. كانت مفاهيم الأداء والتمثيل غائبة عن قاعدة بياناتي، بطبيعة الأحوال. تابعتُ الفيلمَ مشجّعاً “الفاني“ the terminator.

مرت السنوات ولم يمحُ أي الأفلام ذكرى The Terminator. حوَت هذه السنوات عشرة أو خمسة عشر فيلماً فقط، فقد غابت سلفاً صالات السينما، وما تيسّر من أفلامٍ مقرصَنة لم تكن في المتناول، بوصفها أعمال للبالغين فقط.

سافرتُ إلى تونس وعدتُ محملاً بالأفلام والكتب الملازمة. قد أطلِق على هذه التجربة الموجة الأولى في تعرفي على السينما “الجادة“. كان في جعبتي شيء من السينما الصامتة، انطلاقاً إلى المواطن كين وكلاسيكيات هيتشكوك والموجة الجديدة الفرنسية ..

بالرغم من ذلك، فتحت تلك العين الغاطسة عينيّ على المعرفة البصرية التي طالت كل ما قدّمه التلفزيون، من التيلينوفيلا المكسيكية الطويلة إلى مسلسلات “الآنمي“ اليابانية، وهي أعمال أغدقتها قناتان أو ثلاث توفرت لدينا في أواسط التسعينات.

بُعيْد الفرجة الوليدة تلك، شرعتُ في خلق الأعذار لأزور أبي حتى أتحين سكون الليل لمشاهدة قناة الأفلام التي جاد بها صحن الساتالايت.

في بدايات الألفية الجديدة، بزغت مشغلات السّي الدي. في كل عطلة أسبوع، كنت أزور أبي – لا داعي لخلق أعذار أيام الخميس – أُطالِبه باستئجار الأفلام الحديثة مع مشغل السي دي، وإذا ما احتاج هو إلى مشاهدة تلفزيونه، أقوم باستئجار تلفزيونٍ أيضاً. لقد كان عصر التأجير في ليبيا بامتياز؛ دأب الناس المبهورون بالبضائع الوافدة على البلاد بعد جفاف طويل على استئجار كل شيء. لم تقدر الأغلبية على شراء الرفاهية، لكنها استأجرتها ولو لليلة واحدة.

في الصيف، غالباً ما كنتُ أشاهد الأفلام مع الأقارب. يطلبون مني اختيار الأفلام، فنجلبها بالجملة. شاهدنا آخر ما أنتجته هوليوود من الإنتاجات الضخمة إلى الكوميديا الخفيفة والدراما. كنتُ أحتفظ بغرائب الأعمال لنفسي، في حضرة السينما التجارية القادمة من أميركا أو من مصر.

هذا جناه السوق عليّ

عندما دخلت أجهزة الإنترنت أغلب بيوت البلاد في أواخر العقد الأول من هذه الألفية، لم نجد في بيتنا عقبة في الانضمام إلى أسلوب حياة الطبقة الوسطى. وفتّش هنا عن طبقية متفرّدة، فالطبقة الوسطى الليبية، كما أراها، قدرةُ العائلة على امتلاك سيارة وتلفزيون وغسالة ملابس وإنترنت، وعلى حسن جودة الأكل والشرب، وربما القدرة على السفر مرة كل ثلاثة أعوام.

إنه عصر الامتلاك إذاً. امتلكتُ تلفزيوني الخاص، بصحبة مشغل الدي في دي الوليد، وبدأتُ قراءة النقد السينمائي على الإنترنت. قمتُ تباعاً بالبحث عن كتب السينما في المكتبة العامة، فوجدتُ كتاباً يتيماً عن نظرية الفيلم. تعرفتُ سلفًا على عناوين الأفلام والكتب المذكورة في النص، لكن السبل لم تكن متاحة لاقتنائها.

كنتُ قد انتقلت لتوّي إلى بيت أبي وأمّه (بيت جدّتي وابنها، لأكون أكثر إنصافاً). الانتقال “نقلة“ حقّاً، بعد قضاء طفولة ومراهقة كاملتيْن في كنف عائلة كبيرة، ملؤها الحميمية والود، وتعوزها الفردانية واكتشاف/نقد الذات. البيئتان لا تختلفان طبقيّاً ومزاجيّاً، بيدَ أن المساحة وسعت لتشمل آفاقاً مستجدة.

بعد سنتين، سافرتُ إلى تونس وعدتُ محملاً بالأفلام والكتب الملازمة. قد أطلِق على هذه التجربة الموجة الأولى في تعرفي على السينما “الجادة“. كان في جعبتي شيء من السينما الصامتة، انطلاقاً إلى المواطن كين وكلاسيكيات هيتشكوك والموجة الجديدة الفرنسية، وبعض الأعمال التي وددتُ شخصياً مشاهدتها.

تكمن المفارقة في أن هذه الأفلام مقرصَنة. أي أننا في ليبيا لم نصل حتى إلى قرصنة الأفلام على هذا النطاق الواسع، كما يحصل مثلاً في الجارة الخضراء أو في معظم الدول العربية آنذاك.

التغيير، بالألف واللام

بعد عامين، قامت الثورة. في غضون شهر، سقط نظام القذافي حيث أعيش في شرق البلاد. قامت الحكومة المحلية بفتح الإنترنت مجاناً حتى نهاية السنة. فبينما اشتد جنون الحرب في الغرب، حظينا في الشرق بـ “واي فاي“ مجاني.

بفضل الشهور السبعة تلك، حمّلتُ مئات الأفلام، فحملتني إلى الموجة الثانية الخاصة بتعليمي السينمائي. شاهدتُ حينها الجوهريّ في مسيرة أي طالب سينما، وبطريقة غير قانونية. فقد كانت ملفات torrent الوسيلة المتاحة لمن على شاكلتي، اجتماعاً واقتصاداً.

لم تعُد أفلام شباك التذاكر الأميركي أولوية. بتُّ حينها مالكاً لمكتبة فريدة تشمل عصوراً وثقافات متنوعة، وأمست هذه الأفلام بوتقة ذائقتي وحسي. فهنا تعرفتُ على أفلام مثل Rashomon وPersona واكتشفتُ أفلاماً أخرى من دولٍ لم أعتقد سابقاً أنها كانت تنتج أفلاماً.

شتات محلات أشرطة الفيديو المقرصَنة لا يدحض دورها الجوهري في بث الأفلام، وإن كانت محدودة. وقد ظلت هذه المحلات متركزة في شارعيْن بمدينتي، البيضاء، فبات بعضها يؤجر السي دي حينما أتى عصرها، وأُقفِلت أخرى باختيار أصحابها ..

بعد عامين (تحدث التغييرات بعد عامين، لسببٍ ما) أُتيحت لي الفرصة للانضمام إلى نادي سينما في طرابلس. في تلك السنة، حظيت بقراءة النقد السينمائي بشكل أوسع مع فشل الوصول إلى نصوصٍ خارج العالم الآنجلو-فرانكفوني. الجود في الموجود، كما يقول المثل الشعبي. والجود في هذه الحالة اكتشاف لحسٍّ قديم، وهو رفض الوقوع في فقاعة “الطموح“ التي تصبو إلى خلق فن “هادف“ عموماً وسينما “هادفة“ خصوصاً.

كان مخرج الأفلام الفرنسي روبير بريسون هو المحرّض على هذا النوع من الأسئلة. تفرّد بريسون في بطء وصوله إليّ، فأحببت أفلامه بعد وقت طويل من مشاهدتها. وإذا كان Persona هو الفيلم الذي قربني من السينما “العالمية“ بأساليبها وأصواتها، فإن بريسون هو من أجبرني على امتلاك ذائقة مستجدة.

سيرى المتدرب على مشاهدة النسق الهوليوودي نموذجاً زائغاً في ممثلي بريسون وفي أسلوبه البصري، إنما هذا الزيغ متأتّ من همهمة السينما اللامرئية، التي تبوح على الدوام بأن الإثارة الآنية ليست وحدها جوهر المشاهدة.

مسألة بريسون تتعلق باكتشافي للسينما التي أبحث عنها وليس بفهمها. فأغلب من كنت أتحدث معهم كانوا يفهمون السينما على أنها أداة ترفيه بالدرجة الأولى، ويتابعون كل ما يعرض على شاشات التلفزيون وغيرها وفق ذلك.

على أي حال، ليس المقصود أن أحيّد أهمية طرحهم، فحتى لو رأيتُ في هذا الطرح إفلاساً فكرياً، فلن أنكر أنه يعبّر عن ذائقة سائدة وعن واقع لا يمكن إنكاره.

تصوير: ريم جبريل

نافذة على العالـم

إن جاز الحديث عن ماض لم يُعَش، فعرض مسيرة دور العرض في ليبيا لا يسترعي الكشف. من يسرد لنا ذكريات هذا الزمن تجاوز عقده الستّين، وسرده منتمٍ إلى دراسة حقبة.

يسمع أبناء جيلي عن “الأصلع الجبار“ و“هرقل“ ومن رافقهما من أبطال سينما مصرية وهندية. يغلب على سرد المواطن الستيني نوستالجيا زيارة الصالات، وقد يغيب تماماً الحديث عن ثقافة السينما، بصرف النظر عن عدد الشاشات الكثيرة.

شتات محلات أشرطة الفيديو المقرصَنة لا يدحض دورها الجوهري في بث الأفلام، وإن كانت محدودة. ظلت هذه المحلات متركزة في شارعيْن بمدينتي، البيضاء، فبات بعضها يؤجر السي دي حينما أتى عصرها، وأُقفِلت أخرى باختيار أصحابها.

كان خالي نعيم في أواخر العشرينات عندما غادر عالم أشرطة الفيديو. كغيره من الشبّان، أمسى متأثراً بآرنولد شوارزنيجر في عالميّ كمال الأجسام وأفلام الآكشن معاً. كان يُطلق على هذا النوع من الأفلام في لهجتنا “طقر“، فتطّور اللفظ بشكل شبه هزلي إلى “طقش“، واللفظان، على الأغلب، محاكاة صوتية لطلقات الأسلحة.

عرّفَت هذه الأفلام (الأشرطة) الشاب والشابة على جان-كلود فان دام وسيلفستر ستالون وستيفن سيغال وحتى تشاك نوريس، ولم تكن الأشرطة المهرَّبة/المستوردة مقنّنةً بصرامة، وإلًا لما سُمِحَ بتأجير أفلامٍ معادية لرؤية الأخ القائد الكونية، لا سيما تلك التي – ويا لمفارقة انسجامنا مع المفكّر الأوحد – تشي بعنصريةٍ ضد العرب والليبيين.

لوجستيّاً، يخبرني الخال نعيم أن الاستيراد مصري، يمر في مشواره إلى مدينة بنغازي، فتنشر كبرى مدن الشرق هذه الأشرطة شرقاً وغرباً. هنا الشرق، فلا بد من وجود آليات مختلفة عن العاصمة المستورِدة من تونس القريبة.

يتذكر خالي، بروح السينيفيل، النجاح الهائل الذي حققته هذه المحال التجارية، فقد كان ينسخ على الأقل أربعة أشرطة للفيلم الواحد في اليوم الواحد، ولم تقتصر التجربة على تأجير الأفلام فقط، بل تدافع الشباب على مشاهدة المصارعة الحرة الأميركية وأشرطة “لقطات“ لاعبي كرة القدم الكبار، فهكذا تعرفنا، نحن اللاحقون، على مارادونا، وأعدنا مشاهدة رونالدو نازاريو وباتيستوتا. وهكذا كان للعائلات والشيوخ نصيبهم الوفير في تأجير الأفلام والمسلسلات أيضاً، فضلاً عن الرسوم المتحركة.

هذه الأشرطة إذاً كانت نافذتنا على العالم، فالتلفزيون لم يقدم سوى القليل من الأعمال الوطنية والرسوم المتحركة وخطابات القائد.

بعد ثورة فبراير، وحدها مؤسسة آريتي أدخلت عبر ناديها أفلاماً وبرامج لم يسبق للفضاء العام عرضها. هنا اشتغلتُ مساعداً في برمجة العروض لموسمين (موسم ربيع 2014 – صيف 2014). اخترتُ الأفلام وجهّزتُ لها من ناحية الترجمة وجودة الصورة وقمتُ بإعداد ملخصات عن الأفلام واختيار الصور المرافقة في الكتيّب الدعائي، بالإضافة إلى أرشفة مكتبة الأفلام على الكمبيوتر وتزويد المكتبة من مجموعتي الخاصة.

سنجد هنا طرائق بديلة عن تلك التي تنتهجها المنظمات النخبوية المعزولة، غير القادرة أصلاً على عرض أفلام. من شأن هذه المقاربة أن تشمل أصوات المجتمع كافةً، حيث تمتزج طوائف المهووسين بالسينما مع وافدي الصالات التجارية

عرض النادي ما أثار الجدل حيناً، وما “ثقّف“ وما “رفّه“ حيناً آخر. أذكر في أكثر من عرض، طلب بعض الوافدين الأفلام المعروضة بصورة شخصية حتى يزوروها في عزلتهم كما فعلتُ سلفاً.

كل سبت، من نوفمبر 2012 حتى يونيو 2014 وفي دور أرضي اُتُّخِذ مقراً للنادي بدار الفنون، عرض الفنيّون، من جهاز الـ “دي في دي” أو من عارض البروجكتور، أفلامًا من دول مختلفة وكذلك من مدارس مختلفة، من إيران إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من Casablanca و Rebel Without a Cause إلى إنغمار برغمان.

وكان للمشاهد الستّيني حصته من العروض من خلال برامج الاسترجاع/الاستعادة Retrospective في تتبّعها الدؤوب لطبائع السينما وتحوّلاتها، عبر صنّاع متفرّدين من القارّات كافةً، فقد تعوّد على ما فرضه سوق دور العرض، دون الغوص فيما قد يطرأ عن هذا الوسيط الفريد.

Casablanca مثلاً حضره 120 شخصاً وبرغمان شاهده فقط 5 أو 6 أشخاص. الفكرة في بعض هذا التنوع جلب محبي السينما من المبتدئين إلى أصحاب الذائقة المتخصصة، وبالمجمل عرض النادي 110 أفلام في هذه المدة ومنحنا لكل جمهور فيلمه المفضل.

أذكر أيضاً حلم ورحابة مؤسّسيْ النادي، خالد مطاوع وريم جبريل فيما يتعلق بإثارة الجدل. فقد عُرض لمرة ثانية، مثالاً، “آخر فيلم” لصانع الأفلام التونسي نوري بوزيد، المحمول على ثيمات وأساليب سينمائية لم يتدرب معظم زائري النادي على مشاهدتها سابقاً. لكن المؤسسة، بنشاطاتها الكثيرة، اشتغلت على استكشاف أهواء الجمهور وأمزجتهم، فلم يكن السجال هدفاً بحد ذاته، بل وسيلة لخلقِ حواراتٍ غابت سلفاً لعقود.

فقاما خالد وريم بالتحاور مع من عارضَ نقد الخطاب الديني في فيلم بوزيد، كما فعلا لاحقًا في برامجٍ متنوعة أطلقتها المؤسسة، من مسرحٍ وشعرٍ ومنشورات (أذكر باقتضابٍ إرسال خالد لي محادثة خاصة بين حساب فيسبوك المؤسسة ومعلّق غاضب يبدأ رسائله بالشتائم بعد نشر المؤسسة كتاب شمس على نوافذ مغلقة، وهو أنطولوجيا من نصوص نثرية وشعرية لكتّابٍ ليبيين وليبيّات، تعرض لموجة استهجان كبيرة من التيار المحافظ. استمع خالد إلى ما يقض مضجع الشاب وأسفر الحوار الهادئ إلى شكر الشاب خالداً على الإضاءات والشروحات).

الرّاهن بخيره وشرّه

في أثناء برمجتي وإعدادي للأفلام – سواء بعملي في نادي السينما أو بنسخي الأفلام المقرصَنة إلى الأصدقاء والأقارب – كنت أحاول أن أعمّم تجربةً شخصية. بمشاهدتي الأفلام على التلفزيون في غرفتي، بعيداً كل البعد عن صالات السينما، كنت أسعى لتخصيص تجربة عامة.

وبالنظر إلى حياة السينما الشاردة في هذه البلاد، خليقٌ بالسينيفيل أن يجتمع مع صانع الأفلام، فيخلقان شبكة جامعة لمن يشتغل في الظلام. الأهمية كامنة في العرض والكشف والإظهار والانفتاح وكل ما يلازم ذلك من مرادفات؛ أي عرض الأفلام للجميع، في الجامعات ودور الفنون والنوادي السينمائية.

سنجد هنا طرائق بديلة عن تلك التي تنتهجها المنظمات النخبوية المعزولة، غير القادرة أصلاً على عرض أفلام. من شأن هذه المقاربة أن تشمل أصوات المجتمع كافةً، حيث تمتزج طوائف المهووسين بالسينما مع وافدي الصالات التجارية.

تظل السينما منيرة في نفوس محبّيها حتّى وإن باتت ليبيا جحيمها. مقاعد الجامعة محتفظة بجمودها، وصالات العرض ما زالت مهجورة ومستوطَنة. مؤسسة آريتي تشتغل في المنفى. صانعو الأفلام منشغلون بحدود التعبير ولقطات كاميرا الدرون. بيدَ أن الشغف يحثّني على استكشاف صالتي الخاصة، متمثلة في غرفتي المعتمة وشاشة LED.

على هذه الأرض، لا شيء أسهل من الانطلاق من الصفر. والصفر هنا يبدأ بالمشاهدة وينتهي بالمشاركة والحوار. وفيما تواصل البلاد كونها مقبرة للسينما ومطهراً للسينيفل، أغلقُ أنا باب غرفتي لأمارس فردانيتي وعيناي مشدودتان إلى فيلمٍ تعرضه شاشة مثبتة على الجدار.