يحمل كل مهاجر صور عن موطنه الأول، صور معنوية تعززها في كثير من الأحيان تفاصيل مادية، صور على الحائط، بهارات طعام، نباتات بعينها في الأركان، وعادة ما يحمل المهاجر إمكانية قد تتحقق أم لا بالعودة يومًا ما، لكن تتعقد هذه الصور والإمكانيات في الحالة الفلسطينية، منذ بدأت التغريبة الإجبارية الطويلة عام 1948.

العديد من الفلسطينيين المغتربين لا يعرفون وطنهم، فالأجيال تتعاقب في تلك التغريبة. لا يوجد ذلك الوطن إلا في الحكايات، الصور، وفي مخيلتهم، ومن حين لآخر في نشرات الأخبار، أجدادهم هُجّروا من ديارهم ووطنهم، ولم يسمح لهم بالعودة.

تمزقت أواصر العائلات الفلسطينية في بلدان مختلفة. ومع ذلك، ما زالوا متمسكين بذلك الوطن البعيد، الذي يبدو أحيانًا مستحيلًا، وإن كان قريبًا طوال الوقت، ينقلون الحكايات والذكريات والتقاليد التي تربطهم بجذورهم من جيل لآخر.

وعلى الرغم من كل ما يواجهونه من تغريبة وفقد، يبقى ما يميز الحالة الفلسطينية ذلك الشعور بالأمل بأنهم سيتمكنون يومًا من تحقيق حلمهم بالعودة إلى أشجار التين والزيتون ورائحة الزعتر، واستعمال مفاتيح البيوت القديمة التي تنتقل من جيل إلى جيل.

سمحت لي الظروف بجولة في بيوت عدد من الفلسطينيين والفلسطينيات المقيمين بمدينة آرهوس الدنماركية منذ فترات متباينة في طولها، ما يبدو رابطًا بين هذه البيوت هو تلك المحاولة التي تتوقف لإعادة خلق الوطن مرة أخرى ولو في نبتة صغيرة بجوار النافذة.

بلال.. أغمض عينيي وأنشأ وطنًا

مرة سأل بلال الطفل والده: “لماذا لا نشتري بيتًا هنا؟ ” أجابه: ” لأنها ليست أرضنا”، تساءل بلال مجددًا؛ “وكيف تبدو بلادنا؟” غرق الجميع في الصمت. أغمض الطفل الصغير عينيه، وتخيل كيف تبدو بلاده، شجر زيتون يحيط المنزل، ونسيم مّعبّق برائحة البرتقال، هكذا فهم من الحكايات. الآن يبلغ بلال 51 عامًا. يغمض عينيه في كل مرة يحاول أن يتخيل فيها فلسطين. يتنهد. لأنه بعد كل هذا العمر لم يعرف بعد طعم الوطن.

كانت العائلة تعيش في مدينة صفد، التي تبعد 29 كيلومتراً عن الحدود اللبنانية. وقت الرحيل في عام 1948، ظنوا أنهم سيرحلون لفترة قصيرة وسيعودون مرة أخرى بعد الحرب.

«هذا ما وعدتنا به الجيوش العربية: اذهبوا حتى تنتهي الحرب حتى لا تتأذوا وبعد ذلك ستعودون”. يتذكر بلال نقلًا عن أبيه.

أخذت عائلة بلال، مثل فلسطينيين كثيرين حينها، مفتاح المنزل معهم. كانت وسيلتهم حينها للشعور بالأمان، وبأنهم حتمًا سيعودون. لكن ما جرى كان عكس كل تصوراتهم.

نزحت الأسرة إلى لبنان ثم استقرت في سوريا. ورغم حال العائلة الميسور، أبى والد بلال أن يشتري منزلًا، كان يستأجر فقط.. “كان شراء منزل بالنسبة له يعني أنه سيستقر في هذا المكان، وهو ما رفض تصديقه طوال حياته”.

ظل الأب محتفظًا بالمفتاح قرابة سبعين عامًا، ولم يستطع خلال كل هذه المدة العودة إلى فلسطين.

تفرّقت العائلة وعاش كل منهما في بلد مختلفة، اختار بلال أن يعيش في الدنمارك، وبعد وفاة والده، ورث “مفتاح الدار” الذي يبقى بالنسبة له.. “علامة على أننا سنعود يومًا ما إلى بلادنا ومنزلنا”.

مصطفى.. ربما هي نفس الشجرة!

منذ اللحظة الأولى التي تدخل فيها منزل مصطفى محمد، 74عامًا، في مدينة آرهوس بالدنمارك، تتعرف على جذوره؛ بجوار باب المنزل، تستقر سترات الشتاء وخوذة الدراجة، ولكن فوق كل ذلك العلم الفلسطيني معلقًا على الحائط.

مصطفى من نفس عمر النكبة الفلسطينية. ولد في مدينة سحماتا عام 1948م قبل الكارثة بشهر تقريبًا، وبعدها هُجرت عائلته. لذا لم يرَ فلسطين سوى في نشرات الأخبار، صور للدماء والدمار، لكن في مخيلته ظل محتفظًا بصورة طفولية عنها. حيث ألوان براقة وأشجار ليس لها نهاية من الزيتون والتين والعنب.

عاش مراهقته في مخيم لللاجئين الفلسطينيين في لبنان، يتذكر حينما كان يعيش برفقة 45 شخصًا في نفس المكان “كنا ننام كأطفال بجوار بعضنا البعض”.

في سن العشرين قرر مصطفى أن يغادر لبنان إلى ألمانيا، وهناك تعرف على الفتاة الدنماركية “جريتا” التي صارت رفيقة حياته، ومنذ ذلك الحين استقر في الدنمارك، وحظى بأسرة كبيرة.

من شباك منزل يحمل الطابع الأوروبي، تستطيع أن ترى شجيرات مختلفة زرعها مصطفى بنفسه، أبرزها التين والعنب والزعتر.. “أحاول بشتى الطرق أن تظل فلسطين بالجوار مني”. كل شجرة يزرعها يمنحها اسمًا مختلفًا من عائلته، أولاده وأحفاده وأقاربه ..”والدي حكى لي أنه كان يفعل ذلك مع أخواتي.. أيضًا حينما ولدت أطلق اسمي على شجرة زيتون”.

قبل حوالي عشرين عامًا، قرر مصطفى محاولة العودة إلى مدينة سحماتا حيث ولد، مكنه جواز السفر الدنماركي من ذلك، لكن رغم ذلك واجه صعوبات في الدخول “كنت أتحسّر وأنا أرى الأجانب يدخلون بسهولة لبلدي، وأنا يتم استجوابي وتعطيل زيارتي”.

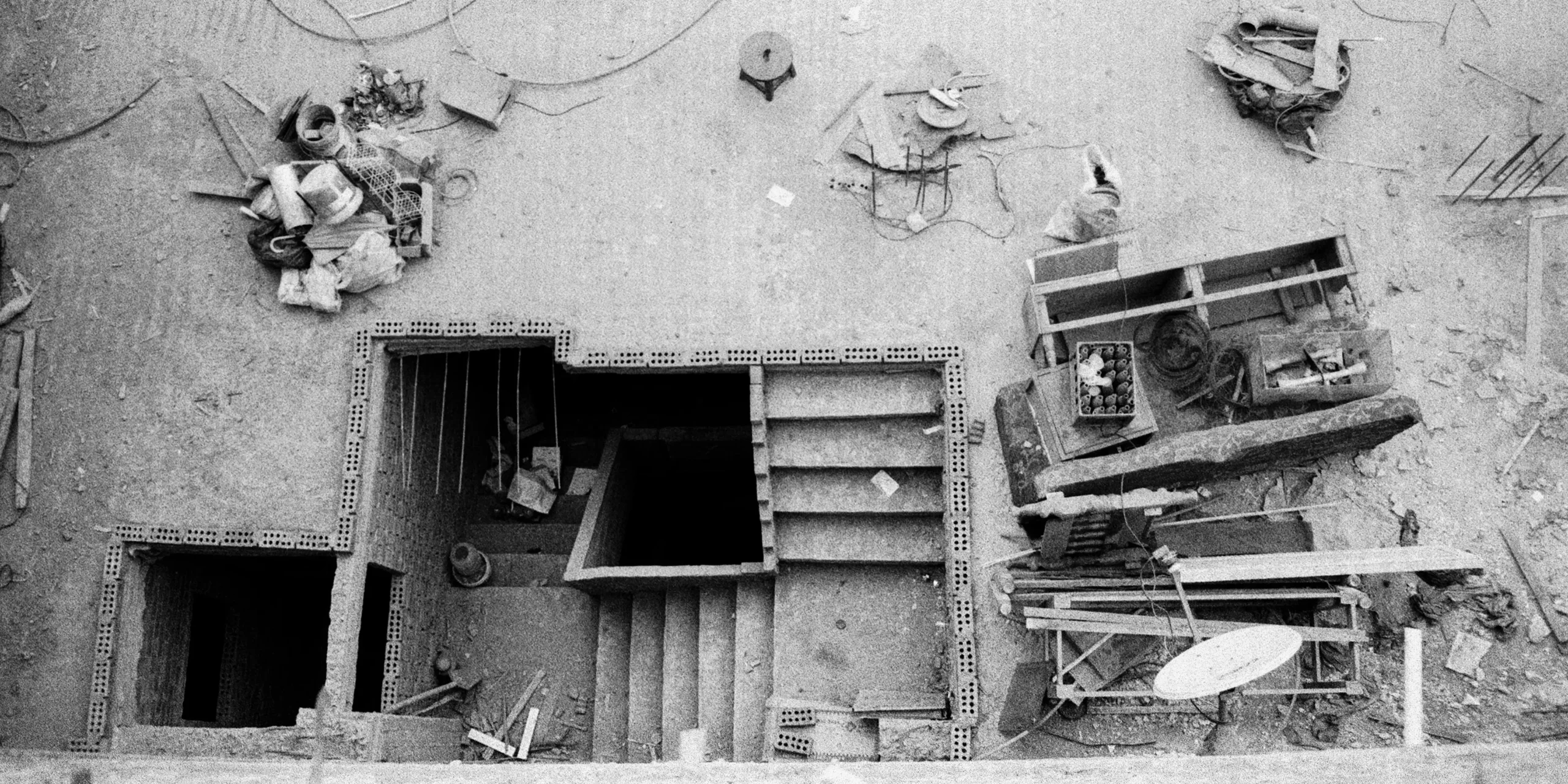

حينما زار مصطفى مدينة سحماتا، المكان الذي كان يومًا ما ديار عائلته، شعر بإحساس عميق بالخسارة والحزن وهو يقف على أنقاض منزل العائلة.. “كل ما وجدته هو هذه الحجارة.. هذا ما تبقى من الدار”.

وعلى الرغم من الحزن، إلا أنه وجد عزائه في وجود أشجار الزيتون.. “كانت لا تزال تنبض بالحياة، أحببت أن أتخيل بأنها نفس الشجرة التي أسماها والدي على اسمي حين ولدت.. أشجار الزيتون بالنسبة لي رمز الصمود والأمل”.

منى.. حتى ولو قطعة مكسورة سأحتفظ بها

“قصة حب”.. هكذا تحب منى فهد أن تتذكر فلسطين. كثيرًا ما روت لها جدتها قصتها مع الجد؛ حينما كانت تذهب إلى ينبوع الماء، وتقابله ويتبادلان نظرات الحب في صمت. كلما شاهدت منى فيلمًا عربيًا قديمًا به مشاهد كهذه تتذكر على الفور أجدادها.

ولدت منى في مخيم في بيروت، وكان هذا كفيلًا بالنسبة لها بأن يذكرها بأصلها طوال الوقت.. “في المخيم دايمًا تتذكري بأنك لستِ من هنا. عشنا قصص كثيرة صعبة، كنت أغضب كثيرًا لكن لم أكن أتكلم، خاصة بأنه لم يكن مسموحًا لنا أن نتحدث بالسياسة ” لكن هذا الشعور بالغضب المتزايد.. “جعل من منى شخصية أقوى”، حينما جاءت إلى الدنمارك عام 1991 بعد لم شمل مع طليقها السابق “أصبحت أحكي، انتميت لحزب سياسي وأصبحت ناشطة سياسية فلسطينية “، والتقت بعدد من الدنماركيين المهتمين بالقضية الفلسطينية.

تحكي منى بأن كل منزل فلسطيني هنا يحمل قطعة من الوطن ..”توجد محاولة لإحياء التراث بأبسط التفاصيل، حتى لو فستان”. تتذكر جدتها التي أخذت مقتنيات معها من المنزل حينما هجّروا عام 1948 “جلبت بعض الملاعق وإبريق فخار كان يحب جدي أن يشرب فيه، حتى حينما كُسر بسبب القصف الإسرائيلي على لبنان، ظللت محتفظة بقطعه المكسرة.

مهيبة.. لماذا يتكرر التاريخ؟

في صالة منزلها في مدينة آرهوس الدنماركية، كانت مهيبة تجلس لساعات طويلة أمام التلفاز. لمتابعة الأخبار، ترى نفسها في كل صورة لضحايا الحرب في غزة. التاريخ يتكرر؛ هذا ما حدث لأجدادها منذ حوالي 75 عامًا؛ هذا ما حدث لها منذ حوالي 41 عامًا. هذا ما يحدث الآن ومازال مستمرًا.

ثقل الماضي يشتد على كاهل صاحبة الستين عامًا، تتأمل دائرة العنف والمعاناة. وتشعر بأنه على ما يبدو أن كل جيل جديد يشهد على نفس الفظائع الإسرائيلية.

ولدت مهيبة عام 1963 في مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، حيث هُجرت عائلتها خلال النكبة؛ وعاشت هناك حتى بلغت الخامسة والعشرين من عمرها. وبينما كانت تستعد لإنجاب طفل جديد، وقع الغزو الإسرائيلي للبنان في عام 1982.

في أحد المستشفيات التي استقبلت الجرحى والقتلى، أنجبت طفلاً جديداً وسط أصوات القصف والدمار والقتل، كات ثمة حياة جديدة تتنفس. نجت مهيبة وعائلتها من الحرب، لكن ما رأته ما يزال يطاردها إلى الآن “أجسادنا هي من نجت، وليس أرواحنا”. تقول مهيبة.

وحتى بعد مغادرة مخيم اللاجئين وبدء حياة جديدة في الدنمارك، ما زالت ذكريات الحرب المستمرة تصاحبها في حياتها اليومية. وربما لأنها نشأت وهي تسمع قصص والدتها عن فلسطين وتتعامل معها كحواديت خيالية.. “لقد عاشوا مع جيران يهود ومسيحيين ومسلمين مثل الإخوة”، لذا تتخيل مهيبة فلسطين دائمًا أرضًا مجيدة بأشجار الليمون والزيتون والزعتر العطرة التي تنمو على التلال أمام منزلهم.

“قضيت نصف حياتي في لبنان والنصف الآخر في الدنمارك، لكن ما أريده حقاً هو أن أعيش وأموت في وطني.. هل يمكن أن يحدث هذا؟”.

عيد.. معي شقفة من فلسطين

“هذه الأوراق عمرها أقدم من إسرائيل”.

هكذا قدم لي عيد حداد، 60 عامًا، ملف كبير يضم أوراقًا عتيقة، يودعه إحدى خزائن البنك الخاص به، يخشى على الأوراق من أن يحدث لها أي مكروه. هذه الأوراق هي كل ما يملك من بلده، أوراق يعتبرها بمثابة إثبات بأحقيته في أرضه، ووطنه.

بدأت قصة هذه الأوراق مع حدوث النكبة، حينما هُجرت عائلة حداد من مدينة البصة الفلسطينية، أخذوا مستندات ثبوتية معهم، والتي تثبت دفعهم للضرائب للحكومة الفلسطينية آنذاك، فضلًا عن متعلقات أخرى.

ظل أجداد عيد حداد محتفظين بهذه الأوراق خلال رحلة شاقة للذهاب إلى لبنان، وعلى مدار سنوات حظيت تلك الأوراق بمعاملة خاصة.. “كانوا يعاملونها معاملة الكنز”، عرفوا جيدًا قيمتها مع الزمن.. “ربوا أبي على أنها الدليل على أحقيتنا في الوطن”.

مع الغزو الإسرائيلي للبنان، أضرمت النيران بمنزل العائلة، تضررت كثير من المتعلقات، ووصل بعضها إلى الأوراق أيضًا، لكن بعضها نجا.

ورث عيد تلك الأوراق عن أبيه الذي رحل قبل ثلاث سنوات.. “شعرت بإحساس مختلف حينما اختارني أبي لهذه المهمة. مسئولية ضخمة أن يكون إرث الوطن في جعبتي”.

بين حين وآخر يتفقد الأوراق، كتب عليها بالعربية: “وصولات وفواتير وحجج أملاك لنا في فلسطين قبل الاحتلال”، حتى لا يفهمها سوى أبنائه من بعده حينما يورّث لهم الأوراق المتواجدة في إحدى خزائن البنك الأوروبي.

في بداية الألفية؛ اعتبر عيد نفسه محظوظًا. إذ تمكّن من السفر إلى فلسطين وزيارة بعض أقاربه الذين لايزالون يعيشون هناك “كنت إشبين لطفل أحد أقاربي، ودعوني إلى معموديته”. أخذ عيد معه كاميرته وأخذ يتجول في مدن قضاء عكا .. “كنت أخفي الكاميرا لأن هذا كاد يوقعني في مشاكل مع القوات الإسرائيلية”.

لكنه نسى كل العراقيل حينما لمس تراب فلسطين “لم أصدق نفسي، فبلادنا جميلة بهذا الشكل ونحن فقط نراها في الأخبار مُدماة من كثرة الجراح”.

حين عاد من فلسطين بعد قرابة أسبوعين، كان بحوزته عدد من الأفلام التي تحمل صورًا لبلاده ولنفسه فيها، وتمثال خشب للمسيح، وجلب ببعض التراب في حقيبة بلاستيكية، ونبتة فلسطينية لزراعتها.

في منزله الدنماركي، لم تكبر الزرعة مطلقًا، بل أصابها الوهن بسبب الجو البارد، رغم ذلك يحتفظ بها عيد داخل شقته، وأمامها يقبع التمثال الخشبي “معي شقفة من فلسطين وترابها.. أشعر من خلالها بالوطن، ولا أريد لهذا الشعور أن ينتهي”.

ربيع.. بعض الدفء القادم من هناك

قبل 33 عامًا، جاء ربيع آزاد إلى الدنمارك. كان عمره حينها 13 عامًا. ظلت فلسطين بداخله كطيف لمكان لم يره هو المولود بأحد مخيمات مدينة صور اللبنانية. اهتم ربيع بالسياسة منذ صغره لكن لم يكن متاحًا له الحديث فيها هناك.

كان كل شيء يذكره منذ الصغر بأنه ليس في بلاده ..” عندما تنشأ في بلد ليس لك نفس حقوق أهله فلا يمكن نسيان إنك لاجيء” يقول ربيع وهو يتذكر قائمة المهن الممنوع على الفلسطينيين العمل بها في لبنان درس الحقوق في الدنمارك وعمل في مجال العمل التوعوي والمجتمع المدني لسنوات، قطع على نفسه عهدًا بأن يساعد كل من يستطيع من اللاجئين والمهاجرين في محطته الجديدة. الآن صار ربيع عضوًا بالمجلس البلدي والمسئول عن الثقافة والرياضة والخدمات العامة في مدينة أورهوس.

في عام 2006، كان أول لقاء لربيع وبلاده، حينما تم دعوته لإلقاء محاضرة في فلسطين “كانت لحظة مؤثرة”، خاصة حينما ذهب إلى أقاربه في عكا، وزار منطقة بيت جدّه.. “كانت لحظة من نوع خاص، مؤلمة أيضًا. وجدت المنطقة مُجرّفة بالكامل، ومزروع فيها أشجار الأفوكادو”.

يتطلع أثناء حديثه إلى شجرة زيتون في حديقة منزله.. “هذه شجرة زيتون، لكنها لن تكبر هنا أبدًا. تحتاج إلى دفء بلادي لتنمو.. لكن وجودها هنا أمامي يحتضني.. يمنحني كل الدفء الذي أحتاجه“.

فاطمة.. رأيتها من بعيد

تنتمي فاطمة، 16 عامًا، للجيل الثالث، لذا لديها تجربة مختلفة مع فلسطين؛ هي لم تعش معاناة آبائها من الجيل الثاني، الذي اختبر معاناة حياة المخيمات. رغم ذلك فإنها تحمل نفس الحُب للوطن البعيد، أيضًا شيء من الحنين.. والكثير من الغضب.

مثل أطفال كُثر، عرفت فاطمة فلسطين من خلال حكايات والدتها عن البلد التي تُحب أن تراها، وتتمنى أن تعيش فيها لشدة جمالها، لكن لا تستطيع حتى وإن كانت أرضك.

ساعتها تخيلت فاطمة فلسطين كأنها جنّة. لكن كلما كبرت راحت تلك الصورة تتلاشى رويدًا رويدًا. في سن الرابعة، بدأت تُدرك بأن هذا الوطن ليس طبيعيًا كما هو حال مهاجرين آخرين من بلاد أخرى، حينما شاركت في أول مظاهرة لها في الدنمارك رفقة والدتها، للتنديد بالأحداث العنيفة التي اندلعت آنذاك، وبدأت ترى صور لأطفال ضحايا، وبدأت تفهم أن ذنبهم أنهم فقط فلسطينيون.

في آخر عطلة صيفية، سافرت فاطمة إلى لبنان، وبينما كانت على إحدى الجبال أشار لها أحد الأقارب إلى منطقة بعيدة قائلًا: “انظري هناك.. هذه فلسطين”.

شعرت فاطمة بمشاعر متضاربة.. “بلدي أمام عيني ولكنني لا أستطيع زيارتها.. لكني أؤمن بأننا حقًا سنعود يومًا ما“.