يقع منزل الفنانة أسمهان في المربّع الأمني داخل مدينة السويداء، المنطقة التي كانت تتجمع فيها المقارّ الرسمية والأمنية للنظام، والتي حاصرتها فصائل المعارضة في 6 كانون الأول (ديسمبر) قبل يومين من سقوط نظام بشار الأسد.

طوال العقود الماضية تمّ التعامل مع المنزل كثكنة عسكرية، يُمنع الدخول إليها أو التصوير بالقرب منها. كان يمكن ملاحظة سيارات “الزيل” العسكرية مصطفة في باحته، إلى جانب المحرس الذي نصب على باب المنزل، وفوقه شعار حزب البعث “أمة عربية واحدة، ذات رسالة خالدة”. تعلو الشعار، بالتوازي، صورتان للأسد الأب والابن، كدلالةٍ على ولاء المؤسسة العسكرية التي تحتلّ المكان.

المنزل المهمل، بلونه العسكري مقارنة بالأبنية المحيطة به، يتألّف من طابقين، وله بابان، واحد رئيسي وآخر خلفي كي تغادر منه أسمهان بعيداً عن أعين الزوار والضيوف، أما في في عهد الأسد الأب والولد، فكان كلا البابين مقفلان إلى جانب كل منهما محرس، حيث لا يسمح بالدخول دون إذن عسكري، أو لمن له عمل داخل القطعة العسكرية.

المباني، مثل البشر، تعيش علاقات معقدة، تربطها الصداقة أحياناً ويفرقها الإهمال، وقد تصل هذه العلاقات إلى حدّ الاغتيال أو الإعدام السياسي

من يمرّ بجانب جدران المنزل الخارجية يعي أن العسكرة التهمت كل تفاصيل المكان الذي تحوّل إلى ظلٍّ باهت. تهالك خشب الشرفات التي كانت تطل على المدينة، ووُضعت عليها شوادر عسكرية لحمايتها من برد الشتاء. الغبار التهم جدران المنزل، بينما الحديقة لم تعد سوى مساحة مليئة بالأعشاب الضارة وسيارات “الزيل” الثقيلة التي احتلت البهو، حيث اعتادت الزهور أن تنبت يوماً ما.

من السهل أن نتخيل أسمهان وهي تستقبل ضيوفها في بيتها بابتسامة آسرة، لكن مرت سنوات طويلة منذ أن غادرت الفنانة هذا المكان. ابتلع الزمن ملامحه، وحوّله إلى ثكنة مهملة تستسلم بصمت للنسيان، فلم يبقَ من البيت سوى اسمه يتناقله الناس كذكرى باهتة: “بيت أسمهان“. ولمعرفة قصة هذا البيت الذي فارقته الروح وهو يرتدي زيه العسكري، علينا أن نكشف عن سياق تلك الحياة التي عاشها، فالمباني، مثل البشر، تعيش علاقات معقدة؛ تجمعها الصداقة وتفرقها القطيعة، وتصل أحياناً إلى حد الاغتيال أو الإعدام السياسي.

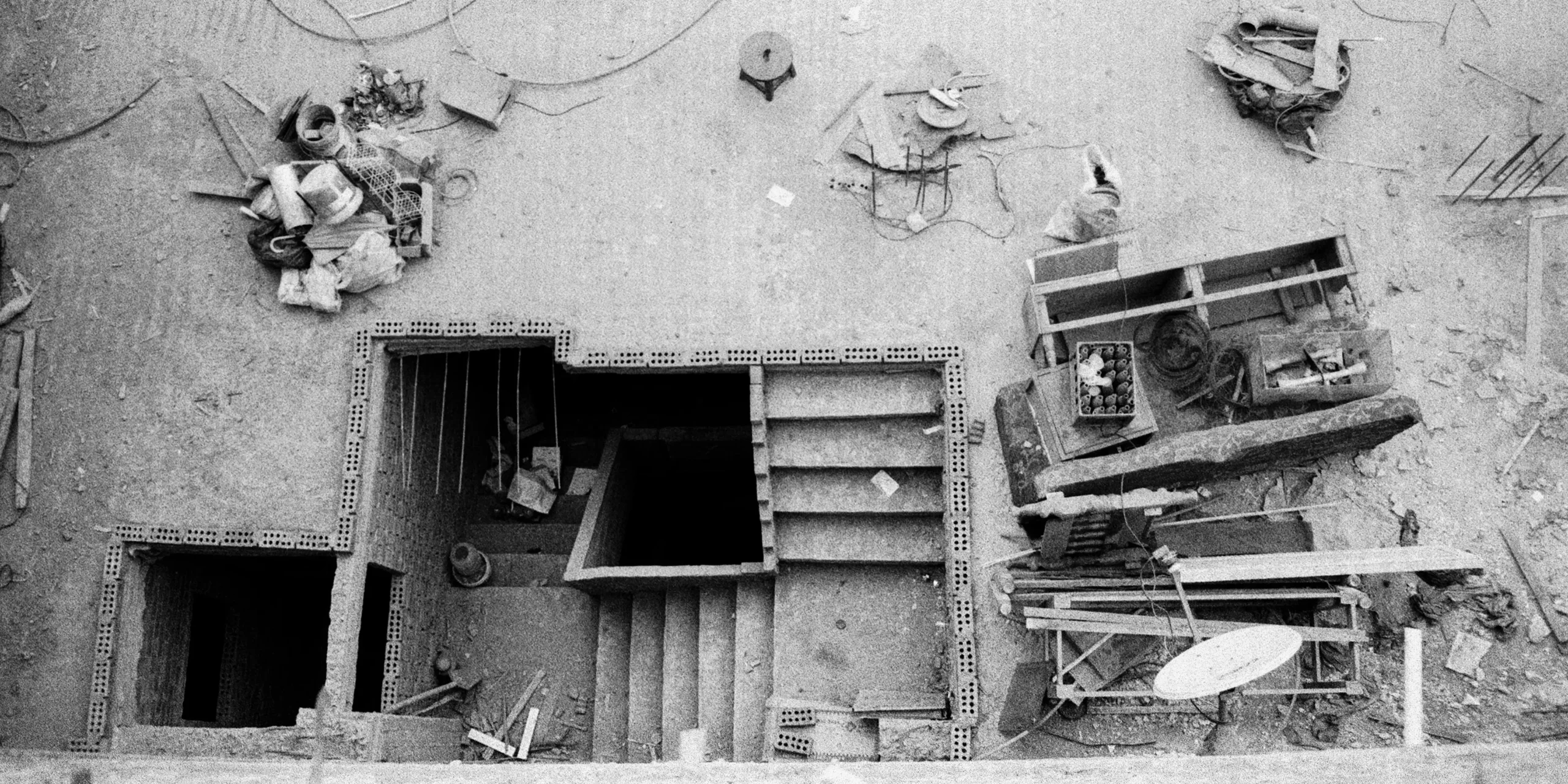

منزل أسمهان وقد تحول إلى ثكنة عسكرية

الهدية

في كتابه “أعلام في السياسة والأدب والفن” الصادر عن “اتحاد الكتاب العرب”، يُقدّم سيف الدين القنطار تفاصيل لقاءٍ بين الأمير حسن الأطرش والفنانة أسمهان في القاهرة عام 1933، خلال زيارة الأمير لأقاربه. كان اللقاء بداية لقصة زواجٍ جمع عالم الفن في القاهرة وسلطة جبل الدروز في سوريا. بحسب القنطار، عرض الأمير الزواج على أسمهان، مقترحاً عليها العودة إلى السويداء لتعيش كأميرة. لكنها لم تقبل بسهولة، بل وضعت شروطاً لضمان استمرار حياتها بين عواصم الفن والسياسة؛ أن يُسمح لها بزيارة بيروت وقضاء الشتاء في القاهرة.

لدى عودتهما إلى السويداء، حرص الأمير أن يترك بصمة رمزية تعكس مكانة أسمهان الجديدة. وفقاً لما ذكره القنطار، قرّر بناء منزلٍ فاخر على مساحة 1.5 دونم، ليس فقط لإقامتها، بل كهدية لتخفيف ما قد تشعر به من عزلة في الريف. الموقع، القريب من السراي الحكومي، لم يكن محض صدفة؛ بل كان يحمل في طياته بُعداً سياسياً يربط بين مكانة الأمير وحكمه في المنطقة.

مع مرور الوقت، بدأ الهدوء الذي يحيط بمنزل أسمهان في السويداء يتحوّل إلى شعورٍ بالضيق والاختناق. أُجبرت على الانغماس في تقاليد الحياة كزوجة لأمير جبل الدروز، ما أشعرها أنّها محاصرة داخل أسوارٍ غير مرئية

مع مرور الوقت، بدأ الهدوء الذي يحيط بمنزل أسمهان في السويداء يتحوّل إلى شعورٍ بالضيق والاختناق. أُجبرت على الانغماس في تقاليد الحياة كزوجة لأمير جبل الدروز، ما أشعرها أنّها محاصرة داخل أسوارٍ غير مرئية. ورغم أن المنزل كان يبدو مثالياً من الخارج، إلا أن روح أسمهان كانت تصرخ بشوقٍ للعودة إلى حياة القاهرة وصخبها.

وفقاً لما جاء في كتاب “أسمهان والمخابرات البريطانية” لسليم طه التكريتي، الذي يستند إلى وثائق من تلك الفترة، عادت أسمهان بالفعل إلى القاهرة برفقة الأمير في عام 1939، متذرعة برغبتها في زيارة عائلتها.

غير أن تلك الزيارة أذكت من جديد رغبتها في التحرّر من حياة الريف التي شعرت بأنها تسلبها حريتها. لم تكن القاهرة بالنسبة لها مجرد مدينة، بل رمزاً للحرية والانطلاق، وهو ما جعل حياتها في السويداء تبدو باهتة ومملّة.

عندما طرحت أسمهان فكرة الطلاق أمام الأمير حسن، قوبلت برفضٍ قاطع، إلا أن تصميمها كان قد بلغ ذروته بعدما تذوّقت طعم الحياة التي تطمح إليها. وفي النهاية، حاولت إنهاء حياتها في لحظة يأس، ما دفع الأمير إلى الاستجابة لرغبتها بالانفصال.

ورغم انتقال أسمهان إلى القاهرة بعد طلاقها، بقي المنزل في السويداء على حاله، إذ استمر الخدم في العناية به كأنه كان لا يزال ملكًا لها. لم تُغلق أبوابه أبداً، وبقي بمثابة تذكار صامت لقصة امرأة سعت إلى التحرّر من قيود التقليد والسلطة، محتفظاً بهويته في ذاكرة المدينة.

رئيس الجمهورية اللبنانية الفريد نقاش ووزير دفاعه في ضيافة الأميرة آمال الأطرش وزوجها

عودة بمهمّةٍ سياسية وعاطفية

عادت أسمهان إلى حياة الفن والغناء في القاهرة، بما فيها من موجات من الرفاه والشحّ على السواء. فبعد فترة وجيزة من طلاقها من الأمير حسن الأطرش، وجدت نفسها في مأزقٍ حقيقي حين فقدت جوازها الدبلوماسي وباتت مجبرة على مغادرة مصر.

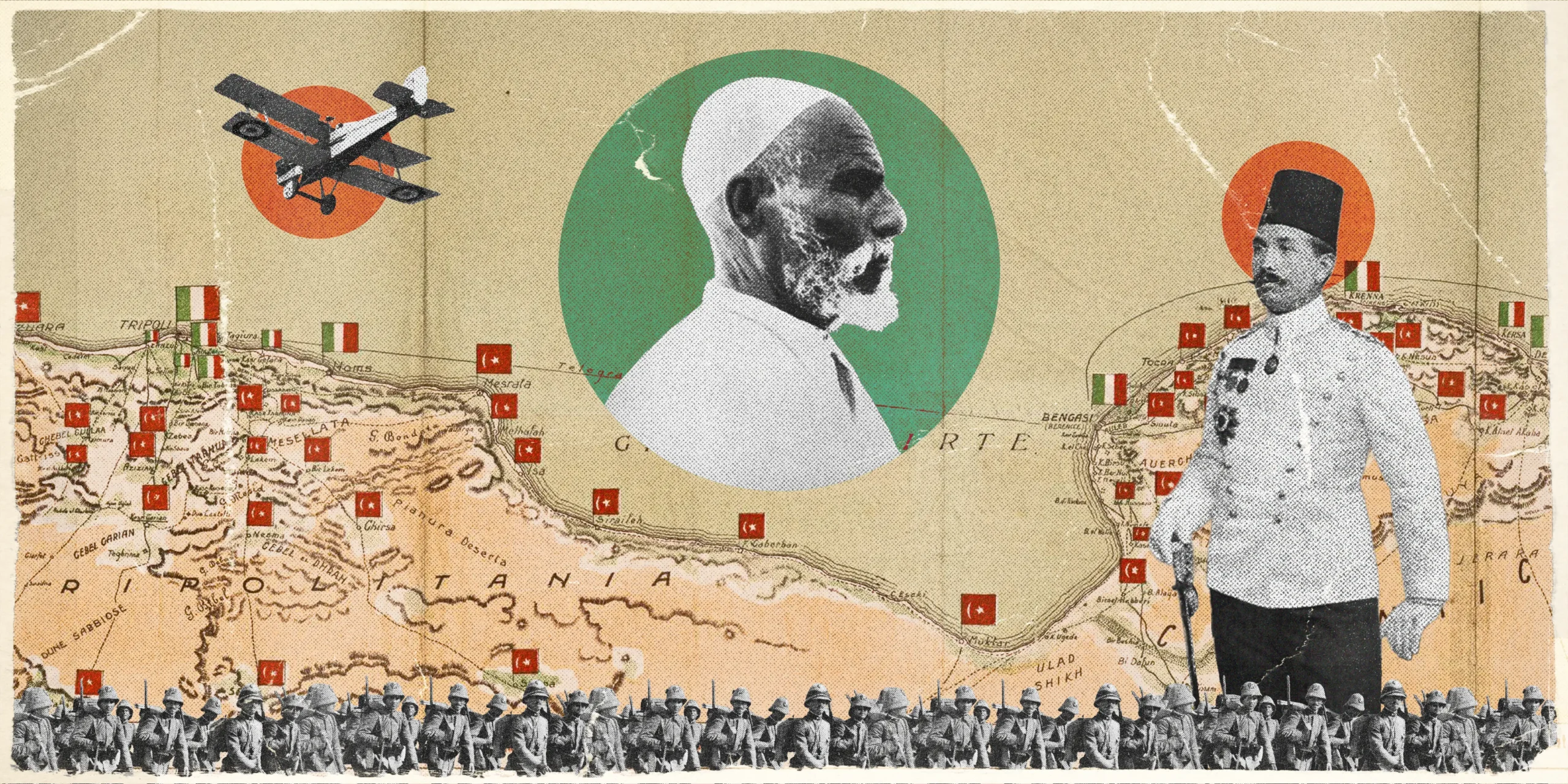

شهدت المنطقة في عام 1940، تغيّرات سياسيّة جذريّة مع اشتداد وطأة الحرب العالمية الثانية، كما يشير الكاتب والصحافي المصري محمد التابعي، في كتابه “أسمهان تروي قصّتها” (دار الشروق للنشر – 1961) الذي يسلّط الضوء على تفاصيل من حياة أسمهان في تلك الفترة.

لقد أدّى احتلال ألمانيا النازية لفرنسا، القوّة الاستعمارية في سوريا، إلى تصدّع التحالفات وتغيير موازين القوى. وفي هذا السياق، وجدت بريطانيا في أسمهان، الفنانة الشهيرة وزوجة الأمير حسن الأطرش سابقاً، فرصة لتعزيز نفوذها في جبل الدروز جنوبي سوريا. كانت هناك حاجة ماسة إلى دعمٍ محليّ لتحقيق هذا الهدف. ووفقاً للكاتب الذي رافق أسمهان في تلك الفترة، فقد تمّ تكليفها بمهمّةٍ دقيقة تمثّلت في إقناع وجهاء الجبل بعدم مواجهة البريطانيين أثناء استهدافهم للحاميات الفرنسية التابعة لحكومة فيشي الموالية للألمان. تطلّبت هذه المهمّة فطنة بالغة، وكان نجاحها يعتمد على تعاون الأمير حسن الأطرش الذي كان شخصية محورية في المنطقة حينها. ومكانته السياسية هذه جعلته هدفاً استراتيجيّاً للبريطانيين، كما يشير التابعي في كتابه، إذ أنّ ارتباطه بالحلفاء كان يعني انقلاباً في موازين القوى.

بفطنتها، أدركت أسمهان أن العودة إلى الأمير قد تكون مفتاحاً للحلّ. لذلك، لم تكن هذه الخطوة مجرّد محاولةٍ لإصلاح علاقة قديمة، بل كانت استراتيجية مدروسة لكسب ثقته وإقناعه بالانضمام إلى الحلفاء.

وفي خطوة جريئة، كما يذكر الكتاب، أرسلت أسمهان رسالة إلى الأمير حسن تدعوه فيها إلى اللقاء في دمشق، حيث عرضت العودة إليه مع اقتراح بإغداق الأموال على وجهاء الجبل لضمان تعاونهم مع البريطانيين، وإنهاء النفوذ الفرنسي الذي استمرّ لمدة خمسة عشر عاماً. وقد جاءت هذه الخطوة ضمن مساعي أسمهان لإقناع وجهاء الجبل أنّ مصلحتهم تكمن في التعاون مع البريطانيين، باعتبارهم الحليف القادر على تحريرهم من الاحتلال الفرنسي، كما يشير شقيقها فؤاد الأطرش في مذكّراته. لقد رأت أن التحالف مع البريطانيين سيوفّر لهم الخلاص من الفرنسيين الذين طالما ثاروا ضدهم، خصوصاً بعد استيلاء حكومة فيشي الموالية لألمانيا على سوريا.

أثارت رسالة أسمهان إلى الأمير حسن، شكوك الرقابة الفرنسية. ويشير كتاب “أسمهان والمخابرات البريطانية” إلى أنّ السلطات الفرنسية استفسرت من الأمير عن الرسالة، فأجابهم ببساطة “إنها رسالة من زوجتي آمال الأطرش”، مستخدمًا اسمها الحقيقي. لاحقاً، عندما دخلت أسمهان سوريا، قدّمت نفسها كزوجة الأمير، ما منحها جواز مرور يساعدها على تجاوز عقبات قوات فيشي، فقد احتمت باسم زوجها، وحصلت على حماية تعزّز مكانتها.

أدركت أسمهان أن عودتها كزوجةٍ حقيقية قد تساعد في إقناع الأمير بالتعاون مع الحلفاء ضد الفرنسيين. لم يكن الأمر عاطفياً بل خطة مدروسة؛ إذ كانت تعلم أن إقناعه بالتحالف مع البريطانيين سيساهم في نجاح مهمتهم. لذا، حاولت استعادة ثقته وفتح صفحة جديدة معه، كشريك حياة وكشريك في مستقبل المنطقة السياسي.

تستعيد فصول الكتاب اللقاء الذي جمع أسمهان بالأمير حسن. المرأة التي لطالما كانت بارعة في قراءة اللحظة، لم تكن هناك لطلب مساعدة شخصيّة منه، بل لتعرض عليه شيئاً أكبر من ذلك. جلست أمامه وهي تدرك أن الكلمات القادمة قد ترسم مساراً جديداً لحياتهما ولمستقبل المنطقة. بدأت أسمهان حديثها قائلة “الأمير حسن، الحلفاء بحاجة إلى دعمك. لديهم الأموال والموارد لتمويل أي تحرّك، لكنهم يحتاجون إلى شخصية محورية مثلك في المنطقة”. كانت كلماتها مدروسة وموجّهة مباشرة إلى ما يهمّ الأمير، بعيداً عن عواطف أو ذكريات الماضي. قدّمت له عرضاً استراتيجياً “الإنكليز مستعدّون لتقديم الأموال الكافية لتحقيق أهدافك. الدعم ليس من أجلهم فقط، بل هو فرصة أمامط لتغيير موازين القوى في المنطقة”.

كان العرض مغرياً؛ تحالف مع الحلفاء مقابل موارد تفتح أمامه أبواباً جديدة. لكن أسمهان لم تتوقف عند ذلك، بل أضافت “وأنا مستعدة للعودة إليك كزوجة”.

لم يكن قرار الأمير حسن بسيطاً، لكنه كان يعلم أن العرض الذي أمامه سيفتح له آفاقاً جديدة، على المستويين الشخصي والسياسي. لقد قدّمت أسمهان له صفقة شاملة: المال، التحالف، وعودتها له كزوجة. فوافق الأمير، مستشعراً الأبعاد العميقة التي قد تنجم عن هذه الخطوة.

مستقبل المنطقة تحت سقف البيت

عادت أسمهان إلى الجبل حيث تحوّل منزلها إلى ملتقى للوجهاء والزوار. وبحسب ما أورده الصحافي المصري محمد التابعي في كتابه، فإنّ اللقاءات كانت مقسمة بوضوح: جزء يجمع الأمير حسن مع رجال الدين الذين رفضوا عودتها، وجزء آخر تولّت أسمهان إدارته مع الشخصيات السياسية.

في مجلس الأمير، راح الحوار يدور حول التقاليد. تمسّك رجال الدين برفضهم لإعادة المطلّقة، مستندين إلى الأعراف الدينية الدرزيّة. استمع الأمير حسن محاولاً موازنة موقفه بين احترام التقاليد ومتطلبات الواقع الجديد، لكن التقاليد الدينية بقيت عائقاً كبيراً أمام عودتها، رغم جهوده لإقناعهم بعودتها.

في المقابل، أدارت أسمهان الجزء السياسي من اللقاءات. استقبلت الوجهاء والزعماء المحليين، وعرضت عليهم فرص التحالف مع البريطانيين، موضحة الفوائد السياسية والمالية لهذا التعاون. كانت تعرف أنه يمكن للدعم الخارجي أن يقنعهم بالمضي قدماً في هذا الاتجاه.

في بيروت ودمشق، كان يُنظر إلى منزليها كاثنين من أرقى البيوت، إلا أن منزل السويداء كان يحمل خصوصية فريدة، كونه شكّل رمزاً لمكانتها كأميرة. في أرجائه، التقت بالنخب، وخاضت النقاشات، وشاركت في رسم ملامح المستقبل السياسي للمنطقة

مع استمرار تعقيد الأمور، قرّر الأمير إتمام زواجه من أسمهان في محاكم دمشق، بعيداً عن ضغط الأعراف في الجبل. وفي الثالث من تمّوز (يوليو) من العام 1941، تزوجت أسمهان من حسن الأطرش للمرّة الثانية. استعادت لقب الأميرة مجدّداً، كما يشير التابعي، ومن ثمّ، تحوّل منزلها إلى مركز اجتماعي يجمع الوجهاء والزوار، حيث كانت الحفلات الكبرى التي نظمتها تعكس مكانتها الاجتماعية، وأصبحت بمثابة عنوان للحياة المترفة التي بدأت تعيشها.

في بيروت ودمشق، كان يُنظر إلى منزليها كاثنين من أرقى البيوت، إلا أن منزل السويداء كان يحمل خصوصية فريدة، كونه شكّل رمزاً لمكانتها كأميرة. في أرجائه، التقت بالنخب، وخاضت النقاشات، وشاركت في رسم ملامح المستقبل السياسي للمنطقة. كان الزوار يتوافدون إليه، وداخل تلك الجدران كانت تنسج العلاقات التي ساعدتها على تعزيز موقعها وسط النخب السورية واللبنانية، بل وحتى مع القوى الأجنبية.

لكن من بين كل تلك الليالي المليئة بالصخب والبذخ، تبقى ليلة واحدة في الذاكرة، حين دعت أسمهان الجنرال شارل ديغول لحضور حفل في قصرها بالسويداء. كان وصوله لحظة فارقة؛ القائد الفرنسي الكبير تأثر بجو المكان، بالأناقة المفرطة والضيافة التي قدمتها أسمهان، مستغلّة الأموال التي كان يقدّمها لها البريطانيون.

الأميرة آمال الأطرش مع شارل ديغول

أميرة فارّة بثياب رجل

في عام 1942، تلقّت أسمهان أخباراً مروّعة، وفقاً للمؤرّخ السوري سعد الله آغا القلعة. اكتشفت أن الفرنسيين الذين كانوا يسيطرون على السويداء، يراقبون تحركاتها عن كثب بسبب علاقتها مع البريطانيين، ويتحيّنون الفرصة للانتقام منها وتدبير موتها.

لم يكن أمامها إلّا الهرب. وفي خطوةٍ جريئة، تخلّت عن لقب الإمارة وابتعدت عن زوجها الأمير حسن الأطرش للمرة الثانية. ومع تصاعد التوترات السياسية وخوفها من انتقام الفرنسيين الذين اكتشفوا علاقتها بالإنكليز، هربت متنكّرة بلباس رجل، سعياً منها للوصول إلى حلفائها. لكن هذه المرة، استبعدت بيروت من خياراتها، كونها كانت خاضعة لسيطرة الانتداب الفرنسي، واختارت البقاء بين القدس والقاهرة، اللتين كانتا تقعان تحت الانتداب البريطاني. بهذا القرار، أعلنت أسمهان رغبتها في العودة إلى حياة السهر والغناء التي تعشقها، بعيداً عن القيود التي فرضتها عليها حياتها كأميرةٍ في السويداء.

بعد هروبها من جبل الدروز، عادت أسمهان إلى حياة الليل، لكن هذه العودة لم تكن مجرّد استئناف للغناء والمرح، بل جاءت بدعم مالي سخي من البريطانيين الذين استخدموها لتحقيق أهدافهم السياسية، كما ورد في كتاب “أسمهان والمخابرات البريطانية”. إلا أن انفصالها عن الأمير حسن أفقدها التأثير الذي كانت تمارسه من خلال علاقاتها بجبل الدروز، ممّا أدى تدريجياً إلى تراجع ثقة البريطانيين بها.

ومع هذا الفقدان التدريجي للدعم البريطاني، بدأت أسمهان البحث عن تحالفات جديدة. بدلاً من الاعتماد على حلفائها السابقين، حاولت التقرّب من الألمان، العدو اللدود للبريطانيين في تلك الفترة. تشير بعض الروايات إلى أنّها التقت ببعض الضباط الألمان في تركيا، على أمل أن تجد لنفسها دوراً في الصراع العالمي المتصاعد.

غير أنّ هذه الاتصالات كانت كفيلة بإنهاء حياة أسمان التي تعرّضت إلى حادث سير غامض في مصر أدّى إلى وفاتها في 14 تموز (يوليو) 1944. ماتت الفنانة ودفنت في مصر، دون أن يقام لها أي محفل عزاء في منزلها في السويداء الذي بقي بعهدة الأمير حسن، كما تم إغفال جميع الأدوار التي قامت بها اسمهان في الجبل.

انقلابات وخطط آتية

في أواخر أربعينيات القرن الماضي، كانت سوريا تعيش حالة من الاضطراب السياسي. البلاد التي نالت استقلالها حديثاً، وجدت نفسها مسرحاً لانقلابات متكرّرة وصراعات على السلطة. في هذا المناخ العاصف، برز الأمير حسن الأطرش كلاعب رئيسي على الساحة؛ رجل يجمع بين النضال السياسي والدهاء العسكري، بات يُنظر إليه كقائدٍ يتمتّع بنفوذٍ قويّ في جبل العرب.

البداية كانت في عام 1945، حين رفع الأمير حسن علم الاستقلال فوق مبنى السراي الحكومي في السويداء، معلناً رفضه للوجود الفرنسي الذي كان يعيش سنواته الأخيرة في سوريا.

يُشير الكاتب باتريك سيل في مؤلّفه “الصراع على سوريا” (1980)، أنّ الأمير حسن دشّن سلسلة من التحالفات مع شخصيّات مؤثّرة بعد الاستقلال، وخصوصاً مع أكرم الحوراني الذي كان يسعى إلى إدخال أبناء الريف إلى مؤسسات الدولة، والذي شهدت حياته السياسية مشاركة بالعديد من الانقلابات.

في تلك الفترة، كانت سوريا تحت حكم حسني الزعيم الذي أثار تسليمه السياسي اللبناني أنطون سعادة إلى الحكومة اللبنانية موجة استياء شعبي. وقد رأى الأمير حسن في هذا العداء فرصة مناسبة. ففي حين تقاطعت مصالحه مع خصوم الزعيم، بدأ بالتخطيط لانقلابٍ بالتنسيق مع بعض ضباط الجيش.

في آب (أغسطس) 1949، كان التخطيط قد اكتمل. تحركت قوات الجيش آنذاك بقيادة سامي الحناوي، أحد حلفاء الأمير، لتنفيذ الانقلاب. نجحت القوات في اعتقال حسني الزعيم، وتولّى إعدامه أحد ضباط السويداء الذين كانوا ينتمون إلى “الحزب القومي السوري” الذي كان الزعيم قد سلّم مؤسسه أنطون سعادة.

كان الأمير حسن من أبرز الداعمين لهذا التحرك، مستفيداً من نفوذه العسكري والعلاقات التي نسجها مع زعماء الجيش.

وبعد الانقلاب، تولى سامي الحناوي السلطة لفترة وجيزة، لم تطل طويلاً إذ سرعان ما ظهرت شخصية جديدة على الساحة: الرئيس الجديد لسوريا أديب الشيشكلي، والذي سيكون له الأثر الأكبر في تاريخ الأمير حسن، ومنزل زوجته اسمهان.

أديب الشيشكلي مع قادة وفعاليات مجتمعية في جبل العرب

أثاث فخم للبيع.. في المزاد العلنيّ

منذ أن تسلّم الشيشكلي الحكم في سوريا، لم تكن تربطه علاقة جيدة بالأمير حسن الأطرش. نقطة الخلاف تمثّلت في محاولة الشيشكلي تعزيز نفوذه العسكري والسياسي على كامل البلاد، بينما سعى الأمير حسن إلى الحفاظ على الاستقلال السياسي والإداري في منطقته. تطوّر هذا الخلاف إلى صراع مفتوح توالت فصوله ووصلت إلى إرسال حملة عسكرية إلى الجبل.

في عام 1957 وجد الأمير حسن الأطرش نفسه متورّطاً في مؤامرة أُطلق عليها “عملية الرصافة”، وكانت تهدف إلى ضم سوريا إلى النظام الهاشمي العراقي بقيادة نوري السعيد. رأى الأمير حسن في هذه المؤامرة فرصة للتخلص من حكم الشيشكلي، خاصة وأن العراق كان جزءاً من حلف بغداد المدعوم من الغرب. غير أنّ الاستخبارات السورية كشفت المؤامرة بسرعة، وتحركت الأجهزة الأمنية لمنع تنفيذها. تم منع الملحق العسكري العراقي من دخول سوريا، واعتُقلت عدة شخصيات بارزة شاركت في المخطط.

على إثرها كانت نهاية الأمير حسن الأطرش السياسية أقرب إلى مشهد ختامي حزين، إذ أقامت السلطات محكمة عرفية عسكرية، حكمت عليه بالإعدام غيابياً، وبالحجز على كامل أملاكه، من بينها منزل أسمهان في السويداء.

بات المنزل الذي عاشت فيه أسمهان ذروة حياتها الاجتماعية صامتاً. تم تفريغه بالكامل؛ الأثاث الفخم الذي شهد على حفلات السهر الصاخبة، والمقتنيات الثمينة التي حملت ذكريات حياة ماضية، كل شيء بيع في المزاد العلني. وشيئاً فشيئاً، اختفت آثار تلك الحياة، وغاب المنزل عن ذاكرة من عرفوه.

بدا البيت وكأنه يعيش اليتم للمرّة الثانية منذ أن غادرت سيّدته أسمهان في حادث سير غامض، وربما مدبّر، نُسب إلى المخابرات البريطانية. كانت تلك الفاجعة بداية النهاية. المكان الذي اعتاد أن ينبض بالحياة وجد نفسه وحيداً، بلا سيدته، وبلا أصوات تتلاطم بين جدرانه.

جاء فشل “عملية الرصافة” ليغلق فصلاً آخر. لم يُعدم الأمير حسن جسدياً، لكنه جُرّد من كامل صلاحياته طوال عشرين عاماً من حياته، إلى أن توفي عام 1977. أعدمته السياسة رمزياً، ومعها أُعدم المنزل. كأنّما المنزل وقع في أسر مع قرار الحجز. جدرانه التي كانت تستمع إلى أصوات الماضي أصبحت ثقيلة، متآكلة بصمتها. وكما سقط الأمير حسن سياسياً، سقط المنزل اجتماعياً وغاص في ظلام العزلة، كما لو أنّ لحظات الصمت تعجّل من تلاشيه. ليست المنازل معزولة عن أصحابها ومصائرهم. وبحجزه وتفريغه من الحياة، يبدو مصير البيت انعكاساً لمصير الأمير حسن، وامتداداً لمصير أسمهان.

شعارات قوميّة تصدح في حدائقه

حاولنا تتبع حياة المنزل بعد حجزه وانتزاع ملكيته من الأمير حسن. يروي لنا المؤرخ سلمان البدعيش أنّ المنزل شهد خلال فترة الوحدة بين سوريا ومصر مهرجانات عامّة لدعم الفلاحين، كمهرجان العنب، حيث توزعت الجرارات بأسعار زهيدة. وفي باحاته، عُقدت السهرات الفنية التي أحيتها فرقة الفنون الموسيقية. تحوّلت وظيفة المنزل تماماً، وصار مكاناً لاستقبال فعاليات جديدة لا تخصّ أصحاب البيت الأصليين. لم تكن الأنشطة التي ذكرها البدعيش مجرّد فعاليات عابرة، بل عبّرت عن تغيير في هوية المكان الذي بات يشهد أنشطة لم تكن من اهتمامات أصحاب المكان الأصليين على أقل تقدير.

البيت الذي كان يوماً ما موصداً على خصوصية أسمهان وتحالفاتها هي وزوجها، أصبح ساحة لاحتفالات تتماشى مع أهواء الحقبة الناصرية وشعارات الوحدة مع مصر. وقد حملت تلك الفعاليات تناقضاً كبيراً مع ما كان يمثله المنزل في سنواته الأولى، كأن هويته السياسية بدأت تتغير شيئاً فشيئاً بشكل جذريّ.

تبدّل الدور الوظيفي للمنزل، انعكس تغييراً طال شكله الخارجي؛ جدرانه الأنيقة تحوّلت إلى مساحات لكتابة الشعارات القومية، وشرفاته باتت أشبه بواجهات المؤسّسات الحكومية المهملة. أمّا الحديقة التي كانت مليئة بالأشجار، فأصبحت مرآباً للسيارات. فقد المنزل خصوصيّته، وبدأ يتخلى عن هويته الأولى، متكيفاً مع واقع جديد.

من قال إن الأماكن لا تغير انتماءاتها مثل البشر؟ حتى المنازل تُجبر أحياناً على تغيير هويّاتها، على التكيف مع زمن لا يشبهها، فتتوارى شخصيتها الأصلية، مثلما توارت حياة أسمهان خلف الصمت الذي خيم على البيت.

مخططات منزل أسمهان

عساكر البعث على الشرفات

لدى وصول حزب البعث إلى السلطة عام 1963، تحوّل المنزل إلى مقرٍ لقيادة الحزب. خلع البيت ثوبه القديم بشكل كامل. لم يعد يشي أنّه كان ذلك المكان الذي شهد حفلات السهر والعروض الفنية، بل ارتدى بذلته العسكرية الجديدة. ذات صباح، وُضع شعار الحزب على بابه الرئيسي، وظهر المحرس العسكري أمام المدخل، أمّا الشرفات المطلّة على الحديقة فتكلّلت بالدّشم العسكرية.

لسنوات طويلة، اختفى الوجود المدني من أرجاء المكان، والبنادق حلّت محلّ الأدوات الموسيقية التي ملأت البيت في السابق. تحوّلت النقاشات الفنية التي كانت تدور في الغرف، إلى أوامر عسكرية صارمة. لم يعد هناك حوار أو جدال، بل أوامر تفرض بصوت جندي خشن. أصوات المغنين التي كانت تملأ البيت في الماضي، صارت تتردّد كهتافات عسكرية تصدح من حناجر الجنود.

حكمت البيت قواعد جديدة منضبطة. لم يعد المنزل سوى نقطة عسكرية، تحوّلت فيها كل زاوية إلى جزء من ثكنة، تحكمها عقلية “عسكري دبر راسك”.

بقي المنزل على حاله لعشر سنوات منذ أن خلع ثوبه المدني. وفي عام 1974، تغيّر اسمه في السجلات الرسمية، وانتقلت ملكيته إلى وزارة السياحة. لكن رغم تغيير خانة ملكيّته، لم يتغير شيء في الواقع، إذ بقي المنزل أسيراً لهيئة عسكرية صارمة. كانت العسكرة واضحة في كل زاوية، مما جعل انتمائه يبدو أقرب إلى وزارة الدفاع منه إلى وزارة السياحة. وفي النهاية، بقي القرار حبراً على ورق، وظلّ العسكر هم أصحاب الكلمة العليا في المكان، يتصرفون فيه كيفما شاؤوا.

عام 2009 عاد المنزل إلى الواجهة مجدّداً، حين بدأ الحديث عن تحويله إلى متحف يخلّد ذكرى الأخوين فريد وأسمهان الأطرش. غير أنّ القرار بقي في طي النسيان مرّة أخرى. كان عناد العسكر أقوى من أي خطط جديدة. تعمّقت الملامح العسكرية للمنزل أكثر، فخلال تلك الفترة، تناوبت عليه تشكيلات عسكرية مختلفة، وبين عامي 2005 و2007، أصبح مقرّاً للأمن العسكري، ثم تحوّل إلى قاعدة لمليشيا الدفاع الوطني.

كلّ من ينظر إلى المكان اليوم، ويعرف تاريخه، يرى بوضوح الهزيمة التي حلّت به؛ لم تكن هزيمة أصحاب المنزل فحسب، بل هزيمة المكان نفسه. البيت الذي كان شاهداً يوماً على حياة اجتماعية وفنية، انكسر تحت سطوة العسكر، وتغيّرت هويّته تدريجيّاً حين بدأ يفقد صوته أمام ضجيج السلطة.

الهزيمة الحقيقية لا تكمن في سقوط الأبنية أو تآكل الحجارة، بل في إجبار المكان على التحوّل بعيداً عن طبيعته. كل من يعرف البيت يدرك أن الهزيمة ليست ناتجة عن معركة واحدة، بل هي نتاج سلسلة من التغيرات التي سلبت روح العمارة من هويّتها، مثلما يُسلب الفرد من ذاته عندما يُجبر على التكيف مع واقع يُخالف طبيعته.

سقط الخوف… تهاوت الجدران

بعد مظاهرات آب (أغسطس) 2023، اندفع المتظاهرون إلى استعادة المباني التي ظلت لعقود تحت قبضة النظام. في شهبا، مردك، والقريا، تساقطت مقرات الفرق الحزبية واحدة تلو الأخرى بيد الناس، وكأنهم كانوا يستعيدون رموزاً من ماضيهم المسلوب. ومع إعادة كلّ مبنى إلى أصحابه، كان يُسجّل انتصاراً صغيراً في وجه سلطة متشبّثة بتلك المباني.

هناك، على بُعد خطوات من ساحة الاحتجاجات، ظل منزل أسمهان خارج هذه الحسابات. على الرغم من صدور حكمٍ قضائيٍّ يطالب باستعادته، بقي الجنود رابضين فيه كأنهم حراس لظلّ من الماضي، يقبعون خلف نوافذه الصامتة. في كل مرة تتعالى فيها هتافات الساحة، تصل أصواتها إلى مسامع الجنود، مطالبة بزوال النظام وتحرير المدينة من قبضته. ومع ذلك، بقي الجنود جالسين في المنزل، مثلما بقيت الصورة الكبيرة في مبنى المحافظة، كلاهما يراقبان بعين باردة، وكأنهما حصون أخيرة لسلطة لم تتزحزح بعد.

طوال فترة الصمت التي حلّت على مدينة السويداء، ظلّت الجدران البيت ثابتة وسميكة في وجه الخارج، ما خلا هتافات المحتجين في ساحة الكرامة التي راحت تتسلّل إلى أركانه، وتعكّر صفو السلطة المتمترسة داخله. هذه الهتافات امتدّت إلى حناجر المواطنين في كلّ المدن السورية منذ الثامن من كانون الأوّل (ديسمبر)، مع فارق وحيدٍ هذه المرّة أنّ جدران الخوف تهاوت مع سقوط النظّام.

بينما كانت ساحة الكرامة تعجّ بالفرحة في الليل والنهار، انسحب الجنود الذين احتلوا المنزل على عجل، تاركين خلفهم سياراتهم وعتادهم العسكري. وفي الصباح التالي لسقوط النظام، فكّك المربع الأمني الذي أحاط المنزل لسنوات، فاستراح المكان أخيراً من قبضة السلطة التي تقاسمت زواياه. أزالت فصائل غرفة عمليات السويداء صور الأسد الأب والابن، وأغلقت أبوابه بانتظار عودة الحياة إلى طبيعتها.

أمّا مفاتيحه فقد سلّمت إلى لجنة والاحتجاجات التي تسلّمت مفاتيح المؤسسات العامة. وربما في الأيام القادمة سيُنفّذ القرار بتحويل المنزل إلى متحف لمقتنيات أسمهان، تعود فيه الفنانة إلى منزلها، كما يعود السوريون تدريجياً إلى بيوتهم المتهالكة بفعل المعارك الطويلة.