في نصف رغيف خُبز، هرست حبيبة، أمي، مزيجاً من حبات الفول والطعمية والطماطم مع كأس شاي. كُنّا بعد العاشرة صباحاً. فجأة من غرفتي سمعت صوت رزعةٍ على الأرض. تركت رغيفي ومن سريري فززتُ. لم أُخض، تعودت على مثل هذه الوقعات. مرمياً على الأرض وجدته. حلا ومحمد أولاد أختي رغدة يتفرّجون. “كان يأكل، وفجأة وقع على الأرض”، هكذا تشهد رغدة على الواقعة. حبيبة قوّمته معي. مرة أخرى وضعناه على السرير. بسبب صعوبة بلع الطعام زوره بدء في الاختناق، تعودت على هذه الشنقاتْ.

على ظهر السرير، سنَدتُ رأسه للوراء، ثم فتحتُ فمه لأُخرج منه الطعام المُتبقي، هذا سبب الاختناق، هكذا ظننت. لم أجد طعاماً، رأسه لم تَعُد تتحرك، يميناً ويساراً حرّكتُها. بيدي دعكتُ صدره ولم يتحرك، ظننته مات.

“بابا ردّ علينا”، بفجعةٍ قالت رغدة، وبدأت تستجمع بُكاءها، ظنّته مات. “مالك يا محمد؟ بسرعة، كأس ماء يا رغدة، مات، مات”، هكذا ظنّت حبيبة. حلا بدأت البكاء ومحمد حاول اصطناعه، ظنّاه مات. “بسرعة اتصلي بزوجك، يأتي بسيارته، ونذهب إلى المُستشفى”، نبَّهت رغدة. في أقل من خمسة دقائق، جاء أحمد زوجها. “بدلاً من الذهاب إلى المُستشفى، سأحضر الدكتور هنا”، حرَّك جسده، وقال. ظنّه مات. انتظرنا وانتهى الانتظار. جاء الطبيب وأكّد، مات.

على صوت آيات سورة من القرآن، جسد والدي مفروش، عاري. أحضرتُ ملاية بيضاء لتغطية عورته، والجمع من حوله يطوف، ينظر ويتفحص. غيّة التنظيف، المُغسِّل مسك في يديّه ليفة وبدأ في دعك الجسد. في الخلفية تُصاحب صوت المُرتّل، أصوات نحيب، بكاء، تجعير، يحاول البعض إسكاتها. السّخان عطِل، على البوتجاز سخنّت المياه. كنّا في إحدى نهارات مارس/ آذار عام 2019. هل يفرق مع الجسد الميت درجة حرارة المياه؟ بالطبع لا، لكن هذا وقت خرج من الحسابات الرياضية. هذا وقت البغتة، الموت.

من حولي، دارت أمي، وبيدها طبطبت عليَّ. الخلفية الموسيقية ركّزت على صوت نحيب عمّي السيّد. سريعاً الحزن لوّن وجوه عمّاتي، نهلة ونعيمة وفاطمة، بالترتيب التنازلي لقلبي ذكرتهم. رغدة تنظر إليَّ. زوجها يُساعد في إتمام إجراءات الدفن التي وضعتها الدولة حين تفقد أحد الأجساد المملوكة لها. اتصل أيمن (أخي)، وأخبرنا أنه في صباح غدٍ، سيأتي من الخليج.

والدي ظل صامتاً، مبتسماً، ميّتاً، يُشاهدنا للمرّة الأخيرة. جثة مبتسمة تُراقب مَن حولها.

وأنا أشاهده كجثة مفروش لحمها، بعد ساعات، تخبئها الأرض. كنت صامتاً عادياً، لم أحزن على موته. الموت لن يفلت أحداً. أيضاً موته كان خلاصاً من عذاب المرض الذي لم يرحمه يوماً واحداً. عندما مات أمامي، ببرود وقفت، ونظرت، ثم بشكلٍ عادي تكلمت. أنا لا أُعاتب نفسي على الموت، يأخذ من يأخذ أمامي إلى أن يأخذني.

ذهب العراق وخشب دمياط، وأوهام الدولة

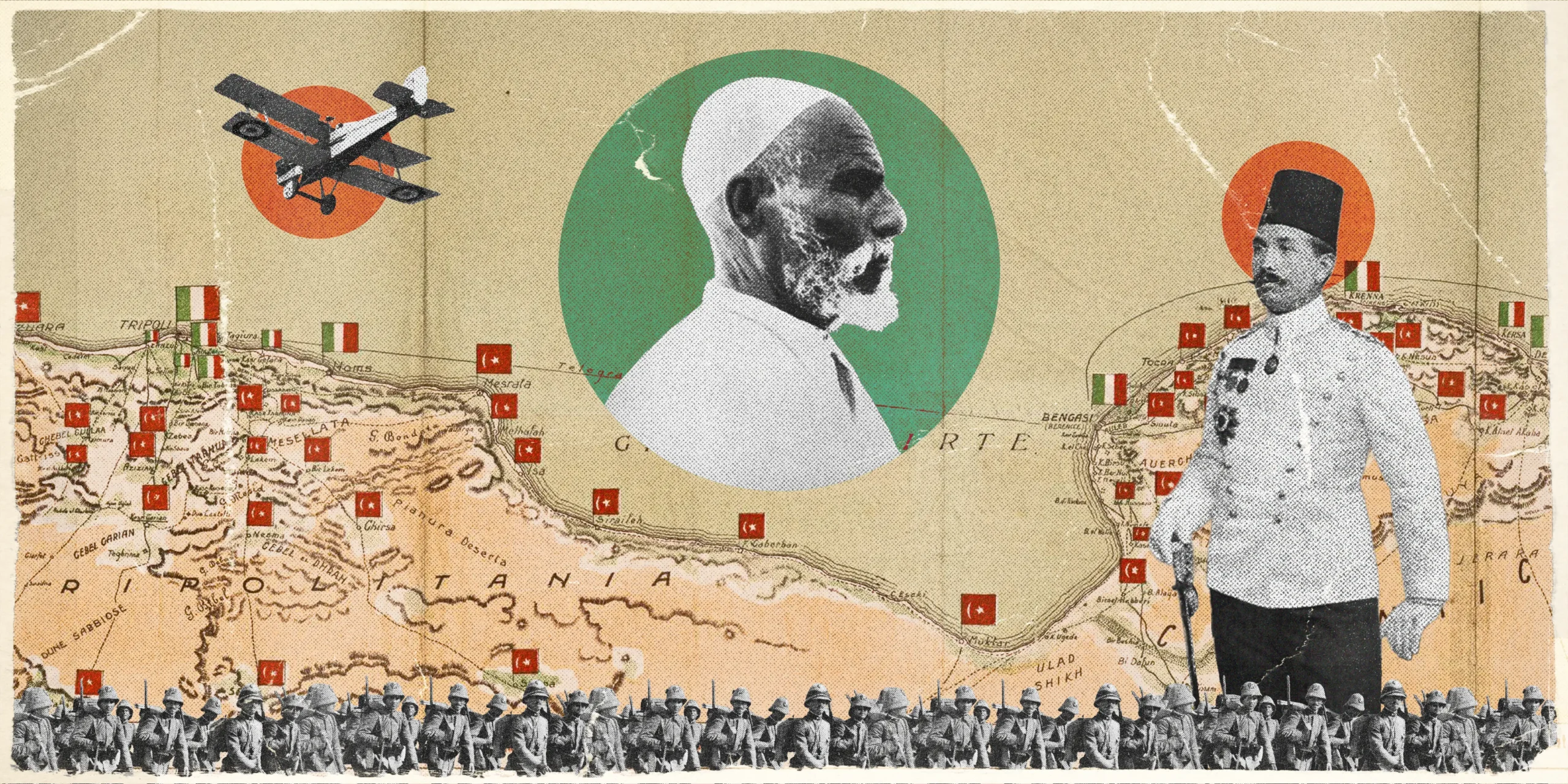

مُنذ صِغره احترف والدي محمد صناعة الأحذية، ورث المهنة عن والده، وعمل فيها مع عمي أحمد. اسمي على اسمه، هو يصغر والدي ببضعة سنوات. أوائل التسعينات، رجع والدي من العراق، فاراً، فارغاً، من الحصار والأموال، مثله كمثل عشرات الآلاف من العمال المصريين، الذين سافروا منذ منتصف السبعينات، و بداية عقد الثمانينات، للعمل إلى دول الخليج والعراق، بسبب سياسات تصدير العمالة التي رعاها النظام المصري بالتوازي مع سياسات الانفتاح الاقتصادي، والخصخصة، وتخلي الدولة عن دورها في الرعاية الاجتماعية للمواطنين، بل وتصديرهم كعمالة في دول النفط والدولار، والتي تُرسل بدورها العملة الصعبة (الدولارية) لمن يعولوهم في مصر. ومن هنا، حدثت طفرة طبقية لدى فئات كثيرة من الطبقة الوسطى، والوسطى الدنيا، وأوصلتهم إلى مستوى معيشي فوق متوسط، ما أدى، حسب الكاتب محمد نعيم في تاريخه للعصامية والجربَعة، إلى غياب ملامح فئات الطبقات الاجتماعية الوسطى، لكن والدي ظل كما هو، سافر ورجع، ولم تتزحزح طبقتنا الاجتماعية.

لقد شارك والدي، رغم هامشيّته، في فضيلة ورذيلة تاريخ هذا البلد كلاهما مفصليّن، حينما سافر ومجايليّه للخليج والعراق في السبعينيات ضمن أعقاب الطفرة النفطية، إذ عاشت البلاد على تحويلاتهم من الخارج والاستفادة من فرق العملة، كما انتعش اقتصاد البلاد، واقتصاد السوق السوداء في مفارقة غريبة. اللعبة كانت كالآتي، هناك بترودولار أغرق السوق المصري، إذ كانت تحويلات المصريين من الخارج تُصرف في السوق السوداء بسعر أعلى، ما أسس نمطًا للكسب من غير مجهود، لتتحقق مقولة الرئيس السادات، في إحدى خطبه، والتي بشكل أو بآخر، تُشجع على النهب “اللي مش هيغتني في عهدي، مش هيغتني تاني أبداً”.

على سبيل المثال، في عام 1976، كان سعر الدولار الفعلي أعلى خمس مرات من السعر الرسمي. وفي أواخر السبعينيات أنُهيَّ العمل بنظام سعر الصرف المزدوج نتيجة للكمية الهائلة من العملة الدولارية المتداولة في الاقتصاد المحلي، كما توسع إصدار العملة الوطنية من أجل تلبية طلبات التحويل المسحوبة من السوق السوداء، وكانت الخزينة المصرية تنتعش من تلك التحويلات، لكونها اتجهت لأن تكون دولة ريعيّة بإمتياز كما يصفها المفكر العربي علي القادري، في كتابه تفكيك الإشتراكية العربية، بعد تطبيق سياسة الباب المفتوح في الانفتاح الاقتصادي.

كان العاملون بالخارج كالبيضة التي تبيض الذهب، فبينما كانت تواجه مصر الأزمة الاقتصادية، استطاعوا توفير 3 مليارات دولار سنة 1989، ولم تكتفِ الحكومة المصرية بالتحويلات فحسب، بل فرضت ضريبة على دخل المصريين المغتربين، أشبه بالجباية منها إلى الضريبة، من خلالها، استطاعت الدولة خلال أربعة سنوات أن تجمع 240 مليون جنيهاً ..

كانت تحويلات والدي ومجايليه من المصريين، البالغ نسبتهم 15% من نسبة العمالة في الخليج كله، واحدة من ثلاثة أعمدة أقامت الدولة، مع إيرادات قناة السويس، والبترول، إذ كانت الدولة تحتضر على فراش الموت. لقد تراخت الدولة وأسلمت نفسها للكسل، حتى أن بعض مفكري الاقتصاد مثل جلال أمين أسموها “الدولة المترهلة”، كما يذكر سامر سليمان في كتابه النظام القوي والدولة الضعيفة. وحين نضب ذلك المعين من تحويلات الخارج، منتصف الثمانينات، في أعقاب انخفاض أسعار النفط، أصبحت الدولة على وشك الإفلاس الكامل، وركعت لنادي باريس عام 1987.

على المستوى الاقتصادي، كان العاملين بالخارج كالبيضة التي تبيض الذهب، فبينما كانت تواجه مصر الأزمة الاقتصادية، استطاعوا توفير 3 مليارات دولار سنة 1989، ولم تكتفِ الحكومة المصرية بالتحويلات فحسب، بل فرضت ضريبة على دخل المصريين المغتربين، أشبه بالجباية منها إلى الضريبة، من خلالها، استطاعت الدولة خلال أربعة سنوات أن تجمع 240 مليون جنيهاً من قانون 228 لضريبة دخل المصريين بالخارج، قبل أن تقضي المحكمة الدستورية ببطلانه عام 1993.

بين سطور المأساة للعاملين في الخارج، تجد نوعاً من الملهاة أيضاً، عند قراءة عناوين إخبارية، في عام 2023 الماضي، تتحدث عن جلسات بين الحكومة المصرية والحكومة العراقية لدفع مستحقات عاملين مصريين في العراق في زمن الحصار والحرب، حين قرر صدام حسين أن يحجز المبالغ المالية المودعة في المصارف الحكومية البالغة 1.7 مليار دولار، خلال فترة الحصار على العراق. أي أنه بعد 33 عاماً، مات آخرون -ومنهم والدي- ووُلِدَ آخرون، مات عمالاً وأبنائهم في سن الكهولة الآن، ولازالت حكومتهم تتناقش وتتباحث بشأن قضية أموالهم المحجوزة.

يتحدث الشاعر المصري عبد الرحمن الأبنودي، ببلاغة، عن تلك القضية في قصيدته “الاستعمار العربي” قائلاً: “وهب طب يابا وبعد ما بهدلونا\ كلوا قرشين الغلابة وفضلوا يعذبونا\ شربوا عرق السنين وزرع الفدادين\ وباعوا في المزاد وراكي المكسورين\ولقتني لمصر راجع\ أعرج والقلب دامع\ ومبروكة في يدي بتإن م المواجع\ أنا قلت يا مبروكة أكيد صدام ماحسش\ خبوا عنه الحكاية.. عارف؟\ أبدًا ماظنش\ وحكومتي في الحاجات دي إتعودت تطنش\ مش لأجل هي غاوية إني أدوق الذل\ لأ.. بس تضحي بي لأجل الأمة ككل“. لكن على الأقل، عاد والدي بخفيّ حنين، ولم يعد في أحد النعوش الطائرة، أو بجلباب قصير، يحمل مروحة في يد، ولا حتى في عقله رؤية وهابيّة للحياة، حتى لا يحمّله أحداً خطيئة الغزو الوهابيّ لمصر.

المهم أنَّه عاد، وبعد عودته، أكمل وعمي معاً العمل في صناعة الأحذية، لكن لم يكن الاثنان طموحين لتضخيم المصلحة، فكانت الخسارة ووقف الحال رفيقهُما.

بدايات عام 2005، أي بعد أن تحطَّمت كل تماثيل صدام حسين. كان عمي السيد وهو أصغر أعمامي، قد بدأ شدَّ ظهره في تجارة الأثاث. على عكس إِخوته، توسَّع في العمل. كان مُجتهدًا ساعيًا في تكبير مصلحته. بدلاً من البطالة، اضطر والدي للعمل معه أو عنده بمعنى أصدق. الأخ الكبير يعمل صنايعي عند الأخ الأصغر. في عُرف المُجتمع، كان عملا يدعو للإحراج، الإنكار، حتى أني كنت أقول لأصدقائي، أن والدي يعمل معه وليس عنده. أيضاً والدي، بعض الشيء، كان مُحرجاً من قول هذا.

لم يكن العمل هيناً، كان والدي ومع تقدم الزمن، تعتمد المصلحة عليه أكثر وأكثر. يرَّكب، يحمِّل، يسافر، يحصّل الأموال. هكذا باكراً يبدأ وينتهي مساءا. في أوقات ضيقِه، دائماً ما سمعته يقول، “أنا بشتغل عتَّال من أجلكم”، نسمعه ونخرس، حتى لا نزيد من نرفزته.

توسّع عمي في أعماله، صار يملك أكثر من بيت للأثاث وأكثر من قطعة أرض وبضعة شقق سكنّية وسيارة أو اثنتين. هيبة شُنّت له في المنطقة التي يتوسَّع فيها، رُنَّ اسمه من حيث السُمعة والشهرة، نال احترام الجميع، التجار والناس والمتسولين وناكحي العيال والدواب وأولاد الزواني، وغيرهم. دائماً ما كانت تسألني الناس عندما تعرف أني من هذه العائلة: “الحاج سيد قريبك، تاجر الموبيليا أم تاجر المُخدرات؟”، “تاجر الموبيليا، المخدرات قريبي أيضاً، لكن من بعيد”، هكذا كُنت أجاوب.

كانت العائلة تحوي أسماءا معروفة بتجارة المُخدرات وممارسة البلطجة. وأحياناً كنت أستخدم انتمائي لهم، بهدف الحماية، الاستبعاد من استقواء الآخرين، سواء في المدارس، الشوارع، وحتى السجون السياسية.

جنرال وصنايعي ومعلّم ورشة

لم يمر نصف قرن من الزمان على هذه الذكريات، رغم ذلك، حينما أتحدث عن دمياط وعمي، الورش وصناعة الأثاث، أستشعر أني أتحدث عن أطلال مدينة، وأشباح بشر، كانوا هنا يوماً ما، واختفوا. نعم، دمياط المدينة الساحلية الواقعة شمال مصر، التي يتقاطع بها التقاء مياه النيل بالبحر الأبيض المتوسط، وتبلغ مساحتها 910 كم، وعدد سكانها يُقارب 2 مليون، والتي اشتهرت لبضعة عقود بأنها قلب صناعة الأثاث في مصر، وربما الدول العربية، إذ كانت المدينة تضجُّ ليلاً نهاراً بالعمل داخل الورش الصغيرة، وكان من يمتهن حرفة بعينها، ويتميّز بدقة احترافه لها، كأنه في غنى عن أي دراسة أو سفر، لذلك كان الصنايعي يوازي الطبيب أو المهندس في عرف المُجتمع.

كانت دمياط وناسها، يشبهان ذلك المناخ، وتلك العقيدة، قبل أن تصبح “مدينة دمياط للأثاث” تلك المدينة الاستعراضية التي تشبه “برسيبوليس” مدينة الأطلال التي أغرت شاه إيران ليصنع فيها احتفال الأبهة القروسطي، الذي أعده عام 1971 بينما يموت شعبه جوعاً، ليشهد على مجده الزائف. هكذا هي أيضاً “مدينة دمياط للأثاث” والتي دمرت “أثاث مدينة دمياط”. حتى عام 2014، كانت مدينة دمياط هي من المدن الأقل فقرًا في مصر، ولم يسبقها سوى محافظتيّن غير مأهولتيّن هما “البحر الأحمر” و”السويس”. كانت نسبة الفقر تبلغ 10% والآن قد وصلت إلى 15% بعد عشرة أعوام من الإنجازات والتحديثات الخاصة بالمحافظة.

كانت دمياط تُخدِّم على صناعة الأثاث في محافظات مصر كلها، فالمعارض في القاهرة والقليوبية، كانت تتعامل مع نجاري المدينة لاستجلاب الطقم الخام ثم تجهيزه في ورش القاهرة، الآن، لا تستطيع “الصنعة” أن تكفي أبناء المدينة بحد ذاتهم، الذين لم يتحصلوا من المدينة الجديدة، التي تبعد حوالي 20 كيلومتر عن مدينتهم، سوى الملاحقات القانونية بسبب العجز عن سداد إيجار المحلات، والعديد من المعارض الدولية الفخمة التي لا يزورها أحد تقريباً، وضحكة الرئيس حينما كان يتكلم، ولا كلام بعد كلامه حسب وجهة نظره، وعلى غير المتوقع، اتهم إياهم، أي أهل دمياط بالكسل.

كانت المرة الأولى عام 2019، حين قال “ايه يا بتوع دمياط؟ معندكمش حلم؟ هي الناس بطلت تحلم ولا إيه؟” والمرة الأخرى، حينما رثى مشروعه العظيم، بسبب عدم ملائمته للبيئة الاجتماعية عام 2022 متحججاً بالكسل قائلا: “أهالينا في دمياط ماراحوش يشتغلوا في المدينة لأنهم متعودين الورش تكون تحت البيت“. حلم السيسي بالعالمية لمدينة دمياط للأثاث، ولكنه، بسبب عدم جدواه لدراسات الجدوى، رجل كلما لمس الذهب استحال تراباً، ففي عام 2017 كانت المدينة تصدّر ما قيمته 270 مليون دولاراً، لتنخفض القيمة في عام 2022 إلى 170 مليون دولاراً فقط.

لم تقتل الدولة صناعة الأثاث في دمياط بالمدينة الخرائبية الكبرى فحسب، لكنها قتلتها بإفشال الوضع الإقتصادي كاملاً، متمثلاً في العديد من تعويمات الجنيه، والتي جعلت العملة المحلية هشة جداً في استيراد المؤن اللازمة للصناعة، والتي تستوردها مصر سواء كانت أخشاب أو كيماويات أو حتى فُرش وسكاكين معجون. وترك أبناء القطاع الحرفي والاقتصاد غير المنظور في العراء تماماً، لاسيما في فترة جائحة كورونا التي زادت الطين طيناً وليس بلة فقط، دون أية مظلة ضمانة اجتماعية.

بينما كان يحلم الرئيس بأن يجعل من تلك المدينة عالمية في صناعة الأثاث، هجرها حتى زبونها المحليّ، وأرباب “الصَنعة” الذين اتجهوا للتوكتوك، أو بدأوا مشروعات للطعام والشراب، أو العمل كحراس أمن هنا أو هناك. لم يسعد أحداً من ذلك، غير المحامين الذين تولوا قضايا أصحاب الورش المساكين والذين سُجنوا لعدم سدادهم الإيجار، وفي الواقع كانوا أحق بفسخ العقد لعدم التزام الشركة التي سلمتهم الورش والتي كانت يجب أن تفي بالسداد للبنك عوضاً عنهم. هكذا كانت دمياط، وهكذا أصبَحت.

أما والدي، منذ أن التحق بالعمل مع أو بمعنى أدَّق عند عمّي، والذي دائماً ما كان يغضبه، فيترك العمل، عشرات المرات على فترات متقاربة ومتباعدة، وإلى البيت كان يأتي غاضباً يسبّ كل شيء حوله. في خوف، يغلُبه شفقة، نقول له «ما الذي حدث؟!». «يلعن دين الفقر والعَوز والحَوجة وإسرائيل وحجّاج»، هكذا يجيب غاضباً، مُتعفرتاً، قبل أن يغلق على نفسه باب غرفته، مصطنعاً النوم، مُدمعاً العين، مُفلساً الجيب.

رغم أن الحكومة تدّعي حمل مشروع للنهوض بالمرأة المُعيلة، بالإضافة إلى برامج التمكين الاقتصادي لتلك الفئة بالتحديد، أثبت الإحصاءات عن الدخل والإنفاق بين عاميّ 2019 / 2020 أن 16% من الأسر التي تُعولها نساء تقع تحت خط الفقر المدقع و 41% تحت خط الفقر القومي (الحكومي)، وهي نسب تفوق كثيراً أرقام الأسر التي يَعولها رجال..

الأسباب هي، أمام الناس، عمّي السيد قال له يا محمد بدلاً من أبي أيمن. أمام الناس، حدثت مشكلة فرفع صوته على أخيه الكبير. مشكلة بين والدي وبين أحد العمال في المعرض، فشَهِد عمي ضد والدي. هكذا كانت الأسباب، كُلها تلتف حول كرامة والدي، وعنده حق، أتهدر كرامته في كل مكان؟ حتى عند أخيه! ألا يكفي أن تكون السُلطة، وجهازها الأمني سيء السمعة مهدرةً لكرامته، ومعه الملايين مثله.

وقتها كنت عيّلاً صغيراً ليس لي من الأمر شيء، كنت في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية وبدايات الجامعة. حيال تلك المشكلات، كنت أقف في صف والدي. أبغض عمي على ما يفعله، بالرغم من أنه صاحب قلب طيب، وبالذات أنا، لديَّ معزةً ثمينةً في قلبه. وخلال أيام بسيطة، كان إلى البيت يأتي مصطحباً أحد الرجال الذين لهم عند والدي قدر. ثم تتم المُصالحة، ويعود كل شيء كما كان، عابث غير عادل.

كنت أخطَّئ عمي على ما يفعله، وما زادني نفوراً، أنَّ مهيّة والدي الأسبوعية كانت قليلة، حتى أن مهيّتي، كشابٍ صغير في الورشة، كانت أكبر منه. لم يكن عمي يُقدّر مصاريف الأسرة، ثلاثة أبناء، مصاريف جامعة ومدرسة، تجهيز زواج أختي، طعام وشراب وعلاج إلى آخره من مَعيشات. كانت أُجرة والدي تساوي مصروف عيّل صغير

لولا مرتب حبيبة لضاعت الأسرة، لأنها موظفة بمجلس المدينة، مع تفكيرها الاستراتيجي في تدبير المصاريف، القروض من البنوك، الجمعيات مع المعارف والسلف من الجيران. هكذا كانت الحلول، وكنَّا، ومعنا مئات الآلاف من الأسر نعيش، على السلف. فلا أنسى أبداً مرات، ومرات لا تُعد، حين كانت أمي تنزل، بوجه مُحرج، تُقدم قدم وتأخر أُخرى، في صباحات قبل الذهاب إلى المدرسة، لتُخبط على باب جارتنا، كي تستلف منها 10 أو 20 جنيهاً، ثم تطلع، بوجه تحاول ملامحه نسيان الحرج، وتعطيني وأخوتي ما استلفته، لنشتري ساندويتشات للفطار، حتى لا نذهب للدراسة على لحم بطون فارغة، لأنه في أوقات كثيرة، كان بيتنا، مثل بيوت كثيرة من جيراننا، إن نفضته أرضاً لن ينزل مليماً واحداً.

لن يعتبر الكثيرون أمي إمرأة مُعيلة، رغم أنها كذلك. فبالرغم أن لها زوجاً، وابنيّن من الذكور، كانت أمي تنضم إلى طابور المُعيلات في مصر. تشكل النسوة المُعيلات في مصر 3 مليون من 23 مليون من تشكيل الأسر المصرية طبقاً لآخر تعداد رسمي استهدف هذه الفئة عام 2017، وهو بالتأكيد قد زاد منذ ذلك الوقت. بشكل قاصر، يصنف التعداد المرأة المُعيلة، إذ يغفل أن يُدرج فيه نساء آخريّات مُعيلات، فمثلاً ذلك التعداد يستهدف المرأة التي فقدت زوجها أو طليقها أو غير قادر على العمل بسبب عاهة، ولا يستهدف الأخُريات اللواتي يدخلن في نطاق المُعيلات مثل أمي، اللواتي برغم امتلاكهن زوج عامل وابنيّن لم يكونا في سن العمل، إلَّا أنهن من يساهمون بتدبير معيشة الأسرة بالنسبة الأكبر من الدخل، نظراً لضعف عمل الزوج مثلاً، وهن الفئة الأكثر تضرراً ممَّا يُسمى بالإصلاح الاقتصادي، وقراراته التقشفية المتتالية، منذ حكم السادات ولاسيما تحت حكم السيسي.

هذا ما تؤكده الإحصاءات رغم أن الحكومة تدّعي أنها تحمل مشروعاً للنهوض بالمرأة المُعيلة، هذا بالإضافة إلى برامج التمكين الاقتصادي لتلك الفئة بالتحديد، ولكن أثبت الإحصاء عن الدخل والإنفاق بين عاميّ 2019/2020 أن 16% من الأسر التي تُعولها نساء تقع تحت خط الفقر المدقع و 41% تحت خط الفقر القومي (الحكومي)، وهي النسب التي فاقت كثيراً النسب للأسر التي يُعولها رجال، هذا، وتلك الإحصاءات لا تُدرج في بنودها حالة أمي وغيرها من نساء مُعيلات.

أوهام الذكورة والثورة والمنفى

فيما يخص الخلقة التي صنعها الله، كان والدي وسيماً، عُوده نحيف، طوله متوسط، وعيناه فاتحة الخضَار تتوسط وجه أبيض، يعلوه شعر قصير خشن أسود انتهى بكامل بياض المرض والفقر. رجل تابع مَلابسه عادية، هي ملابس التابعين، سادة وداكنة، مثل ملابسي الحالية. بضعة بناطيل قماش تحت قمصان و“تي شيرتات بياقة”، في قدمِه شبشب أو حذاء عادي.

محمد كان أحلى من حبيبة. حبيبة في شبابها، بعض ملامحها شَبِهتْ الفنانة المصرية شادية. سواد الشعر، العيون، بياض الوجه ذو الملامح الهادئة في ذكائها. دائماً ما كانت عمّاتي، فاطمة ونهلة ونعيمة، يمزحنّ معها، يعايرونها، بوسامة محمد مقارنةً بها: “لو لفّيتي هذه الدنيا كلها، لن تجدي في جماله”، هكذا يُستفزونها. “آه فعلاً، عريس لُقطة، لكن طلع نُقطة”، تضحك وتُجادلهنّ.

والدي مثل كثير من المصريين الذين ترعرعت أعمارهم في سنوات جمهورية الضباط الأحرار، الذين استولوا على الحكم، وجعلوا منه، محل للتداول والصراع بينهم، أما والدي لم يستولى على شيء، فهو جاهل بالقراءة والكتابة وأشياء أُخرى. خرج من المدرسة وهو بالصف الأول الابتدائي. كواليس الحكاية تقول، عربة (كارو) يسُوقها حماران، السائق واحد منهم، هرست أسفل ساقه، فتركت وشماً علَّمَ على جسده حتى مواته، وتسببت في عدم ذهابه إلى المدرسة. سبب زائف، السبب الحقيقي، هي أن عائلته من الأساس، مثل كثير من العائلات، لا تهتم بالتعليم. عمَّاتي تعليمهنَّ متوسط وما فوق المتوسط، وعمّايّ أحمد وأيمن مثل والدي أمّييّن لم يتعلّموا. عمّي السيد هو الوحيد الذي فكَّ خط الكتابة والقراءة، لحق بعض من التعليم قبل خروجه من الصف الثالث الإعدادي.

سبّ الدين، وسبَّ كل ما يُخالف الدين، تحليل كل الأحداث والأمور، تأييد الديكتاتوريات، تمجيد عبد الناصر والقذافي وصدام. حتى أنه كان ينوي تسميتي صدام. أيامها كان عائداً من حصار العراق التي كانت من توّها خرجت من احتلالها للكويت، لكن قبل ولادتي، مات ابن عمّتي صغيراً، واسمه أحمد. أحمد مات، إذن المولود القادم يسمّى أحمد. هكذا يُسمى التابعون، على أسماء موتى تابعين آخرين، لا على أسماء ملوك أو آلهة للسلطة والحب، هكذا موت ابن عمّتي أنقذ اسمي.

على ما يبدو حب صدام، هو ظاهرة ليس ساذجُها الوحيد والدي، فهذا الرجل عمل في بلد، يملأ صدام فضائها العام كله، يحتل كل الحيزات بلا استثناء، صدام في الصور والتماثيل والرسوم، في الطرقات والمكاتب، المدارس والساحات، الراديو والتلفاز، النصب التذكارية، في بيوت الفقراء في حملات تفتيش مفاجئة على ثلاجتهم ليرى إن كانت ممتلئة أم فارغة. طفل تكريتي وُلد فقيرًا، وأصبح سيد قومه، وأعدمه أعداءه، وأعداء الإنسانية، تُحيط به هالة النبوة! صور لصدام تملأ الأذهان، مرة بالزيّ العربي القبلي والسيف، وأخرى بالكاكي العسكري، وثالثة قبعة “أوشانكا”، قبعة رفاق النضال الأحمر الشيوعي والبدلة التوكسيدو، أو القبعة البريطانية الشهيرة والبدلة الأكسفورد والكلاشنكوف في يده، مع نبرة صوته الخشنة ولكنتِه البغدادية المُنتحلة، كان صدام، وعبد الناصر، ومن على شاكلتهم، “فحولاً”، بكل ما تعنيه الكلمة في ذهنية والدي ومجايليه وأجيال أخرى ستأتي لتمجدَه، إذ أنه يمثّل حسب الكاتبة اللبنانية مي غصوب، في دراستها عن الرجولة المُتخيلة، “كل شيء بالنسبة لرجل شرقي مهزوم ومطعون في ذكورته”، من خلال القهر السياسي، يتماهى مع مُستبديه.

مرة أُخرى تأييد الدكتاتوريات، تبنّي الممارسات الرجعية الخاصة بالرجل والمرأة والترانس والطفل والشيخ، الحرام والحلال، العيب والواجب، وغير ذلك من ذوات عندما تتحرك ألسنتِهم، لا تدلّ إلا على النقص في كُل شيء، أولهم المعرفة وآخرهم الأخلاق. من ضمن هؤلاء كان والدي، ولا أعني إبعاده عن كل ما يخص المعرفة والأخلاق. هو يعرف، ويجهل من الاثنين، مثلي ومثل الجميع. الجميع يعرف ويجهل، الجميع لا أبيض لا أسود. الجميع يعتقد البياض.

على ما يبدو حب صدام، هو ظاهرة ليس ساذجُها الوحيد والدي، فهذا الرجل عمل في بلد، يملأ صدام فضائها العام كله، يحتل كل الحيزات بلا استثناء، صدام في الصور والتماثيل والرسوم، في الطرقات والمكاتب، المدارس والساحات، الراديو والتلفاز، النصب التذكارية، في بيوت الفقراء في حملات تفتيش مفاجئة على ثلاجتهم ليرى إن كانت ممتلئة أم فارغة. طفل تكريتي وُلد فقيرًا، وأصبح سيد قومه، وأعدمه أعداءه، وأعداء الإنسانية، تُحيط به هالة النبوة!

على سبيل بياض والدي، في صغري، كنت أمامه اركب العجلة الذي كان يستلفُها من صديق له، اسمه إيهاب، أتذكره جيداً، كان يعمل قهوجياً، وكثيراً ما أحضر لي بُرتقالاً مَعصوراً دون أخذ حسابه من والدي. في الطريق، ذاهبينَ إلى المُستشفى المتقوقعة بجوار معرض عمِّي، إذ كانت المسافة بالعجلة تقارب ربع ساعة من البيت. لتقوية مَناعتي ضد الأمراض، وقتها كنت آخذ حقنة شديدة الألم. حقنة معروفة باسم “طويلة المدى”، تُأخذ كل أسبوعين. بعدها أبكي، أتألم، إلى أن يحتضنني والدي لتخفيف الألم، كما إسكات البكاء. في ابتسامة يعرض عليَّ “تشرب عصير قصب أم تفاح؟” اختار، أشرب، ويزول الألم. وأوقاتاً، ربما كثيرة جداً، كان يشتري العصير بآخر جنيه في جيبه، لكن لا مُشكلة عِنده. والدي رغم فقره كان غني الكرم ونزيه المشتريات، لا يجلب السلع الرخيصة الباهتة للتوفير، يشتري الغالي ولا يحسب بالاً للإفلاس.

هكذا كان والدي، الذي لو كان يعلم، تعلَّم، كان راسلني كاتباً، “أحمد.. كيف حالك؟ وأنت بعيد. طردتك البلاد، لا تحزن، أنا مثلك عشت خارجها، تابعاً، مغترباً، وحين عدت، أصبحت أكثر فقراً، وخوفاً. لكن أخبرني، كيف حال الفقر معك؟ طمني، هل تخلصت منه؟ أم فشلت مثلي؟ أعرف أنك تحب القراءة والكتابة، رأيتك تكتب قبل موتي. على الأقل ضمنت أنك هربت من الطابور، من الجهل، لم تدهسك عربة الكارو! دهسَتك عربات أُخرى، عربات السُلطة والسجن والمنفى. المهم أنتَ تدرك أني أحبك، وأدرك أنك تحبني، رأيت هذا منك، في كواليس كثيرة، أو على الأقل، كنت تحب ظهري الذي عاش ومات محنياً، بسبب الفقر والمرض”.

وأرد عليه، بكل اشتياق لاحتضان جسده، رفاته حتى، وأقول، يا أبي أيمن، “لا تخف.. أحبك، وتعرف حتى لو أني كنت ساحراً، نبياً، إلهاً، لم أكن لأفكر أن أخلق منك، مهندساً، طبيباً، أو حتى ملكاً يحكم الأرض. كنت سأتركك، كما أنت، محمد العامل، التابع، الذي وددت لو كنت عائشاً، حينها، كنت أمّنت خوفك، نفيت فقرك، ورفعت ظهرك. لكن الحياة هكذا، مفزعة، مذلة. وأنا، يا حبيبي، أؤكد لك، أني ثُرتُ على من كان سبباً، في اغترابك، خوفك، وفقرك، وقد رحل، لكن سرعان ما جاء ضابط، مستبد، قاتل آخر، أفقرني، سجنني ولاحقني، إلى أن أصبحت هارباً، ومنفياً، وأكتب عني، وعنك، نحن أولاد النُظم المستبدة”.

في شبابه، خرج والدي من بلده باحثاً عن لقمة العيش، وفي شبابي، خرجت من السجن، وهربت من البلد، من أجل “العيش” فقط. نحن شباب مصر، في ثورتنا وهزيمتنا فشلنا، لا نمتلك “دياسبورا سياسيّة” ولا نمتلك جماعة ضغط، ولا مشروع سياسي، في أي مكان من العالم، هل تتصور مثلاً أن نقنع “المحافظين الجدد” بأن يأتوا ليغزُوا بلادنا، كي يحرروها من القهر، كما فعلها الجلبي وكنعان مكية من قبلنا في العراق؟ نحن فقط فررنا نافدين بجلدنا إلى أقرب مكان نستطيعه. أنا سافرت إلى لبنان بالطائرة عن طريق المطارات، لأني كنت محتكاً بالسياسة والسجن والثقافة وحقوق الإنسان، فوجدت هذا المنفذ.

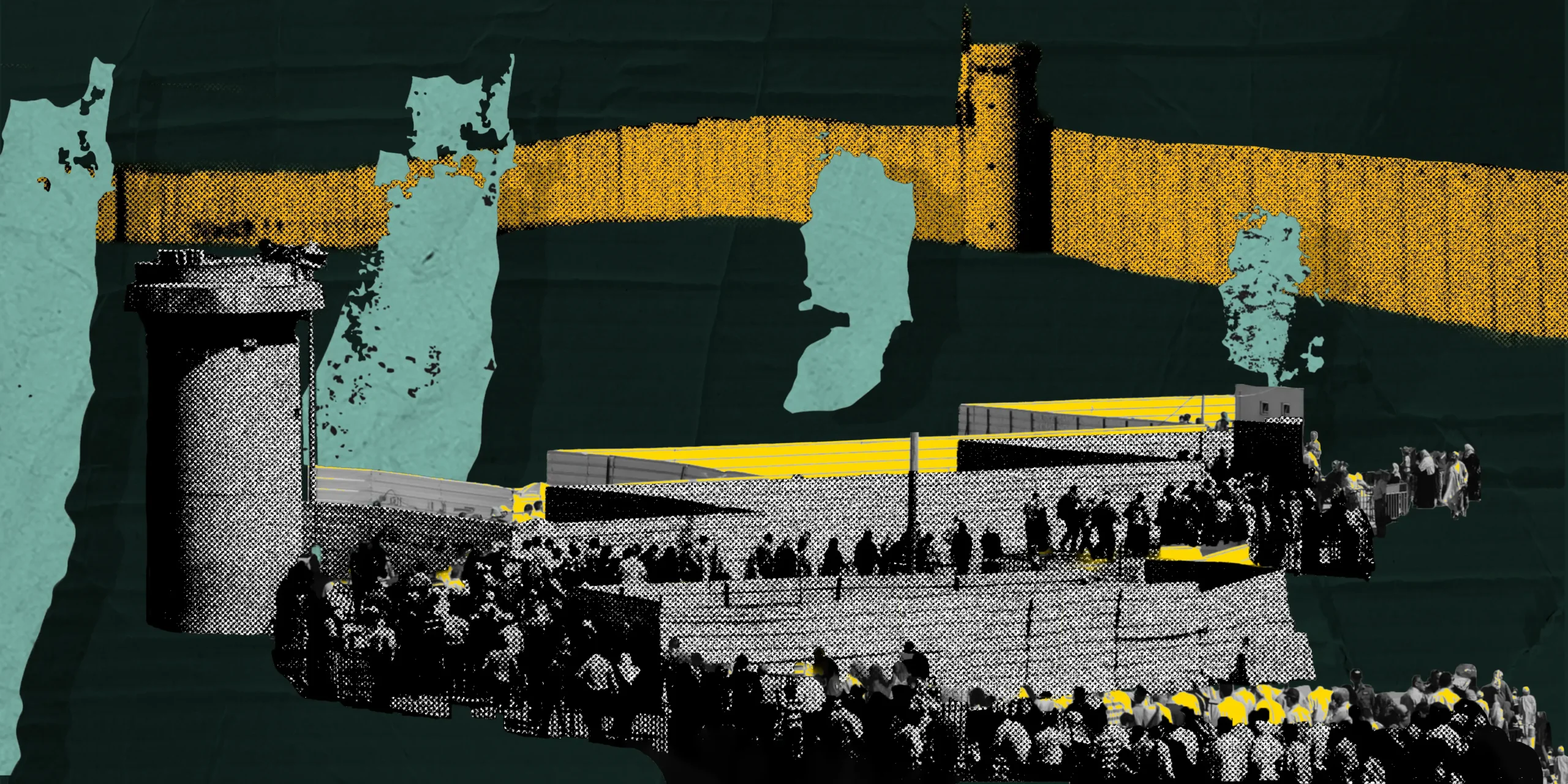

لكن غيري من الشباب، والدمايطة خصوصاً، والمصريين عموماً، قرروا أن يركبوا البحر بحثاً عن ملاذ آمن. هناك من مات في عرض البحر، هناك من مات في لامبيدوزا (جزيرة في إيطاليا)، هناك من نجح في أن يصل إلى أثينا وميلانو بعد أن كُتب عليه أن يجتاز رحلة موت حقيقية، –بعد أن دفع 10 آلاف دولار– في الصحاري المصرية أولاً، حتى يصل إلى ليبيا ومن ثم هناك ليُهاجر. نعم، الهجرة إلى ليبيا أولاً، لأنها السبيل الحالي، بسبب أن السلطات المصرية تتلقى أموالاً من الاتحاد الأوروبي، لتلعب دور حارس البحر المتوسط مانعةً الهجرة غير الشرعية. لكنها في المقابل، تُسهّل هجرتهم إلى ليبيا لتتخلص من عبئهم، وتستفيد من أموالهم إذا وصلوا إلى ملاذهم. هم مثل والدي قبل أربعين عاماً، بيضة ستبيض ذهباً، إذ ستظل أموال تحويلات المصريين من الخارج تنقذ هذا البلد إلى أن يُقم الله القيامة، وهم مثلي أيضاً، كل هروبنا من هذه البلد، التي تسمى مصر، كان بسبب السياسة.

لا رعاية لغوغاء الحضر

هدَّ المرض والدي قبل أن يُميته. على مر ثلاثة سنوات، كنت وحبيبة نأخذه إلى جلسات العلاج الطبيعي. كانت الشهور الأخيرة، قبل موته، من هذه الجلسات شديدة الصعوبة. والدي لا يمشي، لا يتكلم ولا يأكل، يعيش على السوائل، ويسمع أم كلثوم، وردة، وعبد الحليم حافظ. عاش يتمزّج، كأي عامل تابع عادي، بمُشاهدة حفلاتهم على شاشة التلفزيون. طيلة عمره، جلس يسمعهم، يتمزّج ويسمع. هكذا كان يُكرر أمسيته البيتيّة العادية.

من الطابق الثالث، كنت وحبيبة نحمله نزولاً وصعوداً. أوقاتاً يأتي عمي السيّد، يحمل ويوصّل، وأُخرى يأتي جارنا محمد السعيد، يحمل ويوصّل، وأُحياناً قليلة يأتي صديقي مجدي، يحمل ولا يوصل، لأنه فقير مثلنا، فلا يملك سيارة. ثلاث مرات في الأسبوع الواحد كنَّا نذهب إلى مركز العلاج الطبيعي.

لكن لأتخيل والدي، ولو في رواية أخرى، هل كان يمكن أن يعيش أطول وأصح، لو كانت الحكومات المتعاقبة تنظر إلى القطاع الحرفي وأصحاب الاقتصاد غير المنتظم على أساس أنهم مواطنون؟ طيلة عقود، تتشدق الحكومات بما تفعله لأصحاب القطاع العام، والقطاع الخاص بدرجة أقل. زيادة مرتبات، منظومة تأمينات ومعاشات، تأمين صحي وعلاج في مستشفيات الدولة والشركات. لكن والدي، وما يقارب 13 مليون عامل، هؤلاء عليهم أن يعانوا غلاء الأسعار دون زيادة في المرتبات، والمرض دون تأمين صحي، وعلاج لائق غير مُكلف، مجرد أرقام تُعد، في إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذين يشكلون أزمة لافتقادهِم ثقافة تحديد النسل، هنا فقط تتذكرهم الحكومة بسبب جهلهم وأنهم في حاجة إلى إعادة ثقافتهم.

لقد أغرى الاقتصاد الموازي المصريين في أعقاب الانفتاح، فجعل كثيرون منهم يتخلون عن التعليم وعن الحلم بالتوظيف في الدولة، التي كانت تتراجع أساساً في بناء المصانع والتوظيف وتتخلى عن الدور التنموي، مع التوسع في سوق العمل، بزيادة الشركات وانفجار الاستهلاك في نهايات السبعينيات. أصحاب الكثير من العاملين لحسابهم الخاص، ليسوا أصحاب منشآت أو من “البرجوازية الصغيرة” بقدر ما أنهم كانوا أقرب للبروليتاريا، الذين لا يملكون نفاذاً لسوق العمل بأجر، فيضطرون للعمل لحسابهم الخاص أملاً بدخل يكفي وعائلاتهم استهلاكهم الأساسي كما أشار الباحث الاقتصادي عمرو عدلي.

لقد شكّلوا، أي والدي ومن معه، واحدة من أكثر الفئات هشاشة وعراءاً من الحماية الإجتماعية، لذلك لم يحلم والدي بعلاج مجاني في مستشفى حكومي، ولم نسع نحن للعلاج على نفقة الدولة مثلاً. هؤلاء ينتظمون في علاقات عمل غير رسمية لا تخضع لقانون العمل ولا التمتع بحماية تأمينية أو أمان وظيفي. هؤلاء أيضاً يتطلب ضبطهم مجهوداً كبيراً في منظومة القمع، لأنهم يشكلون البروليتاريا الرثة المحتقرة، أو كما يسمّوهم بعض منتمي اليسار بـ “غوغاء الحضر”، حسب المفكر البريطاني ديفيد هارفي.

هذا على الرغم من لعبهم دوراً كبيراً في النضال ضد التوحش النيوليبرالي، لكن تنظر إليهم بعض الأدبيات الماركسية بخشية أكثر مما تتبنى نضالهم، الذي هو شرارة اشتعال الانتفاضات ضد منظومة رأس المال والاستبداد، كما في انتفاضة الخبز 1977، والتي كانت أطلقتها النقابات العمالية، لكنها اشتعلت بفضل هؤلاء المهمشين غير الشاعرين بالأمان، أيضا في ثورة يناير 2011، وما تلاها من هبَّات ثورية، لاسيما في أحداث محمد محمود، وكذلك في أي ثورة ستكون.

هكذا كنت، ومعي آلاف من المصريين بكافة أجناسهم وأعمارهم وفئاتهم، سجناء بتهمٍ ملفقة عناوينها نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة، والتظاهر دون تصريح، وتعطيل الحياة العامة، وعناوين كاذبة أُخرى، تسببت في ابتلاعنا داخل سجون تميتنا ببطء، وما كان يُحيينا طيلة هذه السنوات الطويلة، هي بضعة دقائق كل أسبوع أو أسبوعين، وهو وقت زيارتنا من أصدقائنا وأحبابنا ..

أما والدي، هذا العاجز حديثاً، ذات مساء يوم من أيامه الأخيرة، وصلتُ وحبيبة إلى البيت عائدين من جلسات العلاج الطبيعي، على باب الحمّام حاولت زق جسده للدخول. «يا بابا، يا بابا، اسمع الكلام، حاول أن تمشي، لا تمثل، لا تتظاهر بالتعب، حتى تتحسن صحتك»، هكذا كُنت أُفاوضه. وبكلمات مشابهة كررتُ محايلتي، إلى أن بدأت السبَّ «يا بابا، أحا، يلعن هذا الدور الذي تلعبه». بعدها حملتْ ورزعتْ جهاز التمشية الذي يُساعده في سند جسَده على الأرض. «اهدئ اهدئ، امشِ أنت، أنا سأسنَّده»، كأنها ستتعصَّب عليَّ قالت. وأنا صامت مكاني. «حرام عليك يا ابني، امشِ امشِ، حرام عليك»، حبيبة تردّ على صمتي.

صَعِب أبويا عليها. بالفعل هي أحست أنّه يُعاني، وتحديداً هذه المرة، هو لا يكذب، أنا الذي خُدعت وساقتني عجلة التوتر. المرض لم يمنعه فقط من الأكل، بل أكّلَ عقله، رجّعه كطفل لا يُدرك. يكذب دون مبرر، يضحك ويلعب. دائما كان والدي يحبّ أن نحمله، وأن نكون معه، ولا نغيب عن مدار عينه لحظة. كان يلعب معنا، يمثل ويتظاهر بالتعب، من أجل ونسه بنا، وكأنه يقول في نفسه، «عشت طيلة حياتي، تابع، مهمش، أريد في آخر أيام حياتي، أن يُنظر إليَّ». ساعتها ظننت أنّه يتظاهر، كنت جحوداً، مخُطئاً، وما زلت، من منَّا ملاكاً. بعدها خرجت من البيت إلى القهوة، كعادتي، قابلت أصدقائي الهاربين مثلي من السجن والفقر.

خلال سنوات مرضه، نبطشيات مُتابعة كنّت وحبيبة نُقسّمها، أنا لليل وهى للنهار. محمد لا يدع حبيبة تنام، دائما كان يفيقها حتى تفعل له أي شيء. حبيبة في الصباح ينتظرها العمل، لذلك كانت في غرفتي تنام، وفي الليل عندما كان ينادي، كنت أذهب لأرى ما يُريد. أحيانا كان يطلب تقلّيب جسده من الجانب اليمين إلى اليسار، وبعدها بخمسة دقائق ينادي، فَأذهب، ويطلب التقلّب من اليسار إلى اليمين. كنت أضحك وهو يضحك. أصبح لا ينام أبداً.

في آخر أسابيع من حياته، لم يعد جسده يتبرز، يتبوّل فقط، فكنت أُقوّمه من سريره، وعلى الأرض أُنزل قدميه، أرفع جسده وأنزل بنطاله، ثم أسند بيد وبالأُخرى أمسك طبقا من البلاستيك، وأنا أو هو نُمسك قضيبه ثم يتبول. في مرّات كثيرة كان الماء لا ينزل من مثانته. «يا بابا، أنت لا تريد أن تتَبول، لـماذا تنادي عليَّ، لماذا؟! كنت نائما. حرام عليك»، أضاحكه في ضيق. يبتسم كطفل عنيد، مبرهنا أنّه أنزل قطرات مياه بسيطة، ويشوّح لي بيده، ويخرج، مثل الأصمَّ، صوتا من فمه، كأنَّه يقول، امشِ امشِ، لا أريد رؤيتك، أنت ابن عاق، ابن تابع، ابن كلب.

حبيبة كانت تحمله، تُحمّيه، تُطعمه، تُداويه، تَسمعه وتُضاحكه. حبيبة عملت زوجة وممُرضة وأم في فترة عجزه ومرضه. حبيبة لها تمثال والله، مثل كثير من الستات المصريات. عصراً كانت تأتي من وظيفتها، وتفعل كل هذا، وحين تغيب الشمس، كانت تأخذه إلى جلسات العلاج الطبيعي أو إلى زيارات الطبيب أو حتى إلى أحد أقاربنا كي تُشممه نسمات الهواء. هذا قبل أن يُعجِّزه المرض ويمنعه من الانتقال إلّا محمولاً على الأيدي والأكتاف.

في أيامه الأخيرة، كثيراً ما طبطب محمد على كتفها، وقبّل جبينها. ربما كانت قبلات الوداع، الصدق، كما قبلات الرجاء، العفو، نسيان الذكريات السيئة، ضرب أو سب أخافها منه. في الصباحات والاماسي المعتادة، كثيرا شهدتُ هذا. كنت صغيرًا أراه يسبّ، فازًا ينوي الضرب. «يلعن دين أمك»، لأسباب تافهة، أو كعادة فقر الحال، نقص الأموال، كان يسبّها، يُهينها، بينما كانت أمي تجري، وعليها تغلق أي بابٍ من الغرفتين اليتيمتين في بيتنا، وبعد مَضي وقت بسيط، يُفرج الأمر. والدي كان يهيج فجأة كما يهدأ، إنسان بمزاج بحر.

القهر موت آخر

تحت النظام الحالي وجمهوريته الجديدة، حُكم عليَّ بالسجن لمدة 5 سنوات، قضيت عامين منهما، في سجنيّ جمصة شديد الحراسة وبورسعيد، قبل أن تُطلق سراحي محكمة النقض، باكتفائها مدة سجني الذي كنت قضيتها. في أواخر عام 2014، قُبض عليَّ بعد إحدى الوقفات الاحتجاجية على استمرار قمع النظام لمن يعارضه، ولُفقتْ إليَّ بضعة تُهم تتعدد بين الانتماء لجماعة محظورة، ولا أعرف ما هي هذه الجماعة! وتعطيل الحياة العامة، وزعزعة استقرار الحكم، والتظاهر بدون تصريح، مثلي مثل عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في مصر، بسبب معارضة القمع وتمثلاته من قتل وسجن إخفاء، وأشكال أخرى من التنكيل مارسه النظام في مصر منذ يوليو 2013 ضد كافة فئات الشعب المصري من أفكار وأعمار وتنظيمات.

هكذا كنت، ومعي آلاف من المصريين بكافة أجناسهم وأعمارهم وفئاتهم، سجناء بتهمٍ ملفقة عناوينها نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة، والتظاهر دون تصريح، وتعطيل الحياة العامة، وعناوين كاذبة أُخرى، تسببت في ابتلاعنا داخل سجون تميتنا ببطء، وما كان يُحيينا طيلة هذه السنوات الطويلة، هي بضعة دقائق كل أسبوع أو أسبوعين، وهو وقت زيارتنا من أصدقائنا وأحبابنا.

أما والدي قبل أن يهدَّه المرض، كان، بكل حيويِّة، في عزّ لهيب شمس وصقيع برد عامي سجني، يأتي لزيارتي حاملاً أكياس الطعام والشراب والملابس.

في المنتصف كنت بينهما، على يميني حبيبة وهو على يساري أو العكس. حبيبة كانت كثيرة الحكي، تروي لي كواليس مشاهد العائلة. الأصدقاء. الدراسة. المُحامين. المصاريف والحياة. أما هو، طيلة الزيارة، كلمات بسيطة هي من كانت تقطع صمته: «الحمد لله، يسلمون عليك، خذ بالك على نفسك»، هكذا هكذا، مع ضحكات بسيطة.

مرة واحدة خرج عن صمته، وسألني، لو كُنت أرى شخصا اسمه أشرف ولفظ لقب عائلته. ابن عمّه، وهو، منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، سجيناً في ذات السجن، إثر جرائم تتعلق بالقتل والمُخدرات. لا أراه أبداً، «أنا داخل عنبر كل السجناء به سياسيين»، شرحت له. وتذكرت فأكملت، “لكني قابلت ابنه أسامة في سجن بورسعيد”. “الله يفك ضيقتهم”، بنبرةٍ حكيمة ردَّ عليَّ. حبيبة قاطعتنا، وهى تمصمصّ شفتّيها ساخرة: “ما شاء الله، سعيد جداً إن أقاربك في السجن، كان نسب مهبِّب”. “اسم الله عليكم يا أختي، أنتِ تطولي، إنك تزوجتيني”، يرد عليها ونضحك. حبيبة كانت تتضايق، تستعرّ منهم، على عكسه، كان يفخر بهم. يُدرك أن هذه الدنيا تُقدّر القوي لا الأخلاقي، تتفاخر بممارسة المُخدرات لا السياسة.

في آخر أربعة أشهر من سجني، انقطع والدي عن زيارتي. تعب من طابور زيارة السجن، طابور المهانة، الخوف، والمذلة، أو أصابه ألم رؤيتي سجيناً، مُكبلاً عن الحياة، وهو عاجز عن عمل أي شيء، وهل يستطيع أي تابع، عامل فقير، أن يقاوم السُلطة؟ حبيبة أخبرتني أنه بشكل جيد، لم يعد يقدر على المشي. قبل ذلك بشهر، كنت لاحظت عليه المرض، كان يمشي بطيئاً، متعرجاً، والكلام بدا ثقيلاً على لسانه: “الحمد لله، بـ ر وو ح لل د كت ور وما ش ي ع الع لا ج، الح م د لله”، هكذا كان يُخرج الحروف من فمه، مفككة، بطيئة. وقتها قالوا لي مُجيبين على استغرابي الحزين، أنّهم يتابعون عند طبيب للمُخ والأعصاب، لمعالجة جلطة الدم التي أصابته. مُقيداً بالحزن، كان جالساً في البيت، وفجأة ثقل الكلام على لسانه، أخذوه بسرعة إلى الطبيب، وأجرى فحوصات الأشعة وتابعوا ما كتبه الدكتور من نشرة علاجية، هكذا قالوا لي.

بعد خروجي من السجن ظننت، بعض الوقت، أن سجني هو المُتسبب في جَلطته. كما أصرّت حبيبة، بعض الوقت، على تركيب هذا الظن في بالي، ليس لتَحميلي ذنباً لم أرتَكبه، بل نوعاً ما لإقناعي بالابتعاد تماماً عن السياسة، هكذا تفعل الأهالي التي تخاف من السجن والسُلطة. بعدها من أيمن ورغدة عرفت الحقيقة، لأنهم فتّانون، وأخبروني أنّه خلال هذه الفترة، كان والدي، كالعادة الشهرية، غاضباً من العمل بسبب عمي، على إثر خلافه مع أحد عمال المعرض.

كان اسمه حجّاج، وهو صديق قديم لوالدي، ووالدي من أحضره للعمل في المعرض، لكنه لم يصنّ هذا، وكان يَخبُث، يسرق، ويشعل الخلافات، هذا من وجهة نظر والدي كما كان يسرد لنا. لكن هذه المرّة لم يُفوت الحزن والدي دون أن يُصيبه بمرض موَّت الدم في جسده. دفنّاه، في جنازته مشى فيها كثير من خلق الله التابعين، لا المسؤوليين أو المشهورين. كان المشهد عظيماً، العقبى لـي عن قريب. جنازة في بلدٍ غير بلدي، لا يمشي فيها أحد، لا تابع ولا عامل مثل والدي.