“كان لجدي لحية بيضاء جميلة أحب ملمسها”. أتذكر مرة أنني بدأت بهذه الجملة نصًا، لا أذكر إن كنت أنهيته أم لا؛ منذ بدأت أفكر من جديد في بيت الطفولة. بيت الطفولة الذي أتذكره هو جدي. كان حنونًا معي ومع أختي التي تصغرني بأربعة أعوام.

لفترة طويلة، كنت أمر على البيت أحيانًا بالأتوبيس في طريق عودتي من العتبة إلى مصر الجديدة. لكن اتجاه مرور الطريق تغيّر، وتغيرت وسائل مواصلاتي.

عاد شارع الجيش، والعمارة، والبيت إلى الذاكرة مع خروجي على المعاش، وبدايات عملي على ترجمة مختارات من أشعار درية شفيق من اللغة الفرنسية، وقراءتي لمقتطفات من مذكراتها، لاسيما مرحلة الطفولة.

النسوية المصرية درية شفيق (١٩٠٨-١٩٧٥) عاشت أغلب سنوات طفولتها في بيت جدتها في طنطا بوسط الدلتا “كالغرباء”، حسبما ورد في كتاب سينتيا نيلسون المرجعي عنها: “امرأة مختلفة”. بيت يسوده “مناخ قبائلي يضع مصالح المجموعة فوق مصالح الفرد”، بينما بيت المنصورة “مثل بيوت سائر متوسطي الحال في المنصورة، يقع على ضفاف قناة فرعية تسمى “النهر الصغير”. وفي قصيدتها “بقايا”، تتركني حائرة عن أي بيت تتحدث. الحجر الأبيض الذي تتحدث عنه، أسود بالنسبة لها. لماذا، هل بسبب شكل البيت؟ أم أنه يرمز إلى طنطا التي لم تحبها؟ لكن بيت المنصورة لم يكن يخلو من الآلام.

ربما كان لانغماسي في عوالم درية هذا الأثر الذي دفعني للبحث عن بيوت طفولتي، لا أذكر أنني أعرف شيئًا عن بيوت طفولة أبي وأمي، فليس لعائلة أبي أي أصول ريفية في مصر، ولا عائلة والدتي أيضًا إلا من ناحية والدتها، التي كانت تعيش في قرية صغيرة بالقرب من بحيرة طبرية في فلسطين. حكت لي أمي بعض القصص عن والدتها وخالها، لكنها لم تصف لي أبدًا بيتهما؛ أو ربما لم أسألها عنه.

حاولت استرجاع البيوت التي عشت فيها في طفولتي المبكرة، لم تكن كثيرة، ولم أتذكر أغلبها، عدا بيت شارع الجيش، أو الشارع نفسه. كان البيت يظهر لي أحيانًا في أحلامي، لكن الشارع هو الذي كان يأسرني وقتئذ.

أتساءل ما الذي يعنيه بحثي عن أمكنة الطفولة وقد قاربت على السبعين؟ أعرف أن ارتباطي بشارع الجيش خاص ومربك. ظللت على صلة به عبر فترات زمنية مختلفة. لم أكن داخله دائمًا، لذا لم أخرج منه مثل جدتي وجدي وأقاربي. لكنني كنت أعود إليه، على فترات متقطعة ولأسباب مختلفة.

هل هي محاولة مني أن أتعلم التعبير عنه مرة أخرى؟ أو بطريقة مختلفة؟ أعرف أنني أرتبك كثيرًا عند محاولة التعبير عن مشاعري، أحيانًا يرى بعض الأصدقاء أنني أهرب من الإفصاح عما أشعر، بوصف تفاصيل ملامح ما أتحدث عنه. ربما لهذا السبب قررت أن أذهب مرة جديدة لشارع الجيش. لكنني لم أذهب وحدي.

عندما تعرفت على المعماري الشاب عبد الرحمن الطلياوي، حدثني عن بيت طفولته. هو أيضًا كان بيته في شارع الجيش. وعندما قلت له عن عمارة جدتي بشارع الجيش، شعر أننا “كنا جيران”. يحب عبد الرحمن “التمشية” هناك، وأرسل لي بعض الصور لإحدى جولاته بين شارع الجيش والحسينية.

لفت عبد الرحمن الطلياوي نظري إلى أن شارع الجيش -الذي افتُتح قرابة عام 1929- كان اسمه شارع الأمير فاروق؛ “يعني مش قديم”. كان انتقال أهله هناك نوع من الارتقاء،” لكن مش خروج تام”؛ إذ أن الشارع إداريًا جزء من حي باب الشعرية “الشعبي”.

عمارة أهل الطلياوي تعود لعام 1954. يحب عبد الرحمن الإشارة إلى اسم صاحبها: ميرزا مهدي رفيع مشكي، ويضيف: “أعتقد أنه من أصل فارسي، وكان يملك قطع أراضٍ كثيرة حول العمارة”.

هو لم ير جده مثلي، فقد توفي قبل ميلاده، لكنه يحب الإشارة إلى أن جدّه أقام عزاء زوجته في صوان في الشارع.

يرتبط شارع الجيش- بالنسبة لعبد الرحمن- بعلاقته بوالده. يبدو أنه هو أيضًا لا يتذكر طفولته فيه. “هو البيت اللي بيقولوا إن احنا كنا فيه وأنا طفل، لحد ما بقى عندي 4-5 سنين، يعني يادوبك وقت بدء تشكل ذكرياتي”.

يعلم الطلياوي أن جده كان أول من “خرج” من قلب باب الشعرية وذهب إلى شارع الجيش، في السبعينيات، أو “يمكن أواخر الستينات “. قبل ذلك كان والده وجده “جوه”، أقرب للميدان والمنطقة الكثيفة في التجارة والعمران. أو داخل سور القاهرة القديم.

في بداية الثمانينيات أو في منتصفها، قام والده بشراء نصف البيت. “كانوا لحد الوقت ده مجرد مستأجرين فيه”. البيت كان ملكية والده الوحيدة بالشراء، وليس بالميراث. بالنسبة لعبد الرحمن تعود أسباب شراء أبوه إلى تعلقه بالماضي وتعلقه بوالده. “هو في النهاية أكاديمي، مش تاجر. لكن الخطوة دي، هي اللي خلت فيه استمرارية طويلة الأمد لعلاقتنا بشارع الجيش.”

هذه الاستمرارية تعكس أيضًا تعلق عبدالرحمن بوالده. “بعد وفاة والدي من حوالي عشر سنين، أصبحت أنا -غصب عني، لكن لأسباب تشبه أسبابه- مسئول عن إدارة العمارة. بسببها استطاع أبويا يجوّز أختي لما احتاج فلوس في أوائل الألفينات.”

صور البيت في خيال عبد الرحمن “قليلة أو غير واضحة” مثلي. لكنه بالنسبة إلى باقي عائلته- وكلهم أكبر منه- “هو بيت السكن الأول”. بعدها، انتقلوا إلى مصر الجديدة سنة 1990.. “زي ارتقاء الجيل التاني”.

“حاليًا أصبحت العمارة مصدر دخل أمي الرئيسي، حسبما يضيف عبد الرحمن، بعد رحيل “أدخنة النخلة” (المستأجرين بالقانون القديم منذ بناء العمارة)، وتأجير محلهم لسوبر ماركت شهير بالإيجار الجديد”.

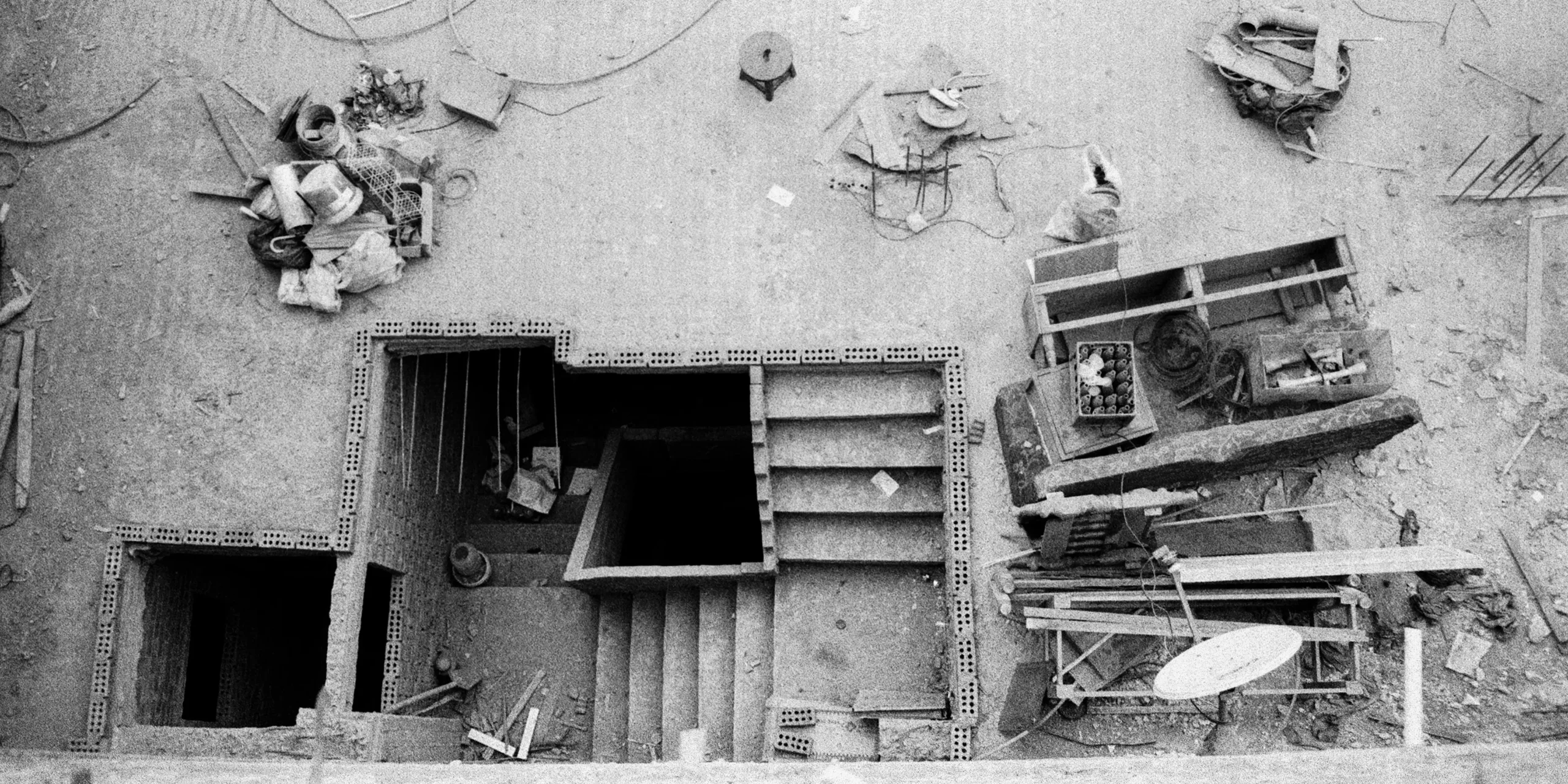

طلبت من عبد الرحمن صورة تعبر عنه وعن شارع الجيش. فأرسل هذه اللقطة.

شارع الجيش. تصوير عبد الرحمن الطلياوي

سألته عن سبب اختياره لمبني من دور واحد، عليه الإعلان عن اسم الجراج أسفله، فقال لي في رسالة صوتية:

“شوفي الجراج ده صغير. صح؟ بس حداثي، بسيط جدًا بس رهيب. يعني هو حالة حداثية خالص، في وسط شارع الجيش. دي حالة خاصة كده. معرفش ليه حاسس إنها بتعبّر عني. الحداثة. صغيّر بس بيشد الانتباه، وينطبع في الذاكرة”

اتفقنا على أن نتمشى يومًا في الشارع، ونتفرج على أبنيته المتنوعة في معمارها، لكننا للأسف لم ننفذ الاتفاق. لكن الكلام عن شارع الجيش وعن صور طلياوي، فُتح بعد أيام مع صاحبتي سهير.

“الدنيا صغيرة فعلًا، ويمكن أصغر مما نتصور، قالت وهي تتأمل الصور، أنا أيضًا أعرف شارع الجيش”. أعرف سهير الحفناوي من سنة 2005. هي فنانة بصرية، وتصغرني بثمانية أعوام. أحيانًا نذهب في رحلات معًا، أو نتنزه في أماكن ترتبط بطفولتنا أو بسنوات المدرسة والكلية؛ لذا قررنا الذهاب في جولة لأماكن طفولتنا.

سألتها: كنتم ساكنين في شارع الجيش؟

-لأ. كنا نسكن في شارع إبراهيم الدسوقي، أحد الشوارع الداخلية المتفرعة من شارع الجيش. ورغم أننا تركنا العباسية وأنا تقريبًا عمري ست سنوات ونصف، فضلت فاكرة الشارع لأننا لما كنا بنروح نزور أقاربنا، كنا بناخد شارع الجيش كله لغاية لما نوصل لهم. وكان والدي ووالدتي بيحبوا قراءة اليفط أو الإشارة إلى معالم الشارع الرئيسية؛ كانت والدتي مثلًا تشاور على مدرسة الأهرام، اللي بوابتها عالية ومعمارها مش مألوف للمدارس، وتقول: “دي المدرسة الإسرائيلية.”

أنا أيضًا -خلال عملي في باب اللوق- كنت أذهب أحيانًا إلى محطة الإسعاف، لأستقل الأتوبيس رقم 1050 (الذي تغيّر رقمه الآن)، أعتقد أنه كان يأتي من الزمالك، وغالبًا أبعد منها، ثم يتجه إلى العتبة ليعبر شارع الجيش ثم العباسية ثم شارع الحجاز بمصر الجديدة، حيث أسكن الآن.

قررنا أن نقوم بجولة في شارع الجيش وبيت طفولة سهير. اتفقنا على اللقاء أمام محطة مترو عبده باشا. لم أستيقظ في وقت يمكنني من ركوب المترو، فأخذت سيارة أجرة. اتجه السائق إلى الشارع المؤدي إلى رمسيس، ثم أخذ أول دوران، وانحرف يمينًا بالقرب من غمرة (لا أتذكر أي يمين بالظبط). بدأت انتبه للطريق عندما اقتربنا من ميدان صغير عرفته على الفور، فبحثت عن علامة تذكّرني به -لأسأل عن اسمه فيما بعد- فرأيت لافتة: “دار مناسبات المسلم الصغير” قرب نهاية الميدان يسارًا.

أمام مخرج المحطة لفت نظري الإعلان عن آيس كريم جروبي (وليس جيلاتي بلغة أيامي من الإيطالية gelato)، في يافطة محل شاهين وشركاه للمواد الغذائية، فتذكرت طفولتي وربما سنين المراهقة.

شارع الجيش من العباسية

لم يكن معنا خريطة (لازلت أتعلم كيفية قراءتها)، لكن سهير كانت قد سألت أخيها عن الطريق، دخلنا يمينًا بعد العمارة المجاورة لمحل شاهين، في شارع صغير لم نتعرف على اسمه. وخلال سيرنا فيه لفت نظرنا مبنى معماره أوروبي الطراز على اليسار، وبعد بضعة خطوات رأينا على يمين الشارع لافتة باسم الشارع: “شارع الاسبتالية النمساوية سابقًا المسعود حاليًا”.

” لما الشارع ينتهي، هنلاقي السوق”، قالت سهير ونحن نقترب نحو نهايته وننحرف يمينًا، سعيدة برؤيته وبتذكّره. في السوق لفتت نظري بوابة منزل حديدية مزينة بوحدة المربع الزخرفية. كنت أراها فقط في شبابيك مبنى الأوقاف القديم في باب اللوق، القريب من مكان عملي سابقًا.

سهير تحب الزخارف فأرادت تصوير الباب. سألنا عن صاحب العمارة، فأشار أحدهم إليه، كان خارجًا من المحل الملاصق لها، حاملًا أكياسًا كثيرة، وضعها في سيارة يغمرها التراب. رحب بالتصوير وبدا مستعدًا للكلام معنا.

سألته متى بُنيت العمارة، لأننا تناقشنا كثيرًا في تاريخها، وكنت قد بدأت بحثًا في تاريخ القاهرة في نهايات القرن التاسع عشر، فبدا لي معمارها يعود إلى هذه الفترة أو بعدها بقليل، خاصة عندما جعلنا نشاهد مدخلها الذي سقط الطلاء عن حائطه الأيسر وبيّن الحجارة التي بنيت بها، مثل هذه الحجارة رأيتها -فيما بعد- في شارع إبراهيم الدسوقي؛ وذكرتني بمقطع من قصيدة لدرية شفيق بعنوان “بقايا”:

“في ذاكرتي/ يوجد/ حجر كبير/ في ركن/ من بيت طفولتي/ قالوا إنه/ أبيض…”

بالقرب من عبده باشا

لم يتذكر المالك متى بنيت العمارة، قال إن جده المقاول هو الذي بناها، وهذه الحجارة هي التي كان يتم استخراجها من باطن الأرض، عندما كانوا يحفرون لوضع أساسات العمارات الجديدة.

عدنا مرة أخرى لتأمل العقار من الخارج، ثم بدأ سيرنا في الشارع المقصود.

“الآن سنرى الفِراشة ثم الفرن. ها هما”، قالت سهير بانفعال طفولي، وذهبت لتتحدث مع أحد العاملين في المحل المتخصص في إقامة السرادقات. كانوا على يمين الشارع الضيق الأقرب إلى الحارة، بينما انتظرتُ بعيدًا عنهم، أتأمل حماس سهير، وتفاعل أبناء صاحب الفِراشة معها.

ثم توجهت سهير نحو أحد العاملين في المخبز، وسألته عن مالكه، فهي من كانت -وهي طفلة- تذهب يوميًا هناك لشراء الخبز. لكنهم بدوا متحفظين أمام انفعالها وحماسها في الحكي عن معالم شارع طفولتها.

تركتها وأخذت أتقدم ببطء، فرأيت دكان العجلاتي، ثم النجار الذي حدثتني عنهما. كان النجار يتحدث مع شاب يبدو أنه في كلية التربية الفنية. توقفت سهير كي تتحدث معه. لكن الغناء المسموع من محل الفرارجي، المقارب لهم، شدني. بعد خطوتين انحرفت يسارًا مع الحارة الجانبية الصغيرة، المقاطعة لإبراهيم الدسوقي من الاتجاهين.

رأيت -أمامي مباشرة- عمارة جميلة، وغير مألوفة بالنسبة لي. ربما تعود لبدايات عشرينيات أو ثلاثينيات القرن الماضي. أردت أن أُصورها، لكنني ترددت. على بُعد بضعة أمتار كان هناك رجلان يجلسان أمام مدخل عمارة، وينظران إليّ. وتذكرت اندهاش زوجة بواب العمارة، التي تحتل ناصية شارعي الجيش والمسعود، من رغبتي في تصوير مدخل العمارة. فاتجهت إلى الجهة المقابلة للحارة ولسعادتي، نجحت في التقاط صورة لأخرى تشبهها.

شارع إبراهيم الدسوقي

لحقت بي سهير، فحدثتها عن العمارة التي لم أستطع أن أُصورها، فقالت إنها التقطت صورًا لها، والتفتت إلى العمارة الأخرى لتلتقط بعض الصور، لكنها ترددت قليلًا، ثم أخذت بعض الصور. كنت قد حكيت لها عن قلقي من تصوير العمارة الأخرى.

واصلنا السير فرأينا عمارة تعود ربما لبدايات القرن الماضي، وثمة أجزاء واضحة للحجارة التي بنيت بها، مثل حجارة عمارة السوق. تغلّب جمال العمارة على أي تخوف من استهجان الناس لتصويرها. المبنى يمتد بالعرض، ويجمع أساليب زخرفية متجانسة. أكثر ما شد انتباهي هذا الجزء الذي على يمين الكادر، الذي يشبه البرج في القلاع، والذي لا أعرف اسمه.

شارع إبراهيم الدسوقي

وذكّرني بمدخل فناء عمارة مكتب درية شفيق الجانبي، في شارع عبد الخالق ثروت(المناخ سابقا).

عمارة مجلة بنت النيل

كنا نقترب من رقم بيت سهير، الذي لم يتبق منه سوى سور يحيط بالمكان. لم تحزن سهير، لأنها تعرفت على موقعه عندما رأت المدرسة التي مازالت تقع خلفه، والتي كانت تشاهدها وهي طفلة من نافذتها.

أمام هدد البيت، جلس شابان على بسطة سلم عمارة صغيرة حديثة نسبيًا. أحدهما كان ودودًا للغاية والآخر متحفظًا، لكنه لم يكن عدوانيًا. شعرنا كأننا نتحدث مع معارف لنا. لقد ربط بيت سهير بيننا، وضاعف من إحساسنا بالألفة في المكان.

واصلنا السير لأن سهير كانت تبحث عن بيت أقاربها، لكنني كنت قد بدأت أفقد القدرة على التركيز. وعلى بُعد بضعة أمتار، رأيت أمامي محل ميكانيكي وصاحبه يشير إليّ، كي أجلس وأستريح. لم تجد سهير البيت، فقد احتل مكانه عمارة حديثة لا تنتمي لعالم طفولتها، فشعرت بالإحباط.

أحزنني شعور سهير، وعاودني ترددي إزاء زيارة عمارة جدتي في شارع الجيش، وقررت العودة إلى المنزل. لكنني طلبت من سهير مشاركتي بصورة أحبتها عن المكان، وبتعليق مصاحب لها.

وفي اليوم التالي أرسلت لي الصورة والتعليق.

شارع الدسوقي. تصوير سهير الحفناوي

“وعندما لمست قدمي عتبة شارع ابراهيم الدسوقي، بعد سبعة وخمسون عامًا من الفراق، انتابني شعور بطعم السعادة والزهو والمحبة في فمي، وتركز هذا المذاق في حلقي لعدة أيام بعد الحدث. وحينها، عرفت مصدر تشكيل وعي الإنساني في الست سنوات الأولى من طفولتي السعيدة.“

أنا أيضًا كنت أريد الذهاب بعدئذ إلى عمارة جدتي في شارع الجيش، لكنني فضلت العودة إلى منزلي. في البيت تذكرت رغبتي وترددي في تصوير البناية التي أعجبتني هناك. لذا بدأت أحاول استرجاع شكلها بالرسم، فكان هذا التخطيط السريع.

سكتش العمارة

أسأل نفسي؛ هل اقتربت حقًا من منزل طفولتي؟ أم أنني آثرت الاختباء خلف قصص آخرين كي أبحث فيها عن أجزاء من قصتي، ورأيت في بيوتهم جزءً من بيوتي القديمة. الآن، يتردد في ذهني كلمات وأجزاء متناثرة من مقطع لقصيدة إميلي ديكنسون “ثمة وجع مطلق”(There is a pain—so utter): “يغطي الهاوية”، و”كي تستطيع الذاكرة أن تخطو من حولها وعبرها”.