مضى نحو عامين منذ بدأت سمر تجوب أروقة محاكم مدينة الناصرية جنوبي العراق على أمل النجاح في تصحيح وضعها المدني وتسجيلها للمرة الأولى في حياتها في السجلات الحكومية، حتى باتت تردد قصتها بإيجاز متقن: «لدي 34 سنة، وأنجبت 3 أطفال، زواجي لم يسجل لدى الدولة، وزوجي توفى. بالنسبة للدولة أنا لست موجودة، أطفالي كذلك لم تصدر لهم بيانات ولادة رسمية، أنجبتهم بمساعدة قابلة في المنزل، كان مستحيلاً أن أحصل لهم على أي رعاية صحية أو وقائية».

تتشارك سمر هذا الوضع المدني مع عدد واسع من النساء العراقيات غير المسجلات منذ ولدن في السجلات الرسمية للدولة، يختلف الناس على تسميتهن «بدون» أو «مجهولات النسب»، لكن يتفق الجميع على المحصلة؛ لا يلتحقن بالتعليم، لا يحصلن على حقوقهن في الميراث، لا يحصلن على أي أوراق ثبوتية أو جواز للسفر، لا تُثبّت عقود زواجهن، لا ينجبن في المستشفيات، لا يتمتع أطفالهن بالرعاية الصحية الأساسية ويحرمون من كل ما حرمت منه أمهاتهن، لا يتحصلن على قروض مصرفية، أو رعاية اجتماعية خاصة بالمطلقات والأرامل، ولا يتملكن عقار أو سيارة.

تقول سمر: «توفي زوجي متأثراً بفيروس كورونا مطلع عام 2021، فوجدت نفسي مضطرة للمضي في إجراءات تصحيح وضعي وحيدةً، عليَّ أن أثبت ولادتي، ومن ثم أبدأ مرحلة تصديق الزواج، ثم إثبات أطفالي لأتمكن على الأقل من تسجيلهم في المدارس. مستقبل أطفالي يرتبط بحصولهم على وثائق ثبوتية»، وتشير إلى أنها استطاعت بعد محاولات حثيثة إقناع المدرسة الابتدائية في بلدتها بقبول حضور ابنها الأكبر، البالغ 6 سنوات، بصفة مستمع في الصف الأول.

في قرية صغيرة تتألف من بضعة منازل متفرقة، واقعة جنوبي غرب مدينة الموصل، تعيش نجلة (أسم مستعار 24 سنة)، وتقدم نفسها على أنها غير موجودة في هذا العالم، قالت ذلك على نحو مسرحي مع انحناءة صغيرة وهي محاطة بقطيع من الخراف عادت به للتو مع طفليها الصغيرين من رحلة الرعي اليومية.

تضع العصا تحت إبطها الأيسر وتفرد أصابع يديها أمامها وتعد «خمسة، ستة، سبعة»، ثم تضحك مطولاً قبل أن تقول بأن ترتيبها هو السابع بين أشقائها الإثني عشر، وأنها مع سبعٍ من شقيقاتها لا يمتلكن وثائق رسمية ولم يدخلن المدارس.

تتقلص ملامح وجهها حين تروي قصتها، «تزوجت ابن عمي وأنا بعمر 15 سنة، لديَّ أربعة أطفال، غير مسجلين بالطبع، ولا أظنهم سيدخلون المدرسة حالهم حالي أنا وزوجي»، تسحب عصاها وتشير إلى قطيعها: «ماذا نفعل بالمدرسة، لدينا أرض وحلال، لن نصبح نحن وأبناؤنا موظفين».

تمتثل الخراف لإشارتها وتسير ببطئ وهي خلفها مع الصغيرين بينما صوتها يرتفع: «أمي وجدتي وعماتي وخالاتي لم يمتلكن هويات، ولا يعرفن ما هي المدرسة».

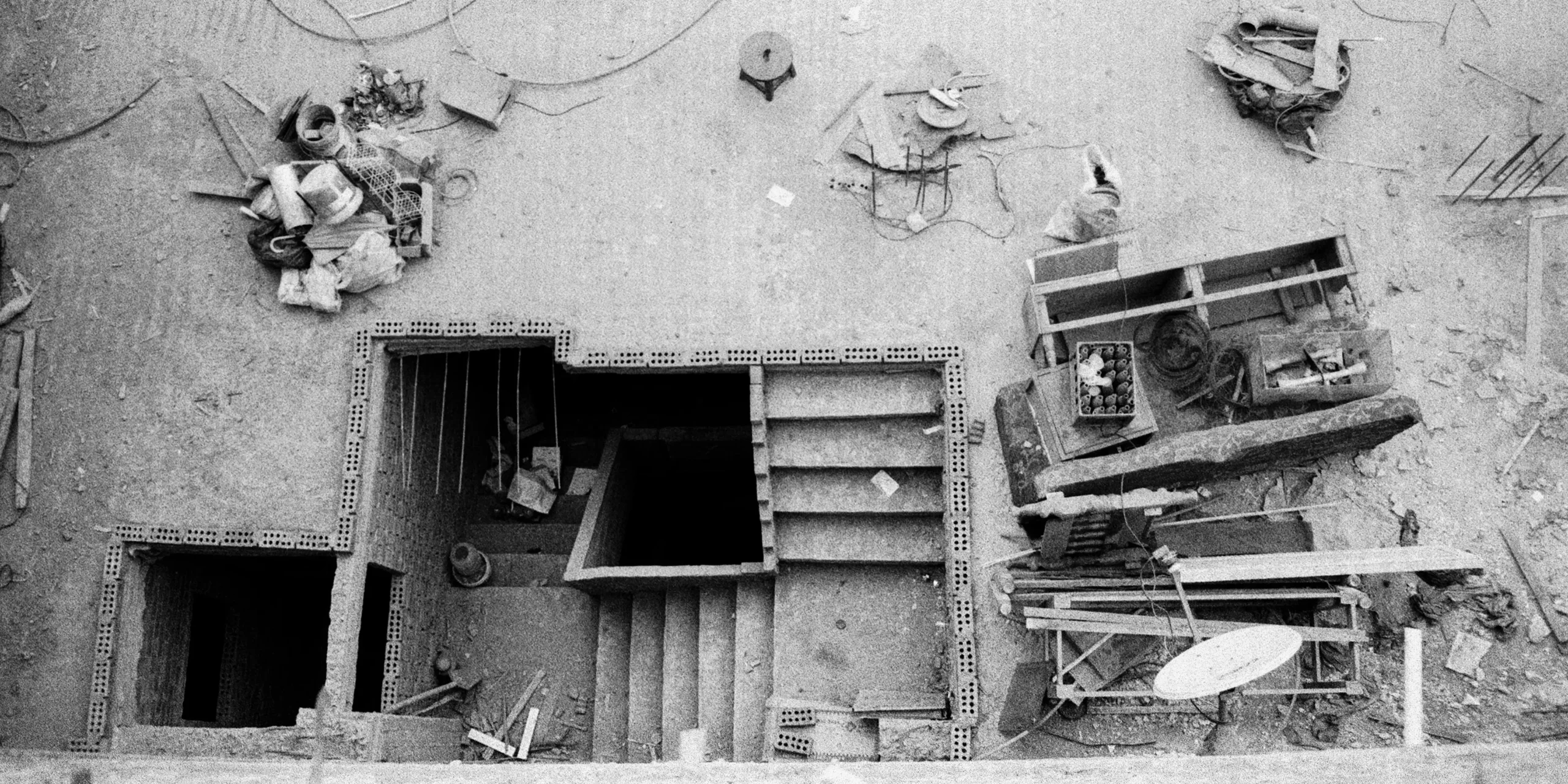

حرب وراء حرب

يصطدم مشوار تصحيح الوضع المدني لسمر ونجلة، وغيرهن من النساء، بالعديد من العقبات، بداية من تعقيد الوضع الحكومي والقضائي، وتنتهي بالعقبات القبلية المفروضة عليهن.

الباحث الاجتماعي وعد غازي، يؤكد أن عدم إدراج النساء في السجلات الرسمية لدوائر الأحوال المدنية لا يزال شائعاً ضمن التجمعات السكانية القبلية في القرى والمناطق النائية في عموم العراق. ويقول إن ذلك لا يقتصر على قومية أو طائفة بعينها: «تنتشر هذه الظاهرة لدى العشائر العربية والكردية والتركمانية والشبكية والأيزيدية على حد سواء، وتزداد في الانتشار خلال الفترات التي تضعف فيها سلطة الدولة».

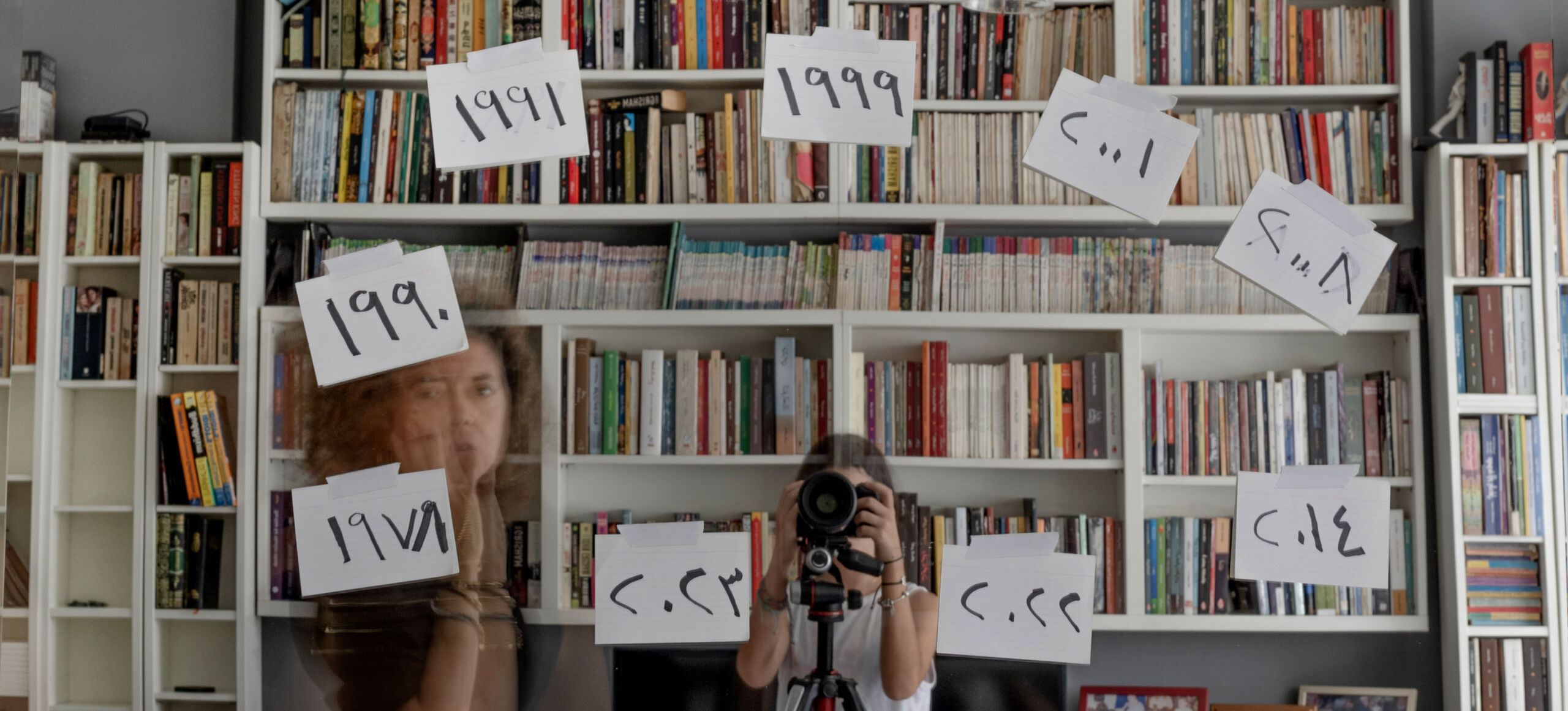

يلفت غازي إلى أن فترة ما قبل الدخول في حرب الثمان سنوات مع إيران (1980 – 1988)، كانت مؤسسات الدولة تصل جميع الأماكن في المدن والبوادي لتقديم خدماتها، واقتضى ذلك تسجيل البيانات الشخصية لمكتومي القيد وتوثيقها بالإلزام، كما أُجري إحصاءٌ سكاني سنة 1978 «فتقلّصت أعداد غير المسجلات في القيد المدني بنحو كبير»، إذ تم الإعلان وقتها بأن النساء يشكلن نحو 49% من عموم السكان.

ويضيف: «بعد نشوب الحرب، انشغلت الدولة بكل أجهزتها بالجبهات على مدى ثماني سنوات، والكثير جداً من المواليد الإناث في المناطق القبلية لم يتم توثيقهن، أي لم تمنح ما يعرف ببيان الولادة. وبالتالي لم تسجل في سجلات العائلات المدنية».

يتابع غازي بأن فترة السلام في العراق بين انتهاء الحرب مع إيران سنة 1988 لم تدم كثيراً قبل حرب الخليج الثانية سنة 1991، «لم يعمر السلام لأكثر من ثلاث سنوات، لذلك بقي الحال على ماكان عليه، واستمر طوال فترة الحصار الدولي لغاية إنهيار النظام العراقي السابق في 2003»، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة من التدهور انتهت بنشاط الجماعات المتطرفة، وآخرها تنظيم داعش، الذي بقي يسيطر على مدن وبلدات أساسية غربي البلاد حتى منتصف 2017.

لذا يرى غازي، أن «جيلاً كاملاً من النساء ولدن وعشن خلال تلك الفترة وهن غير مسجلات رسمياً، وبالتالي لا يملكن أية حقوق»، وأن الحكومات العراقية المتعاقبة التزمت الصمت إزاء حرمان الإناث من حقوقهن المدنية، «خوفاًَ من غضب العشائر التي تساند الساسة في الانتخابات التشريعية سواء مجلس النواب أو مجالس المحافظات».

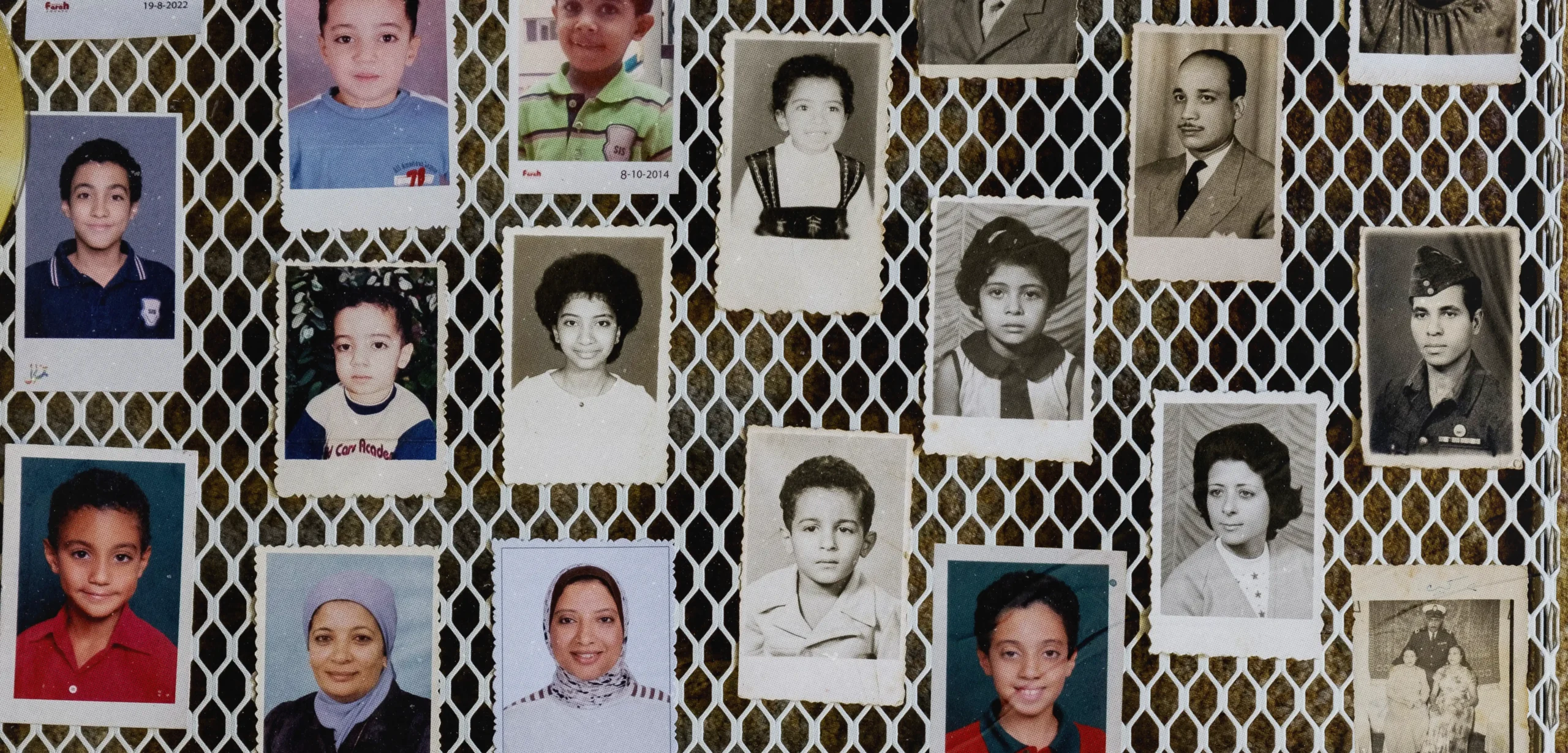

بنات صغيرات مع جدتهن. أهوار العمارة – 1967

شجرة نسب دون نساء

شيخ عشيرة واسعة النفوذ من قضاء الحضر، 80 كم جنوبي مدينة الموصل، طلب عدم ذكر إسمه، ينفي أن يكون عدم تثبيت بيانات الإناث في السجلات الرسمية نهجاً عشائرياً عاماً، لكن في ما يخصه، بوصفه رأساً لعشيرته، يقول ببساطة: «ليس لدينا وقت لمتابعة الإجراءات في الدوائر الحكومية».

يستدرك الشيخ «هذا لا يتعلق فقط بالبنات، الأولاد كذلك، فالشائع أن نتركهم بلا مستمسكات من دائرة الأحوال لغاية أن يكبروا»، لكنه يعود ليقر بأن الأولاد فقط يحصلون على المستمسكات الرسمية عند بلوغهم سن المدارس: «لأنهم يحتاجونها للدراسة، شراء أراضي أو آليات زراعية، أو أراض سكنية أو سيارات أو أي شيء آخر يحتاج إلى شيء يثبت شخصيتهم».

يفكر قليلاً ثم يتابع: «ماذا تفعل البنت بالبطاقة الشخصية؟ مكانها بيت زوجها، وإذا لم يقرر أن يصدر لها مستمسكات شخصية، فهو حر. عندما تبلغ الفتاة 12 أو 13 سنة، فتتزوج ابن عمها أو قريب آخر لها، وهي غير مؤثرة في النسب، سواء كانت لديها مستمسكات أو لا، لأن أسمها لا يظهر في شجرة نسب العشيرة وهي معفية من دفع الرسم الشهري لصندوق العشيرة».

يشير إلى نفسه كمثال: «زوجتي الكبرى لا تملك مستمسكات، ووالدها متوفى. ذهبت إلى أعمامها، لكنهم غير متفرغين للأمر، فاضطررت إلى تسجيل أبنائي منها بأسماء زوجتيّ الأخريين في دائرة الأحوال المدنية».

ترييف المدن

الباحث الحقوقي والموظف المتقاعد في ديوان محافظة بغداد يعرب صباح، ينفي أن يكون أمر عدم التوثيق للنساء في السجلات الرسمية مقتصراً على القرى والأرياف، ويقول إن شرائح واسعة من المجتمع العراقي الذي يزيد عدد سكانه عن 43 مليون نسمة تمارس هذا الأمر.

يشرح صباح أن العِقد الأخير من القرن المنصرم، شهد بداية نزوح كبير من القرى والأرياف إلى داخل المدن العراقية، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة جرّاء الحصار الدولي الذي فرض على العراق بعد غزو الكويت سنة 1990، وأيضاً بسبب الجفاف والتصحر اللذين ضربا البلاد وأثرا بنحو كبير على الزراعة.

ويرى يعرب صباح، أن معظم النازحين من الريف والذين أنشأوا أحياء عشوائية بأطراف المدن لم ينصهروا فيها، وحافظوا على الطقوس الاجتماعية التي كانوا يمارسونها، ومن ضمنها حرمان النساء من حقوقهن وخصوصاً حقهن في الحصول على أوراق ثبوتية.

ويلفت إلى أن سيطرة تنظيم داعش على أربع محافظات في وسط وغربي العراق في حزيران/يونيو 2014 أدى إلى نزوح مئات الآلاف صوب أقليم كردستان وبغداد ومدن الجنوب: «كثير منهم كانوا قرويين استقر قسم منهم في تلك المدن ولم يعودوا إلى مناطقهم التي نزحوا منها بعد انتهاء حقبة داعش».

ويشير إلى أن فترة سيطرة داعش تلك التي امتدت لنحو ثلاث سنوات، أنتجت مشكلة أضيفت لمشكلة الحرمان من التسجيل في السجلات الحكومية، يسميها «أزمة أبناء الدواعش»، ويعني بذلك أبناء عناصر تنظيم داعش وغالبيتهم كانوا مقاتلين عرب أو من جنسيات أخرى، «تركوا خلفهم أبناء احتجزوا في مخيمات، وهم بلا وثائق ثبوتية، وسيكبرون على هذا الوضع، لأن الجهات العراقية الرسمية لا تعترف بهم وهم بالمئات».

وبحسب تقرير لمجلس اللاجئين النرويجي، صدر في نيسان/أبريل 2019، فإن أكثر من 45 ألف طفل نازح داخل المخيمات يعيشون دون أوراق ثبوتية، كما أن أسرة واحدة من بين كل 5 أسر تعيش خارج المخيمات لديهم أطفال يعانون من مشكلات التوثيق في السجلات الحكومية.

دوافع واضحة

رئيس منظمة كردستان لمراقبة حقوق الإنسان، هوشيار مالو، يرى أن بعض القبائل تعامل النساء بنحو «غير إنساني»، وأن هنالك فكرة سائدة لديهم مفادها أن «النساء لايحتجن الى وثائق رسمية لأنهن لا يشترين ولا يبعن».

ويضيف أن حرمانهنّ من الأوراق الثبوتية أمر يحدث منذ القدم، وإن هنالك مشكلة شائعة في أقليم كردستان وغيره من مناطق العراق، هي أن الكثير من الآباء ولدى مراجعتهم للدوائر الرسمية من أجل استخراج وثائق لأبنائهم تواجههم تعقيدات كثيرة، بسبب عدم امتلاك زوجاتهم وثائق ثبوتية.

ولا يمضي الكثير منهم في الإجراءات الرسمية لتصحيح ذلك بسبب «تعقيدها وتكاليفها الباهظة»، فيظل الأبناء ولاسيما الإناث بدون وثائق ثبوتية تؤهلهم لدخول المدارس أو امتلاك عقارات أو سيارات أو غير ذلك.

لقمان عزيز عبد الله، 52 سنة، ويعمل مُعلم في مدينة زاخو شمال محافظة دهوك، يقول إن والدته المتوفاة منذ العام 2007 حرمت من ميراثها من أبيها بسبب تقاليد عشائرية يعتقد بأنها لم تعد متوافقة مع العصر الحالي. يذكر أنها عاشت فقيرة ومعدمة ومع ذلك امتنعت عن المطالبة بحصتها من أراض وبساتين كانت عائدة لوالدها المتوفي منذ عقود في منطق «برواري بالة» على الحدود العراقية التركية شمالي شرق محافظة دهوك.

يلخص لقمان ما جرى: «كانت تعرف بأن لديها حقوقاً، على الأقل من ريع المحاصيل من بساتين التفاح، لكنها لم تطالب به خوفاً من أن تحلق العار بوالدها وهو في قبره كما كانت تقول».

بعد وفاتها، تواصل لقمان مع أخواله مطالباً بحقوق والدته، فرفضوا بشدة، ليضطر إلى اللجوء للقضاء لكنه اصطدم بواقع كان يجهله: «لم أعرف أن عدم امتلاك والدتي للمستمسكات الشخصية سيعقد الأمر، كما أنني لم أجد ملف الأملاك العقارية لأسرة جدي لأمي في دائرة التسجيل العقاري، وأخبرني موظف هناك أن الصفحة في السجل العام مفقودة».

عندما أوكل لقمان محامٍياً لإقامة دعوى في محكمة البداءة بمحافظة دهوك سنة 2010، فوجئ بالمحامي بعد أيام من تنظيم الوكالة الخاصة يعتذر عن الاستمرار في تمثيله، بسبب تهديدات تلقاها من جهات نافذة لها علاقة بالخال الذي يشغل منصباً حكومياً رفيعا في الإقليم.

محاولته الأخيرة كانت قبل خمس سنوات، عندما تواصل مع أبناء خالتيه المتوفيتين، كي ينضموا إليه في مطالبة جماعية، سواء بدعوى قضائية أو بمفاوضات ودية للتسوية، أعتذروا جميعهم خوفاً من «تعرضهم للأذى»، وفقاً لتعبيره.

المحامي نوار حكمت التحافي، المختص في محاكم استئناف جانب الرصافة في العاصمة بغداد، يستطرد في شرح المشكلة: «عدم امتلاك المرأة للوثائق الثبوتية يحرمها من دخول المدرسة، كما أنها تزوج بعقد ينظمه رجل دين ولا يوثق في محكمة الأحوال الشخصية، اسمها لن يظهر في القسام الشرعي الذي يصدر عند تقسيم التركة، أي ليس لها حق في الميراث وإذا طلقت أو أصبحت أرملة لا يحق لها الحصول على راتب من الرعاية الاجتماعية، وعندما تموت لن تصدر لها شهادة وفاة، كأنها لم تكن موجودة في الأصل».

وقال تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش صدر في آذار/مارس 2024، إن المحاكم العراقية في جميع أنحاء البلاد صدّقت، بين كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/أكتوبر 2023، على 37,727 عقد زواج تمّ خارج إطار المحاكم، مقارنة بـ 211,157 عقد زواج مدني. وفي 22٪ من تلك الحالات، كان الزواج من فتيات قاصرات دون سن الـ14. وأرجع التقرير دوافع ذلك إلى التحايل على شروط الزواج الواردة في قانون الأحوال الشخصية، خاصة القيود المفروضة على زواج الأطفال، والزواج القسري، وتعدد الزوجات، بالإضافة إلى التهرب من حقوق المطلقات.

وأفاد تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بأن الزواج غير المسجل يشكل تهديداً كبيراً لحقوق النساء في العراق، إذ ترتبط العديد من الخدمات العامة وخطط الحماية الاجتماعية بالحالة الاجتماعية للفرد. وذكر التقرير أن النساء والفتيات يُطلب منهن تقديم إثبات الزواج عند الولادة في المستشفيات، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية المتعلقة بالحق في الصحة. ونتيجة لذلك، تضطر بعض النساء إلى الولادة في المنازل، مما يزيد من مخاطر حدوث مضاعفات تهدد صحة وحياة الأمهات وأطفالهن.

المصدر: منصة العراق الإعلامية

معاملات تصحيح شاقة

يقول المحامي حكمت التحافي إنه يتولى في في العام الواحد دعوتين أو ثلاثة كمعدل عام لإثبات النسب، وان أغلب موكلاته من اللواتي يعشن اوضاعاً مالية صعبة ويحاولن تصحيح أوضاعهن المدنية من أجل الشروع في إقامة دعاوى استرداد حقوق او ازالة الشيوع.

يذكر على سبيل المثال أنه أنجز في منتصف سنة 2023، مجموعة دعاوى توكل فيها عن سيدة من منطقة الدورة جنوبي بغداد، كانت بلا أوراق رسمية، وحدث خلاف بينها وبين أشقائها بسبب امتناعهم عن منحها حصصها من ممتلكات منقولة وغير منقولة مورثة من والدها المتوفي.

يضيف «استغرقت الدعاوى المتعلقة بإثبات النسبة والتسجيل واستصدار المستمسكات نحو سنتين، لأنه توجب علي التواصل مع عم لها واقناعه من أجل الحصول على جنسيته العراقية لكي تصدر هي في ضوئها جنسيتها، فضلاً عن شهادته التي كانت مهمة».

بعد إكمال تلك الإجراءات التي يصفها بالطويلة والمرهقة، أقام دعوى أخرى لإزالة شيوع عقارين سكنيين كان أشقاؤها يستغلانها بالإيجار، مع مطالبتهم بحصتها من بدلات الإيجار السابقة، مع مطالبة بحصتها من قيم مركبات وأثاث منزلي.

ويذكر قضية أخرى سنة 2021 توكل فيها عن شخص ادعى بأن امرأة تنتحل صفة شقيقته وتحاول ابتزازه، وذكر أنه تقدم بالفعل بشكوى لدى مركز الشرطة وأحيل الأمر إلى قاضي تحقيق، لكنه اكتشف في نهاية الأمر أنها بالفعل شقيقته وتطالب بميراث والدتها، لكن ليس لديها ما يثبت شخصيتها، لكنها استعانت بشهود من قريتها أثبتوا صلتها بشقيقها ومشروعية مطلبها، لذا لم يتعامل معها القاضي باعتبارها متهمة.

يصف القاضي المتقاعد والباحث في الشؤون القانونية والقضائية سالم روضان ما يسميه بـ «معاملات تصحيح الوضع» بأنها «إجراءات طويلة ومعقدة»، ويذكر بأن إنجازها قد يستغرق سنوات عديدة، ويشير إلى أن القانون العراقي يتعامل مع الشخص الذي لا يحمل وثائق ثبوتية على أنه «مجهول نسب»، ويعرفه القانون بأنه: «كل شخص لم يلحق بأبيه وأمه أو بأحدهما. أو من لا يعرف أبويه أو أحدهما»، وتنسحب عليه عدة أوصاف، من بينها كونه «غير عراقي»، ويفتقد أهلية التقاضي أو ممارسة أياً من حقوقه الأخرى حتى تصحيح وضعه.

وأكد روضان على أن عملية إصدار الوثائق لا تتم بسهولة، ويزداد الأمر صعوبة إن لم يكن عقد زواج الأبوين غير موثق لدى محكمة مختصة، أو أن يكون الأب مفقوداً.

لا توجد إحصائية رسمية بأعداد النساء اللواتي لا يمتلكن أوراقاً ثبوتية شخصية، وهذا ما يجعل المشكلة «غير منظورة» ولا تحظى باهتمام إعلامي أو حقوقي كبير، وفقاً لرأي المشاور القانوني خزعل كاظم.

ويتوقع كاظم أن يتفاقم الأمر خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما بعد قراءة مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 للمرة الثانية في مجلس النواب العراقي، خلال شهر أيلول/ سبتمبر 2024، على الرغم من الانتقادات التي وجهت إليه، والمخاوف من أن يؤدي إلى حرمان الإناث من حقوقهن في الميراث وحضانة الأطفال والنفقة وغيرها.

ويعود للقول «كان على مجلس النواب، أن يعمل على تشريع قانون يلزم العائلة بتسجيل جميع أفرادها في السجلات المدنية، إذ أن سكوته عن ذلك لا يؤدي فقط إلى حرمان الفتيات من حقوقهن، بل أيضاً إلى تزويجهن باعمار صغيرة، بحسب القانون الجديد».

الباحثة الاجتماعية والناشطة المدنية رنا الجنابي، تقول إن ثمّة نساء يعشن في العراق حالياً وكأنهن «في القرون الوسطى، أكل ونوم وعمل فقط، بلا أي حقوق تذكر»، وإن قانون الأحوال الشخصية الذي تصر الأحزاب الدينية في مجلس النواب على إصداره سيزيد من الوضع سوءً، وملايين من النساء سيحرمن من حقوقهن، الآن وفقاً للقانون والدين، بعد أن كان يتم فقط وفقاً للعرف القبلي».

وعلى الرغم من ذلك، تعتقد رنا أن التعداد السكاني العام المقرر إجرائه في عموم العراق يومي 20 و 21 من تشرين الثاني/نوفمبر 2024، قد يكون فرصة جدية لتسجيل المواليد الإناث في الأقضية والنواحي والقرى والمناطق النائية. وتشترط لحدوث ذلك، تشكيل لجان من وزارة الداخلية والأحوال المدنية ومختاري المناطق والقرى لتسجيل النساء، وأن يعمد مجلس النواب العراقي على إصدار تشريع يلزم بتسجيل عقود الزواج في المحاكم حصراً وتجريم العقود التي ينظمها رجال الدين، وأن ينحصر عمل القابلات في نطاق ضيق جداً.

لكن سقف تفاؤل رنا يعود للانخفاض بقولها: «لكن القوى السياسية تستميل العشائر التي تدعمها وتساندها بالرجال في الانتخابات، وهنا الخصم هو نفسه الحكم». ودعت إلى استمرار الضغط الشعبي من أجل حظر “انتهاك حقوق النساء بموجب نصوص قانونية تسنها أحزاب دينية تتوخى مكاسب سياسية جراء ذلك».