وقف الرحالة الأسترالي آلان فلييرز على مرسى ميناء المعلا اليمني المطلّ على خليج عدن، يراقب أسطول المراكب الشراعية العربية. العام هو 1938، وقد اندثرت المراكب الشراعية من البحار التي يعرفها آلان، وحلّت سفن الديزل مكانها. عزم فلييرز على دراسة المراكب الشراعية الأخيرة في العالم، وهي عأسطول صيني وآخر عربي؛ وبينما كانت المراكب الشراعية الصينية منهمكة في تفادي القنابل اليابانية، مارس الأسطول العربي نشاطه التجاري المعهود. أتاه فلييرز ليشهد رحلات محارب الرياح الأخير.

كتب فلييرز بافتتان عن المراكب الخشبية العربية. حتى تلك اللحظة، كانت أشرعتها هي محرّكها الأساسي في مواجهة الريح، تهادنه تارة وتعانده تارة أخرى، محتمية بإرث عظيم؛ فقد ورثت تصميمها من جداتها الفينيقية، آلاف الأعوام وهي تثبت جدارتها وفاعليتها في الإبحار. وقف نحيلًا وقد لفحته الشمس، يتأمّل هياكلها المتينة، دون أن يدرك حينها، أنها هي الأخرى على وشك الاندثار، وتلتقط أنفاسها الأخيرة بين أمواج عالم ما قبل النفط.

البحر يعرف

قد يشكّك البعض في مرويات الرحالة الأسترالي، لكونها واحدة من المرويات الاستشراقية، وهو شكّ انتاب أيضًا النوخذة/القبطان الكويتي علي بن ناصر النجدي، مالك المركب المسمّى “فتح الخير” من نوع البوم، وهي مراكب شراعية عملاقة استعملت للإبحار في المياه العميقة. وافق النوخذة النجدي على طلب آلان بمرافقته في رحلة على متن “فتح الخير”، لكي يدرس مهارات البحّارة العرب، ومراكبهم من أنواع البوم والسمابك والبغلة، وأيضًا أحوال بحارهم أو ما تمكنهم منها أشرعة مراكبهم.

لم يكن النجدي مأخوذًا برغبة آلان في الكتابة عن البحر والبحارة، وقد أخبره عبر مترجم استعان به، “الكتب التي ألفها الأوروبيون عن العرب أكثر مما ينبغي.. ومن المؤكّد أن البحارة لا يرغبون في قراءة شيء عن أنفسهم؛ فهم يتمنّون لو عملوا بالبر، وإن كان لابدّ؛ فأفضل الكتب هي تلك التي تضم معلومات عن المسافات والشواطئ والموانئ المرغوب فيها”، وذلك كما دونه آلان في كتابه أبناء السندباد.

لكن عدم اقتناع النجدي بالكتابة عن البحر لم يمنعه من الترحيب بالرحالة الأسترالي ضيفًا وبحارة مخضرم، فالبحر يتطلب كل علم، حيث تذيب قسوة أمواجه الاعتبارات والأنساب، وهو ما عبر عنه الشاعر الكويتي محمد الفايز قائلًا:

والرجال في البحر تعرف ما معادنها هضاب أم جبال

شدوا الحبال

وتعادلوا؛ فالبحر يعرف ما الحرام من الحلال

للنجاة وللحياة

في ذلك الزمن، لم تكن دراسة أحوال البيئة اختيار، بل أحد متطلبات النجاة. الرياح هي من حدّدت مواعيد التجارة، فحين تهب الشمالية الشرقية منها يفردون لها أشرعتهم ويبحرون، ومع قدوم موسم الرياح الجنوبية الغربية، يلوذون بالشاطئ، وقد لا يملكون رفاهية المكوث؛ فيخرجون مرغمين، ومعتمدين على هياكل مراكبهم الرشيقة. بينما مواقيت صيد اللؤلؤ تحكّمت بها درجات الحرارة، وعلى عكس التجار، انتظر الغاصة اشتدادها؛ لأنّ ذلك الجحيم البري هو من كفل لهم بقاء قاع الخليج دافئًا، وبالتالي صالحًا للغوص الحر لساعات. في مطلع القرن العشرين، قُدِّر عدد مراكب الغوص الكويتية (السمابك) بحوالي 800 مركب، وعمل فيها ما يقارب الـ 13 ألف رجل، وهو ما مثّل نسبة كبيرة من السكان آنذاك، وما استخرجته من اللؤلؤ كان عصب مجدول في الوجدان إلى جوار التجارة والصيد، إذ شكّلت هذه الممارسات معًا جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وهي حياة موسمية من الرفاهية والشقاء، من المدّ والجزر.

النفط مرساهم الواعد، لكن هل يكون الأخير؟

أبحر فلييرز مع “فتح الخير” إلى شواطئ شرق أفريقيا، ثم عاد بها إلى الكويت حيث مكث حتى بداية الحرب العالمية الثانية، وحينها قرر العودة إلى وطنه. غادر الكويت بينما حديث الحرب البعيدة الذي لطالما ملأ مقاهيها راح يخفت، وخلت الجلسات من روادها الذين انشغلوا بالاستعداد لجولة أخرى مع البحر ومع المعاناة الشخصية. لم يكن البحر قضية بعيدة يتبنّاها البحارة. كانوا هم أبناؤه الحالمون بميناء تحميهم من مزاجه الهادر. ثم انبثق النفط لهم من باطنه؛ مرسى جديد بتحدياتٍ كبيرة.

مع اكتشاف النفط في البحرين سنة 1931، نحّت الشركة البريطانية الفارسية خلافاتها مع الشركات الأميركية، ووقّعت اتفاقيات مع دول شبه الجزيرة العربية، نصّت على تمكين الشركات من التصرف التام في جميع الأمور المتعلقة بالنفط

أتى العقد الثالث من القرن العشرين، مصطحبًا معه الكثير من نقاط التحوّل في مصير الحياة البحرية في الخليج العربي. حينها كانت تجربة اليابان قد اكتملت في استزراع اللؤلؤ. تخطى اللؤلؤ المزروع دور المنافس التجاري، وأزاح اللؤلؤ الطبيعي النادر والمكلف من قيمته السوقية. تزامن ذلك مع تأكيد كبير الجيولوجيين في شركة النفط البريطانية الفارسية، على أنّه لا يوجد بترول في شبه الجزيرة العربية، وأوصى بتوقف عمليات البحث عنه. لكن ذلك التكهّن الخاطئ لم يمنع الجيولوجيين الآخرين من الاستمرار، بل إنّ الشركة البريطانية استماتت في المفاوضات على ضمان حقوق انتفاعها من النفط الذي لم يكن قد اكتشف بعد.

وفي عام 1931 اكتشف النفط بكميات تجارية في البحرين، واضطرّت الشركة البريطانية الفارسية إلى تنحية خلافاتها مع الشركات الأميركية، فتوصّلت إلى صيغة تعاون، ثم وقعت اتفاقيات مع دول شبه الجزيرة العربية، نصّت على تمكين الشركات من التصرف التام في جميع الأمور المتعلقة بالنفط؛ الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتسويق. كانت الاتفاقيات وثائق اقتصادية شملت تفاصيل إتاوات ثابتة، دفعتها شركات النفط للحكومات المالكة له. لكن ما بين سطورها، كانت تتشكل وثيقة مجازية غائمة المعالم، وثيقة لهجر حياة البحر القديمة، والبدء بعلاقة جديدة معه، أكثر ندية وتوغّلًا.

حافظ فلييرز على صداقته مع النوخذة النجدي عبر الأعوام، ثم زار الكويت مرة ثانية عام 1967، أتاها هذه المرة على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية. استقبله النجدي ووصفه فلييرز بأنه أصبح رجلًا غنيًّا من رجال الأعمال. وكتب آلان عن تلك الرحلة: “حرّك ريح الليل كوفيّته (يقصد النجدي) فقلت له: الله كريم؛ فإن رياحه لا تُكلّف شيئًا، أجابني: الله كريم، وبعد لحظة أضاف كأنما يحدث نفسه: ولكم أتمنّى أحيانًا لو استعمل رياحه مرة أخرى، فقد كانت حياة طيبة لن يعرفها أبنائي، فنحن لا نستطيع أن نعيدها ثانية“. زار معه الشاطئ ورأى البوم مهجورة على رماله، بعد توقّفها عن العمل في البحر منذ أعوام.

أنظمة غذائية جديدة

لم تنقطع علاقة أبناء الخليج العربي بالإبحار يومًا، وإن توقّف عن كونه معاناة شخصية. تنوّعت اليوم أسباب الإبحار وأنواع المركبات المستعملة فيه، وبلغ عدد القوارب الشخصية واليخوت المسجّلة به ما يزيد عن 48 ألف. بينما تختلف أعداد سفن الصيد التجاري التي تقطعه سنويًا، وذلك باختلاف البلدان المحيطة به ومواسم الصيد، بمعدل ألف مركبة تقريبًا لكلّ بلد خلال الموسم الواحد. كما أنه يعدّ من أكثر مناطق الشحن ازدحامًا في العالم إذ تبحر فيه سنويًا ما يعادل 25 ألف ناقلة نفط.

في روايتها ”السندباد الأعمى“، كتبت بثينة العيسى عن طفلة تدعى مناير، تهوى جمع القواقع، وتستعملها كسمّاعة هاتف للتحدّث مع البحر، وكتبت على لسان البحر قائلة: “السندباد البحري يمخر الآن عباب المحيط الهندي ويغني بلادكم حلوة، حلوة، بس الوطن ما له مثيل، ألو مناير.. ما طعم الأسمنت؟“. وفقًا لبحث منشور عام 2014؛ يُطعَم الخليج العربي سنويًا ما يعادل ال2 مليون برميل نفط، مخلوط بمياه غسل الناقلات ومياه الصابورة، مما يجعل الانسكابات النفطية روتين لا يمكن تجنبه. أما مركز الكويت العلمي فنشر بحثًا عن تكيف أسماك الخليج مع معطيات بيئته الجديدة، وأوضح أن أنواع متعدّدة من الميكرو بلاستيك صار جزءًا من نظامها الغذائي وبالتالي جزءًا من نظام الإنسان الغذائي، وتقدّر جرعته بـ 300 غرام أسبوعيًا.

سمبوك قديمًا.. sunbook حديثًا

ماذا لو عاد النجدي اليوم إلى شوارعه الأليفة؟ لو قاد فلييرز في رحلة أخيرة تتيح له التعرّف على الإبحار في زمننا المعاصر؟ كلاهما سيكون غريب اليوم. أتخيّل سعادتهما بمعرفة أنّ الإبحار ممارسة يومية في الكويت، فهي الأعلى في عدد القوارب المسجلة في الخليج العربي بنسبة 48 % قابلة للزيادة. ربما ينتابهما القليل من الانبهار بمعدات الملاحة الحديثة التي ستتولى عن النوخذة حساب المسافات وسرعة الرياح وعمق المياه، والأهم الموانئ القريبة الصالحة للرسو. ألم يكن ذلك هو تصور النجدي عن كتبه المفضلة؟ هل ستربكه قدرة هذه التقنيات على تتبع سير القوارب وتحديد موقعها بدقة، أم ستشعره بالمزيد من الأمان؟

ربما سيسير النجدي بين القوارب مستكشفًا الأسماء التي يدلّل بها الملاك قواربهم، متسائلًا: هل ما زال اسم “فتح الخير” رائجًا؟ سيقرأ مسميات مثل: “ابن العرب” و”بركان” و”سبع البحر”، بينما ينبّهه فلييرز للتحوير البسيط الذي قام به أحدهم على كلمة سمبوك، فأطلق على قاربه اسم سانبوك، هل سيعتبرها النجدي تحية هادئة لماضيهم الثري أم فقر في خيال الحاضر؟

سيتفحّص كلاهما الهياكل المعاصرة؛ مقاعد من الجلد الإيطالي المبطن، فتحات تشير إلى شبكة تصريف المياه التي تحيط بجسد القارب، مطابخ صغيرة ومراحيض صغيرة وغرف نوم صغيرة، أناقة خارجية صامتة لا تشي بمادتها الخام المصنوعة منها. سيحتاجان إلى خبير ليعرفهما عليها، طبقات من الألياف الزجاجية مغطاة بالإسفنج، تتخللها شتى أنواع المعادن، والكثير من العناصر الأخرى غير القابلة للتحلل، لكن ما زالت القوارب المدعومة بجذوع الأشجار العملاقة هي الأمهر والأغلى. أيضًا ما زال تفاوت أحجام القوارب لافتًا للنظر، مانحًا للجميع فرصة الإبحار؛ طراريد صغيرة تتّسع لأربعة أفراد مرورًا بمنازل بحرية عائمة، وحتى فيلات مبحرة بمكيفات تبريد وميكروويف والعديد من الأجهزة الكهربائية الأخرى.

سيسير النجدي ربّما بين القوارب على شاطئ الكويت مستكشفًا الأسماء التي يدلّل بها الملاك قواربهم، متسائلًا: هل ما زال اسم “فتح الخير” رائجًا؟ سيقرأ مسميات مثل: “ابن العرب” و”بركان” و”سبع البحر”

لا بدّ أنّ الحيرة ستعلو وجهيهما وهما يتساءلان عن سبب وجود قوارب على شكل سيارات تقطع الأمواج؛ لامبورغيني وفيراري وبورش، ثمّ لماذا يصنع بها النوخذة عواصف مصغرة، أمواج وضجة تغرق سطحها وركابها بالمياه اختياريًا؛ فهذه أحوال رأيا شراستها قديمًا مجبرين؛ فلن تناسب مفهومهما لا عن الإبحار ولا المرح.

يتبادر السؤال نفسه إلى ذهنيهما في ذات اللحظة: لماذا توجد ساحات ممتلئة بالقوارب ومسيّجة في أماكن متفرقة من الساحل؟ ربما يحاولان إصلاح التالف منها، ولكنهما سيدركان حينها مدى تعقيد تركيبها عن أسلافها الخشبية؛ فهي تحوي دوائر كهربائية ومحركات وبطاريات، أجزاء تلامس المياه أطول من غيرها وتعلوها الطحالب، مخازن معالجة لحفظ درجات الحرارة، طلاء وحبال وبوليستر، وإطارات تستعمل لقطرها، وقد فرغ بعضها من الهواء. ربما يتملّكهما الحماس لإخراج واحد والإبحار به على أي حال، وعندما يفشلان من فرط تكدّسها، سيدركان أن النية للإبحار بها أو عدمها قد لا تحدث فارقًا.

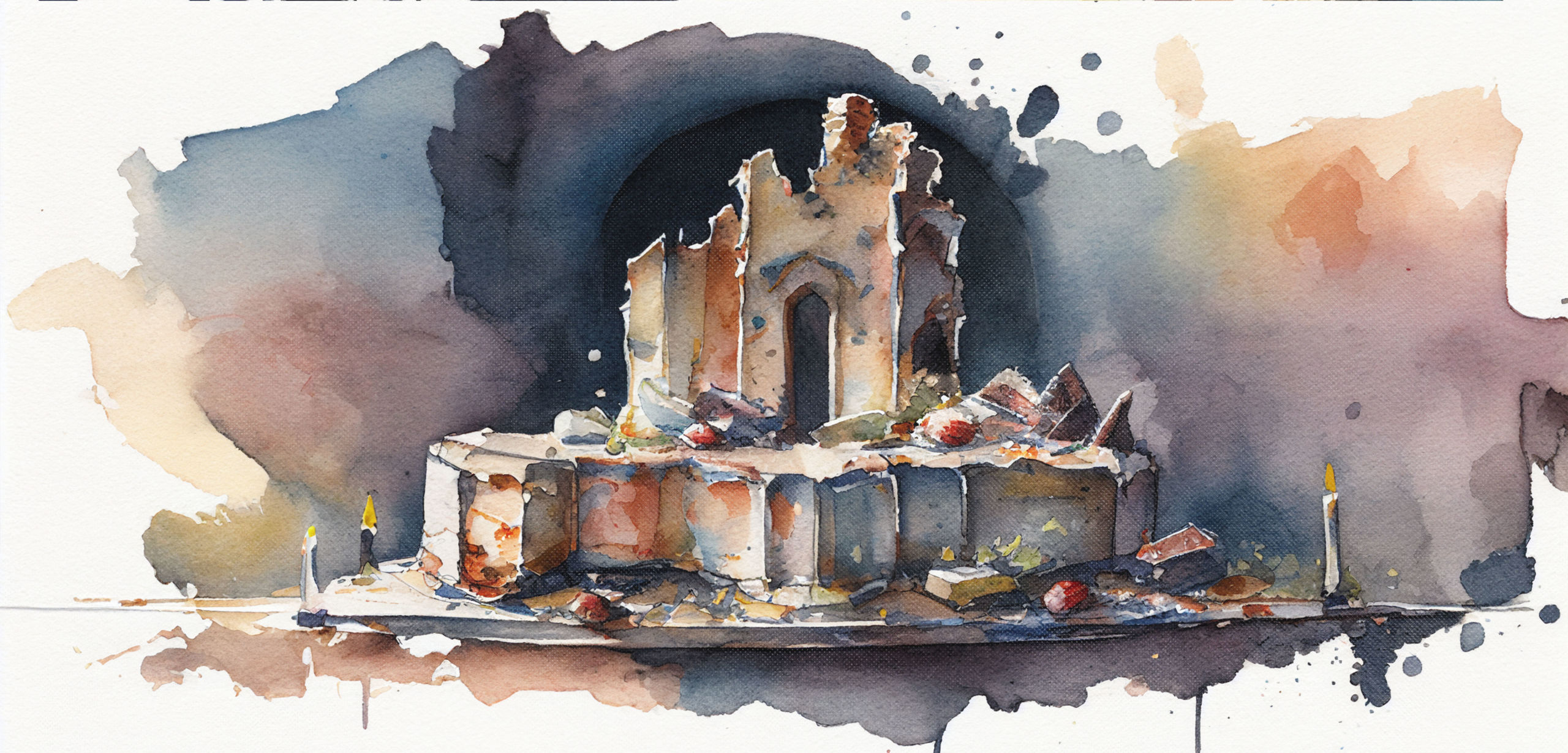

أتخيل الدهشة وهما يشاهدان القوارب مركونة أمام المنازل لا في مراسيها البحرية، تُزاحم السيارات في مواقفها البرية، حين يريانها متروكة إلى جوار لافتات تمنع ركن القوارب على البر، فلن يعرفا أيّهما أتى إلى هذه البقعة أولُا؛ القارب أم اللافتة. سيتذكر فلييرز الرثاء الذي كتبه في مراكب البوم القديمة حين فقدت اتصالها بالحياة اليومية، وحين انتفت عنها الجدوى: “إنّي سعيد بمعرفة هذه المراكب ومعرفة العالم الذي خدمته وكانت مناسبة له. وأعتقد أن العالم لم يصبح أكثر فقرا فحسب باختفائها، بل لقد فقد شيئا أكبر بكثير عندما هجرها.”

فما الذي فقد؟

جنحت المدن المحيطة بالخليج العربي إلى المدّ الحضري سريعًا، ويتكدّس معظم سكانها اليوم على الشريط الساحلي، وبالرغم من القفزات المتتالية التي شهدتها، ما زالت هناك تصوّرات عن أنّها ليست بالسرعة الكافية، وأنّها غير مواكبة لما تملكه من ثروات. لكن هناك اعتراف بأن خطط التنمية الحالية تشكل ضغطًا على بنيتها التحتية، وأن أهم منتجاتها هي النفايات، فبحسب مركز إحصاءات دول مجلس التعاون، بلغت كمية النفايات عام 2022 حوالي 200 مليون طن. من بينها النفايات البحرية التي تعرّفها أحدث الأبحاث العلمية بأنّها كلّ ما يستخدمه الإنسان ثمّ يتركه أو يُلقي به في البحر أو على الساحل سواء كان هذا الفعل عن عمد أو عن طريق الخطأ أو ببساطة السهو والترك. وتعدّ سلّة النفايات هذه طيف ممتد، يشمل المركبات المهجورة وأنواع البلاستيك مختلفة الأحجام والأشكال، وينتهي بالجزيئي الدقيق الذي توغّل إلى السلسلة الغذائية.

ندّ للخلل

ما يجب معرفته عن الحياة البحرية في الخليج العربي، هو أنها مملكة بيئية متنوعة، ومنذ نشأة البحر الجيولوجية، تقاوم مخلوقاته طبيعته القاسية؛ مياه ضحلة وملوحة مرتفعة ودرجات حرارة شديدة الحدية، مما جعل منها مخلوقات تعيش دومًا على حافّة قدرتها على التحمل. لكن ذلك لم ينف عنها الإبداع، فهذا الممر المائي الضيق نسبيًا، يضمّ من الوفرة في النباتات البحرية، ما يزيد على الألف نوع، ما يجعل منه رئة منقية، وذلك بما تنتجه من الأكسجين وبما توفره من موطن لغيرها من الكائنات البحرية، وكل ذلك كعرض جانبي لمحاولاتها للبقاء.

خلال حروب الخليج العربي، تعرّضت مياهه لملايين البراميل من الانسكابات النفطية التي أضافت أنواعًا من السموم إلى نظامه الغذائي، لكنّ المخلوقات البحرية قاومتها مقاومة شرسة

المذهل بحق، كان ما توصلت إليه بعض الأبحاث بشأن قدرة هذه البيئة على التعافي. خلال الحروب التي شهدها الخليج العربي، تعرضت مياهه لملايين البراميل من الانسكابات النفطية، حولت سطحه حينها إلى سجن يحجب نور الشمس، كما أضافت قهرًا أنواعًا من السموم إلى نظامه الغذائي. لكن المخلوقات البحرية قاومت مقاومة شرسة. تدبر بعضها أمره خلال مدة قصيرة، بينما الآخر ما زال يستكشف طرقًا حتى اليوم. في الخلاصة، تثبت هذه البيئة يوميًا أنها ندّ للخلل، وأنها منحازة للحياة، وسبيلها إليها المقاومة.

في عام 2021 صدر عن معهد الأحياء المائية التابع لجامعة ستيرلينغ” البريطانية، بحث قام به الدكتور محمد القطان، تساءل فيه عن صحة الحياة البحرية في الخليج العربي، وخلص أن الجدل بين المعنيين بشؤون البيئة عادة ما يدور ليس عن صحة حياته البحرية، لكن عمّا إذا كان مقدار تلوّثها متماشيًا مع المعايير العالمية أم لا. فإلى أى مدى تصمد؟ تحتاج إجابة هذا السؤال إلى المزيد من الأبحاث، والمراكز العلمية وحدها لا تملك الإجابة.

شرق- شرق

كتب المحامي علي العريان، في مؤلّفه “شخصية الفرد الكويتي” موضحًا: “لا شكّ في أنّ الكويتي يعاني من غياب الاهتمام بالقضايا الكبرى مما يؤدي به إلى أزمة قيمة يعاني منها على الصعيد النفسي والوجودي. وذلك ناتج عن عوامل ومعطيات واضحة مثل ثراء الدولة بسبب الثروة النفطية”.

فيما يخص انعدام الاهتمام بقضايا الكبرى مثل التغير المناخي وعلاقته بالتلوث البيئي، لا يقتصر الأمر على الفرد الكويتي، بل يمكن تعميم هذا التوجّه رغم اختلاف العوامل المؤدية له. التعامل الأول مع التغير المناخي هو كونه بضاعة أخرى مستوردة، يستهلكها من يملك الرفاهية، ينتجها عالم أول، غربي بالأساس. نراقبه يهيكل المنهجيات المتبعة في دراستها، ويحدد أولوياتها وفقًا لمعاييره.

اللافت للنظر هو ما أشار إليه كتاب ”تحدّي الرأسمالية الخضراء” لحمزة حموشين وكايتي ساندويل، والذي جاء في قسمه الثالث: “منذ بداية الألفية الثالثة وبروز الصين كمركز عالمي لإنتاج السلع، تغيرت طريقة تداول النفط في الاقتصاد العالمي. ومن الأمور الرئيسية في هذا الصدد وجود محور جديد للمحروقات، يربط احتياطات النفط في الشرق الأوسط بشبكات الإنتاج في الصين وشرق آسيا أو ما يعرف بمحور “شرق– شرق“”. وفي ضوء ما يطرحه الكتاب، هو السؤال حول كيفيّة تمكّن الغرب – باعتباره الدارس وواضع المنهجية – من فهم ما يحدث، بينما قسم كبير من تداول النفط يدور خارجه، خصوصًا وأن الشرق يرى نفسه بالأساس مفعولًا به بالنسبة لما يعانيه من آثار التغير المناخي، متجاهلًا كونه فاعل محوري بما يقدمه من نفط وما يستهلكه من منتجات مادية كانت أو فكرية.

مدن تهلوس

تدور أحداث رواية “السندباد الأعمى” أثناء الغزو العراقي للكويت، يقتل أبو مناير أمها في جريمة شرف، ويتهدّم عالمان في الرواية؛ عالم مناير الصغير والعالم الخارجي من حولها. توقفت مناير حينها عن مهاتفة البحر، وانشغلت بغياب أمها القاتم الذي زاده الخراب الخارجي قتامة.

لكن ماذا كان سيحدث لو لم تمت الأم؟ هل كانت مناير ستكبر وتهتم بشؤون البحر لو أن المعرفة به وبأحواله قد أصبحت اختيارًا وليست معاناة شخصية كما في الماضي؟ أجابت العيسى عن هذا السؤال في رواية “دار خولة“. خولة في روايتها الأحدث هي الأم المعادلة لمناير، الأم التي بدلت الحرب نظرتها إلى العالم، ورتبت أولوياتها في تربية أبنائها، فأفقدتها قيمًا مثل القومية العربية لتكسبها قيمًا جديدة مثل الإيمان بالمنقذ من الحرب.

بعد التحرير، اندفعت خولة طواعية نحو ثقافة المنقذ الأميركي، فسجّلت ابنها في المدرسة الأميركية ليتعلّم “الاستقلالية والتفكير النقدي” على حد وصف الكاتبة. ثم تتساءل خولة اليوم، هل أصبح أبنائي الحلم الذي فتنت به منذ ثلاثين عامًا؟ فتجيب عنها العيسى قائلة: “هذا ما كانته خولة وقتها، أمًّا طموحة ترتشف الزلال السكري الذي تقطره أميركا في فمها، وتتخيّل أبناء فارقين؛ يقرؤون “الصخب والعنف” لفوكنر، ويعشقون إدغار آلان بو، ويتحدثون عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وقضايا البيئة. لكن أيَّا من ذلك لم يتحقق، فقد خيّبت أميركا أملها وأعطتها في المقابل الكثير من البلادة والإحساس الزائف بالتفوق والغباء المطبق أمام التاريخ”.

هل ورطة خولة فردية؟ هل هي سوء تقدير شخصي ووحدها من يتحمل المسؤولية؟ وحين أسلم البحارة القدامى زمام أمورهم للمرسى الجديد، هل كان واقع مدنهم الحالي هو الحلم؟ حين أفلتت الحياة القديمة بشروطها من بين أرواحهم ونسيجهم الاجتماعي أو بالأحرى فلتوا هم من براثنها، هل تخيلوا شكلًا جديدًا للحياة؟

ما حدث أنّ القديم قد مُحي، ولم يبق منه سوى الذاكرة. والمؤكّد أن المحو لا يعني الفراغ، فكلّ ما يتخلّى عنه الإنسان سواءً بإرادة أو بدونها، لا يُفضي به إلى العدم، بل يمتلئ بالجديد أمام عينيه. أمّا استبصاره به فليس شرطًا لإتمام حدوثه، لكنّه بالضرورة شرط لحياة أكثر ثراءً. يمكن للغة هنا أن تمارس ألاعيبها في فهم معنى الثراء. نرى تلك الألاعيب بوضوح في شوارع المدن التي أتيحت لها كافة الفرص، فراحت تتخبّط بين شتى الاحتمالات، تقطع الـلامبورغيني شوارعها وبحارها، تلهث مندفعة لتلحق بتجارب الآخرين؛ جميعهم دون انتقائية، وكأن الهجين مصيرها، تلتقط الأعين ذلك المزج اللا متجانس، فتبدو لها المدن أنّها تهلوس هي الأخرى كما البشر.

* يُنشر هذا المقال ضمن مشروع “غرين بانتر” بالتعاون مع مؤسسة “تاز بانتر“.