ما أن دخلت الحرب المفتوحة على غزة أسبوعها الرابع، قبل حوالي سنة من اليوم، حتى بدأت ملامح الانهيار تخيم على المدينة العالقة بين الخوف والرغبة في الصمود. آنذاك اجتاحت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق من القطاع بقوة مفرطة. تقدمت دباباته ومدرعاته الثقيلة من شرق منطقة جحر الديك متوغلة نحو الغرب حتى منطقة نتساريم، وتكثّفت ضربات الطائرات والمدافع مخلّفة دماراً واسعاً.

مع انقشاع سحب الدخان انكشفت ملامح جديدة من المأساة. نجح الاحتلال في تقسيم القطاع، وأحكم الحصار بعزل مدينة غزة وشمالها عن الوسط والجنوب. تلك الشوارع التي كانت تنبض بالحياة أصبحت خالية تماماً، يكسوها صمت ثقيل وفراغ مؤقت، وسط ترقّب لما ستؤول إليه الأوضاع.

انتهى الصمت الكاذب سريعاً، لتتوالى الصدمات واحدةً تلو الأخرى. في البدء ألقت الطائرات منشورات تحذيرية وأرسلت رسائل نصيّة عبر الهواتف تطلب من السكان إخلاء شمالي القطاع ومدينة غزة فوراً باتجاه الجنوب. لم تمض دقائق بالكاد تكفي لتحديد وجهة النزوح حتى ألقى الجيش براميل متفجرة على الأحياء السكنية في شمالي القطاع محولاً التحذيرات إلى كابوسٍ حيّ. اشتعلت النيران وسط سيلٍ من الفوضى، وكان الأصوات تتعالى بضرورة الإخلاء. وجدت العائلات نفسها مجبرةً على الهروب دون تفكير نحو المجهول باحثةً عن مأوى في جنوب الوادي، أو في مستشفى أو مدرسة أو مخيم للنازحين.

وسط كل هذا، أصبح التنقل بين المناطق حلماً بعيد المنال لكنه ضرورة للنجاة. انطلقت حشود من الناس في رحلة محفوفة بالخوف، يبحثون عن مأوى في مناطق زعم الاحتلال أنها آمنة، بينما كانت عائلات أخرى تسابق الزمن لنقل شهدائها وجرحاها في مركباتها إلى المستشفيات.

زاد شح الوقود من معاناة الجميع، فاختفت سيارات الأجرة الصغيرة التي كانت تعتمد عليها العائلات، وأصبحت الشاحنات الضخمة الخيار الوحيد للتنقل. تلك الشاحنات التي تستهلك أقل كمية من الوقود مقارنة بما تحمله من ركّاب تحولت إلى أمل مشترك، يتكدس الناس داخلها بأعداد كبيرة، ويتقاسمون أجرة النقل فيما بينهم.

كنت وقتها أعيش في المنطقة الوسطى، ولم أتردد لحظة في النزوح منذ اليوم الأول للحرب. هربت من الموت الأكيد، وكل يوم كنت أجد نفسي في منزل جديد، وكل ليلة في مخيم مختلف، دون أن أعرف أين سأمضي ليلتي التالية. الخوف وألم الأسنان كانا رفيقيّ الدائمين في كل خطوة وأنا أتنقل في سيارة أحد أقاربي، متشبثة بأي فرصة للنجاة. الأيام مرت بسرعة غريبة، وألم الأسنان يزداد حدّة مع كل لحظة، بينما كنت أهرب من الحرب بكل ما أملك من إصرار. إلى أن وجدت نفسي أخيراً جالسة على عربة يجرها حمار.

عربة الصبر

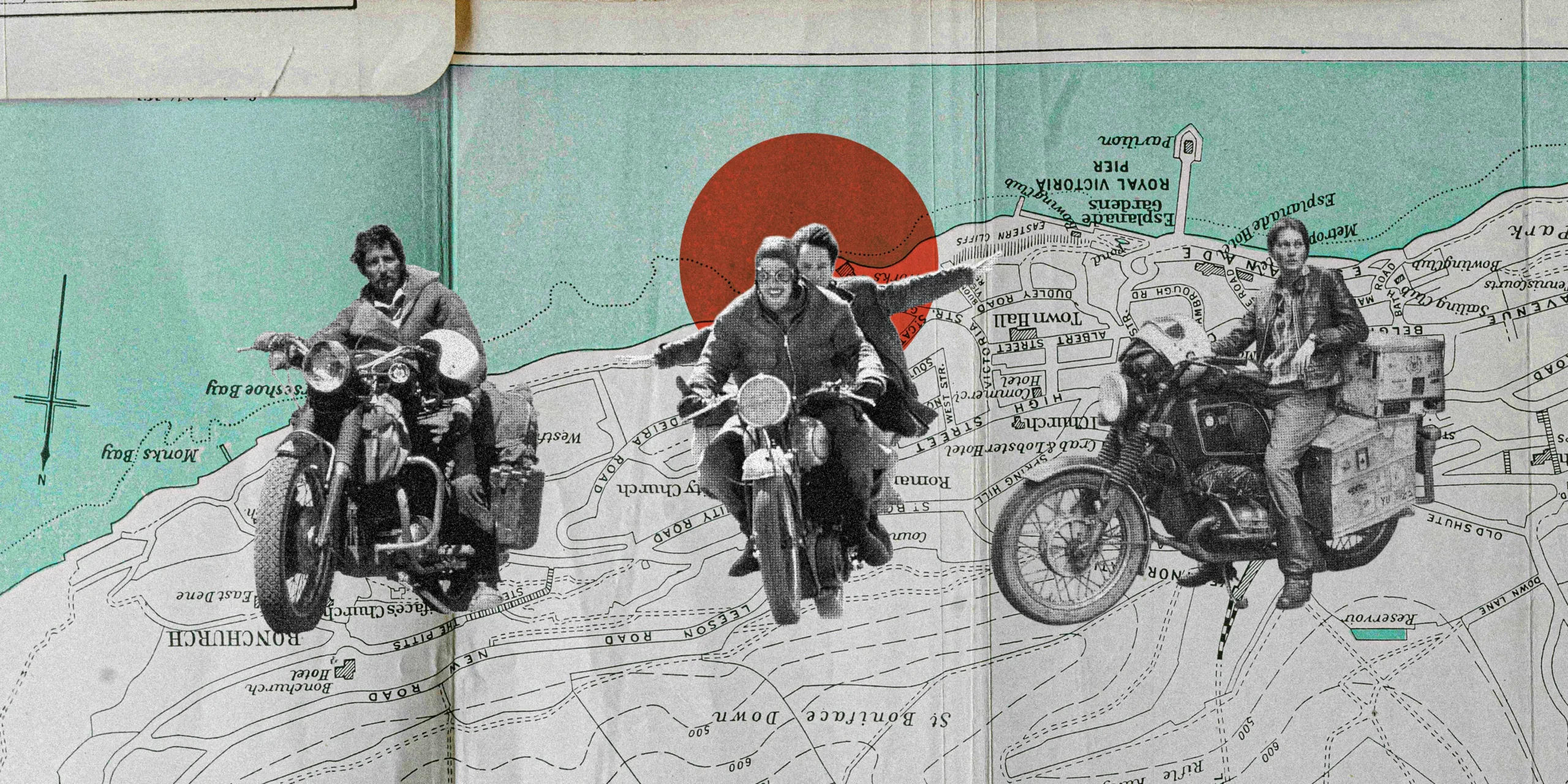

انطلق السكان من شمالي القطاع ومدينة غزة متجهين نحو دوار الكويتي في مدينة غزة، لا يحملون معهم سوى أرواحٍ مثقلة بالخوف والهموم. ثم امتدت رحلة شاقة أخرى على طول خمس كيلومترات سيراً على الأقدام، بدءاً من دوار الكويتي وصولاً إلى حاجز نتساريم، حيث تمركزت الدبابات وأقيمت نقطة تفتيش أرهقت النازحين.

عندما تجاوز الأهالي الحاجز ووصلوا إلى منطقة وادي غزة القريبة من المحافظة الوسطى التي كانت تمثل أملاً في الخروج من جحيم القصف، تفاجأوا بمشهد مختلف تماماً. كانت الرحلة من حاجز نتساريم -الذي تحول لاحقاً إلى محور يفصل بين مدينة غزة وجنوبها- إلى وادي غزة، أشبه بالعبور بين عالمين متناقضين. فعلى الجانب الآخر، كان الزمن يتباطئ وملامح الوجوه تتسم بالصبر والهدوء، وكأن الناس عبروا المكان والزمان، أو ربما كانوا يرفضون الاستسلام للواقع الموجود قبل الحاجز. المهم أن الصورة بدت مختلفة تماماً، وتنتمي إلى عالم آخر. عربات تجرها الدواب تتحرك ببطء بين أكوام الركام، محملة بأشخاص غارقين في الصمت، لا يقطعه سوى صوت حوافر الحمير تتقدم بحذر، وأقدام الحشود التي تتبع العربات في موكب طويل لا نهاية له.

بالنسبة لي، وجدت نفسي نازحة في مخيم النصيرات، ومع حاجتي الماسة للوصول إلى دير البلح لزيارة طبيب الأسنان، لم يكن أمامي سوى خيارين، إما أن أتحمل مشقة السير لعشرات الكيلومترات، أو أن أركب عربة الحمار. ورغم الحرج الذي شعرت به، قررت تجاوز ذلك واستقلال العربة، فالحرب وآلام الأسنان ومشقة المشي معاً كانت أكثر مما أستطيع تحمله. جلست على العربة، أحاول التماسك بين نوبات من الضحك والبكاء، بينما مشهد الموكب السائر بتثاقل يعيدني قسراً إلى الواقع.

في الطريق، كان المشهد مليئاً بالتناقضات؛ أطفال يبكون بحثاً عن آبائهم، نساء يسرعن لكن خطواتهن مترددة، وشيوخ يجرون خطواتهم ببطء وكأنهم يحملون ثقل العالم على أكتافهم، وحولهم بيوت مدمرة. على جانب شارع صلاح الدين، لاحظت ثلاث فتيات في مقتبل العشرينيات يراقبن العربة بتردد. ضحك السائق، رجل في الخمسينات من عمره، وجهه محروق من الشمس. كان يقول بسخرية: «شايفات حالكن على الحمار.. استنوا السيارة للسنة الجاي». كانت كلماته تثير ضحكاً مريراً وسط هذا العبث.

شاركتني العربة عجوز تتأمل الطريق بنظرة شاردة، بدأت تروي لي بينما العربة تهتز بنا «في أول عمري، كنا نجيب احتياجاتنا على ضهر الحمار.. كبرت وصار عندنا بنايات ودور وفلل وسيارات، وكل واحد يتباهى بسيارته الأحلى، لكن، ياه زمن، اجت الحرب، ورجّعَت معها الحمار، وأنا هسا رايحة ع الحمار لاستلم ثلاث أكياس طحين لأحفادي الجوعانين». وبينما كانت تواصل حديثها، مرّت عربة أخرى تحمل أشلاء قتلى، وكان السائق ينادي بصوت مرتفع: «ابعدوا، ابعدوا، معي شهداء»، فطغى صوته على أصوات الانفجارات.

قبل أن نصل إلى مدينة دير البلح، مررنا على مدخل مخيم المغازي. الأجواء هنا أيضاً مشحونة بالخوف والقلق. الناس يتنقلون بسرعة وحذر وعلامات الارتباك واضحة على وجوههم. سألت أحد المارة عما يجري، فأجاب بصوت متقطع: «الجيش أصدر أمراً بإخلاء المخيم فوراً». بدأت الحشود تتدفق، يحملون ما استطاعوا من أغراضهم الشخصية وأمتعتهم ويستعينون بالعربات التي تجرها الحمير. كانت الطرق مليئة بالعربات، والناس يلوحون يأيديهم لبعضهم البعض في صمت وكل إيماءة تقول «ربما لن نلتقي مرة أخرى».

زيت على الطريق

مع تواصل الحرب، تبددت جميع مقومات الحياة تدريجياً. الطعام والوقود والأدوية أصبحت عملات نادرة، وتعالت أصوات المناشدات الدولية تضغط بقوة على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات، لكن الوقت يمضي وسكان القطاع يقفون على حافة مجاعة محققة.

وسط هذا الانهيار الكامل، لم يكن أمام الناس سوى التحرك. تنقلوا مراراً وتكراراً، إما هرباً من القصف الذي لم يستثنِ المخيمات ولا المستشفيات ولا المدارس، أو سعياً للحصول على المساعدات أو جرعة دواء. البعض يتحرك للبحث عن أحبائهم، والبعض الآخر لدفنهم، أو لدفن ما تبقى من أشلائهم. لسبب أو لآخر كان علينا التحرك، وأحياناً نحتاج ذلك لعشرات الكيلومترات، والمشي ليس حلاً دائماً.

في أول الحرب استجابت إسرائيل مؤقتاً وسمحت بمرور بعض المساعدات عبر معبر رفح الذي يربط غزة بمصر، ذلك قبل أن تحتل المعبر وتغلقه إلى أجل غير مسمى. ومع شحنات المساعدات مر زيت الطعام الذي يستخدمه الناس عادةً لطهي وجباتهم اليومية، لكن في غزة حيث تتغير القواعد دائماً، تحول هذا الزيت إلى سلعة من نوع آخر. وجد المواطنون أنفسهم يبيعون زيت الطهي للسائقين، الذين يستخدمونه كوقود بديل بعد أن شُلّت حركة السيارات تقريباً.

يقول محمد سعدة، بائع الزيت الذي افترش جانباً من الطريق، «شوفي الناس بتتهافت على الزيت مهافتة، والسواقين ما إلهم غير البنزين، وصار سعره نار وما في منه بالمرة، فصار الزيت هو الحل الوحيد، وسعره بيتأثر بفتح المعابر وإغلاقها، يعني الناس تحت ضغط مش طبيعي، تخيلي اللتر صار بـ12 دولار، سعره نار بالنسبة للكل، بس شو بدهم يعملوا مجبورين يشتروا».

يلتقط الحديث منه بائع آخر، أبو أحمد، «مش كل أنواع الزيت تنفع للسيارات، في أنواع جودتها مختلفة، مثلا زي الزيت الأوكراني، هو الأفضل لماتور السيارة بيجي بعده الزيت المصري، والناس صاروا يعرفوا الفرق ويدفعوا أكتر عشان الزيت الاحسن، لأنه بيحافظ على الماتور ويطوّل عمره».

وفي زاوية قريبة، تحدث سمير شاهين، بائع آخر، عن مهنته التي تغيرت بفعل الحرب فيقول: «كنت أبيع ميّة باردة للسواقين عند الحواجز والإشارات، كنت أساعدهم يتحملوا الحر. لكن مع الظروف الصعبة اللي جابتها الحرب، اضطريت أغير شغلي وصرت أبيع زيت الطبيخ كوقود للسيارات. مين كان يصدق إن الأمور توصل لهون؟ أبداً ما كنت أتخيل، بس الحرب بتغير كل شيء، وبتجبر الواحد على اللي ما كان في باله».

تذكرت أمي، تلك المرأة التي ومنذ الانتفاضة الثانية عام 2000، عندما كنا أطفالاً، كانت تتصرف بحكمة تفوق ظروفنا الصعبة، وترفض في الوقت نفسه ادخار أي مبلغ مالي على حساب احتياجاتنا. كانت دائماً تقول: «في وقت الحروب الأم بتشتري وما بتبيعش، ولا بقدر اخبي المصاري وبعدين اشوف أولادي جوعانين». في هذه الحرب الأخيرة، كان الوضع أصعب من أي وقت مضى، فالمجاعة انتشرت والمساعدات شحيحة، ورغم ارتفاع أسعار زيت الطعام بشكل جنوني، لم تتردد أمي في الاستمرار بتوفير احتياجاتنا، عرفت كيف تدير كل زجاجة زيت بحكمة وحرص، ولم تفكر ولو للحظة في بيع أي منها، مهما بلغ سعرها.

خطــ٣٠ // تنشر وفق الحقوق المفتوحة Copyleft

ليس حلاً سحرياً

يمسك السائقون في غزة بمقود سياراتهم، لكنهم لا يقودون فقط على طرق مليئة بالحفر، بل يعبرون كل يوم مسارات تفرضها الأزمات المتلاحقة، بين تدمير الشوارع والميادين، ومخاطرة الاستهداف بالصواريخ والطائرات المسيرة في أي لحظة. وفي ظل حصار غير مسبوق وارتفاع جنوني في أسعار الوقود، يلجأون إلى ابتكار حلول تجعل من رحلتهم اليومية معركة من أجل البقاء.

السائق رباح فياض يلجأ إلى خلط السولار بزيت الأكل، مضطراً للتعامل مع واقع يتجاوز طاقته. ارتفاع أسعار السولار وإغلاق المعابر المستمر دفعه إلى هذا الحل المؤقت. بالنسبة له، ليست هذه المرة الأولى؛ فقد اعتمد الأسلوب نفسه في عام 2008 خلال الحصار الأول، حين كان البحث عن أي بديل ضرورة للبقاء. يقول بمرارة: «هسه بنرجع نعيد نفس السيناريو، عارف إنه خلط الزيت بالسولار ممكن يخرب الماتور، بس شو أعمل، هذا الحل الوحيد اللي قدامي عشان أقدر أشتغل وما أوقف رزقي».

استخدام الزيت بدلاً عن الوقود ليس حلاً سحرياً. تحولت الشوارع إلى سحب من الروائح الكريهة والدخان الثقيل، غير أن مخاطرة ذلك البديل تمتد إلى ما هو أبعد من الحرب نفسها، إذ تشكل خطراً على المركبات نفسها، وبالتالي تهدد رزق أصحابها حتى لو انتهت الحرب. السائق سعيد شحاتة الذي قابلته في رحلتي على الطريق تحدث لي عن حاجته اليومية لاستخدام الزيت كبديل للوقود، وهو يدرك تماماً أن هذا الحل المؤقت يحمل أعباء ثقيلة، فهو يحتاج يومياً إلى حوالي 12 لتراً من زيت الطعام لتشغيل سيارته، بينما لتر واحد فقط يكفي احتياجات أسرته المنزلية لأسبوع كامل. «تخيلي بدل ما أستخدم الزيت عشان أطعمي أولادي، باضطر أحطه في الماتور عشان أطلع رزقي.. بشوف زيت الأكل اللي كنت أطبخ فيه بيصير وقود للسيارة».

أما السائق أبو أحمد فقد لجأ منذ بداية الحرب إلى استخدام زيت الأكل كبديل للسولار. يعلم تماماً أن هذا الخيار قد يتسبب في تخريب محرك السيارة، لكنه لا يرى بديلاً آخر. سيارته أصبحت تصدر أصواتاً وكأنها تئن مع كل مشوار، والموتور على وشك الانهيار في أي لحظة، «بس شو نعمل، ما باليد حيلة، هاي غزة، وهاي ظروفنا، ويبدو إنه لازم نتكيف مهما كان الثمن».

صديقتي ياسمين يونس تحكي عن تجربتها مع تبديل الوقود قبل نزوحها من خان يونس إلى رفح: “في ليلة صعبة، أمي تعبت فجأة ودخلت في غيبوبة سكر حادة. كان لازم أنقلها المستشفى بسرعة، لكن الوضع كان كارثي. كترة الشهداء والمصابين، قلة الوقود، واستهداف سيارات الإسعاف، كل هذا خلاني أواجه حقيقة إنه ما في إسعاف متاح، والوقت كان عم يسرقنا». وتتابع ياسمين: «ما كان قدامي غير حل واحد، رغم صعوبته. قررت أستخدم زيت الأكل في سيارتي عشان أوصل أمي. كنت عارفة إنه هاد الشي ممكن يخرب الماتور، بس حياة أمي كانت أهم من أي شيء، حتى لو اضطررت أستخدم آخر شوية زيت أكل عندنا. ما فكرت وقتها لا بالسيارة ولا بالمستقبل، كل اللي كان يهمني إنقاذ أمي بأي طريقة».

تجارب شخصية

مع الظروف الاستثنائية التي يعيشها أهل غزة جراء الحرب وأزمة نقص الوقود المستمرة، تزداد الحاجة إلى إيجاد حلول بديلة وفعّالة لتلبية احتياجات الطاقة، من بين هذه الحلول المبتكرة، يبرز استخدام زيت الطعام كوقود بديل، فبفضل خصائصه الكيميائية، يمكن تحويله إلى وقود يشبه الديزل، مما يتيح استخدامه كخيار مؤقت في الأوقات الصعبة.

لا أعلم تحديداً إن كان استخدام زيت الطهي كبديل للوقود قد طُبّق في أماكن أخرى شهدت حروباً، لكن في غزة، بدأ الأمر كتجربة شخصية بين بعض المهتمين بالكيمياء والبيئة، بحسب ابراهيم أسعد الحاصل على بكالوريوس في الكيمياء التطبيقية، وسرعان ما أصبح حلاً عملياً واسع الانتشار، خاصة بين السائقين.

يوضح الأسعد أن استخدام زيت الطعام كوقود ليس مجرد بديل عشوائي، بل يستند إلى أساس علمي. «تحتوي زيوت الطعام على أحماض دهنية غنية بالكربون اللازم للاحتراق، وعند معالجتها تصبح مشابهة للديزل بشكل كبير. يمكن اعتبارها وقوداً مستداماً ومصدراً متجدداً، ولو بشكل مؤقت، في أوقات الأزمات». ويكمل أن عملية تحويل زيت الطعام إلى وقود تشبه إلى حدٍ كبير عملية إنتاج الديزل الحيوي، والتي تتطلب تفاعل الزيت مع مادة الميثانول ومحفز قلوي مثل هيدروكسيد الصوديوم، فينتج هذا التفاعل وقوداً يمكن للمحرك استهلاكه بكفاءة، إلى جانب مادة ثانوية تُعرف بالجلسرين.

هذه التقنية تحتاج إلى دقة بحسب الكيميائي الغزّي، «تتفكك الأحماض الدهنية وتتحول إلى جزيئات أصغر يسهل على المحرك حرقها، لكنها تتطلب تجهيزات معينة وحرارة مرتفعة لضمان الاحتراق الكامل ومنع الترسبات التي قد تضر بالمحرك، رغم أن زيت الطعام يوفر حلاً غير مكلف نسبياً، إلا أن التحديات البيئية والفنية لا تزال قائمة» مشيراً إلى أن الاحتراق غير الكامل قد يطلق أكاسيد النيتروجين، إلى جانب تراكم الشوائب في المحركات.

ضرر مؤجل

سكان غزة ليسوا غرباء عن فكرة استخدام زيت الطعام كوقود بديل، إذ عرفوا هذا الحل منذ سنوات طويلة خلال الحصار الأول عام 2008. ومع مرور الوقت، أجروا تعديلات على استخدامه للتقليل من أضراره، لكن هذه التعديلات لم تخفف تماماً من المخاطر الصحية والبيئية.

يقول الطبيب بسام أبو ناصر إن فكرة استخدام زيت الطعام كوقود ظهرت عندما فرضت إسرائيل حصاراً مشدداً على غزة. آنذاك، بدأ السائقون باستخدام الزيت مباشرة كبديل للوقود، ما تسبب في تلف المحركات وانبعاث روائح كريهة. لاحقاً، لجأوا إلى خلط الزيت بالسولار لتقليل الرائحة، لكن هذا الخيار أدى إلى مشكلات صحية خطيرة، منها الصداع وأمراض الجهاز التنفسي الناتجة عن انبعاث أول أكسيد الكربون، الذي يمكن امتصاصه عبر الجلد ويتسبب في نقص الأكسجين خلال التنفس، مما يزيد المخاطر أثناء النوم.

يوضح أبو ناصر أن عملية تحويل زيت الطعام إلى طاقة تتطلب درجات حرارة عالية تصل إلى 350 درجة مئوية، ما يؤدي إلى انبعاث غازات ثقيلة تظل قريبة من سطح الأرض. هذه الغازات تزيد احتمالات الإصابة بأمراض جلدية مزمنة، خصوصاً في المناطق القريبة من تجمعات السائقين وورش السيارات، مما يجعل لهذا أثماناً صحية وبيئية باهظة. كما يشير أبو ناصر إلى صعوبة علاج الأمراض الناجمة عن استنشاق هذه الغازات، خصوصاً في ظل نقص الأدوية، حيث أصيب البعض بالربو أو بتساقط الشعر نتيجة تراكم الغازات على فروة الرأس.

بالنسبة لي، فإن الدخان المنبعث من السيارات التي تستخدم زيت الطعام كوقود يمثل إزعاجاً يومياً لا يمكن تجاهله، فأنا أعاني من جفاف شديد في العينين بسبب هذا الدخان، وهو شعور مزعج يترافق مع إحساس دائم بالحرقة، كما أن الرائحة النفاذة المنبعثة من هذا الدخان لا تحتمل، وتسبب لي صداعاً مستمراً يصعب التخلص منه، كأنها تترك أثراً دائماً في رأسي.

رغم كل شيء، لا وقت الآن للتشكي. أتذكر كلمات أمي التي طالما قالتها في الأوقات الصعبة «نحن في حرب، وعلينا أن نصبر». كلماتها تتردد في ذهني بينما أنظر إلى الحمار الذي ينقلني من مكان إلى آخر، يسير بلا شكوى رغم العبء الثقيل. أقول في نفسي أن مشقة المشي لعشرات الكيلومترات مع حمل ما تبقى من حاجياتنا، أو استنشاق الروائح السامة المنبعثة من عربات زيت الطعام، تبدو أموراً صغيرة جداً إذا ما قورنت بخطر الموت الذي يقترب منا كل لحظة، وكأنه يقف على بعد سنتمترات قليلة.