كيلو متر واحد، ومائتي متر، هي المسافة التي تفصل شقتي عن أحد أماكني المفضلة في العاصمة، ساحة “أليتي” جنب فندق السفير. أحب الجلوس هناك رفقة كوب شاي صحراوي وبودكاست أو كتاب، أقابل ميناء الجزائر والبحر خلفه وأراقب أشخاصا يطعمون الحمام، معاتبا نفسي لأني أنسى كل مرة أن أشتري خبزا وأفعل مثلهم.

نفس المسافة تقريبا تفصل منزل جدتي في باتنة (425 كلم جنوب شرق العاصمة)، المدينة التي ولدت فيها وعشت فيها 26 سنة، عن المقهى الذي كنت ألتقي فيه أصدقائي لسنوات عدة. الفرق أنني اكتشفت المسافة في باتنة لما كنت طفلا وكانت خطواتي الصغيرة تحاول اللحاق بخطوات والدي العملاقة، ما جعل المسار يبدو حتى اليوم أكبر بكثير من ذلك في العاصمة الذي اختبرته وأنا بالغ وجعلني ألاحظ هذا الإدراك النسبي للمسافة.

أسكن منذ ثلاث سنوات على بعد أمتار من قلب المدينة. أو أعتقد أنه قلبها منذ أن انتقلت إلى الجزائر العاصمة قبل ثمانية سنوات وبدأت أرسم خريطة لها في مخيلتي، مركزها ساحة أودان. وأظن أن الكثيرين يعتبرون الساحة ومحيطها وسط المدينة رغم أن بها ساحات أكبر وأكثر أهلاً لتحمل هذا العبء.

لم أكن أعلم هذا في البداية، لكن الحقيقة أن أغلب الحافلات إضافة إلى المترو وسيارات الأجرة كلها تصب في محيط الساحة التي تتوسط “ديدوش مراد” ، أكبر شوارع “دزاير” (كما يسميها جزائريو بقية المدن)، ومتاهة المباني الهوسمانية (نسبةً للمعماري والسياسي الفرنسي جورج هوسمان) الموروثة عن فترة الاستعمار. تشكل الساحة أيضا منطقة مسطحة نادرة في المدينة المبنية على هضبة. لم يكن غريباً إذن أن تستقر مسيرات الحراك الشعبي حول هذه المنطقة في العاصمة التي يحدد تاريخها وجغرافيتها الحركة فيها.

حساباتي وحسابات “أودان”

تأخذ الساحة اسمها من موريس أودان (1932-1957)، مدرس الرياضيات الشيوعي بجامعة الجزائر المحاذية والذي قتله جنود الاستعمار خلال “معركة الجزائر“. يطل على الساحة نصب يخلد ذكرى المناضل من أجل استقلال الجزائر ويحمل صورته.

قد يبتسم أستاذ الرياضيات موريس أودان ساخراً من طريقة توظيفي للأرقام لتفسير إدراكي النسبي للمسافة.

في الجمعات الأولى من الحراك لما كانت التعبئة في أوجها كان بعض الشباب يعتلون النصب ويجلسون فوقه حاملين لافتاتهم وأعلامهم. “على أكتاف أودان”، علّق صديق على إحدى هذه الصور وقتها. كان الطلبة أيضا أثناء مسيراتهم الأسبوعية أيام الثلاثاء يكتبون مطالبهم وأمانيهم على ملصقات صغيرة ملونة يضعونها حول بورتريه أودان وكأنهم يشتكون حالهم له.

بين ساحة أودان ومبنى البريد المركزي، معلمٌ شهيرٌ آخر، 500 متر أمشيها في 4 دقائق في سائر الأيام. نفس المسافة كنت أقطعها في 45 دقيقة بين آلاف المتظاهرين خلال تغطيتي للجمعات اﻷولى للحراك عندما جعلت كثافة الأجساد الحركة في الطريق شبه مستحيلة في نفس الوقت الذي جعلت فيه الحرية تبدو على مرمى حجر.

قد يبتسم أستاذ الرياضيات موريس أودان ساخراً من طريقة توظيفي للأرقام لتفسير إدراكي النسبي للمسافة، لكن في غياب معطيات رسمية حول أعداد المتظاهرين (لم تنشر السلطات أبداً أرقاماً تخص مسيرات 2019)، كانت حركتي في الشوارع هي المرجع الوحيد الذي يعطيني فكرة عن درجة التعبئة.

في غياب أرقام رسمية استفحلت الإشاعة ككرة ثلج وقرأنا تقديرات هائلة على الفايسبوك. كتبت بعض الصفحات أن عدد المتظاهرين بلغ المليونان أو حتى 3 ملايين شخص في العاصمة خلال كل جمعة من أيام الجُّمع الأولى، رقم مبالغ فيه بشدة لما نعرف أن عدد سكان العاصمة الإجمالي يقدر بخمسة ملايين نسمة. كذلك سمعنا أعداداً خيالية مثل عشرين مليون متظاهر كل جمعة عبر الجزائر التي يبلغ سكانها 44 مليون نسمة!

بعيدا عن “الفرفارة” (التحمس الثوري الزائد عن اللزوم)، تقول التقديرات الأقرب إلى الواقع أن التعبئة بلغت أشدها في الجمعة الرابعة والخامسة (15 و22 مارس 2019) بقرابة المليون متظاهر في العاصمة، بمن فيهم كثيرون أتوا من المدن المجاورة.

هذا في “دزاير” كبرى مدن البلد من حيث عدد السكان، أما في مدينة صغيرة مثل باتنة (حوالي 400 ألف نسمة) لا يمكن أن يتجاوز تعداد المتظاهرين في بداية الحراك الـ 20 ألفا. يمكنني أن أضيف أيضاً أن باتنة مدينة مسطحة، عكس العاصمة الواقعة فوق الهضبة.

سياج يطوّق الساحة

كان تواجدي في المسيرات طبعاً من أجل تغطية الأحداث. وحاولت قدر الإمكان أن أقوم بعملي بالحيادية والموضوعية اللازمتين. أعترف بصعوبة الأمر في الكثير من الأحيان، كيف تكون محايداً تجاه مطالب الحرية والكرامة والعدالة؟ مطالب تواجهها السلطة بالمماطلة والمراوغة لربح الوقت؟ كانت أسئلة مثل هذه تبحث عن إجابات لإعطاء معنى لمسار الـ 45 دقيقة، أسئلة لا أفكر فيها لما أمشي نفس المسافة في 4 دقائق لملاقاة صديق في أحد المقاهي المحاذية للبريد المركزي أين يمكن الجلوس ورؤية سلالم المعلم التي جعلها المتظاهرون مسرحاً لاحتجاجاتهم الأسبوعية قبل أن تسترجعها السلطة بداية ماي/مايو 2019 بحجة إصلاحها وتبني حولها سياجا حديديا مازال قائما حتى اليوم.

الـ 45 دقيقة كما الـ 4 دقائق وآلاف الدقائق الأخرى طبعت صوراً تشكل جزءا من خريطتي الذهنية لمدينة لم أكن أعرف فيها أحداً قبل 8 سنوات.

“ستبقى تسكن على بُعد أمتار من الحرية”، مازحتني صديقة في صيف 2019 للتعبير عن فشل الحراك في الذهاب أبعد مما وصل إليه من تحقيق المطالب. كانت المسيرات مازالت متواصلة لكنها استقرت في وسط المدينة وعرفت السلطات كيف تُحيّد الضغط السياسي للشارع وبدا أن المتظاهرين لا يستطيعون فعل الكثير سوى تعطيل حركة المرور لبضع ساعات ظهيرة كل جمعة.

نسيت زحام العاصمة عندما انتقلت للسكن وسط المدينة وصرت أعمل هناك أيضاً ولا أحتاج عموماً للمواصلات عدا المترو. أتذكر تنقلي بداية 2020 لمحاورة رئيس حزب في الضاحية الغربية. لما دخلت المكتب بعد قرابة الساعتين على طريق العودة اشتكيت من الزحام الكبير ذلك اليوم. “كل يوم هكذا، أنت فقط أصبحت ابن Alger centre (الجزائر وسط) ونسيت الزحام”، ردّت علي زميلة بتهكم.

الوصول عن طريق البحر

قبل وسط المدينة كنت أسكن في واد الرمان، حي صغير في الضاحية الغربية يلزمني ركوب حافلتين منه وإليه أو سيارة أجرة إن تأخرت مساء، لكن الكراء كان رخيصا هناك. يستغرق المسار قرابة الساعتين مرورا بالأبيار وبن عكنون، النقاط الأكثر انسداداً، وقد يبلغ الثلاث ساعات في الأيام الأجمل.

عندما أتغلب على الكسل وأفضل تجنب التذمر بيني وبين نفسي من السركالة (اختناق حركة المرور)، كنت أمضي ذلك الوقت في الإستماع إلى البودكاست أو القراءة. كان ذلك قبل أن أفهم، ربما متأخراً، أن الكراء المكلف وسط المدينة يوفر معدل ثلاث ساعات من الوقت يومياَ، ذهاباً وإياباً، يمكنني جعلها مربحة بالعمل أكثر، كما يمكن استغلالها في القراءة أو الاستماع إلى البودكاست في أماكن أفضل من مقعد حافلة: ساحة أليتي مثلاً.

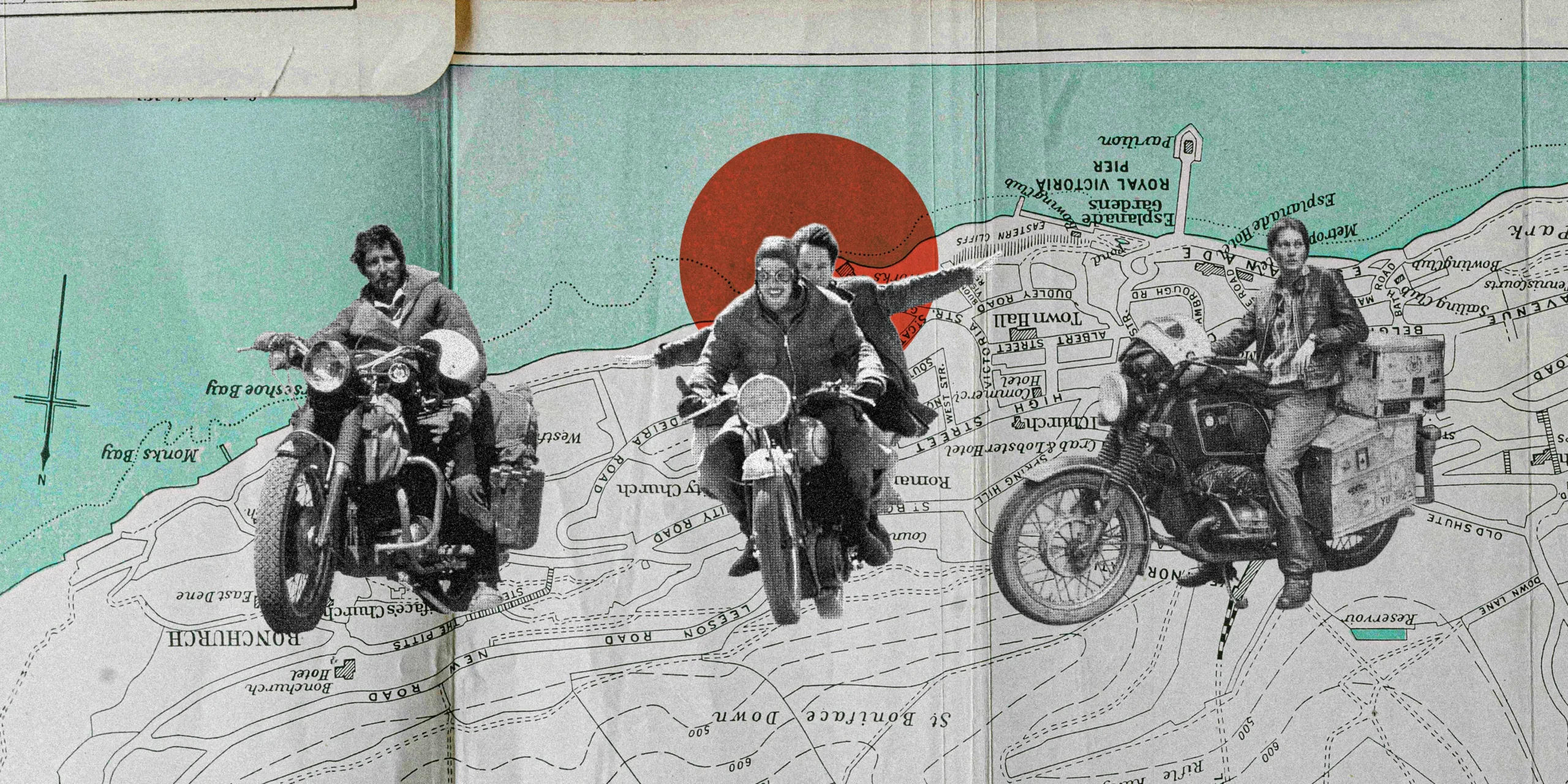

دفع غلق المنافذ مجموعة من الشباب من بومرداس (مدينة ساحلية صغيرة شرق العاصمة) إلى استعمال قارب للقدوم إلى العاصمة بحراً للمشاركة في المسيرات.

جعل الزحام الناتج عن ذلك ظهيرة الجمعة تشبه باقي أيام اﻷسبوع بالعاصمة. كانت الجمعة قبل الحراك يوم عطلة تتوقف فيه الحياة، تغلق فيه المحلات أبوابها ويبقى أغلب الناس في بيوتهم لا يخرجون إلا للصلاة الأسبوعية. نفخ الحراك الروح في جمعات العاصمة وصار الخروج من المساجد إشارة انطلاق المسيرات، ولم يستطع تجار وسط المدينة مقاومة إغراء تواجد الحشود أمام محلاتهم وأصبحوا يفتحونها.

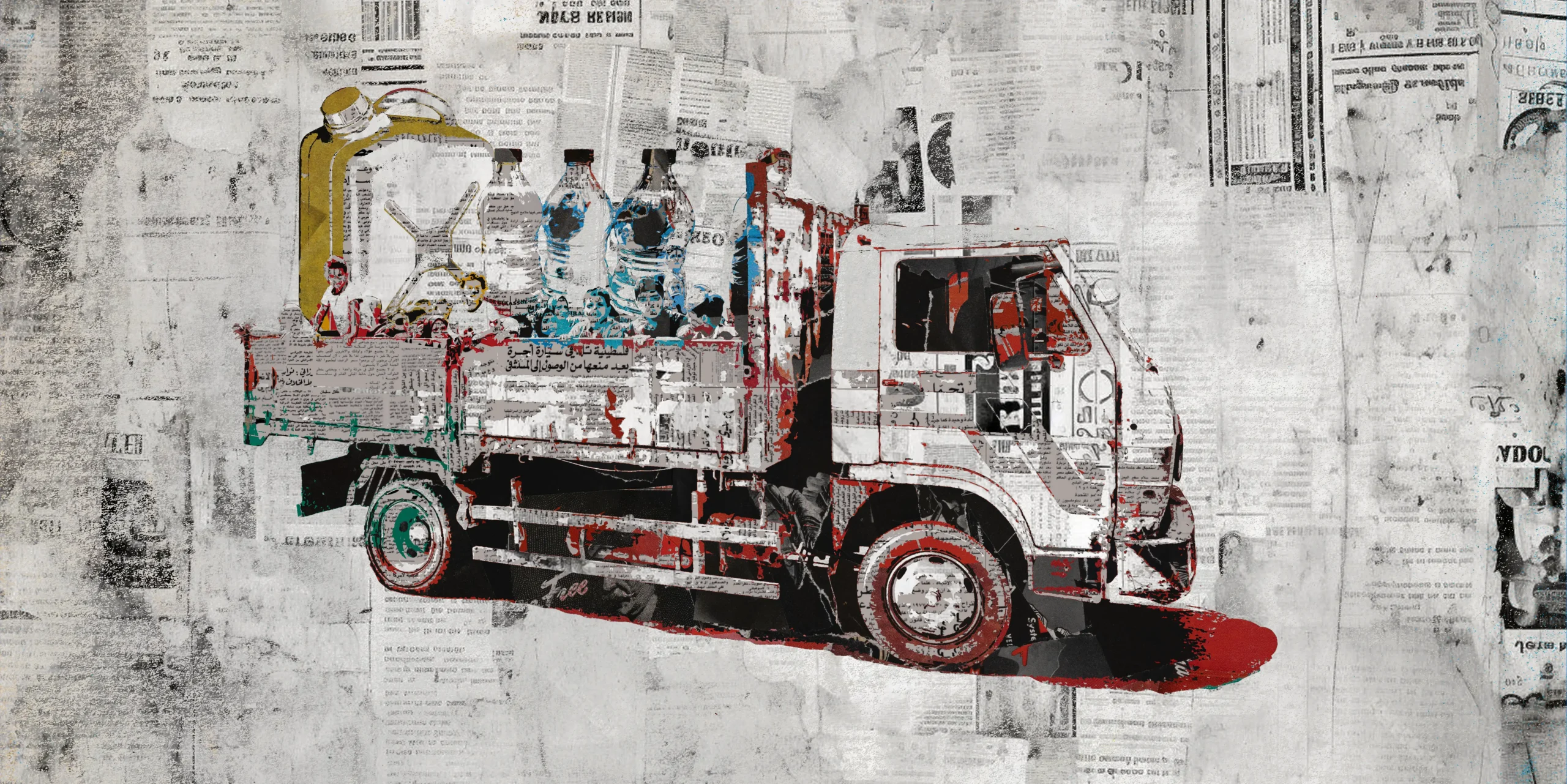

تواصلت الحياة يوم الجمعة حتى لما بدأ التضييق على الحراك، وحاولت قوات اﻷمن التقليل من عدد المتظاهرين الوافدين من مناطق أخرى بوضع حواجز صباحية على مداخل المدينة، وصار للضواحي أيضا نصيب من الزحام، الزحام الخانق الذي تعرفه جيدا باقي أيام الأسبوع.

دفع غلق المنافذ مجموعة من الشباب من بومرداس (مدينة ساحلية صغيرة شرق العاصمة) إلى استعمال قارب للقدوم إلى العاصمة بحراً للمشاركة في المسيرات. “جينا للعاصمة حراقة (مهاجرين غير شرعيين) من بومرداس”، حسب قولهم في فيديوهات لإغاظة من أغلق في وجوههم الطريق. هناك حكايات عدة لشباب تخلوا عن مشروع الهجرة السرية نحو أوروبا بفضل الحراك والأمل الذي بثه فيهم في بدايته بعد أن دفعوا مبالغ كبيرة مقابل مكان في قارب. في صيف 2020، وبينما يقبع بعض هؤلاء في السجون كمعتقلي رأي لمشاركتهم في الحراك، توالت أخبار “الحراقة” الجزائريين الوافدين إلى سواحل إسبانيا بالمئات وبينهم حتما من فهم أن الطريق لا تزال مسدودة.

آخر إنجاز

ضغطت السلطة على وسائل الإعلام الثقيلة ومنعت تغطية المسيرات، ولم تعد هذه الأخيرة جزءاً من دورة الأخبار العالمية. استغلت كذلك قوات الأمن جغرافيا المدينة بذكاء وحرمت المسيرات حتى من رمزية التظاهر أمام مراكز القرار المتواجدة أغلبها في أعالي المدينة، بعد أن كان قصر المرادية (الرئاسة) وجهة المتظاهرين في اليوم اﻷول للحراك واستطاعوا الوصول والهتاف على بعد أمتار منه، وجعلوا حراكهم يبدو لوهلة على بعد أمتار من انتزاع الحرية.

رغم رغبة أغلب المتظاهرين في دفع البلاد نحو الأفضل، لم تستطع المسيرات إحداث التغيير. يضاف إلى الأسباب المذكورة أعلاه، تصحير الساحة وتتفيه العمل السياسي خلال العشرين سنة الماضية، ما أدى إلى غياب هياكل ومشاريع جادة يمكنها تشكيل البديل. كذلك بقي المخيال العام للحراك حبيس ذكرى العشرية السوداء ومنعه هاجس العنف من تجريب أدوات أخرى غير المسيرات، حتى في إطار ما يسمح به مبدأ السلمية. كما أثرت مسائل تاريخية أخرى على مجرى الأحداث. لم تكن الـ”شكوى” لموريس أودان الرابط الوحيد بحرب التحرير. إذ خيّم ظلّ أشهر مناضلي الاستقلال طوال فترة الحراك، ورفع المتظاهرون صور الموتى منهم وأخذوا سلفي للذكرى مع الأحياء الذين نزلوا للمسيرات.

رغم أن الأمر ليس محصوراً بالمتظاهرين، إلا أنهم أحاطوا أبطال الثورة بهالة قداسة منعتهم من رؤيتهم كبشر استطاعوا اتخاذ القرارات المناسبة لسياقهم التاريخي والاقتداء بهم بشكل مفيد. ساهم كل هذا الثقل التاريخي في جعل المسيرات غير مجدية فور أن تأقلمت السلطة وتجاوزت صدمة الأسابيع الأولى.

يرغب اليوم الكثير من أصحاب النيات الحسنة في عودة المسيرات، وقد عادت فعلا بشكل مصغر في بعض المدن، لكن عليهم أن يتذكروا أن آخر إنجاز سياسي للحراك كان في بداية جوان 2019 عندما أرغم ضغط الشارع السلطة على إلغاء رئاسيات جويلية (يوليو). مرّ على ذلك التاريخ قرابة العام والنصف.

هوس التباعد الإجتماعي

لما توقفت مسيرات الحراك في بداية جائحة كورونا أصبحت العاصمة أشبه بالمدينة المهجورة. أغلقت المحلات والمقاهي والمطاعم والحانات وتوقفت وسائل النقل، وغادر “دزاير” أغلب قاطنيها الذين جاؤوها من أجل العمل. في تلك الأيام كنت أقطع المسافة بين ساحة أودان والبريد المركزي فقط لما أخرج لشراء حاجيات أو للهروب لبضع دقائق من جنون الحجر المنزلي.

لاحظت مضي أيام كاملة دون أن أكلم أياً كان (لا أحتسب هنا الكلمتين أو الثلاث التي أتبادلها مع أصحاب المحلات عند شراء بعض الحاجيات، كما لا أحتسب محادثات الهاتف)، ما جعلني أرغب في تفقد صوتي أحيانا بالتفوه بحماقات أمام المرآة.

في الصور النادرة التي تظهرها من عل، تبدو ساحة أودان وكأنها رقعة شطرنج ببلاطها الأبيض والأسود يتحرك فوقه مارّة. من الصعب الإنتباه لهذا التفصيل في الوقت العادي لأن المكان لا يخلو من الحركة طوال اليوم، لكن توقف الحياة المفاجئ في بداية مارس 2020 وأزمة كورونا أظهره بوضوح. اختفى ضجيج السيارات الذي يضخمه نفق الكليات المجاور وحل مكانه هدوء غير بديهي. واختفت طاولات وكراسي مقاهي البريد المركزي ولم يبق سوى رجال شرطة المرور يشاهدون المارة النادرين ويملأ مللهم الشوارع الفارغة. واختفى أغلب مطعمي الحمام من ساحة أليتي وبقيت باخرة طارق بن زياد لأسابيع متوقفة في الميناء وعلى ظهرها من قررت أنهم عمالها تحت الحجر الصحي يلعبون كرة القدم كل ظهيرة.

أمضيت في تلك الأسابيع أكثر وقتي في البيت وأصبحت مرغما على طبخ كل وجبة. صرت لا ألتقي أحدا بسبب هوس “التباعد الإجتماعي” ولاحظت مضي أيام كاملة دون أن أكلم أياً كان (لا أحتسب هنا الكلمتين أو الثلاث التي أتبادلها مع أصحاب المحلات عند شراء بعض الحاجيات، كما لا أحتسب محادثات الهاتف)، ما جعلني أرغب في تفقد صوتي أحيانا بالتفوه بحماقات أمام المرآة أثناء العشرين ثانية اللازمة لغسل اليدين، ثم الضحك من تفاهة الموقف.

لماذا أنا هنا؟

بوادر الهبل هذه بالإضافة إلى حظر تجوالٍ عبثي على الثالثة زوالاً دفعتني إلى الذهاب إلى باتنة. باتنة ليست العاصمة أين يفرض التواجد الأمني الكثيف في الوسط احترام القرارات، ففي الأحياء الشعبية كان السكان يخرجون بعد السابعة مساءً رغم حظر التجوال هناك. رأيت حتى محل تبغ يشتغل ليلاً رغم تواجده قرب حاجز شرطة، لأن رجال الأمن زبائنه.

جعلني قربي من عائلتي في تلك الأيام أنسى بوادر جنون كورونا، وأنسى في بعض الأحيان قواعد الوقاية. لحسن الحظ لم يلتقط أحد منا الفيروس. “هربت” إلى باتنة منتصف أفريل/أبريل وبقيت هناك حتى بداية جوان/يونيو. “نشكر كورونا التي جعلتك تبقى معنا كل هذه المدة”، علّقت والدتي ملمحة لزياراتي القصيرة الأخرى.

رجعت إلى العاصمة وهي ميتة. راودني وقتها سؤال لم يخطر ببالي منذ سنوات: ماذا أفعل هنا؟ كنت أسأل نفسي ذلك خلال سنتي الأولى في العاصمة، لما كنت أتجول في متاهاتها التي ما كانت تعني لي شيئا، عكس باتنة التي يحمل كل شارع فيها طيش الطفولة أو ذكرى ما. بمرور الأيام وتراكم التجارب في هذه الهضبة نسيت السؤال ولم أعد أطرحه. لكن مع الجائحة، لم تنفع 8 سنوات من الصداقات والعلاقات والعمل في شوارع وشقق وساحات أعطت معنى لحركتي في العاصمة وجنّبتني ذلك السؤال، لأن الجائحة ألغت فعلياً أهم المعاني بالنسبة لي ولكثيرين وأجابت على سؤال آخر: الحراك انتهى، ماذا أفعل هنا إذن؟ وكان الجواب: أنا هنا لأنها صارت مدينتي أيضاً.