تناولت في مقال سابق الموقف الغربي من المحرقة الحاصلة في غزة وما يرتبط به من ازدواجية في المعايير لدى الغرب ومن استخدامٍ أداتيّ بغرض تعزيز النفوذ والسيطرة. في هذا المقال أتناول “ازدواجيتنا” في الخطاب العربي العام السائد، وكذلك في المقاربات السياسية المهيمنة في المنطقة العربية، وفرصنا المفوّتة من أجل الوصول إلى تسوية تاريخية مقبولة، وليس حلاً عادلاً، فهذا شأن الآلهة.

إن تناول هذه الازدواجية لا يعني رفضاً للحق الأساسي للمضّطَهد، وهو الشعب الفلسطيني في هذه الحالة، بمقارعة مضطهديه وظالميه بأية وسيلة، تماماً مثلما أن رفض ازدواجية الغرب لا يعني تأييد معاداة السامية.

بل إن رفض هذه الازدواجية يدخل في مسعى تحرير القضية الفلسطينية من نزاعات أخرى تستخدمها أداتياً، أو تموضِعها في سياق آخر يلغي طبيعتها الأساسية المستندة إلى مبادئ أخلاقية عامة يمكن الدفاع عنها، كما يمهد الطريق من أجل الوصول إلى تسويات ممكنة تقوم على أسس ومبادئ عامة مقبولة من الجميع؛ حقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

البداية من مكان آخر

في السنوات التالية للحرب العالمية الأولى شكل احتمال اندلاع حرب أهلية بين المسلمين والهندوس وما قد يرافقها من مجازر وتطهير عرقي بين الجماعتين التحدي الأكبر أمام البريطانيين في شبه القارة الهندية، وقد كانت حرباً لا قدرة لهم على مواجهتها بالامكانات المحدودة والمتضائلة بشكل مستمر.

تعاظمت قوة “الجامعة الإسلامية” بوصفها القوة السياسية المعبرة عن المسلمين في شبه القارة الهندية خلال السنوات، وقد نشأ العديد من رموز الجامعة الإسلامية في كنف “حزب المؤتمر” الذي قاد النضال من أجل استقلال الهند عن بريطانيا؛ هند موحدة ديمقراطية واشتراكية وعلمانية يكون جميع مواطنيها متساوون فيما بينهم بغض النظر عن الدين أو الإثنية.

في عام 1933 نشر شودري رحمت علي، طالب المحاماة في جامعة كامبردج، بياناً بعنوان “الآن أو أبداً.. هل نعيش أم نهلك إلى الأبد؟”، وفيه ذُكرت للمرة الأولى “باكستان” بوصفها اسماً لدولة تجمع مسلمي القارة الهندية، المطلب الذي صار في الأربعينيات برنامجاً سياسياً للجامعة الإسلامية. وبذلك صار هناك برنامجين متنازعين؛ الأول، هند مستقلة وموحدة يعبر عنه “حزب المؤتمر” بقيادة جواهر لال نهرو، وبزعامة روحية للمهاتما غاندي، والثاني، برنامجاً لتقسيم الهند بحيث يحظى مسلموها بدولتهم الخاصة، وهو ما سعت “الجامعة الإسلامية” إلى تحقيقه بزعامة محمد علي جناح الذي بدأ نضاله في صفوف “حزب المؤتمر” قبل أن يغادره من أجل مشروع خاص بمسلمي الهند.

رغب المسلمون بالاستقلال عن بريطانيا، وأيضاً عن الأغلبية الهندوسية التي يخشونها، وتمثلت إجابتهم بإنشاء باكستان. فخشيتهم من عدم المساواة مع الهندوس وما قد يتعرضون له من خطر كأقلية في بحر الأغلبية عززتها التناحرات الأهلية والصراع الطويل بين الطرفين منذ دخول المسلمين-المغول إلى الهند فاتحين ومؤسّسين لإمبراطورية استمرت حتى قضى البريطانيون عليها. وقد عبر محمد علي جناح مرة عن هذه الهواجس والنزوعات، مؤكداً على أن المسلمين يملكون تشريعاً وتاريخاً وثقافة مميزة عن الهندوس الذين ما أن يصافحونه حتى يذهبوا مباشرة إلى غسل أيديهم للتطهر.

لم يملك المسلمون بالواقع تاريخاً واحداً أو لغة واحدة أو ثقافة مميزة، لكنهم امتلكوا ديناً مشتركاً مميزاً عن الهندوس وتاريخ هذا الدين. فعلى مستوى الأفراد أو الجماعات المتناثرة في شبه القارة الهندية لم يكن لديهم شيئاً آخر مشتركاً، بل إن محمد علي جناح يقدم نموذجاً عن غياب مقومات هذه الهوية المشتركة، فهو ينحدر من أصول هندوسية قبل تحول جدّه إلى الإسلام، الطائفة الإسماعيلية، وهو نفسه كان يفكر ويتحدث بالإنجليزية، فلم يتقن الأوردو، لغة المسلمين ومثقفيهم في شمال شرق الهند.

ما جمع مسلمي الهند معاً من أجل “باكستان” كان الإسلام والخشية من الأغلبية الهندوسية وتاريخٍ متراكم من النفور والعداء بين الجماعتين. لكنّ هذا لم يكن كافياً للإجابة عن الأسئلة العملية حول هذه الدولة المفترضة؛ إذ كيف يتم جمع مسلمي شبه القارة الهندية الموزعين على كامل القارة والمختلفين اثنياً ولغوياً مع بعضهم البعض؟ وكيف يتحقق الانفصال عن الهند، وهو انفصال لا يستند على وقائع موضوعية على الأرض؟

تحت تأثير الصدامات والاضطرابات المتزايدة بين المسلمين والهندوس في شبه القارة الهندية، والنزاع المتزايد بين “المؤتمر” و”الجامعة الإسلامية”، وبشكل أكبر من تأثير نضال غاندي من أجل الاستقلال، قرر البريطانيون مغادرة الهند. في البداية، كانوا يرغبون بهند موحدة ومرتبطة ببريطانيا عبر الكومنولث، وهي المهمة التي كُلف بها آخر نائب للملك في الهند، اللورد مونتباتن، غير أنه فشل في الوصول إلى اتفاق بين “حزب المؤتمر” و”الجامعة الإسلامية”، فتقرر التخلي عن مشروع الهند الموحدة والسير في مشروع التقسيم الذي صار مقرراً في 1948.

خطــ٣٠ // تنشر وفق الحقوق المفتوحة Copyleft

في 1946 هاجمت جموع من الغوغاء المسلمين جيرانهم من الهندوس، فردت الغوغاء من الهندوس بالثأر، وما أن انتهى الصيف حتى كان هناك ما يقارب ستة آلاف جثة في شوارع كالكوتا، ثاني أكبر مدن الهند وقتها وأكبر ميناء آسيوي. لم يتوقف العنف، بل تصاعد بشكل منتظم، خاصة مع تزايد حدة النزاع بين المؤتمر والجامعة حول الاستقلال والتقسيم. ففي 1947 قتلت مجموعة من المسلمين سيخياً في البنجاب، فتم قتل 99 مسلماً في كالكوتا وامتدت المجازر والصدامات إلى بومباي ومدنا أخرى.

أمام هذا الواقع قرر مونتباتن أن ينسحب بأسرع ما يمكن والتعجيل بوضع خطة التقسيم المتضمنة الفصل الجغرافي كما فصل الإدارة البيروقراطية وثرواتها ومواردها. وضع البريطانيون حدود باكستان والهند، الخط الذي رسمه السير كيريل راديكليف، وهو ما لم يقبله الطرفان المتنازعان بالتأكيد. غير أن البريطانيين اعتبروا هذا دليلاً على كونهم عادلين بما يكفي. كان التقسيم أمراً مجنوناً تماماً، كما عبر مونتاتن بنفسه عن هذا فيما بعد.

كان المسلمون موجودين في كل الهند، وإن تجمع قسماً كبيراً منهم، قرابة نصفهم، في الشمال الشرقي (باكستان الحالية) والشمال الغربي (بنغلادش). لكن حتى في هذه الأماكن لم يكونوا وحدهم. ففي شرق البنغال كان هناك 35 مليون مسلم مقابل 30 مليون هندوسي في غربها. يوتا كبرى مدن البنغال كانت في الشرق، لكن جميع طرقها وسككها الحديدية ومواصلاتها تقود إلى الغرب، إلى كالكوتا. وبهذا عنى التقسيم أن يُترك شرق البنغال معزولاً عن موانئه ومعامله وحتى موارده الغذائية.

في البنجاب، شمال شرق، كان الأمر أصعب. 18 مليون مسلم كانوا يعيشون بجوار 10 مليون هندوسي و5 ملايين سيخي، من أصل 6 ملايين سيخي في الهند. امتلك السيخ 40% من أراضي البنجاب و60% من محاصيلها، إضافة إلى مدينتهم المقدسة. كانت لاهور، كبرى مدن البنجاب، مدينة مختلطة، حيث عاش 600 ألف مسلم بجوار 500 ألف هندوسي و100 ألف سيخي، لقد كان هذا حال كل مدن وقرى البنجاب.

في 3 تموز/يوليو 1947 أعلن مونتباتن خطته للتقسيم وعرضها على نهرو وجناح، وتحدّد انسحاب البريطانيين في 15 آب/أغسطس من العام نفسه بشكل أسرع مما كان مخططاً، فأمام الصدامات وحوادث الاقتتال اليومي لم يعد البريطانيون قادرين على ضبط الأمور، تاركين لنهرو وجناح 72 يوماً فقط ليتدبّرا أمورهما.

في هذا السياق، اندلع أسوأ ما يمكن للمرء تخيله من مذابح وتطهير عرقي، سقط خلالها ملايين من الضحايا. غادر الهندوس والسيخ غرب البنجاب، وغادر المسلمون شرقه. تكرر الأمر في كل مكان تقريباً. وحده المهاتما غاندي، بكاريزميته ونفوذه وتهديده بالإضراب عن الطعام جوعاً في حال اعتداء هندوسيّ على مسلم، نجح في منع مصير مشابه للمسلمين في كالكوتا، حيث حظي بدعم مسلميها وهندوسها، غير أنه دفع حياته ثمناً لهذا على يد قومي هندوسي. انتهى التقسيم بالحرب الهندية-الباكستانية الأولى في سلسلة من الحروب والعداء الذي لا ينتهي.

النتيجة دولتان، الهند التي حملت تصور حزب المؤتمر باعتبارها دولة علمانية وديمقراطية لجميع مواطنيها، وباكستان التي انقسمت لاحقاً إلى دولتين: باكستان وبنغلادش، فلم يجمع سكانها سوى “قومية إسلامية” لم تصمد طويلاً أمام وقائع التباينات والاختلافات التي تراكمت بدورها في توزيع الثروة والسلطة بين الشرق والغرب.

اختفى تقريباً كل الأغيار من باكستان التي اضطر الهندوس والسيخ والبوذيون وحتى المسيحيون إلى مغادرتها إلى الهند. غادر 6 ملايين باكستان الشرقية إلى الهند بين عامي 1947-1973 بعد أن عاشوا فيها قروناً، وهو أمر تفاقم لاحقاً وبشكل مستمر طيلة تاريخ باكستان التي لعب الإسلام فيها دوراً متزيداً ومهيمناً بعدما اقتصر دوره بدايةً على تحديد هوية الشعب، إذ طرح المؤسسون مثل علي جناح على تصوراً علمانياً للدولة في جوهره فيما يتعلق بالتشريع والعلاقة مع المواطنين.

وعلى عكس باكستان، حافظت الهند على نموذج علماني لدولة تحتضن جميع الأديان والإثنيات وتحفظ حقوقها، وذلك حتى صعود نارندرا مودي والقومية الهندوسية في 2014 حيث بدأ بتحدي علمانية الدولة، وهو ما بقي مقيداً نظراً إلى البنية الدستورية والقانونية المعززة لحماية العلمانية الهندية، الأمر يتطلب تفكيكه عقوداً طويلة، وهو ما يعمل عليه مودي.

أطلق التقسيم حروباً طويلة ومستمرة بين الهند وباكستان، كما أنه جعل من أي حلّ ثالث مسألة شبه ممتنعة في ظل نوع من الكراهية المتبادلة بين الشعبين، فاتحاً جروحاً مستديمة وغائرة بين الجماعتين، فشلت في النهاية حتى الطموحات النهروية ببلد علماني وديمقراطي واشتراكي في تضميدها، تاركة حساسية وخوفاً متبادلاً، وشكوكاً مستمرة بين الطرفين، ليس فقط بين الهند وباكستان، بل بين مسلمي الهند وهندوسها.

لماذا نبدأ من هنا، ونحن نرغب بالحديث عن فلسطين؟ الإجابة بسيطة، فرغم الاختلافات في السياقات التاريخية على عدة أصعدة، لكن لا يوجد ما يشبه إسرائيل أكثر من باكستان، وذلك من ناحيتين؛ فنحن نتحدث هنا عن دولة قامت على التقسيم وانتزاع الأرض، وما رافقه من تهجير وطرد وقتل، فقد قُتل ما يقارب المليون من غير المسلمين ووصل عدد المهجرين ربما إلى 20 مليوناً، ومن ناحية ثانية، إنها دولة لشعب لم يتم تعريفه إلا على أساس الهوية الدينية بغياب أي مقومات أخرى، وهو ما أدى إلى تحويل غير المنتمين إلى هذا الدين ممن عاشوا على هذه الأرض إلى مواطني درجة ثانية أو ثالثة أو حتى عاشرة، وبالتالي خروجهم في نهاية المطاف.

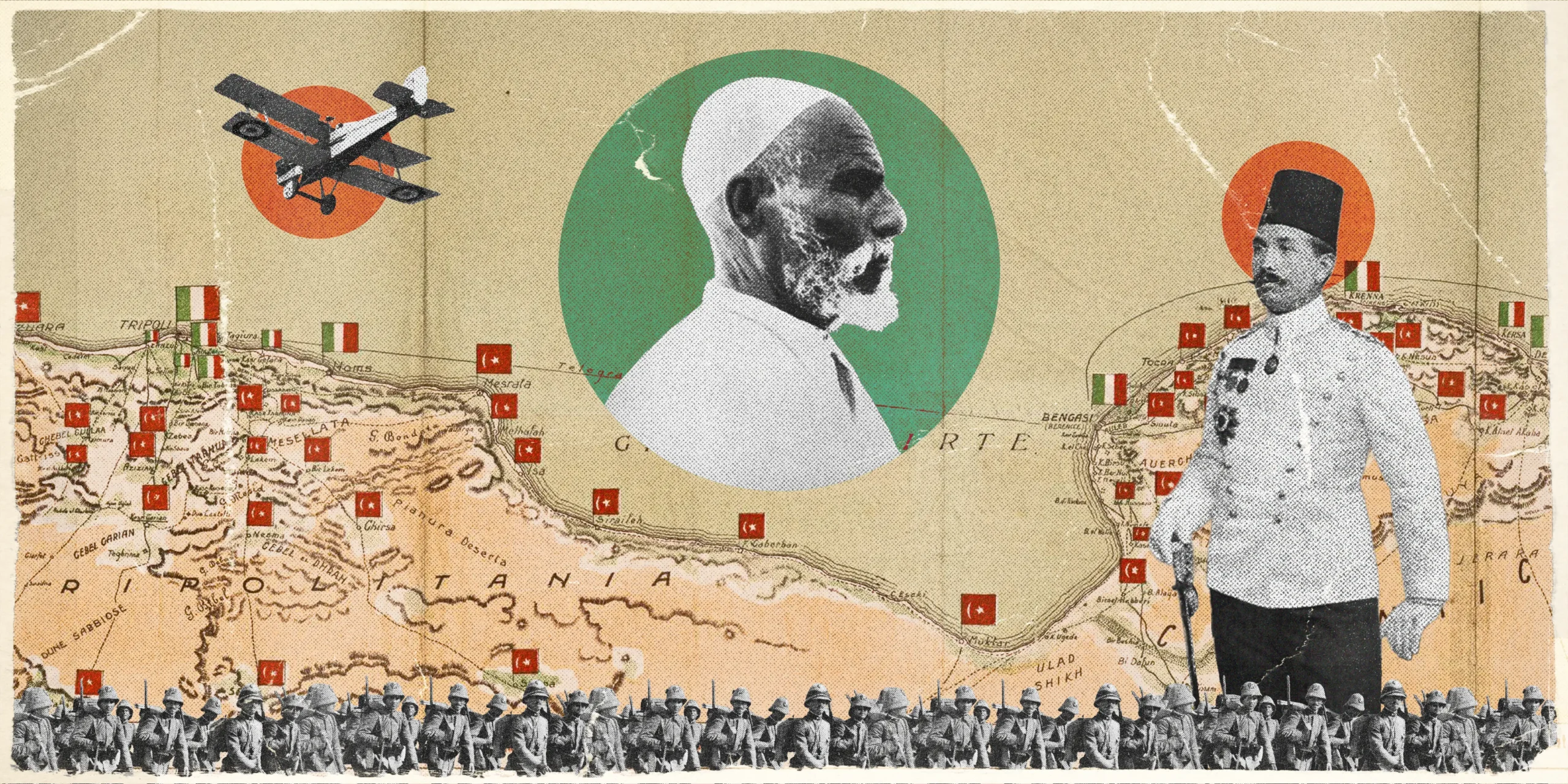

يظهر تاريخ النزاعات بين الجماعات المختلفة في الهند في ظل الاستعمار البريطاني، وسياق تشكيل باكستان وما رافقه من صراعات، والدور (وأيضاً العجز) البريطاني، شبهاً كبيراً بتاريخ الانتداب البريطاني لفلسطين وما لحقه من تقسيم لها، ويمكن إضافة إيرلندا إلى هذا السياق.

ملاحظات المسؤولين البريطانيين في فلسطين تكاد تكون منسوخة عن ملاحظات زملائهم المستعمرين في الهند. يقول اللواء البريطاني برنارد مونتغمري، الذي أُرسل لقمع ثورة 1936 – 1939، “اليهود يقتلون العرب، والعرب يقتلون اليهود. هذا ما يحصل اليوم في فلسطين، والحال سيبقى كذلك على الأرجح خلال الخمسين عاما القادمة”. بل إن مسؤولاً بريطانيا عمل في البلدين، وهو تشارلز تارجت الذي كان أعلى ضابط شرطة بريطاني رتبةً في الهند وانتقل إلى فلسطين منسقاً بين القوى الأمنية المختلفة، قارن مباشرة بين الوضع في فلسطين والأوضاع في الهند وأيرلندا، ومثله قارن المندوب السامي البريطاني آرثر واكهوب بين فلسطين والهند.

لكن باكستان من زاوية قراءة معينة قد تصلح لأن تكون وجهاً إسلامياً لإسرائيل، ومع هذا فهي تحظى بالاحترام والتأييد، فننتصر لها على الهند، وندافع عن “أراضيها المحتلة” في كشمير، بل إن كثيرين منا لا يعيرون قصة نشوئها أي اهتمام يذكر. غير أننا في المقابل نستغرب تماماً من كون الدين قومية في اسرائيل، ونرفض التقسيم وندين التمييز الذي يتعرض له العرب فيها، وهو لا يقارن بما حصل للأغيار في باكستان. هل نغامر هنا باستنتاجٍ خطير لو قلنا إننا بهذا إسرائيليون أكثر مما نتخيل؟

خطــ٣٠ // تنشر وفق الحقوق المفتوحة Copyleft

هل هناك مسألة يهودية عربياَ؟

ننكر وجود مسألة يهودية عربياً لغيابها عن التاريخ العربي الإسلامي، إذ يجري اعتبارها مسألة أوروبية-غربية نحن منها براء، لكنّ غياب “المسألة اليهودية” عن التاريخ العربي الإسلامي -وهو غياب نسبي على أية حال- لا يعني غيابها الآن.

فالوقائع التاريخية لا تكفي للإجابة عن أحوالنا المعاصرة، وكون المسألة اليهودية كانت على الدوام مسألة غربية لا يعني أنها لا تشغل اليوم حيزاً واسعاً من تصوراتنا المعاصرة عن العالم. فقد صارت المسألة اليهودية اليوم مسألة عربية، وهذا لا يعود وحسب إلى وجود ملايين من اليهود الإسرائيليين في فلسطين وما تبعه من توطين “المسألة اليهودية” لدينا، إنما أيضاً إلى تطور صورة اليهودي في المخيال العربي المعاصر، وما يتعلق به لجهة الحلول السياسية الممكنة للمسألة الفلسطينية ومستقبل هؤلاء اليهود بيننا.

يعود التأثر العربي بالمسألة اليهودية وتبيئة التصورات الغربية المعادية للسامية إلى زمن سابق على إسرائيل والحركة الصهيونية. فقد وجدت قصص “فطير الدم” طريقها إلينا منذ القرن التاسع عشر، كما في حادثة الراهب توما الكبوشي في دمشق. أما اليوم فقد صار لدينا طوفان من حكايات المؤامرات اليهودية والماسونية وغيرها، بالاتكاء على كامل التراث المعادي للسامية الذي أنتجته أوروبا.

تجلى العداء لليهود في وقائع اضطهاد اليهود وتهجيرهم من البلاد على وقع تأسيس إسرائيل، فقد أُجبروا على مغادرة بلادهم العربية بعد أن أقاموا فيها قروناً، وفي حالة سوريا والعراق بعد مضي ما يزيد عن ألفي سنة على وجودهم فيها. انتهى الوجود التاريخي لليهود في سوريا والعراق واليمن ومصر، فيما تضاءل بشكل كبير في شمال افريقيا.

لم يشفع لليهود في البلدان العربية ما قاموا به من نشاط مضاد للحركة الصهيونية في فلسطين، مثل “لجنة مكافحة الصهيونية العراقية” التي أسسها الحزب الشيوعي وتولى قيادتها عدد من اليهود العراقيين. بل تعرض اليهود لطرد جماعي من العراق بعد ما حصل من اعتداءات عليهم (الفرهود). وفيما خصّ الشيوعيين العراقيين اليهود فقد خُيروا في سجونهم، حتى في العصر الجمهوري، بين البقاء في العراق واعتناق الإسلام، أو الطرد، وهو ما حصل مثلا مع المناضل الشيوعي والمؤرخ الموسيقي حسقيل قوجمان أو الاخوين صالح وداود الكويتي والدا الأغنية العراقية الحديثة.

تلاقت المسألة اليهودية في صيغتها المعاصرة مع تراث طويل من العداء لليهود عرفه الإسلام، مثله مثل أي دين ابراهيمي تجاه أي دين ابراهيمي آخر، فقد تزاوج التراثان في إنتاج نسختنا المحلية من العداء للسامية، فامتزجت نظريات المؤامرة والماسونية وبروتوكلات حكماء صهيون الغربية مع القصص التراثية عن بني قريظة وقتلة الأنبياء وعبد الله بن سبأ، وهو ما نشهده في أدبيات فصائل وحركات سياسية مثل “حماس”، و”حزب الله”، وبشكل أشد هزلية مع الحوثيين كما يظهر في شعارهم بما لا تخطئه العين: “الله أكبر. الموت لأمريكا. الموت لإسرائيل. اللعنة على اليهود. النصر للإسلام”.

وجد هذا التداخل بين التقليد الغربي لمعاداة السامية والأنماط التراثية-المحلية لعداء اليهود طريقه مبكراً إلى فلسطين وذلك في سياق مواجهة الحركة الصهيونية. ففي الصدامات بين العرب واليهود في فلسطين، والتي حصلت بشكل مبكر جداً من تاريخ الانتداب البريطاني كما في أحداث النبي موسى في القدس 1920 ويافا 1921، لعبت هذه التقاليد المتباينة دوراً مهماً في تحفيز الجموع وتزويدها بالصور والشعارات اللازمة لاستثارتها.

خلال هذه الأحداث قامت مجموعات عربية بمهاجمة الأحياء اليهودية ورافق الهجوم حوادث قتل ونهب واغتصاب. وهو ما ترتب عليه لاحقاً تطورات مفصلية سواء فيما يتعلق بتحديد السياسات البريطانية، (فقد أدت مذبحة النبي موسى إلى إدخال نص وعد بلفور في نص الانتداب، كما أدت أحداث يافا إلى فصل تل أبيب إدارياً عن يافا وتكريسها مدينة يهودية مستقلة)، وتشكيل مواقف الجماعات اليهودية والعربية وترسيخ حدود الانقسام الأهلي والمخاوف بين الجماعات.

بالتأكيد لم تكن الهجمات بسبب “عداء السامية”، وهي الطريقة التي نظّر لها اليهود والحركة الصهيونية على ضوء خبرات المذابح والاضطهادات التي شهدها العديد منهم في أوكرانيا قبل قدومهم إلى فلسطين، حتى أنهم استعادوا تفاصيل مميزة لتلك الأحداث ليدخلوها في شهاداتهم حول الأحداث في فلسطين، بل أشار البريطانيون في تحقيقاتهم حول الأحداث إلى كونها ليست نتيجة حصرية للعداء اليهود ولا يمكن فصلها عن النزاع الذي أثارته الحركة الصهيونية ومشروعها في تأسيس دولة يهودية في فلسطين.

كان موقف النخب العربية مضطرباً، فمن ناحية أكد العديد من أفراد النخبة الفلسطينية على الصراع مع الصهيونية، وليس مع اليهودية، مدينين بشكل تام لما حصل خلال هذه الأحداث، وفي المقابل كان هناك أطراف أخرى من هذه النخبة استخدمت شعارات معادية لليهود استعارتها من الأوروبيين. أما على المستوى الشعبي فقد تداخل الصراع مع الصهيونية مع العداء الإسلامي الموروث لليهود في تحفيز الجماهير لمهاجمة اليهود. إنها الخلطة التي ما نزال نشهدها اليوم في مجمل حركاتنا الشعبية عربياً، خليط من دوافع متباينة ومرجعيات وتصورات مختلفة.

إن حضور “مسألة يهودية” عربياً يعني أن أمام العرب نفس المهمة التي طرحت تاريخياً على الأوروبيين؛ أو السؤال نفسه “ماذا نفعل مع اليهود في بلادنا؟”. قدم الأوربيون إجاباتهم المختلفة عليه، بدءاً من الحل الذي طرحته الثورة الفرنسية عبر علمنة الدولة وإلغاء التمييز ضدهم ودمجهم في المجتمع بوصفهم مواطنين. وبفضل جيوش الثورة، خرج اليهود من غيتوهاتهم ليس في فرنسا وحسب، بل في كل أوروبا. غير أن الإجابة التي تحققت بالفعل تاريخياً تمثلت في إنهاء وجودهم في أوروبا، وبهذا المعنى فإن النازية والصهيونية كانا حلفاء موضوعياً، يلتقيان على نفس الهدف.

بشكل مبكر وعلى وقع الهزائم والسلام المفروض بالقوة على العرب، نظّر جوزف سماحة لحل عربي للمسألة اليهودية يقوم على دمج اليهود القاطنين بيننا بوصفهم أفراداً ومواطنين في ظل نظام عربي ديمقراطي لا يمكن له التعايش مع إسرائيل.

لكن ما نظر إليه سماحة باعتباره الخيار العقلاني للعرب، يبدو بعيداً في ظل صعود الهويات وتكريسها، وتغوّل نظام الاستبداد العربي المتحالف مع إسرائيل. فنجد أنفسنا في مواجهة الاستبطان العربي للخيار الأوروبي المتحقق تاريخياً (الإبادة، الطرد، أو الغيتو) في مقابل الإجابة اليهودية المستندة إلى خبرتهم الخاصة، الدولة اليهودية.

ليس عبثاً في أن يكون بيني موريس، رائد المؤرخين الاسرائيليين الجدد، من دعاة حل راديكالي للمسألة عبر تأييد التهجير للعرب (التهجير والتطهير العرقي الذي كان من أوائل المؤرخين الذين فضحوه) منطلقاً من أن العرب معادون لليهود ولن يقبلوا بهم هنا، وبالتالي يرى موريس أن الصراع العربي الإسرائيلي هو صراع بين جماعات غير قادرة على العيش سوية مما يجعل الحل الوحيد الممكن هو تأمين الفصل بينها من أجل ضمان حياة مستقرة بشكل ما لكل منها، كما سبق وقال اللواء البريطاني مونتغمري. هذا الموقف يتماشى تماماً مع الرواية الإسرائيلية ومتطلباتها الأمنية في محيط معادٍ يتميز بتفوق عددي عربي كبير. كما يمكن الإشارة هنا إلى البعد العربي في مسألة التهجير، خاصة فيما يتعلق بحالة اليهود العرب الذين طُردوا من بلادهم ولجأوا بدورهم إلى إسرائيل، وهي خلاصة تعززها تجارب اليهود في مختلف البلدان العربية.

خطــ٣٠ // تنشر وفق الحقوق المفتوحة Copyleft

فلسطين.. كتفصيلٍ صغير

إن تناول المسألة اليهودية عربياً يستدعي بالضرورة سؤال الإسلام؛ هل الصراع في فلسطين يدور حول أرض محتلة طُرد جزء من شعبها فيما يقبع الجزء الآخر (وقسم منه مهجر من أرضه الأصلية التي اُنتزعت عام 1948) تحت الاحتلال والتمييز العنصري والموت اليومي؟ أم أن هذا الصراع جزء من “مسألة يهودية”، يهود في مواجهة مسلمين/ ويجد جذوره في الأديان وفي تاريخ يزيد عن الألف عام؟

في الحالة الثانية تصبح فلسطين تفصيلاً صغيراً، لكن الأهم أن ما نعيبه على الآخرين، الغربيين لجهة ازدرائهم للمبادئ وحقوق الإنسان والشعوب، نمارسه نحن بدورنا في تخيل صراع ديني لا تعود فيه حقوق الشعوب والإنسان إلا زينة دبلوماسية عند الحديث مع الآخرين، لا نلبث أن نرميها.

من المفيد، هنا، الإشارة السريعة إلى عمل طه عبد الرحمن “ثغور المرابطة: مقاربة ائتمانية لصراعات الأمة الحالية” الذي يتناول في جزئه الأول القضية الفلسطينية. والمفيد هنا، والمثير أيضاً، أن عبد الرحمن يحاول أن يضفي بعداً إنسانياً على الصراع مع إسرائيل، رغم وصفه بأنه “صراع إسلامي إسرائيلي” لأسباب يذكرها في التقديم.

لكن ما أن يبدأ في وصف الصراع حتى نجد أمامنا مدوّنة دينية تنهل من تقليد ديني يمكن له بسهولة أن ينحدر إلى “عداءٍ للسامية”. فالإسرائيليون يؤذون الإله، وهذا ما يشهد به تاريخهم الطويل الذي ذكرته كتبهم التوراتية والتلمودية، حيث نقضوا دوماً مواثيقهم مع الله، ونازعوا الله صفة المالك عبر احتلال الأرض، وبشكل أكثر إيلاماً كونها الأرض المقدسة التي أوقفها الله على أهلها المقدسيين، وما يرافق هذا من مسعى اليهود لإفساد الفطرة الإنسانية والاعتداء على الأنبياء.

إن السياق المقدم هنا يمكن بسهولة ربطه مع صراع ديني، ومع عداء لليهود من حيث هم يهود، وبهذا تكون فلسطين تفصيلاً تتحدد أهميته في إظهار الطبيعة الوحشية لليهود لا أكثر. فلسطين امتحان الأمة في صراعها السرمدي ضد الشر.

لا يمكن تسويغ هذا التصور خارج السردية الإسلامية، بمعنى أنه لا يحمل أي مضمون خارجها يمكن على أساسه إدانة الاحتلال ومواجهته. والأدهى أنه ينتهي إلى إنتاج نسخة إسلامية من العداء للسامية من ناحية، ومن ناحية أخرى وعبر تقديم سردية دينية للصراع متعالية تاريخياً، يُقدم أسباباً أكثر إقناعاً للغرب المسيحي لمساندة الإسرائيليين في مواجهة المسلمين، الذين احتلوا الأراضي المقدسة، حيث ظهر الله كإنسان (والجملة الأخيرة تعود لأغنية من عهد الحروب الصليبية بعنوان “فلسطين“، تقدم تكثيفاً لمخيلة صليبية تشابه في محاججتها محاججة عبد الرحمن عن الأرض المقدسة التي سُرقت ووجب تحريرها، وبالأحرى تطهيرها).

المسألة الإسرائيلية

في مقابل المسألة اليهودية، أو المواجهة مع اليهود بوصفهم يهود، هناك مسألة أخرى متشابكة معها بشدة وإن تكن منفصلة، وهي المسألة الإسرائيلية. هذا الانفصال ليس معطى بديهياً وواضحاً في ذاته، بل على العكس فإن الصهاينة يسعون وبشدة إلى التأكيد على التطابق بين المسألتين الإسرائيلية واليهودية، وهذا أيضاً حال عربٍ كثر ممن تشغلهم معاداة اليهود بشكل جدي، إلا أن التمايز بين المسألتين أمر يجب إبرازه وتوضيحه، فهو لضرورات منطقية وحسب، إنما لكونه مطلبً سياسي جيب التأكيد عليه والسعي من أجله.

فالمسألة الإسرائيلية هي المسألة السياسية المطروحة أمامنا في مواجهة واقع سياسي هو وجود دولة إسرائيل، الدولة التي تمارس الاحتلال والفصل العنصري والاستيطان من جهة، ومن جهة أخرى، الدولة التي تأسست على أنها ملجأ لشعب تعرض للاضطهاد والإبادة، وهي اليوم تملك كل مقومات الدولة بما فيها الشعب. كما أن هذه الدولة، أيضاً، وبرغم كل ما تمارسه من موبقات، تستند في شرعيتها إلى النظام الدولي القائم على حق تقرير المصير وحقوق الإنسان والسيادة.

بهذا التمييز، تكون المسألة الإسرائيلية مسألة سياسية لمواجهة كيان احتلالي استيطاني، أي مسألة الحل السياسي للصراع العربي الإسرائيلي وإخراجه من كونه صراعاً ميتافيزيقياً تغذّيه المسألة اليهودية، أما المسألة اليهودية فهي مسألة ثقافة سياسية بشكل أساسي، يفترض مكافحتها ومواجهتها على أساس مبدأ المساواة بين البشر.

إن تحويل المسألة الإسرائيلية لتكون مجرد بعدٍ من أبعاد المسألة اليهودية يعني وضعنا في دائرة مفرغة من صراعٍ مطلقٍ مع اليهود، والقضية هنا لا تقوم على مجرد بلاغة لغوية، وازدواجية لطالما مورست، مثل تأكيدنا أننا لا نكره اليهود ولكننا ضد إسرائيل بينما في المحافل الخاصة كما في المساجد والمظاهرات و التحليلات نعيد التأكيد على تراثٍ من كراهية اليهود ومعاداتهم، خاصة إننا لم نعد في عالمٍ لا أحد فيه يتقن لغتنا وتبقى فيه قصصنا الخرافية مخبوءة بين جدران اجتماعاتنا الخاصة.

دولة واحدة.. دولتان

ما يعرف بـ “حل الدولتين” هو الحل المعتمد دولياً، كما يظهر في المبادرة العربية وأوسلو وقرارات الأمم المتحدة وكل النسق السياسي، وهو طرحً ينطلق في إحدى جانبيه مما ذُكر فيما يخص المسألة اليهودية، أي حاجة الجماعة اليهودية إلى دولة تحميها وتؤمنها أمام الأخطار التي تحدق بها من قبل جماعات معادية وكارهة لها.

لكن “حل الدولتين” ليس حلاً يمكن البناء عليه، إذ تظهر الوقائع على الأرض استحالة تحقيقه، وأن يكون مقبولاً وعادلاً بما يكفي لتأسيس واقع جديد. فالقوة الحقيقية الدافعة وراء السعي الحثيث تجاه حل الدولتين هي الإجماع الذي تسنده الوقائع المختلفة عن استحالة العيش المشترك بين العرب واليهود على أساس من المساواة والمواطنة والحرية المشتركة.

أما “حل الدولة الواحدة” الذي يبدو أكثر منطقية بناء على الوقائع الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية في فلسطين التاريخية، فهو بدوره حلّ ممتنع، مع رفض مطلق لكل جماعة له باعتباره تهديداً مباشراً لها.

فلن يقبل اليهود العيش في دولة يكون العرب فيها أغلبية، وهم الذين يرون في العرب أعداء يريدون لهم الموت والزوال، كذلك لا يرغب العرب بدولة واحدة تنكر عليهم حقهم التام بفلسطين التاريخية، وما يليه من حقوق أعلى (عربية أو إسلامية) في فلسطين، وإن كان هناك تيارات أكبر فيما بينهم تؤيد مثل طرح الدولة الواحدة وبشكل متزايد، مثل حركة “أبناء البلد” الناشطة بين عرب 48 التي دافعت عن هذا الطرح في سبعينيات القرن الماضي، ولاحقاً تبناه أيضاً حزب التجمع الديمقراطي، كذلك طرحت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خيار الدولة الواحدة في برنامجها الاستراتيجي لتحرير فلسطين عام 1970 واستعاده جورج حبش مرة أخرى بعد تجربة اتفاقات أوسلو، ومثلها أيضاً الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

ربما كان حل الدولة الواحدة الحل الأكثر مثالية للعرب في أوقات مختلفة، ليس الآن وحسب ، بل منذ بدايات الصراع، لكن وقتها لم يكن العرب مدافعين عن هذا الحل. ففي فترة الانتداب البريطاني على فلسطين، وخاصة بعد الصدامات المختلفة التي وقعت -خصوصاً في العشرينات- ظهرت مجموعة من أعضاء الحركة الصهيونية الذين أدركوا مبكرا المآل الذي ينتظره الوضع في فلسطين مع استمرار الخطة القائمة على انشاء دولة خاصة بكل جماعة وما يترتب على هذا من أعمال عنف وتطهير عرقي.

ومنذ أوساط العشرينيات طالبت مجموعة Brit Schalom (تحالف السلام) بدولة مزدوجة القومية لليهود والعرب في فلسطين داعية للتخلي عن الدعوة الصهيونية بإنشاء وطن قومي يهودي. وقد حظيت المجموعة بدعم عدد من المثقفين اليهود في ألمانيا مثل مارتن بوبر. وخلال الثلاثينيات قدمت المجموعة عدداً من المقترحات للتقارب بين اليهود والعرب عبر العمل المشترك في مجالات متنوعة مثل الإطفاء ومواجهة الملاريا ونقابات مشتركة لتعزيز التعاون والتقارب بين الجماعتين. وسعت الجماعة إلى التواصل مع قيادات عربية مثل موسى قاسم باشا الحسيني رئيس اللجنة التنفيذية العربية في المؤتمر العربي الفلسطيني، وراغب النشاشيبي رئيس بلدية القدس.

كذلك دافع ايهود ماغنس الرئيس الأول للجامعة العبرية في القدس، عن حل يقوم على العيش المشترك بين اليهود والعرب في دولة واحدة بحيث تمتلك كل جماعة حداً أدنى من السيادة الخاصة بها على شؤونها، وأسس منظمة الاتحاد “Ichud” التي تدعو لبرنامج شبيه بمنظمة تحالف السلام. كان ماغنس صهيونياً ثقافياً، دافع عن تمايز وحق الشعب اليهودي في امتلاك أموره لكنه تخيل هذا في إطار دولة واحدة يعيش فيها العرب مع اليهود.

تنوعت النسخ المختلفة من هذا الطرح، وبعضها قديم يعود إلى بداية الانتداب البريطاني حيث كانت إحدى الأفكار تقوم على نوع من الاستقلال الذاتي لليهود داخل دولة عربية تحت الحكم الهاشمي للملك فيصل.

أيضاً قدم تروتسكيون، كانوا يهوداً في غالبيتهم، اقتراحهم القائم على اتحاد من الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية التي تجمع اليهود والعرب في كامل المشرق سوية في مواجهة الاستعمار الامبريالي، باعتبار أن الاشتراكية هي ما ينهي الشروط المادية للعداء بين الشعوب، العداء الناجم عن القومية والنزعات الامبريالية للرأسمالية وتوابعها في الدول الشرقية.

خطــ٣٠ // تنشر وفق الحقوق المفتوحة Copyleft

لكنّ حلّ الدولة الواحدة لا يأخذ مغزاه لمجرّد امتناع تحقق الحل الآخر، حل الدولتين، وذلك لأسباب موضوعية. ففي النهاية يسعى الجميع إلى حل الدولتين رغم كونه وهماً يتأكد كل يوم. وبرغم وجود صيغ شديدة التباين لشكل الدولة الموعودة، بدءاً من الخيار الأكثر راديكالية، باستعادة اقتراحات سماحة، القائمة على دمج اليهود كأفراد ومواطنين، إلى نسخ فيدراليةٍ من خيار دولة واحدة ثنائية القومية بما يفتح الباب للجماعتين لتنظيم أمورهما بشكل منفصل ويلتقي بشكل أكبر مع هواجس الهويات الجمعية والحاجة إلى ملامسة مخاوفها وطموحاتها، فإن إمكانية تحقق حل الدولة الواحدة يفترض شروطاً موضوعية-ذاتية تسمح للجماعتين بالعيش المشترك مع إحساس بالأمن وتأمين حياة كريمة.

في سياق الشروط الحالية التي تحيط بتصورات الجماعتين عن الأخرى فإن هذا الشرط من الأمان يبدو بعيداً إن لم يكن مستحيلاً. إذ ما الذي يجعل اليهود يقبلون بالحياة في دولة مع العرب، حياة شديدة الخطر، وهو ما يبدو من تجارب جماعات أقلوية أخرى لم تملك تاريخاً من الصراع والدم معهم، ورغم ذلك انتهى بها الحال إلى أسوأ ما يكون، (وهذا التخوف محق تماماً استناداً إلى الخبرة التاريخية للعيش المشترك في هذه البقعة من الأرض، وهذا ما يعني أن طرح بديل يقوم على عيش مشترك يعني مرة أخرى فتح هذا الجرح الغائر للتعايش بين الجماعات المختلفة وما يترتب عليه من تسويات وتنازلات). وما الذي يجعل العرب يقبلون الحياة مع مستوطنين احتلوا أراضيهم، وهجروهم، وأذاقوهم شتى أنواع الاضطهاد والتمييز والتطهير طيلة حياة هذا الكيان؟

يفترض حل الدولة الواحدة الديمقراطية العلمانية أن تُحلّ المسألة الديمقراطية والعلمانية، وهذا يكثف لحد بعيد واقع أن المسألة الفلسطينية ليست مسألة قائمة في ذاتها، إنما لحظة تجتمع عندها جميع الأسئلة المفتوحة، وهو ما يعني خلاصةً أن المسألة الفلسطينية تبدو مدمجة في الطريق العربي للتحرر.

ما الذي يجعل من هذه الفرص الضائعة ضائعة حقاً؟ لماذا عجزنا عن الاستفادة منها، الالتقاء مع بعض من هم في مواجهتنا؟ لم نتقدم كثيراً على اللحظة التي قدم فيها جوزيف سماحة مساهمته من أجل حل عربي للمسألة اليهودية. على العكس، نبدو في سياق نكوص كلي بالمقارنة مع مقترحاته. لا مسألة ديمقراطية أو حرية أو مواطنة في الأفق، في مقابل هيمنة تامة لسياسات الهوية التي تغذي أكثر المخاوف وحشية. أليس تاريخ الفرص الضائعة فلسطينياً في جوهره انعكاس لتاريخ النهضة العربية المفوتة الذي هو في أحد أشكاله تاريخ ازدواجية المعايير الخاصة بنا؟

ما بعد 7 اكتوبر

نظراً لأننا نكتب من لحظة ما بعد السابع من أكتوبر، يصبح من الضروري أن نضع هذه اللحظة في سياق نقاشنا. وهذا يتطلب أيضاً التمييز بين حق المظلوم في مواجهة الظلم الواقع عليه، وبين تصور المظلوم نفسه لما هو “حق”.

الانحياز للأولى لا يعني انحيازًا للثانية؛ ورفع الظلم لا يعني بالضرورة تحقيق ما يتصوره المظلوم على أنه عادل. على العكس، قد يكون تصور “العدل” لدى المظلوم مدخلاً لظلم أشدّ أو لحروب مستمرة. إذ إن “العدل” سؤال بالغ التعقيد.

فالانحياز إلى فعل حماس المقاوم في السابع من أكتوبر، والذي يُقارن بالمعارك العظيمة لحركات التحرر الوطني في مواجهة جحافل المستعمرين، لا يعني بالضرورة الانحياز لـ “حماس” وأفكارها وتصوراتها حول القضية الفلسطينية. فـ “حماس” حركة إسلامية تنغمس كليةً في تصور ديني للصراع، وتجعل من فلسطين وقفاً إسلامياً مغتصباً من اليهود، مع ما يرافق هذه التصورات من مخيلة معادية لليهود. وبهذا يتحول الصراع إلى صراع مطلق، وينسدّ الأفق بالنسبة للآخرين (أياً كانوا هؤلاء الآخرين، وهذه آخرية لم تعد تقتصر على اليهود وحسب) بحيث لا يجدون لأنفسهم مكاناً في هذا الحل.

كما أن نقد “حماس” و ايديولوجيتها، وهو ما تنخرط فيه هذه المقالة بشكل ما، ليس مواجهةً مع فعل المقاومة بحد ذاته التي تقوم به “حماس”، فهذا ما ينحاز له المرء انطلاقاً من حق المظلوم المبدئي في مواجهة ظالمه.

قد يبدو هذا الموقف ممكناً من الناحية النظرية فقط، دون أن يكون له جدوى عملية. ولكن هذه المعضلة هي في جوهرها عملية، ولا يمكن حلها إلا بوسائل عملية، من خلال إنتاج مقاومة تتماشى مع تصوراتنا لما هو صحيح. هذه المسألة مهمة للغاية، أن التناقض هنا ليس مجرد تناقض نظري يحتاج إلى حل نظري أو فكري، بل هو تناقض عملي، ومحاولة حله نظرياً لن تنتج سوى مزيداً من السخف، كأن نقدم وصفة نظرية لما نتوقعه من المقاومة التي نريدها لكي نقف معها، وهو ما ينتهي إلى نوع من المزايدة الثورية منزوعة الثورية، ثورية وأخلاقية ترضي غروراً فكرياً، أو تنتهي إلى انحياز للمنتصرين والأقوياء ونظامهم القائم.

لكننا هنا أمام مأساة حقيقية، وهي التفكير في سؤال عملي دون القدرة على أن نكون نحن أنفسنا عمليين. فنحن غير قادرين على تقديم حلّ واقعي للتناقض، إذ ليس بالإمكان وفق الشروط الحالية أن نحارب أو نؤسس أحزاباً وحركات مقاومة وفق تصوراتنا، وكل ما بوسعنا فعله هو أن نأخذ هذا التناقض في اعتبارنا ونحن نفكر في المسألة التي نواجهها، وأن ندرك أنه ليس تناقضاً على مستوى الأفكار فقط، بل هو جزء من الواقع.

وفي ظل غياب الممارسة العملية التي وحدها قادرة على تقديم حلول، يبقى إسهامنا الوحيد المتاح هو الإشارة إليه، الإشارة إلى المأزق الناتج عن تصورات “العدل” القائمة على الهوية، والذي يتجلى بعدم قدرتنا على تحويل الإنجازات العسكرية أو الشعبية إلى نصر حقيقي طالما أننا غير قادرين على توحيد الناس من حولنا، سواء كانوا من شعبنا أو من الآخرين.

كما أنه يتجلى في نقدنا لازدواجية الغرب الأخلاقية واستخدامه الأداتي للحقوق، فهذا النقد ليس ذا معنى طالما نحن أيضاً نمارس نفس الازدواجية والأداتية. فما الذي يعنيه شجبنا لتصورات الآخرين الدينية للعالم، في الوقت الذي نصنع نحن فيه تصورات دينية مشابهة؟ وما معنى استدعاء حقوق الإنسان في احتجاجاتنا إذا كنا لا نؤمن بها حقاً؟ وما معنى التمسك بحق الشعوب في تقرير المصير إذا كنا لا نؤمن به فعلاً؟ وما قيمة اللجوء إلى التراث القانوني لمحاكمة جرائم الحرب والإبادة إذا كنا لا نؤمن به بصدق؟ الإيمان بهذه القيم يعني أنها تنطبق علينا بنفس القدر الذي تنطبق فيه على الآخرين.

اليوم، يمتلك الهويّاتيون الهيمنة والسلطة على جميع الجبهات، وهم يشبهون بعضهم البعض بشكل لافت رغم الحروب المستعرة فيما بينهم، تماماً كما تشابه قوميو الأمم المتقاتلة في الماضي، بينما المعنى الحقيقي والوحيد للقضية الفلسطينية، بوصفها قضية شعب طُرد من أرضه، أنها تقوم على إرث حقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

المعنى يفقد قوته الجامعة التي يمكن أن توحد الناس إذا ما تم وضعه في إطار سرديات الصراعات الدينية والحضارية. وليس من المستغرب أن يكون الأكثر انحيازاً لفلسطين من خارج المنطقة، من أمريكا الجنوبية إلى جنوب إفريقيا مروراً بإيرلندا، هم أولئك الذين يرون فلسطين من خلال عيون تراث حركات التحرر ومحاربة التمييز.