في كل صباح، أحاول ألا أخرج مثل باقي الملايين إلى العمل، لا أريد أن أذهب إلى حرب لا أؤمن بها. حيث تتحول الساعات إلى سلّم غير منتهٍ لارتقاء التعب، والأجساد إلى أدوات. أريد إعلان ثورة عبيد، صرخة أناركية مدمرة لمفهوم الدولة ولمعنى السلطة، لا أريد أن أكون جزءًا في نظام يريد امتلاك روحي، فالعمل في الأنظمة المتغولة مجرد قيد “بعدة أمتار إضافية” مغلفٍ بورق هدايا؛ حيث يُقاس كل شيء فيه بثنائية الربح والخسارة، بحرق الوقت فيه كما يحرق أوكسيجين الجسد، ويتم التنافس بين أروقته حتى الإعياء، وتُحرض روح الإبداع والابتكار فيه لتتماشى مع رغبات السوق وجشع المستثمرين. لقد حوَّل هذا العالم المتكسّر على ذاته علاقتي بالعمل إلى علاقة مجحفة، مرتبكة، غير مُشبعة لا لمغامرة العقل، ولا لروحي التواقة لكل ما هو محرض ومغاير، حيث لا يرى أثرًا لتلك العلاقة إلا من خلال تكدّس أرباح وحشي في حسابات الآخرين.

كان يا مكان

في المرات الأولى التي تلقيتُ فيها أجرًا على نصٍ كتبته، لم أشعر بالفرح. شعرتُ بشيء غامض يشبه الذنب، كأني بفعلي هذا قد خرقتُ لدى الآخرين عهدًا غير مكتوب، وكسرت عُرفًا سريًا نشأنا عليه: أن يكتب المشتغلون بالثقافة نصوصهم تحت تأثيرات من وجد وتسامٍ، تتيح لهم اعتناق حالة من الرسولية مبالغٍ بها، تحمل على أكتافها “السيزيفية” نشر المعرفة وإعلاء شأنها. فها هم الكتاب، ما داموا متسقين مع نزاهتهم، تاركين ذواتهم منغمسة كلها في فكرةٍ طوباويةٍ تُؤثّم الأجر، سيستطيعون حتماً الصمود أمام وحش التسليع، حتى لو حاربوا بسيوف خشبية. لكني وعكس الباقيين ألححت على أن الجانب المادي من العمل هو المعادل الموضوعي لقيمة ذاك العمل، والدليل الوحيد والأولى على احترام الطرف المقابل، لك ولعملك أيضاً، هكذا وبعكس الآخرين أؤمن ولا زلت بأننا ما “نفعل” ، وبالتالي “فنحن” ما نعمل. وهذا ما أدى بي لأبقى ولسنوات أترنح على هامش الحياة الثقافية، غير مبالية إلا بما أحب، والأصح بما أحترم.

ابنة أبي

نأتي الحياة، تنتجنا سلالات بصفات وتاريخ وحكاية، وأنا منذ وصلت هنا، وأنا أعلم أني ابنة أبي، ابنته وحده، أعلم أني نتاج أخلاقي لكل قناعاته، حتى لو لم أوافق على كل القناعات وتصارعت معها، حتى لو تجادلنا حولها حد الإنهاك، حتى لو لمته على روح الموظف التي سكنته أو اعترضت على انضباطه، وإسبارطيته التي لم يقسو بها إلا على نفسه. لكني ودائمًا وبيقين يشبه الإيمان، أعلم أيضًا، أني إن لم أرث منه غير احترامه المرضيّ لقيم وأخلاقيات العمل فيكفي. هنا أبدو كالممسوسة، التي لا تتسامح مع أحد، وتعلن حربها ضد كل شيء وهذا الكل شيء لم يكن يومًا سوى الرداءة.

منذ سنوات وأنا أقاوم كحالمة شرسة كل ما فرضته عليّ الواقعية الغربية، والواقعية العربية، والواقعية البذيئة. كوني لا أستطيع الانسلاخ عما أفعل، كوني لا أومن بالوظائف التي نقوم بها لكل الأسباب الضرورية، غير الصائبة كالجوع، والطبابة، والسكن، ومتطلبات الأولاد، فعقد العبودية الذي وقعه الغالبية مع الدول والمؤسسات، عجزتُ عن توقيعه، وقمت بقيادة ثورتي الخائبة ضد النظام الكوني بحاله: وحيدة، فقيرة، بلهاء، ومنفية خارج الأنظمة “المعترف بها” نفيًا مضاعفًا. ولم أبالِ لاعتقادي بأني دفعت كل هذا ثمنًا للحرية. فهل أنا حرة؟

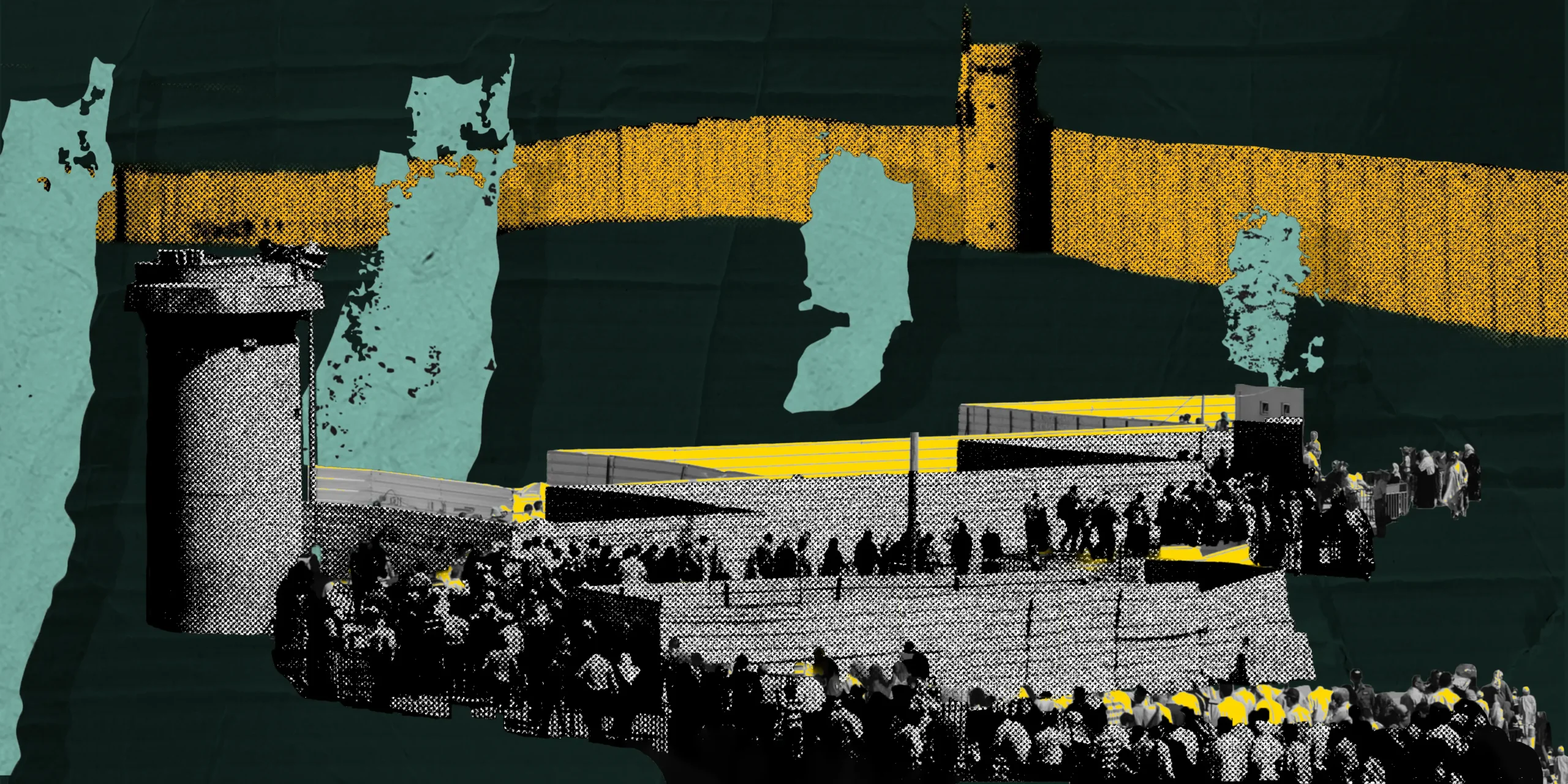

متى استعبدتم الناس؟

عشت في سوريا، في بلد أنتجت فيه الاشتراكية الحالمة التي ترنحنا تحت وطئتها حلمًا بالعدالة والمساواة. فكنا كمعظم البلاد العربية التي حارت أين تذهب بأحلامها ومفاهيمها، ولعجزها عن إيجاد الجواب، حملت تلك الآمال ووزعتها على أجساد الفقراء مبقّعة بقيم مطلقة من عدل وحرية ووطنية، فشلت بعدها أن تجد معادلًا موضوعيًا لقيمة الثقافة فجعلتها – وياللبؤس- مجانية.

سأكبرُ، وستنفضُ البلادُ عن نفسها وسأنتفض عليها سعياً وراء الحرية. حرية أن أعمل ما أحب!

فهمني أبي، عرف ألاّ وظيفة بإمكانها أن تستوعب طموحي، ونزوعي الهائل للالتزام بالروتين، لم أكن أشبه أحدًا عرفه. وفرديتي أرهقته. لكن سيمر وقت وخلافاتنا ستهدأ، وسأشكر الحياة والله ألّا أم لي لتخيفني من الحياة، إذ رعتني طاقة أبي الرجولية حيث كلما تراجعت خوفًا، رمتني مجددًا للطرقات، وهكذا، ستكون السينما وستكون الرواية، سيكون السفر والترحال، سأكتبُ سيناريوهات، مراجعات صحفية، روايات، سآخذ قوة الكلمة بجدية، والصورة بجدية أكبر، سألاحق أشكال الإبداع، معتبرة أن ما أقوم به مدغوم بالجدية الفائقة. ومع كل هذا ستظلُ حقائق عديدة في تلك المهن غير قابلة للفهم، كونها تحمل أبعادًا لا علاقة لها بالعمل بحد ذاته. إذ قد يلعب المكان دورًا معك أو ضدك، قد يكون بجغرافيته، بقيمه المجتمعية متحفظًا مثلًا، فقيرًا، غير طموح بالمعنى الإنساني، هناك عامل آخر، “نسوي” بإلحاح غير مرغوب به، فضلت على الدوام ألّا أنتبه له، إشكالية أن أكون “شابة” تقود مجموعة من الرجال من خلفيات ثقافية وفكرية وتعليمية، في عمل مرهق ومتطلب كمخرج مساعد لأفلام سينمائية أولًا، ثم مخرجة لأعمالي ثانياً. أو أن أكون كما الجميع، باحثة لا تكل عن الفرص عبر المنح و المهرجانات أو المؤسسات الداعمة، وذلك بسبب غياب مهنة الوكيل الأدبي والفني في بلادنا وفي بروتوكولاتنا في الأدب والتشكيل أو حتى السينما.

عالقون في لعبة الزمن

لطالما بدا لي الزمن كما لو أنه فكرة مطلقة، حالة مقيمة لا تمضي، ولا يحدث تحت سطحها غير السكون، إذ يفرد الزمن حضوره على تجربتنا كغلاف من اللاتمايز: نولد، نعيش، ونموت، هكذا بقدرية لا فكاك منها، وتكرار لا يكل. منذ أن كنا وكان الزمن، سحب مرور الوقت من التجربة البشرية فرادتها وألقاها في أيام وليال وساعات من البلادة والاعتياد الخالصين. لهذا إن حارب البشر يوماً حربًا شرسة حقًا، فإن تلك الحرب لم تكن -كما هو متعارف عليه- ضد الزمن، بل ضد “الفعل/العمل” الذي قمنا به خلال مرور ذاك الزمن، متسائلين كيف سارت معركة الحياة ولصالح مَن منا سجلت انتصارها، لصالحنا أم لصالح الزمن. من هذا الصراع وبحثاً عن التمايز، انبعثت قيمة العمل، كونه الفعل الأكثر قصدية في حياتنا كلها، فالعمل هو ردنا الأوحد والأولي على قدرية الحياة وهو خيارنا لتثبيت حكاية “فردية” نتوق كي تُسجل باسمنا في ألواح الآلهة المحفوظة.

“بعرق جبينك تأكل خبزك” سفر التكوين ..

في تراث الفلسفة، لم يكن العمل فعلًا نبيلًا بحد ذاته. حتى في الكتب المقدسة، حضر العمل كعقوبة للتكفير عن ارتكاب الخطيئة. وفي أثينا القديمة، يُترك للعبيد والنساء، أما الأحرار فيجلسون قرب الآلهة، يتأملون ويتجادلون دون أن يمسَّهم التراب. لكن شيئًا تغيّر حين كتب ماركس أن العمل هو ما يميّز الإنسان عن الحيوان، ثم تراجع قليلًا وقال: لكنه في السوق يُباع، ويُمسخ، ويُغترب، ويُنتزع من فاعله حتى لا يعود يرى فيه شيئًا منه.

عن الكتابة بالقطعة، والبحث الدونكيشوتي عن المعنى

قالت عبير: أعتبر نفسي محظوظة، وهذا الاعتبار بدا على الدوام محبباً، فرغم اهتمامي وشغفي وهوسي الفائق بالإبداع وبجدة المواضيع، لم أتعامل مع الصحافة كمصدر للدخل إلا مؤخرا جداً، إذ لطالما كتبت للمتعة، لذا بدت كل الشرور التي سمعت عنها، مجرد حديث أوهام أو أشياء تحدث للآخرين. حيث لم أعان من مشاكل مع المحررين، فمعطمهم كانوا أصدقاء، دعوني للكتابة، تدللت أحيانًا، وتكاسلت أحيانًا اكثر. لكن مؤخرًا هناك ما تغير بي، ربما العزلة، ربما ردي “الواقعي” على استفسار أزلي من ناقد، او حتى قارئ عابر “أعجبتني كتابتك، لمَ لم أسمع عنك قبلًا!” وهكذا لافتقادي للمعنى وللصوت وللحضور وللدخل بالطبع، بدأت بالتعامل مع ذاتي ككاتبة محترفة “روائية، كاتبة مقال، ومهتمة بالنقد الأدبي والسينمائي” وهكذا وكلما زادت التخصصات وزادت جديتي بالتعامل مع الكتابة الصحفية، كلما قلت المواقع التي نشرت بها أو اهتممت أن أنشر بها. فإن اتفقت مع المحرر وكان مهذبًا، وهذا نادر حقًا، لم يناسبني سقف الحرية، وان ناسبني سقف الحرية، لم يناسبني الأجر، وإن رضيت بالأجر، لم يناسبني تواتر مواعيد النشر. هذا عدا عن اشتراط الموقع ألا تنشر لدى أخرين، قد يكون هذا الشرط مقنّعا وغير معترف به، فتهمل المواد، وتبقى ككاتب في لعبة شد حبل واختبارات متانة قبل أن تقطع خيطك بذاتك، أو يُقطع لك خيط.

أيتام في متاهة من الخسارات

منذ أن حكَّ الإنسان جدار الكهف بأظافره، لم يكن يسجل حكاية فقط، كان يبحث عن الضوء حتى لو لسعته النيران، كان يفتّش عن حريته؛ تلك التي لا تُوقَّع في المعاهدات، ولا تُحفَر في الدساتير، بل تنبت في الجسد أولًا: في الرغبة، في الرفض، في تلك القدرة الخفية على أن يقول “لا” بيديه، بصوته، بكلمته التي يصوغ بها العالم، وصلت إلى مرحلة شبابي عندما كان العالم قد خسر يساره العادل، أو حلمه بيسار عادل. وأتت النظم الرأسمالية – التي لطالما تنكرت بلباس قيمي يعلي من شأن الفردية المطلقة – بحلم بديل أتقنت تسويقه، ومازالت تفعل: خدعة التحقق الذاتي، عبر تحديد الفرد لقيمته السوقية، حيث تقاس الحياة بساعات جهد تُباع، ويُختزل الوجود إلى سيرة ذاتية.

حروب الغبار

في عصرنا شديد الحداثة، يبدو الدونكيشوتييون أمثالي كثيرين ومضحكين، كبيري السن، عجائز بخلق ضيق، ونفس مقطوع، ناقمين ومليئين بالمرارة، كأن الزمن نفضهم عن حافاته، ورماهم في ثقب لا لون له، ولا صفة غير الإهمال، فهم كاركتورياً، يحملون سيوف البلاستيك التي لا تجرح سواهم، يشاركون كل مقال نقدي كتب عن أعمالهم على صفحات التواصل، يعتزون بكل رأي إيجابي حصلوا عليه. ويولولون راكضين وراء أدباء الميديا المشهورين، ورابحي الجوائز المالية والمنح، متذمرين، غاضبين همساً، مترددين وخائفين من غضب منظمي الفعاليات الأدبية والفنية إن سمعوا آراءهم تلك، بينما كلما سنحت الفرصة للنميمة يحكون عن الفن الحقيقي والأدب الحقيقي والكتابة الحقيقة، هناك في الدوائر الضيقة، برثاء للذات، بغصة، وبعقدة نقص، وبغيرة مركبة بألف سطح، متخفية تحت غطاء من التعالي وعدم الاحتياج للاعتراف. هكذا نحن، وهكذا أنا، كل مافينا، وكل ما نفعل من تهريج هو ملهاة، حتى تأتي الدموع.

ما بين السوق والحُلم: أين نقف؟

نعيش اليوم في عالم لا خيار آخر فيه: إن لم تعمل، نُفيت؛ وإن عملت، استُهلكت.

لكن رغم ذلك، تطفو لحظات أناركية في روحي، لحظات انتفاضة بخلطة كبرياء تعيدني إلى روح لا تريد أن تحكم فيها أحدًا، ولا أن تكون محكومة فيها من أحد. روح لا تبغي من العمل سوى متعته، ولعبيّته، براءة الطفل الأول في لعبة الخلق. هناك، في تلك الحرية الخالصة: حين يتعاون الجيران في إصلاح شيء للجارة المقعدة، حين يُقرر فريق مهندسين أن يعملوا بلا مدير، ويحفروا بئرًا، ويبنوا قرية، حين يجتمع ثلاثة ممثلين ومخرج، ترشح الموهبة من حدقات أعينهم، ليصنعوا فيلمهم الأول مع أطفال المخيمات- أبرياء، قبل أن تبتلعهم المؤسسة، وتتناهشهم الشهرة، ويشتريهم متابعو حساباتهم في شبكات التواصل. هذه اللحظات، وإن كانت صغيرة، تخبرنا بشيء لا يخبو، مهما بدت الصورة بقربه معتمة: قد ينتج الحب عملًا متقنًا، وقد تختار أن تكون عبدًا لعملك، إن اخترت بذاتك أن تضع شروطًا لعبوديتك تلك.

في المؤسسات الحياتية البليدة، يُسأل الإنسان دومًا: “ما هي وظيفتك؟”

لكن في عالمٍ مثالي نحلم به، قد نُسأل:

هل ساهمت اليوم بصنع الحياة؟