السرطان لا يبدأ بانفجار. بل بخلية تنسى أن تموت، إذ في قلب كل خلية قانون: شفرة دقيقة تخبرها متى تنقسم، متى تستقر، ومتى تُنهي دورتها. الجسد ليس فقط بيولوجيا، بل منظومة أخلاقية: كل خلية تعرف مكانها، تؤدي دورها، ثم تغادر حين يحين الوقت.

لكن أحيانًا، ترفض خلية واحدة هذا المصير. لا تعلن التمرد، بل تهمس به. تتسلل خارج الإيقاع، تتمسك بالبقاء، وتنسى اللغة التي بُني عليها الجسد. بإصرار أعمى، تكتب نصًا خاصًا لا يعترف بالزمان أو المكان. من منظور فلسفي، يبدأ السرطان حين تنهار فكرة الانتماء؛ حين تخرج خلية عن النص، وتختار الحياة بأي ثمن، حتى لو فني الكل.

في معالجة فلسفية غير تقليدية، تقدّم الكاتبة إلورا سين، في فصلها المعنون “السعي الفلسفي لخلية سرطانية: إعادة تعريف الوجودية” (2013) ضمن كتاب “فيزيولوجيا الأورام المعدّلة تطوريًا: اللغة الجديدة لبيولوجيا الأورام“، تصورًا تصبح فيه الخلية السرطانية كائنًا وجوديًا يتخذ قراراته من منطلق فلسفي، متجاوزًا التفسيرات البيولوجية الصرفة. ترى سين أن فهم الخلية لا يكتمل دون تحليل وجودي، مما يفتح آفاقًا جديدة لتأمل العلاقة بين البيولوجيا والمعنى. في هذا الإطار، تبرز الخلية بوصفها متمردًا صغيرًا يعيد تعريف دوره، ويجرّب الحرية خارج النص العلمي التقليدي.

عندما تصبح الاستعارة مرآة

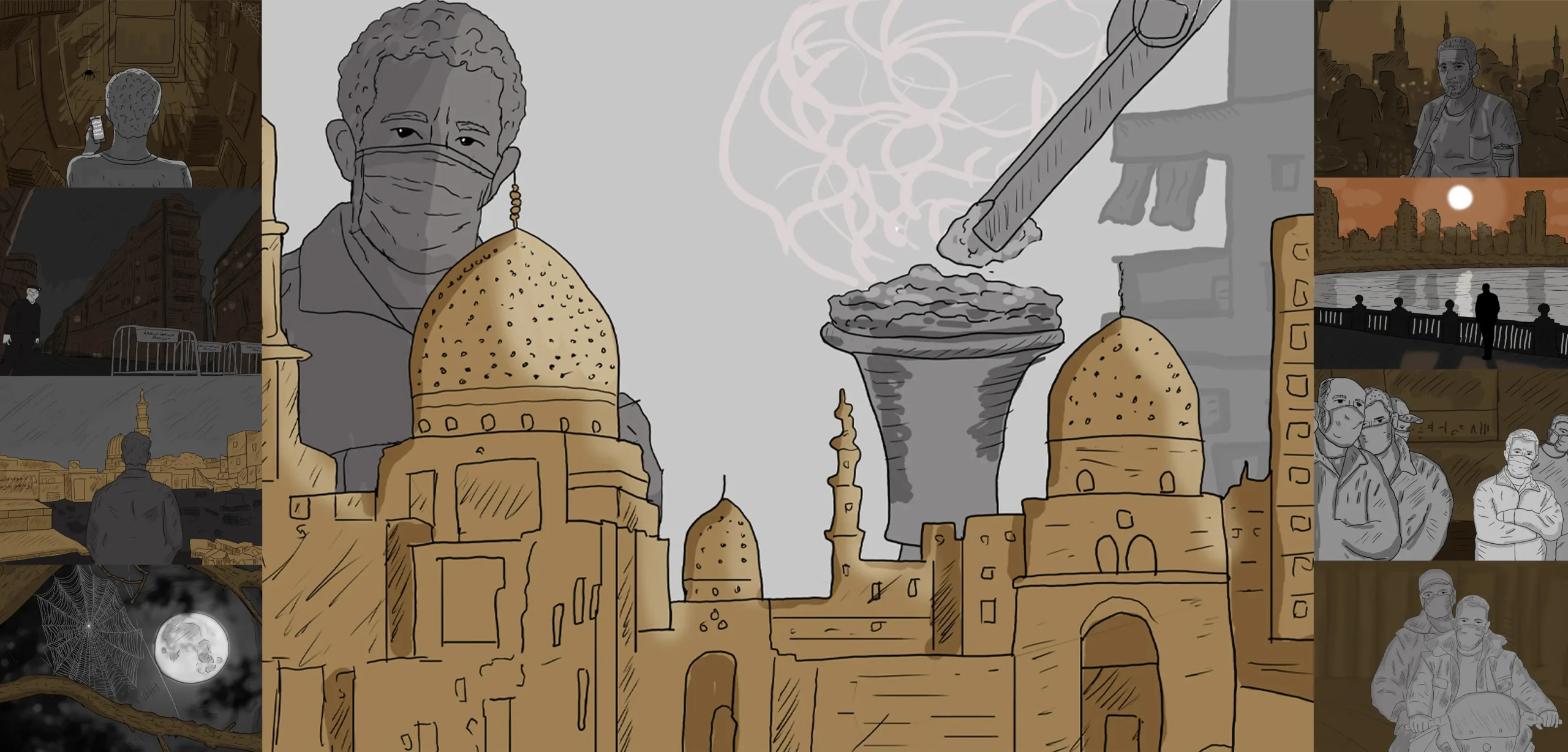

هذه القراءة أقلقتني.. وجدت فيها ظلًا مني. لطالما كنت متمردة. لا بالمعنى الرومانسي السهل، بل بالمعنى الذي يُكلفك، يُقصيك، ويجردك من الامتيازات. تمردت على الأدوار الموروثة، وعلى نظرة المجتمع للنساء، وعلى العائلة حين قررت وأنا في التاسعة عشرة أن أترك مدينتي وأسافر إلى القاهرة لأعمل صحفية في وقت لم يكن فيه ذلك مألوفًا ولا مقبولًا. خلعت الحجاب، واخترت أن أواجه الوصم والنظرات واللغة التي تصنّف النساء الخارجات عن النص.

وفي الصحافة، تمردت على الروايات الرسمية، وكتبت ما لا يجب أن يُكتب، ودفعت الثمن: ثلاث مرات اعتقال، ومنفى لم أختره. وحتى في المنفى، لم أتوقف عن التمرد. رفضت أن أُختزل في صورة “الناجية” الباحثة عن الأمان، وقررت أن أصوغ سرديتي من موقع الهشاشة، لا من موقع الضحية، ولا من موقع القوة المصطنعة.

أحب التمرد، لأنه كان دائمًا وسيلتي للنجاة. لهذا، حين بدأت أقرأ مؤخرًا عن السرطان، أذهلني أن الخلية السرطانية -في جوهرها- هي خلية متمردة. ترفض أن تموت حين يُطلب منها ذلك. تتمسك بالحياة، بأي ثمن. شعرت، لأول مرة، أن هناك مرآة بيولوجية لتجربتي الشخصية. لكنها كانت مرآة قاسية. لأن الخلية التي تتمرد لتنجو، قد تقتل الجسد كله.

ربما لا يحتاج التمرد إلى تبرير دائم. ربما يكفي أن نواصل الدفع، أن نحافظ على المعنى ونحن نرتقي الجبل، حتى لو حملناه وحدنا. تجربتي مع السرطان لم تُنهِ تمردي، لكنها أعادت تعريفه. جعلتني أبحث عن تمرد أكثر وعيًا، أكثر عذوبة، أقل تدميرًا

في علم بيولوجيا السرطان، يصف دوغلاس هاناهان وروبرت وينبرغ في ورقتهما البحثية المحورية “سمات السرطان” (المنشورة في مجلة Cell عام 2000) كيف تكتسب الخلية السرطانية “القدرة على التملص من الموت المبرمج”، وتستمر في الانقسام بلا قيد، وتعيد توجيه موارد الجسد لخدمة نفسها وحدها. قد تبدو هذه السمات تقنية بحتة، لكنها كانت بالنسبة لي استعارة كاملة لحالة التمرد التي عشتها مع فرق جوهري واحد: الخلية لا ترى الكل. أما أنا، فقد تمردت لكي أرى.

وأنا، التي تمرّدت لأعيش، بدأت أسأل نفسي: متى يكون التمرد فعل حياة؟ ومتى يصير فعل فناء؟ هل تبرّر النجاة كل شيء؟ وهل يمكننا النجاة دون أن نُلحق الأذى بالمنظومة التي نعيش داخلها؟

تذكّرت سيزيف عند هذا المفترق. في مقالته الفلسفية أسطورة سيزيف (1942)، كتب الكاتب والفيلسوف الفرنسي- الجزائري ألبير كامو في ختام تأمله في عبثية الحياة وإصرار الإنسان، هذه العبارة التي ظلّت تلازمني: “الصراع نفسه نحو القمم يكفي لملء قلب الإنسان. يجب أن نتخيل سيزيف سعيدًا”.

ربما لا يحتاج التمرد إلى تبرير دائم. ربما يكفي أن نواصل الدفع، أن نحافظ على المعنى ونحن نرتقي الجبل، حتى لو حملناه وحدنا. تجربتي مع السرطان لم تُنهِ تمردي، لكنها أعادت تعريفه. جعلتني أبحث عن تمرد أكثر وعيًا، أكثر عذوبة، أقل تدميرًا.

المرض كعبور وجودي

كتبت الناقدة والمفكرة الأميركية سوزان سونتاج، في كتابها “المرض كاستعارة”: “كل من يولد يحمل جنسية مزدوجة، في مملكة الأصحاء وفي مملكة المرضى.” حين انتقلت من مملكة إلى أخرى، لم يكن العبور جسديًا فقط، بل لغويًا، هوياتيًا، وأخلاقيًا. صارت اللغة نفسها عاجزة، وبدأت الثنائيات تتهاوى. في لحظة المرض، تنكسر حدود كثيرة: الجسد لم يعد حليفًا، لكنه لم يعد عدوًا أيضًا. الحياة لم تعد وعدًا، لكنها لم تعد تهديدًا فقط. والزمن لم يعد مستقيمًا، بل صار حلقات من الانتظار والقلق والتأمل.

وربما لم يكن عبور المرض هو الوحيد، بل تزامن مع عبور آخر أكثر جذرية: من الوطن إلى المنفى، ومن المعنى المستقر إلى هشاشة مستمرة، ومن الصحافة إلى الصمت القسري. كنت قد غادرت مصر في نوفمبر 2020 بعد ثالث اعتقال خلال مسيرتي الصحفية. في تلك المرة، اختُطفت وأُخفيت قسريًا لمدة 24 ساعة في الأقصر، بعد سفري للتحقيق في مقتل المواطن عويس الرواي على يد جهاز الأمن الوطني.

ظهرتُ لاحقًا أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي رأت أن عملي الصحفي يهدد “أمن الوطن”، فأمرت بحبسي 15 يومًا بتهمتي الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. لكن بعد حملة تضامن محلية ودولية، أُخلي سبيلي بعد أربعة أيام قضيتها في الحبس. عندها قررت الرحيل. غادرت مصر مع عائلتي، وقضينا تسعة أشهر من الشتات، نتنقل من بلد إلى آخر، في ظل مطاردات لم تتوقف، حتى وصلنا إلى برلين في يونيو 2021.

احتجت حتى نهاية 2022 لأشعر بأننا بدأنا نثبت أقدامنا: بناتي في المدارس، لدينا أوراقنا، وشبه إحساس بأن هناك أرضًا، ولو هشّة، نقف عليها. استقبلت عام 2023 في الحديقة، بحي ليتشنبرغ في برلين الشرقية، وسط الألعاب النارية. كنت أردد لنفسي أن هذا العام سيكون عام البناء. لكن الجسد كان يقول شيئًا آخر. لم يخطر ببالي السرطان. ظننت أن الكبد هو السبب، بحكم إصابتي السابقة بفيروس سي.

ذهبت لفحص الكبد، وجاء التحليل إيجابيًا طبعًا، لأنني أحمل الأجسام المضادة في جسدي. لكنها كانت خطوة ضرورية لأتمكن من التحويل إلى طبيب مختص، وإجراء الفحوصات الدورية. ففي برلين، لا يمكن زيارة الأخصائي مباشرة دون تحويل مبرر من طبيب الأسرة. وهكذا أُحلت إلى مستشفى الشاريتيه. هناك، سألني الطبيب عن الأعراض التي دفعتني للشك في انتكاسة بالكبد. عددتُها: اضطرابات هضمية، فقدان شهية، تكسّر في العظام، وخسارة اثني عشر كيلوغرامًا في شهرين.

قال بهدوء: “قد تكون أعراض سرطان”.

ابتسمت. ظننت أنه يبالغ.

لا أحد يرى المعرفة التي أحملها، ولا السياقات التي جئت منها، ولا اعتباري ككائن قادر على الإنتاج، لا فقط على النجاة أو السرد. لا أحد يرى التجربة التي دفعتني إلى المنفى، ولا ثمن الاقتلاع كنبته انتُزعت من تربتها، لكنها ما زالت تحاول أن تمتد، أن تُزهِر، ولو في تربة غريبة

وافقت على البدء بخطة الفحوصات. كنت أقاوم الفكرة داخليًا، أرفضها، أُنكرها. قلت لنفسي: بعد كل ما مررت به، لا يمكن أن تكون هذه هي المحطة التالية. التحاليل الأولية للكبد خرجت سليمة: لا انتكاسة لفيروس سي، ولا مؤشرات على وجود سرطان فيه. تنفست بارتياح. شعرت كأنني أبتعد خطوة عن حافة الهاوية. الطبيب لم يستبعد الاحتمال. قال لي: “قد تكون أعراض سرطان”، ثم تركني معلّقة بين الشك والانتظار. لم يُعلن الخطر، لكنه لم ينفه أيضًا. وبدأت رحلة طويلة من الفحوصات، هدفها الاستبعاد لا التأكيد.

من بداية فبراير حتى السابع والعشرين من أبريل، عشت 87 يومًا في منطقة رمادية: لا أنا سليمة ولا مريضة، لا مطمئنة ولا منهارة. كنت أستيقظ كل صباح وأحاول أن أتصرف كأن نهايتي لم تقترب بعد. أُقنع نفسي بأن لدي وقتًا، وأن هذا مجرد احتمال، لا قدر مكتوب. لكن في أعماقي، كانت فكرة النهاية تهمس لي، تتسلل بصوت خافت إلى كل لحظة عادية.

لم أترك بلادي، ولم أعبر هذا المنفى الطويل، لأموت هنا في مكان لا يعترف بي، لا كحاضرة ولا كغائبة. مكان لا يراني إلا صورة مختزلة لكلمات مثل: “لاجئة”، “مهاجرة”، “ضحية قمع”، أو “قصة مؤثرة تصلح للمؤتمرات”، دون أن يروني صحفية، أو أمًا، أو إنسانة فاعلة، لا مجرد من تُفرض عليها الأحداث.

لا أحد يرى المعرفة التي أحملها، ولا السياقات التي جئت منها، ولا اعتباري ككائن قادر على الإنتاج، لا فقط على النجاة أو السرد. لا أحد يرى التجربة التي دفعتني إلى المنفى، ولا ثمن الاقتلاع كنبته انتُزعت من تربتها، لكنها ما زالت تحاول أن تمتد، أن تُزهِر، ولو في تربة غريبة.

فكّرت في أمي، في أختي، في أخي، في أبي الذي توفي وأنا في المنفى قبل أن يعرف أنني تعافيت من السرطان، ولم أكن إلى جواره لحظة موته. كلهم لم يكونوا يعرفون الكثير، لكنهم كانوا يشعرون بتهديد يتسلل في الأفق.

وسط كل هذا، لم تكن الأسئلة تأتيني فقط من داخلي، بل أيضًا من عيون ابنتَيّ.

سألتني هيباتيا:

“ماما، لو موتّي، إحنا هنروح فين؟”

قلت لها: “هتكونوا مع بابا.”

سكتت لحظة، ثم نظرت إليّ وقالت:

“طيب لو إنتي وبابا موتوا… إحنا هنروح فين؟”

لم أعرف كيف أجيب. عبور ابنتيّ من الوطن إلى المنفى لم يكن مجرد تغيير في الجغرافيا، بل كان اقتلاعًا من العائلة، من الجذور، من الطمأنينة. لا جدود، لا عمّات، لا خالات، لا أحد. نحن فقط.

لكنني لم أستطع تركها عالقة في ذلك القلق.

قلت لها لاحقًا:

“ممكن تقرروا وقتها تنزلوا مصر، تعيشوا مع أهلكم، عندكم عيلتين كبار هناك، وفي أصحاب لبابا وماما هيحبوكم ويوفروا لكم أمان. ولو حبيتوا تكمّلوا في ألمانيا، ممكن من دلوقتي نكتب وصية، نختار فيها عيلة بديلة أو حد من أصحاب بابا وماما يكون وصي عليكم”.

وفي هذا الفراغ العائلي، كنت أنا وحدي من يعرف أن هناك فرضية تتعقبني بصمت: احتمال السرطان. لذلك، حين أصرّ الطبيب على استكمال الاستقصاء، لم أندهش، بل شعرت أن الخيوط بدأت تتضح. ذكرني ذلك بي، حين أضع فرضية لتحقيق صحفي وأبدأ في التتبع. الفرضية هنا كانت أن جسدي يخفي سرطانًا لا نعرف موضعه بعد. فُتحت سلسلة جديدة من الفحوصات: مناظير للمعدة والقولون، فحص للعظام. كل نتيجة سلبية كانت تمنحني لحظة تنفس، خطوة صغيرة إلى الخلف من الاحتمال المرعب.

الغريب أن المرضى لا يقولون ذلك لبعضهم. لا يقارنون أوجاعهم، ولا يصنّفون من يستحق الذعر ومن لا يستحقه بناءً على العضو المصاب. الاختزال يأتي دائمًا من الخارج، من مَن لم يعش الرعب، لكنه يُصرّ على أن يضع له حدودًا، ليسكّنه، لا ليفهمه

في إحدى زيارات، لاحظت الطبيبة تضخمًا في رقبتي. لم تكن الغدة الدرقية ضمن الاحتمالات المطروحة بالأساس، لكنها فجأة صارت مركز كل شيء. وبعد ثلاثة أسابيع من القلق المتصاعد، قيل لي: هناك سرطان. يجب استئصال الغدة.

لم يسحبني أحد إلى الهاوية. كنت أبتعد عنها، خطوة بخطوة، حتى جاءت هذه الجملة ودَفعتني دفعة واحدة إلى القاع. ورغم أنني هيأت نفسي لاحتمال الإصابة، انهارت كل دفاعاتي لحظة النطق بالتشخيص. لم يكن الانهيار فقط من خوف الموت، بل من الشعور بالعجز، من التجريد، من الاختزال. من تلك العبارة المتكررة: “كويس إنه في الغدة، سرطان بسيط.” كأن وقع التشخيص يُقاس بعدوانية السرطان، لا بعدد الليالي التي تنهشك فيها فكرة النهاية.

الغريب أن المرضى لا يقولون ذلك لبعضهم. لا يقارنون أوجاعهم، ولا يصنّفون من يستحق الذعر ومن لا يستحقه بناءً على العضو المصاب. الاختزال يأتي دائمًا من الخارج، من مَن لم يعش الرعب، لكنه يُصرّ على أن يضع له حدودًا، ليسكّنه، لا ليفهمه.

السرطان، مهما بدا “بسيطًا”، يهز يقينك بجسدك، بلغة الأمان من حولك، وبالمنطق الذي كنت تظنه يحكم الحياة. حين قيل لي في 27 أبريل إن هناك سرطانًا في الغدة، لم يخبرني أحد أي نوع هو، ولا كم أملك من الوقت. طلبت أن تُؤخذ عينة، لأعرف أي أنواع السرطان أواجه، فكان الرد: “لن نُجري خزعة قبل الاستئصال”.

قرأت عن الحليمي، والجريبي، والنخاعي، ثم الكشمي: النوع الأندر والأشد عدوانية، الذي يقتل خلال ستة أشهر. لم أكن أعرف إلى أي جهة أنتمي، ولم يُطمئنني أحد. افترضت الأسوأ، لا لأنني ميّالة للتشاؤم، بل لأن رحلتي من مدينة كفر صقر في محافظة الشرقية بدلتا مصر إلى برلين علّمتني أن أتهيأ للضربة لا للنجاة. أن أضع الاحتمال الأثقل على قلبي، حتى لا يسحقني حين يقع.

خضعت للجراحة يوم 17 مايو، وأنا لا أعرف إن كنت أملك وقتًا طويلًا أم أن العدّ التنازلي بدأ. وفي غياب الإجابة، نسج الخيال أقسى السيناريوهات. لم يكن الخوف من الموت فقط، بل من شكله، من سرعته، من صداه في عيون من أحب. لأن القسوة لم تكن في التشخيص وحده، بل في كل لحظة سبقت النطق به.

كل لحظة كانت وجعًا. كل وجبة مع بناتي كانت احتمالًا لأن تكون الأخيرة. كل ضحكة، كل صباح، كل مساء، كل شيء صار محمّلًا بثقل الوداع المحتمل. ثم جاءت العملية، ثم الإشعاع، ثم إعادة التعلّم: كيف أعيش بجسد ناقص؟ كيف أوازن؟ وهل سأواجه السرطان مجددًا؟ لم يكن لدي متّسع للفهم، لكنني الآن أكتب هذه الكلمات كأثر لما حدث. عن التمرد الذي يبدأ داخل خلية، ويهزّ حياة كاملة. عن جسد خُدع، لكنه لم يُهزم.

الناجية بوصفها ملفًا

لاحقًا، علمت أن الغدة كانت تحتوي على ورمين في كلا الفصين من النوع الحليمي، وهو الأكثر شيوعًا والأقل عدوانية عادةً، مع نسب شفاء عالية. لكن حالتي لم تكن عادية تمامًا: الورمان كانا متعددي البؤر واحتويا على خلايا جريبية، مما يضيف طبقة من التعقيد ويجعل احتمال عودة المرض أو انتشاره موضوعًا مفتوحًا للمراقبة. كأن التمرد لم يأتِ من نقطة واحدة داخل الجسد، بل من جبهات متعددة. وربما لهذا، كان عليّ أن أعيد تعريف النجاة من الأساس.

بعد الجراحة، لم أستلم تشخيصًا فقط، بل خريطة ملوّنة لجسدي. في تقرير العينة، كان الأزرق يرسم محيط الورم، والأصفر يحدّد خط الاستئصال: الحد الذي يُفصل فيه ما يجب أن يُقطع. أما الأبيض الصلب، المشِع، البارد، فلم يكن نورًا، بل أثر الخلايا التي تمردت، السرطان نفسه؛ وميضٌ يشبه الضوء، لكنه لا يُنير، بل يُعلن عن حضوره. عن تمردٍ لم يُخمد، بل وجد طريقة ليبقى، خارج النظام، خارج النص. كانت تلك الألوان مألوفة لي، بل محببة: الأزرق هو لوني المفضل، والأصفر ظلٌّ كنت أربطه بالبهجة والحياة. حتى الأبيض، الذي كنت أراه صفاءً، صار فجأة علامة إنذار. تبدّلت علاقتي بهذه الألوان تحت المجهر. صارت رموزًا لا تشبهني، بل تفكّكني.

هكذا أُعيد تعريف جسدي، لا ككيان حيّ أشعر به، بل ككود يمكن تفكيكه وفهرسته. صرتُ شريحة زجاجية تُفحص تحت الضوء البارد للمجهر. يُجزّأ وجودي، يُشفر، وتُحدد مواضع خطورته بالألوان، ويُعاد ترتيبه دون إذني. نقطة زرقاء على شريحة زجاجية كانت امتدادًا لذعري، لصمتي، لتجريدي من امتلاك ما ظننته يومًا لي.

كما تُحدد مناطق الاشتباه في العينة، تُحدد هويتي ضمن تصنيفات لا أتحكم بها: “ناجية”، “لاجئة”، “صوت معارض”. وبدأ درس الخسارة، لا مع الغياب، بل حين تفكك ما كنت أظنه بديهيًا: أن الجسد لي، وأن النجاة دومًا تعني الحياة. اكتشفت أن النجاة يمكن أن تكون شكلًا آخر من الفقد، حين تخرج من يدك، وتُعاد صياغتها بلغة ليست لغتك، في نظام لا يعترف بك إلا بوصفك خطرًا يجب احتواؤه، أو ملفًا يجب غلقه.

تمامًا كما تُفهرَس الخلايا الخارجة عن النص، أُفهرَس أنا كخلية سياسية غير منضبطة. لا تُحتفى بنجاتي، بل تُراقب. لا تُقرأ كإرادة حياة، بل كإشارة خطر. هكذا يتحوّل البقاء إلى اشتباه، والتمرد إلى دليل اتهام.

في عين السلطة، لا فرق بين الخلية التي تتمرد على قانون الجسد، وبين الفرد الذي يرفض الامتثال لروايتها.

كل منهما يُحاصر، يُعزل، ويُجرد من سياقه.

الناجية لا تُرى كامرأة تجاوزت الاعتقال، والفقد، والمنفى، والكسرة ونجت من الموت، ربما برحمة، أو حكمة من يعلم أن جسدها وقلبها وصلا إلى حد لا يحتمل المزيد، بل تُرى كمصدر قلق؛ احتمال مستمر للتساؤل، للفضح، للتذكير بما لا يجب أن يُقال. وحتى حين ألوذ بالصمت، يظل وجودي وحده كافيًا لاستدعاء الرقابة، كأن نجاتي نفسها تُقيد في ملف، لا كقصة بقاء، بل كخلل ينتظر المعالجة. في النهاية، لا يُسمح حتى للنجاة أن تكون هروبًا. فالمراقبة تلحق بالجسد، بصوته، بخطواته، حتى حين يبتعد، كما لو أن التمرد لا يسقط بالتقادم، بل يُنقل معه، ويُعاقب عليه في كل أرض. تتبدّل المسافة، لكن الاشتباه لا يتبدد. في نيروبي، في برلين، في جنيف، تعود السلطة لتفعل الشيء نفسه بأشكال جديدة من القمع العابر للحدود.

خطــ٣٠ // تنشر وفق الحقوق المفتوحة Copyleft

النجاة بوصفها فعلًا عدوانيًا

لم يعد المرض مجرد رحلة جسدية. شيئًا فشيئًا، بدأ يكشف لي أن الخلل لا يسكن الخلايا وحدها، بل يتسلل إلى كل منظومة ترفض الاعتراف بحدودها، وتعيد تشكيل نفسها لتنجو بأي ثمن. هكذا، صار السرطان استعارة للسلطة، وتمرد الخلية مرآة لآليات القمع، والمنفى انعكاسًا لعزلة النجاة المفروضة.

من هنا، جاءت محاولتي لفهم: كيف يبدأ السرطان؟ كيف يتخفّى؟

ثم أدركت شيئًا لم أكن أراه بوضوح: النجاة ليست دائمًا بطولة. أحيانًا، تكون سلوكًا وحشيًا. كما تفعل الخلية الخارجة عن النظام، حين ترفض الموت في سياق منظومة متكاملة، وتختار، بدلًا من التلاشي، التكاثر المنفلت. حين تنفصل الرغبة في البقاء عن الجسد الأكبر، تتحوّل إلى عزلة قاتلة. هكذا هي الخلية السرطانية. وهكذا هو المنفى القسري: انتصار فردي هش، على حساب رابط جمعي ممزّق.

السرطان لا يقيم في الجسد فقط. أحيانًا نراه في المجتمعات التي نعيش فيها، في الأنظمة التي خرجت عن نص القانون، تمامًا كما تفعل الخلية التي تتكاثر بلا كبح. مرض يفضح تصوّراتنا عن السلطة، والسيطرة، والعدالة، وعمّا يعنيه أن نحيا داخل منظومة يُفترض بها أن تحمينا. وربما لهذا شعرتُ بشيء ينكسر داخلي حين واجهته، كأنني أتعلم من جديد مفاهيم كنت أظنني أفهمها.

البيولوجيا كانت دائمًا شأنًا سياسيًا

حين قرأت عن قدرة الخلية المنحرفة على الإفلات من الموت المبرمج، تذكّرت تحقيقًا صحفيًا أجريته في مصر عن خمسة رجال أبرياء قُتلوا زورًا، لتُغلّف بهم الدولة جريمة مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

كان التحقيق شهادة على كيف تختار الدولة، مثل الخلية الخارجة عن النظام، النجاة بأي ثمن، حتى لو كان هذا الثمن هو الحقيقة، والعدالة، وحياة أبرياء لا ذنب لهم.

وفيما يُحاكم الضباط المتهمون بقتل جوليو غيابيًا أمام القضاء الإيطالي في روما، لا يزال النظام في بلادي ينكر الجريمة. والمفارقة القاسية أن تمردي الصحفي – ذلك الذي خرج عن النص الرسمي – لم يكن تمرّدًا للفوضى، بل محاولة حثيثة لإعادة المعنى، لجلب العدالة، حتى ولو بقدر ضئيل من الضوء.

الأنظمة الاستبدادية، مثل الخلايا المنحرفة، لا تكره شعوبها، لكنها لا تراهم. تُبقيهم في الخلفية، كهوامش ضرورية لبقائها، لا كجسدٍ حي له صوت، وحقوق، ودور في صياغة المصير

هؤلاء الخمسة المصريون لم يكونوا ضحايا خطأ عابر، بل ضحايا لغريزة بقاء تحوّلت إلى وحشية. تمامًا كما يفعل السرطان، خرج النظام عن النص، أعاد كتابة دوره بدم الأبرياء، وتمسّك بالبقاء خارج القانون. في هذه اللحظة، لا تتعطّل العدالة فقط، بل تُمحى بفعلٍ واعٍ وممنهج. الخلية الشاذة لا تكره الجسد، لكنها لا تراه. تنغمس في ذاتها حتى تُفني الكل.

تذكّرت هنا قول الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو، في كتابه المراقبة والمعاقبة: ولادة السجن: “الروح هي أثر وأداة لتشريح سياسي؛ الروح هي سجن الجسد”. وحين تتحوّل السلطة إلى جهاز مناعي زائف لا يحمي، بل يعيد تشكيل الجسد على صورته، يصبح الكيان كله ساحةً للصراع. تمامًا كما يحدث حين تخون الخلايا من الداخل.

الأنظمة الاستبدادية، مثل الخلايا المنحرفة، لا تكره شعوبها، لكنها لا تراهم. تُبقيهم في الخلفية، كهوامش ضرورية لبقائها، لا كجسدٍ حي له صوت، وحقوق، ودور في صياغة المصير.

وكما تستخدم بعض الخلايا السرطانية آليات تُعرف طبيًا بـ “مثبطات نقاط التفتيش” – آليات تخدع جهاز المناعة ليتوقف عن مهاجمتها – تستخدم الأنظمة أدوات ناعمة أحيانًا، وغاشمة أحيانًا أخرى، لتفادي المحاسبة.

في الحالتين، يُبنى وهم الاستقرار، بينما الخلل يتجذّر في العمق.

المؤسسات التي يُفترض بها حماية “الجسد” الجمعي لا تفشل بالصدفة. بل تنخرط أحيانًا، بوعي أو بصمت، في حماية النظام من محاسبة نفسه. تمامًا كما تتلاعب الخلية المنحرفة بجهاز المناعة كي يكفّ عن مهاجمتها، تُخدّر الدولة آليات الرقابة، وتُعيد توجيه موارد العدالة لصالح بقائها.

بين الجسد والنظام.. قواعد جديدة للنجاة

الخلية السرطانية لا تتمرد لأنها تقاوم ظلمًا، بل لأنها لا ترى إلا نفسها. وكذلك النظام السياسي، حين يتمسك بالبقاء على حساب القانون، لا يفعل ذلك لحماية الناس، بل لحماية نفسه منهم.

هكذا، يعكس الجسد السياسي الجسد البيولوجي: يبدأ الخلل بصمت، بانحراف طفيف عن الدور، ثم ينمو واقع مشوّه من الداخل، يُدمّر المنظومة كلها، ويترك الضحية – جسدًا كان أو شعبًا – تدفع الثمن.

علّمني السرطان أمرًا غريبًا: أن البقاء على قيد الحياة ليس دائمًا علامة على الصحة. وأن الموت، حين يأتي في وقته، قد يكون أسمى تعبير عن الحياة. الخلية السرطانية لا تتحدث، لكنها تفكك ما نعرفه عن أنفسنا. وما يجعلها أكثر خطرًا، أن الجسد لا يراها فورًا: جهاز المناعة، الحارس الداخلي، لا يتعرف عليها كتهديد، لأنها ما زالت تحمل شفرات تطمئنه.

وهنا، يصبح الصمت قاتلًا. فعندما لا تُواجَه، تنتشر، وتخلق بيئة تدعم بقاءها، وتعيد توجيه موارد الجسد لخدمتها وحدها.

أليست هذه صورة دقيقة لما يحدث حين تفشل مؤسسات العدالة في التعرف على الجريمة داخل الدولة؟ حين ترتكب السلطة الانتهاك وتتقن التخفي، بينما يتوارى الفعل الحقيقي خلفها؟ هنا، لا تُسمّى الجريمة، ولا يُحاسب المجرم. بل يُعاد تعريفها لتناسب رواية السلطة، تمامًا كما تُعاد تسمية الخلية الخطيرة باعتبارها “منّا”.

وفي الحالتين، الضحية تدفع الثمن بصمت: في الجسد، تنهار الأعضاء واحدًا تلو الآخر. وفي المجتمع، يُشوّه معنى العدالة، ويُفرّغ القانون من جوهره، ليصير ما تقوله السلطة، لا ما يحمي الناس.

في العلم، يُطلق على هذا الموت المبرمج اسم apoptosis، وهي آلية خُلقت لضمان بقاء الجسد.

لكن الخلية السرطانية تختار النجاة من هذا الموت، وتبني من نجاتها كارثة كاملة.

في بداية هذا المقال، تساءلت: متى يكون التمرد حياة؟ ومتى يصير فناء؟ الآن، بعد أن انتهى كل شيء -الجراحة، الإشعاع، الأسئلة- ربما لا أملك إجابة قاطعة، لكنني أعلم أنني بعد هذه التجربة لم أعد أتمرد بالطريقة نفسها. لم أفقد شغفي بالمقاومة، لكنني صرت أبحث عن توازن بين النجاة والحنو، بين الصراخ والصمت، بين أن أكون خارجة عن النص دون أن أنساه تمامًا.

كتبت أودري لورد، الكاتبة والنسوية السوداء الأميركية، التي وثّقت رحلتها مع سرطان الثدي في كتابها “دفتر يوميات السرطان” في مواجهة المرض والصمت: “وما ندمت عليه أكثر، كان صمتي.”

توفيت لورد بسرطان الثدي عام 1992، بعد سنوات من النضال ضد المرض وضد أنظمة القهر المتقاطعة من العنصرية إلى الذكورية إلى التهميش الطبقي. وفي كتابها، لم تكن توثّق الألم فحسب، بل كانت تنتزع مساحة للصوت، وتُحول الجسد المريض إلى موقع مقاومة.

وأنا أيضًا، حين خرجت من تجربة السرطان، لم يكن هدفي أن أبقى على قيد الحياة فحسب. لم أكن أريد أن أُختزل في صورة “الناجية” الصامتة، التي يُطلب منها أن تكون ممتنة فقط. أردت أن أتكلم، أن أكتب، أن أستعيد قدرتي على تسمية الألم والمعنى، قبل أن تُعيدني السلطة سواء كانت سلطة الخوف، أو المرض، أو الدولة إلى صمتي الأول.

وهكذا، بدأت أنظر إلى الجسد نفسه كمعلم؛ ككائن لا يصرخ، بل يُعيد تعريف النجاة بالتوزان.

رأيت، بعيني، كيف يعيد ترتيب نفسه بما يحمي الكل. كيف يتعامل مع الخلية الخارجة عن القانون، لا بالحقد، بل بإعادة التوزيع، بالتأقلم، بالحذر. الجسد لا ينتقم، بل يرمّم. لا يعاقب، بل يتعلّم. لا يُقصي الخلية بوحشية، بل يُقصي الخطر بحكمة. كأنه، كما كنتُ أنا، لا يبحث عن العقاب، بل عن معنى جديد للنجاة.

أُزيل جزء من الجسد لأنه لم يعد آمنًا. الجراحة كانت مؤلمة، لكن ما بعدها كان أدق: الجسد لم ينزف فقط، بل أعاد تنظيم نفسه. المهام توزعت، النسيج تغيّر، والمناعة بدأت ترصد ما غاب. الغدة التي كانت تنظم الإيقاع صارت ذكرى في تقارير الأشعة، لكن أثرها بقي في كل خلية. الجسد أحيانًا يتباطأ، أحيانًا يتوه، لكنه يتكيّف. يتعلم أن يعيش بنقصه، بكفاءة جديدة. لا كما كان، لكنه لا يزال هنا: يعمل، يتذكر، ويحاول ألا يسقط مرة أخرى.

لم يُغلق الملف. لم يُطفأ الإنذار. الجسد تعلّم أن الخطر قد يأتي من داخله، من خلية كانت منه، ثم نسيته.

لهذا بقي متأهبًا: خلايا تحتفظ بالبصمة، بروتينات تراقب، وأجهزة تنصت لأصغر تغير. ليس وسواسًا، بل نوع من الوعي الجديد. وعي تَشكل حين عرف الجسد أن التهديد قد لا يكون غريبًا، بل مألوفًا ومتخفيًا. الجسد لا يعيش في الخوف، لكنه لا يعود إلى سذاجته الأولى. لا ينتظر التمرد، لكنه لا ينساه.

وهنا، أدركتُ الفارق الجذري بين نجاة الجسد ونجاة النظام: الجسد، حين يُهدَّد، يُعيد تشكيل نفسه ليحمي الكل. أما السلطة، حين تُهدَّد، تضحّي بالكل لتحمي نفسها. الجسد ينجو ليعيش. أما السلطة، فتنقضّ لتنجو على أجسادنا، إن لزم الأمر.

ومن هذا الفارق، تعلّمت درسًا أكبر عن فكرة النجاة ذاتها، وعن كيف يمكن أن تُحرف عن معناها.

حين تُقدم النجاة كقيمة مطلقة، تُفترَض دائمًا كعلامة على الغلبة والانتصار.

لكنني تعلّمت الآن أن النجاة ليست دائمًا كذلك.

أحيانًا، تشبه الاستبداد: تنجو الخلية، لكنها تُفني الجسد. وتنجو السلطة، لكنها تقتل الشعب.

وأحيانًا، تكون النجاة فعل وعي: نضج بيولوجي وسياسي، لا يسعى إلى القطيعة، بل إلى توازن جديد: يحمي الكل دون أن يُقصي الجزء.