ستتفادى التذمّر على موقع “لينكد إن”. لا يمكنك الإفصاح عن كلّ ما تفكّر فيه، أن تكتب منشوراً مثلاً تعلن فيه على الملأ “يُسعدني أنني سأتمكن من سداد إيجار منزلي هذا الشهر”، أو أن تشارك شبكة معارفك على الموقع “بسعادة غامرة، أعلن أنني سأتمكن من شراء حاجاتي الغذائية اليوم”. هذه جمل لم نرها يوماً ضمن المنشورات التي نتصفحها يومياً على الموقع، ولو كانت توصّف حقيقة ما يجري في كواليس شخصياتنا التي نعرضها أمام الآخرين.

من هنا، يشبه موقع التواصل الاجتماعي المخصص للتشبيك المهني والبحث عن عمل، “لينكد إن“، خشبة مسرح تقولب وجهاً اجتماعياً محدّداً، تؤطّره عادةً بصورة شخصيّة متّزنة يشاركها المستخدم، بثيابٍ رسمية غالباً وبتعابير مقتضبة في الوجه، كما في صور المعاملات الرسمية. يقدّم هذا المسرح “المهني” وظائف وعروض عمل، وفيها تسليع وتسويق دائمين لأنفسنا التي يزيد الموقع من اغترابنا عنها. فلا وجود لهذه الذات خارج النجاح، ولا وجود للنجاح خارج مفاهيم العمل المفرط، كشرط رأسمالي لتحقيق الذات المختَزَلة بإنجازاتها.

العمل بإفراط تحقيقاً للذات

تستيقظ الإنفلونسر بنشاطٍ غالباً. تقفز من سريرها فجراً لتمارس الرياضة، بعدما تكون قد شربت متمّماتها الغذائيّة. ومع توالي النهار، تتنقّل صاحبة الفيديو بين مهام عدّة، عليها إنجازها كلّها في يومٍ واحد. لا تضيّع دقيقة. قد تذهب للتسوّق، أو تجري بعض اللقاءات “المهنيّة”، وأحياناً تشاركنا خطط إنتاجها للمحتوى، ومواظبتها على نشرها بوتيرةٍ يوميّة. وفي نهاية اليوم، يحين موعد الراحة والاسترخاء، فتلجأ الإنفلونسر نفسها إلى مستحضرات ثمينة للاهتمام بالبشرة أو الصحة، وإلى منتجات أخرى تستخدمها لاستحمام مهدّئ.

تنتشر ثقافة العمل المفرط، أو ما يعرف بالـ hustle culture عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على مواقع مثل “انستغرام” و”يوتيوب” و”فايسبوك”. تصوّر لنا هذه الفيديوهات كيف قضى الإنفلونسر يومه/ا، ممجّدة ثقافة العمل المضني، على أن يأتي الاستهلاك شرطاً لها، إذ يعتمد واحدها على الآخر وتعتمد الرأسمالية على كليهما، فيكون الاستهلاك ملجأنا الوحيد بعد نهار عمل مضنٍ.

الخطاب السائد على الموقع هو الجهد والسعي المتواصل إلى تمكين الذات من دون النظر إلى العوائق البنيوية المتجذّرة في الرأسمالية والتي ترمي العمّال في دوّامة يوميّة لا يعودون فيها قادرين على التقاط أنفاسهم

تعدّ هذه الثقافة إحدى إفرازات المفهوم الليبرالي لتحقيق الذات؛ المزيد من العمل لجني المزيد من المال، فالمزيد من الشراء والاستهلاك. وكلّما تضاعف استهلاكنا، احتجنا إلى العمل أكثر لنلبّي هذه الرغبات بوصفها سبيلنا الوحيد للاسترخاء. وفي حلقة من العمل والإجهاد الدائمين، تصبح الراحة سلعة لا يمكن أن نحصل عليها إلا بشرائها. وهكذا نعلق في دوّامة لا متناهية من الإفراط في العمل والاستهلاك.

وإذا كانت ثمّة مساحة للهو أو التذمرّ في مواقع التواصل الأخرى، فإنّ الرصانة الظاهرة لموقع “لينكد إن“، تحتّم نوعاً آخر من المنشورات التي تدور في الفلك المهني، من بينها تلك المتعلّقة بفرص العمل التي تعرضها الشركات أو التي تتركّز على التمكين الذاتي. هنا، تظهر ثقافة العمل المفرط في فيديوهات التمكين التي تثمّن النجاح، والمواظبة على التطوير الذاتي كخطوة لتحقيقه، فتقدّم على أنها تملك القدرة لفكّ شيفرة النجاح وتذليل العقبات التي تحول بيننا وبينه، وما هذه العقبات إلّا أنفسنا، ذواتنا المتكاسلة.

أن تتكلّم وتكتب بلغة الذكاء الاصطناعي

لن يمنعك أحد من مشاركة منشور معين على “لينكد إن”، ولن يقوم الموقع بحذف تعليق يفصح فيه المستخدم عن هواجسه. لكن سطوة الموقع تتمثّل بعيون شركات التوظيف والمدراء وأصحاب السلطة وهي تراقب العمّال كي تتصيّد أنشطهم وأكثرهم كفاءة وفق معاييرها. لهذا نادراً ما تعثر داخل الموقع على منشورات صادقة حول الصحة النفسية تحت ضغط دوامات العمل الطويلة، أو منشورات تُطالب بالعمل لساعات أقلّ وحصول الموظّف على وقتٍ كافٍ للراحة. هناك بعض المنشورات تسلط الضوء على بيئات العمل السامة والاحتراق الوظيفي، إلا أن وجودها يبقى خجولاً، وغالباً يأتي من شركات تروّج لبيئة عمل صحية وليس من أفراد. إذ أنّ هذه المنشورات قد لا تلقى استحساناً لدى المدراء، وقد تؤثر على حظوظ الشخص في الحصول على وظيفةٍ مستقبلية، خصوصاَ أنّها تترك انطباعاً عن المرشح كشخص غير جادّ ومتذمّر.

أكان بتحفيزهم على تطوير الذات أو على العمل دون كللٍ، يدفع “لينكد إن” مستخدميه كي يصبحوا نسخاً من شخصيّات مدربي التنمية البشرية الذين يسوّقون للنجاح بمفهومه الليبرالي. فالخطاب السائد هو السعي المتواصل إلى تمكين الذات، وتطوير أنفسنا ومهاراتنا من دون النظر إلى العوائق البنيوية المتجذّرة في الرأسمالية، والتي ترمي العمّال في دوّامة يوميّة لا يعودون فيها قادرين على التقاط أنفاسهم. كذلك، يصوّر تطوير مهاراتنا على أنّها الخطوة الوحيدة التي تفتح لنا أبواب النجاح، كما لو أنّ العثرة فينا وليست في بنية السوق المتفجّرة بأزمةٍ تلو الأخرى. لهذا يبدو الموقع كمرآة للثقافة السائدة التي تعزّز المسؤولية الفردية عن “إخفاقاتنا” لأنّنا لا نكدّ أو نجهد كفاية، فيما تغفل عن حقيقة أن قلّة قليلة تستولي على ثروات الكوكب وتتقاتل الأكثرية على الفتات الباقي.

يعيش مستخدمو “لينكد إن” اغتراباً يومياً عن ذواتهم التي تصبح سلعاً يروّجون لها: إنجازاتها، ودوائرها الاجتماعية، وما حقّقته في السابق وما تسعى إلى تحقيقه

وفي التوجه اللغوي الذي يربط ألسنة المستخدمين ويقيّدها بكلمات محدّدة، يشبه “لينكد إن” ماكينة ضخمة لإعادة تدوير اللغة نفسها. اللغة المعتمدة هنا، غير قائمة على عبارات عامية واختصارات كلامية وآراء انفعاليّة، إنّما هي على العكس تماماً. نقع على لغة مهنية مضبوطة ومشذّبة، تشبه إلى حد كبير صياغات الذكاء الاصطناعي الآلية والتقارير الرسمية التي تكتب للممولين، بعبارات أنيقة، داخل قالب فرض على المستخدمين اتباعه كي لا يصبحوا دخلاء على المجموعة. فتجتاح الكلمات المفتاحية المتعلقة بالنجاح معظم المنشورات التي تؤكّد على إنجازات المستخدم: أنا فخور/ة، حققت نجاحاً، حصلت على وظيفة، قدمت تدريباً، نلت شهادة جديدة. بالإضافة إلى كلمات مهنية مثل: خبرة، مهارات، تدريب، قيادة.. كلمات أشبه بمفاتيح لأيّ منشور ناجح ومقبول على الموقع.

اغتراب افتراضي عن ذاتٍ تركض بلا كلل

نحن في حالة ركضٍ دائم على “لينكد إن” الذي يبدو كماراثون رياضي اشتركنا فيه بكامل رغبتنا، وعند كل مفترق تطالعنا إعلانات دعائية تموّل سباقنا. نحن مرغمون على المشاركة ضمن منافسة شرسة مع الآخرين، لكن علينا أن نقف برهةً لنلتقط أنفاسنا ومعها صورة تليق بمنشور حول النجاح وحول قدرتنا على التضحية من أجل نيله. والموقع هنا، هو مجرّد امتداد للآليات الرأسمالية نفسها، كما يلخّص الأكاديمي ماتياس إكمان في بحثه حول نظريات مجموعة من الفكّرين حول وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وعلاقتها بالرأسمالية.

مثلاً، يتمّ إنتاج فائض القيمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال بيع معلومات المستخدمين الشخصية وتفضيلاتهم التسويقية وعاداتهم الشرائية إلى المعلنين، فيصبح مستخدمي هذه المنصات هم السلعة، وفق العبارة الشهيرة “إذا كان المنتج مجانياً، فاعلم أنك أنت المنتج”. ليست وسائل الإعلام الجماهيري، ومنها وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة لنقل وإنتاج الأيديولوجيا الليبرالية فحسب، إنما هي مكون هام من عملية الإنتاج الرأسمالي عبر إنتاج فائض القيمة.

واحدة من أبرز سمات الرأسمالية هي اغتراب العامل عن إنتاجه. ووفقاً لمفهوم الفيلسوف الألماني هيغل للاغتراب، الذي أسقطه نظيره كارل ماركس لاحقاً على الرأسمالية، فإن العامل يصبح تابعاً لما أنتج، وفي الوقت نفسه مغترباً عن ذاته وإنسانيته وعمّا أنتجه، وعن الآخرين. ينفصل هذا النتاج عن خالقه، ويصير ملكاً لصاحب العمل وليس العامل الذي يكون عمله وسيلة لبذل جهد أكبر، وليس تحقيقاً لذاته. يرى إكمان أنّ آلية الفصل بين العامل ووسائل الإنتاج عبر وسائل التواصل الإجتماعي تظهر وإن بصورةٍ غير مباشرة. وما يعزّز من هذا الاغتراب هو تبعات عدم مشاركة العامل في هذه الوسائل، فانسحابه منها يقابله ثمن عدم القدرة على الحصول على وظيفة، أمّا تواجده فيها، فيقدّم مزايا الإبقاء على شبكة للتواصل مع الآخرين مقابل بيع معلوماته الشخصية، ما يجعل المستخدم سلعةً بذاته.

يمكننا أنّ نرى هذا الاغتراب بوضوح على “لينكد إن”، حين ينفصل رائد هذا الموقع عن ذاته التي تصبح سلعة يروّج لها: إنجازاتها، ودوائرها الاجتماعية، وما حقّقته في السابق وما تسعى إلى تحقيقه. وفي حين ينفذ هذا التسويق في النظام الرأسمالي إلى حيواتنا اليومية، إلا أنّ من الممكن حصره في أوقات ودوائر محدّدة، مثل ورش العمل والفعاليات الاجتماعية المهنية. لكن عبر “لينكد إن”، يتواصل هذا التسويق على مدار الساعة، وطوال مدّة وجودنا أونلاين في العالم الافتراضي. حتى العلاقات التي نبنيها تصبح علاقات مادية انتهازية، هدفها مراكمة هذا الرصيد الاجتماعي للوصول والنجاح، خصوصاً في التشبيك مع من يملكون سلطة منح الوظيفة.

يصبح هذا التسويق، وهو عمل غير مدفوع، جزءاً أساسياً وضرورياً من حياتنا المهنية يتعدّى وجوده الافتراضي. كذلك، لا يقتصر على الأوساط المهنية، إنما يشمل أيضاً الأصدقاء الذين تربطنا بهم أواصر شخصية. وهنا تبرز خاصية التأييدendorsement على الموقع، التي تتحول إلى سباق على من يملك دوائر اجتماعية أقوى وصورة برّاقة أكثر، تُساهم شبكته الاجتماعية على الموقع في تأييدها وتأكيدها.

وكما يتمظهر السباق الرأسمالي في المعامل حول من ينتج أكثر، نرى الآلية نفسها في الموقع الذي يدور فيه سباق حول من يمتلك إنتاجية ظاهرية أعلى؛ أي من يواظب على النشر بوتيرة يومية، ومن يملك شبكة علاقات أوسع وأكثر جودة، ومن يكتظّ ملفّه الشخصي بقائمة طويلة من الخبرات المهنية والتعليمية وشهاداته وأعماله التطوّعيّة، بالإضافة إلى من يحقّق ملفّه عدداً أكبر من الزوّار. تساهم بعض المعايير الأخرى في بناء صورة افتراضية لأنفسنا، بدءاً بهندستنا لملفنا الشخصي عبر الموقع، من صورة الملف، إلى اختيار بضع كلمات تختزلنا، وصولاَ إلى الشبكة التي نكوّنها، وحتى في تفاعلاتنا مع الآخرين.. والخاسر الأكبر في هذه اللعبة هو من لا يتقن فن التسويق اليومي لنفسه.

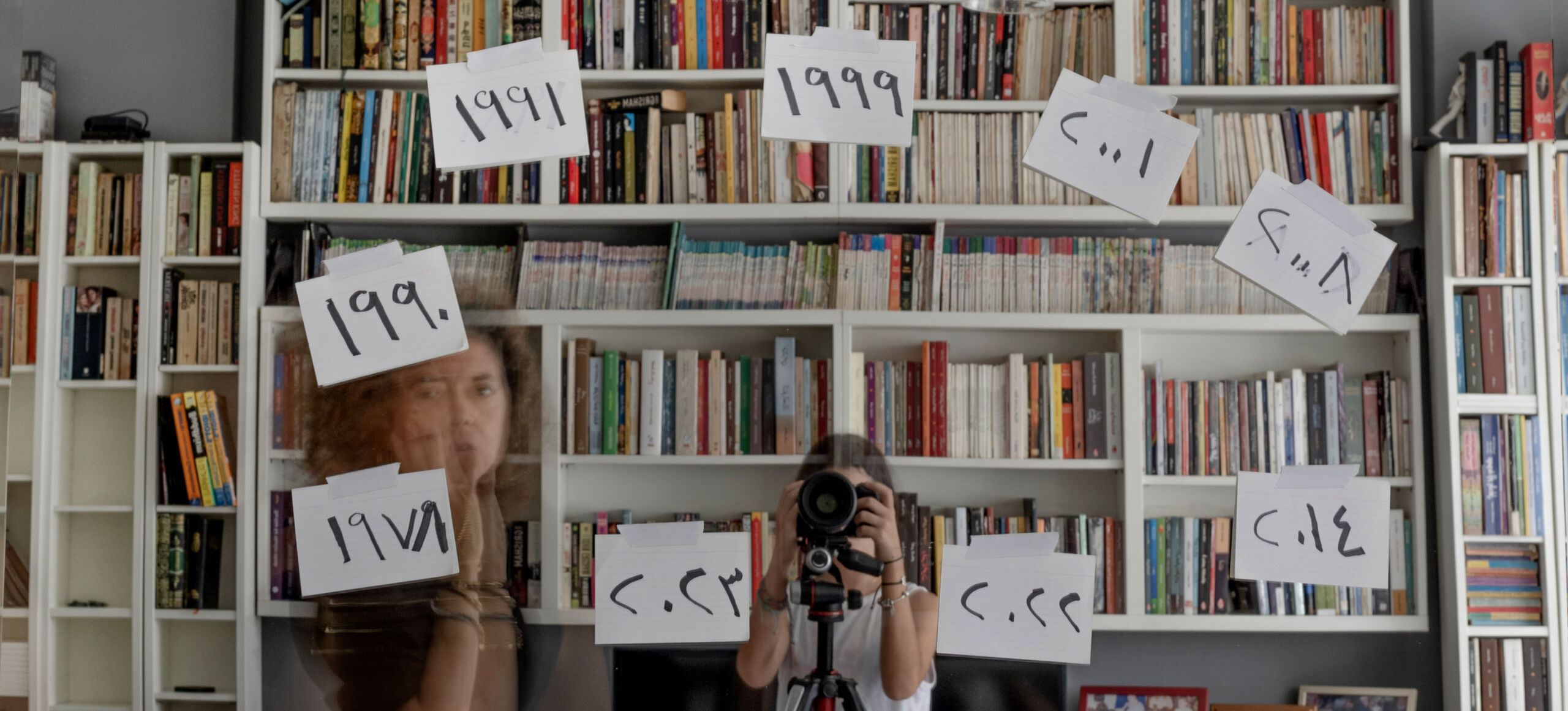

خطــ٣٠ // باستخدام Ai // تنشر وفق الحقوق المفتوحة Copyleft

عرض وطلب

في الموقع الذي تأسّس سنة 2000، أي قبل موقعي “فايسبوك” و”انستغرام” الشهيرين، تؤدّي الخوارزميات أيضاً دورها، فتحدّد المحتوى الذي يظهر أمام المستخدم بناءً على تفاعلاته السابقة مع المناشير، والدوائر التي يحيط نفسه بها. من هنا، تكون التجربة عبر الموقع شخصيّة وفريدة، غير أن سلوكاً عاماً ومتشابهاً يطغى عليها، يحدّده نوع الموقع وخاصيّاته. كما تساعد الخوارزميات في إظهار وظائف وفرص عمل ضمن مجال تخصص المستخدم.

على الجانب المشرق من “لينكد إن” الذي تمتلكه شركة “مايكروسوفت”، فقد ساهم بتوفير وظائف لـ 4 ملايين مستخدم عبر خاصية “الوظائف” التي تتيح التقدّم بطلب مباشر إلى وظائف تناسب خلفيتنا المهنية. أكثر من 55 مليون شركة عالمية متواجدة افتراضياً في فضائه، وتتيح للمستخدمين ما يقارب 14 مليون وظيفة في كافّة أنحاء العالم، وفق بعض الإحصاءات. يتصدّر الموقع المنصات الرئيسية لإيجاد عمل والتشبيك المهني، ويشكّل 60% من رواده الفئة العمرية المتراوحة بين 25 و34 سنة. كما تشير الأرقام نفسها إلى أنّ الموظفين الذين يمتلكون ملف تعريف شامل على “لينكد إن” يرفعون احتماليّة حصولهم على مقابلة عمل بنسبة 71%، في حين أنّ 97% من موظّفي الموارد البشرية يستخدمون الموقع في بحثهم عن موظّفين جدد.

تضيء هذه الأرقام على أهمية الموقع ودوره في الحصول على وظيفة، ولكنها تغفل عن جانبه الآخر، مثل استخدامه كوسيلة لبعض الشركات لنشر إعلانات عمل وهمية، فلا تنتهي الشركة أو الجمعية بتوظيف أيّ أحد رغم تقدّم الكثير من أصحاب الخبرات المطلوبة. إذ تكون هذه الإعلانات مخصصّة للتوظيف الداخلي، أو لملء شروط المموّل، أو حتى لتوهم موظفيها أو الآخرين بأنها تقدم وظائف جديدة للعمّال. ومثل المواقع الأخرى، تنشط على الموقع محاولات تصيّد المعلومات الشخصية من المتقدمين، وغالباً ما تشغّل تلقائياً عبر روبوتات الويب bot، ويكون الرواد الذين يضعون شعار “متاح للعمل” على صورتهم الشخصية، أكثر عرضة لهذه المحاولات الخادعة.

عمال الياقات البيضاء في شارع المصارف

احتلّت الظاهرة الاتصالية لدى عالم الاجتماع الأميركي إرفينغ غوفمان (1922 – 1982)، هامشاً كبيراً من تنظيره. سنة 1959، نشر كتابه “تقديم الذات في الحياة اليومية“، الذي تبنى فيه حتمية الاتصال من مدرسة “بالو ألطو” الأميركية، باعتبار أننا حتى حين لا نجري تواصلاً، فإننا نكون داخل شبكة التواصل وإن من خلال الصمت.

درس غوفمان النظام الاجتماعي من وحداته الصغرى، ومن التفاعل بينها، أي من منظار الاتصال بين الأشخاص. وفي نظريته “إدارة الانطباعات أو العرض الذاتي”، يشبّه الحياة بخشبة مسرحية؛ في واجهتها، يكون كل شخص ممثلاً، يدير الانطباعات التي يريد بناءها والصورة التي يريد تشكيلها عن نفسه، ويسعى جاهداً للحفاظ عليها. ولا يرتاح هذا الشخص إلا في الخلفية أو الكواليس التي تعدّ امتداداً للبعد الشخصي والحميمي، وفيها يخلع عنه هذا الدور، ليكون على حقيقته الفعليّة لا كما تحتمّ عليه ظروف ودوائر اجتماعية معينة.

أسقط العديد من الباحثين نظرية غوفمان على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل الباحثة اليونانية الأميركية زيزي باباشاريسي في بحثها عن الجغرافيا والعمارة الافتراضيتين على مواقع التواصل الاجتماعي، مجريةً مقارنة بين مواقع “فايسبوك” و”لينكد إن” و”إي سمول وورلد” الحصري للسفر.

يقضي كورت شميدت أيّاماً مكرّرة بين مصنع الزجاج والنوم. يمضي تسع ساعات وهو يتعرّق في عمله، وأربع ساعات أخرى متعباً بين القيادة والطعام. وطوال عشرة ساعات يرقد صامتاً بلا رؤية. وفي الساعة الوحيدة المتبقيّة له، يقتل نفسه

في وصفها لسمات الهندسة المعمارية الافتراضية، تشير باباشاريسي أولاً إلى التقاء الخاص بالعام، حيث تستعير تشبيه الباحث الأميركي جوشوا ميروفيتز عن وسائل التواصل الاجتماعي في كتابه الشهير «لا إحساس بالمكان» كمنزل من دون جدران فاصلة، فما يجري في كل غرفة متاح أمام القاطنين فيه. وفي حين ربحنا العالم وبات بامكاننا التفرّج على كل ما فيه من أريكتنا، إلّا أنّنا خسرنا إحساسنا بالمكان وجذورنا.

يتواجد “لينكد إن” بين حدودي الخاص والعام اللذين تحكمهما أساليب العرض الذاتي لدى غوفمان. ترى باباشاريسي أن وجهنا الاجتماعي يتشكّل عبر ارتباطنا بأشخاص ودوائر معينة، وهذا العرض الذاتي يتشكل عبر معايير استخدام الوسيلة، كما في “لينكد إن” مثلاً، الذي يحتّم على مستخدميه عرضاً مهنياً لحيواتهم، أكان عبر صورة الصفحة أو عبر المنشورات والتعليقات وخانة الخبرات المهنية. وبالتالي يشذّب الموقع الذات، ويختصرها إلى مجرّد عرض مهني فحسب.

يختار المستخدم الانضمام إلى ”لينكد إن” بإرادته، وهذا الانضمام يشكّل بذاته خياراً وذوقاً مهنياً، حتى وإن كان ضرورة. تلفت الكاتبة إلى أن هذا التواجد الافتراضي يعكس أيضا انتماءً طبقياً. فالموقع يستخدم غالباً من قبل عمال الياقات البيضاء، أي من يؤدّون أعمالاً مكتبية، ويملكون معرفة تكنولوجية تمكنهم من استخدامه. يتقاطع هذا التصنيف الطبقي مع ما تورده الباحثة عن العمارة الافتراضية لتقسيم أنواع منصات التواصل الاجتماعي. ففي حين أن وسائل كفايسبوك وإنستغرام تمتلك معايير استخدام فضفاضة، فإنّها تشبهها بالطرقات العامة التي تتسع للجميع ولممارسات متنوّعة. في المقابل يبدو “لينكد إنّ” مثل الشوارع المالية وشوارع الأسواق التجارية مثلاً، التي تقبل عمال الياقات البيضاء بتصرفات محدّدة ضمن إطار مهنيّ، لا مكان فيه للتكاسل أو التذمّر أو التعب.

الحق في الكسل

يقضي كورت شميدت أيّامه بالتكرار الآلي بين مصنع الزجاج والنوم. يمضي الرجل تسع ساعات من يومه وهو يتعرق في عمله، وأربع ساعات أخرى يقضيها متعباً وغبياً، في القيادة والطعام. وطوال عشرة ساعات يرقد صامتاً بلا رؤية. وفي الساعة الوحيدة المتبقيّة له، يقتل نفسه. يصف الشاعر الألماني إريش كاستنر في قصيدته التي كتبها في القرن الماضي، روتين هذا الرجل، الذي يبدو ملخّصاً للذات المحترقة في دوّامة العمل.

يومياً، تحتفي آلاف المنشورات على “لينكد إن” بحياة شميدت الآلية بوصفها الحياة المثالية للنجاح. منشورات تُمجد الساعات التسع بكل ما أوتيت من قوة. تتغاضى عن الساعات الأربعة عشرة، وتغفل تماماً عن الساعة الأخيرة. تتخفى حياة شميدت الحقيقية ومشاعره وراء كلمات آلية وأقنعة النجاح، ودعوات إلى المزيد من العمل والإنتاج، بأقسى أساليب الرقابة الذاتية.

هنا، ينتفي تماماً “الحق في الكسل”، وفق الشعار الذي رفعه الصحفي الماركسي الفرنسي بول لافارغ شعار خلال الثورة الصناعية الثانية. تحوّل هذا الشعار إلى عنوان لكتابه الذي أصدره وقتذاك ردّاً على دعوة السياسي الاشتراكي لويس بلان إلى “الحق في العمل” سنة 1848، الذي طالب بحق العمال بضمان وظائف لهم من الدولة.

جاء رد لافارغ، وهو زوج ابنة ماركس، سنة الـ 1880، ليدافع عن حق العمال في الكسل. ورأى أن ما يسمى بعصر العمل، إنما هو عصر الألم والشقاء والفساد، مضيفاً أن العمل المفرط هو دوغما كارثية، لا بل وهم غريب يجتاح الطبقة العاملة، ويجني ثماره البرجوازيون الذين يراكمون ثرواتهم على حساب حياة البروليتاريا.

وفي هذا الولاء الأعمى للعمل، يرى لافارغ أن البروليتاريا تخون ذاتها وغريزة الإنسان الطبيعية الباحثة عن الراحة، ضارباً المثل بحياة بعض القبائل التي يتخللها الكثير من التأمل والراحة. ففي أثينا مثلاً، كان العمل من وظيفة العبيد، فيما كان على النبلاء التفرغ للفكر وإدارة شؤون المجتمع. ويرى لافارغ أن الزراعة هي أول مثال تاريخي للعمل العبودي، وبذلك يكون قايين، المجرم الأول في التاريخ بحسب الكتاب المقدس، هو أيضاً مزارع.

يشبّه الماركسي الفرنسي حمى العمل بسباق مع الآلة؛ إذا كانت أبرع عاملة تخيط 5 قطبٍ في الدقيقة، فإن أيّ آلة خياطة، تخيط 30000 قطبة في الدقيقة عينها. ماذا يعني هذا؟ أن كل دقيقة من الآلة توازي مئات الساعات من عمل الخياطة، ما يعني أن كل دقيقة من عمل الآلة، تعطي العاملة عشرة أيام من الراحة.

بدلاً من تطويع الثورة الصناعية لخدمة الإنسان وضمان رفاهيته، دخل الإنسان في سباق خاسر ومجهد مع الآلة. وتزداد أفكار لافارغ أهميةً مع دخول الذكاء الصناعي اليوم مضمار السباق. فبدل أن يعني ذلك المزيد من الراحة للطبقة العاملة، أضحت على منافسة مع أعلى درجات الآلة تقدّماً (حتى اليوم!).