كانت ليلة قائظة من ليالي شهر تمّوز (يوليو) الماضي، كانت الساعة تشير إلى التاسعة، بينما نحن نجمع الشهادات لهذه المادة، حين وصل نبأ حادث وقع على طريق الواعرة، على بعد كيلومترات فقط من الدار التي اجتمعنا فيها مع عدد من عاملات الفلاحة المحليات. حيثيات الحادث بسيطة: شاحنة رباعية الدفع، عائدة من إحدى ضيعات الفلاحة، محملة بأكياس اللوز -وهذا موسمه قطافه- تجلس فوق كومة الأكياس عدة عاملات.

مع وعورة ومطبات الطريق شبه المعبد، تفقد إحداهن توازنها، تنزلق من فوق الأكياس، يرتطم رأسها بالأرض، وتفقد حياتها على الفور. اسمها نسرين (19 عامًا)، ضحية أخرى تسقط على طريق “الموت” كما يسميه أهل “الواعرة”.

على سفح سلسلة جبال “سيدي عيش” الجرداء والقاسية، تركن قرية الواعرة، في أقصى جنوب غرب ولاية سيدي بوزيد. في السنوات الأخيرة، باتت سفوح هذه الجبال المغطاة بصفوف خضراء لامتناهية من الزيتون واللوز والفستق، محط انتباه أصحاب المال من خارج المنطقة. يعود هذا إلى سنوات 2007 وما بعدها، عندما تحول ذلك القفر من الأرض السبسبية المعروف بخصوصية مناخه إلى جنان زيتون مكثف على الطريقة الإسبانية. ساهم في ذلك ثروات المياه الجوفية، لتظهر عوضًا عن الأراضي البور مستغلات زيتون كبرى بأسماء غريبة من قبيل “حنبعل” و”عليسة” وغيرها.

صحيح أن القسم الأهم من الثروة والأرباح الكبرى من وراء هذه المشاريع يغادر نحو حسابات الملاك الجدد البنكية في مدنهم البعيدة، إلا أن بعضه يتناثر هنا وهناك بين وسطاء و“قشارة” (وهم صنف من الوسطاء في القطاع الفلاحي) ومقاولين محليين. أما الحصة الأكثر تأثيرًا –رغم أنها الأقل من حيث القيمة– كانت من نصيب عاملات الفلاحة، الآتيات من القرى المحيطة بسهل سي عيش وعلى رأسها الواعرة، واللواتي لم يمتهنّ قبلها سوى شيء من فلاحة عائلية متواضعة. أما الآن، فقد مثلت المشاريع لهن مورد دخل –على تواضعه– دائم ومستقر مقابل مجهودهن، وساعات طويلة يمضينها في البرد أو الحر، وبين الحين والآخر تدفع إحداهن حياتها.

رحلة عمل لا تنتهي

يوم عاملات الفلاحة، باستثناء خطر التعرض للحوادث،محكوم بروتين صارم. يبدأ قبل الفجر بقليل، عادة بين الساعة الثانية والثالثة صباحا صيفًا، وعند الفجر شتاءً. كل شيء يحضّر على عجل: قهوة الصباح، وجبة “المقلي” للغداء و “عالة” الشاي أو التاي الأحمر، إلى حين وصول “الكراهبي” أو صاحب شاحنة “البيك – آب” الذي يتولى تجميعهن من الدواوير المتناثرة، لنقلهن إلى المشروع الفلاحي المعين.

تختلف المشاريع باختلاف الموسم الزراعي، من جمع محاصيل الطماطم واللوز وسط الصيف والعنب آخره، إلى الزيتون بين الخريف والشتاء، وهكذا.. الثابت هنا، أن العمل متوفر على طوال السنة، وهو ما يمنح العاملات سلطة اختيار لم تتوفر سابقًا، إذ تختار بعضهن العمل في كل المواسم بقطع النظر عن بعد المشروع الجغرافي وظروف عمله، في حين تختار أخريات العمل في مواسم محددة دون سواها.

وذلك حال الخالة “س” مثلًا التي لا تعمل إلا في موسم الزيتون دون سواه، لربحه الوفير ولكونه موسمًا مباركًا على حد تعبيرها، على عكس اللوز مثلًا الذي تنفر منه لحر شهر “أوسو” (فترة صيفيّة تمتدّ حوالي أربعين يومًا، ابتداءً من 25 تموز (يوليو) وفقًا للتقويم الفلاحي الأمازيغي) وغباره الخانق. بينما لا تستنكف الشابة “ن” عن العمل في أي موسم، المهم هو توفير أكثر ما يمكن لزفافها في الصيف المقبل. في حين تنقطع حياة عن العمل خلال منتصف الصيف، لسبب آخر، قد يبدو غريبًا عند البعض، وهو التفرغ الكلي لموسم الأعراس والاستمتاع بالذهاب من فرح لآخر.

أبرز ما يُلحظ من اختلاف داخل الجماعات، يكمن في المستويات التعليمية المتباينة أشد التباين، فبعضهن بالكاد أميات، خاصة كبار السن منهن، في حين حظيت بعضهن بتعليم ابتدائي أو على الأقصى إعدادي في مركز المعتمدية القريبة. وبينهن يوجد عدد لا بأس به من المتخرجات، بل وحاملات لدرجات الماجستير. أغلبهن درس في تخصصات شبه وهمية لا فائدة منها في سوق الشغل ..

المهم أن العاملات يبلغن المشاريع مبكرًا، وينقسمن إلى مجموعات حسب طبيعة العمل وما تتطلبه من جهة وحسب شبكة الصداقات والأنساب العائلية من جهة أخرى. أما عن تقسيم المهام فيكون ناجعًا بقدر عفويته: تحضر بعضهن المعدات في حين تجمع ثانية الحشائش اليابسة وتشعل ثالثة النار، وتحضر أخرى الإفطار. إفطار جماعي يتشاركن فيه كل ما أحضرت كل واحدة منهن. وبعدها ينطلق يوم العمل والذي يتراوح عدد ساعاته اليومية بين الثماني والعشر ساعات، تتحدد مدتها حسب عوامل عدة: حرارة الطقس ونوع العمل وحجم المنتوج وطريقة الخلاص.

العمل شاق ورتيب لا تقطعه سوى دردشات يومية مكررة، أو ارتفاع صوت إحداهن بموال بدوي على طبع الصالحي المحبب عند أهل البادية. يحفزهن الصالحي على العمل، في مفارقة عجيبة مع حزن مواضيعه ومأساويته، فتصعد تنهدات من هنا وهناك وتتسارع الأيدي في العمل، وهكذا يمضي اليوم معتادًا لا يقطعه إلا في ما ندر: سقوط عاملة وتعرض أخرى للدغة عقرب أو زاحف آخر متخفً وسط كرم الطماطم.

عند منتصف النهار ينتهي كل شيء، يؤكل الغداء على عجل، وتجمع المواعين، ويصل المشرفون على المشروع وهم بطبيعة الحال من الرجال، لكيل المحصول ومراقبة العاملات عند خروجهن والتثبت من عدم اختلاسهن لبعض من المحاصيل. بعضهن ينجحن في ذلك ببراعة، كما هو الحال بالنسبة للخالة خيرية التي لم تخف ابتسامة النصر عندما أرتنا باحة منزلها الخلفية وقد فرشت بالطماطم المجفف الذي غنمته من عملها، وفهمنا من عباراتها البسيطة أنها تعد ذلك أقرب إلى إعادة توزيع للثروة. في مرات أخرى، توزع تلك المكافآت العينية بموافقة ضمنية من المشرفين، بل وحتى بأمر صريح من صاحب المشروع نفسه في لمسة كرم طائي يندر أن تحدث مرتين.

بنفس طريقة الذهاب، يعدن على الشاحنات إلى الواعرة لمشاغل بيوتهن. وحدها راحة القيلولة مقدسة وحق لا يناقشهن فيه أحد. ومع صلاة العشاء صيفًا يخلدن للنوم، في حين يتغير معيار النوم شتاء من صلاة العشاء إلى نشرة أخبار الساعة الثامنة التي تبث على القناة الوطنية الأولى، تحضيرا للغد.

تكفير عن سنوات “علم لا ينفع”

تركيبة فرق العاملات خليط من الانسجام والتنافر، يوحدهن الانتماء القبلي والقروي، بالرغم من التباين الواسع بينهن على مستوى السن والوضع الاجتماعي والتعليمي. في واحدة من المجموعات نجد الخالة عيشة في الستين من عمرها، وحفيدتها في الخامسة عشر ومعهن أخريات من شتى الأعمار، متزوجات، أرامل، مخطوبات، وعازبات. لا يشكل العمر عادة مشكلة، نفس المواضيع تفتح من دون حرج أو تكلف بين الأجيال، بل تحت عرائش الكروم وأغصان الزيتون تتناقل النسوة حكمتهن من جيل لآخر حول مكائد الحموات وشؤون البيوت والأطفال والرجال.

غير أن أبرز ما يلحظ من اختلاف داخل الجماعات، يكمن في المستويات التعليمية المتباينة أشد التباين، فبعضهن بالكاد أميات، خاصة كبار السن منهن، في حين حظيت بعضهن بتعليم ابتدائي أو على الأقصى إعدادي في مركز المعتمدية القريبة. وبينهن يوجد عدد لا بأس به من المتخرجات، بل وحاملات لدرجات الماجستير. أغلبهن درس في تخصصات شبه وهمية لا فائدة منها في سوق الشغل، كان الهدف الوحيد من وراء بعثها رغبة السلطة في إيجاد مكان للأعداد الهائلة من التلاميذ، وتأجيل بطالتهم لسنوات قادمة، لا غير. وللمصادفة، عادة ما يكون هؤلاء من بنات وأبناء المناطق الداخلية.

عوامل عدة، أفرزت هذه النتيجة، لعل أبرزها هشاشة المؤسسات التعليمية العمومية وضعف أطرها التربوية في هذه الجهات، والارتفاع التدريجي لمصاريف التعليم. لذلك تنقطع كثيرات من بنات الواعرة عن الذهاب للدراسة مبكرًا، ويستبقن المراحل نحو العمل مباشرة في قطاع الفلاحة، مثل سميحة التي تركت المدرسة في عمر الحادية عشر. عندما سألناها: هل ندمت؟ كانت الإجابة قاطعة: “لا، ولم الندم ونحن جميعا، أميات ومتخرجات نجني الزيتون واللوز معًا، سواسية دون فوارق”.

نفس الفكرة، نجدها عند “ح” الحاصلة على الماجستير في علوم الأرض، لم تنفعها شهادتها تلك في سوق العمل، بل إنها تشكك فيها وفي جودتها. بالنسبة لها، كانت سنوات الجامعة مجرد تمضية للوقت وتأجيل للبطالة. لم تقدم عليها من باب الترف، غير أن المنحة الجامعية والسكن المجاني في المبيت، كانا كفيلين بتغطية مصاريفها القليلة، وبطبيعة الحال حلم باهت بوظيفة ولو بعد حين. بطبيعة الحال، تأخر تحقق الحلم، فاختارت مثل بنات جيلها عمل الفلاحة.

قد يبدو مستغربًا للمراقبين من بعيد كيف لحائزة على شهادة عليا أن تختار العودة للفأس ومشط الزيتون. ولكن بالنسبة لها، لا شيء جديد. “الناس ناسي” تقول وتختزل بذلك أشياء كثيرة، كأزمة التعليم وعجزه منذ سنوات عن تحقيق ما كان يسمى قديًما بـ المصعد الاجتماعي. ولذلك تسعى ضحى بجهد يديها وببراغماتية فريدة، تعويض ما أضاعه التعليم من حياتها!

عن الإنجازات الصغرى والكبرى في الآن نفسه

الخروج للعمل الفلاحي، يمثل نقلة نوعية في حياة الكثير من نسوة الواعرة. إذ طالما شكل العمل الفلاحي داخل أراضيهن وأراضي عائلاتهن الخاصة، مجرد استمرار للنشاط اليومي العائلي، لا ينتج عنه أي مدخول مباشر لهن، فالأموال تعود للأزواج أو الآباء أو الإخوة المسؤولين على الإنفاق.

في حين أن الشوانط (جمع شانطي وهي كلمة محرفة من أصل فرنسي يقصد بها حظيرة العمل) تمنحهن من جهة دخلًا مستقرًا على امتداد العام، باختلاف المواسم ومنتوجاتها، ومن جهة أخرى، فإن أجر العمل، يعود إليهن مباشرة من خلال تسلمهن له بشكل يومي أو أسبوعي، دون تدخل أي وسيط عائلي. وهو أجر يتغير نسبيا وفقا للمواسم، ففي موسم الزيتون الأخير بلغت أجرة المجموعة 13 دينارًا يوميا بعد خصم 4 دنانير منها لصاحب شاحنة النقل، وهو ما يعادل 4.2 دولار فقط. تسلم الأجرة آخر اليوم، حدث مفصلي وذو رمزية كبيرة، هو إقرار فريد بملكية تلك الأموال واستحقاقها الشرعي أمام العائلة والآخرين. وبالتالي مشروعية التصرف فيها وفقًا لإرادة المرأة كما تشاء، لقضاء شؤونها الخاصة أو للمساهمة في ميزانية الأسرة. المهم هو أننا أمام واحدة من المرات النادرة، التي تمنح فيها عاملات الفلاحة سلطة الاختيار والقرار.

ما سبق لا يشفع لبعضهن أمام زوج أو أب متسلط، يفتك عنوة كل ما تعدن به. أو ربما، دون الحاجة لأي وسيلة من وسائل الإكراه، تختار أخريات تسليم كل ما يجنينه “طائعات”. تمامًا مثل حالة سعاد التي لا ترى أي حرج في تقديم حساب تفصيلي لوالدها الحاج بالمدخول ومصارفه. بالنسبة لها، ذلك الأمر بديهي، وجزء من مساهمتها في تنمية مداخيل الأسرة وإدارتها بشكل جماعي، مثل إخوتها الذكور الذين يسلمون الحاج بدورهم مداخيل تجارتهم ونشاطهم الرعوي. بينما بالنسبة لـ حياة المتزوجة حديثًا، فإنها وفي إطار حربها الباردة مع حماتها ورغبتها في التمرد والاستقلال ببيتها الخاص، تعمد دائمًا لتخفيض قيمة الأجر المعلن عنه مقارنة بالأجر الفعلي، أما الفارق فتخفيه في ثيابها، انتظارًا لتحقيق الجلاء.

تغيرت أشياء أخرى في نمط حياة هؤلاء الفتيات. قديمًا، بالنسبة للعجائز من عائلاتهن، لم يكن الترفيه أولوية من أولوياتهن، اللهم باستثناء المشاركة في الزردة صيفًا أو السفر جنوبًا نحو حمام الحامة الاستشفائي. لكن مع هذه الأجيال تغير الحال، فدخول التلفاز وبعده الإنترنت “فتح الأعين”!

في المجمل، نجحت النساء في تحقيق جزء من الاستقلال المالي ولو بشكل متفاوت وفقا لخلفياتهن العائلية، فبالنسبة للمتزوجات يكون الأمر أصعب، نظرًا لوجود أطفال ومصاريف شتى. أما للعزباوات وخاصة المقدمات على الزواج، فالأمر واضح: أموال الفلاحة مخصصة من أجل ثيابها وتجهيز بيتها المستقبلي ومصاريف زفافها، أو غيرها من المصاريف المستعجلة بين الحين والآخر.

قبل الانخراط في العمل الفلاحي، حتى أكثر فتيات القرية ثراء، لم تكن قادرة على الاستفادة بحرية من تلك الثروة، فشراء الثياب مثلًا مرتبط بمناسبات محددة في السنة، أهمها عيد الأضحى وزردة سيدي علي بن عون، وتحت إشراف الأب أو الزوج. أما الآن وبفضل الاستقلالية المالية، أصبح بإمكانهن التسوق خارج المناسبات الكلاسيكية. غير أن الحدث الثوري الأبرز كان توفر القدرة على الولوج لمواقع التواصل الإجتماعي بأريحية، وتحديدًا التعرف على ” اللايفوات” كما تقول “سميحة”، أي مقاطع البث المباشر التي تبثها بائعات الثياب من خلال صفحاتهن على هذه المواقع. وبالنسبة لـ “ن” تزامن اكتشاف هذه اللايفوات مع تعميم قطاع الشحن والتوصيل بين المدن ذي التكلفة الرخيصة في آخر سنوات مع العمل في “الشانطي”. هذه التوليفة من الأحداث، ساهمت في إدخال سيارات الشحن لأول مرة للقرية، ومعها ثياب من أحدث ما يوجد (من الأصناف الوسطى والاستهلاكية بطبيعة الحال) في أسواق المدن الساحلية والكبرى.

لا يقتصر الأمر على الثياب، أشياء أخرى تغيرت في نمط حياة هؤلاء الفتيات. قديمًا، بالنسبة للعجائز من عائلاتهن، لم يكن الترفيه أولوية من أولوياتهن، اللهم باستثناء المشاركة في الزردة صيفًا (وهي خمسة أيام احتفالية يمضيها أهالي المنطقة مخيمين حول مقام الولي المتصوف سيدي علي بن عون) أو السفر جنوبًا نحو حمام الحامة الاستشفائي.

مع هذه الأجيال تغير الحال، دخول التلفاز وبعده الإنترنت “فتح الأعين” كما تقول العجوز جمعة متبرمة من ضياع أخلاق حفيداتها، وذلك في معرض حديثها عن الرحلة الترفيهية التي شاركن فيها. وهذه الرحلة بالذات حدث جلل في تاريخ القرية، التي لم تعرف رحلات ترفيهية باستثناء ثلاث أو أربع نظمتها المدرسة للأطفال قبل سنوات خلت. بينما هذه الرحلة التي وقع برمجتها نحو مدينتي سوسة والحمامات السياحية، فقد كانت مخصصة للكبار وتحديدًا الفتيات والنساء.

تزامن موعد الرحلة مع انتهاء موسم جني الزيتون الأخير، وهو الموسم الفلاحي الأكثر إدرارًا للربح، ومع توفر السيولة المالية وطول الموسم، قامت تسع بنات، ومنهن سميحة، بعطلة استحققنها عن جدارة ليفرضنها على الجميع. استوجب الأمر كراء شاحنة للتنقل من القرية إلى مركز المعتمدية الواقعة على مسافة 16 كيلومتر في ساعة باكرة من اليوم، وقد تدبرن كل ذلك.

تمت الرحلة بنجاح، لا يمكن التيقن من مدى سعادة واستمتاع كل واحدة من المشاركات على حدة، ولكن الثابت أنهن خرجن لوحدهن من القرية، وفي خروجهن شرعن في كسر أعراف لولا مشاريع سيدي عيش لما كانت.

الرجال والغياب المستحب

إلى حدود هذه الأسطر، من المتوقع أن حضور الرجال في ذهن القارئ لن يختلف كثيرًا عن الصورة النمطقية كعنصر متسلط أو معرقل لعاملات الفلاحة. وهي صورة غير دقيقة، بل موروثة عن الاستشراق الداخلي، وما يرسمه من صورة مبالغة عن علاقة السخرة بين الريفيات العاملات ورجالهن الخاملين في مقاهي القرية.

غير أن الواقع مغرق في رماديته. فبعض الرجال من العاطلين عن العمل حاولوا في مرات كثيرة الانضمام لمجموعات الفلاحة، وهو ما يتم في بعض الأحيان، بينما يقع رفضهم في أحيان أخرى كثيرة. ففي عدد كبير من الضيعات، يحجر عمل الرجال كعمال فلاحة يوميين، أحيانا يطلب ذلك المشرفون على الحقل صراحة بتعلات من قبيل “عدم الانضباط” وقلة الكفاءة. وفي أحيان أخرى يتم ذلك ضمنيًا، تجنبًا لإحراج مجموعة النسوة اللواتي قد يتسرب بينهن رجل غريب، وما قد يترتب عن ذلك من هواجس جماعية.

بالنسبة لـ منير وهو أحد الرجال القلائل الذين تعرفنا عليهم في هذه المجموعة، تعتبر هذه المسألة محلولة. ذلك أن المجموعة التي يشارك في العمل فيها متكونة بالأساس من أخته وزوجته وأخواتها وحماته وبضع فتيات ونساء من عائلته الموسعة.

توجد أسباب أخرى كثيرة وراء ضعف مشاركة الرجال في العمل الفلاحي، لعل أبرزها تاريخ تقسيم العمل نفسه في المنطقة. فمشاريع الفلاحة الضخمة، أمر مستحدث في العقدين الأخيرين. أما قبلها فقد كانت خيارات العمل محدودة، إذ باستثناء بضع وظائف حكومية أو خدماتية قليلة، كان العمل في الأرض الخاصة، أمرًا نادرًا، لصعوبته وتكلفته وخاصة لمحدودية المساحات المملوكة من طرفهم. وهنا برزت خيارات بعينها منذ سبعينات القرن الماضي: العمل في حظائر البناء في المدن الكبرى، الهجرة نحو ليبيا، تجارة المواشي وبدرجة أقل الانخراط في عمليات التهريب مع الجزائر. وهي كلها أعمال بعيدة نسبيًا عن القطاع الفلاحي، لذلك كان دخول العمل الفلاحي في “الشوانط” كخيار تشغيلي، بدعة لم تستهو ولم يقتنع بها الكثيرون من الرجال الذين تمرسوا على نشاطات بعينها أو ترعرعوا على مشاهد الثراء والربح الوفير الذي عاد به من سبقوهم من ليبيا أو “الكنترة” في عصورهما الذهبية.

لذلك لم يستسغ الرجال كثيرًا هذا القطاع، ولا تحمس المشرفون عليه إدماجهم فيه. بينما بالنسبة للنساء، كان ذلك أمرًا مريحًا لكثير منهن، بعضهن وجدت هناك مجالًا أرحب للتنفيس بعيدًا عن رقابة زوجها أو اخوتها، في حين لم تجحد أخريات خوفهن من تصاعد المنافسة على العمل في صورة انضمام مكون رجالي جديد. لتكون النتيجة العامة، أي غياب الرجال، تسوية مرضية لجميع الأطراف.

حادثة بلدة السبالة.. حالة تعاطف مؤقت

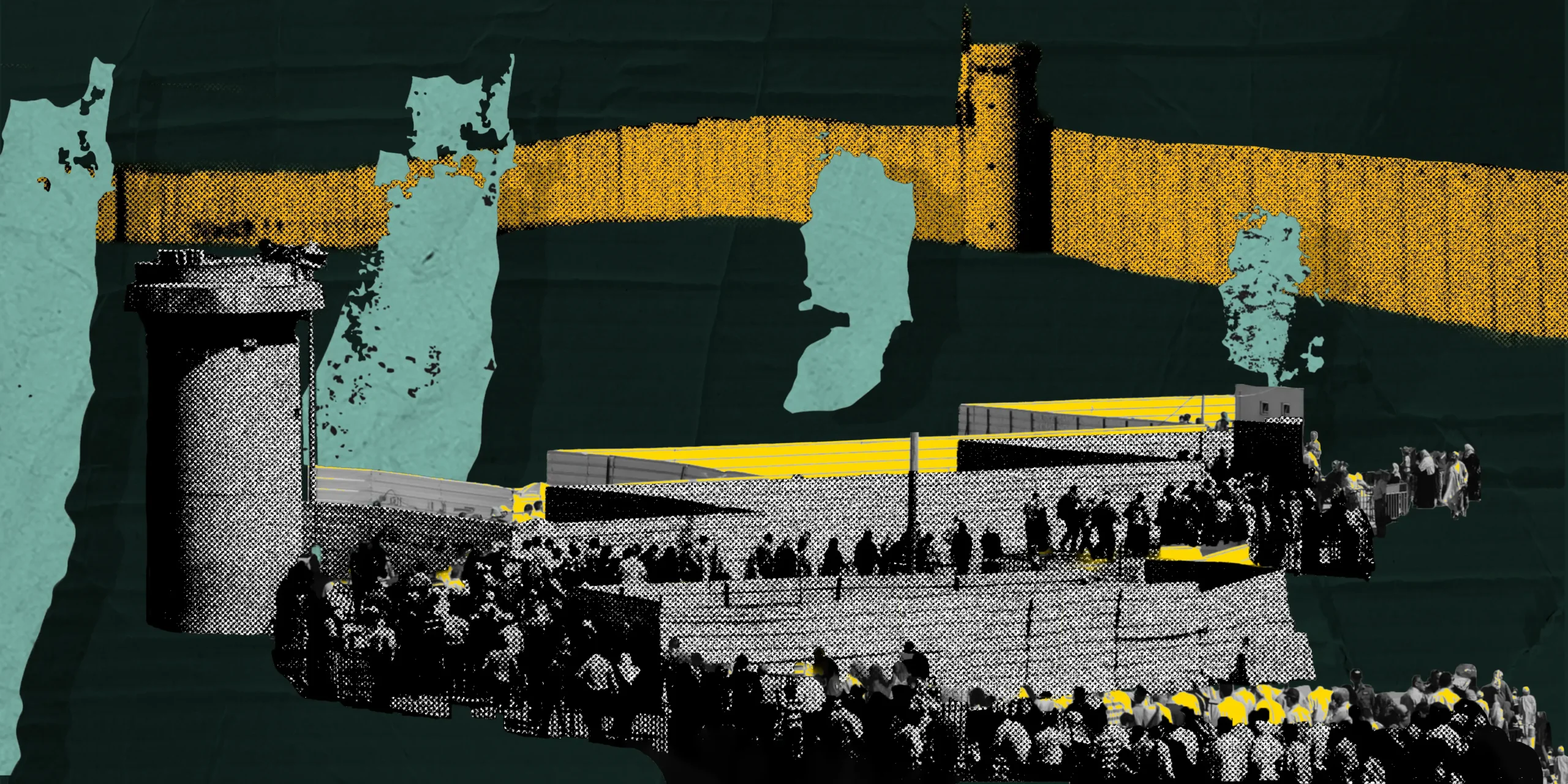

لم تكن نسرين، الفتاة التي ذكرناها مطلع المقال، ضحايا العمل الفلاحي، بل سبقتها كثيرات من عاملات الفلاحة، بعضهن على طريق سيدي عيش المميت وكثيرات أخريات، هنا وهناك، يتوزع دمهن بين الطرقات، لعل أشهرهن بلا منازع “بنات السبالة” اللواتي قضين في حادث مأساوي يوم 27 نيسان (أبريل) 2019، في منطقة لا تبعد كثيرًا عن تلك المنطقة. بلغ عدد ضحايا الحادث 12 قتيلًا، صحيح أن بينهم خمسة رجال، إلا أن شهرة الحدث ارتبطت بضحاياه السبع من النساء. في حين سقط من الجرحى عدد أكبر، إحداهن عاملة لم تتجاوز 12 سنة.

حادثة بلدة السبالة كانت فاجعة حقيقية، شغلت الناس ووسائل الإعلام ومواقع التواصل والساسة، بل إن رئيس الحكومة الشاب، سليل أرستقراطية الحاضرة نفسه، تنقل صبيحة اليوم الموالي نحو “دوار البلاهدية” أين قدم العزاء لمن تبقى من أسر الضحايا. في حين تناوبت بلاتوهات التلفزيون -تبعا لخلفية أصحابها وتموقعهم السياسي- في حفلات لطم على ضحايا التهميش والظل وانعدام التنمية من بنات وبني المناطق الداخلية. ولكن ذلك لم يستمر إلا لحين بروز خبر آخر سرعان ما شغل الجميع، ونسي المركز وأهله وساسته بنات السبالة. أما هناك في الدواخل، فلم يتغير شيء، نفس النسوة يصعدن كل فجر نفس الشاحنات، بنفس الاكتظاظ وعلى نفس الطرقات المميتة ونحو الوجهات نفسها. مما يجعلنا نعيد طرح السؤال لماذا لا يتغير شيء؟

قد نجد بعضًا من ملامح الإجابة في كتاب “الاستعمار الداخلي“، للصغير صالحي وهو مهندس من أبناء الدواخل حاول تفكيك بنى الاقتصاد التونسي وتركزها شبه الكلي في السواحل على حساب المناطق الداخلية التي تعاني التهميش والتفقير المستمر، عن قصد أو بدونه، في ظاهرة وصفها مجازًا “بالاستعمار الداخلي”. وككل استعمار، فإن الهدف الاقتصادي، يقترن مع أدوات فكرية لعل أبرزها الاستشراق كوسيلة هيمنة وتنميط وتطويع للآخر الغريب.

على الصعيد المحلي، قد يبدو من الغريب الحديث عن “استشراق داخلي”، غير أن الفكرة وجدت ولو ضمنيًا لإعادة صياغة المجال والتحكم فيه عبر تقسيمه لمجالين: السواحل المتقدمة مقابل الدواخل المتخلفة، وهي ثنائية تبقى سائدة ضمن الخطاب الرسمي والمدني و وخاصة الإعلامي الذي لا يتعامل مع الداخل وسكانه، إلا من خلال نظرة ملأى بعاطفة مؤقتة وتراجيديا أزلية.

وحادثة السبالة مثال حي على ذلك، اندفاع محموم وغضب مستعر لأيام وليالٍ متواصلة ومرثيات حول العاملات المسكينات، الضعيفات، ضحايا التهميش والاستغلال والذكورية، ثم لا شيء. لا حلول حينية من قبيل تعبيد للطرقات المهترئة أو طويلة الأمد مثل تأطير العمل الفلاحي العشوائي وغير المهيكل، لا أحد يهتم حقًا بتحقيق ذلك على أرض الواقع، فهذا قدر الداخل المهمش من قرون، كل ما يطلب القيام به هو التعاطف الحيني مع أولئك المحكوم عليهم بالشقاء المؤبد.

التعاطف هو المقاربة الوحيدة المعمول بها أمام مثل هذه الإشكالات فقد سبق مثلا وأن أعلن ناد رياضي في إحدى أكبر المدن الساحلية عن تبرعه بمبلغ مالي مهم لضحايا السبالة، وحجم المبلغ المتبرع به مهم بطبيعة الحال، من الممكن أن يوفر عزاء لضحايا الحادث أنفسهم، ولكن ماذا بعد؟

لا شيء، حتى “دوار البلاهدية” نفسه يحتوي على أعداد من العاملات أكثر بكثير من عدد الضحايا، عليهن جميعًا انتظار حادث مأساوي ما، حتى ترسل لهن بعض التبرعات. أما الحلول الجدية فلا نعلم عن مصيرها شيئًا، من ذلك مثلا مقترح محجوب السليمي وهو رجل أعمال أصيل المنطقة ومقيم ببلجيكا، الذي أعلن فيه عن تبرعه من حسابه الخاص بعشر حافلات لنقل عاملات الفلاحة بالمنطقة، وكل ما طلبه في هذا الصدد مجرد تسهيلات إدارية وديوانية، ولكن منذ سنة 2019، لا نعلم عن هذا المشروع المستديم أي خبر.

.. اندفاع محموم وغضب مستعر لأيام وليالٍ متواصلة ومرثيات حول العاملات المسكينات، الضعيفات، ضحايا التهميش والاستغلال والذكورية، ثم لا شيء. لا حلول حينية من قبيل تعبيد للطرقات المهترئة أو طويلة الأمد مثل تأطير العمل الفلاحي العشوائي وغير المهيكل، لا أحد يهتم حقًا بتحقيق ذلك على أرض الواقع، فهذا قدر الداخل المهمش من قرون

الدولة نفسها تدخل في متاهات التعاطف الجماعي هذا، من خلال الترفيع الصوري بين الحين والآخر في الأجر الأدنى اليومي للعاملات في القطاع، إذ تم الترفيع فيه سنة 2022 مثلا إلى 17.664 دينارًا عوضًا عن 16.512 خلال سنة 2021، أي أن الأجر الشهري المفترض يكون حوالي 400 دينار،أو ما يعادل 129 دولارًا، وهو ما يجعله يتربع عن جدارة، ضمن قاع سلم الأجور في بلد يعاني أصلًا من التضخم.

أما الحلول الجدية من قبيل تكريس منظومتي التأمين والضمان الاجتماعي أو تسهيل بعث مؤسسات متخصصة في نقل وانتداب العاملات، فلا تطرح عادة، ومتى ما طرحت فإن الدولة لا تمنحها الجدية الكافية من ذلك القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل العملة الفلاحيين. وهو قانون لم يحصل على أي تغطية إعلامية أو محاولات ميدانية لتفسيره وتعميمه على المتداخلين في القطاع على أرض الميدان. سألنا أبو نجيب أحد سائقي شاحنات نقل العاملات الذي يتعامل مع نساء الواعرة، عن مدى معرفته بمستجدات هذا القانون، ووسط ذهوله أكد لنا أنه لا يعلم أصلًا به، بل إنه شرع في استجوابنا عن إمكانية تمتعه ببعض إيجابياته إن وجدت!

هكذا وباستثناء محاولات جمعياتية محتشمة بين الحين والآخر تسعى إلى تذكير المركز بوجود هؤلاء. يبقى السائد هو تواصل حالة التطبيع الجماعي مع الوضع السائد هنا. وتلخص أسماء سلايمية وهي من اللواتي اشتغلن على مسألة عاملات الفلاحة، حالة التنميط والعاطفية في التعامل مع هذا الموضوع فتقول: “المرأة العاملة في القطاع الفلاحي امرأة كهلة في الأربعين أو الخمسين من عمرها، تتميز بارتداء الفولارة زاهية الألوان. نعلم أنّ ظروفها قاسية ولا ندرك دوما مطالبها، نُفجع من حين لآخر عند سماع خبر وفاتها في حادثة نقل، قبل أن نعود مسرعين لغمار حياتنا.”

الصورة السوداوية “للموت مقابل العمل” هي النمط الوحيد الرائج في الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة حول عاملات الفلاحة. لا يكشف الإعلام عن المكاسب التي تبدو صغيرة ولكنها تصنع حياتهن اليومية وتجعل لها معنى.

حياة بسخريتها السوداوية تقول: “نحن الآن نحاول أن نحيا”. بتلك الانتصارات الصغرى، بتحررها من سلطة بيت حماتها، وبسعادة سميحة عند رؤيتها البحر أول مرة في رحلة الشتاء الأخيرة وبنجاح الخالة عيشة في شراء دواء مرضها المزمن كاملا ودون انقطاع لأول مرة، بكل هذا رأت بنات الواعرة أن هناك حياة تستحق المجازفة. بالنسبة إليهن، كل هذا الكلام عن الخطر “أحاديث تلفاز”، تقول إحداهن ساخرة من نبرة التعاطف المزمن والمبالغ فيه، التي ترافق أي حديث عن العاملات في قطاع الفلاحة. لم يستهوها أبدًا دور الضحية التي قولبت فيه رفقة زميلاتها، فحكايتها على ما فيها من مصاعب ومخاطر، لا تخلو أيضًا من سعادة تستحق الوقوف عندها.

المجازفة ومخاطر القطاع نصف حقيقة، أما نصفها الآخر مفادها أنه على سفح جبل سيدي يعيش يوجد ما يستحق العيش، لا الموت، من أجله. وللمفارقة، تزامنت لحظة كتابة خاتمة هذه المادة، مع وقوع حادث آخر في “السعيدية” البلدة التي لا تبعد كثيرًا عن الواعرة. ومن حسن الطالع أنه لم يسفر إلا عن سقوط وإصابة عاملتين من عاملات الفلاحة. رقم آخر في حصيلة، لا يهتم بإحصائها أحد. وعلى سفح “سي عيش” يستمر العمل والحياة.