كانت أناملي تلتهم شاشة الهاتف صعودًا ونزولًا، اصطبحتُ على توجيهٍ جديدٍ تكرر في زوايا الشبكة، اجراءات احترازية. عندئذٍ تنزَّل من السقف على خيط رفيع يكاد لا يُرى، عنكبوت صغير نحيل الأذرع. هبط برشاقة على شاشتي التي امتلأت بإنذارات وتحذيرات من كوفيد، فتوقفتُ عن متابعتها، ونظرت لأعلى لأرى بيته الواهن في ركنٍ قصىٍ من الجدران الصفراء الباهتة التي تحاوطني، وخطر لي أننا سنمكث في هذا المكان معًا لفترة لا يعرف مداها أحد، فأصابني شيء من الهلع.

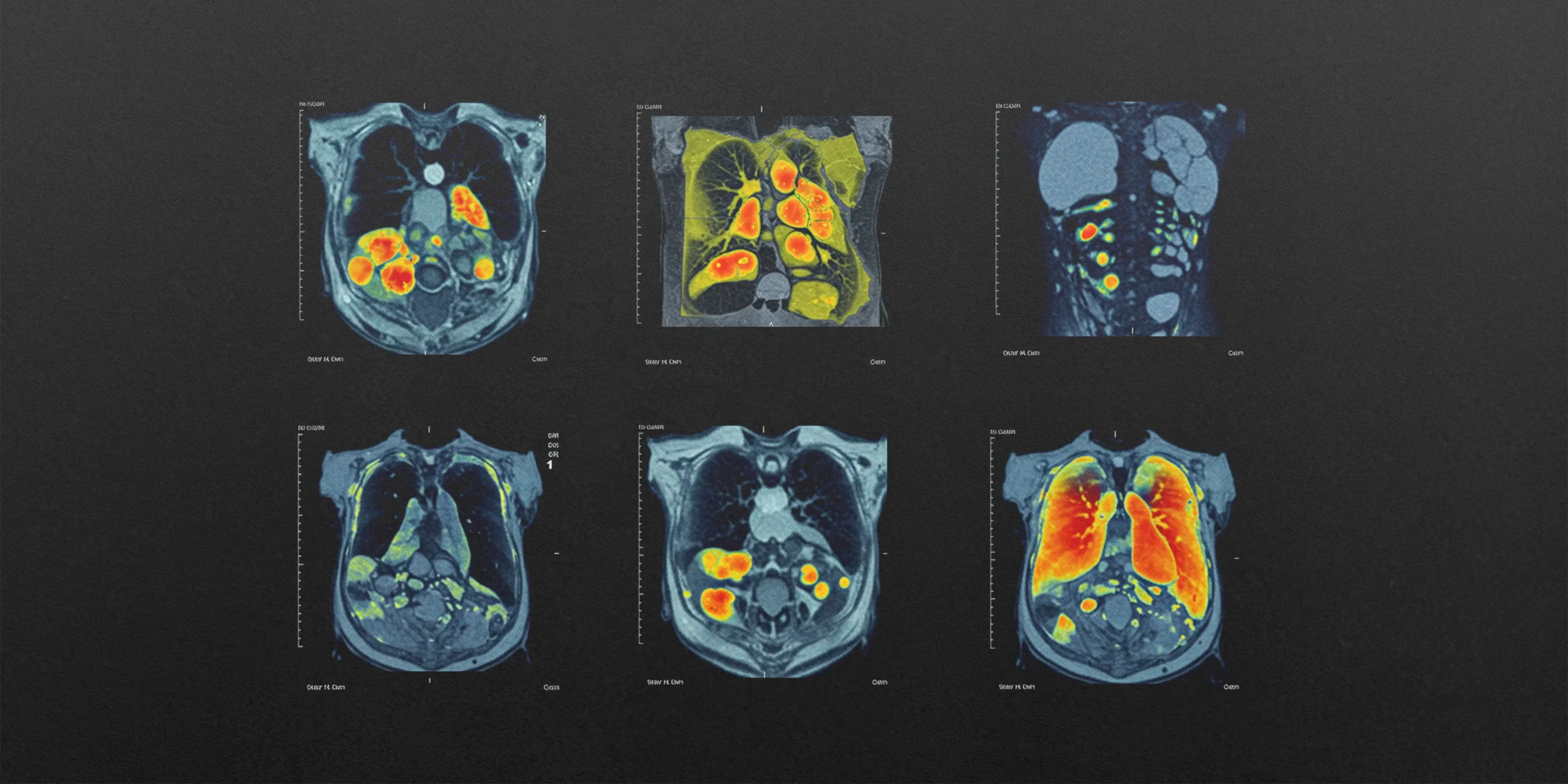

مع تفشي كوفيد-19 مطلع 2020، تسلل التباعد الاجتماعي بسرعة إلى إيقاع الحياة اليومية في القاهرة، ففرضت السلطات قيودًا مشددة شملت حظر التجول الليلي، وتقليص ساعات عمل المتاجر، وإغلاق المقاهي والمطاعم جزئيًا مع حظر الشيشة باعتبارها ناقلًا محتملًا للفيروس. كما أُوقفت صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، وفرضت قيود على وسائل النقل العامة من حيث المواعيد والسعة الاستيعابية، بينما أُغلقت دور السينما والمسارح لفترات متقطعة.

رسم: عمرو النجار

ومع توالي أخبار الإصابات والوفيات، أصبح الكل خائفًا يترقب. لم يكن المشهد مألوفًا في مدينة كالقاهرة؛ اعتادت السهر والزحام والتلاصق أعلى الجسور حتى ساعات الصباح الأولى مع دخول فصل الربيع. في البداية، بدا لي الهدوء فرصة لالتقاط الأنفاس، لكنه سرعان ما تحول إلى عزلة ثقيلة امتدت لأسابيع وشهور. مع تصدر أخبار الجائحة المشهد الإعلامي، أصبحت نشرات الأخبار مصدر القلق اليومي، وتقلصت الحياة إلى مساحة ضيقة بين الجدران والشاشات، بانتظار نهاية غير واضحة المعالم.

وبينما كان تقليص ساعات العمل وحظر التجول تغيرًا حادًا لمن تعتمد وظائفهم على الحضور الفعلي، اختلف الأمر لمن يعملون عن بعد مثلي في مجالات كصناعة المحتوى المكتوب والمرئي. البعض استغل الفرصة لإعادة ترتيب إيقاع يومه، بينما وجد آخرون أنفسهم تحت ضغوط غير مسبوقة.

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يونيو 2020 عن تراجع دخول 74% من المصريين بسبب تدابير مواجهة كوفيد-19. وأكد 33% ممن شملهم البحث أن مصادر دخلهم لم تعد تغطي احتياجاتهم الأساسية منذ بداية الجائحة، فيما أشار 56% من العاملين إلى تقليص ساعات أو أيام عملهم، بينما فقد 26% وظائفهم تمامًا، واضطر 18% للعمل بشكل متقطع.

رسم: عمرو النجار

وسط الأزمة، واجه صديقي، صاحب مخيم سياحي في سيناء، خسائر غير متوقعة بعدما أُلغيت الحجوزات التي كان يعوّل عليها. حاول التكيف عبر التركيز على التسويق الإلكتروني، لكنه لم ينجح في تعويض خسائره. أما عملي في المحتوى والنشر، فاستمر، لكن الحدود بينه وبين حياتي الشخصية تلاشت، وانغمست في طلبات العملاء العاجلة حتى منتصف الليل. ومع ذلك، لم يخلُ الأمر من خسائر؛ فقد توقّف بعض العملاء عن الإنتاج تمامًا، بينما زاد ضغط العمل من آخرين يحاولون التأقلم مع الأزمة. في النهاية، رغم اختلاف مجالاتنا، وجدنا أنفسنا ندور في نفس الدائرة المغلقة، نحاول الصمود في واقع لم يكن في الحسبان.

في إحدى محادثاتنا، حاول صديقي مواساتي وسط ارتباك الأيام، فذكّرني بالجملة الأحب إلى قلب عم هادي النتن، صاحب “غرزة” أو مقهى حشيش في قلب مقابر القاهرة القديمة، اعتدنا ارتيادها مع الصحاب قبل أن يتفرق معظمهم، “أوعى الزرار يقع منك”، كان يرددها بصوت خافت وبنبرة جادة، ما يُضطرني إلى الاقتراب منه بأذني لالتقاط كلماته.

لم أسمع من عم هادي قط سوى تلك الجملة الخافتة المنتظمة، ولم أقاطعه أو أسأله يومًا. كان يسترسل في أحاديث لا تنتهي، يهمس بها حتى يتلاشى الكلام مع الدخان الأزرق المتصاعد من الشيشة.

الغرزة، كما يسميها روادها، هي مقهى شعبي غير رسمي، غالبًا ما يوجد في مناطق هامشية بعيدًا عن الأعين، حيث يجتمع روادها من العمال والحرفيين وأصحاب المهن اليومية في فترات استراحتهم. قيل إن أصل كلمة غرزة يعود إلى الفعل “غرز”، أي التثبيت والاستقرار في موضع محدد لفترة طويلة، كغرز الإبرة في القماش والمسمار في الجدار. وغرزة عم هادي تقع على أطراف العاصمة القديمة، عند تخوم المقابر، حيث يجلس الزبائن في سكون يشاركهم فيه من غُرزوا في التراب على بُعد أمتار من أقدامهم التي ثبتها المخدّر.

في الماضي، كانت الغُرَز جزءًا أصيلًا من النسيج الاجتماعي للمدينة، تشكّل ملتقى للعاملين في المهن الهامشية، والسائقين، وصغار التجار، وحتى بعض المثقفين الباحثين عن زوايا بعيدة عن الأضواء الرسمية واحتكاك أكثر عمقًا بالمدينة. في السبعينيات، كانت أبسط في تكوينها، لا تتجاوز عششًا خشبية أو خيامًا قماشية تمتد على أطراف الأحياء القديمة، حيث يجلس روادها على مصاطب حجرية أو كراسٍ خشبية مهترئة، يتبادلون الدخان والضحك والشائعات. في الريف، ما زالت تحافظ الغُرز على هذا الطابع، بينما في المناطق الساحلية تتخذ شكل أكشاك خشبية تطل على البحر. أما في العاصمة، ومع تراجع المناطق العشوائية أمام التوسع العمراني، انحسر دور الغُرَز تدريجيًا، لتصبح في المقام الأول مقاهي مغلقة تقدم خدماتها في الخفاء.

من زياراتي السابقة إلى غرزة عم هادي، لاحظت أن روادها، من عمال وتجار وأحيانًا مخبرين أمن خارج ساعات العمل، ينقسمون إلى قسمين، الجهة البحرية، وهؤلاء يميلون بكراسيهم على جدار مدفن، يرقد وراءه أحد الراجعين إلى ربهم تحت ضريح أخضر وشاهد يرتفع في السماء. وتتكرر خلفهم شواهد قبور على مدى البصر، بينما يطوف أمامهم الدخان حول الهالة الخضراء لمئذنة المسجد القديم. والقسم الثاني القبلي، وهؤلاء يتدثرون داخل المخزن، محاطين بحزم الفحم وعلب المعسل، ويُترك لهم الباب الصاج مواربًا للنفَس.

رسم: عمرو النجار

مع تصاعد الجائحة، شاهدتُ كيف أُغلقت أبواب عديدة كانت مواربة، الكل يهرع سيرًا وركوبًا للحاق بموعد الحظر، وهو نفس الحظر الذي ينزلون ليلًا لمشاهدته، ومدمني الكولونيا 555 المطهّرة يتكدسون خارج الصيدليات التي منعت أغلبهم من الدخول تنفيذًا للتباعد، أما الأرصفة فامتلأت بأقنعة سوداء ورعب من العطس والسعال. أدركت أن خطبًا ما يسري حقًا في أحشاء العالم، وأن القاهرة تخوض مع باقي الكون مغامرة جديدة، في سلسلة مغامرات تقع كل عشر سنوات تقريبًا منذ أواخر الستينات.

وجدت نفسي محاصرًا بين أربعة جدران وشاشة مزدحمة بالأخبار والإنذارات وطلبات التعديلات من عملاء يزدادون هلعًا كل يوم. أعاد حظر التجول إلى الذاكرة ليالي مماثلة في 2011 و2013، حين ساد الشوارع ذات القلق من مصير مجهول، والخوف من أن يكون الخروج مغامرة بلا عودة. لكن الفارق هذه المرة أن الخطر لم يكن مرئيًا، بل كائنًا خفيًا يتسلل بصمت، ويجعل الجميع أسرى لمصير واحد.

لكن سرعان ما بدأ الناس في التحايل على الحظر وكسر إيقاع العزلة المفروضة. عادت الحياة إلى الشوارع بطرق غير رسمية، المقاهي المغلقة استُبدلت بجلسات جانبية على الأرصفة بجوار عربات Van تقدم القهوة والشاي في أكواب بلاستيكية، والسهر الذي مُنع رسميًا وجد طريقه إلى شقق الأصدقاء وأسطح العمارات. في البداية، كانت التحركات سرية وحذرة، ومع الوقت، أصبح التحايل على القيود عادة يومية، وأخذت المدينة تستعيد فوضاها المعتادة.

رسم: عمرو النجار

شعرتُ أن هادي النِتن هو الشخص الأمثل لمناقشة أبعاد مغامرة الجائحة، وربما هو اليد الوحيدة التي ستنتشلني من سجن الحجر الصحي مع العنكبوت الملول. رجل مثقف من قعر المدينة، له باع في حواريها وسجونها، وعضو في لجنة طبية بإحدى الأحزاب دورها مراقبة أداء المراكز الطبية الحكومية ومساعدة المواطنين في الحصول على الخدمات، ومؤخرًا يملك غرزة بين مقابر المدينة.

متابعته لأوضاع المراكز الطبية تنبع من صميم طبيعته كمداوٍ، ولأنه ارتأى في بعض زبائنه الحزبيين شيئا من الرقي دفعه لأن يشاركهم السيرة وينال من الوجاهة قالب. توليفة دسمة إذا أضفت إليها جودة مكعباته البنية الوفيرة، وحُسن خدمته لزبائنه، برص الأحجار وتنظيف الشيشة، وحكاياته الطويلة. لكني لم أفهم يومًا مغزى حديثه عن الزر الذي يحذر زبائنه خلال الحساب من وقوعه. أي زر يقصد؟ هل هي دعوة غير مباشرة للتنبه، أم إرباك متعمد؟ أم نداء؟ على أي حالٍ هتفت لاثنين من الصحاب، واستحلبتُ مادة مهلوسة لكي أفتح بها أبواب المدينة المغلقة ريثما أصل إلى جنة النِتن.

المسافة بين البيت الذي أسكنه والمدافن التي تأوي غرزته لا تتعدى رمية حجر، لكن الطريق ابتلع ساعتين من خطاي، تاه انتباهي في ذوبان المغيب فوق النيل، ثم تماوج الأسفلت صعودًا وهبوطًا مع أول خفقات الهلوسة. متجهًا إلى كوبري جامعة القاهرة، يُرسم أمامي الغروب بالحبر، جبل المقطَّم يهمس لي كشيطانٍ، والمدينة راكعة تحت قدميه، بُنيت العاصمة هكذا، بين جبل ونهر، بين ماء وقفر.

تنفستُ متذكرًا مقولة سينمائية مصرية شهيرة عن إحياء الليالي في المقابر التي لا يحييها إلا من خلقها. هكذا إذًا نقتحم المساء. “أوعى الزرار يقع منك” ارتدّت كلمات عم هادي في عقلي تاركة صدى لا ينتهي. لفترة حسبتُ أنها ذات مغزى فلسفي، وأن عم هادي إنما يقصد بالزر التماسك، دعوى لزبونه أن يتمالك حاله قبل ترك مقعده في الغرزة. لكني كلما سعيتُ لتمالك حالي، نغزت الهلاوس رأسي. وبعد عبوري الجسر الواصل بين الجيزة والقاهرة، حاصرتني عيون المارة تقفز من خلف كماماتٍ زرقاء، وتشابهت علَّي أنصاف الوجوه، إذ أهرع في شرايين المدينة التي تسيل ملامحها في عيني بحثًا عما يهدئ روعي.

رسم: عمرو النجار

لم يكن استحلاب ورقة الهلوسة هذه قرارًا صائبًا. أنظر حولي إلى واجهات متاجر تحبس نساء عاريات، يمينًا مانيكانات ويسارًا شاورما تتمزق على الزيت، ثم تبدَل الأمر في خيالي، المانيكانات على الأسياخ والشاورما في الفتارين، تسحقها أنياب العابرين ممن أجبرتهم الحكومة على ارتداء قفازات شفافة لتناول الطعام، وشرب المياه في أكواب بلاستيكية، وكأن المدينة بأسرها استحالت مختبرًا.

رُحت أمنّي نفسي بساعات الروقان المنتظرة في غرزة عم هادي، الصحاب قالوا لي إنه منشغل بنشاطات اللجنة الطبية بالحزب مع الجائحة، يجول بين المراكز والمستشفيات للرصد والمتابعة، وربما يكلف أحد الصبية في الغزرة بخدمتنا. حتى الأماكن التي لا تُذكر في نشرات الأخبار أصابها مسٌّ من التغيرات، فالقاهرة، التي لم تعرف السكون حتى في ساعات الحظر، باتت تتكيف مع إيقاع جديد من الحذر والانتظار.

وعادت الحيرة.. أي زر يحذرني عم هادي من وقوعه؟ كان الأجدر بي أن أراعي الترتيب، فالمرء لا يدخل الغرزة مسطولًا، إنما هذا حال الخروج، ومن هنا سعيتُ بحثًا عن مخرج، حتى اهتديت إلى عربة خوخ متهالكة، واحدة من تلك التي تشكّل عصب الاقتصاد غير الرسمي في العاصمة. في الأسابيع الأولى للجائحة، أخلت السلطات الأسواق الشعبية من باعة الأرصفة والعربات المتنقلة، محاولةً تفكيك الزحام في الأحياء الأكثر اكتظاظًا. للحظة، بدت الشوارع عارية، غير أن الفراغ لم يدم طويلًا، وسرعان ما استعادت الطرقات فوضاها المعتادة بأريحية، كأن شيئًا لم يكن.

عُدت بعربة الخوخ إلى صوابي عبر حوار مع بائعة نصَّابة بدا لي جسدها كدراجة نارية. ورثت مهارة المساومة كأنها حرفة عائلية. لكن حديثها في أذني حلو ومستوٍ، كخوخِها الذي رُحت ألتهمه في حفرة العوادم هذه، ما هدأ من انصهار خلايا رأسي.

بالتدريج، يختفي أفق القاهرة، وتتوارى المدينة تمامًا خلف شنب صعيدي يخرج متسكعًا من محطة القطار، يبصق بقايا اليوم في مكالمة هاتفية عنيفة. قرب زوال النهار، سمعتُ صوت فايزة أحمد يتهادى من مذياع قديم من إحدى الأزقة الجانبية، “حلو ياللي ماشي آخرة طريقك فين”، فأدركتُ أنني نجوت.

رسم: عمرو النجار

استقبلتني المقابر بالسلامات، المكان مألوف لانطباعاتي التي فتّتها ساعات السير في المدينة الخائفة. لاحظت الكراسي الخشبية والطاولات المعدنية تتعكز على مبانٍ لاحت عليها عوامل السن، وشواهد قبور مَن “لا خوف عليهم ولا هم يحزنون”. على الجدران، كانت خطوط الطلاء الباهت تتقاطع لترسم مشاهد من ماضي الحيّ: رسمة شبه مطموسة للكعبة، إلى جانب بقايا ملصق انتخابي قديم يحمل وجه نائب برلماني، تحيط به آثار كفوف مطبوعة بالدم، ربما من أضاحي عيد سابق. للحظة، شعرت أن الغرزة التي أقصدها تقع بين الحياة والموت، وأنني نجوت لتوي من الأخير بأعجوبة.

لكن حتى الموت لم يكن بهذه السهولة للجميع بعد الجائحة. حيث شهدت بعض المناطق اعتراضات من الأهالي على دفن المتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا، إذ سيطر الخوف على العقول رغم تأكيدات الجهات الصحية بأن عمليات الدفن تتم وفق إجراءات وقائية صارمة. مشادات، صراخ، أحيانًا مواجهات استدعت تدخل الأمن لفتح أبواب الأرض لمن فقدوا حياتهم في العزلة. كان الفيروس يزرع الرعب حتى بعد أن يلفظ المصاب أنفاسه الأخيرة، وكأن هيبته امتدت إلى ما بعد الحياة، تفرض سطوتها على من بقي وعلى من رحل.

استرحتُ لرؤية عم هادي، رجل أربعيني أسمر البشرة، هادئ بطبيعته، ذو قامة قصيرة وهندام بسيط لكنه أنيق عكس ما يوحي به لقبه. يملأ الغرزة ومحيطها بحضوره رغم أنه لا يرفع صوته، ويخطو على الأرض الطينية الزلقة برزانة مأمور سجن. يتنقل بين الفحم المشتعل وأكواب الشاي بالنعناع، بينما يلقي نظرات هادئة على زبائنه وهم يتقافزون بين الأحاديث.

بدا منشغلًا مع أحد رواد القسم القِبلي من المقهى، وهو نجار يعمل في البناء المسلّح، يحكي له عن ظروف عمله المتعثرة بعد خفض العمالة في عدد من مشاريع البناء بسبب الإجراءات الاحترازية للجائحة. انتهز عم هادي الفرصة ليطلب منه خدمة في منزل قريب مقابل “إللي فيه الخير”، وهي عبارة دارجة يُقصد بها المقابل الذي يراه النجار مناسبًا. كشف كورونا عن التفاوتات الاجتماعية والمكانية داخل العديد من المدن حول العالم، حيث تحملت الأحياء الفقيرة والمكتظة أو مساكن العمال المهاجرين في المدن الأخرى، النصيب الأكبر من الإصابات وفقدان مصادر الدخل بحسب مجموعة البنك الدولي.

تم الاتفاق سريعًا بين النجار المسلح وعم هادي الذي انهمك من أجله في تبديل رؤوس شيشته المحشوة بالحشيش، يرفع الحجر القديم المنطفئ، ينفخ فيه قليلًا، ثم يضع الحجر الجديد المشتعل بعناية فوق فوهة القارورة، يراقب الجمر المتقد كمن يراقب جرحًا يلتئم، منتظرًا اللحظة التي يعود فيها النبض إلى الدخان مجددًا.

رسم: عمرو النجار

“الجهة البحرية” ازدحمت بزبائن بعضهم جاء فقط من أجل تدخين المعسّل الذي مُنع تدخينه في المقاهي حفاظًا على الصحة العامة. الغُرز بطبيعتها تعيش على الهامش، بلا لافتات أو إعلانات، مجرد ثقوب في جسد المدينة، يعبرها الناس دون أن يلحظوها. وحين فرضت الجائحة قوانينها الصارمة—حظر الشيشة في المقاهي، إغلاق المتاجر مبكرًا، تفريق حفلات الزفاف الشعبية في الأزقة—لم يتغير الكثير هنا. ظل روادها يتسللون كما اعتادوا، بعيدًا عن الأعين، متحلّقين في بقعتهم المعتمة، يمارسون طقسهم المعتاد، كأن الجائحة شأن يخص عالمًا آخر.

أسفل شجرة بجوار قبر من القبور أجلسني عم هادي على طاولة تجمع حولها أصحابي بعدما لاحظ روعي، “روَّق” طمأنني، ثم غاب مع صوت فايزة أحمد، قبل أن يرجع بحزمة خشبية من نحو 12 حجرًا مرصوصًا.

كان يومه حافلًا، “عنده مجال” في المراكز والمستشفيات الطبية بسبب الجائحة. قال إنه موسم “شقاء”، اللجنة الطبية في الحزب “شغّالة ميري” أي إنهم في حالة تأهب، وأن التشديدات ستزيد خلال الأسابيع القادمة. ثم أضاف ساخرًا: “حتى مفيش دم يا أخي!” ضحكنا دون أن نفهم قصده، فشرح لنا أن تعليق صلاة الجمعة والجماعة وتقليص وسائل المواصلات حرم بنوك الدم من أحد أهم فرص التبرع، إذ كان كثير من المواطنين يعتادون التبرع بعد الصلاة لسد احتياجات المرضى. نقابة الأطباء المصرية أطلقت آنذاك نداءً عاجلًا لحث الناس على التبرع في أقرب مركز أو وحدة متنقلة، محذرة من أن “فئات كثيرة من المرضى حياتهم مهددة بالخطر، ومرهونة بكيس دم”. فقد أدى حظر التجول الليلي، إلى جانب مخاوف انتشار العدوى، إلى تراجع حاد في مخزون الدم.

عند هذه اللحظة كنت بدأت أسترخي، أجاهد لأسمع صوت عم هادي، والصحاب يستفسرون منه عن مصير البشرية كأنه المخلّص، وحكايات المعالج الشعبي الليلة مكتومة على غير عادتها، لكنها لا تغير من أدائه غير المكترث بينما يجهّز الحجر ويناولني ليْ الشيشة.

ألتقط أنفاسي وتعود أناملي لتلتهم شاشة هاتفي بتحفزٍ، فأسمعه يقول جملته الشهيرة “أوعي الزرار يقع منك”. انتبهت بشدة، وسألته أخيرًا عما يقصده بالزر. ضحك بينما يفرش ملعقة صغيرة من حصى الفحم المشتعل فوق طبقة المعسِّل، وبعد حشرجة قال بصوتٍ جاد أسمعه لأول مرة بسهولة: زرار القميص. ومع قرقرة الشيشة في يده، ساد الصمت.

حينئذٍ لمحتُ عنكبوتًا نحيل الأذرع يتنزَّل من فرع الشجرة بجواري، متدلِّيًا من خيط واهن يتلألأ في ضوء القمر، راح يتراقص صعودًا وهبوطًا فوق شاشة هاتفي. رميت الهاتف جانبًا وألقيت عليه السلام دون أمل في الرد، لكنه فاجأني ورَدَّ السلام.

رسم: عمرو النجار