“جزائر بني مزغنّة مدينة جليلة قديمة البنيان، فيها آثار للأول، لم يغيرها تقادم الزمان ولا تعاقب القرون، ومرساها مأمون، له عين عذبة، يقصد إليه السفن من إفريقية والأندلس وغيرهما”

البكري، المسالك والممالك

عند كل زيارة لي من مدينتي سطيف (300 كلم شرق العاصمة) إلى الجزائر العاصمة، أطمئنّ على المرسى الكبير، وأكمل السّير. أؤمن بأنّ المرسى هو المفتاح الوحيد للولوج إلى هذه المدينة التي تغيب عنها الملامح وتكثر فيها التوجسّات. وعبثَا أحاول أن أراها كما يجب من جهة الجنوب، وعبثًا أحاول أن آتيها من الشمال. هذه أوّل مسلّمة ضمن مجموعة من النصائح لمن أراد زيارة المدينة -والتي لن يحتاج إليها أحد على الأرجح- لأن المدن تُرتشف، ولا تزار على التوصيات.

1

دزاير، إيكوزيوم، المحروسة، آلجي، أوأيّا كان اسمها. هذا الكائن الأبيض المشبع بروح المتوسّط، هذا الكائن الجميل الهشّ المتعب لا يمكن أبدًا أن يُرى من الجنوب. لا بدّ أن تأتيه رويدًا رويدًا من الشمال حتى تتضح لك الصورة الكاملة له. ستراه مثل لؤلؤة دفينة في صدفة بلون البحر، أو مثل نورسٍ يلتحف بغطاء السّماء. ولعلّ هذا هو الشيء الوحيد الذي أحسد الأجانب القادمين من مارسيليا عليه؛ أنّهم يأتون المدينة من أبوابها. تتجلى لهم كرخام أبيض كبير تلوّن بشعاع الشمس القرمزيّ، ويلمحون سيدي إبراهيم السّلامي بجانب الأميرالية وهو يرحّب بالزوّار ويلعن غارات الإسبان، ويدعو الإله كي تتحطّم سفن حملة “شارلكان”، فتغدو دزاير “المحمية بالله”.

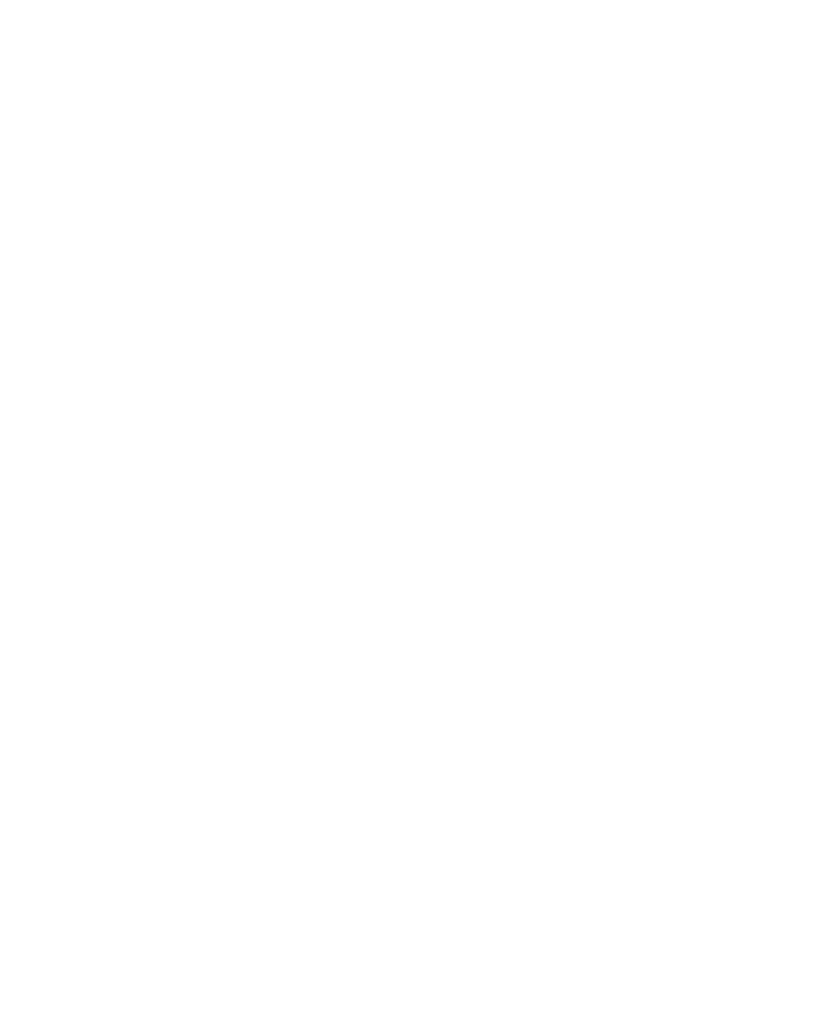

أطمئنّ على المرسى لأنّي أخاف عليه الهجر. أخاف أن يصبح مجرّد طلل في مدينة يلتهمها الزخم وعدم الوضوح، أن يغدو شفّافَا لأنّ العابرين هنا منهكون من إيقاع المدينة المتسارع والمستنزِف، فلا يملكون الوقت للالتفات له، والتأمّل فيه، وأن يغدو كأصحابه القدامى ريّاس البحر، مجرّد ذكر عابر في كلام عابر، وأن يُنسى. لأنّ امتنان الأندلسيين الذين انتقلوا عبره من حافّة الموت إلى حافّة تشبه الحياة قد نفذ بدوره. ولأنّ الامتنان يحمي المرء من النسيان، لكنّ زمن الممتنين قد ولّى، ولأن المرأة التي لعلّها وقفت فيه حين روت: “تيكشبيلا تيولاولا، ما قتلوني ما حياوني غير الكاس لي عطاوني” قد حُوّلت مأساتها إلى ملهاة، وأصبحنا نرقص في أفراحنا على أحزانها.

أنا مدينة بشكل أو بآخر لمجانين هذه المدينة الذين أصادفهم في كل مكان، تحت البنايات الفرنسية القديمة، وبجانب الصخور البحرية، وفي زاوية سيدي عبد الرحمن، وعلى قارعة الطرقات. للرجل ذي الشارب الأشقر الذي كان يرتدي نصف حذاء ويغني في ساحة الشهداء: “أنا نمشي أنا نمشي، ضربتني حجر، صبت النو (المطر) دير القرمونة”، والشيخ الذي يقف على حافة الجنون، وحافة العقل في آن، يتحدث مع نفسه مطوّلا عن رحلاته إلى الصحراء، ثم يستيقظ فجأة من حالته ويصرخ: “أبنتي مانيش مهبول (مجنون)”، والعجوز التي تشتم بالأمازيغية كل سيارة شرطة تصادفها، ثم تحاول ضرب سيارتهم بقارورتها الفارغة، بعد أن استهلكت الماء الموجود فيها على كل فتاة غير محجبة تمرّ عليها. كأن أحدهم قد همس لها بأنّ قارورتها تشبه سيف دونكيشوت الصدئ، وأنّها في مهمة نبيلة لنشر الفضيلة، ومحاربة رجال الدولة المارقين.

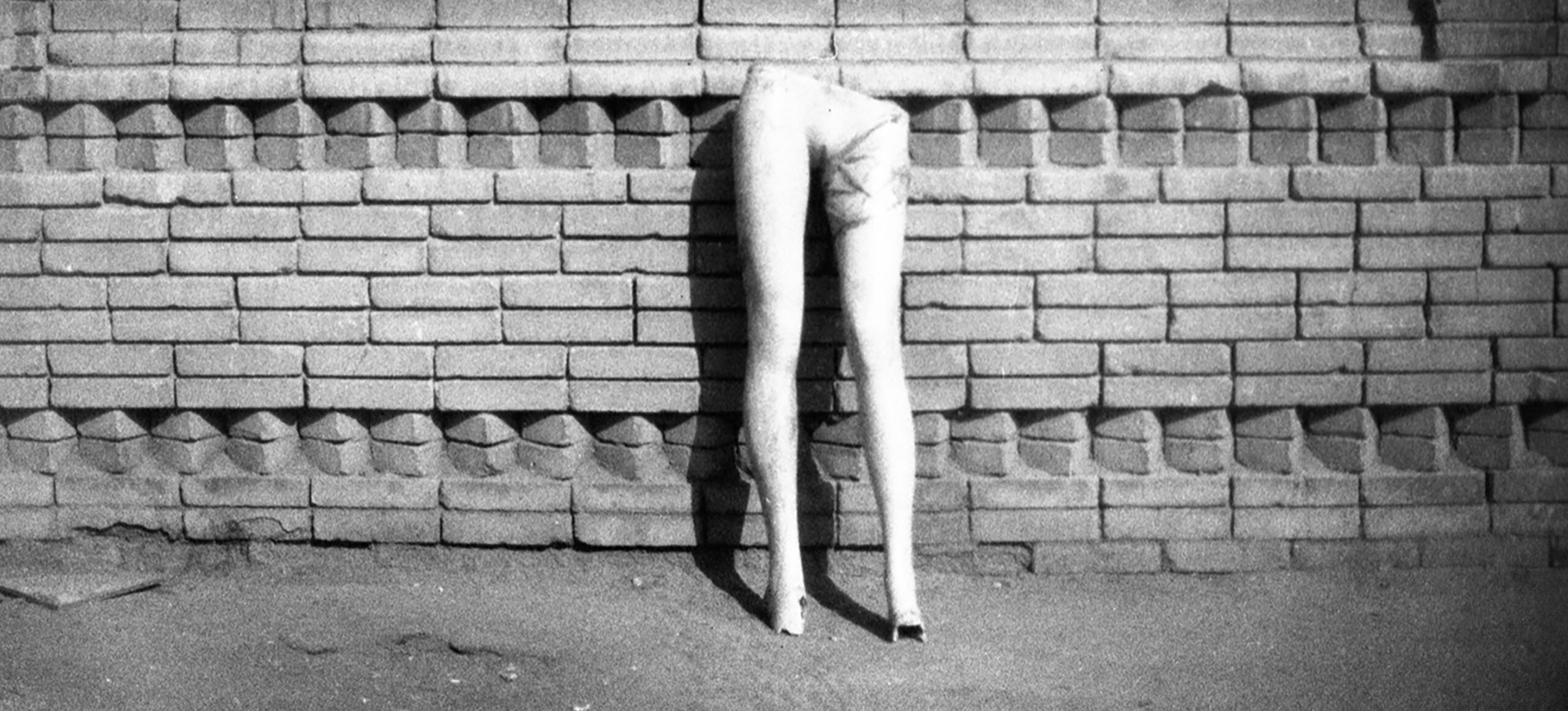

أنا مدينةٌ لكلّ مجنون في هذه المدينة. وحدهم يعرفون كيف تُروى القصص التي لم تكتمل بعد، وحدهم يحملون قطع الكراتين آخر الليل ويذهبون لحراسة المرسى، والنوم بجانبه، ويطمئنون عليه ليل نهار. هناك، في العتمة، حيث يتزاوج صوتُ البحر ببحر الصّمت، يدرك هؤلاء المجانين جيّدًا كيف يُفرّغ وجه دزاير الهشّ من بريقه المصطنع، وكيف تُمسح عنه مساحيق الحداثة. يرونها على حقيقتها: متعبة، ضائعة، لكنّها أبدًا لا تخلو من الجمال؛ فالحمولات التاريخيّة التي شكّلت صورتها اليوم بمزيج من المفارقات لم تستطع رغم كل شيء أن تعبث بجمالها وألقها.

هناك فقط، يفهم الرائي لماذا كان اضطراب الأدباء في علاقتهم بها صادقًا ولا مفرّ منه. لم يكن مجرّد توجّه أدبيّ أو بحثًا عن الإثارة في النصّ، بل كان انكشافًا جارحًا: رشيد بوجدرة الذي يتعامل معها ككائن متشظٍّ، وواسيني الأعرج الذي تبدو له كمكان فاقد للذاكرة، يعاني العزلة وسط صخبه، وكلتوم ستالي التي تصفها بتحفة الحياة ومصدر الإلهام ورفيقة الأحلام، وياسمينة خضرا الذي يعتبرها دون شمسها قصة حزينة، وغيرهم كثر.

هذه المدينة لا تستطيع سوى أن تكون ضبابية، وتتركنا معلّقين في المنتصف وبين هوامش الاحتمالات. لا تستطيع أن تخلو من التناقضات، لكنّها وللمفارقة -ورغم كلّ ذلك – تمنحنا مساحات للسكينة، فأجدني أمرّ فجر كل يوم على خليج الجزائر الفسيح، بجانب الفندق الذي أبيت فيه أسفل القصبة، لأطمئن على المرسى من جديد وأستغلّ وقتي الكامل مع زوجي في التأمل والصمت.

في غالب الأحيان نكون وحدنا هناك، نطعم الحمام ونحلّق مع النوارس. وحينما يبدأ النهار في الطلوع، وتبدأ معه أصوات الحياة في الانبعاث، يقدم رجلٌ مسنٌّ حاملًا معه أمعاء الدجاج حتّى يطعم النوارس. تحلق النوارس نحوه أسرابًا أسرابًا بعد أن ألفته وألفت قدومه. مشهدٌ صامتٌ يثير الانتباه، ولا بدّ أن توثّقه عدسة ما، ثمّ ما يلبث أن يرفع المارّةُ هواتفهم في محاولة للاحتفاظ بلقطاتٍ لهذا المسنّ الذي لا ينسى قوت النوارس.

يلتفت المسنّ إلى زوجي ساخطًا وهو يوزّع عبارات شتم وتذمّر هنا وهناك، يقول له: “يعرفوا غير يصوروا“. بعد وقتٍ قصيرٍ من تأمّل هذه الطيور التي تعانق السّماء تارةً والأرضَ تارةَ أخرى، ألتفت له وأخبره بأنّ مولودنا الأول سيحمل اسم نورس، سواء أكان ولدًا أم بنتًا. يتهكّم مازحًا: “نكون قاعد في عقلي، نروح نسمّي ابني تشوتشو مالح“. ألتفت مرة أخرى إلى الخليج وأغرق في الصمت. أقول في نفسي بأنّ هذا المرسى واقفٌ على وجه هؤلاء الثلاثة: الأولياء، والمجانين، والرجل الذي يكره التصوير عند إطعام النوارس.

2

“المرور بمدينة الجزائر يشبه العبور عبر مرآة. تدخل بروحٍ، وتخرج بأخرى مغايرة، جديدة، وسامية. مدينة تغيّرك في غمضة عين”.

ياسمينة خضرا

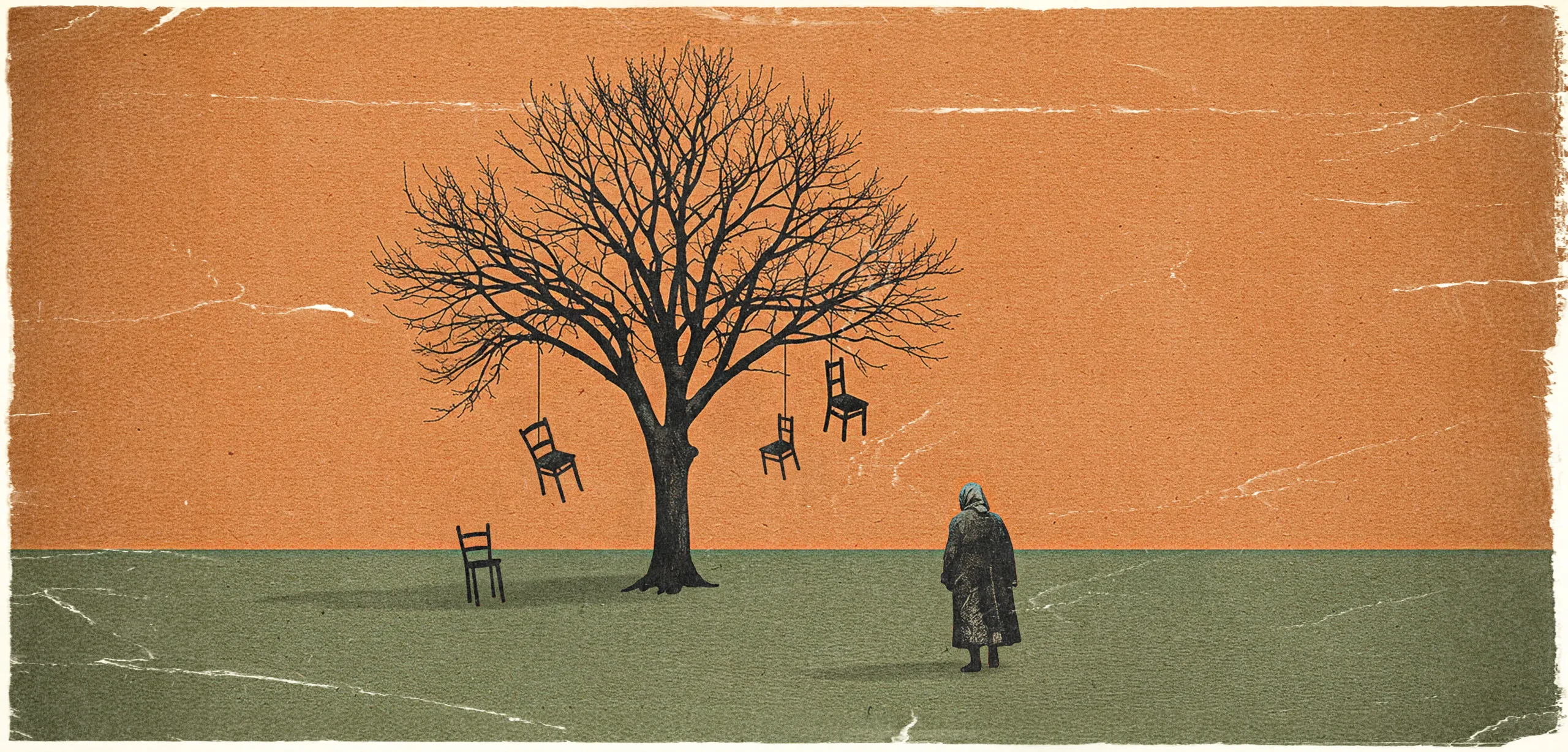

ما مدى جاذبية اللقاءات التي تبدأ بالبطاقات البريدية وعبارات الشوق؟ هكذا كان لقائي الأول بدزاير التي لم أزرها من قبل سوى في رحلات المدرسة إلى حديقة التجارب، ثمّ رحلات الجامعة إلى معارض الكتاب. قبل أن أرتبط بعبد الجليل، كان يحضر لي من هناك الكثير من البطاقات البريدية ويكتب لي في كل مرة أنه تمناني بجنبه.

دزاير كانت بالنسبة لي ذلك المُنى الذي يجمع حبيبين لم يتحقق وصلهما تحت سقف واحد إلّا بعد الكثير من الأحداث والتراجيديا. كانت بشكل أو بآخر أندلسنا المفقود، وفينيسيا العشاق بالنسبة لنا. ولعلنا كنا في قمة تقبل وضعنا وتصالحنا مع أنفسنا إلى درجة لم نتناقش فيها حول أي سفر خارجيّ لقضاء شهر العسل؛ فالوجهة كانت محدّدة مسبّقًا من دون نقاش، واخترنا فندقًا وسط المدينة لأننا شعرنا أنها الأقرب إلى الناس، والأكثر امتلاءً بالقصص. لم تكن مغرية بالنسبة لنا فكرة الذهاب إلى امتدادات المدينة ومركباتها السياحية، فقد بدت أكبر من ميزانيتنا وأضيق من اهتماماتنا.

لكني حاولت كذلك أن أنظر إلى الأمر من زاوية أخرى. أن أجعل من هجين هذه المدينة سبيلا نحو إشباع حبي للمدن والسفر رغم قلة الحيل. أن أتحايل على حلمي بزيارة سراييفو وقونيا وسمرقند بالبحث عن وجوه من تلك المدينة في هذه المدينة. لقد وجدت فيها فضلًا عن بطاقاتي البريدية العزاء في عجزي عن رؤية ما حلمت به من أمكنة.

دزاير في النهاية شيء من كل شيء. أنت في القصبة العتيقة الضيقة التي آوت عشرات الآلاف من الموريسكيين النازحين الذين لم يجدوا مأوى غير سواحل إفريقيا. تقرأ نقوشًا مثل: “لا غالب إلا الله”، و“يا ثقتي يا أملي أنت الرجا أنت الولي”، و“العافية الباقية”، ثم تجدك دون سابق إنذار بين مبان أوروبية تستمرّ أسقفها في الاستعلاء، وتحيطها تماثيل الملائكة والصبية والنبلاء.

أنت بين جوامع العثمانيين، ثم تجدك قريبًا من كنيسة السيدة الإفريقية في أعالي بولوغين. أنت في أعالي سطح البهجة العتيق، ثم تلمح من بعيد مسار سرفانتس وهو يقاد أسيرًا من الأميرالية إلى القصبة، ثم مغارة بلوزداد، مأواه الذي سجن فيه خمس سنوات، وخرج بعدها برائعة دون كيشوت دي لامانشا. أنت بين الطبقة “الكلاس” التي ترطن بالفرنسية، وتقطن الفيلات والمنازل الفارهة، ثم تجدك بين الشعبويين -ربما زيادة عن اللزوم- الذين تراهم فتتذكر سكان البرازيل والمكسيك وكل دول أمريكا الجنوبية، والذين لا رصيد لهم في هذه الحياة سوى النيف (الأنفة) والشونغاي (ملابس البحارة) وعشق المولودية.

في دزاير أنت في عالمين متناقضين، قد يلتقيان في محطة من المحطات، وقد يتشابهان في بعض النقاط، لكنّهما لا يمكن أن يتقاطعا لمدة طويلة، لأنّ قيام أحدهما مرهون بالتضادّ مع الآخر، ولأنّ هذين العالمين يقتاتان من الاختلاف أكثر من التشابه. كلّ منهما يعرّف نفسه لا باعتبار أوصافه، ولكن باعتبار تضادّه مع الآخر، ويرى في ذلك امتيازًا يحميه من الشعور بالضآلة واللاجدوى، لأنّ اصطدامه بالآخر دليل وجوده، ولأنّ بعض أسئلة الهوية والوجود التي يولّدها هذا الاصطدام تجعله في زمرة الحيارى الذين قطعوا سبيلًا طويلًا للوصول إلى الطريق الصائب، وسيكون -ولو وهمًا لا حقيقة- شبيهًا بديكارت والغزالي وبرغسون وابن رشد وغيرهم، وستزداد قيمة نفسه في عينيه أنّ ضياعه واصطدامه وصدماته من شيم الكبار.

في دزاير ستستذكر ما قاله درويش ذات يوم لإدوارد سعيد: “أَنا من هناك، أَنا من هنا / ولستُ هناك، ولستُ هنا / لِيِ اسمانِ يلتقيان ويفترقان/ ولي لُغتان، نسيت بأيَّهما/ كنتُ أَحلُمُ/ لي لغة انجليزية طيّعة المفردات/ ولي لغة من حوار السّماء مع القدس/ لكنّها… لا تطيع مخيلتي! “.

دزاير تغيّرنا، لكنها -على عكس ما قاله “ياسمينة خضرا”- لا تصبح الروح فيها سامية. الروح التي تزور دزاير لا يمكن لها أن تشعر بالإشباع. ستتعلم أن تتقبل النقص الذي فيها، لكنها أبدًا لن تشعر بالإشباع. على العكس من ذلك، ستشعر على الدوام بفقد شيء ما، وستستفزّ أعمق النقاط في الذاكرة، النقاط التي تظنّ بأنك نسيتها، والنقاط التي لا تريد أبدًا أن تتذكرها.

دزاير تجعلك على حالة من الإدراك. إدراك الهشاشة التي تمرّ عبرها كل يوم، والبريق المصطنع، ومئات العابرين الذين أصبح طريق القطار والمترو هو امتدادهم المعبّد بالخرسانة والحكايات، ومئات المشرّدين والمجانين الذين يقوم على وجههم مرسى الجزائر الحْنين. إدراك الأمل الذي ضجّت به حناجر الملايين من الشباب في ساحة البريد المركزيّ، وهي ترفض العهدة الخامسة لرجل لم يعرفوا سواه رئيسًا، وتنسج أحلاما فتيّة لبلاد جديدة تزهر بين يديهم. ثم إدراك الحناجر الكسيرة التي لم تعد تقوى على الصّراخ، لأنّ حبالها قطعت، وآمالها وئدت، فصارت تسير هائمة على وجهها في شوارع المدينة، لا تهتمّ لسياسة ولا تأبه بحكم، المهم عندها أن تجد عملًا أو تظفر بحرقة (هجرة).

دزاير التي تزورها وتحسن الإصغاء لها لا تشبه -قطعًا- دزاير نشرة “اليتيمة” كما يسمي الجزائريون قناة التلفزيون الرسمي، ولا دزاير “ليزيمقري (les immigrés أو المغتربون)“، ولا دزاير “البريد المركزي”، ولا دزاير “لعاصيمة يا خو”. إنّها جزائر أخرى، تشبهك في كلّ شيء، ولا تشبهك في شيء. دزاير المقهورين، الشعبويين -ربّما زيادة عن اللزوم-، الذين يغرقون في صخب المدينة، وخيبة الأمل، ولا يملكون الوقت للاطمئنان على المرسى الكبير. دزاير التي تحسن ارتشافها ستؤكد لك بأن حب مدينة مثلها لا يمكن أن يكون دون مواجع أو تبعات.

لا بدّ أن تتحمّل في سبيل ذلك ثقل البعد، وشدّة التناقضات، ووطأة التاريخ، وأزمة التضادّ، والخوف من تعرّض المرسى للهجر والنسيان، والكثير من الدهشات. ثمّ تتحمّل بعض الشكوك التي تنتجها تلك الدهشات بأنّكَ مجرد “برّاني” مخلوع بمركزية المدينة، وعقدة العاصمة، ورقم 16، وياخو المنتشرة في كل الأرجاء، وكيف تصبح الثاء تاء في الحديث، وكيف تتحول الضاد إلى دال. وأنّ ما قاله المدرب السابق لفريق كرة القدم الوطني سعيد عمارة: “Pour être algérien, il faut être algerois” / “لكي تكون جزائريًّا لا بدّ أن تكون دزيريًّا“، قد تكون صالحةَ وقد تنطبق عليك. ثم تتحمّل كذلك وخز الضمير بأنّ هذه المكانة قد تكون غير مستحقّة بشكل كامل، وأن الزخم الإعلامي الذي يركز عليها دائمًا باعتبارها عاصمة البلاد جعل ذكرها أشبه بكليشيه مكرّر يغطّي بظله على مدن أخرى مليحة وعريقة. هذه ضريبة يدفعها المحبّ في كلّ الأحوال، وهل يصحّ حبٌّ دون ألمٍ أو ضريبة؟

خطــ٣٠ // تنشر وفق الحقوق المفتوحة Copyleft

3

“نحن أيضًا في مدينة الجزائر

نغالب أمواج البشر والمركبات

نبحث عن مساحات الظلّ

نقطّر أعمارنا على الإسفلت”

صلاح باديس، ضجر البواخر

دزاير مليئة بأناس الظلّ، الذين يقتاتون على الهامش، الذين لا يلتفت لهم أحد، الذين “يقطّرون أعمارهم على الإسفلت”، والذين يصيبهم الضوء الساطع بالعمى، فيلجؤون إلى الظلام. دزاير مليئة بالمجانين، بالمهمّشين، باللامرئيين، الذين لا يكترث لهم أحد، أصحاب السير الذاتية الفارغة، المحظوظون كفايةً كي لا يشعروا بالفراغ واللاجدوى، المفكرون في يومهم فقط، الذين يشبهونني ويشبهونك، الذين لا تشكّل دزاير بالنسبة لهم منال الأحلام والمناصب والمكانة العالية وإثبات الذات، الذين لا يكترثون لإخراج الأسود بداخلهم، همهم الوحيد قوت يومهم، وكيف يستيقظون فجرًا مع النوارس.

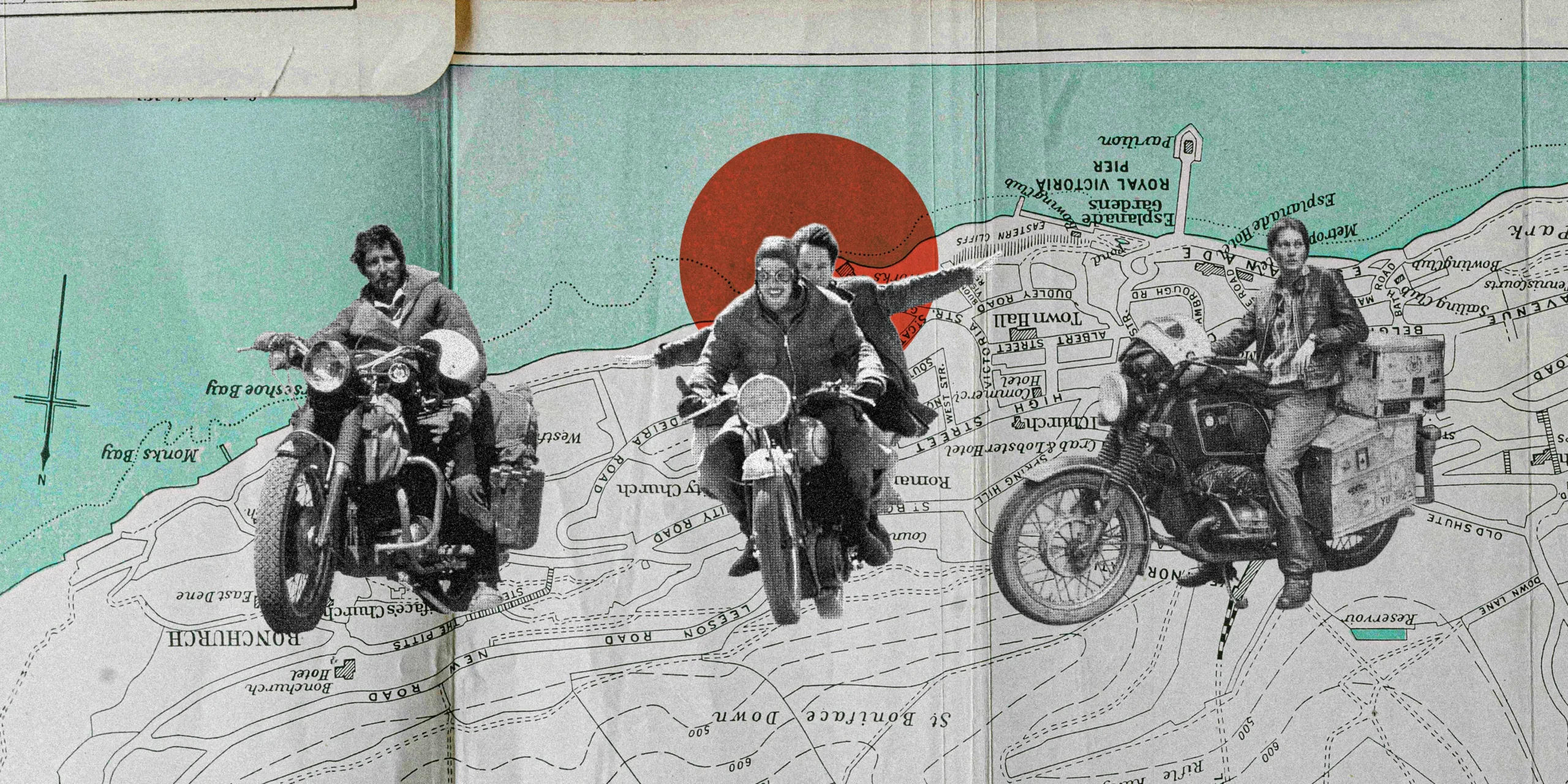

دزاير بالنسبة لهم ليست طوابق كثيرة، ولا تجارب غنية، ولا تجارة ناجحة، ولا قربًا حفيًّا من البريد المركزيّ. دزاير التي يسكنونها هي دزاير المنازل المتهالكة، والماء الذي يأتي مرة كل أسبوع، والرطوبة العالية، ومباريات المولودية، والقرنطيطة الطبق الشعبيّ الذي اخترعه الإسبان أثناء احتلالهم لمدينة وهران في القرن السادس عشر. المكون من الحمص المطحون والماء والبيض والجبن. وأن تكبر في المواصلات. دزاير التي يسكنونها تشبههم، هشة مثلهم، عفوية مثلهم، لا تفتح قلبها إلّا لمن هم مثلها.

أكثر من ثلاث ساعاتٍ ونحن نجول في قصبة الجزائر العتيقة وهذا هو الشيء الوحيد الذي كنت أفكر فيه، حتّى التقيت بمن أكّد لي ذلك. أميرة وأمها واحدة من هؤلاء الدزيريين، المحسوبين على هامش دزاير. التقيت بها صدفة في الزاوية عند عين مزوّق بعد جولة عشوائية وطويلة في القصبة التي تحاول أن تظهر صامدةً رغم تعب السنين، والتي لا تتضح معالم عمارتها إلّا من خلال المشي. ولعلّ هذا ما جعل المهندس الفرنسي تشارلز إدوارد Le Corbustier -الذي صمّم معظم بنايات العاصمة – يقول “العمارة العربية ليست كعمارة الحي الأوربيّ التي تلتفّ حول نقطة واحدة ثابتة، وإنّما تظهر معالمها رويدًا رويدًا مع كلّ حركة“.

اقترحتُ في البداية أن نتواصل مع وكالة ما لنرى القصبة بكلّ أسرارها وأركانها، لكنّنا سرعان ما تراجعنا عن ذلك إيمانًا منّا بأنّ الزيارات المبرمجة والوكالات تقيّد حركتنا ولا ترضي فضولنا، وأنّ المدن تُرتشف ولا تزار على برامج الوكالات. في الزاوية عند عين مزوق، جاءت المرشدة بنفسها إلينا. أميرة لم تكن أيّ مرشدة؛ فهي طفلة في التاسعة من عمرها، قالت لنا ببراءة وتردد بعد أن فهمت أننا نبحث عن مسجد “سيدي رمضان”: “تحبوا نديكم لسيدي رمضان؟“، صمت عبد الجليل بينما أجبت مسرعةً: “بشحال تدينا؟“، أجابت “كيما تحبوا“، فوافقت على الفور ومضينا معًا.

في الطريق، مرّ بنا ثلاثة أطفال من أولاد القصبة وبدأوا يعيّرونها: “ثمثم دبرتي ديتوريست؟ (وجدتِ سيّاحا بهذه السّرعة؟)” كانت ملامحها قوية وهي تبدي عدم الاكتراث. سألتها عنهم فقالت أنهم “يحقروها” يظلمونها كثيرًا ويصفونها “بالكحلوشة” سوداء اللون. لم تكن كذلك أبدًا. كانت سمراء، ساحرة الملامح، مهذبة، لكنّها ذكية أيضًا؛ فحينما عرفت أنّنا من مدينة سطيف وأنّي أدرّس الأطفال، اخترعت على الفور قصة لأستاذات من سطيف زرن القصبة قبل يومين وطلبن منها أن تكون مرشدتهنّ، كانت تريد أن تضيف بعض الشرعية لعملها هذا، ولم أكن أريد غير رفقتها والحديث معها.

في الحقيقة، كنت أعتقد أن طفلة كهذه تنتظر السيّاح في القصبة التي تحفظ طرقها لأنها تعيش فيها، ولا تعرف شيئًا أكثر من ذلك، والتي لا يهمها سوى أن تنال جزاء لعملها هذا مهما كان، لا بدّ وأن تكون وراءها قصة ما، لذلك كنت أحاول أن أستدرجها بالحديث، كنت أريد معرفة قصتها. في الطريق، التقينا بمرشد آخر كبير في السنّ يشرح بعض المعلومات التاريخية لسيّاح من فرنسا، مسح على رأسها وسأل عنها، ثمّ بدأ يشرح حالتها لأحد الأجانب، الذي أخرج بدوره مبلغا ماليًّا ومنحه لها. أوصاها المرشد بعد ذلك: “خبي أموالك، اديهم طول لماماك“.

كانت فرحتها كبيرة بالمبلغ إلى درجة أنستها ما ستجنيه منّا. قالت لي: “هيا باي باي“، وأرادت الذهاب مباشرة لولا أننا أصرينا على بقائها. سألتها عن عائلتها لأبيها وأمها، عن أصولها وظروف عيشها بعد أن علمت أنّها تعيش وحيدة مع أمها في منزل مستأجر بإحدى شوارع القصبة بسعر 17000 دج (128 دولار). كانت تجيب بحزنٍ خافت وهي تتحدّث عن جدّها لأبيها الذي رفض رؤيتها، عن عائلة والدها التي رمتها ووالدتها أمام الباب، وكانت تبدي حماسة كبيرة وهي تحصي عدد خالاتها، وتحكي عن رغبتها في أن تزور ذات يوم منزل عائلة أمها بواد سوف. “وين راه باباك؟” سألتها، “قاتلي ماما مات“.

كانت تعتمد على معرفتها بشوارع القصبة وأزقتها في تحصيل بعض المال، لكنها ما تزال طفلةً بريئة لا تعرف عن خداوج العميا، وقصر مصطفى باشا، والشهيد علي لابوانت شيئًا. يسألها عبد الجليل مازحًا: “وشنو هذي دار البارود؟“، -وهو قصر تاريخيّ موجود في أعالي القصبة-، تجيب بكلّ عفوية: “ايييه، دار البارود كانوا يديروا فيها البارود“. هكذا بكل بساطة، فسّرت البارود بالبارود وكانت مقتنعة بإجابتها وواثقة بنفسها إلى حدٍّ مدهش، إلى الحدّ الذي جعلني لا أنساها.

في زيارتنا الثانية للقصبة تزامنًا مع معرض الكتاب، بحثنا عنها في كل مكان، وكانت فرحتنا عارمةً حينما وجدناها تنتظر مجموعة من السوّاح بجانب “سطح البهجة”. ذهبت إليها مسرعةً وقلت: “أميرة وش راكي؟“، نظرت إلينا وأجابت: “منيش متذكرتكم“. لم يكن حريًّا بي أن أعاتب فتاة صغيرة، لكنّي شعرتُ بخيبة أمل. لقد كنا مجرّد اثنين من بين عشرات الذين يتحتم عليها الحديث معهم كي تضمن لقمة عيشها ووالدتها.

كم من فتاة تشبه أميرة يا ترى؟ تقتات على معرفتها بزنيقات القصبة، ولا تعرف شيئا خارج أسوارها، تعيش على الهامش، وتنتظر بحرقة “اعتراف” العائلة لتلتقي مع خالاتها؟ كم من أميرة تحتضن دزاير يا ترى؟

4

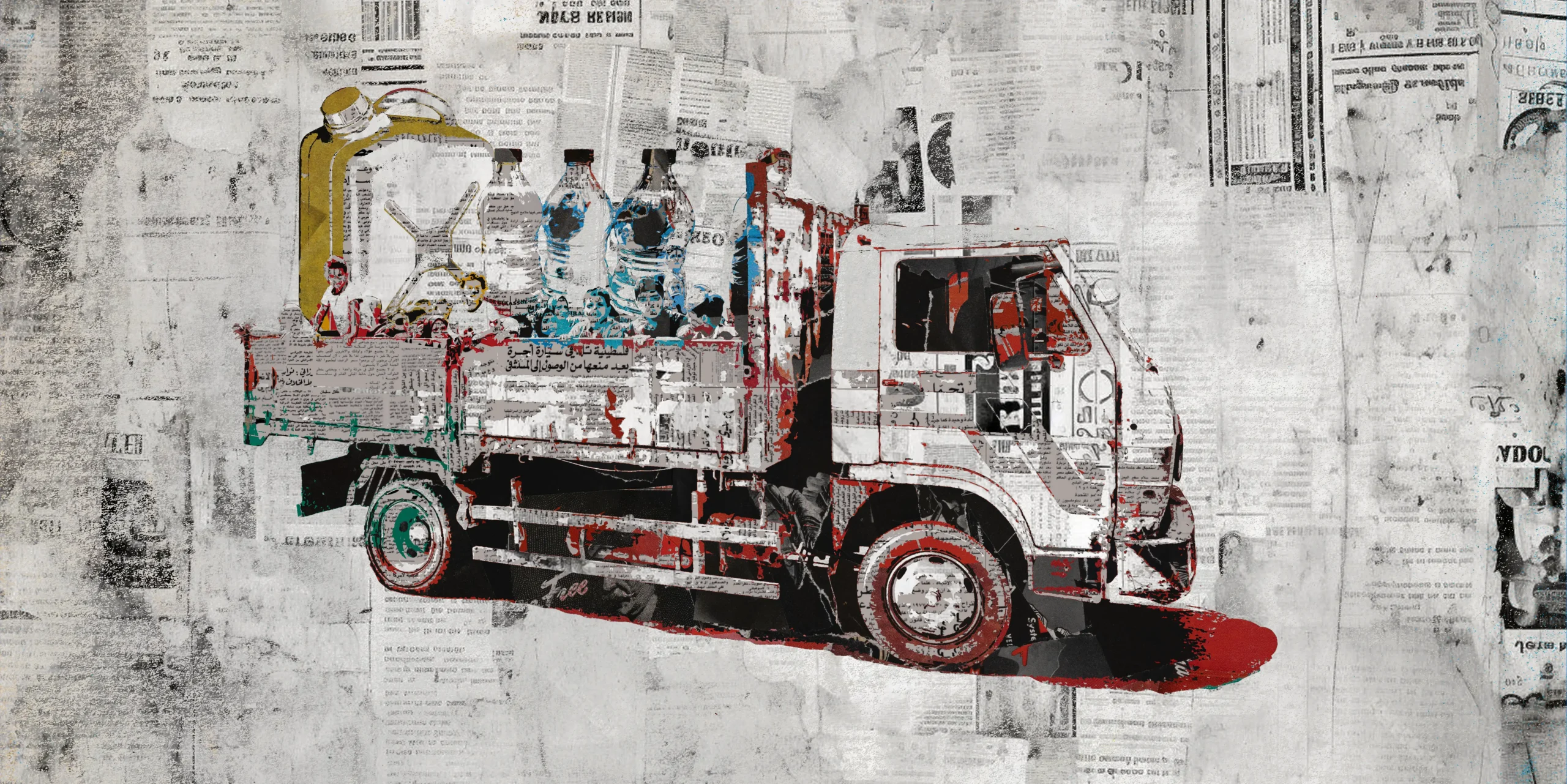

“قحبة العالم من هنا”

جدارية في زنيقة الثالثة دوشارطر – القصبة السفلى

ثمة وجهان لدزاير. وجه ضحوك مبتهج، ووجه متعب ممتعض لا يكشف عن نفسه إلاّ مع حلول الظلام. الليل في دزاير مليء بالحكايات التي تمنعنا أبراجنا العاجية من الاستماع لها، حكايات الذين يخبئون أنفسهم عن العالم الآخر، ويتسلّلون في الليل ليلقوا بأحمالهم على قارعة الطرقات. الليل في دزاير عالم بحدّ ذاته، والليل في القصبة السفلى تحديدًا مسرح كبير، يظهر ممثلوه من شباب، وأطفال، ونساء ليل، وحتى شيوخ بعد العشاء، ليبدؤوا في عرضهم الذي قد يستمرّ إلى الفجر، ثم يغشاهم النعاس، ويختبئون في أوكارهم التي لا يبرزها ضوء الصباح.

القصبة السفلى في النهار خلية نحل لا تهدأ؛ متاجر، وباعة، وجموع غفيرة، وأنغام من أغاني الحاج العنقا والحراشيّ، لكنّها في المساء مسرح كبير، مظلم، مليء بالقصص التي لا تروى بسهولة. ثمّة وجهان للقصبة السفلى، وجه ضحوك مبتهج، ووجه متعب ممتعض لا يكشف عن نفسه إلا مع حلول الظلام.

زيارتنا الأولى لقضاء شهر العسل في دزاير كانت في شهر أوت، وفي هذا الشهر تصبح المدينة مكتظّة بشكل لا يطاق. أوت هو موسم الهجرة الجماعية للذين لا يسكنون في دزاير، موسم النزوح جماعات جماعات. أهل الصحراء “يصعدون” طمعًا في الهواء والبحر، وهروبًا من جحيم الحرارة في مدنهم، والمغتربون “ينزلون” شوقًا للبلاد والأهل، وسكان المدن المجاورة والوسط يطمعون في قضاء عطلة بين أزقة الجزائر البيضاء.

لذلك، تمتلئ الفنادق الرخيصة عن أكملها ونتوه نحن في المساومة والبحث. ورغم كلّ هذا الزخم الذي تكتسبه دزاير خلال الصيف، ورغم كلّ هؤلاء البشر الذين يزورونها، يظلّ سؤال واحد يؤرقني؛ كيف تغلق هذه المدينة المحسوبة بأنها عاصمة البلاد نفسها على الثامنة ليلاً؟ وكيف تنسحب الحياة منها شيئًا فشيئًا مبكّرًا بعد المغرب على عكس كل المدن السّاحلية الأخرى؟ لماذا تعشق دزاير الاختباء في الليل؟

بعد عناء، تعثّرنا بأحد الفنادق في القصبة السفلى. أغرتني هندسته المعمارية التي تعود إلى الاستعمار الفرنسيّ، والصّور القديمة التي يعلّقها، والزليج المصنّع الذي يزين به المدخل، ثمّ أغرانا سعره المتوسط، ووجود حمّام في الغرفة. الرّطوبة في دزاير تجعلك تسبح في بركة من العرق، تجعلك تتزحلق، وترغب كلّ دقيقة في أن تغسلها بالماء والصابون. الحمام كان أهمّ شيء بالنسبة لنا في ذلك الفندق، خاصة مع وجود أزمة مياه وتوقف الحمامات في الفنادق الأخرى.

المشكلة الوحيدة هو قضاؤنا لشهر العسل في فندق بالقصبة السفلى. في هذا المكان الذي يملك وجهين، وجه ضحوك مبتهج، ووجه متعب ممتعض لا يكشف عن نفسه إلا مع حلول الظلام. ورغم أنّ إقامتنا في ذلك الفندق كانت متماشية مع ميزانيتنا، وجعلتنا قريبين للناس، وزودتني بالكثير من القصص لأرويها كما ذكرتُ مسبّقا، لكنّي أبدًا لا أنصح بحجز فندق في القصبة السفلى. ثمّ من الجنون أن يقضي عريسان أجمل أيامهما الأولى هناك، لأنّ جدران الفندق ونوافذه وكلّ إطاراته لن تحول بينهما وبين الخارج، ولأن الحياة الليلية بكلّ ضجيجها وخباياها في تلك الزنقات القديمة تجعل من مبيتهما داخل الفندق، أو على الرصيف سواء.

عندما دخلت لأول مرة إلى ذلك الفندق وفتحت النافذة، كان أوّل ما رأيته عبارة: “قحبة العالم من هنا” على الجدار المقابل. وكلمة “قحبة” بالمناسبة مصطلح فصيح يستعمل كثيرًا في العامية، ولا أعتقد بأن معناه يخفى عن الناس، فهو يعني المرأة التي تمارس الدعارة والبغاء، لكنّه كذلك مشتق من الفعل “قَحَب” بمعنى سعل أو أخذه السّعال، وسمّت العرب المرأة الزانية قديمًا بهذا الاسم، لأنّها كانت تجلس في خيمة وتأذن لمن طلبها بأن يدخل عليها عبر السّعال؛ حيث كان إشارة له بأنّها تحترف البغاء.

وبعيدًا عن المعنى اللغويّ، فإنّ هذه الكلمة لا تذكّرني سوى بالشاعر العراقيّ المهاجر والمتعب مظفر النوّاب، الذي احترف فن الهجاء السياسيّ ببراعة ولم ينج حاكم من مقصلة لسانه. لقد كان يستشيط غضبًا حينما نعت كل حكام “الوطن العربي” بأولاد القحبة الذين أضاعوا القدس وأضاعوا أراضيهم وجعلوا من أنفسهم مجرّد دمى للتدخلات الخارجية. يقول بحرقة وألم كبير: ” لست خجولًا حين أصارحكم بحقيقتكم/ إن حظيرة خنزير أطهر من أظهُركم” ويبدو أنّه لم يجد كلمة أقوى ولا أكثر قدرة على أن تشفي غليله مثل هذه الكلمة.

كانت الغرفة تطلّ على زنيقة قديمة ضيقة تسمى بزنيقة الثالثة دوشارطر، وكان جدار البناية المقابلة التي تخترقها نافذة لا يطفئ أهلها التلفاز أبدًا يحجب عنّا كل شيء. الحرارة عالية، والمكيّف غير موجود، وبث الانترنت ضعيف جدًّا، ولا وجود لجهاز تحكم للتلفاز المعلّق قرب السقف. “لا يهمّ”، قلت لزوجي، “في كلّ الأحوال، نحن في الخارج اليوم كله”.

لم نكن نعلم أنّ الحياة هناك تبدأ في الليل، وعندما نودّ نحن أن نخلد إلى الراحة، تستهلّ كائنات الليل يومها بالضجيج والصراخ في الزنيقة الثالثة دوشارطر. تبدأ عمليات توزيع المخدرات والكاشيات (الحبوب) بين شباب الحي، وتركن سيارة من نوع Partner في مدخل الشارع لتقلّ نساء العمارة المقابلة إلى العمل. ألمحهنّ من نافذة الفندق الضيقة وهنّ يمشين بتثاقل، ويرتدين ملابس عارية ومبهرجة ويزينّ أنفسهنّ بماكياج لا يبدو عليه سوى أنّه وضع على عجلة وكره، وألمح من بعيد قبل هذا المشهد بعشر دقائق ونحن في الخارج سيارة شرطة مركونة في مدخل باب عزون، بقرب الزنيقة.

أقول في نفسي أنها مركونة هناك juste pour le plaisir شكليًّا فقط، لأنّ كل المحظورات تحدث على مرأى العين، ولأنّنا -أقصد سكان الفندق- لا نقدر على النوم من شدّة الضجيج والصراخ بين الشباب، والسكارى والنساء “اللواتي يسعلن”، ولأنّ صاحب الفندق الذي شكونا له الوضع أجابنا وهو يهز كتفيه: “شكينا شحال من خطرة بصح والو” دون جدوى.

لزمتُ مكاني بجانب النافذة، وبقيت أنصت إلى الأصوات والأحاديث. يطلب مني زوجي أن أحاول النوم -رغم الصخب والحرارة والناموس- لأنّ الكثير ينتظرنا في الصباح، لكنّي أقاوم، لعلّي ألتقط قصة ما أو تقرعيجة (نميمة) ما، أو لعلّي أفهم ما يحدث في هذه الحياة الليلية بشكل أكبر. أسمع صوت خطوات متأنية لشيخ وعجوز يجتازان الزنيقة إلى عمارتهما، يقول لها: “والله غير هلكهم هاذ المرض” يقصد المخدرات والحبوب التي يتبادلها الشباب، فتجيبه: “والله حنا ماكناش هكذا.. حنا كان حاكم علينا الشراب برك” يقول لها: “أنا الحق تاع ربي راجلي كان يشرب، بصح كان يصوم رمضان”، ثم يختفي صوتهما شيئًا فشيئًا، وأركن أنا بدوري إلى شيء يشبه النوم.

وفجأة، وأنا بين اليقظة والمنام، أستيقظ على صوت صراخ امرأة: “ما تخدموش بوليدي، هذا وليدي مش وليدكم”، أطلّ على النافذة بسرعة فألمح امرأة بشعر أصفر وعينين كبيرتين يتطاير الغضب والشرر منهما، وبجانبها فتاة -ربما في العاشرة من العمر- وفتى أظنّه في الثامنة. بعد دقائق، فهمت أنّ المرأة تتحدث مع زوجها السّابق وأصدقائه حول مصير ولده. لم يكن يهمها أحد من الجيران أو سكان الفندق، كانت تتهم زوجها السابق وعائلته أنهم استغلّوا ولدها في العمل: “نعطيك صقلة (لكمة) نخبطك للحيط (الجدار)، أولاد الحرام، تخدموا بوليدي، تخدموا بيه شغالاتكم، كنتوا حالين دار دعارة، ودرك تحوسوا على وليدي”، ثم تلتفت إلى ابنتها الكبرى وهي تلومها وتوبخها: “أطلعي للدار، أنت السبب، علاه تجيبي فيه؟”

حاول أصدقاء زوجها التدخل، لكنها “فرّجت فيهم الحومة” أصبحوا فرجة لأهل الحيّ، واتهمتهم بكلّ ما هو سيء وذميم، وأنهم لا يُحترمون وأنهم “سرّاقين وحرايمية” ثم بدأ الطفل في البكاء، يريد -على الأرجح- الذهاب مع والده. يقول لها زوجها السابق: “راه يبكي الطفل، هاتيه هنا يحوس يروح معايا، سينو نجيبو الدولة (الشرطة)”، فتجيبه بتحدِّ وصراخ وغضب يزداد حدّة كلما تمادى الحديث: “نجيبو الدولة، الحضانة ليا، كون ندّيك للكوميسارية (الشرطة) تشوف كيفاش تقعدّك (تخضعك). 3 أشهر وهوما يخدموا بيه، صابولي وليدي واجد. حرايمية، ريّح ريّح متطيحليش زعما psychologue، الدولة والحومة قاع شاهدين عليك”، لا أدري ما أجابها، كان صوتها المستنفر يغطّي على كلّ صوت آخر، وكانت آخر عبارة سمعتها لها: “تخطيني أنا وولادي ولا لالا؟ راكم تبيعوا بيه الكاشيات، متزيدش تغيضني، اليوم نرخصك (أذلّك) أنت وريحتك”.

تحدثت في تلك الليلة كثيرًا، شتمت زوجها السابق وعائلته وأصلهم وفصلهم. توعدّت كلّ من يفكر في أن يفرّقها عن ولديها. كانت ساخطةً على الجميع، وروت في غضون ذلك فصولًا من معاناتها، وكانت بين الفينة والأخرى تسبّ ابنتها “يا الكلبة” لأنّها نزلت من البيت وأحضرت معها أخاها الصغير ولم ترض أن تصعد من جديد دون أمها.

وفي لحظة من اللحظات وبينما كنّا نحن -كل سكان الفندق- نستمع لهذه المسرحية، لم يجرؤ أحد منا أن ينزل إليها أو يهدّئها أو يطلب منها التوقف واحترام النائمين، تجرّأ أحدهم من الطابق العلوي على رمي دلو من الماء عليها، لكنّ المرأة التي لم يسكتها الليل، ولا وجود الحومة، ولا زوجها السابق ولا أصدقاؤه الذين جاؤوا معه في مهمة تدعيمية لم يكن ليسكتها دلو من الماء، بل جعلها أشرس.

رفعت رأسها إلى الطابق العلوي وقالت لهم بصراخ وسخرية: “ياو بينوا رواحكم، بينوا رواحكم، مشي ترموا عليا الما”، ثمّ راحت تتهم سكان الفندق بأنهم “مربيين في القطن” مدلّلين، وأنّه في الوقت الذي جاؤوا هم ليقضوا إجازة الصيف في العاصمة، فإنّها على وشك فقدان ولدها. “جايين تفاكونسيو (تقضون عطلة) هنا، خطراكش ماداولكمش وليدكم” وظلّت تكرر ذلك لدقائق، وكانت على ما يبدو حاقدة على الجميع، مستنفرةً بشكل كبير، مشحونة بالغضب والشعور بالحقرة حدّ الامتلاء، وكانت تغطّي على خوفها من فقدان ولديها بالصراخ وادّعاء القوة والشراسة، وكانت هشاشتها واضحةً لي أكثر من أي شيء آخر.

في الصباح الباكر، وبينما نحن خارجان من الفندق، لمحتُ المرأة وابنتها أمام المحلّ الذي يحاذي مدخل الفندق. هي في الصباح غير التي أيقظت الجميع في الليل، كانت تبدو هادئة ورزينة، وتتحدّث مع البائع براحة ولطف. أردت بشدّة أن أذهب إليها وأخبرها بكل جنون أني لا أريد شيئًا سوى أن أتعرّف عليها وعلى قصتها بشكل أكبر، لكنّ صورتها في الليل وهي تلعن أصل الجميع أرعبتني، خفت أنا الأخرى أن تسبّ أجداد أجدادي وتجعلني فرجةً أمام الباعة. بعد يومين، غادرنا الفندق، لكنّ صوتها وهي تصرخ “تخدموا بوليدي هذا وليدي مشي وليدكم” لم يغادرني.

ثمة وجهان لدزاير، وجه ضحوك مبتهج، ووجه متعب ممتعض لا يكشف عن نفسه إلاّ مع حلول الظلام.

5

“أنا نمشي

أنا نمشي

ضربتني حجر

صبت النّو دير القرمونة”

أغنية مجنون في دزاير

دزاير مدينة مصابة بالانفصام. الانفصام في الشخصية، والعمارة والنّاس والحكايا، وكلّ منا حرّ في اختيار الشقّ الذي يريده من هذا الانفصام. أما بالنسبة لي، فإنّ وجه دزاير لا يمكن أن يخلو من المشرّدين الذين يطمئنون على المرسى الكبير، من “أميرة” ووالدتها، والمرأة التي صاحت في الليل وولديها، والعجوز المجنونة التي تظن نفسها دون كيشوت، والرجل ذي الشارب الأشقر الذي يغني “أنا نمشي أنا نمشي“، والنوارس التي لا تقدر على الهجرة، لأنّها تحنّ لشطآن هذه المدينة.