في 12 كانون الأول (ديسمبر) خرج السوريون لتشييع الناشط المعتقل مازن حمادة، الذي قتله النظام البائد قبل أسبوع فقط من سقوطه. لم تكن الجموع تهتف لمازن وحده، بل خرجت لتشييع كل من فقدنا خلال العقد الأخير. امتلأ الأفق بصور الغائبين، من شهداء ومفقودين، مرفوعة فوق الرؤوس، تهتز مع صدى أصوات الناجين.

كان هذا التشييع ربما الحدث الأول المنظّم للتظاهر بعد سقوط نظام الأسد، مختلفاً عن غيره من التجمعات العفوية في ساحات مدن سوريا عشية السقوط، وربما كان أيضاً أحد أوائل تمظهرات الحزن على فاجعة سوريا ومفقوديها. وليس من المبالغة اعتبار هذا التشييع نقطة علام في تاريخ الثورة السورية المستمرة، كما يُعد نقطة علام أيضاً لعلاقة الثورة مع مدنها وبناها العمرانية. ففي خلفية هذا المشهد، يبرز مشهد جديد يشتبك فيه العمراني مع المجتمعي، ويؤطره مبنى محطة الحجاز العزيز جداً على ذاكرتنا، بعمارته الفريدة وأقواسه الحجرية الملونة. ذلك المبنى، الذي شُيّد في أواخر القرن التاسع عشر على خط الحجاز، والذي مثل تحولات المدينة نحو عمارة معاصرة وبنية تحتية إقليمية بدأت منذ أكثر من قرن، لكنها لم تكتمل.

في رمزية أخرى، كان تشييع مازن في شارع النصر بدمشق، وهو أول شارع تم تخطيطه بالمعنى الهندسي المعاصر في هذه العاصمة. شارع النصر الذي بدأ تنظيمه جمال باشا عام 1914، مستعيناً بالمهندس الألماني فيلبوشويتش Wilbuschwitsch، وسمّاه باسمه، ثم غير السوريون الاسم إلى شارع النصر عقب انتصار الثورة العربية عام 1918 نسبةً إلى باب النصر عند مدخل سوق الحميدية. إنه شارع النصر الذي يصل إلى ساحة المرجة، الساحة التي طالما استخدمها الدمشقيون والسوريون كمساحة عامة للتظاهر خلال فترات الانتداب الفرنسي وما بعدها من فترة الاستقلال، قبل أن تنتزعها السلطات العسكرية المتعاقبة في سوريا من دورها السياسي منذ ستينيات القرن الماضي.

لم أشعر بفقد المكان في سوريا منذ خروجي منها كما شعرت به في هذا اليوم. ففيه رأب لصدع عميق ومؤلم بيننا وبين حيزنا العام في مدننا. أيُّ التئامٍ هذا بين المدينة وسكانها؟ بين الثورة ومساحاتها؟

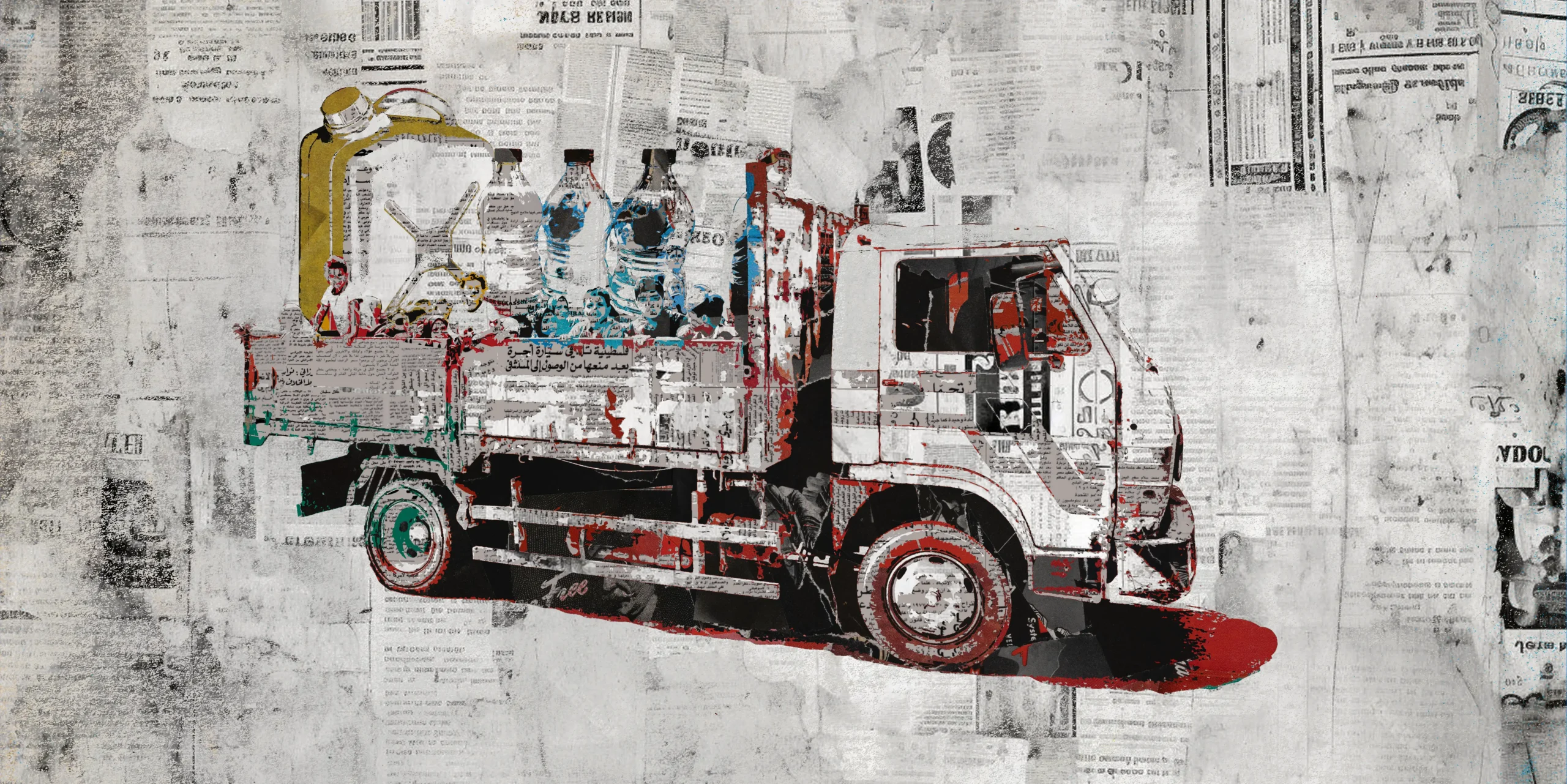

مبنى وشارع، بنية تحتية عمرانية وأخرى اجتماعية، مسألتان تختصران تحولات في العمارة والعمران لم تكتمل مع تقلبات الاحتلال والحكم في البلاد، حتى انتهت إلى تسلط البعث ونظام الأسد الذي استحوذ على ديناميكية العمارة السورية وتشكيل مدنها. تلك المدن التي لا نعرف تاريخها المعاصر إلا من خلال المشافهة وتناقل الأخبار. تلك المدن التي كانت في علاقة مرتبكة مع ساحاتها العامة، تستحي منها، فتسوّر أغلبها بالحديد وتملؤها بعناصر المخابرات.

منذ سقوط النظام، ورغم احتشاد العديد من المحتفلين في ساحات المدن المركزية في سوريا، يبرز مشهد شارع النصر بطريقة مختلفة. فلا تصبح ساحة المرور (الدوّار) هي وجهة التجمع، بل ذلك الشارع التاريخي، حيث تطل الأبنية السكنية وتخرج الناس إلى شرفاتها. يختلط العام بالخاص، فتتشابك مشاعر الأمل والفرحة والحزن بين البيوت والأرصفة. لم يكن لهذا التمازج أن يحدث في احتفالات ومظاهرات الساحات المرورية المفتوحة، بشوارعها العريضة ومبانيها العامة والحكومية.

لم أشعر بفقد المكان في سوريا منذ خروجي منها كما شعرت به في هذا اليوم. ففيه رأب لصدع عميق ومؤلم بيننا وبين حيزنا العام في مدننا. أيُّ التئامٍ هذا بين المدينة وسكانها؟ بين الثورة ومساحاتها؟

خطــ٣٠ // تنشر وفق الحقوق المفتوحة Copyleft

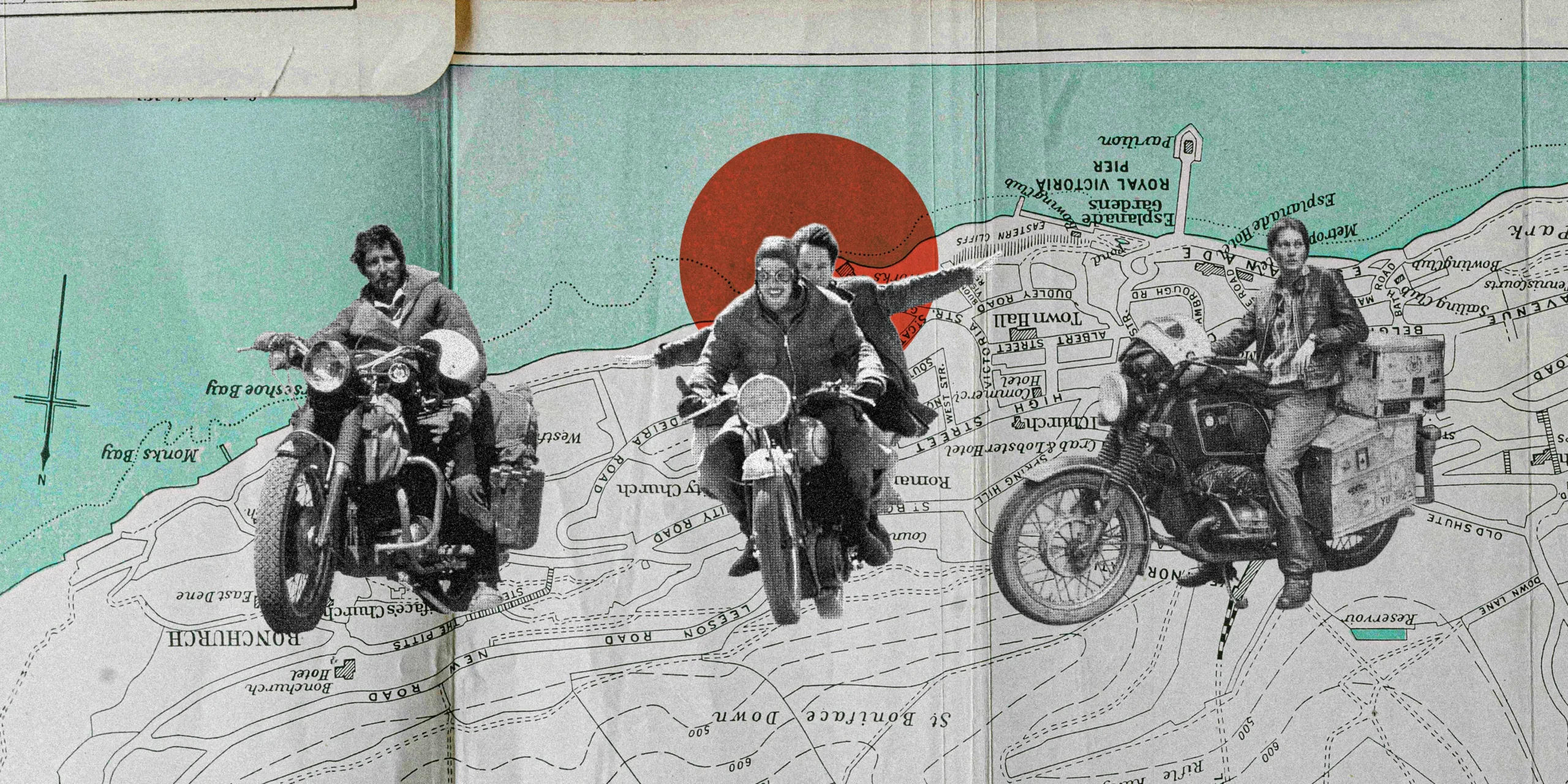

تقلبات مساحات الثورة في سوريا

منذ عام 2011، ومع هبّة أكثر العواصم العربية في وجه حكّامها المستبدين، كانت مراكز الساحات المرورية نقاط الهدف الأساسية للمتظاهرين. في هذا النهم الشعبي للاستيلاء على دوّار مهم، يكمن مطلب أساسي: إيقاف الحركة المرورية في المدينة، العصيان والاعتصام. هنا يصبح الحيز العام مكاناً للتظاهر، وللاحتجاج، وللمطالبة، وللإضراب، ولإثبات الوجود.

ركزت محاولات الاعتصام في هبّات الشعوب العربية الأولى على أكثر الفراغات حيوية في المدن، ليس فقط لكونها فراغات عامة، بل بسبب رمزيتها وموقعها التخطيطي، فجيل هذه الثورات يعرف جيداً أسماء العديد من ساحات العواصم العربية، من دوّار اللؤلؤة في البحرين إلى ساحة التغيير في اليمن، ولنا في ميدان التحرير في القاهرة المثال الأكثر سطوعاً.

في دمشق، كانت دعوات الاعتصام آنذاك تنادي بالتوجه إلى إحدى الساحتين: الأمويين في غرب العاصمة، والعباسيين في شرقها. بدا اختيار ساحة العباسيين أكثر وضوحاً، كونها أقرب إلى بلدات الغوطة الشرقية التي انتفضت ضد النظام. لكن باءت أغلب محاولاتنا للاعتصام بالفشل، بسبب تحصينها الزائد خوفاً من أي مبادرة خاطفة، وأيضاً بسبب معرفة العديد من المتظاهرين مدى عنف أدوات أمن النظام أمام أي حراك جمعي. كم فقدت مدن سوريا شباباً حاولوا الاعتصام في هذه الساحات في عام 2011، من اعتصام دوار الساعة في حمص ومجزرتها التي أطلق فيها الجنود رصاصاً حياً على الخيام، إلى اعتصام ساحة العاصي في حماة، وصولاً إلى مقتلة الجمعة العظيمة، التي حاول فيها شبان من الغوطة الاعتصام في ساحة العباسيين في دمشق، فقابلهم الجنود بالاعتقال والرصاص أيضاً.

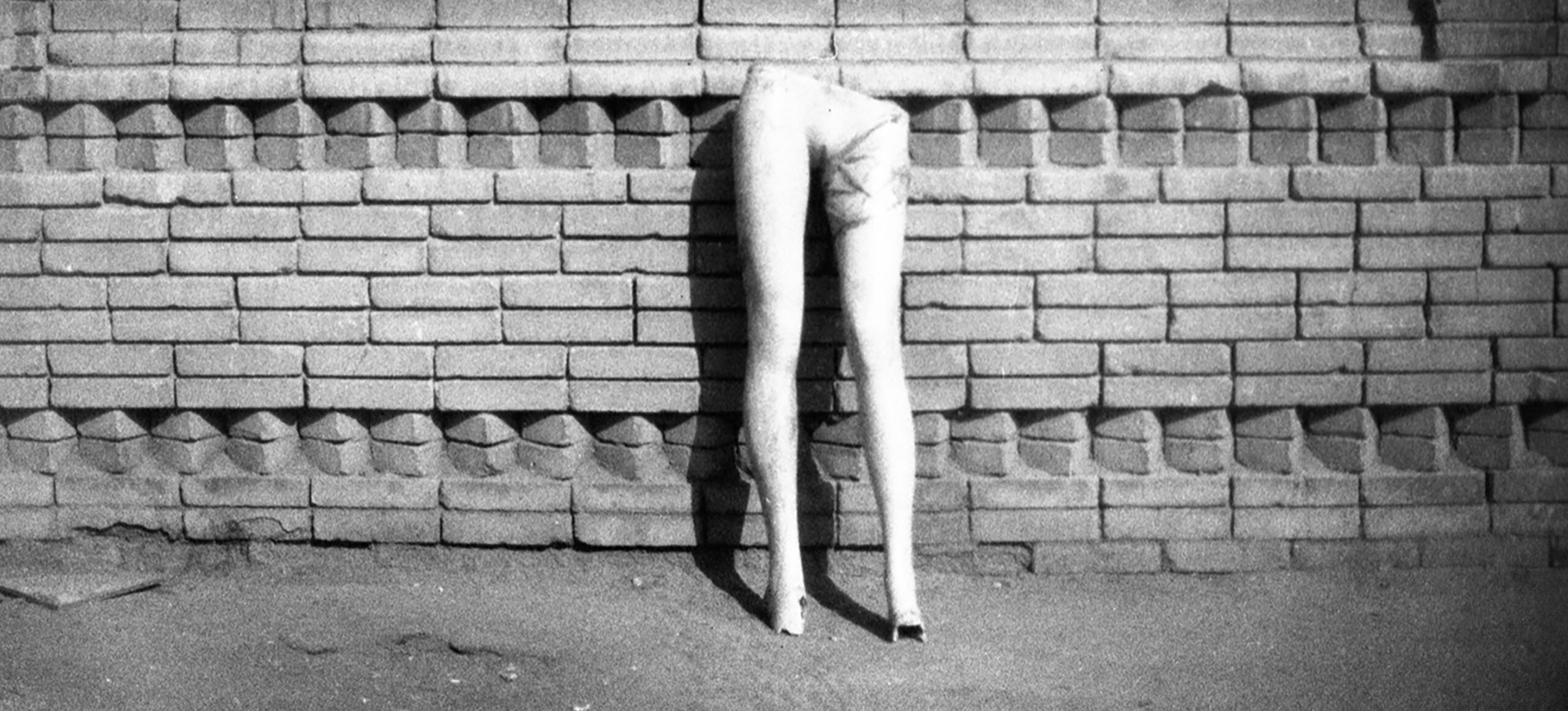

في استجداء هذا الفراغ الحركي رمزية واستمرارية لوجع فقدان حق التجمع في سوريا قبل الثورة. فقد كنا نعلم أن بقاءنا، كشبان، في أي حيز عام لفترة طويلة سيعرضنا للمساءلة وسؤال عناصر الأمن لنا: “الهويات يا شباب“، وكانت الحركة والتمشية في الحدائق أو ساحات المشاة هي أساس أي نقاش سياسي يدور بيننا ..

وكبديل للساحات المرورية العامة، أصبحت الحارة والحي السكني هما الفراغ العام البديل، فنشأت عدد من التجمعات البديلة على الأرض أو على وسائل التواصل الاجتماعي سُميت “التنسيقيات” لتيسير تحركات الثورة ونقل أخبارها على مستوى الحي. كما أصبحت ساحات الحارة وشوارعها العريضة الأماكن المخصصة للمظاهرات الليلية والهتاف، وهو انتقال مثّل تراجعاً وتغييراً في مفهوم الميادين، من الميدان الكبير المتاح للجميع إلى الحارة التي يعرفها أهلها فقط، ومن مراكز المدن إلى الضواحي والأرياف وسكانها.

أما في مراكز المدن نفسها، وأمام الفشل في السيطرة على هذه الميادين، لجأ السوريون إلى الحيز الراكض كبديل عن الحيز العام للتعبير عن رفضهم للاستبداد، فبرز مصطلح “المظاهرات الطيارة”، حيث يقوم عدد من الشبان والشابات برفع اللافتات والهتاف بشكل خاطف، ثم يهربون قبل وصول قوات الأمن لاعتقالهم. كذلك، أصبحت فراغات المساجد فرصة لتجمع سريع بعد خطب الجمعة للهتاف، قبل أن تتحول هذه المظاهرات إلى اعتصامات جزئية قصيرة أو هروب جماعي من بطش العصي والبنادق. وظهرت أيضاً أنشطة حركية مبدعة لانتزاع الحيز العام، مثل الكتابة السريعة على الجدران بعبارات سياسية مقاومة، أو عمليات “سبيكرات الحرية” وهي مكبرات صوت تبث خطابات الأسد، وضعها الثوار التي في حاويات القمامة.

في استجداء هذا الفراغ الحركي رمزية واستمرارية لوجع فقدان حق التجمع في سوريا قبل الثورة. فقد كنا نعلم أن بقاءنا، كشبان، في أي حيز عام لفترة طويلة سيعرضنا للمساءلة وسؤال عناصر الأمن لنا: “الهويات يا شباب“، وكانت الحركة والتمشية في الحدائق أو ساحات المشاة هي أساس أي نقاش سياسي يدور بيننا. وما زلت أذكر أنني مشيت من جوبر إلى دمر عدة مرات في نقاشات سياسية مع صديقين، واسترحنا خلالها في محال الشاورما أو الفطائر التي تفتح أبوابها ليلاً.

خطــ٣٠ // تنشر وفق الحقوق المفتوحة Copyleft

من الانتزاع إلى البناء

اليوم، ومع سقوط النظام، ينتقل المشهد السياسي إلى قضايا وهموم جديدة، وينتقل معه مفهوم ساحاتنا العامة من مرحلة الانتزاع إلى مرحلة البناء. هذا التحول يفتح المجال لخلق مساحات جديدة، وبأشكال إبداعية لا تعد ولا تحصى، تتجاوز تلك الساحات المرورية التي طالما حلمنا بالوقوف والهتاف فيها، فكل مكان سقط فيه أحد تماثيل السلطة أو بوستراتها الطويلة هو مكان عام للنقاش والحوار.

كانت مهمة تماثيل وصور القائد أن تسيطر على راحتنا العمرانية، واليوم بعد اقتلاعها أصبح بامكاننا التفكير في هذه الاماكن من جديد. في دمشق، أفكر في ساحة عرنوس، وفي حلب ساحة سعد الله الجابري، وفي حماة حديقة أم الحسن، وفي اللاذقية ساحة الشيخ ضاهر، وفي حمص تلك المساحة بين الساعتين القديمة والجديدة. تلك ساحاتنا العزيزة التي علينا أن نستردها.

لكن ساحات المدن الكبيرة ليست الحيز العام الوحيد لنا، فاستمرار ساحات أرياف تلك المدن يعني استمرار الثورة. هناك العديد من المساحات المشتركة للعراك والنقاش السياسي، التي لا تتخذ شكلاً عمرانياً واضحاًُ كما تصفه نظريات التخطيط الغربية. وخلال العقد الماضي، أبدع السوريون في إنتاج قوالب جديدة للتجمع والنقاش تعكس ثقافتنا المحلية، مثل مناطق جمع التبرعات، ومداخل الجمعيات الأهلية، ومسارات حملات التنظيف، أو مواقع البناء والترميم.

نحن اليوم أمام ولادة علاقة جديدة مع مدننا، ومن الطبيعي أن يرافق هذه العلاقة شعور متردد تجاه مفهوم الساحة. هناك من ينادي اليوم بترك الميادين والتفرغ للعمل، لكن الميادين هي أيضاً مساحات للعمل، وهي تأخذ أشكالاً متعددة، من ميادين الاعتراض والعصيان إلى ميادين البناء والمثاقفة، ونحن اليوم نحتاج اليوم إلى الاثنين معاً.

لا أدّعي معرفة ما يحمله المستقبل، لكننا أمام طريق طويل نحو تحقيق المواطنة، وتفعيل المساحات العامة يمثل أحد أهم آليات العمل المدني والسياسي، وهو ما نفتقده كثيراً اليوم ..

في هذا التنوع، تبرز فكرة “فضاء الظهور” كما أطّرته حنّة أرندت، باعتباره مكاناً يتيح التفاعل الإنساني الحر، حيث يظهر التميّز الفردي من خلال الكلام والعمل. ويُعد هذا الفضاء شرطاً أساسياً للحرية والتعددية، إذ يتيح للبشر إقامة علاقات متجددة تعكس تفردهم. في الأنظمة التوتاليتارية، يتم القضاء على هذا الفضاء لصالح كيان سياسي موحّد، ما يؤدي إلى العزلة بدلاً من الوحدة. ترى أرندت أن “فضاء الظهور” ليس مجرد مكان مادي، بل ينشأ عندما يجتمع الناس ويتفاعلون. ورغم أن العمارة لا تخلق الظهور بذاتها، إلا أنها يمكن أن تدعم فضاءات تُعزّز اللقاءات والتعددية، بعيدًا عن الصور النمطية التي تحدّ من التنوع.

في هذا الانتقال إلى فضاءات الظهور، نتحرك من إثبات وجود إلى إثبات حقوق، ومن التهميش إلى العصيان، ومن العصيان إلى الاحتفال، ومن الاحتفال إلى الحداد، ومن الحداد إلى الاحتكاك. مساحاتنا العامة اليوم يجب أن تكون خادمة للنقاش (وإن احتدم)، لا أداة لقمعه. ينبغي لها أن تتسع لتناقضاتنا ومخاوفنا، بقدر ما تحتوي أحلامنا وفرحنا.

لا أدّعي معرفة ما يحمله المستقبل، لكننا أمام طريق طويل نحو تحقيق المواطنة، وتفعيل هذه المساحات العامة يمثل أحد أهم آليات العمل المدني والسياسي، وهو ما نفتقده كثيراً اليوم. فإذا كان مشهد السجون المفتوحة دليلاً على نهاية القمع المباشر على البشر، فإن إزالة الأسوار والحواجز والعقبات المحيطة بهذه المساحات هو علامة على إنهاء القمع الذي مورس على مدنهم أيضاً.