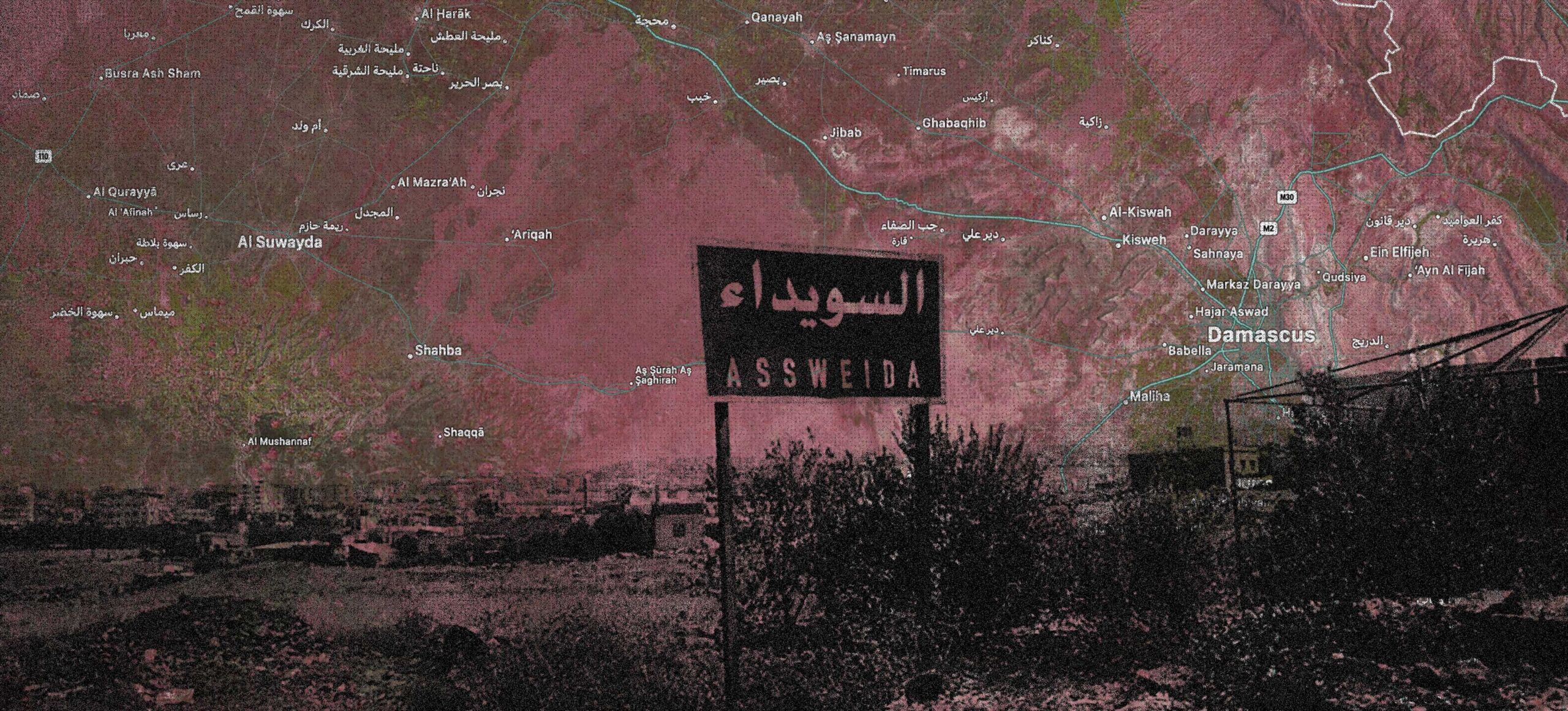

بالتزامن مع المقتلة في الساحل السوري، تصلنا منذ السادس من آذار الحالي موادّ بصرية سواء عبر قنوات إخبارية محلّية وعالمية معتَمَدة أو عبر منصات السوشيال ميديا، عن “علويين”، سوريين، يقتَّلون ويهانون تحت شعارات طائفية شديدة القسوة والظلم تجرّدهم من إنسانيتهم وكرامتهم وسوريّتهم. رغم قسوة ما حصل، أحاط بهذا الحدث ميل إلى تصدير وجه رومانسي لافت للمأساة، اتّسم بخطابات تنميطيّة متطرّفة حول الضحيّة الـ “حقيقيّة” التي تحمل وراءها تبريراً لكل هذا العنف. في الخطاب الشعبي السوري، انقسمت الآراء ما بين تكريم لفعل القتل الجمعي أو تجريم له، حسب منظورنا للضحيّة واستحقاق السوري الذي “لا يشبهنا” للعقاب الذي أخذ شكل المجزرة.

على المستوى المحلّي، قيل إن هذه الجرائم أتت نتيجةً “طبيعية” لعنف موصول مارسته طائفة بعينها ضد الشعب السوري بأكمله؛ الذي أخذ موقعه في السرديّة كضحيّة حتميّة لتلك الطائفة على مرّ عقود العهد الأسدي. بالمقابل، وفي الأوساط الغربية على وجه الخصوص، انتشر خطاب يحمل تمثيلاً رومانسيّاً مختلفاً للمجزرة، اختُزلت فيها الطائفة االعلوية السوريّة إلى “أقلية”؛ ضحيَّة –بدورها– لكامل الشعب السوري من جهة، ومشروع ثورة بطوليّة لـ “مقاومة” هذا المصير من جهة أخرى. في هذا الخطاب، أُسبغ فعل البطولة على المأساة، بتجاهل كامل لأفراد وعائلات سوريّة قُتلوا في بيوتهم بغياب لأدنى تكافؤ في القوى، وقبل أن تدركهم أخبار بطولتهم.

في ضوء الأحداث الأخيرة، وفي مقاربة لمفهوم الرّمنسَة (أعني بها إضفاء طابع رومانسي مفرط على السياق) تُثار اليوم الأسئلة حول التطبيقات السياسيّة للرومانسيّة السياسيّة، التي تشارك في خلق وتشكيل ديناميكيات العنف من خلال تصوّراتنا عن الـ “سوري” اليوم، والـ “آخر” الذي لا يشبهنا؛ الضحيّة أو البطل بـ الـ التعريف.

رَمْنَسَة الهشاشة، وتبييض المأساة

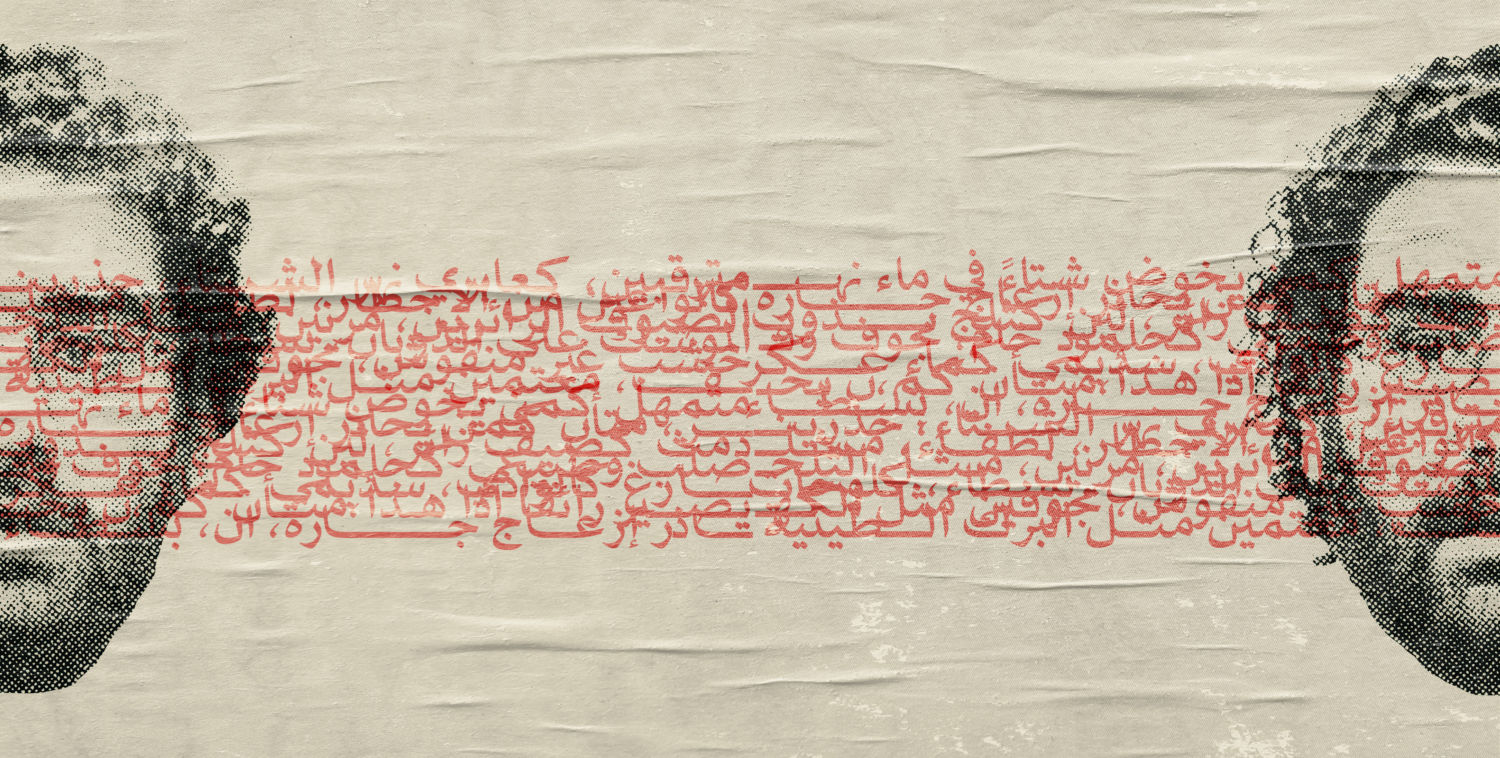

في الصباح الثاني للمجزرة دار حديث مع زميل؛ شاب أوروبي في منتصف الثلاثينيات وموظف في الأمم المتحدة، قضى ثلاث سنوات من عمله في دمشق حتى ليبدو –وبإمعان منه على تصدير هذه الصورة– خبيراً في الشأن السوري. حضرت المأساة السوريّة في الحديث كموضوع رهيب، تكلّم فيه بثقة العارف واصفاً ما يحدث في سوريا منذ أيام بأنه “ثورة شعبية” تحمل سمة “المقاومة”، مستخدماً مصطلح “الانتفاضة” العلوية؛ مستعيراً المجاز من الانتفاضة الفلسطينية (فجميعنا شرق أوسط مثير، لا فروق تستحق الذكر).

استشهد الزميل بالصحفي البريطانيMax Blumenthal، مؤسس جريدة The Grayzone ناصعة البياض، والتي تكاد تكون النموذج المثالي للپروباغندا اليسارية الغربية. بلومنتال، نجم من نجوم صحافة الپروباغندا اليساريّة الغربيّة، يقدّم نفسه كصحفي مناهض للسياسات الرأسمالية الأميركية والأوربية في “الشرق الأوسط” وصوت شعوبه المقهورة، ضمناً سوريا وفلسطين. رغم دعم بلومنتال لنظام المجرم الأسد ضد شعبه والعالم، يستند الزميل على موقفه الداعم للقضية الفلسطينية أمام الاحتلال الإسرائيلي كشهادة حسن سلوك أخلاقية تتّسم بالـ دي كولونيالية المطلوبة والكافية لاستحقاق رأيه السياسي حول ما حدث.

يعجّ هذا المثال بالرَّمنسة المصحوبة عادة بالفانتازيا وبتمثيلات غير واقعيّة لأشياء، وأحداث، وأفراد، ومجتمعات، غالباً ما تكون تجربتها في الحقيقة بعيدة عن المثاليّة والإثارة التي تسوّق لها التصوّرات المتخيَّلة للحدث. تصدَّر حينئذ المأساة بنسخ منفصلة عن الواقع، محمَّلة بدرجة عالية من إسقاطات ذاتيّة من منظور شخصيّ للأشخاص، أو منظور سياسيّ للمؤسسات والجهات التي تمارس فعل الرّمنسة وتعتنق أوهامها عن صورة الـ “حقيقة”. في الأنثروبولوجيا ودراسات ما بعد الاستعمار والدراسات الناقدة للاستشراق، يُستخدم المصطلح كأداة نقديّة يدعو إلى إعادة النظر في السرديّات المبسّطة والسطحيّة حول الجماعات الإنسانيّة في سياقات الاستضعاف والتعنيف والهشاشة، حيث يتم تصدير هذه الحالات الإنسانيّة كحالات مثيرة ذات أبعاد بطوليّة، بإهمال لعلاقات القوى، ودون الإحاطة بالواقع المادّي أو النظر إلى الهيكليّات االسلطوية التي أسست لهذا الحدث “البطولي”، المأساوي في حقيقته.

ليست سوريا استثناءً إذن، ففي وعي الأشخاص الذين يمثّلهم بلومنتال وجمهوره، تغيب تعقيدات المشهد لتحلّ محلّها صورة مسطّحة للثورة السوريّة والنظام وما بينهما من خلال خيالات استشراقية حول نضال شعوب “العالم الثالث”، تبقى فيه تفكيكات ديناميكيات القوّة والعنف والسلطة وتداعياتها في سياقات المكان والزمن، غير مرئية وغير مُدرَكة. يتبنّى هؤلاء رؤى نمطية حول الشعوب “المقهورة”، تنزع عنهم الإنسانيّة في تعامٍ عن رؤيتهم كحالة إنسانية، وتنميطهم بالمقابل كضحايا أو أبطال –لا غير– ضمن سرديات مقاومة مثيرة، دائمة لا تنتهي.

من المفارقة أن تُسوَّق هذه الرؤية الاستشراقيّة على أنّها آراء سياسية “دي كولونيالية”، تدَّعي مناهضة تاريخ الاحتلال الـ “غربي” في المنطقة، إلّا أنها في الواقع لا تفعل سوى إعادة إنتاج المخيال الكولونيالي ذاته عن شعوبها. كيف؟ بترسيخ صور نمطيّة حول مجتمعات لا تكتمل موجوديتها إلا من خلال المقاومة والنضال الأبدي، تدور في حلقة مفرغة من موقعيات المظلوميّة والبطولة في مداولة الاحتلال والديكتاتوريات ومقاومتها. هكذا فقط نصبح مثيرين، من خلال صور شتاتنا، وعويلنا ودمائنا التي لا تجفّ. هكذا إذن نداول أعمارنا على مرّ السنوات: ضحايا، ننتفض، نطلب النجدة، ننتظر الإنقاذ، ونمسي أبطالاً لحكايات جذّابة تستقطب الجماهير. في تلك الأثناء، تنحصر خياراتنا بالموت الرومانسي كضحايا بائسين، أو أبطالاً مقاومين في بطولات رومانسيّة ربّما لم نسعَ إليها. في محاكاة هذه الفانتازيا الاستشراقية لروايات ألف ليلة وليلة، نتّشح شعوباً وأفراداً، فرساناً وضحايا، بكل إكسسوارات البطولة الحالمة التي ترسم أقدار مجتمعاتنا حتى نهاية الزمن.

بينما تفرض المقاومة إيقاعها على الحياة الهادئة للناس، يتحوّل الجميع إلى مقاومين دون أن يكون لديهم –غالباً– خيار في ذلك، لتفقد التجربة اليومية ملامحها الإنسانية وتتضاءل إلى شكل متناسخ من أشكال النضال القسري

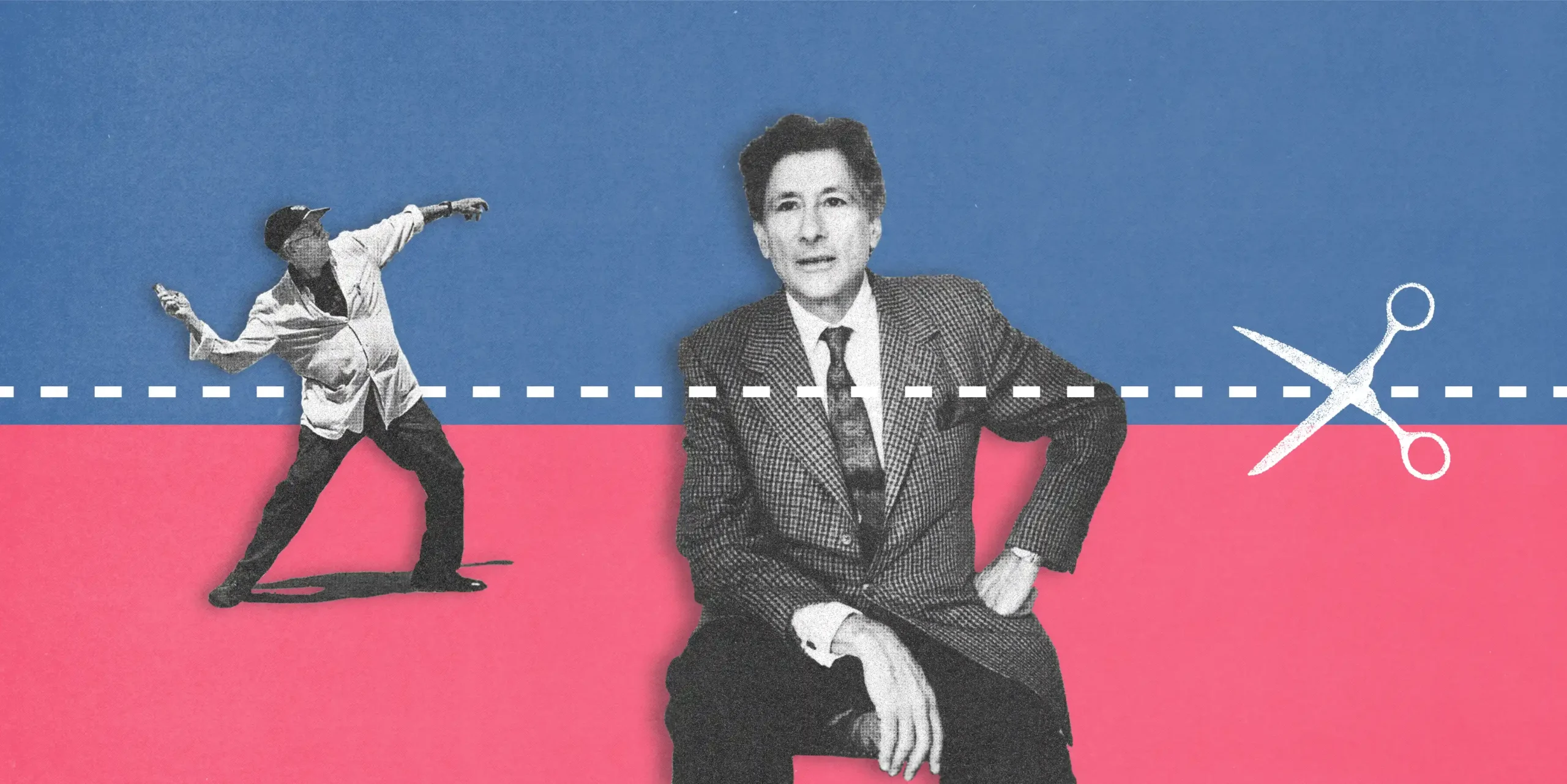

في رؤية نقديّة للمنظور الاستشراقي حول مفهوم الـ “مقاومة”، وفي مقاله “The Unoccupied” (غير المُحتَل)، ضمن كتاب السياسات البديلة: الأنثروبولوجيا النقدية والخيال الراديكالي، يتناول الأنثروبولوجي الأسترالي من أصل لبناني، غسان حاج، التداعيات الأوسع لمفهوم “الاحتلال” من خلال منظور ناقد للاستعمار. لا يقتصر مفهوم “الاحتلال”، وفق حاج، على السيطرة على الفضاءات المادية أو الغزو العسكري والتاريخي للأرض، بل يمتد إلى كونه مجازاً نفسياً واجتماعياً مسيطراً من قبل أيديولوجيات، وأنظمة هيمنة، وهياكل سلطوية غير مدرَكة. في هذا الإطار، ساهمت مسيرة حاج الشخصية والمعرفية في تشكيل رؤية نقدية لمفهوم “المقاومة” المتّصل بوهم ثنائيات المظلوميّة والبطولة في سياقات الاحتلال. في حين، أتاح اشتباك تجربته الشخصية في الحرب الأهلية اللبنانية بتجربة المنفى منظوراً مغايراً لمفهوم المقاومة —بالغ التسييس والمصحوب عادةً بخيالات الرَّمْنَسَة.

يتناول المقال فكرة المقاومة من زاوية مختلفة، مقترحاً أنها، رغم طابعها “البطولي” الحالم، تحمل بُعداً إنسانياً مأساوياً يكمن في التطبيع مع العنف وتقليص هامش الإنسانية. يستخدم حاج المفردة “Occupation” لاستعارة مجاز الاحتلال، لكنها في الحقيقة كلمة تحتمل في الإنجليزية معنيين: “الاحتلال” و”الانشغال.” في الأربعة عشر عاماً الماضية، احتلّت ديناميكيات ثنائية العنف ومقاومته حياة السوريين، ليحرّض العنف فكرة المقاومة التي ستشغل كافّة تفاصيل حياة السوريين من موالاة ومعارضة وما بينهما، دون أن تقتصر فحسب على الثوار التقليديين. سيتحوّل العيش إلى شكل من أشكال المقاومة المستمرة. يصير عبئاً ثقيلاً وتتلاشى تحت وطأته الحدود بين الحياة اليومية “الطبيعية” من جهة، و”الكفاح” من جهة أخرى، لتصبح الأيام جميعها “حالة طبيعية من البطولة”. بمرور الوقت، ستغدو المقاومة اليومية في سبيل تأمين أكثر حاجاتنا أساسيّةً وتفاهة، ضرورة لا مفرّ منها، لنعتاد –بمرور الزمن– “النضال” في سبيل الحصول عليها. بينما تفرض المقاومة إيقاعها على الحياة الهادئة للناس، يتحوّل الجميع إلى مقاومين دون أن يكون لديهم –غالباً– خيار في ذلك، لتفقد التجربة اليومية ملامحها الإنسانية وتتضاءل إلى شكل متناسخ من أشكال النضال القسري.

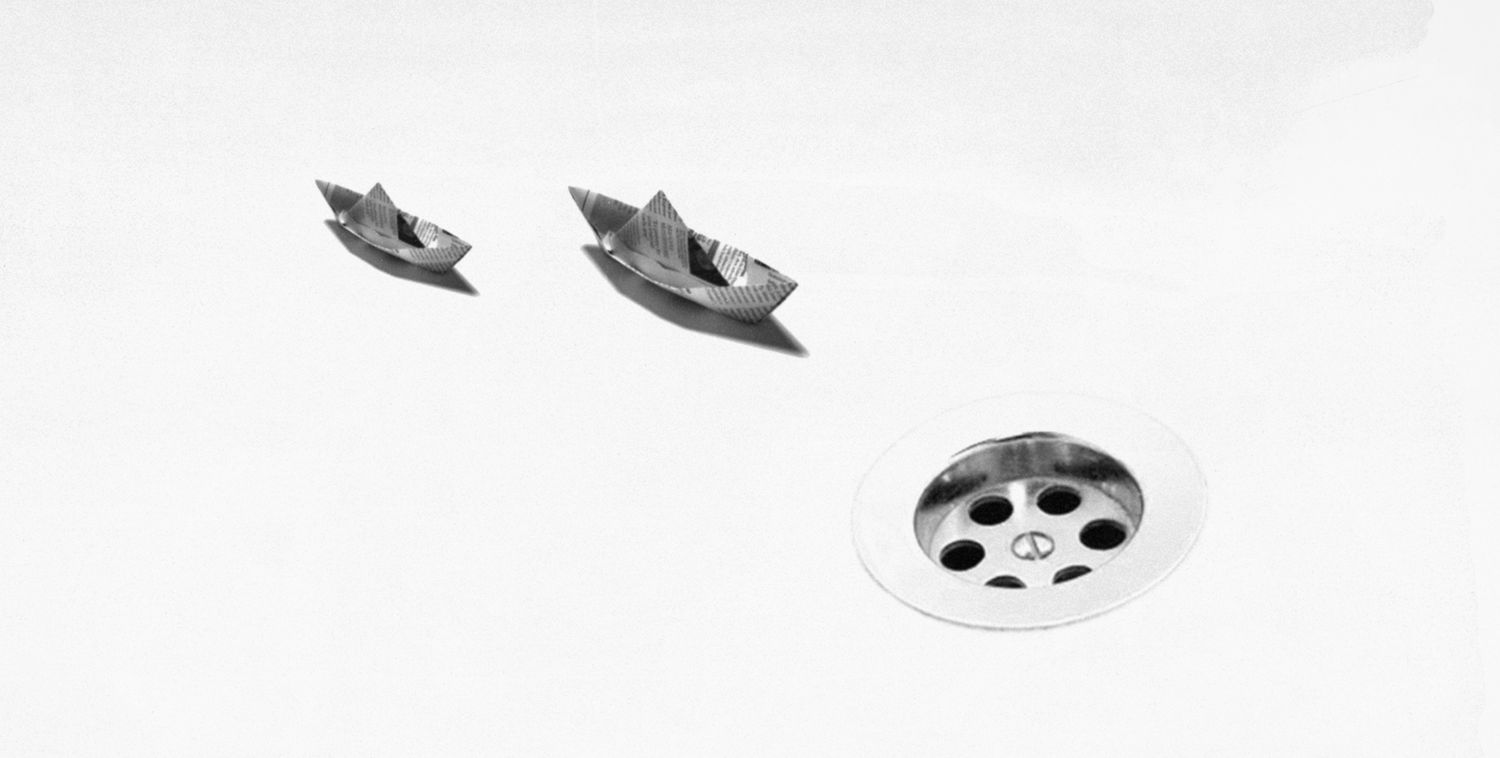

في الداخل السوري، أخذ عبء المقاومة اليومية شكل الاشتباك مع الحياة، حيث لا شيء يأتي بسهولة، بل تنتَزع أبسط الأشياء انتزاعاً.. في اقتناص الشعور بالأمان من قلب الخوف، في مطاردة لحظة الكهرباء، الماء، والإنترنت، في التحايل على مستلزمات البيت والمدرسة والجامعة، في الركض خلف المواصلات العامة المهترئة، وفي الوصول إلى المعرفة في ظلّ التضييق السافر عليها

مع تحوّلنا إلى هذا الشكل من المقاومين غير التقليديّين، يُختزل اليوميّ إلى ساحة حرب، لتتحوّل المقاومة من حالة طارئة إلى وضع معياري ممتد يشكّل إيقاع الحياة بذاته ويطبّعه مع العنف المنوط به. بمعنى أخر: تُنزَع الإنسانيّة عن الشعب الذي ارتبط قدره بـ “المقاومة” الحتمية –الشعب الفلسطيني مثالاً– لتتحولّ إلى المدلول الأول، ورّبما الوحيد، لذي سيعطي وجوده وحياته القيمة بمنظور الجميع، سواه. بهذا، يتحوّل التطبيع الرومانسي مع المقاومة إلى منظومة بديلة تهيمن على حياة أولئك الذين فُرض عليهم النضال كقيمة عليا ولعنة، معاً. بفعل الزمن ومنهجيّة التطبيع، تتحوّل المقاومة إلى نظام سياسي بديل، فتكتسب سمة الهيمنة وتعيد إنتاج دوائر القهر الذي لا يختلف في آثاره التي سيتركها على نفوس وكرامات الشعوب، عن الأنظمة التي خُلقت المقاومة –بدايةً– لمواجهتها.

بالفعل، خلال وقت قصير من بداية الثورة أصبحت مقاومة الوجود الأسديّ وتبعاته الاجتماعية والسياسية والاقتصاديّة والثقافية والأخلاقيّة أشبه بنظام هيمنة بديل أرخى بظلاله ليس فقط على كافّة مناحي الحياة اليوميّة للسوريّ، بل على وجوده بذاته. “شَغَلَ” العنف ومقاومته السوريين، وأتى على أية فرصة لاحتمالية وجود المُعاش خارج هذا الانشغال. هكذا، أصبح كلّ منا يقاوم احتلالاً معنوياً غير مرئي وغير مدرَك، مصحوب بديناميكيات تطبيعيّة، أعاد رسم موقعياتنا كضحايا ثمّ كأبطال مقاومين تضاءلت أمامها حقيقة إنسانيتنا، و”شَغَل” حيّز وجودنا برغبة مجازيّة مستمرّة في النجاة من فخ حياة يومية أعاد العنف ومقاومته –معاً– تشكيلَها.

في سياق التطبيع مع حياة لا يجوز لها أن تخلو من النضال —لأنها بذلك ستفقد إثارتها في عين العالم، فرض المشهد على السوريين تطوير أدواتٍ بهدف التعايش مع الوضع الجديد الذي شكّلته الحاجة إلى المقاومة والرغبة في النجاة. بكلمات أخرى، فرض العنف اليومي الخبيء مقاومةً خبيئةً للعنف اليومي. في الداخل السوري، أخذ عبء المقاومة اليومية شكل الاشتباك مع الحياة، حيث لا شيء يأتي بسهولة، بل تنتَزع أبسط الأشياء انتزاعاً كما تُنتزع الحياة من قبضة الموت في ساحة المعركة. يحدث ذلك بشكل “طبيعي”، في اقتناص الشعور بالأمان من قلب الخوف، في مطاردة لحظة الكهرباء، الماء، والإنترنت، في التحايل على مستلزمات البيت والمدرسة والجامعة، في الركض خلف المواصلات العامة المهترئة، وفي الوصول إلى المعرفة في ظلّ التضييق السافر عليها. يتجلّى أيضاً في المناورة حول قيمة الكرامة، تجنّب الإهانة، قبول الإهانة، ملاحقة الأحلام ثم استمراء انتهاكها، لينضج مع الوقت ذاك الاستسلام لحياة إنسانية “مشغولة” بالسعي للنجاة، مستباحة التفاصيل البسيطة، لا متّسع فيها لأية قيمة أخرى تحت غطاء مقاومة غير مدرَكة لكل هذا الظلم.

على مدار الأربعة عشر عاماً الأخيرة من حياة السوريين، تحوّلت فكرة المقاومة من حالة يوفوريّة مؤقتة، إلى نظام هيمنة ممتدّ ووضعٍ منهِك للوجود. مع مرور الوقت، خلق الأمل بزوال الاحتلال الأسدي وفقدانه، محرّكاً للتعايش مع هذا الواقع “المقاوم”؛ لينخرط السوريون في حالة إنكار متواصلة لحقيقة احتلال المقاومة بذاتها وجودَنا وتفاصيل حياتنا اليومية، وتحوّلها إلى نظام هيمنة بديل مسيطر على هذا الوجود.

ليست المقاومة غايةً بذاتها، وليس عليها أن تتحوّل إلى أسلوب حياة أو هويّة، لأن ذلك يُفرغها من معناها. ليس قدر المقاومة أن تعيش إلى الأبد، ولا ينبغي أن يكون هذا قدرنا بعد اختبارنا لكلّ تلك الآباد

اليوم، وبعد سقوط النظام، تعود إلينا فرصة امتلاكنا الحقّ في استعادة حياة يومية بسيطة لا يجب أن تتحوّل فيها المقاومة إلى نظام تتضاءل إلى جانبه الحياة بذاتها. حقّ بحياة بسيطة، لا تحتلّها حسرة المظلوميّات الجديدة، ولا تشغلها مقاومة سياقاتها وأوهام بطولة الانتصار عليها. حياة، تتاح لنا فيها المساحة للتفكير حول إمكانية انتهاء الاحتلال المجازي للعنف ومقاومته لدواخلنا ومساحاتنا، فنفرغ لحزننا، وفقدنا، وعزاءاتنا المتًّصلة دون الحاجة إلى مقاومةِ كلّ ما يمنعنا عن ذلك. دون الحاجة أيضاً إلى مقاومة كل ما يحول بيننا وبين حقّ في حياة نستعيد فيها فضاء الوجود والتغيير بامتلاكنا المساحة، والوقت، والفراغ، والطاقة، والشغف، والقدرة على الحلم والتفكير خارج حدود هذا الإرهاق الطويل، وضرورة تخيُّل طرق بديلة للوجود.

كيف سيكون شكل الحياة حرّةً من عبء المظلومية ووهم البطولة؟ ماذا لو كانت المقاومة الحقيقية تكمن في امتلاك السوريين اليوم حياة ينطلق فيها الوجود حراً، متحرراً من أنظمة الهيمنة ومقاومتها في آن معاً؟ ليس في هذه السطور ملامة لـ “المقاومة” أو شيطنتها، بل هي دعوة، برسم المجزرة، إلى وضع هذه القيمة في مكانها المناسب، ومراجعة مواقعنا ومسافاتنا جميعًا من حقيقة رَمْنَسَة هشاشتنا حيث تضاءل الإنسان فينا أمام أوهام مظلوميّاته وبطولاته الممتدّة. هي دعوة لإعادة التفكير في المسلّمات التي شكّلت رؤيتنا للحياة، تلك التي ارتبطت قيمتها بحجم المعاناة والنضال، حتى تحوّلت فيها التضحية إلى شرطٍ لاستحقاق الوطن. ليست المقاومة غايةً بذاتها، وليس عليها أن تتحوّل إلى أسلوب حياة أو هويّة، لأن ذلك يُفرغها من معناها. ليس قدر المقاومة أن تعيش إلى الأبد، ولا ينبغي أن يكون هذا قدرنا بعد اختبارنا لكلّ تلك الآباد. علّنا بهذا نستعيد حقّنا في الأنسنة، ونتذكّر أن الوطن، ببساطة، هو “ألّا يحدث هذا كلّه”.

أزمة الضحيّة والبطل: السوري الذي لا يشبهنا

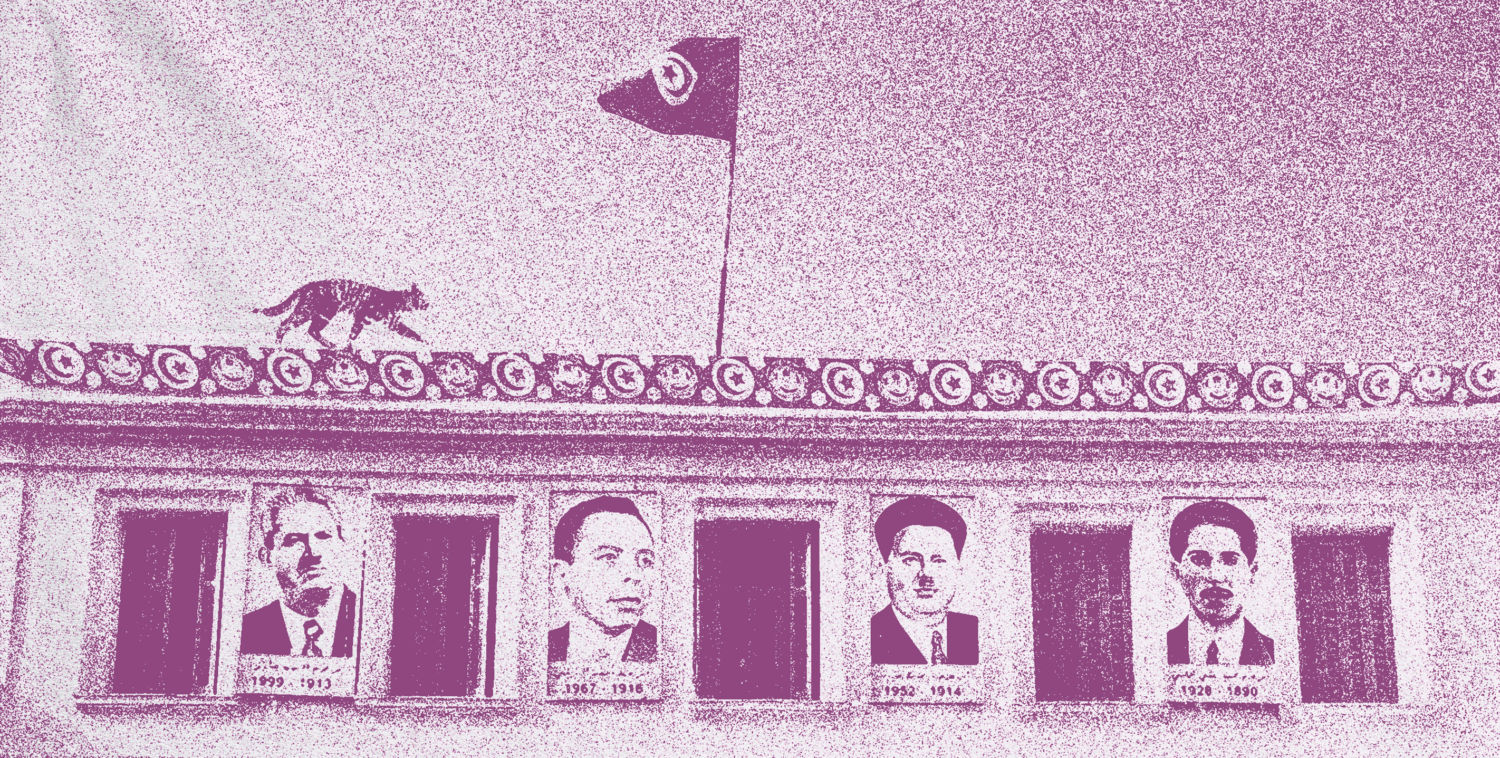

منذ سقوط النظام، بات يتردد في الخطاب السوريّ السائد حديث عن سوريين “يشبهوننا”، نرحّب بوجودهم في سوريا ما بعد السقوط ونشعر بوحدة حال معهم، وآخرين “لا يشبهوننا”، ما زلنا ندور في مدارات اكتشافهم محمّلين بعبء عقود خمسة من التجهيل الممنهج نحو بعضنا البعض في ظلّ تركة العهد البعثي–الأسدي، وبطبقات عديدة من الرومانسيّة السياسيّة المفرطة حول صورتنا عن أنفسنا والآخرين، ومفارقات هذا الشبه

بعيد المقتلة، عاد هذا التقسيم الرومانسي للظهور بكثافة ليس فقط بما يتناسب مع تعقيدات المشهد، إنّما أيضاً من المسافة التي يأخذها السوري –أو لا يأخذها– قولاً أو فعلاً من موقعيته كضحيّة مطلقة (السنّي المتجسّد لطائفة لطالما كانت مظلومة –بأكملها– حتى وإن لم يكن قد تعرّض هو نفسه لفجيعة على المستوى الشخصي)، أو كبطل مطلَق (القادم من خيالات الانتقامية والإفناء، المخلِّص لطائفته وللسوريين من الظلم الأسدي المختزَل بالعلويين؛ كلّ العلويين). في كلتا الحالين، هناك انسجام بين موقعيّتي الضحية والبطل، حيث ترفد كلُّ منهما الأخرى بنسب متباينة من الوهم الرومانسي عن أنفسنا والـ “آخر”؛ السوري غير المستحقّ لسوريّته، الذي لا يقاربنا في المظلومية في عهد الأسد من جهة، ولا ينال مجدنا في البطولة في عهد الثورة من جهة أخرى. أجل؛ ليست الرومانسية ورديّة دائماً وقد تحمل الكثير من العنف.

شكّلت مجزرة الساحل مثالًا فاقعاً على تبادل سوريي الفئات الثلاث –وما بينها– الآراء والاتهامات، التي تجاوزت في كثير من الأحيان مسألة الهوية الوطنية، وصولًا إلى التساؤل عمّا إذا كان “الآخر” إنسانًا أصلًا، غير شائه الإنسانية، وجديراً بالحياة

في الدوائر السورية القريبة والبعيدة، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، تتباين الآراء والتعليقات التي تعكس أوهامنا تجاه أنفسنا كَسوريين من جهة، و”الآخر”، منقوص الإنسانيّة والسّوريّة من جهة أخرى. يمكن تلخيص ذلك في ثلاث فئات عريضة تشترك بسمات واضحة، وإن كانت غير حادّة الحواف.

تتردّد الفئة الأولى بإطلاق الأحكام الحتميّة حول ما تشاهد وتختبر، ممثّلة الأقلّية السورية الحقيقية اليوم على اختلاف طوائفها، وخلفياتها الأيديولوجية. يتشارك أفرادها فضاءات المنفى مكاناً ومعنىً سواءٌ في داخل البلاد، على حدودها، أو في الشتات. يميل خطابهم إلى الدعوة إلى المحاسبة، العدالة، السلم، ضبط النفس ورفض التحريض على الفتنة، والاتّكاء على مبادى الثورة الأولى ضد الظلم؛ كلِّ الظلم. يشوب هذا الخطاب الكثير الكثير من الحزن والحسرة، والتوق إلى ذكريات الثورة الأولى المثقلة بالأمل وخيبته، والتي لا تخلو أيضاً من رَمْنَسَة. رغم اختبار الكثير من سوريّي هذه الفئة لتداعيات الثورة القاسية على مرّ الأربعة عشر عاماً الماضية، على المستوى الشخصي والعام، يتنازعهم السعي لأخذ مسافة مما حدث وما زال يحدث —من مخاوف الأمس، وخيبات اليوم، وآمال الغد في ظلّ المآسي الموصولة.

بالمقابل، يتبادل سوريّو الفئتين الثانية والثالثة رَمنسة موقعيتي الضحية المطلقة و/أو البطولة المطلقة في سياق الواقع السوري اليوم، والدفاع عنهما في تجسيد لتراكمات العنف والإقصاء التي خلّفها الماضي الأسدي الممتد نحو تشكيل مستقبل البلاد إلى ما بعد السقوط. يتّسم خطابهما بلغة شعبوية مشبعة بمشاعر المظلومية، التي تشكّل جوهر الخطاب المرتكز على فكرة الـ “آخر”—ذاك الذي لم يعانِ ما عانينا، ولم يدفع الأثمان التي دفعناها “نحن”.

تنبثق المظلومية من إحساس دائم بالتفوّق الواهم على كل ظلم ما عداها؛ تفوٍّق بالمعاناة والألم والتضحية يجعلها أسيرة ذاتيّتها. بكلمات أخرى، تُخلق المظلومية من رَمْنَسَة الظلم، وتتقمّصه كحقيقة مطلقة تُحقَّر أمامها كل حقيقةٍ لمظالم يغصّ بها العالم

شكّلت مجزرة الساحل مثالًا فاقعاً على تبادل سوريي الفئات الثلاث –وما بينها– الآراء والاتهامات، التي تجاوزت في كثير من الأحيان مسألة الهوية الوطنية، وصولًا إلى التساؤل عمّا إذا كان “الآخر” إنسانًا أصلًا، غير شائه الإنسانية، وجديراً بالحياة. ضاع الخيط الرفيع بين الإنسانية (شعورًا) والسوريّة (انتماءً) لتستهدف التهم السوريَّ الآخر في سوريتِه، أو في إنسانيته، أو في الاثنين معًا. أصبح لمفردتي “الإنسانيّة” و”السورية” معنىً منحوتاً واحداً؛ “الإنسان السوري”، ذاك الذي يستحقّ وحده الحياة، والتعاطف، والعدالة. حقّ مفعم بالخيالات الرومانسيّة، سننزعه لاحقاِ عن السوري الذي لا يشبهنا.

تجبرنا اللحظة العنيفة لمجزرة الساحل على إعادة التفكير في هذا الميل إلى الرّمنسة، وبالمفاهيم الملتبسة التي تعيد رسم واقعنا اليوم، مفهومي الظلم والمظلومية؛ ضمناً. أحاول وضع ذلك في إطار مفاهيمي، فأرى الإحساس بالظلم مرتبطاً بقدرة الإنسان على إدراك حدود إنسانيته وهشاشته، وملامسة المظالم التي تنتهك هذه الحدود والتعامل معها استناداً إلى وعيه بذاته ومعرفته بظرفه وأدواته. كذلك، يتشارك المظلومون شعوراً إنسانياً جامعاً يربطهم بالعالم الإنسانيّ الأوسع، يستشعرون ألمهم عميقاً، فيتعاطفون مع غيرهم ممن يواجهون احتمالية الظلم ويرفضون تكرار هذه المرارة في حياة إنسان آخر، كما لو أنهم هم الضحايا أنفسهم.

في المقابل، تسجن لعنة المظلوميّة أصحابَها داخل مراراتهم، وتحجب عنهم العالم الإنسانيّ الفسيح الذي يمثّل في الحقيقة امتداداً لمظلوميتهم، ويشبههم أكثر ممّا يشعرون. تنبثق المظلومية من إحساس دائم بالتفوّق الواهم على كل ظلم ما عداها؛ تفوٍّق بالمعاناة والألم والتضحية يجعلها أسيرة ذاتيّتها. بكلمات أخرى، تُخلق المظلومية من رَمْنَسَة الظلم، وتتقمّصه كحقيقة مطلقة تُحقَّر أمامها كل حقيقة لمظالم يغصّ بها العالم. خطابها السائد يتّسم بالشعبوية، وينطوي على الكثير من العنف المعنوي والتهميش لِسواها من المظالم، لتبقى مسألة “آخريّة” الآخر رهناً لمدى انصياعه لخطاب المظلوميّة، لا لحقيقة موقفه الإنساني من الظلم.

يحجب احتكار المظلومية اليوم فرصتنا في استعادة حقّنا في الأَنْسَنَة، ويدفع باتجاه إعادة إنتاج أخلاقيات وتنميطات المنظومة الأسدية التي جرّدت السوريين من إنسانيتهم، أفرادًا وجماعات، عبر عملية سياسية ممنهجة امتدّت خلال عقود العهد الأسدي. عقودٍ من تجهيل طالنا جميعًا، وأسهم في ترسيخ صور نمطية عن السوري الذي لا يشبهنا، ذاك الذي اقترن جهلنا الممنهج به بتوجّس منه على كافّة المستويات الأخلاقية، والسياسية، والاجتماعية، والثقافية. امتدّ هذا التخويف الممنهج من السوري “الآخر” على مدى العقود الماضية ليكون بيئة خصبة لتبادل الاتهامات التي نشهدها اليوم، في تحييد غير منصف لتاريخ كثيف من العنف الذي أعاد تشكيل المجتمعات السورية خلال الأعوام الأربعة عشر الأخيرة، وخلق أنماط مختلفة لـ “آخرين” جدد تقتضيهم المرحلة.

انتشرت ألقاب مذعورة من قبيل “داعشي” و”سوركي” (سوري تركي) لوضع سوريّةِ هؤلاء موضع الشكّ، وتوصيفات ساخرة أخرى كان أبرزها “أوريو” و”باونتي” وهما علامتين تجاريتين، لمنتجيهما الغذائيين هيكل بلون بنّي من الخارج، ومضمون أبيض من الداخل

يأتي السؤال الذي ينبغي أن نطرحه جميعًا اليوم: من هم أولئك “الآخرون”؟ كيف نصفهم؟ كيف نصنّفهم؟ علامَ نلومهم، ووفقاً لأيّة معايير؟ من هم هؤلاء الـ “نحن”؟ ما هو الموقع الذي يتيح لنا توجيه اللوم والإدانة، ويخوّلنا أن نحاكم الآخرين في سوريتهم وإنسانيتهم؟ ألم نختبر جميعًا، خلال الأعوام الأربعة عشر الماضية، تجارب وضعت إنسانيتنا وسوريّتنا معاً على المحكّ؟ ألم تكن هذا التقسيمات الممنهجة، التي غذّى النظام خيالاتها وأوهامها، أحد أعمق أزماتنا السياسية والأخلاقية في سعينا لبناء وطن ننتمي إليه؟

ينطلق الخطاب الذي يتجاهل هذه التساؤلات من منطلق شديد الذاتية، من فكرتنا، ووهمنا، وخيالاتنا التي ننسجها حول “الآخر” لا على ما هو عليه في الحقيقة. من خلف أسوار مظلومياتنا العالية، نتمسّك بتصوراتنا عنه كحقيقة مطلقة، لا كصورتنا الذاتية عن هذه الـ “حقيقة”. يغيب عنّا أن الحقيقة المطلقة تؤسسها حقائق جزئيّة متراكمة، وأنّ تعذّر رؤية شيء ما لا يعني بالضرورة عدم وجوده؛ فالمسألة تتعلّق بالمنظور، والعدسة، والتجربة، والوعي الذي تعطّل وانكمش أمام غضبنا وحزننا وألمنا الموصول، ذاك الذي لم نحصل بعد على فرصة لعيشه، اختباره، ثم تسريحه بإحسان.

بالمقابل، نواجه اليوم أسئلة على شكل اتهامات لا تهدف بالضرورة إلى الحصول على إجابات، بل إلى تمييع اللحظة وإسكات الآخر الذي يوضع موضع الاتهام منذ البداية، حتى يثبت العكس. في هذا السياق، ربما كانت همروجة “وين كنت لما…؟” هي الأشهر اليوم، لتستخدم مؤخراً في إقصاء كل من لا ينسجم خطابه مع خطاب المظلوميّة أحاديّ الجانب. لم يُستثنَ من هذا الاتهام المعمَّم حتى أكثر الناس إخلاصاً للنضال ضدّ الأسدي؛ رغيد الططري مثالاً.

إلى جانب ذلك، أفرزت العبقرية المرحليّة السورية تصنيفات هوياتية جديدة لـ “الآخر”، المتّهم بعدم إدراك أحقية السوريين في الانتقام/ العدالة؛ مفهومان ملتبسان أيضاً تقتضيهما المرحلة. شخصياً، صادفتني تعابير تنميطية نال أكثرها من مفهوم الانتماء والوطنيّة، مهاجمةً الآخر في عمق سوريته. انتشرت ألقاب مذعورة من قبيل “داعشي” و”سوركي” (سوري تركي) لوضع سوريّة هؤلاء موضع الشكّ؛ السوريين الذين يبررون قتل المدنيين فضلاً عن أولئك الذين لا يدينونه بوضوح. سُلّط الضوء على دوافع المظلوميّة الضيّقة لهؤلاء، باعتبارهم معتنقي أوهام مجد مجزرة تختزل النصر الذي لطالما انتظرته المظلومية.

في المقابل، ظهرت توصيفات ساخرة –لا تقلّ عنفاً في الحقيقة– كان أبرزها مفردتا “أوريو” و”باونتي”, في استعارة المجاز البصري لعلامتين تجاريتين، لمنتجيهما الغذائيين هيكل بلون بنّي من الخارج، ومضمون أبيض من الداخل. أُطلق هذان اللقبان على أولئك الذين يُنظر إليهم كحاملين “لـ أمپلاج” سوري من الخارج، لكنهم متّهمون بشخصيّات “بيض”، منفصلة عن مأساة السوريين الممتدة على مدى الأربعة عشر عاماً، وقبلها وبعدها. يُنظر إليهم على أنهم متعالون على الوجع الأصيل، متثاقفون، تنظيريون، طوباويون، أوڤر-إنسانيون، لا يشبهون السوريين الـ “حقيقيين”.

يُتهم هؤلاء باستعارة قيم إنسانيتهم من “الغرب”، ذلك المفهوم الذي يحتاج إلى مراجعة نقدية جديّة والكثير من إعادة النظر بعيداً عن الاستسهال والرّمنسة بدوره. “إنسانية غربية”–أياً كان معنى ذلك– قد تكون مناسبة في زمن “ما” لمأساة “ما”، لكن ليس هذه، ليس الآن. هكذا، يتحدث كل طرف عن مأساة لا يفهمها الآخر، وربما لا يبذل جهداً لفهمها. لا أحد ينكر المأساة إذن، لكن كلٌّ ينسبها إليه ويراها من خلال منظوره المتجذّر في تجربته الذاتية وصورته الرومانسيّة عن مظلوميّته، ويدافع عن حقه وحده في تجسّدها وامتلاك حقيقتها.

تصادر تنميطاتٌ مشابهة اليوم صوت السوري وتجربته، وكأن لا حقّ له في الوجود أمام مظلوميّة “الضحية المطلقة”، تلك التي تقف بتمام سوريّتها وإنسانيتها ورومنسيّتها على الطرف الآخر من هذا السجال. تضعنا هذه الديناميكيات العنيفة أمام تساؤلات جوهريّة حول تصوّراتنا الواهمة عن أنفسنا كأفراد، وإثنيات، وطوائف، تفرّقهم سوريتهم بقدر ما تجمعهم. كما تطرح أسئلة حول التقسيم الهوياتي الحتميّ بين ما يُعتبر سورياً أصيلاً “يشبه السوريين”، وبين كلّ ما عداه —ذاك الذي يُصوَّر في المخيال المظلوميّ ككتلة مصمتة دون محاولة لتفكيك التنميطات المحيطة به ومساءلتها، لننزلق مجدداً إلى فخّ رمنسة المظلوميّة ونعيد إنتاج أوهامنا عن الضحية والبطل.

أمام مجزرة الساحل يعيد السوريون ومن يعتقدون أنهم لا يشبهونهم، التراشق بخيالات الرومانسيّة العنيفة وبأدوار المظلومية والبطولة. يؤسّس هذا المنطق —القائم على تقديس المعاناة والتسابق على المظلومية، قاعدة لتمجيد البطولة وربطها بالتضحية حتى ليصبح الحقّ الثوري –المعادل لامتلاك صوتٍ ذي قيمة– مشروطًا بمدى الألم الذي تكبّدناه و”التضحية” التي قدّمناها. في ظل هذه التعميمات، لا بدّ لنا من إعادة النظر في كل المفاهيم؛ في الهوية، والثورة، والثقافة، والسوريّة والإنسانيّة –بكل ما تحمله هذه التعريفات من إطلاق– وأوهامنا عن كلّ ذلك، علّنا ندرك أننا جميعاً، بشكل ما، لسنا اليوم سوى “آخر”.