في الفيلم الوثائقي Les Échappées (الهروب – 2022)، تصوّر المخرجة اللبنانية الكندية كاتيا جرجورة واقع فنانات سوريات هاجرن إبّان الحرب السورية إلى بلدان متفرقة، مضيئةً على المسار الذاتي الذي تختبره كل واحدة منهنّ، وكيفية عيشهنّ لغربتهنّ، وطرق تفاعلهنّ مع أحداث بلدهنّ. تحت أصوات القذائف المنهمرة على سوريا، ترقص إحدى بطلات الفيلم على سطح مبنى باريسيّ حيث تمتزج قذائف الحرب بسماء العاصمة الفرنسية. هكذا يتحوّل المنفى إلى فضاءٍ تتشابك فيه الأمكنة والأزمنة، فضاء يفقد ملامحه الخاصّة أمام الأحداث الآتية من البلد الأمّ.

هذه حال اللبنانيين اليوم في غربتهم التي استحالت فيها البقعتان الجغرافيتان بقعةً واحدة. تسقُط فكرة الحدود لدى المهاجر اللبناني الذي يعبر الحدود مرة واثنتين وثلاث وهو مسمّرٌ على كنبته أمام الشاشة. هكذا يُعاش واقع الحرب الإسرائيليّة على لبنان، المهاجر ليس هنا ولا هناك، إنما حيث يتلاقى المكانان «في المنتصف». وهذا المنتصف يبدو كمكانٍ لا بدّ لكلّ مهاجر المرور فيه، أو المكوث فيه طوال سنوات غربته حين يتحوّل المهجر إلى وطنٍ موازٍ، خصوصاً في السنوات الأخيرة التي شهدت ازدياداً لافتاً في حالات هجرة للمواطنين اللبنانيين الذين ارتفع عددهم إلى 180 ألف سنة 2023، بعدما بلغ 59 ألفاً عام 2022، وفق إحصائيّة أجرتها «الدوليّة للمعلومات». ورغم أنّ هذه الإحصاءات هي الأقرب إلى الرقم الحقيقي للمهاجرين، إلا أنّها ليست دقيقة، إذ أنّها تعتمد على عدد الطائرات التي أقلعت من لبنان، والتي قد يكون بينها مسافرين غادروا لفترةٍ مؤقّتة ثمّ عادوا.

حدود استفاقت مجدّداً

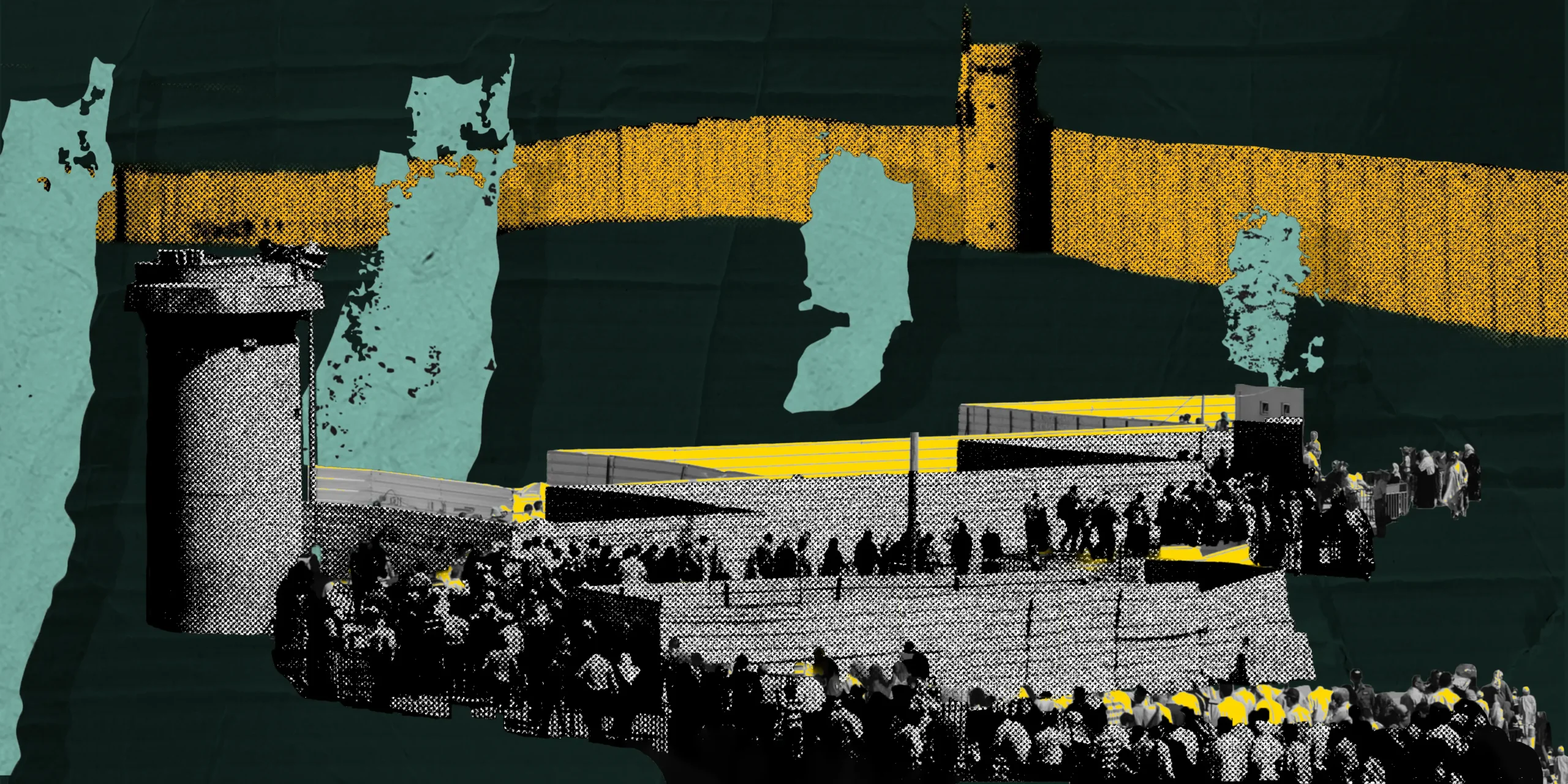

يُفسّر السيميائي الروسي يوري لوتمان الحدود انطلاقاً من أبعادها التي تتخطّى الأسطر والخطوط المادية. يعرّفها على أنّها تركيبة ذهنية رمزية ترتبط بالهوية الثقافية، ومن خلالها نتمكّن من فهم أنفسنا والآخرين. إنّها الحدّ الفاصل بين الداخل والخارج، بين ما يحدّد الـ «نحن» والـ «هم». هكذا يحصل امتزاج الثقافات وتطوّرها، بالتبادل والتوتّر على الحدود التي تلتقي فيها ثقافتان، فتنتهي الواحدة منهما باستيعاب سمات من الأخرى بعد فكّ رموزها وترجمتها إلى لغتها الداخلية. وهنا تكمن وظيفة الحدود بحماية الداخل من الدخيل عليه وتصفية هذا الدخيل الثقافي من الشوائب قبل استيعاب أجزاء منه وتبنيها. هذه العملية يمكن ملاحظتها في اللغة والأدب والتبادل الثقافي بشكل عام. وعلى صعيد الهجرة والعبور المادي للحدود الجغرافية، يحصل هذا التفاعل نفسه على المستويين الذاتي والاجتماعي، كعملية تبادل ثقافي متوتّرة بين المركز والأطراف، بين الثقافة المهيمنة وتلك التي يحملها المهاجرون معهم.

قبل امتداد الحرب إلى لبنان، كان زياد (36 عاماً) يعيش حياةً بين بلدين. اعتاد أن يزور لبنان سنويّاً ويمكث فيه لفتراتٍ طويلة، وأن يزاول عمله منه في ألمانيا عن بعد. حين هاجر قبل بضع سنوات من أجل العمل، حاول أن يقنع نفسه أنّ الفروقات الثقافية طفيفة، لكنه بات يشعر مؤخراً بحدودٍ واضحة المعالم، خصوصاً لناحية غياب التعاطف وحسن الضيافة والنزعة الفردية الطاغية. تربطه بلبنان علاقة حب وكراهية، كما يقول، وفي ألمانيا يعيش رتابةً واستقراراً. تتبعثر هذه الرتابة في كل زيارةٍ له إلى لبنان، فيشعر بتحفيزٍ مفرطٍ لحواسه، كأن الدنيا لا تتّسع له، وفق توصيفه. خلال زيارته الأخيرة، كان يقضي وقتاً مع عائلته وأحبائه في لبنان. وليلة اشتداد القصف العنيف على ضاحية بيروت الجنوبية، اضطرّ إلى الإخلاء مع زوجته على وقع الغارات التي اقتربت اقتراباً شديداً من منزله. بعدما غادروا المنزل إلى منطقةٍ جبلية آمنة ولكنها مشرفة على بيروت، يخبرنا زياد أنّ «مشاهد احتراق المدينة والغارات، خصوصاً تلك المتساقطة قرب المطار، حفرت في رأسي إلى الأبد». بقي مشهد الاحتراق آخر ما رآه من نوافذ مطار بيروت، حين طار إلى ألمانيا مجدّداً بعد بضعة أيّام.

أمام كثافة الموت، يستفحل الشعور بالعبث ليوقظ ما كان نائماً من أسئلة حول معنى الحياة نفسها، وموقع الفرد في العالم، والخيارات المصيريّة التي اتّخذها سابقاً. تأتي الحرب كصاعقة، كانقشاعٍ بعد سهوٍ طويل، وهنا يكمن لبّ العبث ..

في هذه الحرب، نبتت الحدود مجدّداً في رأس جنى (34 عاماً) التي بذلت مجهوداً كبيراً لكي تتخلّص من حضورها القلق خلال السنوات التي قضتها في كندا. استطاعت أن تتواجد كلياً في كندا حين تكون هناك، وأن تكون في لبنان حين تزور أهلها. ولم يكن يؤجّج هذا الصراع الحدودي سوى فترات السفر التي تعيدها إلى دوامة التساؤل حول المكان الذي ترغب في الاستقرار فيه. لكن توسّع الحرب في لبنان، أعادها إلى حالة الانفصال تلك. الآن تتواجد جسدياً في عملها في كندا، أما عيناها فشاخصتان إلى الأخبار القادمة من لبنان.

تتجلّى الحدود بأشكالٍ مختلفة لدى المغتربين والمهاجرين اللبنانيين، كعزلةٍ، وكشعورِ بالطرد خصوصاً خلال الحرب الحالية التي انعكست عجزاً في كثير من الأحيان. قبل سنوات، تمكّن أحمد (27 عاماً) من اجتياز الحدود الجغرافية للوصول إلى قطر، لكنه لم يتمكّن من تجاهل الحدود الثقافية. حين ينظر إلى المجتمع من حوله لا يُشاهد إلّا استفحال الرأسمالية الذي يسود فيه منطق الربح والخسارة، ويتحكّم فيه المال بكلّ شيء. خلال سنوات عمله الست هناك، أخفق في بناء ذاكرة واحدة تتعلّق بالمكان الذي يسكنه. وكانت زياراته السريعة إلى لبنان تحمل أحداثاً أكثر من تلك التي حصلت فعليّاً في سنوات غربته، خصوصاً أنه لم يتمكّن من تكوين أواصر صداقة متينة ومليئة بالمعنى مثلما يرنو.

بحثاً عن معنى في كومة من العبثية

صبّت الآلهة الإغريقية جام غضبها على الملك سيزيف بعدما خدع إله الموت الإغريقي ثانتوس وكبّله ثم منع الناس من الموت. حلّت اللعنة على سيزيف الذي سيحيا إلى الأبد، شرط أن يقضي أبديته في دفع صخرة أعلى الجبل حتى تنحدر نزولاً فيعاود دفعها صعوداً من دون توقّف. يقارن الفيلسوف «ألبير كامو» في كتابه الشهير «أسطورة سيزيف» هذه اللعنة بالحياة العبثية التي نعيشها ونبحث فيها هباءً عن معنى لوجودنا.

تكتسب رؤية كامو أبعاداً جديدة في الحرب، فتصبح أهمّ الأشياء عبثيّة أمام آلة القتل الخالية من الرحمة. بهذه اللامبالاة تصف لانا (25 عاماً) عملها في المختبر في فرنسا، و شغفها الذي تلاشى بعد الحرب «أشعر أن ما أفعله في المختبر لا معنى له بالمقارنة مع ما يحصل. الناس يموتون، فكيف أبالي بما يجري في مختبر؟». ترافق شعور اللامبالاة بتشتّت الانتباه وفقدان القدرة على التواجد في العمل. باتت عالقة في المنتصف حيث يتجسّد موقعها الضائع بشاشتين تصهران فرنسا ولبنان في إطارٍ جغرافيّ واحد؛ شاشة مخصصة للعمل وأخرى بجانبها للبثّ الحيّ من لبنان.

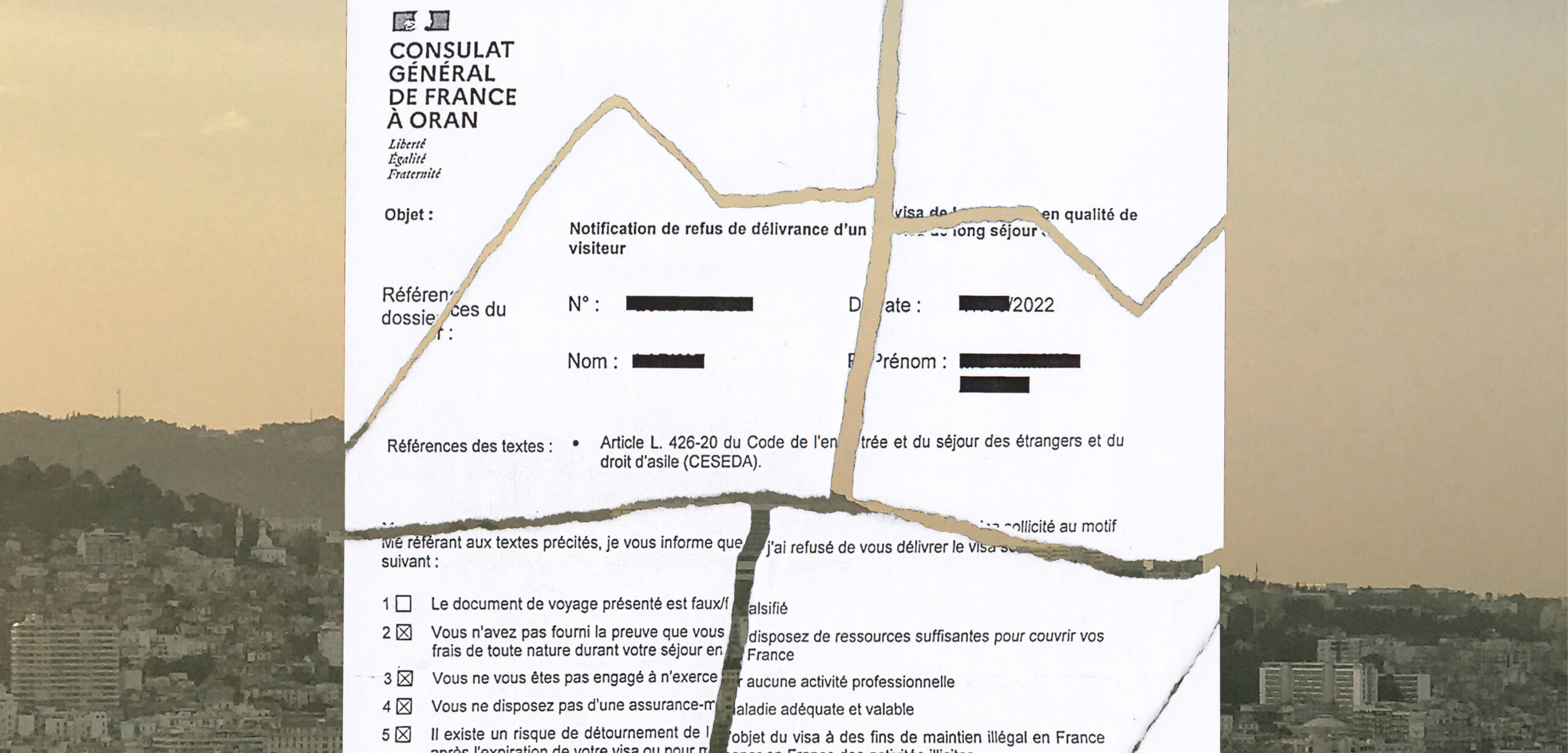

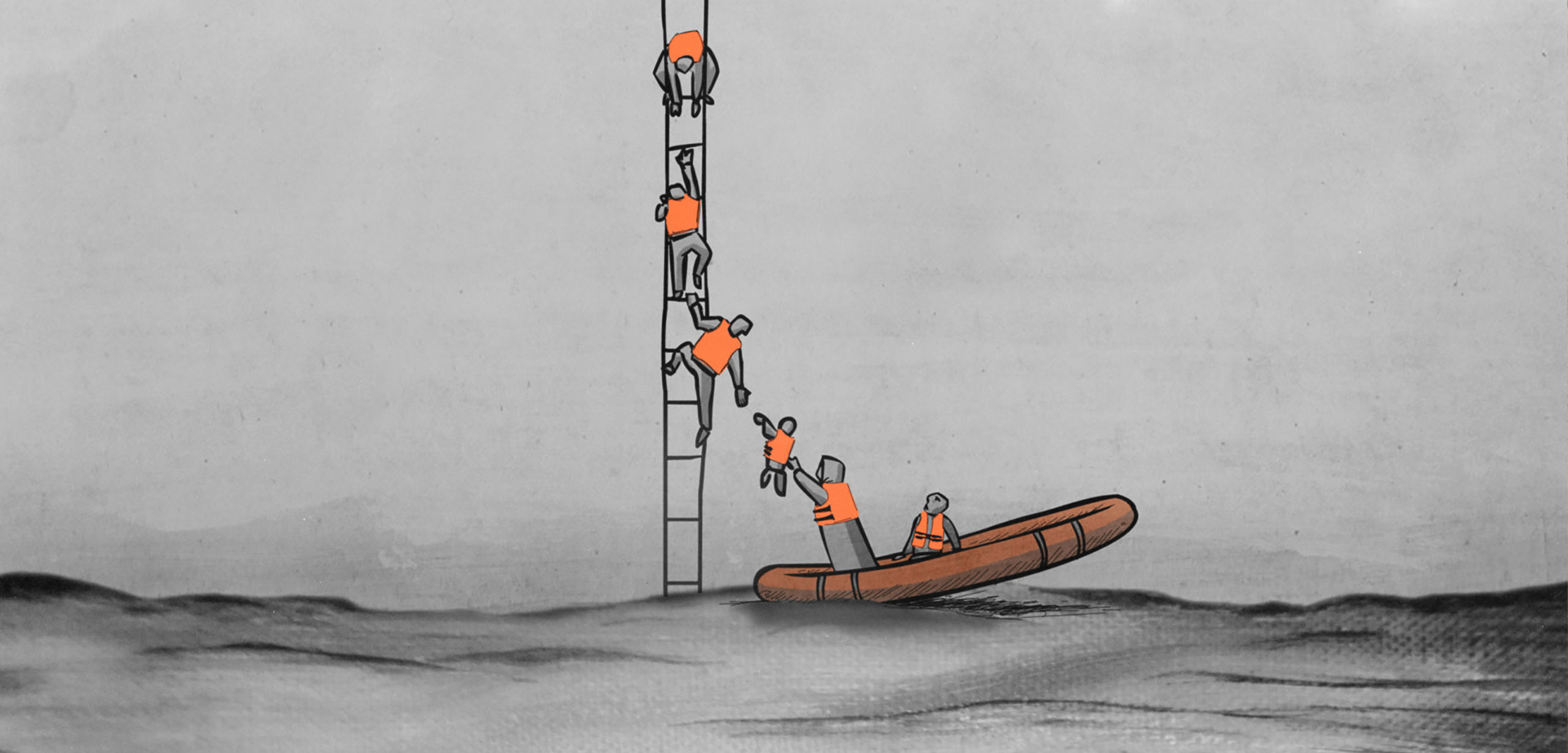

أمام كثافة الموت، يستفحل الشعور بالعبث ليوقظ ما كان نائماً من أسئلة حول معنى الحياة نفسها، وموقع الفرد في العالم، والخيارات المصيريّة التي اتّخذها سابقاً. تأتي الحرب كصاعقة، كانقشاعٍ بعد سهوٍ طويل، وهنا يكمن لبّ العبث؛ استعادة الألسنة والتخلّص من الوهم ومن المنظور الأحادي والحيادي الذي تفرضه المجتمعات الحديثة علينا كأفراد. منذ بداية حرب الإبادة على غزّة، تحوّلت حياة فرح (29 عاماً) تماماً حين راود اللاجئة الكويرية إلى ألمانيا شعور بهذا التمزّق. نصفها في ألمانيا الآن، والنصف الآخر مشتّت في الأماكن التي تُعيدها إليها ذكرياتها ما قبل اللجوء. بعد وصولها بفترةٍ وجيزة إلى أوروبا، اندلعت حرب الإبادة على غزة، ووجدت نفسها مشتّتة وضائعة: «بدأت أتفاعل مع محيطي في ألمانيا بغير واقعه. أبقى في المنزل غالباً وأرفض تقبّل الحياة التي تجري في الخارج. أتغاضى عنها. حين أخرج، أشعر أنّني في عالمٍ آخر. أخاف أن أفقد عقلي. لا أدري إلى أي مدى دماغ الإنسان مجهّز لاستيعاب هول ما يحصل» تقول فرح محاولةً وصف إحباطها وتشتًتها وحزنها، وشعورها باللاشيء أحياناً. مشاعر تصفها بأنها لا تزال معلّقة منذ أكتوبر 2023. تبحث فرح أيضاً هباءً عن معنى من حولها. وفي محاولتها العسيرة هذه، انكبّت على المساهمة في جهود تنسيق المساعدات إلى لبنان، وواظبت على المشاركة في تظاهرات لم يردعها عنها عنف الشرطة الألمانية الممنهج الذي تعرّضت له مثلما تعرّض له المنادين بوقف الإبادة وبحريّة فلسطين.

ولعلّ هذا الشعور الغامر باللاجدوى، ولدّ بعض المعنى لدى زياد، أو أقلّه دفعه مجدّداً إلى البحث عن انتماء، وأعاده إلى هويّته الوطنية والثقافية التي كان يستهزئ بتمسّك المغتربين بها في السابق. ومع أنه كان رافضاً دائماً للحرب على غزة ولبنان، إلّا أن اختباره للغياب الكليّ للعدالة حرّك شيئاً داخله. شعوره أنّه كان يمكن ألا يخرج حيّاً في تلك الليلة، ورؤيته لهول ما يحصل أمام عينيه، أعاداه إلى ألمانيا بتغيّرٍ ملحوظ. بات يتكلّم ويجاهر وينشر حول ما يحصل، هو الذي كان يتفادى عادةً الخوض في المواضيع السياسيّة على وسائل التواصل الاجتماعي، رغم هول الإبادة. يُقرّ زياد أنه راجع أولوياته الأخلاقية بعد تجربته واقتنع أنّ خسارة عمله أو حتى إقامته هو ثمنٌ مستعدٌّ لدفعه لقاء صوته المرتفع رفضاً للقتل الممتدّ من غزّة إلى بلده.

ألم النجاة

بفضل فارق الوقت الطويل بين لبنان وكندا، تستيقظ جنى كل صباح بهلع، تبحث عن خبرٍ فاتها هنا وهناك. تخاف أن يكون قد حصل مكروه ما خلال ساعات نومها، خاصّةً وأن ساعات سبع تفصل بينها وبين أهلها في لبنان. ومع أن أهلها يعيشون في منطقة آمنة نسبياً، إلا أنّ شعور بالذنب سيصيبها إن حصلت غارة أثناء نومها، أو إن كانت بعيدة عن الشاشة. فضلاً عن الذنب، يتراكم في داخلها مزيج من مشاعر الغضب والحزن والعجز والقلق مما يحمله المستقبل. من ظلمة هذه المشاعر، ينبثق أمل صغير حين ترى التضامن العالمي مع فلسطين ولبنان. تعبّر الشابّة عن امتنانها لأنّها في مكان آمن، إلا أنّها تعجز عن تجاهل الثقل الذي يتملّكها كون المقيمين في لبنان يفتقرون إلى هذا الأمان. وتصبح كتلة المشاعر التي تشعر بها غير ذي قيمة بالنسبة إليها أمام كلّ ما يحصل.

منذ بداية الحرب على غزة، تتأرجح مشاعر فرح بين التعاطف العميق والذنب والإنكار. «لست متأكدة ما إذا كنت أعيش ذكريات حرب تموز 2006، أم أنني أجبر نفسي على أن أعيشها مجدداً». تحاول أن تضع نفسها مكان من يتعرّضون للقصف والتهجير، مستعينةً بتجاربها المريرة السابقة في لبنان. هكذا تستعيد ذكرياتها في حرب تموز 2006، أو لدى انفجار مرفأ بيروت في الـ 2020، لتحاول أن تقدّر ما يمرّ به الناس هناك. كأنّ استحضار الذاكرة العنيفة هي صلتها الوحيدة مع ما يحصل في بلدها الآن. وكمن يقتصّ من نفسه، يُجبرها شعورها بالذنب على مشاهدة كلّ الفيديوهات التي تصلها، للتماهي معها تماماً حين تتوقّف عن استكمال مهمّاتها اليوميّة، لكنها تتدارك هذا الإحساس بالقول «ربما أستطيع أن أتفاعل مع ما يحدث لأنني لست هناك. قدرتي على الاحساس بهذا الألم هي امتيازٌ بحدّ ذاته»، وتضيف «لا أريد أن أكمل حياتي اليوميّة الاعتياديّة بينما يحصل كلّ ما يحصل في الكوكب. أريد أن أعرف الضحايا وقصصهم لا أرقامهم فقط. أريد أن أفهم ما يمرّ به أهلي وأصدقائي الآن». حتى خوفها على أهلها في لبنان، تشعر أحياناً أنه أناني ولا حق لها به حين ترى هول الإبادة في غزة.

يخلق ذنب الناجي لدى الأشخاص الذين نجوا من حوادث مؤلمة لم ينج منها آخرون، فيشعرون وكأنّهم مذنبون لبقائهم آمنين أو على قيد الحياة. في سياق الهجرة، يُلاحظُ هذا الذنب بشكلٍ كبير لدى اللاجئين أو المهاجرين الذين أتوا من بيئات لا تسنح لمن بقي فيها الفرص التي أتيحت لهم. يشتدّ هذا الشعور لدى الهاربين من بلدان تندلع فيها الحروب أو الأزمات والكوارث، ويربط الباحثون الشعور المبالغ بالذنب والتعاطف بالاكتئاب، حيث يشعر المهاجر أنه تخلى عن أهله، فيحاول أن يعاقب نفسه إراديّاً أو قهريّاً.

لم يعد المنزل مادّة جامدة إنما يُصنع عبر أبعاد المكان والزمان والتقاطعات الحسية والمادية، فترتبط صناعته بمجموعة من الممارسات والتقاليد والعواطف مثل الانتماء، والتي تتقاطع مع منزل الماضي والمنزل المرغوب فيه في المستقبل ..

تحاجج الباحثة لوريتا بلداسار أن الذنب ليس أمراً سيئاً بالضرورة. ففي حالة المهاجرين، يشكّل ذنب الانفصال عن الأحبة ونوستالجيا الماضي دافعاً قويّاً للتعويض عن هذا الانفصال، فيسعون إلى تقوية علاقاتهم وتخصيص وقتهم لأحبائهم في البلد الآخر. ويكون هذا الشعور بالذنب دليلاً على اهتمام وتعاطف المهاجر مع من بقي في الوطن. لقد ساهم هذا الذنب في رغبة جنى وفرح بالمساعدة وبالبحث عن طرق لتوظيف قدراتهما وخبراتهما لمن يحتاجها، خصوصاً أنّ كلتيهما متخصصتان في المجال النفسي.

غير أنّ هذا التعاطف ليس قدراً لكل المهاجرين اللبنانيين أو العرب في الخارج. يتّفق زياد وأحمد وفرح أنهم يرون انفصال بعض اللبنانيين في محيطهم وانعدام مبالاتهم بما يحصل، ومعظمهم قادمين من مناطق آمنة. كذلك الأمر بالنسبة إلى بعض المعارف العرب الذين آثروا الانصهار التام في البلد الذي هاجروا إليه، والانفصال عمّا يحصل في بلدانهم.

مثل كثيرين، تعوّل لانا على المجموعة التي تحيط بها، على لبنانيي مدينتها الفرنسية ممّن تربطهم بها أواصر متينة، فيسهّلون على بعضهم الغربة والحرب التي يعيشونها عن بعد. لكنّها خلال الحرب، آثرت قضاء الوقت مع غير اللبنانيين، إذ باتت تشعر بالمناطقية اللبنانية التي انتقلت مع الجالية إلى غربتها، فتقول «لدينا نزعة كلبنانيين أن نعتاد الأمور الصعبة. نحن بحاجة أحياناً إلى غريب يقول لنا إنّ الوضع غير طبيعي، وإنّه من حقّنا الزعل والغضب والانزعاج ممّا يحصل». وفيما تجتاحها مشاعر القلق والخوف مما ينتظر لبنان خصوصاً مع مشاهدة ما يحصل في غزة، إلا أن شعوراً آخر ينتابها وهو رفضها الشفقة التي تراها في نظرات بعض زملائها الفرنسيين. وبموازاة عقدة الذنب، تداهمها رغبةٌ جارفة للتواجد في لبنان مع الأهل والأحبّاء، وعيش ما يعيشونه.

دُخلاء المنزل

بعد ستة أشهر من اغترابها، شعرت لانا أنّها بلا منزل. كان ذلك قبل اندلاع الحرب في بلدها. ففي آخر زياراتها إلى لبنان، تأكّدت أن المنزل الذي كانت تسكنه قبل السفر لم يعد يحتويها. وفي فرنسا التي سافرت إليها لمتابعة دراسة الدكتوراه، لم تشعر أنها في المنزل تماماً. لازمها شعور النقص هذا كقطعة أحجية تفتقدها في المكانين.

وما عزّز شعور انعدام الاستقرار لدى جنى أنّها لم تكن تنوي البقاء في كندا، إنّما كانت تريد الدراسة فحسب لتعود وتزاول مهنتها في لبنان. «بدايةً كنت هنا ولكن لست هنا فعليّاً، جلّ تفكيري كان منصبّاً على مخطّطاتي حين أعود إلى لبنان. لم أستثمر جهوداً في البقاء ولم أشعر أنني مستقرة عاطفياً أو مادياً في المنزل الذي كنت أسكنه». لكن حصولها على وظيفة في كندا غيّر مخططاتها. صارت مجبرة على السعي للاستقرار، وعلى الشعور بالارتياح في المنزل الذي تسكنه، وقد ساعدها على هذا الأمر «حفظ خط العودة إلى لبنان» ومعرفتها أنّ باستطاعتها العودة متى شاءت.

يصف الكاتب باولو بوكانيي في كتابه «الهجرة والبحث عن الوطن/المنزل» المنزل كعلاقة خاصة وتفاعلية مع المكان، لا تقتصر على الأطر المادية إنما تتخطاها إلى أطر المشاعر. ويرى الأكاديمي الإيطالي أنّ عوامل ثلاثة تصنع المنزل؛ أوّلها شعور الإنسان بالأمان في هذا المكان، وأن يكون مألوفاً بالنسبة إليه، وامتلاكه السيطرة على عناصره.

تصنّف الباحثة مستورة فتحي النظريات المختلفة لصناعة المنزل في الفضائين الخاص والعام، ومنها نظرية بوكانيي، ضمن ثلاث خانات متشابكة؛ لا يعود المنزل مادّة جامدة إنما يُصنع عبر أبعاد المكان والزمان والتقاطعات الحسية والمادية، فترتبط صناعة المنزل بمجموعة من الممارسات والتقاليد والعواطف مثل الانتماء، والتي تتقاطع مع منزل الماضي والمنزل المرغوب فيه في المستقبل.

كذلك، تضيء فتحي على الصراع الذي يولد لدى التواجد في وطن ما من دون الشعور بالانتماء إليه. وجود المهاجر كدخيلٍ في البلد المستقبِل يخلق توتّراً يُفقده شعوره بالمنزل لأنّه فقد عنصر الانتماء. من هنا، يمكن فهم تجربة المهاجرين اللبنانيين أو الفلسطينيين في بلدان تكمّ الأفواه حين تنطق وتصدح وتندّد بالإبادة المستمرّة، مثل ألمانيا أو كندا. الأمر الذي يساهم في الشعور بالعزلة وعدم الانتماء إلى المحيط وفقدان الأمان والاستقرار.

تعيش فرح هذا التناقض في ألمانيا، البلد الذي يتغنى بحقوق مجتمع الميم عين لم يُشعرها ككويريّة للحظة أنها متواجدة فيه كلياً. رغم أنّ لجوءها كان ثقيلاً كما تصفه، إلا أنها وصلت مدفوعة بشهيّةٍ لاستكشاف الأماكن بتفاصيلها الحسية الصغيرة. هذه الشهية ما لبثت أن انطفأت لدى بداية حرب الإبادة على غزة. «بعد أكتوبر ، بتّ أنظر إلى الناس في الشوارع فأرى وحوشاً. أي شخصٍ هو كذلك حتى يُثبت العكس». انغلقت فرح أكثر على نفسها ولم تعد تخرج. فالأماكن الكويرية في مدينتها إما «بيضاء» أو «سوداء»، والرماديّة منها لم تعد تناسبها، علماً أنّ وصفها وتصنيفها لهذه الدوائر يتعلّق بمواقفها من حرب الإبادة في غزّة ومن ثمّ لبنان، وبمدى تضامنها مع القضيّة الفلسطينية وعدمه.

وداع متأخّر

لم يكن سامي (29 عاماً) يُدرك أنّ رحلة الشهر المؤقّتة إلى قطر في سبتمبر الماضي ستتحوّل بقاءً طويل الأمد، وأنّ المنزل والحارة اللذين غادرهما في ضاحية بيروت الجنوبية سيختفيان حين يعود، أو أقلّه قد تتغيّر ملامحهما جذريّاً. سامي الذي يتابع الأخبار يومياً، يترقّب أيضاً أخبار منزله من خلال بحثه في خرائط «التحذيرات» الإسرائيلية، ومحاولته تقدير مسافة الضربات المرتقبة من حيّه، آملاً أن ينجو منزله وسكّان المنطقة في كلّ غارة.

قدم سامي إلى قطر لقضاء بضعة أسابيع لدى أخيه في مناخ هادئ يسمح له بتطوير نفسه مهنياً ليجد وظيفة في لبنان. في بداية الحرب، كان يعيش مسمّراً أمام شاشة البث المباشر، ينام على مشاهد الدمار ويستيقظ على كوابيس الحرب والخوف على عائلته. بقاء سامي في قطر لأن وظيفةً أتيحت له، لكنّه لم يستطع تجنّب الأسئلة مثل «لماذا لست هناك؟»، ومن الشعور بالذنب الذي يرافق أي نشاط يقوم به.

قبل عودته إلى ألمانيا، زار زياد منزل أهله في شرق بيروت فاجتاحه شعورٌ جارفٌ بأنّها قد تكون المرة الأخيرة التي يعود فيها إلى منزل طفولته وذكرياته، والذي لم يكن يدرك كم يعني له حتى تلك اللحظة. فبعد تجربته ليلة القصف العنيف على الضاحية الجنوبية، بدأت تنتابه سيناريوهات الاجتياح الاسرائيلي للبنان عام 1982.

أما جنى، فتشعر طوال الوقت بأنها تشاهد خسارتها لشيء ثمين يزول أمام عينيها بينما تقبع عاجزة عن القيام بأي شيء.

بعد ليالٍ من القصف الكثيف على مدينتها بعلبك، وبعدما أصابت إحدى القذائف متجراً في المبنى الذي يقطنه أهلها، وجدت فرح نفسها في حدادٍ على أماكن لم تتمكّن من وداعها. فقبل مجيئها إلى ألمانيا، لم تزر بعلبك لسنوات خوفاً على أمنها الشخصي، وكانت دائماً تشعر بالغيرة على مدينتها التي تتغيّر بينما هي محرومة منها ومجبرة على الانقطاع عنها. يتضاعف هذا الشعور داخلها اليوم، فقد لا تتمكّن مجدّداً من رؤية المدينة التي رحلت عنها مرغمةً ومن دون وداع.

«على المرء أن يتخيّل سيزيف سعيداً». هكذا يغلب سيزيف العبثية بالنسبة إلى كامو ويخلق سعادته من داخلها. وما يبدو أقرب ما يكون من سيزيف واللبنانيون اليوم إلى السعادة هي كلمات الشاعر عزيز السماوي من سجنه في العراق، والتي غناها إلهام المدفعي انتظاراً للفرح الذي لا يأتي «بالك تصيح بحزن، صوت الحزن مسموع. خطار عدنا الفرح، اعلك صواني شموع».