بعد سنواتٍ من السبات اللفظي، تستعيد شخصيّة عرض “ليس أنا” لصامويل بيكيت قدرتها على النطق مجدداً. يظل جسدها غائبًا طوال أدائها للمونودراما فلا يظهر إلا فمها الذي يفرض على المتفرج/المستمع أن يستسلم لكلامها المتشظي، كأنما ليمتحن قدرة الأذنين على تركيب أحجية اللغة. يعمّق حكيها المبعثر غربتها المديدة مع حياة كانت، إلى حين اتخاذها القرار بأن تنطق، لا تزال جاثمة كعبء على صدر صاحبتها.

قدمت مسرحية Not I لأول مرة عام 1972 بتعتيم كامل للخشبة عدا ضوء كاشف مسلّط على فم المؤدية، كتب آنذاك أن الفم في نص بيكيت يقوم مقام الفرج وأن النطق ليس إلا عملية ولادة الذات، أما هذه اللعثمة والتخبط فتقوم مقام آلام مخاض شخصية لحظة تلد نفسها. عام 1975، قامت الممثلة البريطانية بيلي وايتلو بتأدية المونولوج نفسه مسجلًا أمام الشاشة وتقديمه كعرض فيديو يتنبأ بمصير الأفواه في الزمن المعاصر، بمونوتونيّتها على المنصات المرئية والمسموعة. هذرٌ لا ينقضي، يجعل من الصمت الشرط الأول للمعنى، إن وُجد.

وسط هذه الجلبة الثقيلة على الدوام، يكمن التحدي الأصعب للباحثين عن بثٍّ معزول بهدف إقامة جلساتهم النفسية الافتراضية التي سادت العالم كبديلٍ عن الجلسات العيادية بالتزامن مع وباء كورونا. عليهم أن يقتطعوا من هذا الضجيج زاوية شخصية ضئيلة لمعالجة موضوع غائب هو اللاوعي. لا تقتصر الجلسة على اتصال بين المحلّل النفسي وطالب العلاج اللذين تصلهما الشبكة عبر إحدى تطبيقات السوشال ميديا في الوقت نفسه. منذ ظهورها، لم تكفّ الجلسات العلاجية الإلكترونية عن إثارة إشكاليات أساسية متعلقة بالتحليل النفسي وسيرورته الطويلة، وبحضور الجسد وبغيابه الذي بات محاكاة رقمية لعزله في الواقع.

التعبيرات اللامقولة وصدمة الولادة

إن كان الكلام هو عتبة التحليل النفسي، فإن الحضور الجسدي هو السبيل إلى اللامقول في الجلسة العياديّة. ليس كلّ ما يُقال هو ما يحتكر الدلالات والمعنى، حتى لدى العلاج بالكلمات، كما اتفقت التسميات الأولى على تعريف التحليل النفسي. هناك مجال واسع للتعبيرات اللامقولة التي تتجسّد بوجلٍ وبصراحة في العيادة بمظاهر مختلفة منها الصمت وإيماءات الجسد كطقطقة الأصابع وفرك اليدين، وتفادي التقاء النظرات مع المُحلّل.

يشتمل اللامقول أولاً على دينامية العلاقة بين المحلّل النفسي والمريض أو طالب العلاج. بجلوسهما قبالة بعضهما، على مدى أشهر وسنوات، يهيئ هذا اللقاء بأحاديثه المُكرّرة، أرضيةً لعلاقة تقوم على التحويل (transfer) و التحويل المضاد (Counter transfer) كما تُفسر المحلّلة النفسية اللبنانية أنيسة الأمين مرعي. تستدعي اللقاءات المكثّفة بينهما، علاقات وتجارب أولى تجعل المريض يرى في المحلّل النفسي فرداً من عائلته، وقد تدفعه إلى التعامل معه على أنه الأب أو الأم أو الجدّة وفق عمره، كلٌ بحسب تجربته الخاصّة.

جراء هذا التحويل بينهما، تخبرنا مرعي أن على المحلّل أن يكون حاضراً ومتنبّهاً لردود فعل المريض بأنواعها، مثل المديح واستجداء رضاه، أو التفاعل السلبي الذي يستحضر علاقات عائليّة متشنجة ويصل أحياناً إلى الكشف عن رغبات عنيفة تجاهه. لذا، من المحبّذ أن تبدأ الرحلة العلاجية بالحضور الفيزيائي، سواء انتقلت بعدها إلى الجلسات الافتراضية أم لم تنتقل.

باتت الجلسات الافتراضيّة هي الخيار الوحيد لـ طالبي العلاج في العالم والعالم العربي عندما مُنعت الأفواه والأنوف والأجساد من اللقاء المباشر خلال فترة انتشار الوباء المعدي، وما تلاها. كذلك، دفعت الأزمة الاقتصادية في بلدٍ كلبنان، من لديهم قدرة تكبّد تكاليف العلاج النفسي إلى إجراء معظم الجلسات أونلاين، مقابل جلسة واحدة حضورية خلال الشهر مثلاً، وبذلك يتمّ توفير مبلغٍ لا بأس من المال المطلوب للتنقّل.

يتراوح سعر الجلسة التحليلية الواحدة بشكل عام في لبنان ما بين 50 و100 دولار أميركي، إذ يعتمد الأمر على المحلّل النفسي الذي قد يراعي أحياناً وضع المريض الاقتصادي ومدخوله الشهري. مع هذا، فإن التكلفة الباهظة قد لا تلائم الكثير من طالبي العلاج ممن يُفضلون اللجوء إلى طبيب نفسي، والاستعانة بالدواء، بدلاً من الخضوع للتحليل الذي يتطلّب جلسة أسبوعية على الأقل، وجلستين في بعض الأحيان. بينما تقتصر مواعيد الطب النفسي (عدا الحالات العقلية المتقدّمة) موعداً كل بضعة أشهر، يضاف إليها سعر الدواء. هناك تساؤلات، استنكارية بمعظمها، تستفسر عن سبب التكاليف المرتفعة للتحليل النفسي وعلاجاته. للإجابة عن هذا السؤال، تحاول مرعي بداية التفرقة بين التحليل النفسي وبين أنواع الطب بشكل عام، كون هذا الأخير يستهدف عارضًا واضحًا عن طريق استئصاله أو مدواته. ما يتعارض تماماً مع التحليل الذي يتعامل من دون مشرط مرئي مع الوجود الكامل للشخص، ومع أعراضٍ متوارية تنكأ تجارب وسنوات طويلة من ماضيه وحياته، وليس وجعًا أو مرضًا جسديًا معيّنًا ينتهي تماماً بالعمليّة الجراحيّة أو بالدواء.

إن كان الكلام هو عتبة التحليل النفسي، فإن الحضور الجسدي هو السبيل إلى اللامقول في الجلسة العياديّة. ليس كلّ ما يُقال هو ما يحتكر الدلالات والمعنى، حتى لدى العلاج بالكلمات، هناك مجال واسع للتعبيرات اللامقولة التي تتجسّد بوجلٍ وبصراحة في العيادة بمظاهر مختلفة منها الصمت وإيماءات الجسد ، وتفادي التقاء النظرات مع المُحلّل ..

في عيادتها البيروتية، تستقبل مرعي طالبي العلاج من مناطق مختلفة. بعضهم يؤجّل الأحاديث العميقة والحسّاسة إلى اللقاء الحضوري، رغم خضوعهم إلى جلسات افتراضية لثلاثة أسابيع خلال الشهر. فبوصفها مساحة مغلقة يتشاركها المعالج والمريض زمانياً ومكانياً، تبدو العيادة المكان الأمثل لهذه الرحلة الذاتية وللمسارات المحتّمة على المريض (في سياق العلاج والكلام) كعودته إلى مراحل عمريّة مبكرة، كان يتفاعل الطفل خلالها مع العالم الأوّلي بجسده ولا وعيه، وتحديداً عبر فتحات الجسم (الفم والمؤخّرة، المسامات الجلدية، الروائح…) وسبلها الحسية لاكتشاف المحيط.

تستحضر الجلسات التحليليّة ما يُطلِق عليه عالم النفس النمساوي أوتو رانك (1884 – 1939) مصطلح «صدمة الولادة»، التي تعدّ تجربة جسدية بالدرجة الأولى. إنها جذر كل أنواع القلق. حين ينكشف عنه الغطاء (جسد الأم) ويُلفظ خارجاً، يختبر الطفل التماس الأول مع الهواء خارج ماء الرحم. يُجبر على تحسّس التضادّ المرعب ما بين العتمة والضوء، والبَلَل والجفاف، والدفء والصقيع في موقعه المستجدّ.

من هذا الزمن المتداخل ما بين تجربة الولادة القديمة واللحظة الآنية، تتأسّس محورية الجسد كمعبر يصل الصدمات الماضية وآثارها بحاضر الجلسات. تصبح المواجهة محكومة حتماً بالمرور عبر الجسد في رحلة يشبّهها رانك بتجربة الولادة، كونها مجالاً لتكرار الصدمة التي تلازم الطفل منذ خروجه إلى الحياة. هذا ما يبرّر تفاوت مدّة العلاج بين شخص وآخر، فقد تستغرق سنوات تصل إلى عشرٍ أو اكثر لدى البعض. مدّة تعتمد بشكل أساسي على المريض، واستعداده بطريقة واعية أو لا واعية للتقدّم والمواجهة. الجسد جوهري أيضاً لحصول الانفصال في النهاية، وهو حدث ضروري لانقضاء العلاج حين يجد المريض نفسه مضطراً للتخلي عن المعالج من أجل التخلّص من أعراض الصدمة الأولى.

تحليل افتراضي

قلّما يحظى تاريخ العلاج النفسي الافتراضي بإجماع، نظراً لاتساع معناه ولتنوّع وسائطه، إذ يتم عبر الهاتف والكومبيوتر والإيميلات، أو الرسائل كما في السنوات الأولى لظهور التحليل النفسي. بالرجوع قرن من الزمن إلى الوراء، استعان سيغموند فرويد بالرسائل للتواصل مع والد هانس، الطفل الذي كان يعاني من فوبيا الأحصنة، واستمرّ تبادل الرسائل بينهما طوال عامين للتعرّف إلى أعراض الفوبيا ومنبتها لدى الطفل الذي لم يره فرويد إلا حين بلغ أعوامه الخمسة.

تعود التجربة الإلكترونية الأولى للعلاج النفسي إلى «المؤتمر الدولي للتواصل عبر الكومبيوتر» في واشنطن سنة 1972. أقيمت خلاله جلسات نفسية من قبل أكاديميين من جامعتي ستانفورد وكاليفورنيا على أجهزة كومبيوتر موصولة ببعضها. أما المنصّة الالكترونية الأولى للعلاج النفسي فهي Dear Uncle Ezra، التي أطلقها الأكاديمي جيري فيست سنة 1987، واستقطبت ذلك الوقت آلاف المستخدمين من كافة أنحاء العالم ومن جامعة «كورنل» تحديداً. يبدأ هذا النوع من العلاج، حين يبعث الشخص رسالة مكتوبة إلى الموقع، فيردّ عليه أحد الاختصاصيين في الجامعة. وعادة ما كان يشتكي المرسلون من القلق والوحدة والأفكار الانتحاريّة والمشاكل الجسدية مثل الإفراط في الأكل والادمان على الكحول والمخدّرات. اقتصرت تلك الجلسات الافتراضية على دورها التجريبي والبحثي المجّاني، فكان يسعى المعالجون من خلالها إلى التخفيف من الوحدة والحدّ من الانتحار، والأهمّ رصد تأثير الوسيط الالكتروني على من يعانون من القلق، من خلال إتاحة العلاج للعدد الأكبر من الناس، حتى لمن ليس له قدرة على تكبّد تكاليفه الباهضة.

فرضَ السباق الافتراضي تجاوُزَ إشكاليات التمثيل الهوياتي التي شغلت مجتمع الحداثة لسنوات. إشكاليّاتٌ ستبدو عبثيّةً إذا ما قورنت بالمجال الذي يتيحه البثّ الافتراضي للتلاعب بالهويّات وبكيفيّة تظهيرها… فالأحداث الواقعية التي تُظهرها الميديا ووسائطها تَفقِدُ، لدى طَفرَةِ تظهيرها، بُعدها الواقعي فيُعادِل ظهورُها موتَها ..

عام 1995، ظهرت للمرة الأولى الجلسات العلاجيّة الافتراضيّة مقابل بدل مادي، حين بدأ الأكاديمي الأميركي ديفيد سومرز بالتواصل مع مرضاه عبر الإيميل والرسائل الإلكترونيّة. لن نخوض في مدى فعالية العلاج النفسي الافتراضي التي أثبتتها الأوراق البحثية خصوصاً في العلاج النفسي السلوكي. سنلجأ إلى نتائج دراسة أجرتها جامعة كامبريدج العام الماضي حول تأثير الروبوتات في علاج الأطفال وتحديداً روبوت Nao الفرنسي الذي يبلغ طوله 60 سنتمترًا، ويتحدّث بصوت طفولي. أظهرت الدراسة التي أجريت على أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و13 سنة، أنهم ارتاحوا إلى الروبوت للإفصاح عن مخاوفهم ومعاناتهم النفسيّة، أكثر مما ارتاحوا إلى المعالجين البالغين.

تزامن التحوّل الأساسي الذي شهده العلاج الرقمي مع انتشار وباء كورونا 2020، بانتقاله من بديل علاجيّ إلى التقنية الوحيدة المتاحة لإخماد قلق المرضى والناس عموماً خصوصاً من أيقظ لديهم الوباء صدمات نفسيّة مخفيّة. وفي محاولتها لفهم التغّير الجذري في الواقع، وظّفت المجموعات العلاجية في العالم والعالم العربي مساحة افتراضيّة لتقديم الدعم النفسي المجّاني للمواطنين القلقين. ولم يكن أمام من كانوا قد بدؤوا العلاج في السابق إلا استكماله عبر الشاشات.

يعدّ تغييب الجسد أحد الشروط الأفلاطونيّة للعالم الافتراضي أو السيبراني (Cyberspace). إذ يجرّده من بعده الفيزيائي، جاعلاً إيّاه مجرّد تمثيل مسطّح وضائع ضمن بثّ لانهائي من الإشارات والتمثيلات. تُضاف إلى التغييب الفيزيائي، مصادرة جذريّة للجسد وخصوصيّته حين يُفرض عليه أن يلائم معايير معيّنة منها اللياقة الجسديّة بوصفها أحد الشروط الأساسيّة للنجاح على وسائل التواصل الاجتماعي. يستمدّ هذا العالم الافتراضي شكله من المسافة الغامضة الفاصلة بين الجهازين/الشخصين. مجرّد فضاء مفاهيمي يتشكّل من الكلمات والإعلانات والبيانات والعلاقات بين مستخدمي تكنولوجيا الاتصال. لقد فرض السباق الافتراضي تجاوز إشكاليات التمثيل الهوياتي التي شغلت مجتمع الحداثة لسنوات. إشكاليّات ستبدو عبثيّة إذا ما قورنت بالمجال الذي يتيحه البثّ الافتراضي للتلاعب بالهويّات وبكيفيّة تظهيرها، ولإنتاج الذات والمستقبل والحياة بأكملها كما يلحظ جان بودريار في كتابه «شفافية الشر» (1990)، منبّهاً إلى أن الأحداث الواقعية التي تظهّرها الميديا ووسائطها تفقد، لدى طفرة تظهيرها، بعدها الواقعي حيث بات ظهورها يُعادل موتها.

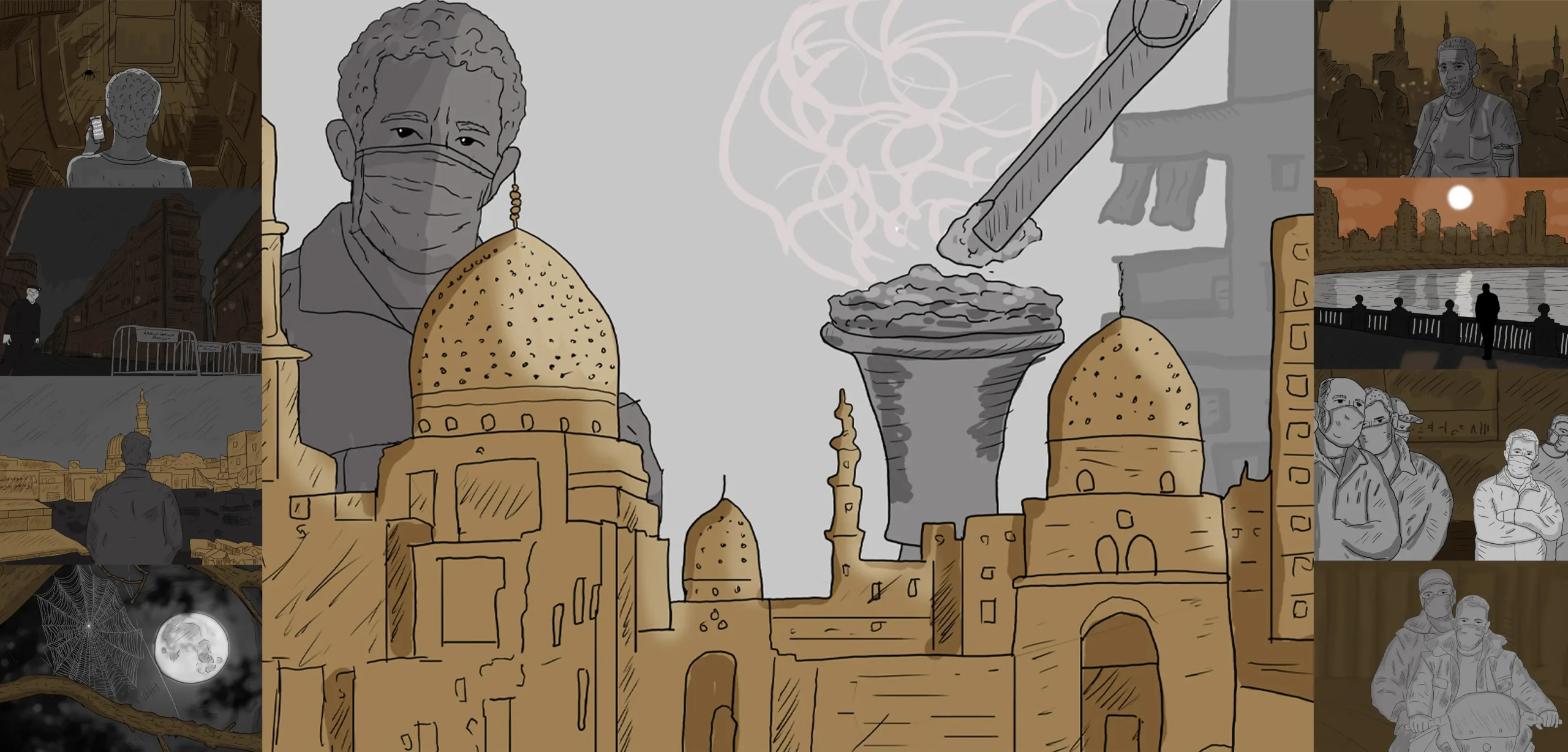

خطــ٣٠ // رسم: إسراء صمادي

متى نستفيق من هذا الحلم؟

سطوة الشاشة جاثمة أبداً على الوجه، حتى حين يكون خارج إطارها. يبقى مطارداً على الدوام من الأطر الجمالية التي تفرضها فيلترات التطبيقات والهواتف، أو لدى محاولة صاحبه تقمّص مقاييس الظهور الأحادية السائدة على السوشال ميديا من خلال العمليّات الجراحيّة. هذه المصادرة الشكلية لملامح الوجه، يقابلها تغييب رمزي له نتيجة طفرة الوجوه على الشاشات، ما أفقدها سحرها وغموضها وفق بودريار الذي عبّر صراحة بأن «الوقت حان للاعتراف بأننا قد توقفنا منذ فترة طويلة عن النظر إلى الوجوه التي تحيط بنا، باستثناء ردّ فعلنا العصبي لمحفّزٍ عديم الفائدة».

ما لا تُظهره العدسات يموت وينطفئ، وما تبيّنه الشاشات سيُصاب بلوثة الاختفاء تدريجياً. هذه نهاية الواقعي التي يفرضها فائض الظهور. جرّاء تلاشي المنظور الثلاثي الأبعاد في الحضور الفيزيائي، دعت الأصوات النقديّة في القرن الماضي إلى إعادة تعريف معنى الرؤية. وبوصفه العنصر المرئي الأساسي في جلسات الأونلاين، تتبدّل طبيعة الوجه الفيزيائية إلى بيكسلات (Pixels) تزيد من تشويهها وتسطيحها حالة الإنترنت البائسة. لا يظلّ الوجه وجهاً بسبب الإفراط في استعراضه على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الإعلانات. ولا يعود ظهوره هو الأثر المرئي للدلالة على الهويّة الفردية بقدر ما يصير ذريعة لكمسها، باستحضاره لقيم تحيل إلى منتجٍ ثقافي أو ماديّ كوجبة دجاج مقلية أو طائفة أو قيمة جمالية شكليّة (نحافة، وزن زائد..).

كلّما تمادى الوسيط (إعلانات، صور فوتوغرافية، وسائل تواصل…) في توليد الصور والتمثيلات البصريّة، كلّما تعزّزت الواقعيّة الفائقة بالنسبة إلى بودريار، كونها تستمدّ حضورها من التدمير الذاتي للواقع بسبب الإفراط في إنتاجه. هكذا، تواجه الجلسات الإلكترونية مأزقًا آخر يتعرّض فيه الوجه إلى خطر خسارة حضوره الفريد بسبب الزحام البصري الافتراضي. وهنا يكمن التحديّ الأكبر بالنسبة إلى التحليل النفسي الذي يُعنى تحديداً بهذه الفرادة الهويّاتية للمريض وينقّب عنها في حال تواريها، أو في حال تخلّي المريض عنها تفادياً لثقلها.

ربما يتيح العلاج عن بعد قدراً أكبر من الراحة كما حين يتحدّث المريض من غرفته أو من سريره أو من مساحاته المُطمئنة، إلا أن البيت قد يكون نقيضاً للراحة لمن يتشاركون السكن مع عائلاتهم أو أصدقائهم وشركائهم. فلا مهرب من أن يأتي المريض على ذكر هؤلاء المقرّبين خلال الجلسة. في حالات كهذه، لاحظت مرعي تنوّع الأمكنة التي لجأ إليها المرضى للحديث في جلسات الأونلاين. بعضهم أجرى الجلسة على حدود البيت لا داخله مثل الأسطح والسيارات، حتى إن هناك من اختار التجوّل مشياً في الشارع! قد يشكّل البيت بالنسبة إلى آخرين مساحة آمنة يملك المريض فيها سلطة على محيطه.

لا يظلّ الوجه وجهاً بسبب الإفراط في استعراضه على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الإعلانات. ولا يعود ظهوره هو الأثر المرئي للدلالة على الهويّة الفردية بقدر ما يصير ذريعة لكمسها، باستحضاره لقيم تحيل إلى منتجٍ ثقافي أو ماديّ كوجبة دجاج مقلية أو طائفة أو قيمة جمالية شكليّة ..

لكن هذا النوع من الإطمئنان، يقوم على أحلام اليقظة التي يعزّزها ويحميها سقف البيت. هنا تظهر أهميّة الجلسات الحضوريّة، كما تُشير مرعي، لدورها في تبديد الهوامات (Phantasie) التي يعزّز من حضورها التباعد ما بين المحلّل والمريض في الجلسات الافتراضية، وللحدّ من التخيّلات التي قد تستولي على رأس المريض. فالهوام الذي يشبه بنية الحلم، يأتي نتيجة اختلاط تأثيرات وعناصر مرئية أو مسموعة بهدف تحقيق رغبات لاواعية، لكنها تؤدّي إلى إعاقة التذكّر كسواها من الآليات الدفاعيّة. وبتحرّره من أيّ مرجعيّة زمنيّة، يستدعي هذا الهوام الفردي هواماً جماعياً تفرضه الشاشات، كما يسمّيه المعماري والمنظّر الفرنسي بول فريليو. يحيل فريليو هذا الهوام أو الهذيان إلى التسمّم الإدراكي لمستخدمي الإنترنت بتعرّضهم لشريط بصري/سمعي متدفّق، زحزح وحوّل معنى الزمن والمكان على السواء، وأثّر على تعاقب الوقت بمفهومه الكلاسيكي. تُلقي وسائط التكنولوجيا تأثيراً أقرب إلى الهلوسة بإذابتها الفروقات ما بين القريب والبعيد، وما بين الماضي والحاضر والمستقبل.

إذا كان للهوام الجماعي قدرة على التلاعب بمنطقَي الوقت والمكان، فباستطاعته أيضاً التلاعب بأعمق الرغبات الفرديّة اللاواعية. يحدث ذلك غالباً عبر طمس هذه الرغبات الخاصّة وإذابتها برغبة جماعيّة تقود معظم المستخدمين هي: الظهور. وإذا نجح المتلقّي، بعد علاج شاقّ، في الاستيقاظ من هوامه الذاتي وتحرير لا وعيه أخيراً، فإن التخلّص من الهذيان الجماعي الافتراضي يبدو مستحيلاً، كونه يتصدّر شروط الانخراط في العالم الرقمي.

صورة لجسد معطوب

غالباً، ستبعث عبارة «عقدة الأم الميتة» في الرأس صوراً تتعلق بموت الأم الفعلي. غير أن المحلّل الفرنسي أندريه غرين يعزيها إلى موت الأم الرمزي، بسبب غيابها العاطفي عن الطفل في الفترات المبكرة من عمره بعد الولادة. يصبح حضورها المتواري أشدّ وطأة من غيابها الفعلي. وهذا ما يؤدّي إلى فجوةٍ هائلة داخل الطفل، نتيجة تماهيه مع موت الأم/غيابها. موتها الذي لا يخفيها، بقدر ما يرسّخ برأسه صورة وجهها المحايد والخالي من التعابير.

يحاول غرين أن يمنح هذه العقدة بعداً جسدياً، فيصف عوارضها بالثقب الذي لا ينفكّ يتوسّع كلّما تقدّم المريض في العمر، يغذّيه ويعمّقه تحويل العنف نحو الذات. يصيب هذا الثقب الجسد فعلياً، يصيبه بعطب ذي قدرة أكبر على المرواغة من العجز الجسدي الفيزيائي.

تجد أسيل في هذه العقدة توصيفاً لكسلٍ قيّد جسدها لسنوات. تستخدم كلمة العجز للإشارة إلى فجوة تباعد ما بين رأسها وجسدها على الدوام، فتمنعها من القيام بأكثر الأفعال بديهية، والتخلّي بسهولة عما كانت قد خططت للقيام بها. لدى محاولتها استعادة هذه الإخفاقات المتتالية، لا يسعها سوى تذكّر سنتها الجامعيّة الثانية التي بدأت بتغيّب متكرر عن المحاضرات، قبل أن تتوقف عن ارتياد الجامعة لعامين تقريباً، اقتنعت خلالهما بانعدام الجدوى من استكمال تعليمها أو حتى الحفاظ على العلاقات المحيطة. هناك طبيب نفسي (Psychiatrist) شخّص حالتها بأنها اكتئاب، فوصف لها دواء سيبراليكس، عيار 10 مل أولاً، وكان يزيد العيار كلّما أخبرته بأنّها لا تتحسّن وكلّما لاحظ أنها تستمرّ بسلوكها القديم. تلمّست التغيير في جسدها فقط، حيث اكتسب حوالي ثماني كيلوغرامات إضافية، وهذا ما ضاعف من اضطراب علاقتها مع جسمها وصورته المستجدة.

يفقد الجسد في جلسات الأونلاين إحدى أهم الحركات المترتّبة عليه وهي الذهاب إلى العيادة، بما فيها من جهد لتبديل الثياب، واجتياز الطرقات، وانتظار الدور أحياناً. تتقلّص هذه الحركة إلى كبسة عابرة بالإصبع. يبقى الجسد مُلقىً على الكنبة، يكفي أن يفتح صاحبه تطبيقاً على الشاشة أمامه لكي يلتحق بالجلسة الالكترونية. تقتصّ الشاشة من الجسد، وتبعد بعض أعضائه في محادثات الفيديو وتطردها خارج أبعاد الرؤية ..

غير أن فترة علاجها مع المحلّلة النفسية، منحت بعداً جديداً لاضطرابها. في العادة، يمتنع المحلّلون النفسيون عن تشخيص الحالة بشكل حاسم، تفادياً لاختزال حيوات المرضى إلى العارض فحسب، كما يفعل الأطباء النفسيون. لاحظت أسيل الفارق بعد زيارتها لطبيبين نفسيين تعاملا معها بحسب العارض الاكتئابي فحسب. في المقابل، تعتمد محلّلتها بدلاً من ذلك على التداعي الشفهي الحر، وعلى احتماليات هذا التداعي في كشف أصل العوارض عبر سرديات مروية تؤدي شيئاً فشيئاً إلى دحض التصورات التوارثة والراسخة عن صورتها الذاتية. رغم ارتيادها العيادة النفسية منذ سنة 2019، واعتيادها على المحلّلة وبناء العلاقة معها، إلا أن الطالبة لا تخفي تفضيلها للجلسات العلاجية أونلاين، فهي تعفيها من الخروج من المنزل، أو حتى من التفكير في مظهرها.

ضمن درجات اختفائه وغيابه، يفقد الجسد في جلسات الأونلاين إحدى أهم الحركات المترتّبة عليه وهي الذهاب إلى العيادة، بما فيها من جهد لتبديل الثياب، واجتياز الطرقات، وانتظار الدور أحياناً. تتقلّص هذه الحركة إلى كبسة عابرة بالإصبع. يبقى الجسد مُلقىً على الكنبة، يكفي أن يفتح صاحبه تطبيقاً على الشاشة أمامه لكي يلتحق بالجلسة الالكترونية. تقتصّ الشاشة من الجسد، وتبعد بعض أعضائه في محادثات الفيديو. تطردها خارج أبعاد الرؤية، كما لو أن هذا الجسم المُقطّع، هو الصورة المرئيّة لعطبٍ متوارِ، لا يترك أثراً ظاهراً على هيكله الخارجي.

الصمت كخصاء جسدي

لدى مقارنته بسبات اللسان، يصبح العجز الجسدي هو الصمت بذاته. تحت الهدوء اللامسموع للصمت، يقبع التجاذب الخفي ما بين القول واللاقول. في كتابه «بنات آوى والحروف المفقودة»، يصف الكاتب المصري هيثم الورداني إخفاق اللغة، مشيراً إلى التوتر ما بين الكلام والسكوت: «هناك شيء ما داخل اللغة يقاوم استعمال البشر لها. شيء يجعلها لا تستجيب بسهولة إذا اقترب منها الكلام. وإذا استجابت تقول شيئاً آخر غير ما كان يريد هو قوله. حتى عندما يترك لها الكلام الباب مفتوحاً للتكلّم هي، فإنها تلوذ بالصمت». يصحّ هذا المقتطف لوصف السكوت اللا إرادي الذي يتمكّن من المريض خلال جلسات التحليل النفسي، حيث العارض يقاوم الظهور، وحيث الكلام سيتداعى بعنف لأنه يستخرج معه سنوات وتجارب ثقيلة ومؤلمة أحياناً. والصمت لا يخلّف أثراً، لكنه يطيل إقامته في فضاء الجلسة، يقتطع وقتاً من مدتها الزمنية التي تتراوح ما بين 30 إلى 50 دقيقة أحياناً (بحسب المحلّل والمدرسة التي يتّبعها في العلاج). غالباً ما يكون صمت المريض دليلاً دامغاً على تسرّب الوعي وسطوته إلى اللسان، أو على المقاومة المباشرة للعلاج. ولا يلبث أن يصبح الصمت مضاعفاً ما إن يلتحق بصمت المحلّل الذي يحتفظ به هذا الأخير، من أجل الإصغاء إلى المتحدّث.

للصمت ممرّات كثيرة، إحداها التأتأة التي تعود في أحيان كثيرة إلى أسباب نفسية. بخلاف الصمت، تظهر التأتأة كتعبير علني عن تعذّر الإمساك باللغة المناسبة أو القبض على القول المقصود. تصدر التأتأة نبرة متردّدة ما هي إلا العارض المسموع لنوعٍ آخر من الإخفاق الجسدي. أثناء علاجه النفسي لرجل أربعيني يعاني من عدم قدرته على إقامة علاقة عاطفية، يُرجع المخرج التشيلي أليخاندرو خودوروفسكي تأتأة الرجل إلى نوع من الخصاء الجنسي الذي أصابه بعد طلاق والديه. فلإرضاء والدته، التي تخلّت عن زوجها وعن علاقتها الجنسية به، كان عليه أن يتخلّى بدوره عن طاقته الجنسية التي تمظهرت بعجزه عن الكلام.

يصل خودوروفسكي إلى هذا الاستنتاج من خلال طريقة علاجه «سايكو ماجيك» التي تدمج التحليل النفسي الشفهي بنوع من العلاج الجسدي باستخدام اللمس، ليطبّب الجسد وصدماته أيضاً. فالجسد بالنسبة إلى خودوروفسكي، يملك السبل المثلى للوصول إلى اللاوعي والتعبير عنه أكثر مما يستطيع اللسان واللغة التي تخضع لسطوة المنطق غالباً. وبإعادته الاعتبار إلى الجسد، يبدو «سايكو ماجيك» كجواب مسبق على العصر الافتراضي الذي استكمل عزل الجسد من الواقع، بعد ما طرده وباء كورونا.