في قريةٍ جبلية قريبة من البحر المتوسط ينتمي سكّانها إلى الطائفة العلوية، وعيتُ على الدنيا في بيت جدي لأمي وسط ستة أخوال ذكور. جميعهم انتموا في وقت من الأوقات إلى أحزاب سياسيّة علمانية لها معتقدات متنوعة وأحياناً متصارعة. منهم الشيوعي والقومي السوري والناصري وأصغرهم كان بعثياً، أما كبيرهم فكان قومياً عربياً ماركسياً قضى حياته في الجيش السوري مُسميًا بفخر ولده الوحيد “غيفارا”!

لم يكن بين أخوالي شخص واحد متدّين أو قريب إلى التديّن (العلوي أو غيره) بقدر ما كانوا مشغولين بالسياسة والمجتمع. ترك هذا تأثيره عليّ بشكل كبير وفتح معارك متكررة لعقود طويلة مع والدي الذي اتهمهم بتعليمي “الإلحاد والكفر” بحكم كونهم جميعاً علمانيين (كفرة). تحوّل أبي إلى رجل دين علويّ ذي شأن في المنطقة بينما أصبحتُ أنا شيوعياً. كان أبي مقتنعاً بالمثل العربي “الولد إنْ بار تلتينو للخال” ولم أخيّب ظن أبي في هذا.

لم يكن للمذهب العلوي الذي ننتمي له بحكم الولادة، والبعيد عن شقيّ الإسلام الرئيسين ـ السني والشيعي ـ أيّ تأثير فعلي على حياتنا اليومية. فقد كان ـ ومازال ـ غارقاً في الغنوصية والفردانية، ومجرّد اسم يتكرر في البيئة دون دور فعلي في التربية أو الحياة اليومية.

وما عدا الأعياد الإسلامية المعروفة (الأضحى والفطر) الأقرب للطقس الاحتفالي الاجتماعي من التدين، فإن المذهب العلوي لا ينطوي على طقوسٍ تعبديةٍ جماعيةٍ في المساجد على غرار الجيران السنة في المدن القريبة، إنما تؤكد تعاليمه على مفهوم “جهاد النفس” الصوفي مع تعليمٍ أوّليّ لبعض المفاهيم الدينية للذكور دون الإناث. أما الهيكلية الاجتماعية بين أبنائه، فهي ناتجة عن تقسيم طبقي غير ملحوظ، بين ميسورين (وهم قلّة لا يمكن اعتبارهم أغنياء حقاً) وبقية الناس ـ بمن فيهم رجال الدين ـ وهم فقراء إلى درجة يرثى لها.

يعود تأسيس قريتنا إلى زمن الرومان وفيها بقية من آثارهم. وبعدد سكانها البالغ بضعة آلاف، عاشت القرية حتى منتصف سبعينيات القرن العشرين صراعات سياسية تركزت على منافسات حزبية لتقدّيم الخدمات للناس. فتح الحزب القومي السوري طريقاً يربط قريتنا مع قرية مجاورة وسط الوديان الوعرة. أما الشيوعيون فقد ساعدوا الفلاحين في زراعة الزيتون. فيما حلّ حزب البعث مشكلة مياه الشرب فأقاموا خزّاناً على أطراف القرية. شكّل ثلاثي الأحزاب العلمانية هذا المشهد المجتمعي في القرية قرابة ربع قرن قبل مصادرة واحتكار حزب البعث الحاكم الحياة السورية بعد الثمانينيات بطريقة أورثت خراباً عميماً تجسّدت نتائجه في أزمتنا السورية الراهنة.

تلك الحقبة عشنا سوية أحداث غزو لبنان 1982. وقتها اختفى خالي الأوسط، وبعد فترة قصيرة عرفنا أنه مع المقاومة الوطنية اللبنانية يقاتل مع الشيوعيين. بعدها اختفى خالي القومي السوري ولم نحتج كثيراً من الأسئلة والوقت لنعرف أين هو. أما جدّي فقد قضى صيفاً كاملاً نائماً تحت شجرة زيتون في البرية رافضاً الاستجابة لنداءات جدتي بالعودة للبيت غاضباً على أبنائه العاقين. في الحقيقة كانوا نسخة محدّثة عنه وهو من قضى شطر حياته الأكبر مقاتلاً في شؤون السياسة والدنيا.

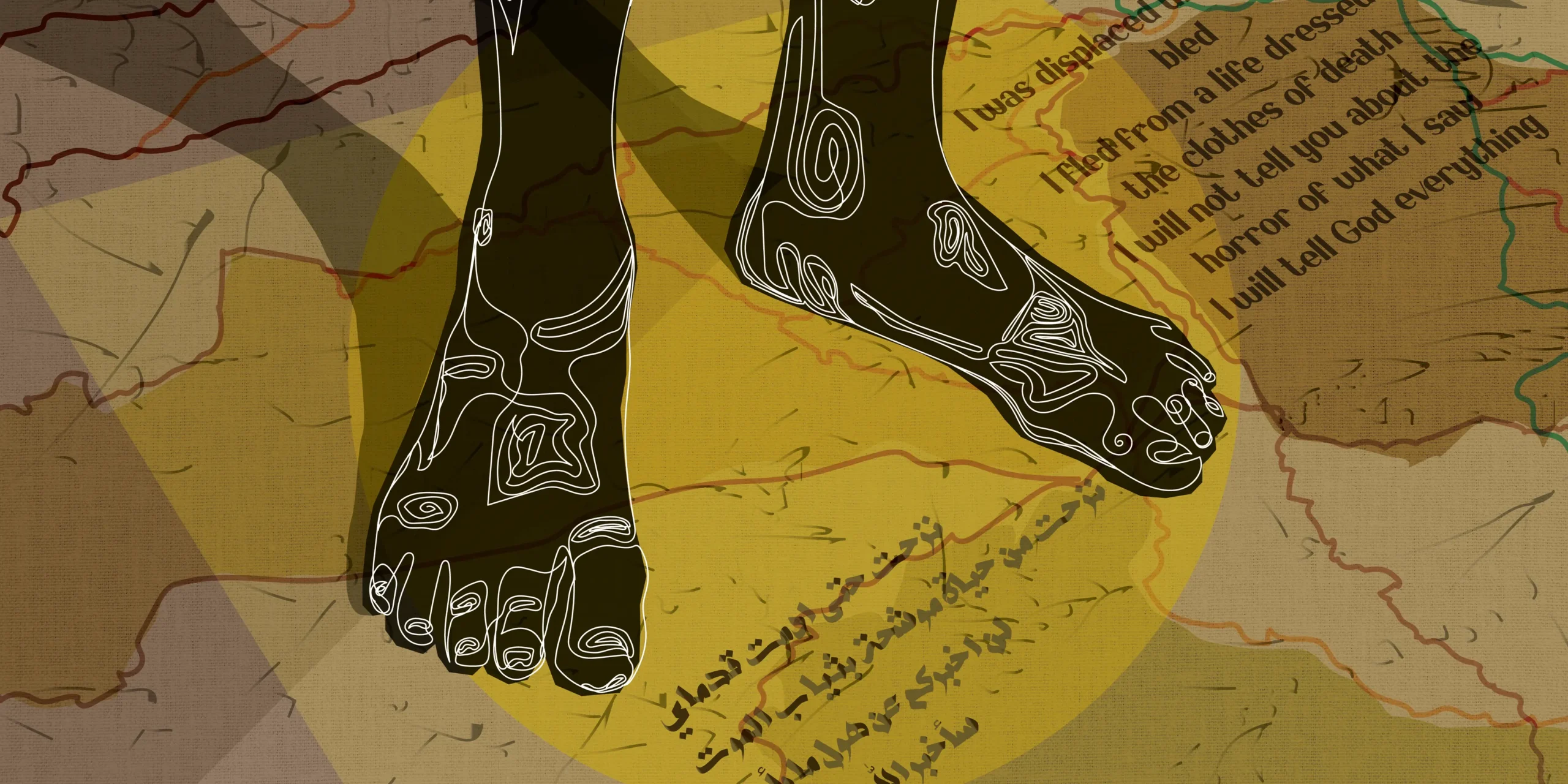

صور على حائط القضية

في مراهقتي، طالما حيّرني سؤال: من أين جاء ذلك الوعي السياسي إلى تلك القرية الجبليّة شبه المنعزلة عن العالم ثمانينات القرن الماضي؟ ولماذا ليس للتدين حضور كبير في هذا المجتمع الريفي حيث الزراعة مصدر دخل الجميع، والإيمان بالإله بوابة عبور إجبارية للحصول على الرزق؟

نهاية الستينيات افتتحت أول مدرسة في قرية مجاورة وتعلّم فيها أخوالي بصعوبة بسبب صعوبة الوصول إليها بسبب ثلوج الشتاء. يروي خالي الأوسط أنه كان يستدين ليرة كل أسبوع من أمي كي يصل المدرسة مستخدماً “بوسطة سليم”.

بنفس الوقت كان الفقر منتشراً حتى بين رجال الدين ذوي المكانة الاجتماعية المتقدمة. وسيلة المعرفة الوحيدة كانت راديو جدّي الفرنسي وصوت الـ BBC يصدح في بيتنا صباح مساء وبعض الصور والكتب المنثورة فوق “سجل القضية”.

في غرفة المعيشة في بيت جدّي أطلق خالي الكبير اسماً على حائطٌ مدهون بالكلس: “سجل القضية”. تلك القضية هي قضية فلسطين. سبب تسمية الحائط كان عشرات الصور التي احتلته والمأخوذة غالباً من المجلات والجرائد.

في الأعلى جلس “جمال” (عبد الناصر) ضاحكاً. إلى الأسفل صورة بالأبيض والأسود لمؤسس الحزب القومي السوري الاجتماعي “الزعيم أنطون سعادة” ومعه عقيلته. أبو عمّار (ياسر عرفات) رئيس منظمة التحرير الفلسطينية جلس في وسط الحائط مع بندقية وكوفيه. في مساحة ضائعة من الحائط عُلّقت صورة للثائر العلوي ضد الفرنسيين الشيخ صالح العلي، وهذه الصورة تناسخت في بيوت العلويين كثيراً. وفي جهة اليسار، كما هو متوقع، حلّ عمنا لينين الأحمر مع رفيقيه الملتحيين ماركس وأنجلز. هذا الثالوث الشيوعي كانت جدتي تنظر إليه وتقول “قدّس الله أرواح المؤمنين”. كانت تظنهم من أولياء الله ولم يصحح لها أحد ذلك أبداً.

الصورة الأهم التي شغلت عالمي ونفّرت جدّي من أسئلتي الطفولية الكثيرة وقتها، كانت صورةٌ كبيرة بالطول الكامل لجدي “أبو فًهد” مؤطّرة بإطار ذهبي بالأبيض والأسود في مركز الحائط، يحمل فيها بندقية “ماوزر ألمانية” محدّقاً في المصوّر بعبوس وتاريخها: “سعسع 1948″، والمصوّر غير معروف. ماذا كان يفعل جدّي في قرية “سعسع” الواقعة على سفوح جبل حرمون (جبل الشيخ) الذي يبعد عن قريتنا قرابة ألف كيلومتر؟ ولماذا هذا العبوس؟

سوريون.. إلى فلسطين

منتصف ثلاثينيات القرن الماضي بدأت تباشير الحزب السوري القومي الاجتماعي بالظهور في بعض مناطق الساحل السوري. أسّس هذا الحزب المفكر والسياسي “أنطون سعادة” المولود في لبنان الحالي معتبراً بلاد الشام (سوريا ولبنان والأردن وفلسطين) والعراق كياناً قومياً واحداً مع نظرية اجتماعية تركز على البعد الحضاري لهذه المنطقة.

زار “سعادة” مدينة صافيتا في طرطوس على الساحل السوري العام 1936 وألقى خطاباً معلناً جاهزية “آلاف السوريين القوميين للدفاع عن لواء اسكندرون” الذي اقتطعته تركيا من سوريا بتواطؤ فرنسي نفس العام، كما زار اللاذقية وأسّس فيها “أمانة حزبية”. تعرّف جدّي على أصدقائه القوميين عبر رفيق قومي من القرية.

كانت تجربة التنظيم السياسي والانتماء إلى أحزاب سياسية تجربةً جديدة وفريدة في الجبل العلوي لحقت تجارب المدن بعد قرابة ربع قرن على انطلاق الأحزاب والجمعيات في المشرق العربي. كان الحزب السوري القومي أوّل الأحزاب في الجبل العلوي ربما بتأثير من مسيحيي الجبل وإلى اليوم تحتل صافيتا ذات الغالبية المسيحية مركز الصدارة في أعداد السوريين القوميين. ساعدت كاريزما سعادة في انتشار أفكاره في أوساط متعلّمة وميسورة بالدرجة الأولى وبدرجة أقل في الأوساط الفلاحية غير المتعلّمة.

لا يوجد لدينا قوائم بأسماء السوريين القوميين الأوائل هناك. بقي جدّي قريباً من الحزب متمتعاً بذاكرة قومية قوية ولكنه لم ينضم رسمياً، ويبدو أن هذا أول تأثيرات الوعي في عائلتنا إذ خلف في سنوات لاحقة عضواً في الحزب القومي شارك في معارك لبنان العام 1982.

بنى سعادة مبادئه الأساسية في فهم المجتمع السوري على مجموعة أفكار مختلطة لاقت قبولاً كبيراً بين نخب مجتمعات الأقليات السورية (المسيحية والعلوية وغيرها). إّن فكرة فصل الدين عن الدولة لعبت دوراً أساسياً في انتشار الفكر القومي ومثلها إزالة الحواجز بين مختلف الطوائف وتنظيم الاقتصاد على أساس قومي وإلغاء الإقطاع وتنظيم جيش قوي وغيرها. ثم جاء الموقف من قضية فلسطين ليعزز حضور الفكر السوري القومي بعد أن التحم فعلياً بهذه القضية الوجودية، وقد كان سعادة أوّل من ركّز في كتاباته المتتالية على رفض زرع الدولة اليهودية في فلسطين وأنّ حل مشاكل يهود أوروبا لا يجب أن يكون على حساب وجود السوريين (الأعمال الكاملة. الجزء الثالث).

الهلال السوري الخصيب

في العام 1936 اندلعت الثورة الفلسطينية الكبرى وقبلها بوقت قليل صدر بيان سوري قومي يندد بفكرة التقسيم التي طرحتها لجنة بيل الأميركية، وعليه دعا سعادة رفاقه لتنظيم أنفسهم في مقاومة المشروع الصهيوني. شكّل الزعيم فرقاً قومية سورية للقتال في فلسطين. ومن هذه الفرق فرقة جاءت من مناطق علوية (اللاذقية) وشاركت في معارك ضد البريطانيين واليهود.

قبيل إعدامه بأشهر، وغداة وصوله من المنفى إلى مطار بيروت رفقة الضابط السوري القومي “فوزي القاوقجي” كانت وصية أنطون سعادة “الجهاد لأجل تحرير فلسطين”. يذكر ذلك “إنعام رعد” أمين عام الحزب في سنوات الثمانينيات في كتابه “الكلمات الأخيرة”.

من بين هؤلاء المتطوعين كان صديق جدي السابق. لم يشارك جدّي لأنه لم يكن منظّماً سياسياً في الحزب لكنه وقتها ترك جيش الشرق (الفرنسي) إلى غير رجعة.

يوضح زي جدّي وقبعته أنه تطوّع في جيش الإنقاذ العربي. أنشئ جيش الإنقاذ استجابة لتوصيات مجلس جامعة الدول العربية المنعقد في بيروت 7 تشرين الأول (أكتوبر) 1947 الذي أسس بدوره لجنة عسكرية أوصت بفتح باب التطوع أمام الشباب العرب للمشاركة في الكفاح المسلح لأجل فلسطين.

وفي 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947، صدر قرار الجمعية العامة رقم 181 بتقسيم فلسطين. وفي 8 كانون الأول (ديسمبر) قرر مجلس الجامعة تزويد اللجنة العسكرية بعشرة آلاف بندقية وذخيرة وبما لا يقل عن 3000 متطوع من الدول المشاركة في الاجتماع. بلغ عدد متطوعي جيش الإنقاذ نحو عشرة آلاف شخص، لكنّ من سار منهم فعلاً إلى فلسطين أقل من خمسة آلاف نصفهم سوريون وزّعوا على أفواج وفرق أصغر. (من أهم مصادر تلك الحقبة كتاب المؤرخ الفلسطيني عارف العارف “نكبة فلسطين والفردوس المفقود“- موقع أرشيف العالمي).

لماذا هذه الرحلة الطويلة؟

وصل خبر فتح باب التطوع إلى جدّي عن طريق صديقه القومي السوري. في أول كانون الأول (ديسمبر) 1947 حمل جدّي وصديقه القومي السوري وابن خال جدّي، صُرّةً فيها خبز وبصل وتين مجفف ـ واتجهوا إلى اللاذقية مشياً على الأقدام أي ما يعادل خمسين كيلومتراً. وهناك بعد يوم كامل من المشي التقى الفرسان الثلاثة بفرسان آخرين قادمين من الجبل العلوي في مركز للتجنيد قرب مبنى الشرطة الحالي. أغلبهم فلاحون وقليل منهم يتقن استخدام السلاح.

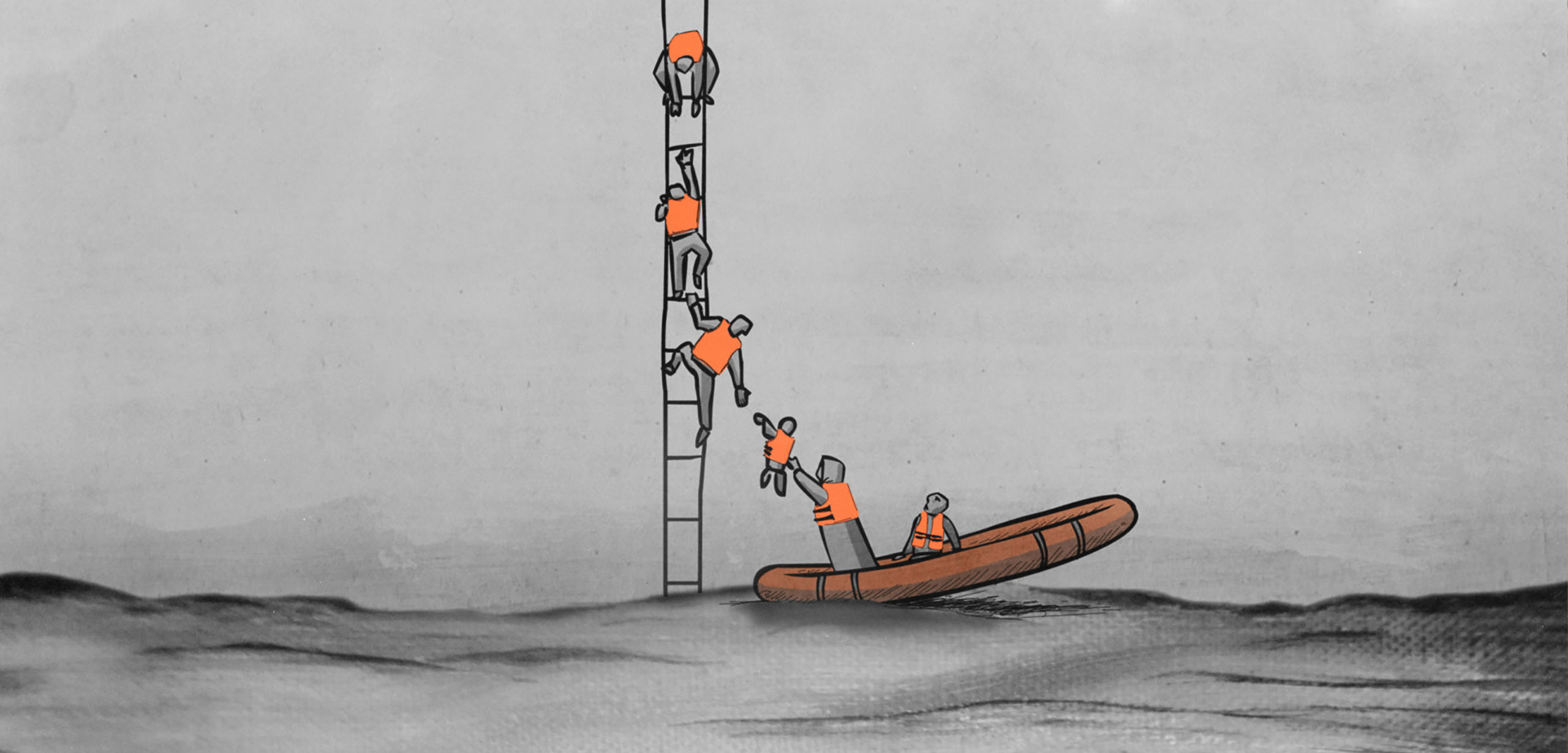

ما الدوافع التي جعلت هؤلاء الشباب ينضمون إلى جيش سيحارب بعيداً عن قريتهم حوالي ألف كيلومتر؟ هل كان المال أو البحث عن عمل هو الدافع الرئيسي لهم مثلما انضم بعضهم إلى جيش الشرق (الفرنسي) زمن الفقر المدقع خلال عشرينيات القرن الماضي؟ كان المتطوعون في جيش الإنقاذ فلاحين يعملون بأراضي الإقطاع مقابل الربع سنوياً، وكانوا الأفقر اقتصادياً وليس لهم دور اجتماعي أو ديني ملحوظ.

لا شك أنّ تفسير الرحلة الطويلة من الساحل السوري حتى سعسع على ضفاف بحيرة طبريا (شمال فلسطين الحالية) له دافع اقتصادي، ولكن هذا التفسير وحده لا يكفي. كان بالإمكان اختصار المسافات والبحث عن عمل في أماكن أقرب، حيث كانت الفرص متساوية للفلاحين في كل مكان. أما راتب جيش حرب الإنقاذ (أربع جنيهات فلسطينية ونصف الجنيه تساوي نفس القيمة بالجنيه الاسترليني) فلم يكن مغرياً إلى درجة ترك العائلة والقرية والسفر إلى الموت المحتمل.

وبالتالي، يرجح أن دوافع انضمامهم متعددة الأوجه، وهي مزيج من الضرورة الاقتصادية والإحساس بالهوية والحماس السياسي التي عكست بمجملها التطلعات الأوسع للتضامن الوطني والقومي لجماعة منعزلة عن صناعة السياسة وراغبة في دخول معترك العالم الجديد من باب الانغماس فيما يجري بصدق. لقد ساهم الفكر القومي السوري في تعزيز توجه وعي الجماعة العلوية المنظور إليها من قبل الغالبية الإسلامية على أنها (منشقّة عن الإسلام الحقيقي)، إلى أبعد من مجرد التفكير بدولة طائفية صغيرة إلى دولة قومية سورية. لاحقاً، سوف يحارب حزب البعث العربي الاشتراكي الوعي القومي السوري وينقله مسافةً أبعد نحو وعي قومي عربي، وسوف يلاقي الفكر القومي العربي انتشاراً أكبر في بيئات الفلاحين العلويين خلافاً لبيئات فلاحية مشابهة في سوريا سوف تبقى فيها الأيديولوجيات الإسلامية حاضرةً وبقوّة.

كانت مرحلة تطوع العلويين في جيش الإنقاذ مرحلة ثانية من مراحل تشكّل “الهوية العلوية” ببعدها الوطني ـ والقومي (السوري والعربي). المرحلة الأولى امتدّت من نهاية الاحتلال العثماني وثورة صالح العلي المبكرة ضد الانتداب الفرنسي (1920) ونشوء علاقات مع الحكم الفيصلي وصولاً إلى الاستقلال عام 1946. أسهم إعلان “الدولة العلوية” عام 1925 والتي لم تعش طويلاً، في تعزيز الصراع بين الفكرة الاستقلالية العلوية ونظيرتها الوطنية السورية لتفوز الأخيرة وتتعزز بعد الحرب العالمية الثانية. كان واضحاً في عقدي الانتداب الصراع بين رغبة الجمهور العلوي في البقاء ضمن الحيّز السوري ورغبة المتحكمين من الإقطاع والمتنفذين، في إنشاء دولة على غرار دولة “لبنان الكبير“. من المهم أن نذكر أنّ أول علم سوري (أبو الثلاث نجوم) رُفع في ثكنة فرنسية في سورية ولبنان رفعه ضابط علوي في تلكلخ العام 1945. سيكون لهذا الضابط شأن كبير في حرب الإنقاذ.

صورة لمقاتلين من جيش الإنقاذ العربي التُقطت في القسم الأوسط من فلسطين، آذار/ مارس 1948. المصدر: الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية.

نحو فلسطين السوريّة

بدأ ترداد اسم “قضية فلسطين” على ألسنة السوريين في حقبة مبكرة من تاريخ بلاد الشام، حيث تناولت الصحف المحلية هذه القضية داعيةً إلى الاستعداد للخطر (اليهودي) الداهم قبل ظهور مصطلح (الصهيونية) كتمييز لها عن الدين اليهودي. لعبت جريدتا “العلوي” و”النهضة” اللتان صدرتا في طرطوس السورية خلال الثلاثينيات، دوراً مهماً في هذا السياق. كانت “النهضة” أقرب للفكر القومي السوري وكان صاحبها الطبيب وجيه محي الدين من الموقّعين على عريضة قدّمت للفرنسيين برفض انفصال الجبل العلوي عن الوطن الأم سوريا.

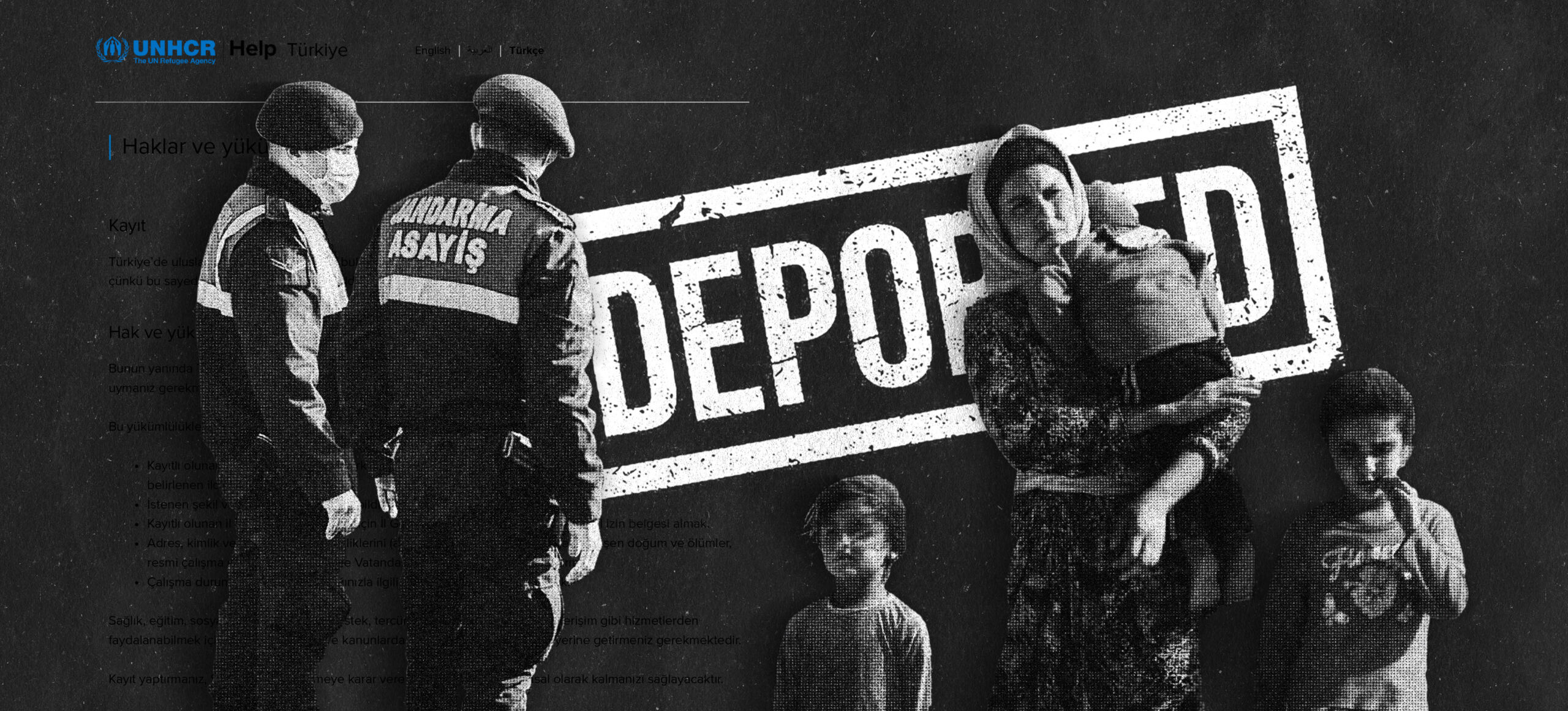

لم يتوفر إحصاء دقيق لمن التحق من الساحل السوري بجيش الإنقاذ، إذ فُقدت سجلات اللجنة العسكرية وسط الانقلابات التي اجتاحت سوريا بعد النكبة، كما يذكر عارف العارف في مقدمة الجزء السادس من كتابه “النكبة”. يُعتقد أن سجلات جيش الإنقاذ أتلفت عمداً لتجنب المحاسبة المحتملة عن أخطاء تلك المرحلة الحرجة، بما في ذلك الفساد المالي. كان جيش الإنقاذ تحت إدارة ضباط سوريين، وضم 46 ضابطاً وكميات كبيرة من السلاح والعتاد، بالإضافة إلى المتطوعين الجدد. وفق رواية جدي، تم نقل حوالي مئة متطوع من اللاذقية إلى معسكر قطنا قرب دمشق بواسطة شاحنات الجيش السوري الناشئ، واستغرقت الرحلة نهاراً كاملاً.

يضيف الضابط والقيادي العلوي والمشارك في صناعة الانقلابات محمد معروف في كتابه “أيام عشتها“، ص 55، أنّ نسبة الجنود العلويين في الجيش السوري نهاية العام 1947 بلغت 80% خاصّة في سلاح المشاة. كان هذا متوقعاً نظراً لكون قوات الجيش السوري الناشئ منبثقة عن جيش الشرق الذي أنشأه الفرنسيون من الأقليات بشكل رئيسي. كان تعداد الجيش السوري قرابة خمسة آلاف فرد معظم ضباطه من السُّنة عدا بضعة أفراد من الأقليات.

جيش الإنقاذ وجدّي العلوي

نهاية العام 1947 نُقل المتطوعون إلى الجبهة بعد خضوعهم لتدريبات سريعة في بلدة قطنا قرب دمشق. خضعت قوات جيش الإنقاذ لقيادة الضابط السوري فوزي القاوقجي (ابن طرابلس ـ لبنان) وحُصرت مهمتها في مناطق (الجليل والسامرة) بعد اعتراض المفتي الفلسطيني أمين الحسيني على قيادة القاوقجي لكامل الجيش. وفي 8 كانون الثاني (يناير) 1948 دخل فوج اليرموك الثاني بقيادة المقدّم أديب الشيشكلي فلسطين وحط رحاله في صفد. ومن بين عناصر هذا الفوج كان جدّي وزملائه. كانت المرة الثانية ـ والأخيرة ـ التي وطأ فيها جدّي أرض القداسة والحلم.

روى لي جدّي أنه التقى بالفوج بنائب حماة في البرلمان السوري أكرم الحوراني، والطبيب عبد السلام العجيلي والطبيب فيصل ركبي. كان اسم الحوراني قد بدأ بالانتشار كمحام عن طبقة الفلاحين بينما كان العجيلي كاتباً قصصياً معروفاً. سألتقي في بيروت بعد سبعين عام بابنة الطبيب الركبي منفيةّ عن بلدها سوريا بعد مشاركتها في الحراك ضد الرئيس الثاني لسوريا بشار الأسد. لا أعرف ما إذا كان وعي هؤلاء القادة والنخب وتفسيرهم للعالم قد وصل إلى جدي في تلك الظروف، وما هو مدى وتأثير هذا الوعي عليه. ولكن من الأكيد أنهم أثّروا به بوجهات نظرهم السياسية والاجتماعية.

هل كان هناك فوج علوي؟

في بداية معارك صفد (شمالي فلسطين) صيف العام 1948 ترك جدّي فوج “الشيشكلي” وانضم مع رفاقه إلى جنود “الفوج العلوي” بعد انسحاب الشيشكلي نحو لبنان. الفوج كان يضم تقريباً خمسمائة عنصر. في معارك صفد قاتل المتطوعون قليلو الخبرة جنوداً ومدنيين يهوداً مدرّبين تدريباً عالياً. استمرت المعارك أسابيعاً وشهوراً بقيادة الضابط العلوي غسّان جديد وحققت نتائج جيدة ولكنّ نقص العتاد انتهى بهذه القوات إلى الانسحاب.

في 28 تشرين الأول (أكتوبر) “أطلقت قوّاتنا إلا أقلها آخر طلقة من مدافعها وبنادقها ولم يبق لدينا ما ندافع به، وبقي فصيل واحد في سعسع يساند الجبهة لديه بعض الطلقات كان يستعملها مستميتاً” حسب القاوقجي في مذكراته (ص 490). هذا الفصيل في سعسع هو فصيل غسان جديد. في 29 تشرين الأول انسحب “الفوج العلوي” باتجاه ترشيحا اللبنانية ثم إلى سوريا، وبعدها قبل حلول العام الجديد وصل جدي إلى القرية.

في السياق التاريخي لحرب فلسطين العام 1948، يبرز موضوع تشكيل فوج خاص باسم “الفوج العلوي” كمسألة تتطلب تمحيصاً دقيقاً. ففي ظل غياب وثيقة رسمية تثبت تشكيل “فوج علوي” ضمن جيش الإنقاذ، تشير روايات كتبها أشخاص ثقة إلى وجوده فيما ينفيها آخرون. سيبقى هذا التأرجح بين الحقيقة والرواية ثابتاً في تعاطينا مع حرب فلسطين والمشاركين فيها.

المؤرخ الفلسطيني عارف العارف صاحب كتاب “نكبة فلسطين” (صدر العام 1952) يقول إن الأفواج التي تشكلت في كانون الثاني 1948 لم تشمل أي إشارة إلى فوج علوي، بل كانت تحمل أسماء مثل “اليرموك” و”أجنادين” و”العراق” و”حطين” إضافة إلى “الفوج الدرزي”. وحتى بعد أنّ أعيد تنظيم قوات الإنقاذ في حزيران 1948 فإنّ المؤرخ “العارف” لا يذكر في كتابه اسم “الفوج العلوي” ضمن الأفواج المستحدثة بعد الدخول الرسمي للجيوش العربية، ولكنه يذكر في الجزء الثالث اسم “الرئيس غسان جديد” قائداً لإحدى السرايا.

خلاف هذا، فإنّ فوزي القاوقجي، قائد جيش الإنقاذ، يروي في مذكراته إنّه تمت إعادة تنظيم القوات العربية تحت قيادته وتشكيل أربعة أفواج، من بينها “فوج علوي” بقيادة “الرئيس غسان جديد” (الرئيس رتبة عسكرية تعادل نقيب) ولا يذكر القاوقجي عدد منتسبي الفوج.

تسمية “الفوج العلوي” تثير تساؤلات حول مدى دقتها وما إذا كان “الفوج” نفسه يعكس تركيبة طائفية حيث لا تتوفر قوائم بأسماء جنود وضباط الفوج العلوي، وليس من دلالة قاطعة أنّ الفوج العلوي كان يضم فقط جنوداً علويين. يذكر المؤرّخ عارف العارف أنّ معركة “الزراعة” التي شارك فيها غسان جديد كانت مع جنود المشاة وتبعه البدو الحجازيون يقودهم الملازم سعدون، ولكنه لا يذكر اسم الفوج أو الفصيل العلوي.

في مواضع أخرى، فإنّ البحث في موقع مؤسسة الدراسات الفلسطينية (الأكثر رصانة) عن كلمة “الفوج العلوي” عبر عدة كلمات مفتاحية لم يفض إلى نتائج واضحة. في مذكرات موشيه شاريت (أول وزير خارجية إسرائيلي 1948-1955) ورد اسم غسان جديد رئيساً للجنة الهدنة السورية 1949 ولكن لا سيرة للفوج العلوي. فهل كان اسم الفوج نسبةً لغسّان بحكم كونه علوياً؟ من المرجّح تفضيل غسان اسم قومي سوريّ على تلك التسمية الطائفية. بالمقابل هناك تسميات لسرايا (بحدود مئة شخص) تحمل تسميات مناطقية وإثنية (مثل السرية الحلبية والشركسية).

كان غسان جديد من قرية “دوير بعبدة” (جبلة الساحلية) التي يظهر موقعها أعلى الجبل المقابل لقريتنا. قوميّ سوريّ شرس وأحد ألمع ضباط الجيش السوري وأكثرهم ذكاءً. وهو أوّل من رفع العلم السوري فوق ثكنة فرنسية العام 1945. في بدء حرب النكبة، ترك مهمة التدريب في الكلية العسكرية (حمص) والتحق بجيش الإنقاذ.

قبل المعركة الأخيرة مع الفوج العلوي أصيب زميل جدّي في الخندق جميل علاء الدين، من قرية بسنادا (اللاذقية)، إصابة قاتلة في معارك “تل المالكي” بعد أن حكمته رغبة قاتلة بإشعال سيجارة في قلب الخندق ليلاً فكان هدفاً سهلاً للقناص المعادي. لم يكمل سيجارته. لا أعرف إذا كان جثمان الرجل قد وصل بلدته ولكن صورته معلّقة اليوم في صالة التعزية ضمن مجموعة كبيرة من شهداء القرية في معارك ممتدة من حرب النكبة (1948) إلى معارك سوريا الأخيرة.

رافقت شجاعة وبسالة وتضحيات المتطوعين خيانات كثيرة من الأنظمة العربية. في مذكراته يروي القاوقجي كثيراً من أسرار تلك “النكبة” ويختمها بعبارة قاسية: “لم يعرف التاريخ أرضاً غالية مقدّسة ضاعت بأرخص مما ضاعت فلسطين” (مذكراته، ص 8). على هذا أعتقد أنّ عبوس جدي في تلك الصورة مبرر تماماً. لقد كان ابن خاله الذي استشهد في صفد قناصاً بارعاً ولم يكن من السهل قتله.

مقاتلو جيش الإنقاذ العربي يندفعون من سيارة عسكرية نحو مستوطنة كفار عتصيون قرب الخليل. المصدر: الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية.

قبورٌ صارت بعيدة

حفظت ذاكرة جدي من أسماء متطوعي جيش الإنقاذ عدداً قليلاً. من بينهم من سقط فوق أرض فلسطين ودفن هناك. منهم مصطفى شحادة وعارف جراد من قرية اشتبرق (إدلب) ونديم عثمان من القرداحة (اللاذقية) وأحمد سميّا من كلماخو (جبلة) وأسماء أخرى طواها الزمن. يوفّر كتاب “سجل الخلود” لـ عارف العارف أسماء أفراد من الجيش السوري ينتمون إلى أكثر من أربعين قرية علوية. سجل شهداء جيش الإنقاذ غير موجود.

لم أعرف من جدي متى حضر المصوّر والتقط صوراً للجنود المشاركين. ربما حدث ذلك في وقت الهدنة التي أعلنت شتاء العام 1948. ولم أستطع انتزاع معلومات منه بشأن كيفية حصوله على الصورة وقد كانت تحتاج تحميضاً وطباعةً. وعلى الأرجح أنه زار المصوّر في دمشق ودفع ثمنها. احتفظ جدي بالصورة طيلة العقود التالية حتى وافق على تعليقها على حائط القضية.

بعد عودته للقرية نهاية العام 1948 أصبح جدّي أوّل فلّاح يطالب بقطعة أرض مستقلة عن أراضي الإقطاعي الذي كان يعمل تحت إمرته. لم ينجح في مسعاه حتى رفع دعوى قضائية تولاها محام في مدينة بانياس. كان المحامي أخاً للإقطاعي. هذه من مفارقات البلاد والحياة.

أكمل جدي حياته في عمل الأرض وحيداً شبه صامت، يحمل معه بقجته من البصل والزيت وخبز التنور إلى جوار أقدم ثلاث أشجار زيتون في المنطقة، بقي يعيد هذا الفعل حتى رحيله منتصف التسعينيات.

بعد انهيار الشكل القديم للعالم خفتت فكرة المقاومة وتوسّعت “اسرائيل” حتى التهمت مناطقاً كثيرة في بلاد القوميين السوريين. ضيّع البعثيون حكّام البلاد لنصف قرن العباد والاقتصاد والكرامة. ترك أخوالي السياسة والأحزاب وانغمسوا في تأمين حفاضات أولادهم. اختفت المكتبة من البيت كتاباً وراء آخر واختفت الصور التي روت حكايات القضية. اليوم، ورغم سقوط النظام البعثي في سوريا وتحوّل القضية الفلسطينية إلى آخر هموم حكومات المنطقة وقياداتها الجديدة التي لا تمتلك ذاكرةً لفلسطين ولا لغيرها، ما تزال صورة جدّي معلّقةً في بيتي بكامل بهائها على حائط جديد يحمل نفس الاسم: “حائط القضية”.

عندي يقين بأن ما فعله جدي هو وحده الصحيح في ظل هذا الخراب المقيم.