في الفاتح من يونيو عام 1955، عاد الزعيم منتصرًا على متن باخرة “مدينة الجزائر” من سجنه الفرنسي. وفي ميناء حلق الواد استقبلته الجماهير من سكان العاصمة والبلدات القريبة والبوادي البعيدة كذلك، في يومِ، سيعرف فيما بعد بعيد النصر.

يومها امتطى بورقيبة جوادًا إلى جانب فرسان قبيلة جلاص ( الذين اشتهروا بأداء لوحات الفروسية الجماعية منذ أيام الحماية الفرنسية) في مسيرته نحو الحاضرة. وعلى عاتقه مظلةٌ مزينةٌ بريش النعام، تمامًا كالتي يضعها أعيان وفرسان تلك القبيلة. لم تكن ذكرى النصر، مجرد لحظةٍ عابرة في حياة بورقيبة، بل لعلها كانت أصدق لحظةٍ توحد فيها الشعب باختلاف فئاته وراء الرجل، قبل أن تأخذ الأحداث، بعد أشهرٍ، منعطفها المأساوي.

لم يكن الرجل معتادًا على ركوب الخيل، بل أنه أخذ دروسًا في الغرض، على عجلٍ في فرنسا، قبل قدومه بفترةٍ وجيزة. كما أن ابن البلدة الساحلية ثم ساكن الحاضرة، لم يكن فارسًا ولا علاقة له بفرسان البوادي والقبائل. وكل ما في الأمر، أنها كانت لقطةً مسرحية سرعان ما أسْدِل عنها الستار، إذ أشاح الزعيم بوجهه عن القبائل، بل وناصبها العداء في البداية، ثم تناساها في الأخير.

وكذلك فعل نظامه والأمة التي صوّرها على شاكلته وهواه. وعلى إمتداد ثلث قرنٍ من عمر دولة الزعيم جففت منابع القبائل ومسحت من الأذهان ولم يبق من ذكراها في مخيال التونسيين سواء كانوا “أولاد عروش” أو أولاد مدن، إلا تلك الصورة القاتمة عن التعصب القبلي والفوضى دون سواها. صورةٌ رُسِمَتْ على مهلٍ، وجندت لها دولة الاستقلال ألمع عقولها في شتى الميادين، وبنتها على حقائق أحيانًا وفي أحيانٍ كثيرة على أساطير.

وحشٌ يؤرق مضجع الزعيم

منذ اللحظة الأولى للاستقلال، مثلت القبائل خطرًا شخصيًا يتهدد الزعيم في ذاته وحكمه، ذلك أن أغلب أبناء القبائل تشيعوا لخصمه الأكبر صالح بن يوسف في الفتنة “اليوسفية”، ورغم مغادرة الأخير تونس نحو المنفى، إلا أن الجزء العريض من القبائل، حافظوا على مساندتهم له، خاصةً في جنوب البلاد ووسطها. وبالتالي كان على الزعيم أن يفكك بؤر المقاومة هذه، خاصةً وأنها تتعارض مع رغبته الملحة في بناء “الأمة” ومركزتها بين يديه.

كانت الكتلة السكانية لتونس عشية الاستقلال تتكوّن من خمس مركّبات متباينة الحجم، أولًا هناك البْلْدِية أو “الأرستقراطية” سليلة عصر بايات تونس والمتركزة في مدينة تونس وبعض المدن الأخرى، تليهم البورجوازية الصغرى في منطقة الساحل -والتي خرج منها بورقيبة- والتي تركز نشاطها في الفلاحة والحرف، وتحالفت لاحقًا مع البْلْدِية. المكون الثالث، وهو الأكبر حجمًا، هو المكون القبلي الذي شغل أغلب بوادي تونس وصحرائها، وشكّل حوالي 70 بالمئة من أصل مجموع السكان الذي كان في حدود الأربع ملايين نسمة. أما المُكَوِنين الباقيين فهما الجبايلية، وأغلبهم قرى وقبائل صغيرة أمازيغية بالإضافة إلى اليهود والأوروبيين الأجانب من طليان ومالطية وفرنسيس، والذين كان عددهم صغيرًا، وتركوا البلاد لاحقًا لأسبابٍ خارجية أكثر منها داخلية.

وقد طمح بورقيبة لأن يخلق أمةً، وزَعَمَ أنه يفعل ذلك من عدم. فقبله لم تكن هناك تونس، صحيحٌ أن مدينةً وجدت بهذا الاسم، ولكن حكمتها سلالة من الأغراب وفي محيطها قرى وبلداتٌ، ثم قبائل متوحشة يأكل بعضها بعضًا على امتداد القرون، ولا يجمعها غير الحرب والفوضى والشتات أو محلة الباي التركي بين الحين والآخر. حتى جاء هو، أب الوطن، ليوحده ويجعله شعبًا وأمةً واحدة. وعلى أرض الواقع، ترجم هذا الطموح في دولةٍ مركزية تحتكر كل شيء ولا تقبل بأي كيانٍ آخر ينازعها السلطة وتمثيل الناس. وبعد تصفية الطرق الصوفية والمؤسسات الدينية وبقايا الارستقراطية، أكمل ما بدأه الاستعمار في القضاء على ما تبقى من الحياة القبلية، بالتوازي مع بناء سرديةٍ كاملة، أعادت قولبة القبيلة في أذهان الناشئة وخصوصًا أطفال القبائل والبوادي، ذرية الأعداء.

و”الشيخ العربي” كما يحلوا للمقربين منه تسميته، لم يحمل أي مشروع قبلي، بل إنه ناصر بورقيبة في صراعه المبكر مع بن يوسف. غير أن ذلك لم يشفع له ولرفاقه، لحظة حاولوا تأسيس جمعيةٍ مدنية للإحاطة بمقاتلي الحركة الوطنية المعروفين اعلاميا باسم “الفلاقة”، إذ أسرعت السلطة لإجهاض المحاولة.

منحتهم الدولة تعليمًا عصريًا ومجانيًا، لم يعرفه السابقون منهم، من مراحله الأساسية إلى الجامعية. وقدمت لهم الطعام والثياب والمبيت، وفرصًا حقيقية لتغيير واقعهم تحت مسمى المصعد الاجتماعي. ليبرز من بين تلك الأوساط الموغلة في الفقر والعوز أطباءٌ ومهندسون وأساتذة. وفي المقابل، جردتهم من كل انتماءٍ آخر، خاصةً تجاه ماضيهم وخصوصيتهم. وجرّعتهم على امتداد السنوات، خطابًا لم يتوقف عن شيطنة ميراثهم: فالأمازيغ بدوٌ ضاعت بخيانتهم قرطاج، وبنو هلال بدوٌ خربوا القيروان. وأحفادهم المشتركون أفسدوا المسار الإصلاحي عام 1864. وبطبيعة الحال، كان ابن خلدون رمز البلاد المعرفي الأكبر، مرجع هذه السردية، ومقولته “متى عُرّبت، خُرّبت”، حكمًا باتًا ضد “العربان”، ذلك الوصف الذي يُرمى به كل بدوي بقطع النظر عن اثنيته.

وللتأكيد على هذا، نقّب دعاة القومية التونسية في التاريخ، وأعادوا رسمه تهويلًا وتهميشًا حسب السياق. فالحركة الشابية في القرن السادس عشر مثلًا، تم نسيانها، ومن محاولةٍ جادة لتوحيد القبائل والحواضر في مواجهة الخطرين العثماني- الإسباني، أمست مجرد حركةٍ صوفية هامشية. وأما توحد القبائل في ثورة بن غذاهم عام 1864 ومقاومة الفرنسيين عام 1881-1882، فلم ينظر إليها إلا كلحظةٍ اندفاعية غير عقلانية. وفي مقابل ذلك، تم التركيز على الصراع “الباشي – الحسيني” أواسط القرن الثامن عشر، وتصويره كحربٍ أهلية دموية وكمثالٍ على انعدام الانتماء وحب الفوضى.

ولترسيخ هذه الصورة، لعبت أعمال ومقالات محمود بوعلي، المؤرخ الشاب القادم من الأوساط الحضرية، والدستوري الوفي للزعيم ومشروعه، دورًا مبكرًا ومحوريًا، حتى أن بورقيبة نفسه، عام 1967، لم يتوان عن الإشادة به ودعوة التونسيين للاطلاع عما كتبه بخصوص تلك المرحلة. وذلك في خطابٍ استهله بلهجته التونسية البيضاء، متأسفًا على ماضي تونس أين “تصدمنا هالنزعة للفوضى والتناحر القبلي والغورة”.

وعلى كل حالٍ، فإن ذلك الخطاب لم يكن الوحيد، بل سبقته مناسباتٌ عدة أكّد فيها الزعيم على امتعاضه من تلك النزعة العروشية المتعصبة. وموجهًا هجومه نحو مقاتلي الحركة الوطنية، الذين شكل أبناء القبائل عمودها الفقري، واصفًا إياهم بالفلّاقة وأصحاب “المكاحل المكسبة”، شأن خطابه في سوسة عام 1959. وعن هذا الخطاب بالتحديد يحدثنا العربي العكرمي في مذكراته، والأخير كان من أوائل المقاتلين الذين التحقوا بالمقاومة المسلحة في جهة قفصة والتي تكونت أساسًا من أبناء قبيلة الهمامة.

و”الشيخ العربي” كما يحلوا للمقربين منه تسميته، لم يحمل أي مشروع قبلي، بل إنه ناصر بورقيبة في صراعه المبكر مع بن يوسف. غير أن ذلك لم يشفع له ولرفاقه، لحظة حاولوا تأسيس جمعيةٍ مدنية للإحاطة بمقاتلي الحركة الوطنية المعروفين إعلاميًا باسم “الفلاقة”، إذ أسرعت السلطة لإجهاض المحاولة، خاصةً وأن القائمين بدوٌ من غير الحضر. وهو ما اعتبرته دولة الاستقلال شكلًا من أشكال المروق عنها والتأسيس لهياكل بديلة وبناءً لسرديةٍ موازية تعطي دورًا أكبر لأبناء الدواخل في المروق عن هيمنة المركز وبالتالي سحب البساط ولو جزئيًا من تحت “البورقيبية”.

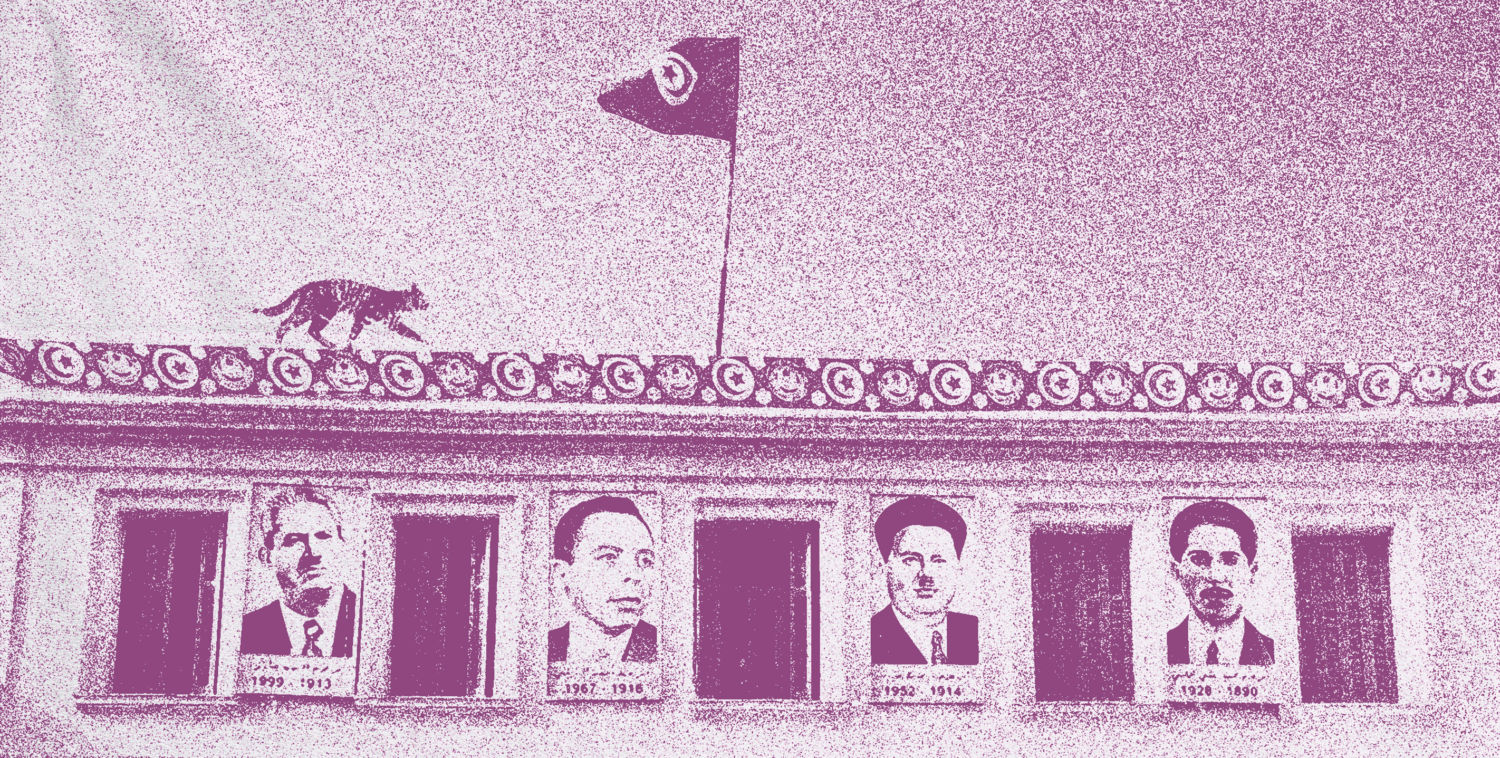

الصورة الأصلية: Radio Express FM. تنشر تحت رخصة المشاع الإبداعي

تجفيف المنابع

تبنت دولة الاستقلال ظاهريًا على الأقل، المواطنة معيارًا وحيدًا لتحديد هوية التونسيين، ومع ذلك، نجحت الانتماءات القديمة لفئات كثيرة في الصمود وإعادة التموضع ضمن النظام الجديد كالأرستقراطية الإدارية والعلمية القديمة أو حتى برجوازية الساحل. وعلى نقيض ذلك، تم وأد الأواصر القبلية ليحل محلها مواطنون “فرادى” لا حائل بينهم وبين الدولة. وهو ما تحقق بأعمال شتى، أبرزها: تفتيت التراب والدم.

والمقصود بتفتيت التراب، هو إعادة الدولة الحديثة للتقسيم الترابي للبلاد التونسية من جديد، على خلاف المتعارف عليه منذ نهايات العصر الوسيط، حين ساد معيار القبيلة كمحدد للمنطقة الإدارية. لتعمد إلى تفتيت مجالات القبائل وتشتيتها، وخلق كيانات ترابية جديدة تجمع سكانًا من قبائل شتى بهدف إضعاف الوحدة القبلية في المجال.

وتمنحنا ولاية سيدي بوزيد في وسط تونس مثالًا نموذجيا على هذا المنهج، فهي ولاية مستحدثة من العدم أواسط السبعينات، وضعت بشكلٍ يسمح أساسًا بشطر مجال الهمامة، خصوم بورقيبة الألداء في الوسط والجنوب، إلى نصفين. ومع ضم مناطق من ولايات أخرى، تسكنها فروعٌ منتمية لقبائل جلاص وماجر والمثاليث، إلى هذه الولاية. أمعنت الدولة في إضعاف تركيبة وتمثيلية الهمامة في الكيان الجديد، وإضعاف القبائل الأخرى عبر اقتطاع أجزاء من مجالها وفروعها في الوقت نفسه.

لم يتورع بورقيبة عن كشف نواياه تجاه القبائل، ففي خطاب له في هذا الصدد سنة 1958، وتم توثيقه فيما بعد تحت عنوان: “حركتنا قامت على الوحدة القومية” يحدثنا: “أدركنا عدم التجانس بين أفراد الشعب، فهناك حضريون في العواصم … وبدويون يعيشون عيش الجاهلية في جزيرة العرب التي حدثنا عنها تاريخ صدر الإسلام مثل بني يزيد، نفات، جلاص، الهمامة، وزغمة، إلخ” ..

وإلى جانب تفتيت التراب، سعت السلطة الجديدة، من خلال استغلال تقنين الحالة المدنية وتعميمها، إلى حصر وإلغاء الألقاب القبلية الكبرى، عبر تثبيت الألقاب العائلية الصغرى للأفراد أو الاستعاضة بأسماء أحد الأجداد، أو حتى الأب، بل حتى وضع اسم شخصيات محلية بارزة في الحزب الحاكم في خانة اللقب في الوثائق الرسمية. وقد تمت هذه العملية في مرحلة ما عرف شعبيا بفوضى الألقاب، مطلع ستينات القرن الماضي أو بحملة “تهذيب الألقاب” رسميًا.

ومن خلال هذه الحملة لم يتورع بورقيبة عن كشف نواياه تجاه القبائل، ففي خطاب له في هذا الصدد سنة 1958، وتم توثيقه فيما بعد تحت عنوان: “حركتنا قامت على الوحدة القومية” يحدثنا: “أدركنا عدم التجانس بين أفراد الشعب، فهناك حضريون في العواصم … وبدويون يعيشون عيش الجاهلية في جزيرة العرب التي حدثنا عنها تاريخ صدر الإسلام مثل بني يزيد، نفات، جلاص، الهمامة، وزغمة، إلخ”. وليخلق الانسجام بين هذه العناصر أعلن أن “مأمورية الحكومة … تهم العروش وهي أنهم لا يحملون أسماء عائلية وينتسبون إلى الآباء والأجداد ولا ينسب إلى عائلة ما خارج المدن والقرى إلا أفراد قلائل وليس من اللائق في عهدنا الجديد أن يعيش مواطنو جمهوريتنا الفتية على هذا الوضع”.

وبدأ تنفيذ هذا المشروع مباشرةً، خلال السنوات الأولى لحكم الزعيم. ولتكون النتيجة فيما بعد: خليط من الألقاب العائلية، وإخوة يحملون في البيت الواحد لقبين وأكثر. في حين يفقد أولاد العروش، النازحون نحو المدن الكبرى، أي روابط مع الجذور، وحتى اللقب كوسيلة للتعريف والانتماء، يمسي عاجزًا في أحيان كثيرة على الكشف أو الإحالة لأي شيء.

النخبة والنسيان الطويل

مع السنوات اللاحقة فقدت القبيلة كظاهرةٍ اجتماعية أي وجود ضمن حيز الشأن العام. وداخل الجامعة وفي الأوساط المثقفة، غابت القبائل كموضوعٍ للبحث الجدي والموضوعي إلا فيما ندر، وحتى حضورها فلا يعدو أن يكون هامشيًا، أو موظفًا لخدمة سرديات، عادةً ما لا يحمل أصحابها محبةً كبيرة للبدو.

ففي حقل الدراسات التاريخية مثلا، أشار حمادي الدالي في كتابه “الدولة والقبيلة والزاوية والفقهاء بالبلاد التونسية” لظاهرة عزوف أغلبية المؤرخين التونسيين من الجيل الأول للاستقلال عن دراسة الفضاء القبلي إلا فيما ندر وذلك لصالح التركيز على الفضاء الحضري. ومركزية المدينة في البحوث التاريخية، تواصلت مع الجيل الثاني من المؤرخين، باستثناء قلة أبدت بعض الاهتمام القصير بالقبيلة، قبل هجرانها مجددًا، ربما كرهًا وذلك تحت تأثير “المؤسسات المدينية” من مراكز للأبحات وجمعيات صيانة للمدن، في مقابل غياب أي مؤسسة بحثية تضع على عاتقها تمويل ودعم الأبحاث حول الجماعات القبلية.

فقط مع الجيل الثالث من المؤرخين- أي الجيل الحالي- سنتمكن من معاينة مجهود أكبر وتوجه أكثر جدية للبحث في تاريخ القبائل التونسية خارج الصورة النمطية التي صاغتها المدرسة الاستعمارية وورثتها الجامعة التونسية، عن “تكلس وتحجر وعنف وتوحش” القبائل. والمهم هنا أن هذا الجيل، سيتخذ على عاتقه تغيير هذه الصورة، مدفوعًا ربما عاطفة بانتماء كثير من أبنائه لأصول بدوية، على عكس الرعيل الأول الحضري، وتبرز دراسات تشير عناوينها العريضة “للفراشيش، أولاد بويحي، الهمامة”. ومع ذلك يؤكد الدالي أن هذا المجهود لازال عاجزًا على تغطية كامل الفضاء القبلي التونسي وتنوعاته، طالما بقي فرديًا وغير مهيكلٍ.

المقابلة بين المحبتين، محبة الوطن الكبير والقبيلة، لم تكن لتطرح متى ما تعلق الأمر بالتغزل بمدينة ما أو بانتماء أندلسي غابر، فذلك أمرٌ مقبول ومستساغ. ولكن متى ما اختار بدوي، القيام الأمر نفسه، إلا وأثار ذلك حفيظة وتخوفات البعض، وصُور الأخير على أنه “عروشي” حاقد على الوطن ..

أما بين المثقفين، كتابًا وشعراء، فلا يختلف المشهد كثيرًا، بالرغم من انحدار جزءٍ كبير منهم من أوساط بدوية. صحيح أن الريف لم يغب عن أعمالهم، ولكنه ظل حبيس صورة فضاءٍ، يسكنه فلاحون وقرويون بسطاء، لا انتماء لهم لغير قراهم أو عائلاتهم الموسعة. في حين تغيب القبيلة غيابًا شبه كلي.

لا يمكن أن نحمل الأدباء على نسيانهم لقبائلهم أو جهلهم بدورها، ولكن مثل هذا المعطى، متى ما تم التركيز عليه، فإنه من الممكن أن لا تستسيغه الذائقة الحضرية، ذائقة الشريحة الأوسع من قرّائهم. ومن المحتمل أن تلحق بهم تهمة “العروشية”، والتي قد يرميها بهم حتى أقرانهم القادمون من نفس الخلفية. أولم يفعل حسونة المصباحي ذلك مع صديقه الشاعر “الصغير أولاد حمد” عندما أعرب الأخير عن افتخاره بالانتماء لسيدي بوزيد مهد الثورة فأجابه “كنت أظنك ابنًا لتونس كلها … فلم تقول هذا الكلام الذي لا ينطق به سوى عشائري بائس”.

وهذه المقابلة بين المحبتين، محبة الوطن الكبير والقبيلة، لم تكن لتطرح متى ما تعلق الأمر بالتغزل بمدينة ما أو بانتماء أندلسي غابر، فذلك أمرٌ مقبول ومستساغ. ولكن متى ما اختار بدوي، القيام الأمر نفسه، إلا وأثار ذلك حفيظة وتخوفات البعض، وصُور الأخير على أنه “عروشي” حاقد على الوطن. ولكل هذا، يكون منطقيًا للغاية أن تأتي حصيلة حضور القبيلة في الأعمال الأدبية، ضعيفة، ومتى ما وجدت فالثابت أن كاتب ذلك العمل، حضري منزهٌ عن لعنة العروش.

الصورة الأصلية: Radio Express FM. تنشر تحت رخصة المشاع الإبداعي

عن أي قبائل نتحدث

القبائل ككل ظاهرة اجتماعية، لم تحز تاريخًا ناصع البياض ولا مدقع السواد. بل إن مسيرتها كانت خليطًا بين الإثنين، إذ لم تكن مجرد عصاباتٍ متخصصة في النهب فقط، ولكنها وفرت أيضًا، على امتداد القرون قوةً موازية لسفن النورمان ومحلّات الأتراك وجندرمة الفرنسيين.

كما لم تكن بديلًا للدولة الوطنية الحديثة، ولكنها كانت في مراحل ما رافعةً للعمل نحو تحقيقها. أما رجال القبائل، فلم يكونوا دومًا ضحايا، بل إن بعضهم حاول في مراحل ما، ولأكثر من مرة، أن ينقض على الجلاد، فقط ليفتك سوطه لنفسه.

وبالنسبة لبورقيبة ومن معه، فالصورة لا تقل إرباكًا: ففي الخارج كيانات كبرى شرقًا وغربًا، مستعدة لابتلاع البلد الصغير. وفي الداخل أعداء كثر من شتى الأنواع والخلفيات. ولمجابهة كل هذا، لم يمتلك “المجاهد الأكبر” غير دولةً هشة، لم تتهيكل من أجهزتها إلا تلك المنذورة للقسوة.

إذا أين الضحية وسط كل هذا؟

في الحقيقة هناك أكثر من ضحيةٍ قامت على جثتها جمهورية بورقيبة، أولها ربما شبكة الزوايا الصوفية في تونس، والتي كان لها شأنٌ ونفوذ على شاكلة كل بلدان شمال إفريقيا. هناك أيضًا مؤسسة الزيتونة التي قلّم بورقيبة أظافرها. لكن يمكننا القول أن الضحية الأكثر حضورًا هي القبيلة، القبيلة بمعناها الثقافي والحضاري. ففي معارك التحديث السياسة، هزم الزعيم الرجال والمتآمرين والمشائخ، أما الضريبة طويلة الأمد، فقد استُخلصت من الذاكرة والإرث والهوية، ومن حق قسمٍ كبير من التونسيين، في معرفة جزءٍ من ماضيهم وسيرورتهم بموضوعية ومن غير شيطنة. لقد كانت العروش ثوبًا ثقافيًا وسوسيولوجيًا متينًا، مزقته معارك السلطة قسرًا، عوض أن توفر لمرتديه فرصة نزعه طوعًا وبسلاسة. وككل فعلٍ قسري، ترك ذلك التمزيق آثاره، جروحًا وشروخًا وأسمالًا هنا وهناك.