في الثامنة صباحًا، يومٍ قارس البرودةِ في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2018، توجّهت رفقةَ زوجتي صفاء إلى موقف “باصات الشّمال” في العاصمة الأردنيّة عمّان، لننطلق صوب الشّمال الأردنيّ، في رحلةٍ إلى منطقة أم قيس الأثريّة. “إربد معلّم؟“، قلتُ لسائق الحافلة. “اركب“، نطق السائق بالكاد. قللنا الباص، ولم أكن عازمًا على شيء سوى التخلّي عن مُسبقاتي، ذاكرتي وتجاربي كمصريّ يتوجّه إلى منطقة آثريّة.

ضبابٌ كثيّف يحجبُ الرؤيةَ إلّا قليلًا

المصريّ دائمًا مُتخَم بالتاريخ، وبالحجارة، بالمعابدِ والأثريّات التي تسيّج بلدَه جنوبًا وشمالًا. إنّ المصريّ كائنٌ مثقلٌ بتاريخ سبعة آلاف عام، تكادُ رؤيته لا ترى. مُعمًى بحجارةِ الأسلاف. محجوبٌ عن غيره بعجائب الدنيا، بمنف والأهرامات، بأسوان والنّيل. في النهاية، نحن ملعونون جميعًا بالذاكرة. وما من تبرير وجوديّ حقيقيّ يدعو أحدًا لأن يتخلّى عن ذاكرته.

في الباص، لا يُصيبني ما يصيب محمود درويش. أتناولُ حبّةً من مُهدّئ القلق حتى لا تنقلبُ الجلسة في الحافلة إلى حفلة لا تنتهي من المخاوف التي سُرعان ما ستنقلب إلى “نوبة ذعر”. وجّهت نفسي قِبل النافذة. مَن ينظرُ من النوافذ عمومًا يَقدر على أن يخلع ذاكرته في حضرتها، حضرة النوافذ المقدّسة. ضبابًا كان الجوّ في الخارج. إنّه ضبابٌ كثيّف يحجبُ الرؤيةَ إلّا قليلًا. ودائمًا، في هذا “القليل” تُولَد الحكاية، وتنبتُ أسرار الدهشةِ. “القليل” من الرؤية مطلوبٌ، بل وعزّ الطّلب، لأن يُفسحَ المرء لنفسه آفاق التأويل: تأويل العالَم، تأويل نفسه، تأويل خارجه. من يطلبون “الكثير” والوضوح التامّ هم الأشدّ عنفًا وفاشيّة، هم مَن يتغوّلون على الآخرين وعلى العالَم، بادّعائهم أنّهم رواةٌ عَلِيمون بكلّ جليّةٍ وخفيّة.

من هذا القليل، نبتت بصيرتي، أو أنبتُّها بالأحرى. حاولتُ أن أترك نفسي للتجربة، لأكون سليلها، وابنَها الضالّ. آنذاك، كلّما اقتربتَ من الشّمال، أبصرتَ على مدّ بصرك – وبصيرتك – الأراضي مكلّلة بالزّيتون. كان الزّمان موسم الزيتون، وبلادُ الشامّ معمّدة بزيت الزيتون. وطقوس قطفه وعصره ثم تعبئته تُشبه طقوس الديانات القديمة التي كانت بمثابة قرابين تُضفي المعنى على الحياة الاجتماعيّة والثقافيّة. الزيتون بالنسبة إليّ كان جديدًا. كلّ قاهريٍّ، مثلي، الطبيعة بحدّ ذاتها جديدة عليه. لأنّ القاهرة خرسانيّة حتى أخمص قدمِها، لا تكادُ حتى ترى نيلها من العوادمِ والأبنية المتطايرة حوله كأنّها شارات غضبٍ على الطبيعة. الأخضرُ هو كلّ ما كان يملأ نظري في هذا القليل الذي أراه بالكاد من وراء عدسة نظّارتي، والضباب.

وصلنا في رحلة لم تستغرق أكثر من ساعة ونصف إلى “موقف إربد”. وصلنا إلى الشّمال إذن. ولا حافلة تُقلّ إلى أمّ قيس. هكذا، دائمًا، تُضرَب العزلةُ في بلداننا المُتخمَة بالنيوليبراليّة الرثّة عن أماكنها العتيقةِ، فيما الباصات بعددِ شعر رأسك، متوجّهة إلى المولات والبنايات الضخمة. في النهاية، مدُننا تكره ذاتها القديمة. تُبغضُ آثارها، ما يذكّرها بأنّها كانت تريدُ بكلّ ما أوتيت من حداثةٍ أن تدخل ضمن الانسحاق، الذي يُسمّى “عولمة”.

أخذنا تاكسيًّا. دفعنا له حوالي 20 دينارًا أردنيًا، أي ما يقرب من الثلاثين دولارًا حتى يُقلّنا إلى أمّ قيس. وأخيرًا، وصلنا إلى هناك. ومن هنا، بدأت تجربةُ التّماس مع حدودٍ لم أعرفها. كنتُ على موعدٍ من تجربة غيّرتني، ولم أعرفُ آثارها في روحي إلّا مع مرور الوقت. كانت أمّ قيس شلّالًا من عبءٍ لم أفهمه، لكنّه وهو يغسلني بمائه المُزعج، كان يزيلُ الدّرَنَ عن روحي، بقيّة روحي بالأحرى.

تصوير: كريم محمد

أخاف زرقةَ نياشين ضابط الجوازات

/.. مشهد جانبي ../

فتًى عشرينيًّا، يأخذُ تاكسيًّا إلى مطار القاهرة، للمرّة الأولى التي يُغادِر فيها عالمه شديد الضّيق من حيّ شعبيّ في القاهرة، متوجّهًا صوب عمّان. أسافرُ للمرّة الأولى. يختمُ الموظّف على جوازي البِكر ختم القاهرة – عمّان. مرتبكًا وضائعًا، أحملُ الكثير من دهشةِ التجربة، تتخبّط رجليّ بعلامات المطار على الأرض. تنزلقُ قطراتُ عَرق من شدّة الوجل على نظّارتي، وعلى ياقةِ القميص. بيدي كتابٌ مدمّر أقرأه للمرّة الأولى. إنّه “الضّوء الأزرق” لحسين البرغوثي. الكتبُ التي تقرأها في المطار لا تُمحى، كآثار ضرب مبرّح، تبقى شاهدةً على الجروح التي لا تندمل، وعلى الأمكنة التي لا تتخطّاك. حائرٌ. خائفٌ مثل حسين من “الأزرق“، هو يخافُ زرقة البحر، أنا أخافُ زرقة السماء في يومٍ صافٍ. أخاف زرقة ملابس مضيفةِ الطيران. زرقةَ نياشين ضابط الجوازات. خائفٌ حدّ النخاع. أصلُ إلى مطار عمّان. هواءٌ جديد تعرّفه أنفي؛ كأنّي أشمّ للمرة الأولى في حياتي. يختمُ الضابطُ أيضًا؛ إذ قَدرُ العربيّ الختمُ – ختمُ السلطةِ، والاسمِ، والقبيلةِ، والتفتيش. ينتظرُني محمّد عبد الباري بالأحضان وبالضّحكات. كم كنتُ وحدي، وكَم كنتُ مملوءًا بالدهشةِ، وبأوّل طرُقٍ هابطة وصاعدة قطّعت قلبي في عمّان. قدرُ المصريّ الاستواء، والإسمنت، والمسطّحات التي تجعلنا مكشوفين، عراة أمام سطوة النّظر والآخرين والسّلطة. إنّها التجربةُ البِكر، “أوائل زيارات الدّهشة“.

تسقطُ عليك أزمنة الماضي كبنيان

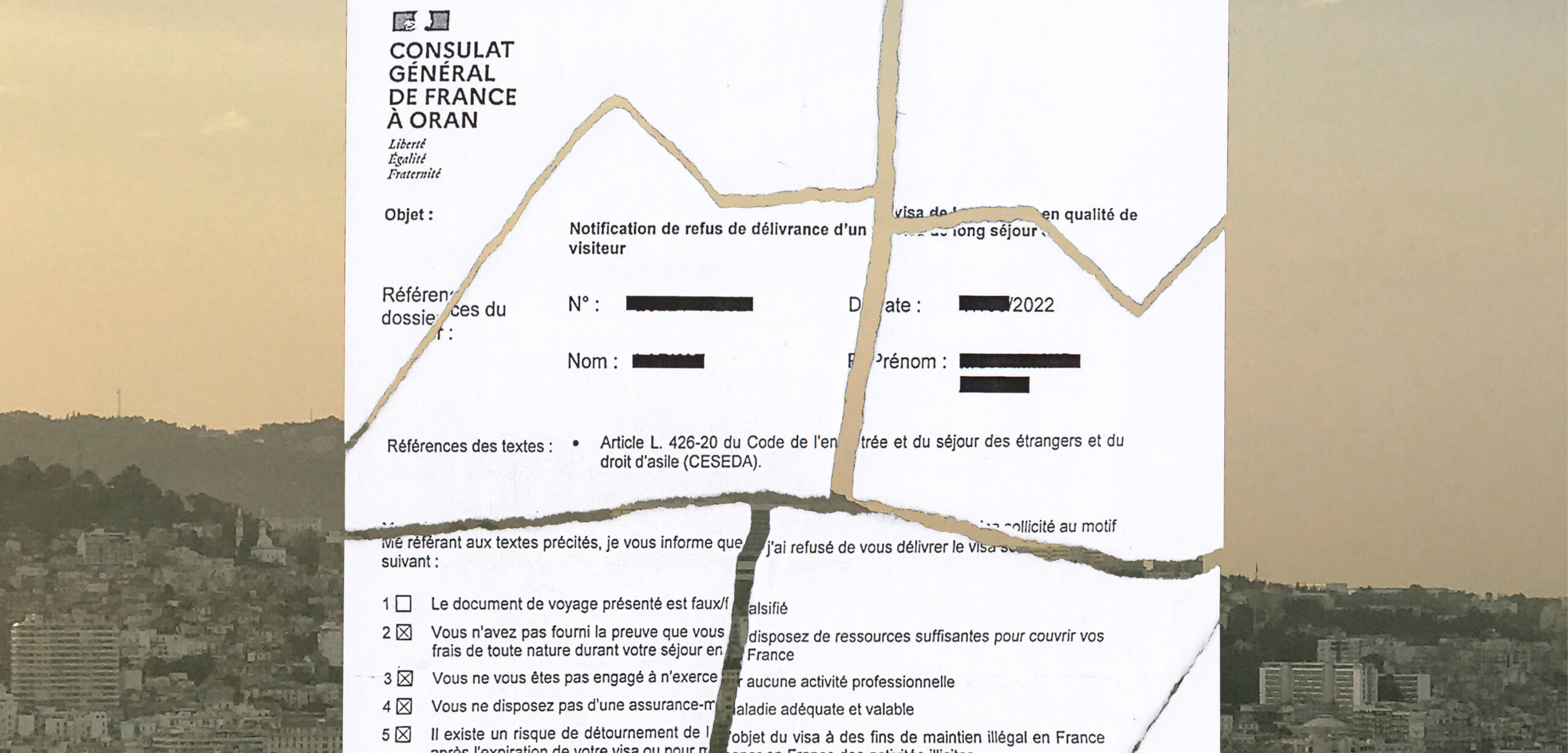

كان علينا حين الوصول إلى “أمّ قيس” أن ندفعَ تذكرتَي دخول. وبما أنّي أجنبيّ، وصفاء أردنيّة، فقد تقدّمتني، وقالت لموظّف الشباك أريد تذكرتين. “أردنيين يا عمّو؟”، يسأل الموظّف. “أيوا”، تردّ صفاء. ونلجُ إلى المكان. لقد نجوتُ بالدّخول إلى إرث آبائي بتذكرة مواطن محليّ، لا أجنبيّ. فرارك من التذكرةِ الأجنبيّة، يوهمك بأنّك صرتَ من المكان، به وله. فارقُ التذكرتين المعنويّ، هو فارقٌ شعوريّ بامتياز: أنت تدخلُ إلى المكان منه، لا من “خارجه”، لا تحملُ كاميرا على صدرك.

الكاميرا خاصّتك هي بصيرتُك، ماضيك الذي خانوه، والذي سُلِبَ منك. حينما تدخلُ المكان كمحليّ، فأنت قادرٌ على الشعور بالعار، كما هو تمامًا، وأقدر على إحساسك بالخيانة، وبالهواء النظيف الملوّث بشدّة بالاحتلال الذي يُطلّ عليك، من وراء طبريّة، بعينين حادّتيْن، تقتلانك أنت وماضيك، آبائك وحاضرك.

“أيّها المارُّ من هنا، كما أنت الآن، كنتُ أنا، وكما أنا الآن، ستكون أنت، فتمتّع بالحياةِ لأنّك فانٍ”، كانت تلك هي أوّل منقوشة صادفتني باليونانيّة للشاعر الرّومانيّ أرابيوس الذي يُقال إنّه نقشها على أحد القبور في أمّ قيس. هذه الدّعوة الكامنة بالتمتّع بالحياة، مع شعورك الطاغي بـ “المرور”، أي شعور المتعة والمرور معًا هما الشعوران الطاغيان في المكان، وهما اللذان يطغيان على فؤادك. المكانُ فعلًا مليءٌ بالمتعة، والقبور، والمرور. تشعرُ كما لو أنّه شاهدٌ على زمنين، ومكانين. إنّه يحملُ هواءً حدوديًا.

يعجُّ المكان بآثار أقدامٍ رومانيّة راحلة. الرائحة عتيقة. صفاءٌ في المنظر الجليلِ الذي يُطلّ على الجليل وطبريّة والجولان. للمرّة الأولى، أتماسّ حدّ اللعنة هكذا مع حدود”نا” مع حدود الاحتلال. ترى من بعيد مزارع أسماكهم، وعلَمهم الطارئ على جغرافيّتنا.

كمصريّ، وأتحدّث عنيّ شخصيًا وليس نيابةً عن أحد، فإنّ التماسّ مع فكرة حدودنا مع إسرائيل غير وارد تقريبًا، إلّا لأهل سيناء وغيرهم ممّن يعيشون في الأقاصي. كانت أم قيس تجربةً أولى لأن ترى النّاصرة، من بعيدٍ جدًا، وترى أنهارًا قد جفّفها الاحتلال، ومزارع سمكٍ محليّة قد أُميتت بفعلٍ من الاحتلال حين لوّث الماء، والهواء. لا أريد أن أكون “كليشيهيًّا” وأختزلُ المكان في كونه “مطلًّا على الاحتلال”. وأصلًا، الكليشيهات هي السائدة عن الأردن كبلدٍ وتاريخٍ. لطالما اختزلَ المثقفون من شتّى البلدان العربيّة تاريخ الأردن – وأنا هنا لا أدافع عنه، بل أسردُ اختزالًا مضلّلًا – في كونه “صنيعة إسرائيليّة”، أو في أحسن الأحوال جغرافيا طارئة على الوجود العربيّ، أو مؤامرة استعماريّة. لا يخلط المثقف العربيّ بين النّظام وتاريخ البلد فحسب، بل يسلبُها أيّ بُعدٍ رمزيّ وتاريخيّ وثقافيّ من أجل تنفيذ النظريّة التي ترى العالمَ ثنائيًا، أبيضَ وأسودَ، شرًّا وخيرًا.

تصوير: كريم محمد

في الحقيقةِ، وحينما تُسافرُ في الأردن إلى شمالها (إربد، وعجلون وجرش، وغيرهم) أو إلى جنوبها (الكرك، الطفيلة،…)، يتّضح لك فعلًا أنّ الرواية السائدة عند المثقفين العرب من “اختلاق” الأردن غير صحيحة. ربّما يصحّ هذا الكلام فعلًا على عمّان. عمّان منبّتة عن الأردن. هي اختلاقٌ فعلًا. لكن هذا معلومٌ لكلّ أردنيّ قبل غيره. يبدو أنّ قَدر العواصم أن تظلّ “نابتة شيطانيّة” عن روح المكان. أتذكّر هنا نعي الكاتب الأردنيّ الكبير محمد طُملية لمدينة عمّان. وأتذكّر الشاعر الجنوبيّ الأردنيّ تيسير السبول.

كانت كافّة أفكاري عن الأردن منذ القديم أنّه مكان للعبور. لعبور الفلسطينيّ إلى أرضه، وعبوره منه إلى العالم. قدرُ الفلسطينيّ الأردن، في النهاية. فهي خيط الوصل، الرسميّ، بينه وبين العالَم.

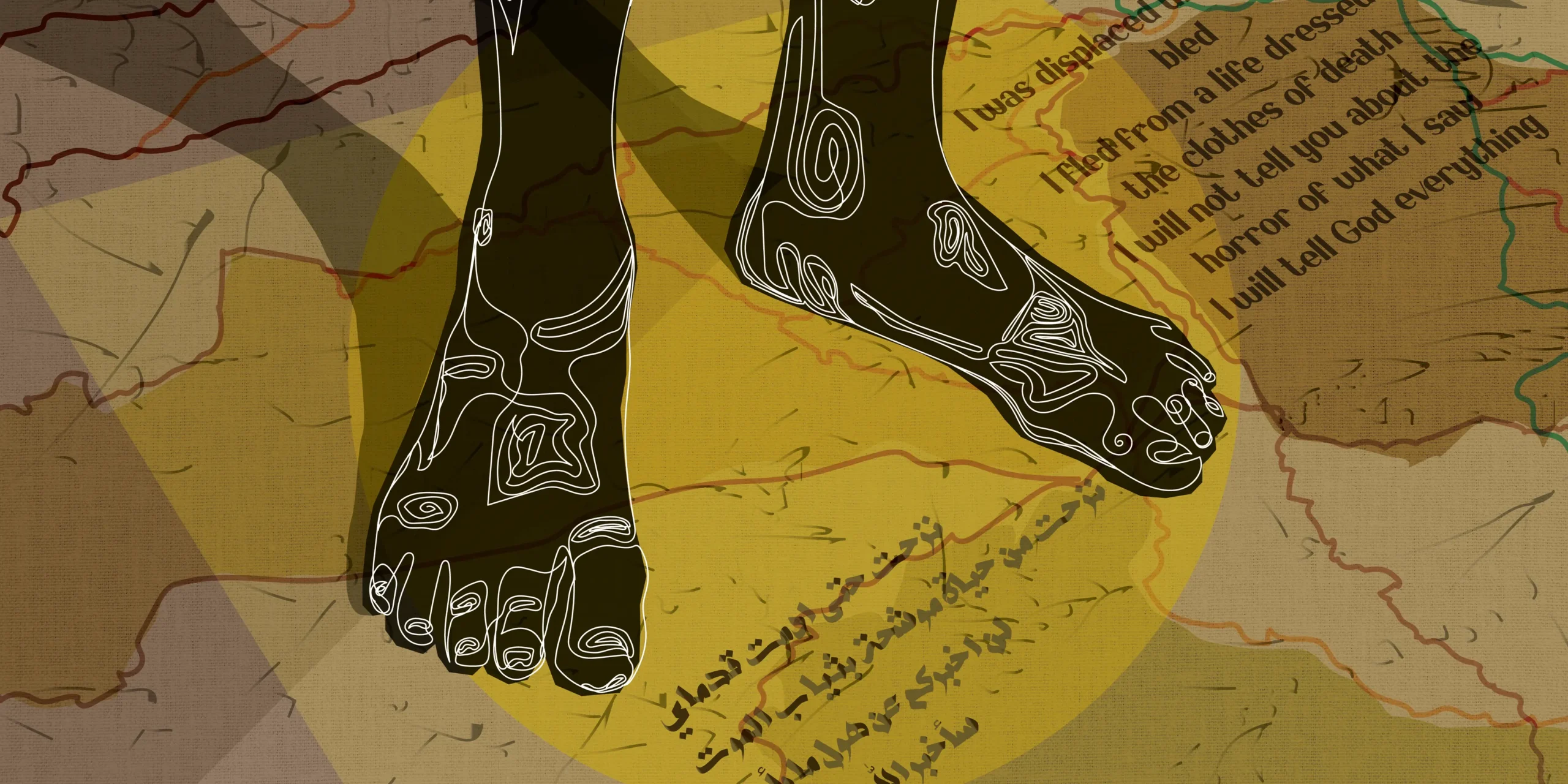

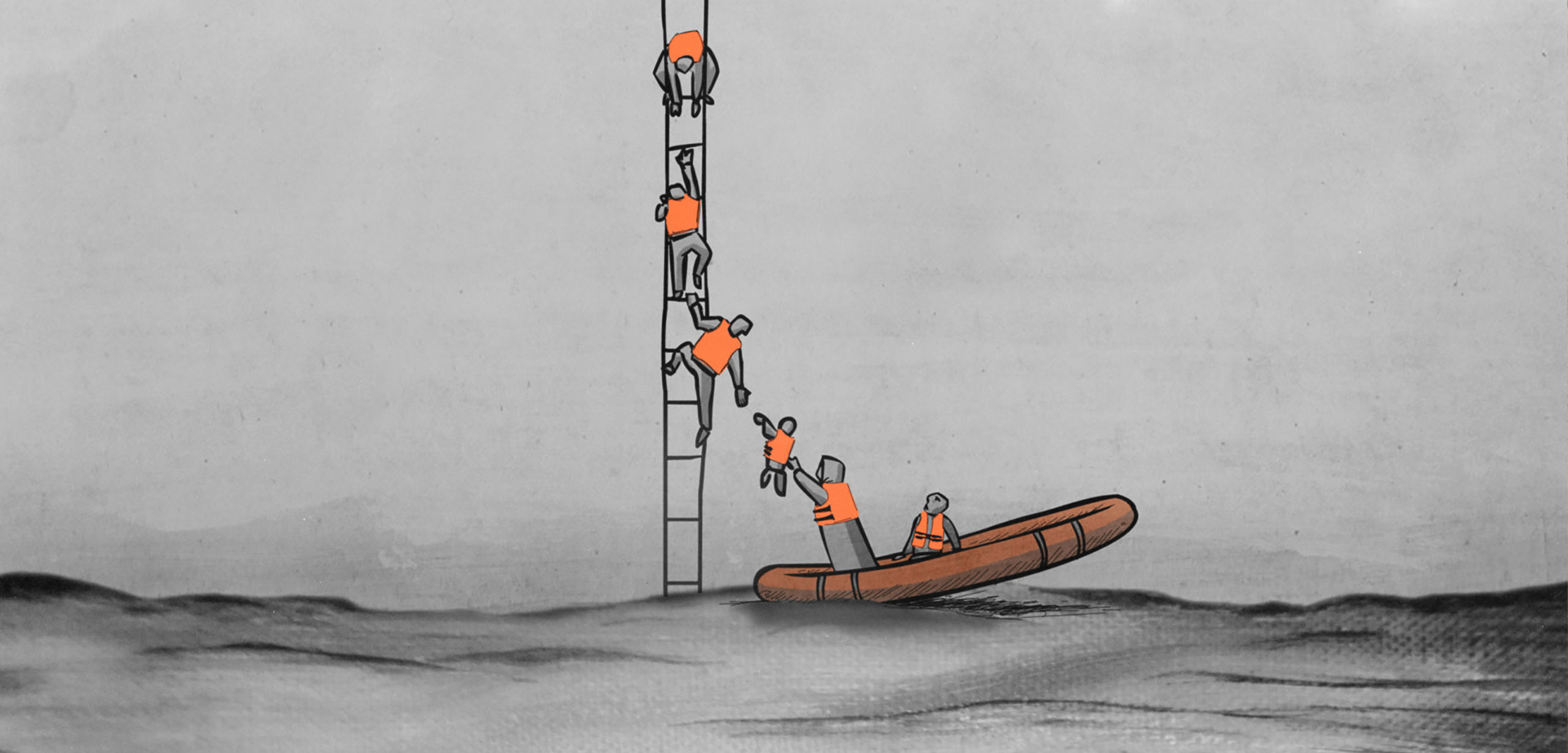

تشكّلت فكرة “العابريّة” هذه عندي منذ أن قرأت أولى الروايات في حياتي، ألا وهي رواية “رأيتُ رام الله” للرّاحل مريد البرغوثيّ (1997). وحين ذهبتُ لأمّ قيس، راودتني أفكاري مرّة أخرى عن العبور. وهو الصراع الذي خلّفه المكان فيّ. في “رأيتُ رام الله”، كان العبور طاغيًا في الرواية، هي أقرب لـ “طقوس عبور” بالمعنى الشائع في أنثربولوجيا الأديان. تطغى على الفلسطينيّ الذي يقطن القاهرةَ، مريد، فكرة العبور، وأنّه ما من طريق “خطّي” مُباشر إلى بلده، لا بدّ من نقاط عبور وتفتيش، وانتظارٍ طويل بمجيء الموافقات الأمنيّة، والتبلّل عرقًا من وَجَلِ الرّفض.

“ينكبُّ الواحدُ منّا على عثراته، وهي تاريخه أمام عينه، وهو عاجز أمامها كجثّة ثقيلة ثقلَ ليل العواصم الطويل، لا يزيحها قيد أنملة. يمضي. وتمضي التواريخ أمامَه، يُشاهد سلطة احتلاليّة تعبرُ بأناقةِ دِيكٍ في سفينة لمتنزّه إسرائيليّ برقبته كاميرا وقتل”.

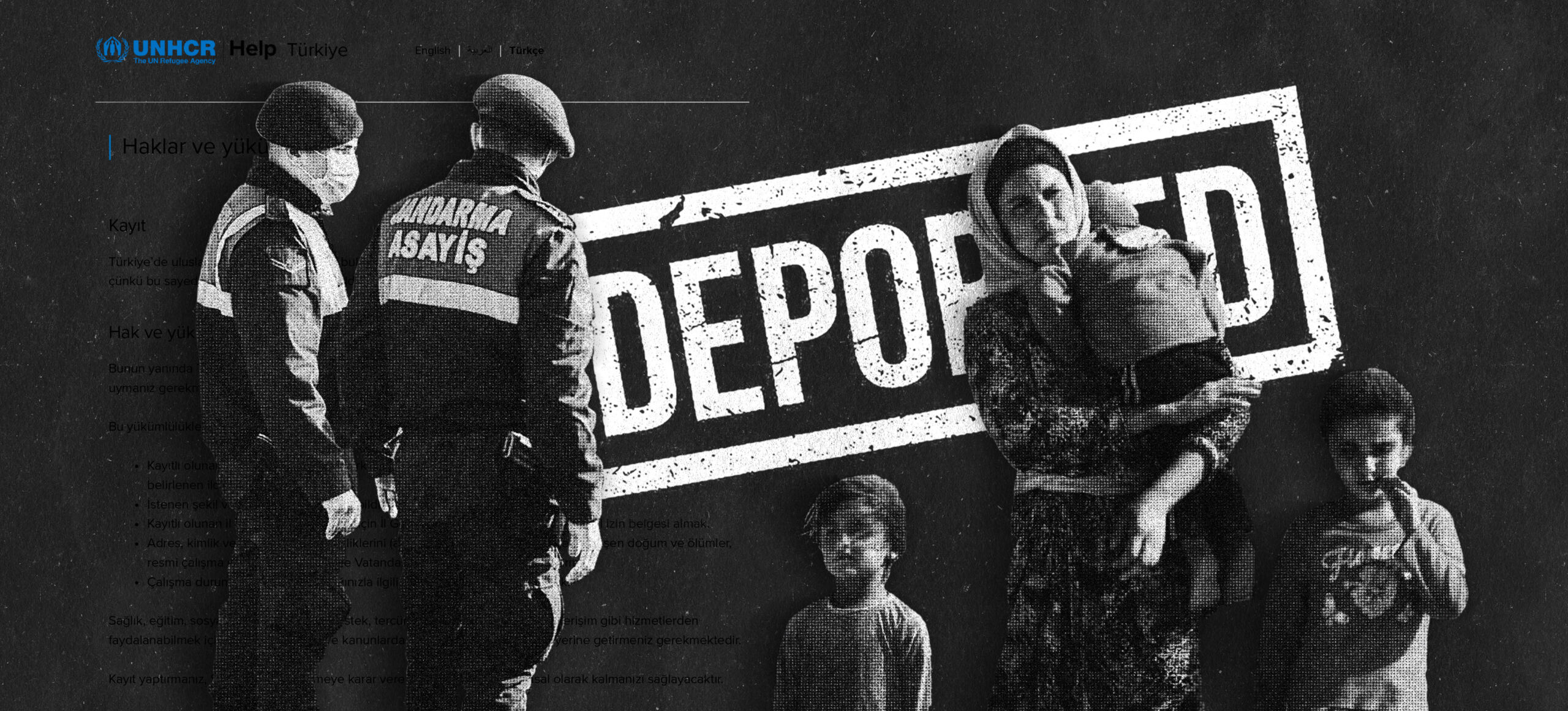

حين زرتُ أمّ قيس، تبدّلت فكرتي هذه تمامًا. هناك، قلتُ لنفسيّ: لا سقفَ أمام أزمنة الماضي، فهي تسقطُ فجأة عليك كبنيان، وعليك أن تنفض عن هندامك التراب والدموع لتستجيب لهذا الدّاعي من الحسرةِ على خطوطٍ رسمها الاحتلال رسمًا، عن مياهٍ ملوّثة. لقصّة المياه في الأردن حكايةٌ استعماريّة أخرى؛ حيث عَمِد الاستعمارُ الإسرائيليّ إلى تجفيف الأراضي الأردنيّة – ومنها سهولُ وأراضي منطقة أم قيس – لتتحوّل إلى أرضٍ جدباء، وخلْق حالة شاغرة من المكان والاقتصاد يسكنُها قاطنو هذه الأراضي الزراعيّة. الأردنُ، بالأساس، بلدٌ زراعيّ، جرى تجريفه لمواكبة “تطلّعات” صندوق النّقد الدوليّ والاحتلال والسّلطة.

وكون أمّ قيس تقعُ على تلّة بديعة ومرتفعة بجمالٍ، فأنت ترى الأراضي التي تحوّلت إلى منطقة حدوديّة. ترى شواهد التاريخ في الأرض؛ حيث أُجبِرَ سُكّان هذه الأراضي على الارتحال من هنا إلى اللاشيء واللامكان. فالفلّاح، في نهاية المطاف، يعيشُ حول أرضِه، يبيعُ ويشتري منها، يأكلُ منها. هي مِلكُه الذي يحياه من أجله. لقد ضرب الاحتلال الإسرائيليّ هذه الأراضي في مقتل. قتلها حرفيًّا، لا مجاز ههنا.

لقد تحوّلت منطقة أمّ قيس إلى منطقة حدوديّة. من أعلى تلّتها، سترى أراضي المزارعين الذين ارتحلوا عن أرضهم بفعل تلويث المياه، وتدمير التربة، وبهذا، أجبرهم الاحتلال حتّى على التخلّي عن أرضهم، لأنّها ببساطة لم تعد قابلة للسكنى. من جهةِ أخرى، سعت إسرائيل دائمًا على “إفراغ الحدود” من أيّ تكتّل. أم قيس مثال نموذجيّ في ذلك؛ إنّك لو مضيت قليلًا، سترى نقاطًا للجيش. فبعد أن كانت “قرية” يسكنُها ملحُ الأرض، باتت “ثكنة“، أو في أحسن أحوالها مكانًا يزوره السيّاح ذوو الرقاب الطويلة، بشَعرهم الأصفر، والإسرائيليّون والعرب جنبًا إلى جنبٍ في مشهد مليء بالإهانة والخيانة و“السياحة“.

تصوير: كريم محمد

أنحنُ في تاريخٍ معيّن، يومٍ معيّن؟

يمضي الوقتُ، والبردُ يشتدّ قرصًا. حاسرُ القلب أنا، حسرة لاذعة. لا على شيءٍ بعينه، بل لأنّ كلّ شيءٍ يدعو إلى الحسرة، ههنا. الحسرة ليست شخصيّة، لكن العار شخصيّ، وذاتيّ جدًّا. ينكبُّ الواحدُ منّا على عثراته، وهي تاريخه أمام عينه، وهو عاجز أمامها كجثّة ثقيلة ثقلَ ليل العواصم الطويل، لا يزيحها قيد أنملة. يمضي. وتمضي التواريخ أمامَه، يُشاهد سلطة احتلاليّة تعبرُ بأناقةِ دِيكٍ في سفينة لمتنزّه إسرائيليّ برقبته كاميرا وقتل. نتيجةُ الحائط غير موجودة في أمّ قيس. أنحنُ في تاريخٍ معيّن، يومٍ معيّن؟ لربّما نسيَ الأوّلونَ أن يقطعوا ورقة التاريخ من الجدران. أكان غدًا أم منذ قرونٍ ولّت؟ المسافة التي بين الحائط في الأعلى والوديان في أسفلِ السافلين هي مسافة ركام عليّ أن أقطعه كمن يقطع أراضٍ محشوّة بالثعابين والقردة والماء وعفاريت الليل والأساطير، وأغاني الجدّات في الشّمال.

يغمرني النّعاس. أمضي أنا وصفاء إلى مطعمٍ محليّ بائس في قلْب المكان. نشربُ فنجان القهوة، فيما أكتشفُ فجأةً أنّني نسيتُ جسدي على السرير نائمًا، هناك في لُجّ من الأحلام التي لا – ولن – أكترث لها على الإطلاق. لكن سُرعان ما أصحو. إنّه ليس حُلمًا. الصوت الذي يأتي من الطاولة خلفنا صوت إسرائيليين. إنّهم يتحدّثون العبريّة. رائحتهم رائحةُ الغزوِ والقتلِ. صوتُهم مرتفعٌ كأنّهم في بيتِ أبيهم. عدوانيّةٌ أصواتهم تتجرّأ عليك، وعلى المكان، وعلى تاريخك يا ابن الأقدمين الضالّين. أتحسّس جسدي، فأجدني فوق تلّة أمّ قيس، أحدِّقُ في طبريّة. يصفعني الهواء، فأغفو في رأسي وأرى صورًا وقتلى. أراني ألعبُ الدومينو مع الحقيقةِ، أجدني في زمنٍ آخر، حيث كبرتُ فجأة، أو وُلدتُ بعد الأوان، بعد أزمنةٍ كان يُسمِّي الأشياء بأسمائها. أمّا الآن، فنحن أوراقُ الأسامي الجديدة، أوراق التشكيك في معنى “التطبيع“. أبناءُ الالتباس. أغرقُ في عاري. أتململُ وأزيحُ جسدي. لم أعثر على جسدي، بقيّة جسدي.

قصّة لم أكملها

/.. مشهد جانبيّ ../

في منتصفِ النهار، تختبئ الجرائد ومحطّات الإذاعة وأصوات البائعة الجائلين في كلّ الشقة، وأبحث عن هذا وذاك، بيدٍ كتاب، وأخرى تمسك سيجارة آيلة دائمًا للسقوط، كدمعي. وبينهما، أكون قد جهّزتُ غداءً طيّبًا بسمكٍ اشتريتُه من “كارفور”، غالب الظنّ أني اشتريته جاهزًا منذ مساء البارحة لآكله اليوم. يتعثّر جسدي بي. الاحتلال يقصفُ. يقصفُنا جميعًا عبر كلّ سلطة، طالما أنّه يحتلّ هواءنا وماءنا. وأحمل نفسي؛ كمَن يحملُ رأسًا مشوّشةً بتراب وعطر ودخان.

وأذكرُ في كلّ ذلك تلك القصّة التي لم أكملها، والتي مطلعها: “لا يملكُ المرءُ منّا أمام نفسه إلّا العار. عارُ البدايات. عارُ الأمل. عارُ التاريخ. عار أنّه لم يزل يسعى إلى المعنى، والنّاس تُقتلُ يوميًّا في الضفّة الأخرى”.

جسدي راقدٌ. وأنا أدلّكه بالملح، والليمون، والذكريات يا أمّ قيس النبويّة. دلّكيه يا أمّ قيس، عساه يتنبّأ.

تصوير: كريم محمد

هل يمكنني أن أنزل في بحيرة طبريّة؟

يبدو أنّ قَدر جغرافيّتنا العربيّة أن تكون ملوّثة. تمتلكُ أمّ قيس تاريخًا مكنوزًا، حاضرًا ومدفونًا. يُعاني المكان، كالعادةِ، من إهمالٍ واضح. المكانُ له أصالتُه، هو لا يكتسبُ معناه من “حضور” الآخر الإسرائيليّ عليه، بل من تنازعه أصلًا معه. إنّك لترى الجمال في جغرافيّتنا كلّه من فوق التلّة المسمّاة أمّ قيس، وكيف سُرِقت منّا هذه الجغرافيا. ها هو الجولان. ها هي بحيرة طبريّة. هل يمكنني أن أنزل فيها، وأزورَ الناصرة؟ أزور قبر محمود درويش، وحسين البرغوثي، وشهداء لا أعرفهم ولا يعرفونني، ولن؟ هل يمكنني كمصريّ أن أمضي إلى فلسطين، على الضّفة الأخرى، أغلب الظنّ أنّ الأمر لا يتعدّى ساعةً؟ خيالٌ محض.

في عام 2017، كانت المرّة الأولى التي أزورُ فيها مدينة دهب في جنوب سيناء. مدينةٌ ساحرةُ الجمال. أخّاذة. مدينة صغيرة محفوفة بالبحر والجبال. يغزوكَ شعور “كانطيّ” بالجليلِ وأنت ترى جبالها وبحرها، وألوانها “غير القاهريّة”. قِصر البيوت. الحياة غير المندفعة و”المستعجلة”. كلّ شيءٍ يمضي على رسلِه، هادئًا كأنّ الأبد أمامه. في دهبٍ، وذات مساء، سمعتُ أيضًا صوتًا غريبًا. إنّهم إسرائيليون سكارى، من الويسكي وتاريخنا وبحرنا، ولا يريدون أن يأخذوا حصّتهم وينصرفوا. هذا التناص أتى بذهني حين جلسنا للغداء في مطعم بأمّ قيس كانت الطاولة خلفنا لإسرائيليين. في شوارع دهب، تدخل مطعم “فول وطعميّة” كما نسمّيها في مصر، وتجدُ أيضًا الإسرائيليّ يأكلُ بجوارك ما يُسمّيه “الفلافل”. هم يقولون إنّها لهم، وهم أصلُها.

تطرحُ عليك الحدود قلقَها. من أقصى الشمال الأردنيّ إلى جنوب سيناء، هناك إرادة باحتلالك. في المقهى، في محلّ “الفلافل“، على وجبة “قلّاية بندورة“. في مطار الملكة علياء بصلاة الحاخام في مكانِ عبادة مُخصّص لهم. في الهواء، وفي الماء المقطوعِ عن الأردن. في صمتِك، في صلاتِك. في أمّ قيس، والبحر الميّت. إنّهم يستحّمون في مائنا، ويقتلوننا. ولا نملكُ إلّا مقاومة السّلطةِ دائمًا، بالتمسّك بالمكان، طالما أنّ المكان هو كلّ ما نملك. طالما أنّ أمّ قيس ندخلها مع الغزاةِ بفارق عشرة دولارات.