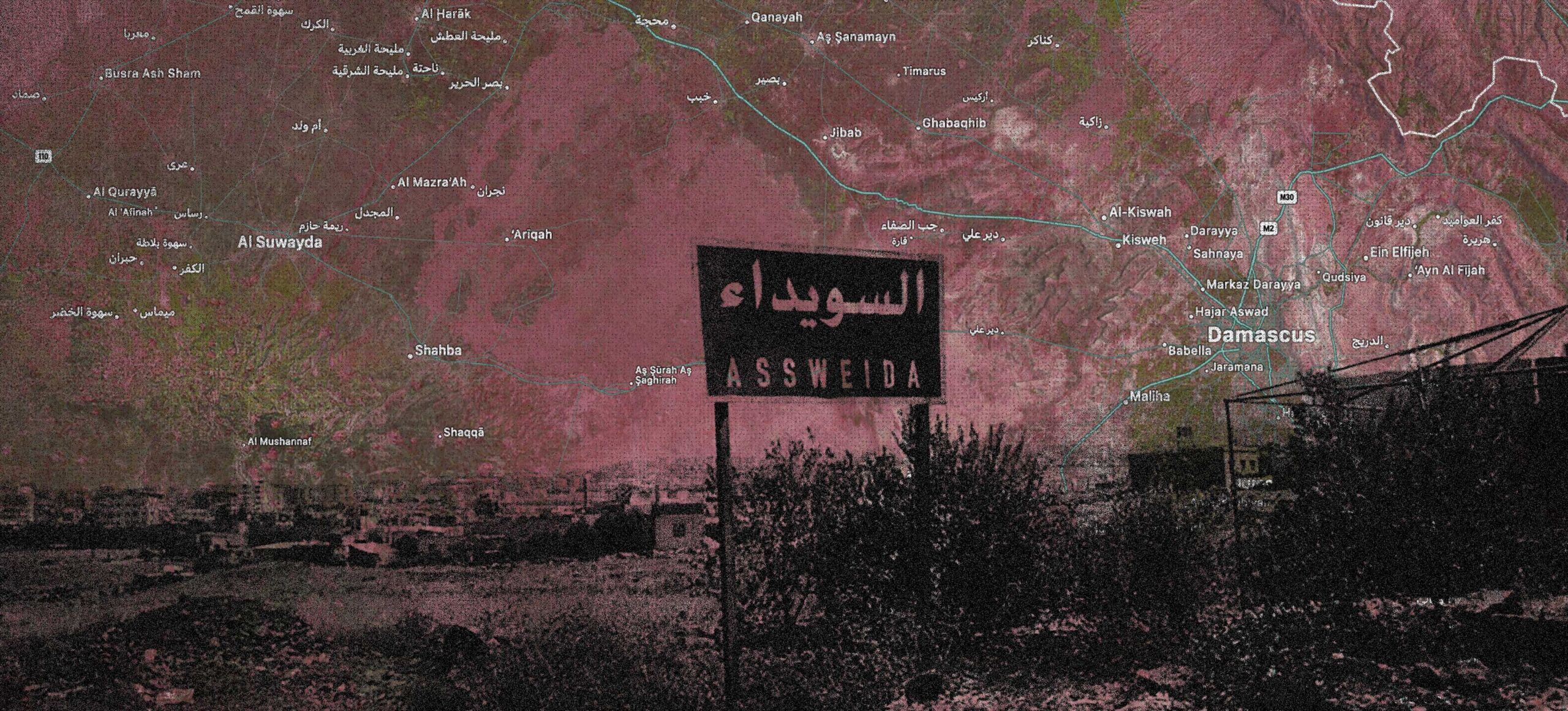

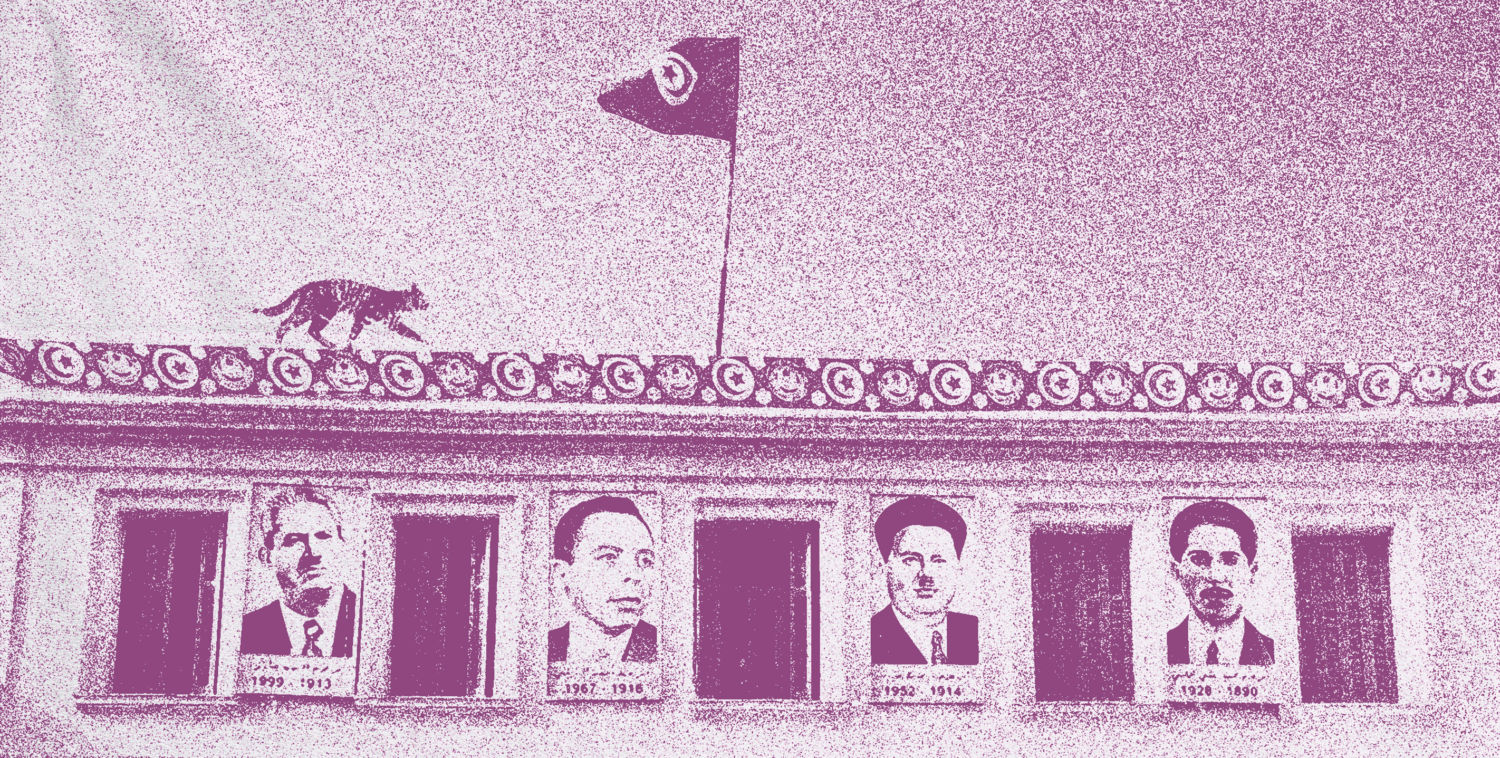

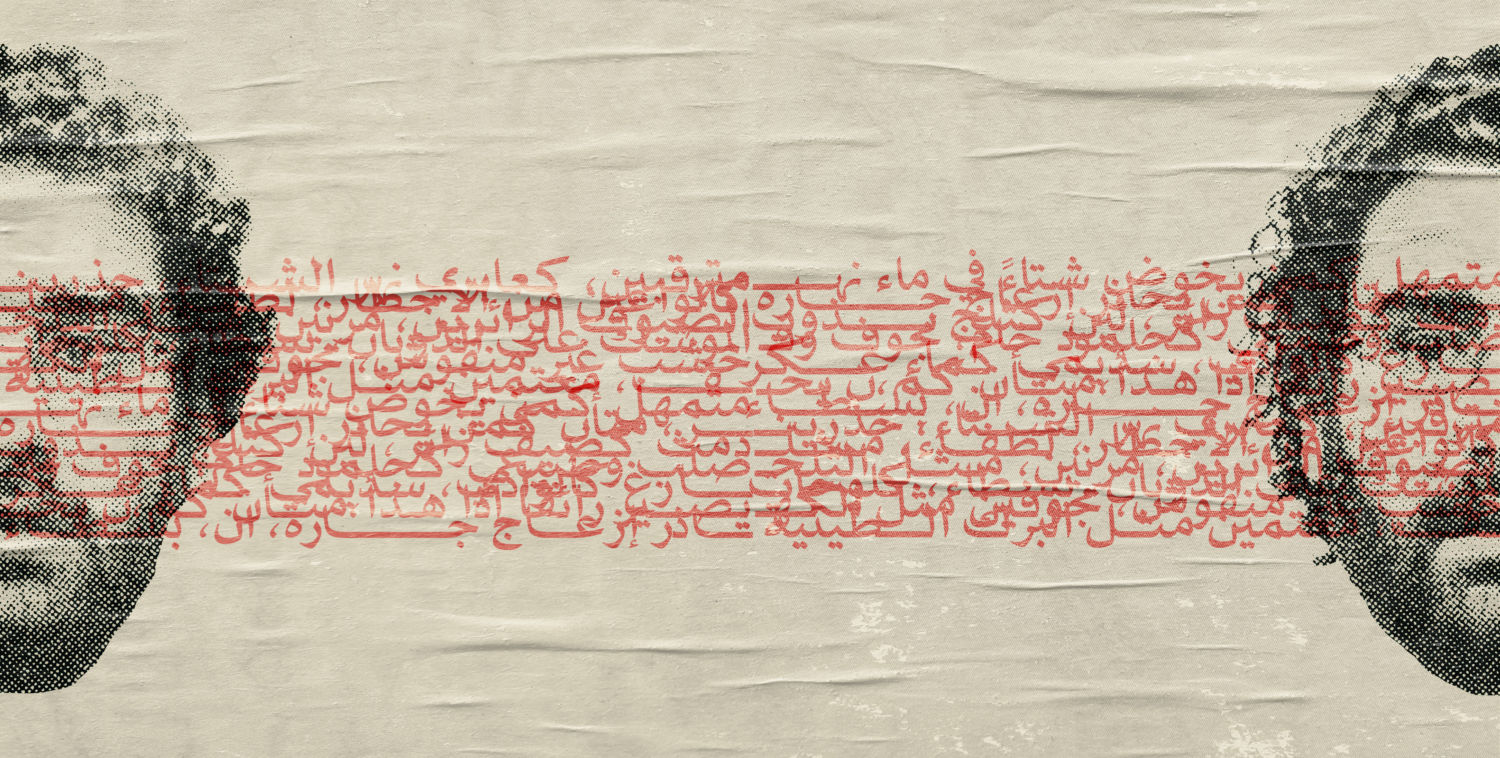

في الحادي عشر من فيفري/ فبراير عام 2023، انطلقت في العاصمة التونسية سلسلة من الاعتقالات الغامضة لشخصيات سياسية من الوزن الثقيل، شملت جلّ العائلات السياسية، من حركات الوسط الديمقراطي الاجتماعي، حركة النهضة ذات الخلفية الإسلامية، وصولًا لشخصيات محسوبة على النظام القديم. إذ شملت بداية خيّام التركي، المنتمي سابقًا لحزب التكتل الديمقراطي الإجتماعي، ورجل الأعمال كمّال لطيف العقل المدبر لانقلاب بن علي سنة 1987، وعبدالحميد الجلاصي القيادي السابق بحركة النهضة الإسلامية، والأستاذ الجامعي والناشط السياسي جوهر بن مبارك، وغيره من القيادات المنتمية للوسط الديقراطي الإجتماعي مثل المحاميين غازي الشواشي، الأمين العام للتيار الديمقراطي، ورضا بالحاج المدير السابق لرئاسة الجمهورية في عهد منصف المرزوقي. ولم تطل المدة، حتّى توضح ما نسب للمتهمين، الذين ناهز عددهم الخمسين: محاولة التآمر مع أطراف أجنبية، بغية تغيير شكل الدولة.

لكن الأبحاث طالت، ومعها تواصل إيقاف عدد مهم المتهمين لما يناهز السنتين، في وضعية ندّد بها الكثيرون. إلى أن جاءت قرارات ختم الأبحاث وإحالة الملف للهيئة الحكمية، كبصيص أمل ينهي حالة من الجمود طالت أكثر ممّا يجب. لولا صدور مذكّرة أربك فحواها الجميع: بالنسبة للموقوفين، ستجرى المحاكمة وفق إجراءات “المحاكمة عن بعد“.

جذور المحاكمة عن بُعد.. من فكّ العاني إلى التباعد البشري

في البداية يبدو أن المشرع التونسي لم يطرح فكرة المحاكمة عن بعد بشكل جدي، إذ غابت عن القانون الإجرائي الأهم: مجلة الإجراءات الجزائية. وحتى مشروع تنقيحها الشهير، والذي لا زال يراوح أدراج مكاتب مجلس النواب منذ عشية الثورة، لم يشر للمحاكمة عن بعد إلا في صورة مخصوصة ومتعلقة بالتعاون القضائي بين الدولة التونسية ونظم قضائية أجنبية في فصله 505. ولكن ما تلقته تونس بين 2012 و2015، من ضربات إرهابية عنيفة. وفي الجو مشحون الذي تلاها، حفّز صدور القانون عدد 26 ، المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، والذي عوّض نظيره القديم الراجع لسنة 2003 والذي لم يعد صالحًا للتعاطي مع التحديات القائمة. في البداية أثار القانون نقاشًا حادًا، على المستوى الحقوقي والسياسي حول ما تضمنه من أحكام صارمة وتقنيات بحث واستقصاء وإجراءات خاصة، قدّ تعكس حدًا من الحقوق والحريات. ولكن المفارقة، كمنت في أن واحدًا من أقل الأحكام إثارة للجدل، كان الفصل 73. والذي مكّن قاضي التحقيق أو رئيس المحكمة في حالات الخطر الملم، الإذن بعقد جلسة المحاكمة في غير مكانها أو عبر باستعمال وسائل الاتصال السمعية البصرية لاستنطاق المتهم، دون ضرورة حضوره لقاعة الجلسة. وهو خيار أجمع عليه جلّ المشتغلين بصياغة المقاربة الأمنية للتصدي للإرهاب وقتها، مثل المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، التابع لمؤسسة الرئاسة.

ففي 2014، وتحت رئاسة المرزوقي، وضع المعهد وثيقة إستراتيجية للتعامل مع هذه المسألة، تضمنت من جملة محتوياتها على توصيات باتخاذ أقصى درجات الحذر عند نقل ومحاكمة وسجن العناصر الإرهابية. إذ أن أدبيات وتقاليد هذه المنظمات، طالما اهتمت بتحرير عناصرها المسجونة، لغايات تنظيمية ودعائية تحت شعار “فكّ العاني” في مناسبات عدة. المهم هنا، أن هذه الدراسة لم تر النور، ومع وصول الباجي قايد السبسي للرئاسة، وضعت على جنب وهمّش ما ورد فيها إلا القليل النادر كالتقاضي عن بعد.

وبعد خمس سنوات تقريبًا، من صدور قانون مكافحة الإرهاب، ضربت جائحة كورونا. وعطّلت معها عمل مختلف المؤسسات. هنا عاد “الأون لاين” ليكون حلًا لمشاكل كثيرة، وفرصة لبثّ دماء جديدة في مشاريع عالقة، مثل التعليم عن بعد، حيث استفادت المؤسسات الجامعية من وجود بنية تحتية هي مؤسسة “جامعة تونس الافتراضية” والتي مكّنت بالرغم من هناتها العديدة، من توفير الحد الأدنى. أما قضائيًا، اختلفت الأمور. إذ باستثناء تجارب محدودة في الرقمنة، لم تجاوز متابعة مآل القضايا المنشورة إلكترونيًا، لم تمتلك وزارة العدل وهياكلها الوسائل الكافية لتوفير فضاءات محاكمة رقمية تضمن التباعد البشري الضروري لمجابهة الجائحة. وبذلك جاءت الاستجابة متأخرة، ومقتصرة في مراحلها الأولى على تكريس نظري للمحاكمة عن بعد، من خلال إضافة فصل لمجلة الإجراءات الجزائية، في أفريل/ أبريل 2020، هو الفصل 141 مكرر، بموجب مرسوم حكومي، والذي أجاز الاستعانة بالوسائل السمعية البصرية لإجراء المحاكمات عن بعد في صورتين: صورة الخطر الملم، وهي تقريبًا نفس صورة قانون الإرهاب، أما الصورة الثانية فتمثلت في التوقي من “الأمراض السارية” وفق تعبيره. وبذلك جاء هذا التدخل، من أجل المسارعة في بسط إطار نظري لصنف من المحاكمات المستحدث.

في حين أن التحدي الحقيقي كمن في تحويله لواقع ملموس، في ظل صعوبات مالية وتقنية جمّة. كادت أن تبدده لولا دعم أمريكي سخي في مشروع بلغت قيمته حوالي مليوني دولار. تسارع إنجازه مع موجات الكورونا الأولى، إذ تمّ عقد أول جلسة عن بعد بالمحكمة الابتدائية بسوسة بتاريخ 5 أكتوبر 2020. ثم توالت الجلسات فيما بعد لتناهز العشرين جلسة في محاكم ولايات عدة. وهو ما لم يسع السفير الأمريكي وقتها دونالد بلوم، سوى الافتخار به وبما “سيكون لمشروع المحاكم عن بعد من تأثير إيجابي عميق على حياة التونسيين، إذ سيعجّل استخدام التكنولوجيا في المنظومة القضائية من تحقيق العدالة للكثيرين،”. أو هكذا ظنّ على الأقل. إذ خفتت هذه المحاكمات مع تراجع الفيروس، قبل أن تعود ولكن في سياق مختلف هذه المرة، لا يبشر بتحقيق العدالة بالضرورة، كما تخيّل سعادة السفير.

ملف التآمر.. في قانونية الإجراء

بتاريخ 24 فيفري/ فبراير 2025، تسلّم الفرع الجهوي للمحامين بتونس، مذكرة عمل صادرة عن المحكمة الابتدائية بتونس مفادها أن جلسات قضية التآمر، ستتم عبر آلية المحاكمة عن بعد. مبررة ذلك بوجود “خطر حقيقي” ومستندة إلى الفصلين 73 من قانون الإرهاب و141 مكرر من مجلة الإجراءات سابقي الذكر. ومن خلال هذه المذكرة، جعلت المحكمة حكمها متسقًا مع ما يشترطه القانون شكليًا، وبذلك جعلته ظاهريًا في مأمن من أي طعن محتمل. ولكن هذا الاحترام للشكليات الإجرائية، لم يُسلم هذا القرار من المساءلة المضمونية.

بداية جاء تبرير هذا الخيار غامضًا ومطلقًا، مفاده وجود خطر حقيقي يحيط بهذه الإجراءات، ولكن دون تبيان لفحوى هذا الخطر: هل هو خطر أمني، خطر صحي، أم غيره؟ وهي سيناريوهات شتّة، لم تكلف المحكمة نفسها عناء توضيح مقصدها منه. ومع هذا الغموض، تمسي الحيرة مبررة حول ماهية الخطر الذي يمثله جملة من السياسيين، المنتمين في جلّهم لأحزاب ومنظمات مرخصة، على أمن المحكمة أم سلامة إجراءات نقلهم ومحاكمتهم. وهل التكييف الذي اختارته النيابة العمومية ثم حاكم التحقيق للأفعال المنسوبة لهم باعتبارها أفعالًا مندرجة ضمن أحكام قانون الإرهاب، كاف لإحاطتهم بهذا الجوّ من الخطر والتدابير المشدّدة. ومرة أخرى تكمن لنا مفارقة ساخرة، حول عدد من المتهمين، على غرار جوهر بن مبارك، والذي كان لسنوات قليلة، تحت الحماية الأمنية، لا خوفًا منه وإنما خوفًا عليه من التهديدات الإرهابية التي طالته خلال السنوات الأولى للثورة، لنشاطه السياسي والحقوقي المتواتر. أما اليوم، انقلب المشهد.

جاء قانون الإرهاب بصبغة استثنائية، بمعنى أن تطبيقه يتسم بأقصى ما يمكن من التضييق وتجنبا للتوسع في تعميم أحكامه على حالات أخرى أعم لما قد يمثله ذلك من تهديد لحقوق المتقاضين. ومن باب أولى وأحرى فإن أحكام المحاكمة عن بعد، تفترض ضمنه مزيدًا من التضييق عند اشتراطها حالة الخطر الملم. أما أحكام مجلة الإجراءات، المطبقة في غيرها من الحالات، حصرت إمكانية اللجوء للمحاكمة عن بعد في الحالتين السابقتين، مع إضافة شرط آخر مفاده أن يتمتع المتهم المودع بالسجن والواقع محاكمته باعتماد وسائل الاتصال السمعي البصري بكلّ ضمانات مبدأ المحاكمة العادلة. وهنا بالذات يكمن سبب التضييق في اعتماد مثل هذا الصنف من المحاكمات وحصره في حالات محددة، تجنبًا للتعسف في استعمالها لضرب هذا المبدأ وتجلّياته: علنية الجلسة وقيامها على المواجهة. وفي ملف التآمر، يبدو أن هيئة الدفاع، توصّلت مبكرًا لهذا الاستنتاج ومنذ بيانتها الأولى، حين اعتبرته قرارًا جائرًا لا مبرر له سوى “الخطر الذي استشفته السلطات من عقد جلسة حضورية وعلنية”.

غير أن لعلنية الجلسات، تجلّيات عدة أبرزها حضور العموم لقاعة الجلسة، وإمكانية التغطية الإعلامية، وهما تجلّيان لم تمنعها رئاسة المحكمة، حيث سمح للعموم بدخول القاعة، وأُعلمت وسائل الإعلام المحلية والأجنبية مسبقًا بإتاحة إمكانية تغطية أخبار الجلسة. وبذلك يبقى التضييق الوحيد الممكن متعلقًا بالحرمان من حق المواجهة. والمواجهة في أبسط معانيها، هي حق الخصم في التمكن من الدفاع عن نفسه أو بواسطة لسان الدفاع عن حقوقه والردّ على حجج الخصم وتقديم ما يدحضها. وبذلك يمكن لعزل المتهمين عن قاعة الجلسة والتحول للتواصل معها عبر شاشة أو ميكروفون، أن يحد من إمكانية دفاعهم عن أنفسهم أو على الأقل للتخفيف من وطأة محاججتهم.

وبجانب ما سبق، يؤكد المقربون من المتهمين وأنصارهم أن تكوين ملف التآمر بالذات، وخصوصية الأبحاث فيه وما حام حولها من لغط منذ أشهرها الأولى، أعطى للسلطة التنفيذية دفعًا آخر لإتخاذ هذا القرار. وهو ما كرّرته دليلة مصدق، عضو هيئة الدفاع وشقيقة بن مبارك، أحد أبرز المتهمين الموقوفين، في أكثر من مناسبة. إذ وصفت القرار بكونه محاولة لتغطية ضعف الملف وعدم كفاية الأدلة فيه، خاصة وأن تعيين الجلسة جاء بعد فترة تحقيق ناهزت السنتين، متجاوزة المدة القصوى للإيقاف التحفظي، حاول خلالها قلم التحقيق، تعزيز الملف بأكثر ما يمكن من القرائن والأدلة. وبالتالي يمسي هذا القرار، وفقًا لسردية الدفاع، محاولة لرفع الحرج وافتعال نقاش إجرائي ثانوي، يشتت الرأي العام عن لب الموضوع: حقيقة وجود محاولة للتآمر والانقلاب من عدمه.

الشاشة وحدها كفيلة بالإدانة

صباح الرابع من مارس الماضي، تدافعت الحشود نحو قصر العدالة بتونس، هيئة الدفاع، وممثلون عن المحامين (لخلفية أغلب الموقوفين المهنية) صحفيون، حقوقيون، ناشطون سياسيون وبطبيعة الحال أفراد من أسر الموقوفين. في شارع باب بنات، تعالت الأصوات المناهضة، أما داخل بهو المحكمة، لم تزد الإجراءات الأمنية عن حدّها المألوف كما أكدت المحامية حياة الجزار. في الواقع، كانت نيّة السلطة واضحة: سكّنوا الأجواء ما قدرتم، ولا تمنحوهم فرصة لتحويل المحاكمة لحدث سياسي عام. وداخل القاعة، بدا أسلوب القضاة على المنصة، خليطًا من الهدوء والحكمة الصادقة أو ربما المقنعة. أما الحشد أو “الكونفة” بالتعبير المحلي الأدق، المقابلة لهم، فقد بدت وكأنها على مرجل. في البداية، أُنشد النشيد الرسمي في اندفاع، في تذكير بعرف قديم دأبت عليه المعارضة منذ الستينات، في المحاكمات السياسية الكبرى: محاكمات برسبكتيف و78 وسجناء الرأي. وبعد المقدّمات الإجرائية المعهودة، جاءت اللحظة الفاصلة ونُودي على المتهمين في الملف. وكما هو متعارف عليه، كانت البداية بالموقوفون على المتهمين غيابيًا وعددهم يفوق الأربعين.

تروي شهادات عدّة ما حدث وقتها، لعل أدقّها تلك التي نشرتها منظمة المفكرة القانونية، وتحديدًا حول أولى محاولات الاتصال بغرفة المحاكمة في السجن. وككل الاتصالات الأولى: أول اتصال لاسلكي عبر المحيط، أول اتصال بالقمر، كان الاتصال بالمتهم عملية فاشلة. حضرت الصورة، ولكن الصوت لم يصل، كرر القضاة المناداة عليه، دون جدوى. وبين الحضور، سرت همهمات السخرية وربما الشماتة. وبسبب الإحراج، رفع القاضي الجلسة، بعد 15 دقيقة فقط من انطلاقها لحين تجاوز الصعوبات التقنية.

قرار الرفع هذا كان كفيلًا بتفجير القاعة، تعالت الهتافات ورُفعت الشعارات واستلت الهواتف خلسة لتصوير ما يقع داخل قاعة، الأصل أن التصوير ممنوع داخلها. وسرعان ما تسربت مقاطع الفيديو للسوشيال ميديا، بعضها ضبابي ومشوش، وفي بعضها الآخر يمكن تمييز صوت عزالدين الحزقي، أحد أشهر المعتقلين السياسيين زمن الاستبداد، ووالد المتهم بن مبارك، وهو يكرر بين الجموع، بأن ابنه جوهر حاضر لا يغيب. ثم يضيع الصوت وسط هتاف سرعان ما طغى على الجلسة: “حريات حريات يا قضاء التعليمات”.

هنا كان لابد من تهدئة الأجواء، دور لعبته قيادات هياكل المحاماة الحاضرة والقدماء منهم. واستأنفت الجلسة من جديد، بعد ما تم تجاوز المشاكل التقنية. ليصل الصوت للقاعة، ولكن بصورة ثابتة: كرّسي بني خاو. نادى القضاة على المتهمين واحدًا تلو الآخر، ومع كل اسم (باستثناء إسمين فقط) لا يرجع الصدى إلا بالصمت. وبذلك تحقق ما راج مسبقًا بأن الموقوفين قد قرروا مقاطعة الجلسة، وعدم مغادرة مهاجعهم نحو قاعة السجن المخصصة للمحاكمة. حينها طلب الرئيس من الكاتب أن يدوّن في محضره رفض المتهمين للحضور. وكالعادة تدخل المحامون، احتجاجًا على هذا التدوين، إذ أن منوّبيهم لم يرفضوا الحضور، بل هم متمسّكون بحقهم في ذلك! وتلك كانت مفارقة أخرى بين حضورين، الحق في الحضور المادي والفيزيائي وسط قاعة القصر باعتباره الشكل الوحيد لتحقيق العدالة. وحضور آخر أثيري، تقنع بوجوده المحكمة، وتقيم على أساسه الحجة. وبذلك، توضح من البداية أن ما بين الرؤيتين من بون، لا يمكن رأبه.

وكما أعد الدفاع موقفه مسبقًا، بدا أن أجهزة الدولة أعدت هي الأخرى خطة للتعامل مع رفض الموقوفين الحضور، إذ قدّمت إدارة السجون للمحكمة شهادات أفاد بها مساجين الحق العام ممن يشارك الموقوفين السكن، وفحواها معاينتهم لرفض زملائهم السياسيين الالتحاق بقاعة البث. وفي أوساط المحامين خارج الجلسة تهامس البعض بلعنة الزمن الذي يمسي فيه سجين الحق العام شاهدًا على محاميه. أما آخرون -ممن لم يشغلهم انقلاب الموازين والطبقات الاجتماعية- فلم يخفوا اعتذارهم للسجناء ممّن قد تكون فرضت عليهم الشهادة فرضًا ولسان حالهم يقول “آش يقول الميت قدّام غاسله“. وهكذا مضت المحكمة في ما سطرته لنفسها، لا تلتفت لاعتراض. حتى وصل الأمر إلى حطاب سلامة، الموقوف الذي خالف زملائه.

من بين جميع المتهمين، يبدو الحطاب الأبعد عن المجال السياسي أو الحقوقي، بل إن تقرير دائرة الاتهام التي أشرفت على البحث النهائي في القضية لم يرد فيه اسمه سوى مرة واحدة، وذلك بمناسبة وجود سيارته أمام منزل خيّام التركي ليلة وجود عدد من الأجانب في منزل هذا الأخير. وهو ما جعل التتبع يشمله ثم الإيقاف فيما بعد. وهذه الوضعية الغريبة التي رمت به في الملف، ومع غياب أي دور أو حلم سياسي معلن، كان من اليسير فهم دوافع الحطاب في قبول المحاكمة عن بعد: الإرهاق والرغبة في الوصول لحكم مهما كان كنهه. وعلى ضوء ذلك وافق والتحق بغرفة البث. وهي الغرفة التي زارها قبل وقت قصير من انطلاق المحاكمة، وفد من حقوقيي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، كبرى المنظمات الحقوقية التونسية للتثبت من مدى مطابقتها لشروط المحاكمة العادلة. وفي بيانهم الصادر إثر الزيارة، جاءت النتائج سلبية كما هو متوقع. إذ أن المتهم لا يرى من الجلسة سوى الهيئة الحكمية وممثل النيابة، في حين يحجب عنه الحضور من المحامين والمراقبين والأهل. أما طلبه الرد والتوضيح أو حقه في الحديث عمومًا فلا يتم مباشرة للقاضي وإنما عبر وسيط داخل قاعة البث، ينقل طلبه وينتظر الإجابة في عملية مطولة، قد تؤدي حتى لضياع بعض مما يقوله في الأثناء. وبذلك خلص بيان الرابطة إلى أن هذه المحاكمة تشكل خرقًا صارخًا لحق المواجهة ومبدأ المحاكمة العادلة.

ومع ذلك بقي البيان قاصرًا عن إيصال فحوى كل هذه الخروقات مجتمعة، كما أجملته صورة واحدة، تسربت من الجلسة وانتشرت بين الناس. صورة لشاشة سوداء -مثل تلك التي نجدها معلقة في أعلى جدار فارغ داخل كبريات المقاهي الشعبية، والمخصصة لبث المباريات الكبرى- تصوّر من أعلى جزءًا من غرفة ضيقة، داخلها قفص الاتهام الخشبي المعروف، وعوض الوقوف داخله، وُضع للمتهم الحطاب، كرسي على شماله. جلس عليه الأخير، طاويًا يديه في جيوبه، ومشيحًا بوجهه عن النظّارة، في اتجاه ركن لا تطاله الكاميرا وكأنه بصدد الاستماع لآخر خفي، وحده هو يعلم ما يقول.

وحيدا وكأنه في غرفة حجر، حُكم على الحطاب رمزيًا قبل أن تبدأ الجلسة بالعزل، وبالتحول لمادة فرجة جديدة في صناعة التلفزيون، إلى جانب الوثائقيات والمسلسلات الهزلية ومسابقات المصارعة المزيّفة. خرج النزال من حلبة القانون والإجراءات وقرائن البراءة، وحُسم من اللحظة التي عُزل فيها المتهم. أدانته الكاميرا المسلطة من فوق، وهي تنقل صورته للبعيدين من عَلِ. حارمة إياه من آخر ما للمتهمين من سلاح: تلك النظرة الصادرة من أفق عمودي بين رجلين متناظرين وجهًا لوجه، والقادرة لوحدها على النفاذ لوجدان من بيده تسليط العقاب. والذي يبدو أنه اختار تأجيله هذه المرة لجلسة قادمة، يوم الحادي عشر من أفريل/ أبريل الحالي. الجلسة التي لم يقع داخلها الشيء الكبير، سوى دخول الملف في مرحلة حكمية روتينية وتأجيلات متواترة، سيكون أولها يوم 18 من نفس الشهر.