أقف اليوم بعد سبع سنوات في متجرٍ في بوردو أمام صفّ من ماكينات القهوة بمختلف أنواعها. الأرخص ثمناً بينها كانت من ماركة “بوش” الألمانية. لكن لا حظّ للألمان مع الاسبريسو. لا تشبههم تلك الخصلة الطازجة. في وسط إحدى الرفوف تحدّق بي ماكينة “لور” فرنسية بعينين اثنتين وجردل بلاستيكي شفاف من المياه يغري بالتقدم نحوها. اللون الأسود للكبسولات البلاستيكية المعبّأة بالاسبريسو يدفع إلى شرائها. لو أفعل، فسأوفّر على نفسي طحن حبّات البن أو البحث عنها في الأسواق وتمييز الأفضل منها.

على الكبسولات درجات حتى الرقم 11 توضح “تأثير الاسبريسو”. بوسعي تخيل مكانها في غرفتي وفناجين كريستال صغيرة إلى جانبها، جاهزة دوماً للامتلاء، دون أن أطلب معتذراً من زوجتي قهوة مسائية خلال ساعات السهر الطويلة.

لن أقترب من ماكينات الضغط باليد، فتلك تحتفظ بأسعارها المرتفعة حتى في أيام العروض، خاصة من كانت تعود إلى أصول إيطالية. تلك تحتاج إلى طقوس خاصة في التعامل معها، تبدأ باختيار حبات البن والمزج بين الأسود والأشقر منه بنسب معينة، قبل أن تلقّم عين الآلة بعضاً منها تمسحها بيدك لتتساوى حوافها، ثم تضغطها لاستخراج “روح البن”.

تشدّني زوجتي من ذراعي وتأخذني إلى ركنٍ آخر من المتجر لتبعدني عن شرائها في كلّ مرة. تقول إنها ملّت من تنظيف الأوراق ورماد السجائر عن طاولة مكتبي، وإنها لن تضيف بقايا القهوة إلى رحلة التنظيف اليومية.

لا اسبريسو للفقراء

لم أعرف في سوريا شيئاً يشبه هذه العبوات البلاستيكية. في مدينتي حلب يحتاج الاسبريسو إلى ترتيبات مختلفة من العناية. تبدأ من فنجان أبيض سميك الحواف مع شعارٍ لماركة “لافازا” وتنتهي بقطعة مستديرة من الشوكولا تستلقي على حافة الصحن. ما دون ذلك كنا نسميه “اكسبريس” ولا يقدم إلا بكؤوس كرتونية، نسحقها بيدينا بعد آخر رشفة عميقة من المرار لتصبغ أصابعنا ويدينا. تقول الأمهات إنه لا سائل تنظيف يزيل تلك البقع وهي تلملم ثيابك المتناثرة في أرجاء الغرفة، تتحسر وتدعو على من اخترع “هذا الي مدري اش اسمو”.

في مقاهي النخبة (في مدينتي تقاس النخب بالمال) يقترب منك النادل، تومئ له أريد قهوة.. ينتظر.. ثوان تمرّ.. إن لم تتبعها باسبريسو سيجلب لك قهوة “تركية” أو كما نسميها أحياناً “حلوة”، أما في مقاهينا فليس هناك اسبريسو.

منذ خمسة وعشرين عاماً، كانت الاسبريسو في عرفنا الحلبي هي “الرغوة”. لم تكن معروفة على نطاق واسع ولا موجودة سوى في مقاهي باب الفرج وشارع بارون ، في مقهى الموعد أو الفانوس، أو المنتدى، فيها جميعاً لا ينتظر النادل ويذهب مسرعاً لجلب كأس أبيض له أذن وطبق.

والمنتدى لمن لا يعرفه مقهى بغرفتين تطل واحدة منهما على ساحة سعد الله الجابري والثانية على شارع القوتلي (التسميتان تعودان لرئيسي دولة ومجلس وزرائها في العام 1945) كان يقدم الشاي والقهوة بكؤوس زجاجية شفافة. ذلك قبل أن يباع ويتحول إلى شركة اتصالات ويحتل الطابق العلوي من المكان مقهى جديد بدرجات كثيرة سموه “جحا”، يقدم الكابتشينو والاسبريسو وغيرها من المشروبات الساخنة والباردة، وبالتغيير الذي طرأ عليه تركه روّاده إلى غير رجعة.

15 ثانية عالقة بين زمنين

“لتختبر الإسبريسو عليك أن تعمل في صناعتها”، علقت هذه الجملة في رأسي من ردود بائع القهوة على أسئلتي الكثيرة لفهم مذاقها وتنوعه بين فنجان وآخر، آلة وأخرى، زبون وغيره. كان ذلك في حلب سنة 2013 وكنت أعمل صيدلانياً قبل أن تدفعني الحرب إلى ترك هذه المهنة والعمل بالصحافة.

كان هذا البائع الجوال ينصب عربته بالقرب من باب الصيدلية، فوقها ماكينة بيضاء برأسين من الستانلس ستيل وإلى جوارها جرة غاز والكثير من العلب البلاستيكية الملونة وزّعها على الرفوف بترتيب خاص يعرفه وحده، وهو ما زاد فضولي وأسئلتي لأعيش معه أياماً أتعلم صنع القهوة على طريقته.

يشير إلى السكر في إحدى العلب الملونة ويقول: “من يطلب سكّر مع الإسبريسو لا يفهم.. أصنع له شاياً”، أما الكريما والحليب فتلك “تقليعات” جيل آخر. ثم تأتي التعليمات: “لا تتفصحن” يخبرني وأنا أطلق على الإكسبريس لفظ “الاسبريسو، “إياك!”، ويكمل: “الناعمة للراكبين في سيارة، والخشنة قليلاً بحجم حبات الملح للمترجلين”. ما الفرق؟، “ستكتشفه بنفسك”.

“لا تسأل رجلاً رفقة زوجته كم فنجاناً تريد، اكتفِ بواحد غالباً، النساء لا تحب المشروبات السريعة”، أزم شفتاي معترضاً. ولشابين في مقتبل العمر: “اترك الفنجان طويلاً ليمتلئ إلى ثلاثة أرباعه!” أكتفي بالصمت.. ولثلاثيني تظهر علبة السجائر من جيبه العلوي الأبيض، غالباً ما تكون من نوع الحمراء الطويلة: “املأ له ربع الفنجان!”.

- لمن أملأ نصفه؟

- ليس لأحد.

- الخمسيني ماذا أفعل به؟

- اتركه! هو لن يقف عندك في الأصل.. همومه أثقل بكثير.. اتركه الله يعينه..

مساءً أخبر صديقي المسرحي (عاشق الاسبريسو) عن النصائح قبل بدء صباحات العمل. يخبرني أن هناك 15 ثانية فقط عالقة بين زمنين، وإنه أمضى سنتين كاملتين يلتقط مفردات أطلق عليها لفظ “مبتورة” ليصنع منها عمله المسرحي القادم. قال إنه سيكون عن صورة وجوه الناس قبل شرب الاسبريسو وبعده. يقول بعدها مستعيراً من مظفّر النواب ومبدلاً الكلمات: “ينتفض القلب كرأس القط من الغسلِ”.

لم آلف بعد تلك الصنعة الجديدة، قلت في نفسي وأنا أتساءل عن النصائح التي قدمها لي “معلمي الجديد”. سراً رأيته يغلي “ركوة” من القهوة “الحلوة” كما يطلق على “منقوع البن” في مدينتي. “منقوع البن” لفظ مقزز لمشروب يعشقه سكان حلب ويبدؤون به صباحاتهم. لكن في الأحياء الشرقية الفقيرة لا تقدم القهوة الحلوة ولا يستساغ طعمها. هناك فقط الشاي والبيوت العشوائية المتراكبة فوق بعضها البعض والشوارع المحفرة ومصطبات طويلة من الإسمنت الغامق أمام مداخل البيوت العربية.

وهناك أيضاً في شرقي المدينة الكثير من الأطفال، أكفّهم متعبة مصبوغة بالشحم والزيت، وهناك سور وهمي أكملت سنوات الثورة بناءه لتقسم حلب إلى نصفين. في الشرق فقراء يشربون الشاي وفي الغرب طبقة وسطى تتلاشى ومعها فئات أكثر ثراءً ترتشف آخر قطرات من فناجين الاسبرسو.

يخبرني صديقي المسرحي أن الثورة تبدأ من عندما نكسر -نحن أبناء الأحياء الشرقية- ريق الصباح بفنجان من الاسبريسو، قهوة طازجة، فنحن لم نتقن الحياة الطازجة بعد.

طرق خائفة

على مفرق طريق مساكن هنانو شرقي حلب وقفت في السادسة صباحاً، نظفت آلة القهوة مرتدياً صدرية بيضاء استعرتها من صيدليتي، وقبعة سوداء. يضحك صاحب الاكسبريس لمنظري قبل أن يخبرني أن صدريات الأطباء والصيادلة بجيوب، والاكسبريس ليس لقياس الضغط والحقن العضلية، هو روح القهوة.

هممت بخلعها لولا أنه مسك يدي. “لنجرب” أخبرني وهو يمارس دور الطبيب في إعطاء الأوامر الصارمة، وحين بدأت بإشعال النار طلب مني التوقف. “ليس بعد، الحياة هنا لا تبدأ قبل الثامنة”. قبلاً كانت الحياة تبدأ مساءً.

“هنانو” حيّ للعمال والجنود الصغار من الشرطة والجيش على أطراف المدينة. كتلة من الاسمنت المتشابه في كل منها خمسة طوابق وثلاثة مداخل وعشر شقق. يجمع بين سكانها الغربة والفقر. بنتها الحكومة ووزعتها على المعيلين من موظفيها. عدد الأطفال كان مقياساً لتحصل على بيت بأقساط تريحك من إزعاجات البيوت المستأجرة.

وقبل أن يصبح “هنانو” حيّاً من مساكن الإسمنت كان كروماً من الفستق الحلبي والقمح يقال إنه في زمن مضى نقلت إليه “بحسيتا”، المنطقة التي كانت تحتلها دور البغاء المرخّصة وسط مدينة حلب، ليرافق “هنانو” بعدها ذلك الصيت السيء. أما اسم الحي فيعود إلى إبراهيم هنانو قائد في الثورة السورية ضد الانتداب الفرنسي.

أشار لي سائق سيارة دفع رباعي دون أرقام بالاقتراب منه. ربما كان قيادياً في إحدى الكتائب المقاتلة. بسرعة جهّزت الاسبرسو “الناعمة” وحين وصلت إليه أسأل عن طلبه رفع وسطاه في وجهي وهو يخبرني أنه لا يحب “الإكسبريس” ولكنه يحتاج لكأس شاي. اعتذرت منه وعدت إلى مكاني وانطلق يبحث عن بائع شاي صباحي في مدينة لا يشرب فيها الشاي إلا على الفطور، أو بعد طعام دسم. كان الفنجان الأول من النوع الرديء الذي اضطررت لشربه صباحاً تجنباً لرميه في القمامة، ونقصت أجرتي خمس وعشرين ليرة.

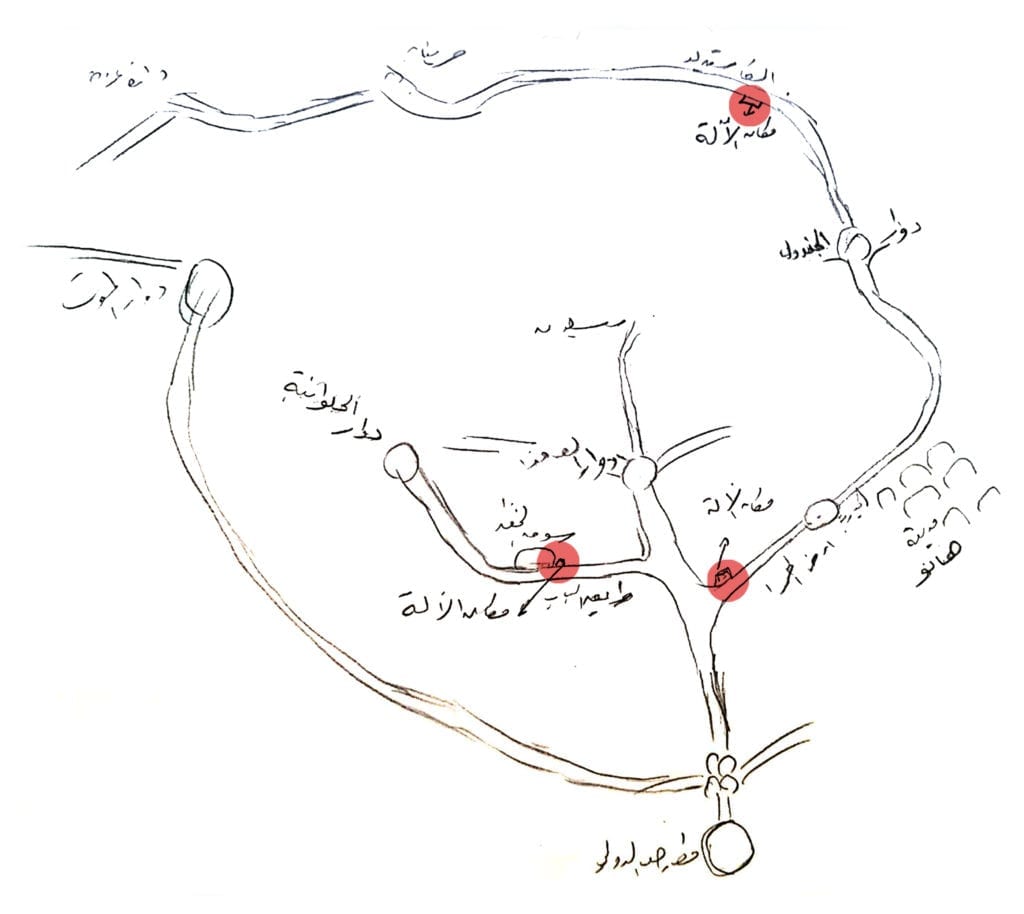

كنت أنا من اختار المكان لولعي به، طريق على مفترق جبهات، يفصل المطار عن دوار الصاخور وطريق الباب عن مساكن هنانو (كان حلمنا يومها أن يكمل الثوّار تقدّمهم لنصل إلى المدينة العصيّة في قسمها الغربي). طوال فترة وقوفنا هناك كان “معلمي” يهزّ رأسه وهو يخبرني أن الإكسبريس لا يباع على الطرق الخائفة.

وصلت الشمس إلى فوق رؤوسنا، وكانت سيارة لزبون آخر تقترب وتتوقف عند آلة القهوة. سريعاً وصلت إلى نافذته، لم يكن يلتفت إليّ وهو يرسل رسالة صوتية لأحد ما. كل ما التقطته كان رقماً لثلاثة آلاف طلقة. تذكرت ما الذي تعنيه خمس عشرة ثانية. سريعاً لقمت الآلة قهوة ناعمة وبعد ثلاثين ثانية كنت قد ملأت الفنجان الكرتوني إلى “شفته”، وحين وصلت لم أعد أسمع شيئاً سوى صوت النقود في يدي.

كان علي أن أسترسل في الحديث معه أو اطلب منه البقاء وأسأله إن كان من محبي السكر، لكني لم أفعل، وضاعت الحكاية.

“ثلاثة آلاف طلقة.. استناني عند مدرسة الكفاح.. العمل اليوم.. بدهم مرابطين.. غطّي وجهك.. كتّرلي.. شقدّ الفنجان .. يلعن الأسد.. فيه قهوة..”

كانت حصيلتي الصباحية من كلمات لا معنى لها، يضاف إليها ضحكات صاحب الآلة الذي بدأ يستشعر الخسارة.

لا يباع إلا بكرتون

عند سوق الخضار في طريق الباب ثلاثة بائعين للإكسبريس، أكثرهم حظاً شاب بدين في الخامسة والعشرين من العمر، يمتلك آلة عوراء ويصطف زبائنه في انتظار دورهم. على بعد مترين منه وقفنا نحن، التفت إلينا وابتسم وكأنه يخبرنا أنه ليس من أحد سيشتري منكم، هذه المدينة لا تشتري من الغرباء إلا في طريق أسفارها.

كنت ممتناً للدور الطويل الذي خلقته الآلة العوراء، وبات بوسعي قراءة الوجوه وسماع الكثير من الثواني، أردت أن أنقض كلام صاحبي المسرحي أولاً وربما هذا كل شيء. هناك لم يكن كل شيء صامتاً، بائعو الخضار يثيرون جلبة وهم يصرخون على بضائعهم، كذلك السيارات والمارة، وحده بائع القهوة كان يهمس لكل زبون في أذنه ويحرمني من متعة الاستماع.

أتنقل في الوجوه المختلفة، معظمهم كانوا شباناً لا يتجاوزون الخامسة والثلاثين من العمر، تذكرت نصيحة الرجل الخمسيني وأردت حقيقة أن ينقضها أحدهم دون جدوى، الخمسينيون يمرون بحقائب قماشية مليئة بالخضار تحزّ أكفهم، ينقلونها في كل مرة بين يمناهم ويسراهم، ويتحدثون كلاماً غير مفهوم في سرّهم، لم يلتفت أحدهم لرائحة القهوة، وكأنها لم تكن حاضرة يوماً.

صحفي أجنبي أشقر طويل يحمل كاميرا بعدسة طويلة ملفوفة حول عنقه كان يصور الدور الطويل، اقترب من البائع وابتعد عنه، جثا على ركبتيه وأدار الكاميرا لتميل مع حركة رأسه، كانت ماركة “canon”، ابتسم بعضهم له، آخرون أداروا وجوههم، وحين وصل إلى البائع سأله بلهجة عربية واضحة “بدي فنجان بلّور، أنا ما بشرب بكرتون”. ليس كل أشقر وطويل أجنبيٌّ إذن.. قلت وأنا أراه يمضي دون قهوة، الإكسبريس لا يباع إلا بكرتون في أسواقنا.

مثل صاحبي كان بائع القهوة البدين يملك نوعين من الإكسبريس، ناعمة وبحجم حبات الملح. انتظرت كثيراً لأجده يرتب هندامه ويضع قميصه تحت بنطاله، يمسح يديه بمحرمة معطرة ويرتدي قبعة وهو يخرج من أسفل الطاولة علبة زجاجية محكمة الإغلاق. غمزني صاحبي، كان الزبون هذه المرة يلفظ “الاسبريسو” بلكنة صحيحة، أخرج أيضاً فنجاناً من الكريستال الأبيض وزّع فيه ما يقل عن ربعه (ثلاثة رشفات على الأكثر)، ورفع الفنجان قبل أن يتغير طعمه بالقهوة المحروقة من سخونة الآلة. انتظره حتى أنهى فنجانه بعشر ثوان، نفض رأسه وأعاد الفنجان ثم مضى.

لم يدخن قلت، ليجيبني صاحبي لا شراكة بين الاسبريسو والدخان، هي لتجديد ما بقي من روحك كلما شعرت بالألم. في تلك اللحظة كان بائع خضار بالقرب مني يتمزمز بفنجان كرتوني أهدر عليه ثلاثة سجائر دون أن ينتهي، وفي كل مرة يمرر الفنجان على شفتيه كان ألم معدته يصل إلى قلبي.

حين توقفت سيارة مليئة بالغبار والوحل، قادمة من أحد خطوط الجبهات، ظهرت البندقية كأول مشهد من النافذة، وحين وصلت إلى زبوني وجدته يرمي من النافذة فنجانين من الكرتون مليئين بالإكسبريس، “فنجانين إكسبريس معلّم.. وسكر” والتفت إلى صاحبه يكمل حديثه. حين عدت بما طلبه كان الندم يملأ قلبي للقهوة الرديئة التي صنعتها له. حملها راضياً كما في كل مرة، ولعله رماها عند بائع آخر.

لماذا لا نحترم جنودنا؟ قلت في نفسي وأنا أعيد تذكر ملامح وجهه الشابة. يبدو أنه لا يحب القهوة ولكنه يعلم أنها تستخدم كمنبه ليبقى يقظاً. سمعت يوماً أن حصة من القهوة يحملها الجنود الأمريكيون دوماً في حقائبهم، أما في إيطاليا فيتركون الفنجان على الآلة للحفاظ عليه ساخناً يدفئ جوف ويدي من يشربه. قاطعني صوت صاحبي “هو يحبها كذلك، لا يريد إنهاءها أبداً، الطازج حظ البلدان الآمنة أما نحن فنعيش بين السرعة واليأس”.

هدنة غير مكتوبة

كانت المرة الأولى التي أشرب بها الإكسبريس قبل الثورة بعام واحد، وقتها حملني رجل عرفته للمرة الأولى نحو أعلى نقطة في المدينة: “الإذاعة”، بكى وهو يحكي لي عن أشياء لم أعشها معه وعاشها وحيداً، وحين وصلنا بعد ساعتين إلى المكتب الذي يعمل به، كان طعم الإكسبريس أكثر مراراً، جرعناه دفعة واحدة وطرقنا فنجان الكرتون على الطاولة. منذ أيام أرسل لي صورته في غازي عينتاب التركية وهو يحمل فنجانين كرتونيين من الإكسبريس على تلة عالية، فأرسلت له صورة من مقهى أشرب فيه الاسبريسو الفرنسي أغريه باللجوء.

تلك النقطة أصبحت “قنّاصاً” فيما بعد. تختلط الذاكرة وعليك أن تمحو جزء منها كلما أتيح لك الوقت. لا يمكن أن تحتفظ بصورتين: “موت وحياة” لمكان واحد. أجبت نفسي وأنا أسمع صوت رصاصة قناص تمر بمحاذاة رأسي. سمعت صوته يضرب على الأرض كأساً كرتونياً من الإكسبريس ويلعن حظه لخسارة الرهان على موت واحد منا في تلك اللحظة.

في الجانب الغربي من المدينة وعلى طريق الكاستيلو الذي قطعت شرايينه الجنود ليقضموا حلب، كان الأمر مغايراً، السيارات الصغيرة بسرعة البرق تمر من أمامك، أضواء السيارة التي تحمل آلة الإكسبريس كعلامة فارقة في المكان، ومن السهل استهدافها من جميع الأمكنة في مدينة تتقاسمها ثلاث قوات، وجميعها تطل على الطريق.

يمتد الكاستيلو حتى دوار “الباسل” غربي المدينة. كان الحلبيون يفترشون هذا الطريق لليال طويلة مضت. عائلات بأكملها تهرب من حرارة المدينة صيفاً لتروح عن نفسها في الطريق الذي يشكل حزاماً دائرياً حولها يمتد من أرقى أحيائها إلى أفقرها.

بائعو الإكسبريس كانوا بالعشرات. وفي منتصف الطريق كانت العائلات تنصب “مناقل الشوي” للطعام. الحلبيون “يحبون بطونهم”، وبعد عشاء دسم تشرع النارجيلة ونبدأ بممارسة هواية “الشلي” (القيل والقال) مع فناجين القهوة.

يطلق الحلبيون على المكان اسم “الصنم”. لا أعرف حقيقية سبباً لهذه التسمية ولكنا جميعاً كنا في قرارة أنفسنا نملك تفسيرا سرياً لا نبوح به. كنا هناك بأمر من الصنم نأكل ونشرب. نلعب الورق ونبيع الإكسبريس بأمر منه أيضاً. وحين مات الصنم (حافظ الأسد) كان لا بد لنا من اختلاق صنم آخر فوجدنا ضالتنا في “ابنه”. ومع قرار الثورة انتهى هذا الشارع بأمر من الصنم الجديد ودمرت معالمه.

“ليش واقف هون مو خايف يستهدفوك؟.. حربي رشاش في الأجواء.. كاستيلو انتبه.. فنجانين قهوة بسرعة.. يا شيخ روح من هون.. أخي المكان خطير”.

يقطع تلك العبارات صوت دراجة نارية عليها شابان في مقتبل العمر، يقفان أمامنا ويترجلان، شعر طويل وذقن فوضوية لم تكتمل بعد، وبنطالان من الجينز وجاكيت جلديّ أسود، ويلمع في حزام البنطال مسدسان أسودان.

“أحلى شباب” يبدأ وهو يسألني “من وين أنت ابن عمي”. أخبره وأنا أحضّر له الإكسبريس من النوع الرديء، وقررت أن أملأه لثلاثة أرباعه بحسب التعليمات.

“منيح شفناك هون والله خرمانين”، يجلسان القرفصاء ويخرجان علبة سجائر، يرميان لي سيجارة لأدخنها، ويكملان ضحكاتهما حول قصة رجل من القرية التي ينتميان إليها مات برصاصة قناص وهو يشرب الإكسبريس في قارعة الطريق.

رجفت وأنا أستمع للقصة. قالا إن هدنة غير مكتوبة بين النظام والجيش الحر سمحت لشاب في الثلاثين من عمره وضع آلة الإكسبريس خاصته في الطريق بينهما. كان يقف في منتصف المسافة بينهما، يضع كرسيين من البلاستيك لزبائنه، وكان كثير من الناس يتعاطفون مع وجوده ويذهبان إليه لشراء الإكسبريس. صمت قبل أن يقول، لا لم يكن كذلك، كنا جميعاً نذهب إلى هناك لنواجه الموت كنِدّ، ما الذي يعنيه الموت إذن؟.

المرأة الوحيدة التي صادفتها خلال يومي الأول، هي من نزلت من السيارة لشراء الإكسبريس، كانت تلف حجابها كيفما اتفق وهي تقول عن القهوة: “تقّلها”، هي تريده أن لا ينام في رحلة الهرب من المكان. حملت فنجانا واحداً ومضت دون أن تدفع ثمنه.

صورة مع ماكينة “لور”

في إدلب مئات بائعي الإكسبريس اليوم، يطلقون على عرباتهم أسماء مدنهم التي هُجّروا منها. أطفال وشبان وكبار في السن يمتهنون ما لا يعرفونه، يملؤون فوهة الآلة بقهوة ناعمة موضوعة في أكياس مفتوحة من النايلون، يتركونها لتحترق، وعند وصول زبون آخر يطرقون الفوهة بعصا خشبية على “تنكة قمامة” بجانبهم ويكملون يومهم.

يقول صاحبي المسرحي إن الإكسبريس يعتمد على إجبار الماء والقهوة على التفاعل قبل النزول. تلك مسألة لا يمكن شرحها في الإكسبريس وتحتمل التفكير في الاسبريسو. نحن مجبرون على الحياة بقوة الضغط، دون معرفة الطريقة المثلى للعيش.

“لا تفتح آلة القهوة قبل انتهاء صوت ضجيج البخار” تقول لي زوجتي ثم تطلب مني أن أمسح قطرات البن حول الطاولة التي انتقتها بلونٍ أسود خوفاً من البقع التي سأتركها عليها دائماً. في كل مرة أتحايل على عدم وجود زوجتي بفتح الآلة وبخارها لأستعيد صوت الآلة القديمة في حلب. أحمل الكبسولة المقيتة وأرميها من النافذة، أترك لنفسي حرية التلذذ برشفات الاسبريسو لكن في كأس من الكرتون.. كأس إكسبرس.. آخذ صورة وأرسلها إلى صديقي المسرحي المقيم في ألمانيا وإلى صديقي الآخر في غازي عينتاب.