Peacock 2018 130×97 cm Mixed Media on Canvas

روحك مَشْهَدٌ مُصْطَفى

-پول ڤرلين-

صخرة هابيل

“الطاووس روح أبي. رافقني هذا الكائن النبيل، ولا يزال. ملأ عليّ وحدتي تحت غيوم باريس. وبعد انتقالي إلى رُوان، آنسني في الليل الثقيل لشتاءات النورماندي. شيئاً فشيئاً قادني هذا الطائر الجليل إلى مجابهة نفسي، في تلك العزلة التي حرمها الألم من النوم، حتى شارفت على الجنون. تداعى كلُّ ما توهّمت من قوّة. في الضعف وقلّة الحيلة، عكفتُ على الوصول إلى حبّ مصيري. دخلتُ حلماً طويلاً لم يتلاشَ بموت حالمه، والمشقّة الكبرى الآن هي الاستيقاظ بكابوس.

عشتُ كالملعونين أسابيع طوالاً ثقالاً. كانت اللعنة سؤالاً يومياً، وأنا أجلس لساعات طويلة أمام بياض اللوحات، هامداً لا أقوى على الحراك، مخدَّراً بالعذاب في المرسم بمونتروي، إلى أنْ هبّ عليّ الطاووس كريح قوية اقتلعتني من الموت، فرسمته للمرة الأولى في أربع لوحات شتاء 2017-2018. ولما فتحتُ المشغل للزوّار، في تظاهرة “الأبواب المفتوحة”، وشُوهِدت تلك اللوحات الأربع بعد ليلة من الثلج، فقدتُ الرغبة في المتابعة، كأن الطاووس قد هرب مني لأني أريتُه للآخرين وأطلعتُ متفرّجين غرباء على هوانه وصمت آلامه، فهربتْ معه طفولتي وكلُّ الذين أعرفهم، وبقيت وحدي. كانت وحدة مهولة، عدتُ في أثنائها إلى ما تجاهلته من تحولات حياتي، وما عصف بي من شتات وعنف. أقفلتُ باب الجحيم على نفسي، وحاورتُها كالغريب، جاهلاً أين المخارج. كانت ذاكرتي وقود جحيمي، وقلبي يكاد يبلغ حلقي ليخنقني. كأنّ زوبعة من الظلام تتقاذفني ودوّامة من النور، ولا مستقرَّ لي. كانت لغتي عوجاء قدّام ألمي. كلّما عثرتُ على فكرةٍ تبخّرتْ، فأرجو هذا التلاشي طريقة من الطرق التي يشكّل بها المجهول أشياء أخرى قد أكتشفها ذات يوم، لتسرّني أو لترعبني.

أيُّ لغز يجعل الإنسان يرى ذكرياته في أشياء يصادفها للمرة الأولى؟ من جهة، الحسرة لأنّ كل شيء يحدث مرة واحدة، ومن جهة ثانية العزاء لأنّ كلّ شيء يدوم، ولا يفنى أبداً. لا يكفي مفهوم Déjà vu. ربما ثمة لغز في الذاكرة، خفتُ أنْ يبتلع عقلي كالثقب الأسود. في تلك اللحظات، انتابني إحساس مدوّخ بمرور زمن مديد، حتى خلتُ أنّ حياة بأكملها مرّت عليّ فيما أنا جالس وحدي. أنت مَن أخبرتني عن الراهب الذي شغله عصفورٌ عن عمله في نسخ المخطوطات. خرج إلى حديقة الدير. وقف تحت الشجرة، ليسمع الشدو عن قرب. ولمّا عاد إلى المكتبة رأى حبره قد صار غباراً، وصحبه الرهبان قد اختفوا. دامت الأغنية القصيرة قرناً بأكمله، لأنها لحظات من الفردوس عاشها سجين في الجحيم.

يتراءى لي الوعي أشبه بالأخشاب والأحجار التي كنت أنصبها كالسدود أمام مياه السواقي، وأنا طفل بين غياض الشجر في غوطة دمشق، فإذا رفعتُها تدفّق الماء، متلألئاً تحت الشمس، وخلقتِ الطبيعة من الأشكال والمشاعر ما يتعذّر التنبّؤ به. لطالما أحسستُ أنّ التحكّم بالأشياء يقتل روحها (ربما يقتلها العقل خوفاً على النفس من المخاطرة). صبرتُ حتى جسّد لي الطاووس غيابَ أبي. سُدىً حاولتُ استدراجه بدراسته علمياً وبصرياً. انتظرتُ حتى زارني بمفرده. في البداية رسمتُه كأنني أنبش الظلام. بالأحرى، كنتُ أكتبه بالنقش على طبقة سميكة من الأسود المسكوب فوق بياض الورق، ثم حاولتُ بالأحبار الملوّنة انتزاعه من هذا الحداد المهيمن. في مرسمي الحاليّ في “نوتردام دو باندفيل”، مطوّقاً بغيوم النورماندي والتلال المشجّرة لغابة الكستناء، خُيّل إليّ أنني سمعتُ صراخه في الليل، غريباً وموجعاً. كان ينادي، وحيداً في برية واسعة مظلمة، إلى أنْ عثر على بركة زرقاء، كأنها السماء تحت قدميه، وبدأ يقترب منها خائفاً، يريد أنْ يروي عطشه ويتردّد.

لم أرَ طاووساً إلا مرة واحدة فقط منذ عشرين عاماً. كنا، أنا وصديق لي، في رحلة للرسم، نمشي قرب جبل مطلّ على بحيرة زرزر، قرب الحدود بين سوريا ولبنان. واصلنا المشي، في صعود وهبوط، وسط تلال رأينا في بعضها مغارات صغيرة مسقوفة بالأخشاب عشوائياً، ولكن ما مِن أثر لأيّ إنسان. الأرض وعرة لم تُسْتصَلح، تغطّيها الأحراج، ولا تصلها الطُرق. كنا جالسين هناك نرسم الطبيعة عندما ظهرت أمامنا أنثى طاووس بيضاء، تمشي بهدوء وتقترب منا. خوّفناها حين وقفنا فجأة فأسرعتْ قليلاً. تبعناها حتى وجدنا القفص الذي دُجِّنتْ على الرجوع إليه. كان بابه مفتوحاً في قطعة أرض مهجورة يرتادها المهرِّبون. قال صديقي: “إنّ الملك سليمان أول من أتى بالطاووس إلى فلسطين”. كانت تلك هي المرة الأولى والأخيرة التي رأيت فيها طاووساً في الواقع. لا أزال إلى الآن أحاول الاحتفاظ بذلك الانطباع البعيد، الأقرب إلى الحلم. بعد سنوات طويلة بدأت أرسمه. رسمتُه بعيداً عن العقل، هائماً كالروح فوق هاوية عميقة انفتحت في صدري، كمَن يصوّر دخاناً أو ضباباً سيتبدّد بعد لحظات، لأنّ الوعي حاجزٌ يُغيّب الحلم، ويُغيّب الحقيقة. هذا الطائر المقدّس الذي أرهَبُ جماله خفّفَ عني قسوةَ الارتطام بقاع نفسي. أعادني إلى عتبة نفسي كأنني سواي، ومعي فكرة أنْ أتقاسم ذاكرتي مع الآخرين، لتصير لهم بعدما كانت لي، وبعدما حرّضتُها طويلاً ضدّي. رسمتُه في البداية مخلوقاً عارياً توّاقاً إلى الصعود، وانتظرتُ ظهور جناحيه وقدميه. ثم دخلتِ المرآة إلى اللوحات، فانشغلتُ بانعكاسِ الانعكاس، كأني ألاحق أقواس قزح على قطرة مطر واحدة في عزّ الليل.

الطيور علامة على الفجر والغروب، على بداية النهار ونهايته، أو بداية الليل ونهايته، علامةٌ سريعة الاختفاء، تُسْمع عادة وقلّما تُرى، باستثناء الطاووس، عزائي بعد اختطاف أبي.

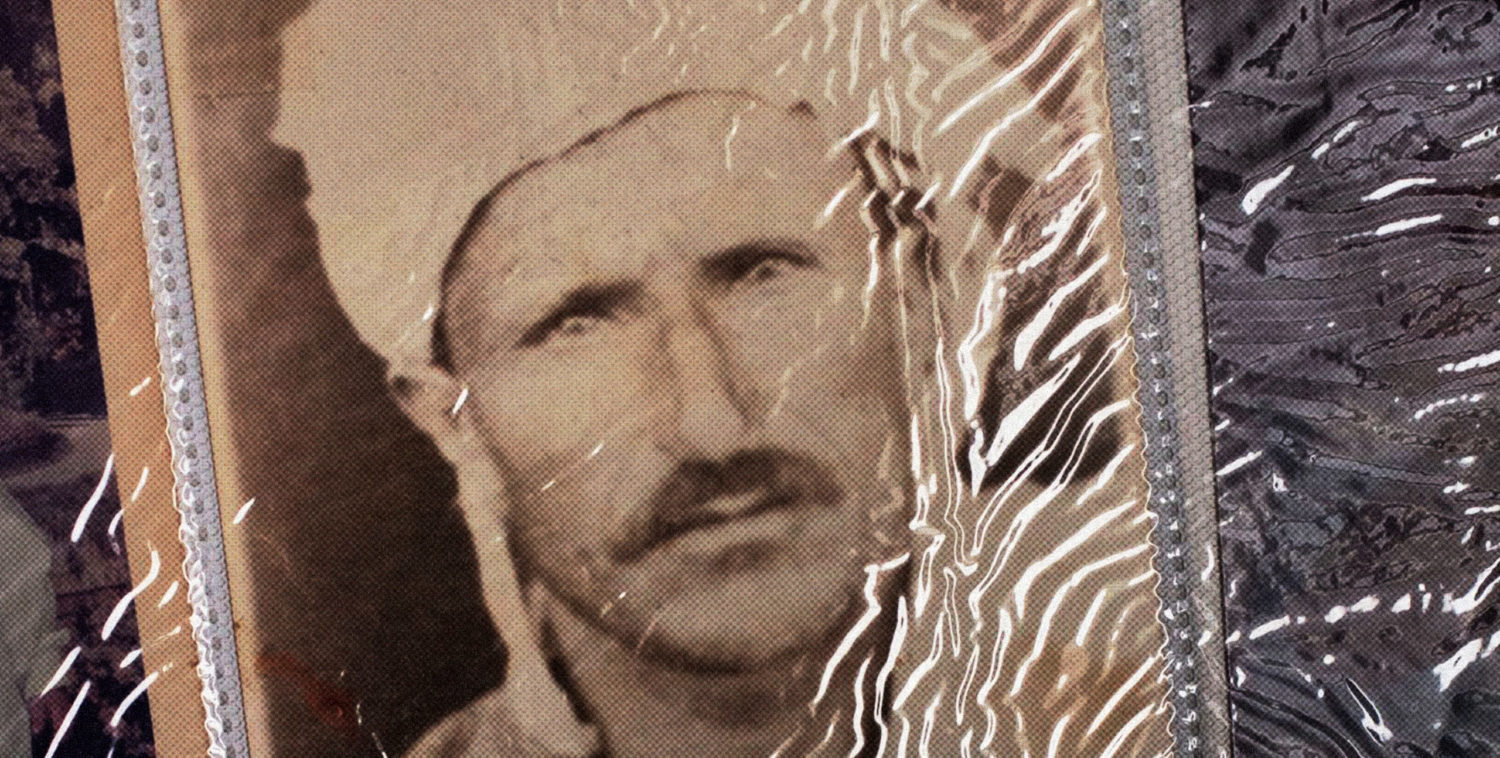

فارق أبي الحياة على الطريق بين دمشق والسويداء، دون أنْ أستطيع حضور جنازته. أمضى يومين لا نهاية لهما، نازفاً بطلقةٍ في الفخذ، مجوَّعاً، عطشاً، محروماً من أدويته. محاطاً بمجرمين، مجهولين حتى الآن، قضى وحيداً وسط صخور سوداء يقال إنّ قابيل طاف بينها، حاملاً بين ذراعيه أخاه القتيل لا يدري كيف ولا أين سيدفنه.

آه من تلك الساعات في ضواحي باريس. أمضيتُها متابعاً المختطِفين، عبر الواتساب، في مفاوضات الفدية لاسترداد الجثمان في ديسمبر 2017. تلك الليلة الماطرة، تساءلتُ مرة أخرى: تُراني حقّاً هنا؟ ومَن أنا هنا؟ أحدٌ سواي هبط تلك السلالم في كليشي، ركب ذلك المصعد خانق الضيق كالتابوت. أحدٌ سواي عُوقِب بهذا العذاب. لا أصدّق أنني أنا مَن تحمّلته. أحدٌ سواي فتح لأصدقائي الباب، وسقاهم القهوة المرّة، وأسمعهم عبد الباسط عبد الصمد يتلو سورة “آل عمران“. أحدٌ سواي، يحمل اسمي ويرتدي جسدي، حدّثهم بشفتيّ وابتسم لهم. سندي هذا الآخر الذي يؤدّي عنّي هذا الدور الشاقّ، دور أنْ أكون أنا. أردت النوم وحدي، لأن النوم سيسقط قناعي عني، فينفضح كل الألم الفاحش الذي أثقل كبدي كالصخرة. سمعتُ أحد المعزّين القليلين: ” كثرت حالات الاختطاف في السويداء. ظاهرة مرعبة“. واساني ثانٍ: “رجاؤنا أنه لم يتألّمْ قبل الموت“. قال ثالث: “فكّرْ بابنتك، بأهلك“. كرّر أخي على الواتساب: “حاولنا المستحيل ولم ننجحْ“. أجابه معزٍّ هنا: “كان رجلاً شهماً، أيّ خسارة. معلم أرابيسك، شيخ الكار، ابن الغوطة“. قدّام الباب، ذكّرني أحدُ المودّعين: “لا تنسَ موعد تجديد بطاقة الإقامة غداً“”.

Peacock 2024 Pencil on paper 42X29’5 CM

برج في سومطرة

تبدأ رحلة الروح بجريان الدم في الحبل السرّي للجنين حتى يعود الجسد إلى الحلم الذي جاء منه.

منذ رأيت أولى لوحات وليد في سلسلة الطاووس سنة 2018، ترافقني هذه الحكاية:

مَن يشأ أنْ يرى المنظر الأبهى والأفق الأوسع في العالم فعليه بالذهاب إلى “برج النصر” في شيتور.

قمّته ترّاس دائري، يُفضي إليه درجٌ لولبي لا يجرؤ على صعوده إلا الذين لا يؤمنون بهذه الأسطورة.

منذ أوّل الزمان، غافياً مستلقياً عند قدم الدرج، يحيا مخلوق مرهَف لا شكل له، اسمه آ باو آ كيو، في منتهى الحساسية تجاه الظلال الكثيرة لروح الإنسان. يستيقظ المخلوق حين تتناهى إليه خطوات مسافر يقترب من البرج، يلوح بصيص حياة سرية داخل جسده الشفيف الذي يبدأ بالتململ. عندما يطأ المسافر الدرجة الأولى يستعيد المخلوق وعيه ويلتحق بالصاعد، ملاصقاً عقبيه. كلما ارتقى آ باو آ كيو درجةً غمقَ لونه واتّضحتْ هيئته أكثر، وازداد النورُ إشراقاً في جوفه. يُقال إنّ جسده هو عينه، لأنه يرى بكامل جسمه، وإنّ لجلده ملمس درّاقة، وفقط عند منتصف الدرج، تظهر فيه مجسّاتٌ تشبه أذرعاً ضئيلة تُعينه على مواصلة التسلّق، متشبثاً بالحوافّ المقوَّسة للدرجات لفرط ما احتكّت بها أقدامُ أجيال من الزوّار والحجّاج والمسافرين.

يصعد المسافر نحو كلمة وحيدة تتخطّى كل الكلمات، هي النرفانا (ومعناها “الاختفاء” أو “الانطفاء”)، فإذا بلغها على قمّة البرج تحرّر من سجن الزمن، وما عادت لأفعاله ظلالٌ على الأرض، عندئذ يبلغ آ باو آ كيو شكله النهائي، وإلا عانى عند الدرجة الأخيرة، مشلولاً ومعذَّباً لعجزه عن إكمال خلقته، فيتذبذب نوره الأزرق حتى ينطفئ، ويندّ عنه أنينٌ شاكٍ لا يكاد يُسمع، أشبهُ بحفيف الحرير. حين يهبط المسافر، يتدحرج آ باو آ كيو إلى أسفل الدرج، حيث يستلقي مرة أخرى، بعدما بُعثتْ فيه الحياة لمدة وجيزة، خامداً مبهمَ الملامح، منتظراً قدومَ المسافر المقبل.

الموت انطفاء القلب، يبدأ من خفاء الجسد لينتشر إلى سطحه. ما نيل الكمال بمستطاع أحد، وإذا حازه فلمرةٍ يتيمة، لا يليها إلا الفراغ الكبير. على مرّ القرون، آ باو آ كيو، المحكوم بالنقصان، لم يبلغْ قمة البرج إلا مرة واحدة فقط، حيث شعَّ بنورٍ أزرق مبهر، وعبر المسافات اللانهائية لسواد الكون، رأى في المجرّات البعيدة مرايا روحه. ارتوت عينه الظمأى بشرب النور، وتبدّد حزنه الأكبر: بُعده عمّا أحَبّ.

Peacock 2018 50×35 CM mixed media on paper

اللحظة صفر

يبدأ الخلق بالوقت، ولا يبدأ في الوقت

-سانت أوغسطين، مدينة الله-

وليد مسكون بالمخلوقات الوحيدة، العزلاء أمام أقدارها، أشياء وبشراً وطيراً وحيوانات، روحاً تهاجر بين العناصر، عبر مكانٍ ملموس هو لوحته، من الجماد إلى النبات والحشرة والحيوان والإنسان (الأخير صاحبُ العذاب الأشدّ والمصير الأفدح، حيث نرى المفقود والقتيل والمخنوق بالأسلحة الكيماوية في الحرب السورية، والطفل الأملط العاري العائم مع لعبة وحيدة). يستردّ وليد أشكاله من المحو ويظهرها ليتأمّلها، ثم يخفيها من جديد، لأن اللوحة لا تحيا إلا بحذف المسافة بين الفنان وعمله، ولأن مسيرة الشعور بالأشياء أبطأ وأعقد بكثير من مسيرة فهمها. أمام كثرة ما في هذا العالم من فواجع وجمال، يشهد فنّه على وحدة الأشياء. هكذا فعل ليوناردو، المعلّم المُقِلُّ الذي يجلّه وليد.

تسليماً بجاذبية الأرض واحتجاجاً عليها، تستغرق مخلوقاتِ وليد حركتان كبريان هما الصعود والسقوط. لوحته جزء من تحولات جوهر واحد، حيث تصعد الشجرة، ويتهاوى الكرسي، وتخفي النعامة رأسها، وتهرب الحشرة العملاقة، ويحدب الفيل على صغاره، ويحاول الطاووس الطيران عالياً… أصابعه، ووراءهما عيناه وجسده وروحه، تتنقّل عبر السنين في خصوبة التحولات. كأنّ الشرانق المضيئة كالفوانيس في شجرة النذور تتحوّل إلى عيون في ذيل طاووس، والدائرة المحيطة برأس المفقود (لا كهالات القديسين، بل كقرص أسود يظهر على شاشة تلفزيون قديم عند انقطاع البثّ) أشرقتْ وراء الشجرة، حمراءَ كشمس القيامة، ثم صارت بركة الدم عند قدمي الطاووس، والطاووس انقلب إلى ثعبانٍ بتاجٍ من الريش في ظلمات الأرض… لعلّ هذا يعيدنا، بطريقة أخرى، إلى المؤمنين بالتعاقب وهجرة الأرواح في ديانات المشرق، فالبوابة الرئيسة لمعبد لالش، الأبيض في جبل الإيزيديين “سنجار”، محروسة بملاكين أسودين: أحدهما طاووس، والآخر ثعبان. الملك الطاووس باض البيضة التي فقستْ عن الكون، والملك الثعبان سدَّ بجسمه الثقبَ في فلك نوح، وأنقذ بني آدم من الهلاك. عابدوهما، اللابسين عادة جلابيبَ بيضاً، يُخفون عن سواهم “المصحف الأسود”، كتابهم المقدّس. اللونان الأبيض والأسود طاغيان أيضاً على لباس الموحّدين الدروز، الذين يجهلون أو يتكتّمون بدورهم على رعوياتهم في “رسائل الحكمة”، وقد يؤمن بعضهم بأنّ أرواح الأسلاف تسكنهم.

في كل حال، التنويعات على وحدة المخلوق تتعدّد حتى تكاد تنفتح على اللانهاية، أو إذا استعرنا عبارة اللاهوتيّ الإيرلندي ج. س. إريجينا: “لانهايةَ لمعاني كلّ كلمة في الكتاب المقدّس كتدرّج الألوان في ذيل طاووس“.

Peacock 32’5×22,5 CM mixed media on paper 2018

الطاووس الهنديّ

الطاووس لدى الهندوس صديقُ المحتاجين، مطفئ الظمأ إلى الحب. صرخاته تنبئ بـ “زواج السماء والأرض” (أي المطر)، كما ينبه إلى الخطر والشرّ، ويهاجم الأفاعي والنمور. قد تركبه الآلهة بين هنود التاميل، فيُرْسم وبين مخالبه أفعى. ريشة من ذيله كالعين الزرقاء تطرد الشياطين، وتداوي لدغاتِ الأفاعي. كان بعض الأمراء الهندوس يأكلون لحوم الطواويس لأنها ترياق للشباب الأبديّ، كما نراه مرسوماً في مشاهد الحب والفراق، فينوب عن العاشق الغائب كوعدٍ بالرجوع.

Peacock 2024 mixed media on paper 25X19 CM

طاووس الجنّة

طيور الجنة لدى أبي العلاء المعرّي تؤكَل وتعود إلى الحياة، أو بالأحرى تواصل أبديّتها، وأهل الجنّة يواصلون سجالاتهم اللغوية أثناء الولائم، وبعد قضاء حاجتهم من الأكل، يشرّحون آياتٍ قرآنية معينة ويسترسلون في دقائق النحو.

ففي “رسالة الغفران“، طاووس من طواويس الجنة يروق مَن يراه حُسناً، يعبر بين جماعةٍ من أهل الجنّة، فيشتهيه أبو عبيدة مَصوصاً منقوعاً بالخلّ، فيتكوّن الطاووس مطبوخاً في طبق من الذهب. وحين يُقضى منه الوطر، تنضمّ عظامه بعضها إلى بعض، ثم يعود طاووساً كما بدا، فتقول الجماعة: “سبحان مَن يحيي العظام وهي رميم“.

Peacock 45×32’5 CM mixed media on paper 2018

الطاووسان اليونانيّ والرومانيّ

هيرا، زوجة زيوس، أرسلت آرغوس ذا العيون الكثيرة ليراقب آيو، عشيقة زوجها. ولما قُتل آرغوس زرعتْ هيرا عيونه في ذيل الطاووس، ومعه كبرياؤها وغيرتها. حقّر أرسطو الطائر في “أجزاء الحيوان”: “بعض الحيوانات حسودة مغرورة كالطاووس”.

في الروايات الرومانية، وصف بليني الأكبر، في “التاريخ الطبيعي“، الأكوام الساحرة من ريش الطاووس في الخريف، لأنه “يفقد ذيله كل سنة مع تساقط الورق، وينبت مكانه ذيلٌ جديد في موسم الزهور“. وفي “تحولات” أوفيد، يذهب أوزيريس ملك مصر إلى الحرب، تاركاً زوجته في عهدة آرغوس كبير مستشاريه. كان لآرغوس مائة عين (أي جاسوس) سرعان ما سجنوا الملكة، فاستولى على حكم المملكة. الإله عطارد هزم آرغوس، فحوّلته الإلهة جونو إلى طاووس، وزرعت في ذيل المهزوم جواسيسه المائة عيوناً، عيون الرصد والغيرة والخيانة والشرّ.

Peacock 2019 130×97 cm Mixed Media on Canvas

هدية بروميثيوس

بثوبه الأسود الطويل، وقف مار أنطونيوس الكبير على عتبة الجحيم في سيناء، وطرق الباب.

نادى الشياطين ليدخلوه إلى عالمهم. كان يعرفهم ويعرف مكانهم، منذ هاجموه في عزلته ليختطفوه منها. رفضوا وقالوا: “أنت قديس، وهذا ليس مكانك”، لكنهم سمحوا بدخول الخنزير الذي معه، حيوانه الوفيّ الذي لازمه دوماً في حلّه وترحاله، منذ أيام طفولته راعياً للخنازير. لمح القديس جهنّم من شقّ الباب، فذُهِل بنظافتها وترتيبها. بدأ خنزيره بإشاعة الفوضى وتحطيم الخزائن اللامعة لأدوات التعذيب، حتى استغاثت الشياطين بسيّده ليردع الحيوان، فأدخلوه.

“ما دمتُ قد دخلت، فاسمحوا لي بأن أدفّئ يديّ“، قال القديس، وهو يجلس على كيس من الفلّين أمام الموقد. كرهتِ الشياطين أنْ يداعبها بعصاه كلما مرّت بقربه، متجهّمة مسرعة في ذهابها للحاق بالمواعيد المحدّدة لتعذيب العصاة والمذنبين. ظلّ يداعبها هكذا حتى استفزّها، فكسر شيطانٌ عصا القديس، ورماها في النار. بدأ الخنزير فوضاه مرة أخرى، وكان ثمن إيقافه هذه المرة هو استرداد العصا، بعد إطفائها طبعاً. غير أنّ جذوة خفية كمنتْ في مسامّ الخشب، أوقدت ناراً للمرضى والفقراء المنتظرين في برد الصحراء، فمن أجلهم غادر أولُ رهبان العالم عزلته، ودخل بيت النار قبل أنْ يعود إلى صمته وعزلته.

Peacock 50×35 CM mixed media on paper 2020

“لغز الوصول”

لا التواضع، ولا الصدق، ولا الخشية من وصمة التكرار، ولا التزام القواعد أو خرقها… مسعى الفنّان مواصلة التحرّر من المجهول الذي يخوضه، وما هذا التحرّر إلا عمله نفسه. هل يمكن لأحد المضيّ حقّاً في طريق الفنّ إذا كان مدركاً إلى أين سيمضي؟

Peacock 2024 ink on paper 85X60 CM

الصمت الصحيح

من الجنون الاعتقاد بأنّ الطاووس الآن مختلف عن الطاووس منذ خمسة آلاف عام. لكأنه صورة خالدة في مرايا الوقت وسكّانها زائلون. روى بيجن إلهي خرافة عن “طائر عاش في مرآة حتى انكسرتْ، فولدتْ طائراً ذوّبها وشربَ ماءها، وصار هو المرآة”.

كم من شاعر حلم بكتابة قصيدة وحيدة يستحيل الوصول إليها، لائذاً من “الكلمة الصحيحة” بـ “الصمت الصحيح”، متخفّفاً على الطريق من الغوايات وزحام الصور، مبتعداً عن قلق المعنى ونار الظهور؟

السؤال نفسه مختلف في الفن. تكملُ الذاكرة نقصانَها بما يخلقه الرسّام. القولُ للسان الفم. الوعي للسان العقل. العين تُسكِتُ كليهما لتبدأ من الصمت.

Peacock 2025 Pencil on paper 70×50 CM

طاووس الله

يُقال

إنّ الله خلق طاووساً من نور

ووضعه

أمام مرآة.

في حضرة الله،

خجِلاً أشدَّ الخجل

من جماله،

كماله الذي يفوق أيَّ وصف،

تصبّب الطاووس عرَقاً.

من عرَق أنفه خلق الله الملائكة

من عرَق وجهه العرشَ والكرسيّ

واللوحَ المحفوظ والقلم

والسمواتِ بما فيها.

من عرَق الصدر والظهر

البيتَ الحرام والأنبياءَ والأماكن المقدَّسة وإلى آخره.

من عَرَق قدميه

خلق الله الأرضَ، من مشرقها إلى مغربها.

البحرُ

عرَقُ طاووس يتلألأ.

الحصى الأسود أيضاً.

من عرَق قدميّ الطاووس اللؤلؤيتين

يأتي منظرُ نافذتي.

ربما تشكّلتُ من قطرةٍ ترتجفُ

على كاحله.

السرو، عبّاد الشمس،

دواليب الدراجة، العشبُ في الحرّ

متيبّساً بلون القمح… كلُّها، كلُّها

ماءُ الطاووس، ندى الطاووس.

الخجل والجمال، الملح والضوء.

طاووسُ الله

في وعيه يغضُّ الطرْف.

(ميمي خلوتي)

Peacock 2023-2024 195×130 cm Mixed Media on Canvas

المدافن

ليست اللوحة ما يتجلّى على سطحها وحده، بل محتواها من الحيوية، من النبض واللمس والعرق وجريان الدم والأنفاس. ليستْ تجاوراً بين الألوان والأشكال على سطح معين، وفق ترتيبٍ ما أو صدفةٍ ما، مثلما ليست القصيدة خيوطاً من كلمات. التفاسير محبطة غالباً، والتعاريف خانقة. الروح تتململ في رحلة قصيرة، شديدة التكثيف، كالرجوع من عالم آخر إلى هذا العالم الغريب الذي يطوّقنا ونسمّيه “الواقع” (لا يقلّ غرابة عمّا نسمّيه “الروح”). يفتح الفنّ باب اللغز، فيعود الواقع غامضاً، كأننا فكّرنا فيه ولم نعشه.

اللوحة، المحدودة مهما كبرت، تحمل نظرتنا إلى خارج حدودها. تحوُّلات الطاووس تشدّنا إلى ما لا نراه، لأن واحداً من الوعود المجنونة للفنّ هو عدم الاكتفاء بما نرى. يشقّ علينا تصديق أنّ لترات الدم الخمسة التي ينزفها الجسد هي السبب الكافي لينتهي كل شيء. لا بدّ من مكان آخر في الروح، أبعد من أرضنا الأولى، وأقرب إلينا من المرايا والصور، قبل أنْ تبتلعنا جراحنا، قبل أنْ تندمل جراحنا وتدفننا تحت الندوب.

Peacock 2024 mixed media on paper 250×100 CM

النازح، عزيزي الله

ربّتْ فلانري أوكونور الطواويس في مزرعتها “الأندلس” للحوم والأجبان، في ولاية جورجيا الأميركية، قبل أن تنتهي حياتها في عنفوان الشباب بآفةِ الذئبة الحمامية التي قتلت أباها أيضاً. في وحشات الحياة الجامعية، قبل انتصاف القرن العشرين بسنين ثلاث، كتبت صلواتها، واستهلّت بعضها بـ “عزيزي الله”. تقول: “لم يبقَ لديّ ما أقوله عن نفسي. ليس لأحد أنْ يكون ملحداً ما لم يعرف الأشياء كلّها. وحده الله ملحد”.

في قصتها “النازح” (من مجموعتها “ما أصعب العثور على إنسانٍ طيّب”، 1955)، ثمة امتحانٌ روحيّ يعادل نزوح الله من السماء إلى الأرض فيرفضه البشر ويصلبونه. الطاووس، في هذه القصة، رمزٌ معقّد مثل “القلب الأقدس”، مأوى “جميع المتعبين والثقيلي الأحمال”. إنّه سرُّ الأفخارستيا: “من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيّ وأنا فيه” (إنجيل يوحنّا، الإصحاح 6، الآية 56). طائرٌ مثل “نبيّ انتباهه مشدود إلى البعيد، نحو شيء لا أحد سواه يستطيع أنْ يراه”، “طبقات من شموس صغيرة حُبلى طافية في غلالة خضراء ذهبية فوق رأسه”.

القصة مليئة بالشكوك بين أناس قلقين مرتابين، ضعفاء وعنيفين. القاضي يربّي الطواويس، والكاهن يجمع أرياش الديوك الرومية وأرياش الطواويس، بينها طاووس هو الصديق الوحيد للرجل الأسود العجوز الذي يعمل في المزرعة، حتى أنه يكلّمه في إحدى المرات. السيدة ماك إينتير لا تطيق نازحاً يهودياً بولونياً أتى إلى قريتهم، ولم يستطع التصرف بناء على أحكام القرويين وتحاملاتهم عليه، فتقول:

“ليست مسؤوليتي أنّ السيد غيزاك ليس لديه أيّ مكان يذهب إليه. لا أعتبر نفسي مسؤولة عن كل الناس الزائدين في العالم”، وتشدّد في القول: “ما كان ينبغي أنْ يأتي إلى هنا في المقام الأول”. فيما الكاهن يجيبها بابتسامة شاردة: “لقد أتى ليخلّصنا”، ثم يصيح: “التجلّي! [Transfiguration]” حين يفرد الطاووس ذيله، قائلاً: “إنّ المسيح سيأتي فجأة كذيل طاووس ينفتح”. السيدة ماك إينتير يربكها حضور المسيح في الأحاديث، مثلما يربك أمها الحديثُ عن الجنس. السيدة الغاضبة تدوس بالجرّار النازحَ البولوني الذي كان مستلقياً تحت المحرّك ليصلحه، فتكسّر ظهره، ويموت بعد وقت قصير.

السيدة شورتلي تصعد تلة في العصر، ووراءها طاووس. إنها ذاهبة لتتفرج على السماء. تفكّر بمعسكرات الإبادة النازية، وبأن عظامها ستلتحق بأكوام الموتى الذين قتلهم الأوروبيون، فتلومهم وتحتقرهم على كلّ الموت الذي اقترفوه. يقفز الطاووس إلى الشجرة و “ذيله معلق أمامها، مملوء بكواكب ضارية لها عيون، كلُّ عين محفوفة بالأخضر، وراءها شمسٌ ذهبيةٌ للحظة، وبلون السلمون في اللحظة التي تليها. لعلها كانت تنظر إلى خريطة من خرائط الكون، ولكنها ما عادت تميّزها عن بقع السماء التي تخلّلتِ الخضرة الكامدة للشجرة“.

Peacock 2020 195×114 cm Mixed Media on Canvas

العنيفون هم الغالبون، لكنّ الحياة التي تنقذها قد تكون حياتك

كتبت أوكونور في مقالها “الروائيّ والمؤمن” إن الروائي يكتب عن “أناس في عالم ينقصه بكل وضوح شيءٌ ما، وهنا يكمن اللغز العامّ للنقصان”.

قصصها حافلة بطيرها الأثير. في قصة “العنيفون هم الغالبون”، بعد أنْ يقتل تارووتر شقيقه، يعيد تمثيل المشهد في حلمه:

“كانت السماء منقّطة بعيون هادئة لا ترمش كالذيل المفرود لطائر سماويّ ليليّ”.

وفي “ظهر باركر”، ركبتا باركر موشومتان بطاووسين يحرسان شجرة الحياة (أي الصليب الذي صُمّم على شكل جسد الإنسان)، وظهره موشوم بوجه المسيح.

هولغا في “أهل الريف الطيّبون” حسّاسة تجاه ساقها الصناعية “حساسية الطاووس تجاه ذيله. لم يلمس أحدٌ سواها ساقها تلك قطّ. اعتنت بها اعتناءَ المرء بروحه، في الخفاء وهي تكاد تشيح بعينيها”.

في “الحياة التي تنقذها قد تكون حياتك”، لوسنيل الصمّاء البكماء “ملاك من عند الله”: “شعرها الطويل متورّد وذهبيّ، عيناها زرقاوان كعنق طاووس”.

Peacock 2024 mixed media on paper 250×100 CM

الزنزانة

(من بعد أندريه ماسّون)

عند المضيّ بالإحساس إلى أقصى الممكنات، عند الإنصات إلى الرغبة الحارّة في قول ما لا يُقال، يتلاشى الواقعيّ والخياليّ كلاهما، وعندئذ تبدأ زنزانة أخرى أو يولَد اللانهائي.

Peacock 2024 mixed media on paper 250×100 CM

جبريل المعرّي

لوحات وليد تكشف وتغطّي بعضها البعض في آن معاً، كأن كلّ لوحة جديدة مرآة كل لوحاته السابقة ومرآة نفسها. يتفرّج الطاووس على ذيله، وذيله يتفرّج عليه. إنه موشك على الغرق، في نفسه أو في صورته، يشربهما أو يتأمّلهما في بركة ماء أو بركة دم، ينعتق منهما، سالماً أو محطّماً. إنه يحمل ما مضى وما سيأتي، مثل حقل من الأحجار والبذور. إنه موشك على الهروب من نفسه وصورته، أو مقبلٌ على مجابهتهما، جاراً وراءه كالمذنّب ذيلاً منتوفاً من مِزق الماضي، أو طيفاً بقدمين قويّتين يجرُّ وراءه ذيلاً ثقيلاً وطويلاً من ضباب الماضي، أو يلزم السكون منصتاً كمن سمع صدى مصيره في كارثة، حتى تزدحم وحدته كالغرفة المظلمة بركام الانعكاسات- الزاهية، الدامية. أينما نظر لا يرى إلا نفسه وحيداً، مزهوّاً أو حائراً أمام مرآة جرحه، أو محاطاً بأشباهه، حتى تتزعزع نواة التميّز التي قد تنطوي عليها قرارة كلّ إنسان، وقد توهمه بأنه مركز الكون (توهُّماً صحيحاً، على أيّ حال، في كون لا نهاية له).

الزمن ملغى من اللوحة، لكن الطاووس عالقٌ في اللحظة المحذوفة، العصية على التلاشي، مثل الملاك جبريل لدى المعرّي، لو طار بقية عمره “ما اسطاع الخروج من الدهر“.

Peacock 130×97 cm Mixed Media on Canvs

كالجميع لا يشبه أحداً

قد نرى في الترصيع اللوني لطواويس وليد بقايا من ذاكرة الطفولة في أصابعه، حين احترف زخرفة الأرابيسك مع أبيه، وطعّم خشب المناضد والخزائن وطاولات النرد بعروق الأشجار في الغوطة الشرقية، حتى تكاد أحياناً أنْ تشمّ الروائح الجافّة لأخشاب ذاكرته في قماشة لوحته. ذيل الطاووس مروحة الكون، وفيها تتعنقد النجوم: هنا نقطة الذهب شمسٌ تتلألأ في رحاب المجرات، أو عرقٌ من خشب الليمون؛ وهنا نقطة الفضّة قمرٌ ميت، أو عرقٌ من خشب الحور؛ وهناك النقطة الحمراء نجمٌ يتفجّر، أو عِرقٌ من خشب المشمش …

هذا الطير الغريب كالجميع لا يشبه أحداً. أليست الشخصية وهماً آخر، مهزوزة كالسراب، منيعة كالسراب؟ في اللوحة روحٌ يلفّها كون صامت، لا نعلم أيّ كلمة قيلت أو ستقال فيه، أيّ “كُن فيكون” سُمِعتْ. المخلوق متعثّر في ارتقائه سلّماً خفياً، فيبدو، في اصطدامه المتكرر بالعراقيل، كمن ينضو عنه ثوباً محترقاً، أو من يتباهى بفستان زفاف، أو يتذرذر كزوبعة من الأوبار والريش. تارة يكون جسده ستارة ممزقة، وتارة أخرى ينبثق كنافورة من الريش والأوراق والنور. ثمة نقطة حمراء أو نقطة زرقاء يسعى نحوها منقار الطائر، مغالباً مخاوفَ الدوار والسقوط، في حصته من ليل الوجود، الزرقاء كظلمات الروح، أو القاتمة الخشنة كفحم الخشب. ربما هذه النقطة الحمراء هي “الآن” و “هنا” معاً، أو هي “الأنا” في طيران الزمن. كان رسّامون مجهولون في غرب الهند قد رسموا البراق بذيل طاووس في ليل الإسراء الأزرق، والحروفيون في وسط آسيا رأوا في “نجم الصبح” النقطة القانية للفناء الذي تحلم به الروح. فإذا مددنا هذا الشطح إلى لسان العرب في غرب آسيا، قلنا إنّ نقطة النون في “الأنا” و “الأنت” هي الخلاصة التي خُلق منها الكون، وهي الختام.

Peacock 2019 195×130 cm Mixed Media on Canvs

الملاك والشيطان

لعلّ ذيل الطاووس هو ما ألهم الرسامين القدامى لتصوير الملائكة “الوحوش المقدسة” التي أجسادها كلُّها عيون، ولا نزال نصادفها في الرسوم الكنسية. ففي رؤيا يوحنا اللاهوتي، أمام عرش الله بحرٌ من الكريستال. العرش مطوّق بقوسَي قزح كالدائرة، ومن حوله أربعة وحوش كلُّها عيون، في ظاهرها وباطنها.

المسيحيون الأوائل زيّنوا أناجيلهم بالطواويس، كما يُرى في واحد من أقدم مخطوطاتهم، وهو كتاب “القدّاس الإلهي” (نسخ الراهب رابولا تلك الأناجيل بالسريانية في القرن السادس، في دير مار يوحنا بين أنطاكية وحلب). كانت صرخة الطاووس “هي استغاثة المسيحيّ الخائف من ضياع الرحمة في ظلمة الحياة”. رأوا أنّ الله أحبّ العالم إلى حدٍّ تقمّص فيه ابنه إنساناً. لعلّ حضور الطاووس في الفنون والشعائر الكنسية كان استمراراً لحضوره بين اليهود الذين زيّنوا كنسهم بريش الطاووس، وعلى منوالهم، ظلّ المسيحيون الأوائل شمال سوريا يشعلون فانوساً على قبر ميّتهم مع ريشة طاووس كعلامة على خلود الروح، بعد الاستعاضة عن الشمعدان السباعيّ بالصليب. زُخرِف كأس القربان المقدّس بالطاووس في بدايات الكاثوليكية، قبل حلول البجعة محلّه (وكلا الطائرين يرمزان إلى المسيح)، لتنتقل زخرفة الطاووس إلى جرن المعموديّة.

اعتقد الرومان أنّ لحم الطاووس لا يفسد، ولهذا عدّه القديس أوغسطين رمزاً للقيامة. لكنّ النهايات السعيدة لا تدوم طويلاً. تشيطن الطاووس في بداية العصور الوسطى شرقاً وغرباً، فانحطّ من مراتب الطهارة والقداسة والخلود وتفاهة مجد الأرض ورمز الفردوس، إلى الغطرسة والادّعاء والدنس. صار طيراً للفرجة في حدائق الملوك، وصارت ريشته رمزاً للشؤم، يتطيّر منها الناس في البيوت. مَن يزيّن بها بيته يمُتْ وتعنس ابنته.

Peacock 2019_2022 130×97 cm Mixed Media on Canvas

السرّ الضائع

في التلمود رجل بحث طويلاً عن الله، تاه بين المرايا والتوائم حتى التقى نفسه، ولما تعرّف إليها أسلم الروح على الطريق.

Peacock 81×100 cm Mixed Media on Canvas-2022

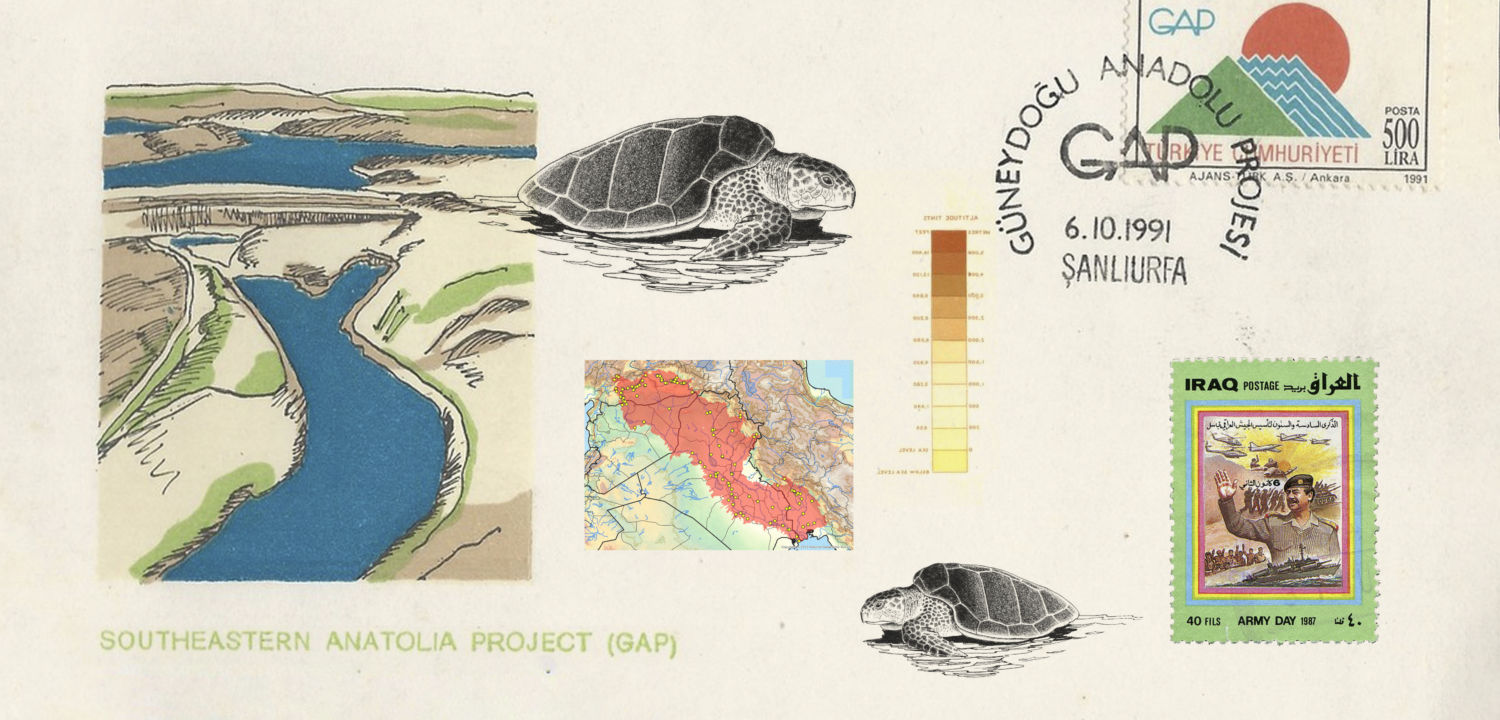

أرملة الأمس

(عن أغنية يديشية دوّنها إيتزك مانجر)

شرقاً يطير الطاووس الذهبي، مفتّشاً عن الأمس.

بعد طيران طويل وسط التلال يصادف تركياً عجوزاً بعمامة بيضاء، فيسأله الطاووس الذهبي إنْ كان قد رأى الأمس. يرفع التركيّ حاجبيه ويهزّ رأسه نافياً:

-الأمس؟! كلا، لم أرَه.

وعندما يبتعد الطاووس، يقهقه التركيّ ويتردد صدى قهقهته وسط التلال:

-يا له من أحمق هذا الطائر الذهبيّ!

يصادف الطاووس الذهبي صياداً يصلح شبكته ويغنّي، فيطرح السؤال نفسه، ويلقى الجواب الساخر نفسه.

يرى الطاووس الذهبي رجلاً أسود في حقل يصلح خيمته الفقيرة بقشّ ذهبي. يطرح السؤال نفسه مرة أخرى. ترتسم ابتسامة عريضة ناصعة الأسنان ولا يلقى جواباً. لا ينطق الرجل الأسود حرفاً واحداً.

ثم يطير الطاووس الذهبي غرباً، فيرى امرأة في ملابس الحداد، راكعةً عند قبر، والأسى يلفّها. يصمت الطائر ولا يطرح سؤاله هذه المرة. تخاطبه المرأة الباكية في نهاية ترحاله:

–أيُّها الطائر الجميل، صلّ من أجنا. أنا أرملة الأمس.

Peacock 2019 130×97 cm Mixed Media on Canvas

رائحة الضوء

ذات ليلة من نيسان عام 1743، بعد كثير من الصلوات والأحلام والشكوك والصيام والبحوث الفلسفية والعلمية (في الجيولوجيا وعلوم المعادن والنبات والفلك)، وقع للمتصوّف السويديّ عمانوئيل سويدنبورغ حدثٌ سمّاه “نقطة الانفصال”، انعطف به من العالم المرئي إلى العوالم اللامرئية، من ظاهر الواقع الحسّي إلى باطن جسده. ثمة غريب لاحقه بصمت عبر شوارع لندن المظلمة. هارباً إلى غرفته، اكتشف أنّ الغريب قد وصل قبله. قال: “أنا الربّ”، وأخبره أنّ روحه سترتحل عبر الجنة والجحيم، وستكلم الموتى والشياطين والملائكة. مذّاك، رأى “عنصراً واحداً في كلّ شيء”.

في ديانة سويدنبورغ، لا يُحرَم أحد من الجنة، ولا تحلُّ لعنة الجحيم على أحد، فأبواب كلتيهما مشرّعة أمام الجميع في كل لحظة، لأنّ “اللحظة مرآة الأبدية”. لا يعلم الذين ماتوا أنهم موتى، وحين يعلمون لا يُصدّقون، فيظلّون وقتاً طويلاً محتفظين بصورة وهمية عن أصدقائهم، ومحيطهم الذي ألِفُوه. الملائكة والشياطين ليسوا نوعين منفصلين عن البشر، لأنهم الموتى الذين اختاروا بأيّ فريق سيلتحقون قبل دخول العالم الملائكي أو الشيطاني. كلٌّ يفعل ما يحلو له، فما يشتهيه أو يفكّر به يُخلَق من حوله على الفور ليحيط به، ثم لا يلبث أنْ يتحوّل إلى شيء آخر. ملابس الأرواح تتلوّن وفق مشاعرها متناسبةً معها تناسباً دقيقاً، ففي أولى مراتب الحبّ اللباسُ ناصع البياض، ثم تأتي نار الحكمة فتتوهّج الألوان “حتى الوصول إلى أعلى المراتب: العُري”.

الجحيم هو الوجه الآخر للجنة، وهذا النقيضُ ضروري لتوازن الخلق. في كل لحظة تمرّ يصوغ الإنسان خلاصه الأبدي أو لعنته الأبدية، ولهذا لا يعني رعبُ احتضاره شيئاً في النهاية، لأنّ لكلّ إنسان يوم قيامة يخصّه، يُحْشَر فيه وحده، ثمّ تكتسي الروح جسداً آخر، أرقَّ قواماً، تتحوّل هيئته “كما الصُّوَر في الأحلام”، أو “كما غيمة يتغيّر شكلها وفق محتواها من المشاعر”، لا تكاد تتعرّف إلى صورة منها حتى تتغيّر.

عالمُ الشياطين هو بلادُ المستنقعات والكهوف والأكواخ المحترقة والخرائب والمواخير والبراري. طيور الليل أصحابهم. نارهم الأعلى والأسنى تتأجّج بين الأنانيين. لا وجوهَ للملعونين، أو وجوههم دميمة ومجدوعة، لكنهم واثقون من جمالهم، مكمن سعادتهم في استخدام السُّلطة وتبادل الضغائن، فيكرّسون حياتهم للسياسة، أي أنهم يعيشون كي يدبّروا المكائد ويكذبوا ويفرضوا إرادتهم على الآخرين، متلذّذين بالكذب والزنا والنهب والاحتيال، وتنعشُهم روائح الجثث والفضلات. روى سويدنبورغ كيف سقط شعاعٌ من النورِ الإلهي إلى أعماق الجحيم، فاشتمَّ فيه الملعونون ظلاماً نتناً يشبه رائحة الجراح المتقيّحة.

ثمة سماوات لا تُعدُّ في الجنة التي رآها سويدنبورغ، وثمة ملائكة لا تُعدُّ في كل سماء، يحكم عالمهم حبٌّ متوقّد لله وأقرانهم، ولغتهم الوحيدة الصمت. العاشقان يسكنان الجسد نفسه ليرى كلاهما نفسه ومَن يُحبّ في آنٍ معاً، يكتفيان من النبيذ بعبقه، لا حاجة بهما لتذوّقه، يشمّانه ويتلامسان كما يلمس الوحيدون أجسادهم. لا يشكل الثراءُ ولا السعادةُ ولا الانغماسُ في لذّات الأرض عائقاً أمام دخول الجنة. لا غرباء، والنور يتخلّل كل شيء. لا وجود للزمان والمكان إلا ذهنياً، فإذا ما فكّر الإنسان بشخص آخر وجده فوراً إلى جانبه. كما ليس البؤس ولا الفقرُ ولا التنسُّك بالفضائل، لأن المتمسّكين بهذه “الخصال” سيعجزون عن فهم حوارات الملائكة، أي لن يختبروا المتعة القصوى: التفكير. إلى جانب التقوى والإيمان، اشترط سويدنبورغ الذكاءَ لدخول الجنة. أضاف تلميذه وليم بليك شرطاً رابعاً (في “زواج الجنة والجحيم“، محاكاته الساخرة لمعلّمه الروحي)، هو أنْ تكون الروح فنانة.

Peacock 162×114 cm Mixed Media on Canvs-2020

كبرياء العين

درس و. ب. ييتس مذهب سويدنبرغ، وربما اعتنقه، قارئاً مدقّقاً مفكرته الروحية طوال عشرين عاماً. لم يجهل كلاهما ما سرى من أمثال بين الإنكليز: “فلانٌ كالطاووس، الريش جميل والقدمان قبيحتان”، “بعد الكبرياء الكارثة، قبل السقوط الافتخار”.

بنى سويدنبرغ عالمه من “صورة الذاكرة”، أي ذاكرة كل الأرواح التي التقاها في صحوه ونومه، حيث يتساوى لديه في الأثر ما وقع للإنسان بالفعل وما سمعه أو رآه. كان الوضوح شرطه أمام اللامعقول. أراد إعتاقَ العين من السواد، كأنْ لا بدّ من شمسٍ أخرى لله في أعماق بحر الأحاسيس. رسم بكلماتٍ لاتينية المشاهدَ التي رآها في روحه، وصفها بحذافيرها، منضبطاً لتجنّب الوقوع في الشطط، كأنّه نقل ولعه العلميّ بالأحجار والمعادن إلى جفاف اللغة الدقيقة التي استخدمها بعد ارتياد عوالم الروح، مفترضاً أنّ الشكلين المخروط واللولب يؤلّفان البنية الهندسية الخفية للواقع المرئيّ. العالمان الطبيعيّ والروحيّ مرآتان متقابلتان، صورتان تتعاكسان وتتطابقان: “كلتاهما تعيش موتَ الأخرى وتموت حياتها”.

على نهج الرسول السويديّ، رأى ييتس أنّ أرواح الموتى ترى العالم بعيوننا، وأنّ لكلّ إنسان داخل جسده جسداً آخر، أثيرياً أو روحانياً، هو جسده الذي كان له قبل أن يُولَد، وسوف يعود إليه بعد الموت. أحياناً يحمل هذا الجسد الخفيّ، أثناء تنقلاته، طائرٌ مثل الطاووس.

وضع ييتس كبرياء الطاووس مقابل النجاح التجاريّ والثراء حين كتب عن الفنّان الذي “خلق طاووساً عظيماً/بكبرياء عينه” […] “مات أو عاش/ سيبقى شبحه مرحاً/يضيف الريشة إلى الريشة/لأجل كبرياء عينه”. في قصيدته “الهنديّ مفكّراً بالله”، نباتات وحيوانات مختلفة تفكّر بالله وفقاً لصورتها وتجربتها، فيقول الطاووس:

خالقُ العشب وخالقُ الدود وخالقُ أرياشي الجذلى

الطاووسُ الوحش

مَن يلوّح طوال الليل

بذيله الكسول فوقنا

مضاء بنقاطِ نورٍ لا عدَّ لها

Peacock 162×130 cm Mixed Media on Canvs-2020_2021

جسدك رداءُ مَن تتذكّره

لو كنتَ ما تراه لاستطعتَ أنْ تمحو نفسك بإطباقة الجفنين أو محاك الظلام، ولو كنتَ ما تسمعه فالصمت ممحاتك. لستَ ما تزوّدك به حواسّك، ولا جسدك، ولا وعيك، ولا رغباتك ومشاعرك. “الأنا” كلمة متحوّلة كالماء. هنا يبدأ المجاز حيث يزاول الفنّانون شعائرَ التقمّص، عبر الصور والكلمات، حتى وصول بعضهم إلى انتفاخ “الأنا” بالمدائح والمبالغات، بكل ما في عبادة هذه “الأنا” من فروسية ورومانسية لدى أجيالٍ من الشعراء والرسّامين.

الذات في الرسم سؤال آخر. ليست مستودعاً للذكريات والصور، ولا ركام المنجزات والمآثر. أليس الحنين بالضبط إلى كل تلك اللحظات التي لم تتركْ أثراً ولا ذكرى؟ يسأل شوبنهاور الذي تشرّب الهندوسية والبوذية، مجيباً نفسه: “مَن كنتُ طوال ذلك الزمن السرمديّ الذي جرى قبل ولادتي؟ كنتُ دوماً أنا، وكل الذين قالوا “أنا” من قبلي هم أنا”.

***

ساد بين الرسّامين والشعراء في رابطة “ما قبل الرافائيلية” إنّ التذكُّر فعلٌ يوميّ من أفعال التقمُّص. تتغيّر أحاسيسنا بأجسادنا وفق الذين نتذكّرهم. بين مذاهب الهندوس ومعتقدات الموحّدين الدروز تقاطعاتٌ لستُ ملمّاً بدقائقها وخفاياها، وما تقصّيتُ ما بينهما من تناسخاتٍ في الرؤى والأرواح، لكن الحديث الطويل مع وليد استدعى ترانيم نامّالافار، الحاجّ الذي قاده ضوء في السماء ليمشي من شمال الهند إلى جنوبها.

بعد مسير ثلاثة أيام بلياليها، اختفى الضوءُ–الدليل حين لاح طفل جالس، نائماً في تجويف شجرة تمر هندي. سدى حاول الحاجّ إيقاظ الطفل بالتصفيق، برمي الأحجار على جدران المعبد القريب، بخبط جذع الشجرة. تساءل الحاج: “إذا تجسّدت الأرقّ [الروح] في الأثخن [المادة]، فبمَ ستقتات وماذا سيتبقّى؟” أدرك نامّالافار إن الطفل النائم يقتات بالله الذي أحاط به إحاطةَ الماء بالغوّاص. كان الطفل غريقاً في الله، “عمق الأعماق“. ليلتذاك، صار المسافر نامّالافار شاعراً. ألّف آلاف الترانيم، كلٌّ منها يبدأ بالسطر الأخير للترنيمة السابقة عليه، لأنه لم يؤلّف سوى قصيدة واحدة استمرّت طيلة حياته، لوحة لأشكال الله التي لا نهاية لها، ولا تنفكّ تتحوّل أبد الدهر.

Peacock 2024 mixed media on paper 250×70 CM

نشوة الصُّوَر

أرفعُ يديّ فتهبُّ الريحُ فيهما.

تنهض ورودٌ من القلبِ المضفور

للخشب.

ذيل طاووس كدوران الأفلاك.

وداخل الغرفة في الفيضان الأعماقُ الشاهقة للمرايا.

أو ربما بحرُ القمح في عنفوانه.

أخفي وجهي. يفيضُ الصوتُ من الشرايين.

وأرفعُ يديَّ لأحميَ خفّةَ الموهبة

من الرعبِ الذي يكتسحها. من عيون

الألعاب النارية.

لأحمي موتي من نشوة الصُّوَر.

(هربرتو هيلدير)

Peacock 130×97 cm Mixed Media on Canvas 2020

ملك الطيور في مزرعة الأندلس

بدأت فلانري أوكونور بتجميع الدجاجيات منذ مطلع طفولتها. حين كان عمرها خمس سنين، أرسلت شركة Pithé News مصوّراً من نيويورك ليصوّرها مع دجاجتها العجيبة التي تستطيع المشي إلى الوراء وإلى الأمام على السواء، وكانت لها عين خضراء وأخرى برتقالية. كانت تحلم بدجاجة ذات ثلاث أرجل أو ثلاثة أجنحة، وتأملتْ طويلاً صورة في كتاب روبرت ريبلي “صدّق أو لا تصدّق” لديكٍ عاش ثلاثين يوماً من دون رأس. لم يكن مزاجها علمياً. صمّمت الفساتين لدجاجاتها وأطلقت عليها الأسماء. كان لديها سرب من التدرج والديوك الرومية والإوزّ والبطّ والدجاج الياباني والدجاج البولوني. انتهى بحثها عن هذه الفصيلة من الطيور بأكبر الديوك: الطاووس. قالت: “قادتني الغريزة وليس المعرفة”.

أوصت بشراء طاووسين زوجين، ومعهما أربعة فراخ، من سوق الطيور بفلوريدا، استلمتها بقطار الشحن. لم تكن قد رأت هذا الطائر من قبل إلا في الصور. عاشت بقية عمرها مع الطواويس، أكثر من تسع سنين، حتى فاق عددها الأربعين: “أربعون منقاراً جائعاً يجب إطعامه. الحاجة أمُّ أشياء أخرى كثيرة بجانب الاختراع”. أطعمتْها بيديها الخضار والفواكه وعلف “ستارتينا”. راقبتْها وتأملتها طويلاً، ولم تزعجها برودة هذا الطير الذي لا يعرف الألفة. حين كانت تُسأل: “ما الفائدة من الطاووس؟” لا تردّ، لأنّ هذا سؤال لا يستحق جواباً. لم يكن لهذا الولع تفسير واضح، أو سبب عقلانيّ. لم تستهجن قبح قدميه الكبيرتين وساقيه الطويلتين الرفيعتين بلون الحديد، ولا بهرجة مظهره الذي كثيراً ما أضحكها. كم تمنّت لو ترى على صدره سلسلة ساعة جيب. رأته كالأضحوكة حين يطوي ذيله، وحين يرفعه دون فتحه عندما يخوض بركة ماء. كان عمّها الذي يعشق التين، ويكثر من أكله، ينهض عن كرسيه صارخاً: “اطلع يا عرص من بين التين!” حين يسمع صوت غصن ينكسر، فيركض بالمكنسة ليطرد طاووساً من حرش تينه.

تأكل الطواويس الفواكه والزهور، بجانب البندورة والأعناب وعنب المسكادين والفستق السوداني… إلا أنّ طعامها المفضّل هو الزهور، وخصوصاً الورود والأقحوان. أينما رأى الطاووس زهرة أكلها أو اقتلعها. فإذا كان جائعاً التهم الزهرة الأولى بين الزهور المصفوفة، ثم يجهز على البقية بالترتيب واحدة تلو أخرى. وإذا لم يكن جائعاً، وكانت الزهرة فاقعة اللون، قطعها ورماها، أو جلس في المسكبة مستمتعاً بسحق الزهور، مثيراً من حوله غمامة غبار أو رشقاً من رذاذ الوحل والزهور الممزّقة، تلمع فيها عينه باللذّة كأنها لؤلؤة، ومخلّفاً وراءه حفرة كفوّهة بركان صغير. كان لا بد من تطويق فراديس الزهور بأسيجة واطئة، لأن الطواويس تقفز عادة فوق الأسيجة العالية، كما تحبّ الجلوس على الأبواب وأعمدة الأسيجة، مرخيةً ذيولها لتتدلّى في مشهد أخّاذ. لكنها طيور ثقيلة، وبسببها تخلخلتْ بوابات المزرعة وأسيجتها وتمايلت.

كانت الطواويس ترقد في الليل على أشجار الأرز وراء البيت، الطاووس العجوز يجلس على سطح الزريبة، الطاووس ذو القدم الوحيدة (لأن الأخرى قطعها مِجزُّ العشب) على حجر عند إسطبل الخيل، وآخر لم يفلح أحد في إنزاله عن خزّان الماء، وطواويس أخرى تتوزّع عند بركة الماء وأشجار البلوط. كانت أصواتها أحدّ في الليل، فتتردّد كالنداءات وتتصادى، وتُسمع أحياناً على مسافة كيلومترات. اعتقدت أوكونور أنّ الطاووس يحلم أحلاماً عنيفة، فغالباً ما يستيقظ ويصرخ: “انجدوني! انجدوني!” فتردّ عليه جوقة المتضرّعين من كلّ أرجاء المزرعة.

أنثى الطاووس صامتة عادة. إنها “أرهف وأرشق وأجمل من صاحب الذيل”، وأطول منه عمراً بعشر سنين أحياناً، إذ قد تبلغ خمساً وثلاثين عاماً. صوتها كشحيج البغل، لا تطلقه إلا عند الضرورة. الطواويس صامتة في الخريف والشتاء، إلا حين تزعجها الضوضاء. تنضو ريشها أواخر الصيف، وتسترجعه كاملاً بعد عيد الميلاد. أما في الربيع والصيف، أثناء فواصل قصيرة من الليل والنهار، فإن الذكر يخفض عنقه مرجعاً رأسه إلى الوراء، ويطلق سبع أو ثماني صرخات متتالية “كما لو كانت هذه الرسالة هي الوحيدة المستعجلة المحتاجة إلى الإصغاء على الأرض”. إنه مفتّش فضوليّ. يرفع صوته حين يفرد ذيله، “كأنه يتلقّى عبر قدميه صدمة آتية من مركز الأرض، فتسافر عبر جسده، وتتحرّر من رأسه”. الكئيب سيسمّي هذا الصوت كئيباً، والهستيري سيسمّيه هستيرياً. أما بالنسبة إلى الكاتبة، فقد بدا دوماً كهتافٍ في موكب خفيّ.

إناث الطواويس هنّ أشدّ اللامبالين باستعراضات ذكورها. نادراً ما تلقي الأنثى نظرة، ولو خاطفة، على استعراض الذكر، مهما دار ورقص، ناشراً ذيله، ملتمع العينين، فاغر المنقار، وملامساً التراب بالريش القرميديّ لجناحيه، فلا تنقطع عن شؤون يومها، كأنّ نكش برغشة أو حشرة من بين العشب والتراب أهمّ من “خارطة الكون هذه، المفرودة الطافية قربها”.

تضع أنثى الطاووس خمس أو ست بيضات كبيرة، بنية مصفرّة، في شهر أيار من كل عام. تطلق صوتاً خاصاً حاداً وهي تنطلق من عشّها كالصاروخ، ثم تدور حول عشها نصف ساعة، بعنق منفوش الريش ممدود إلى الأمام، كأنها تعلن عما ستفعله. بعد ثمانية وعشرين يوماً، تظهر خمسة فراخ ضئيلة أو ستة، كل منها بحجم فراشة ليل، يتجاهلها الذكر تماماً، وإذا اعترض فرخٌ طريقه نقر رأسه حتى ينصرف إلى مكان آخر. أما الأنثى فأمٌّ حريصة ترعى صغارها في المرض، وتحميها من البواشق والثعالب والأوبوسوم، لا سيما في الخريف والشتاء. الفرخ الذي عمره بضع ساعات يتبختر ويدور حول نفسه أيضاً، رافعاً ما عنده من شحيح الذيل، تماماً كما يفعل الذكر في استعراضه الأوّل حين يبلغ عمره ثلاث سنين، تيّاهاً “كأنه هو مَن نفّذ التصميم”. معظم هذه الاستعراضات تجري في الربيع والصيف، بعد وقت قصير من الفطور عادة، فيتبختر الذكر بضع ساعات، متجنباً حرّ النهار، ليستأنف من جديد بعد الظهر.

الإناث يرفعن ذيولهن الصغيرة حين يبرد الهواء، أو حين يرين شيئاً ما على الأرض يخيفهن. الهواء العليل يدفع الطواويس إلى اللعب، فتطارد بعضها البعض متراكضة في أرجاء المزرعة، وأحياناً، في دائرة من الجنون، يطارد طاووس نفسه طوّافاً حول شجرة.

ذات يوم، مرّت شاحنة ضخمة محمّلة بالقشّ بالقرب من مزرعة “الأندلس”، فاعترضها طاووس يدور حول نفسه في عرض الطريق. أوقف السائق شاحنته بفرملة مدوّية، وصاح: “انتبهوا إلى ابن الزنا هذا!” لم يُدَسْ أيٌّ من طواويس أوكونور على الطريق. تقول إن هناك أناساً لا يطيقون بالفطرة مرأى هذا الطائر، وهذا ما شهدتْهُ حين أتى عامل من البريد لتصليح هاتف البيت. بعد خمس عشرة دقيقة من الانتظار، ومحاولات استدراج ذكر الإنسان لذكر الطاووس كي يفرد الأخير ذيله ويبدأ الاستعراض، همّ العامل بالانصراف مشمئزاً، بعدما فشل في إضافة هذه التجربة الجديدة إلى رصيده الكبير من التجارب، ولما ركب سيارته هزّ الطاووس جسمه بعنف، كما يفعل دوماً حين يوشك على فرد ذيله، وتفتّحت الأعجوبة. قال العامل، خالعاً خوذته الصفراء: “لم أرَ في حياتي ساقين طويلتين بمثل هذا القبح. أراهنك أنّ هذا النذل يستطيع أنْ يسبق باصاً”.

لا طريق سهلاً إلى الجمال. لا بدّ أنْ تنتظر وتصبر لتحدث المفاجأة. حين يدير الطاووس ظهره للناظرين، يدور الناظر معه عادة ليراه من الأمام، ولكن الطاووس يستمرّ بالدوران فتتعذّر الرؤية المشتهاة مرة أخرى. عليك بالتزام السكون والانتظار ريثما يحلو له الدوران. “سيواجهك الطاووس في اللحظة التي توائمه، عندئذ سترى من حوله، في قوس أخضر برونزيّ، مجرّة من الشموس مكلّلة بالهالات، تحدّق بك”. تلك هي اللحظة التي يسود فيها الصمت بين معظم الزوّار. عجوز سوداء صاحت: “آمين! آمين!” لطالما سمعت أوكونور، في تلك اللحظة، مثل تلك التعقيبات المقتضبة، أو تصفيراً، تبيّن لها القصور والعجز المتأصلّين في كلام البشر.

كان التلاميذ الذين يزورونها ليتفرّجوا على الطواويس يصيحون حين يدور الذكر: “انظروا كيلوته!” وهذا “الكيلوت” هو ذيل رمادي قاسٍ يُرفَع ليسند الذيل الأضخم، وتحته أرياش سود منفوشة.

في مناسبة أخرى، خرج طاووس من وراء الشجيرات، وتقدّم ليتفحّص أناساً جاؤوا ليشتروا عجلاً من أمّ الكاتبة. رجل عجوز ومعه خمسة أو ستة أطفال، بيض الشعور حفاة، يستعجلون النزول من صندوق البيك آب. ولما لمح الصغار هذا المخلوق الذي سدّ عليهم الطريق تسمّروا يبحلقون فيه. ساد الصمت فيما الطائر ينظر إليهم، مرجعاً رأسه إلى الوراء كملك جليل، ومن خلفه “قطار الريش المطويّ” يتلألأ في ضوء الشمس.

“شو هاد؟” سأل أحد الأولاد منزعجاً.

ترجّل العجوز، مذهولاً بما رأى.

“ما شفت ولا واحد منون من أيام ستّي”، قال وهو يخلع قبعته احتراماً. “ما عاد حدا ربّاهون”.

“شو هاد؟” سأل الطفل مرة أخرى، بنبرة الانزعاج نفسها التي استخدمها منذ قليل.

“يا ولاد… هاد ملك الطيور”، أجاب العجوز.

تلقّى الأطفال هذه المعلومة بصمت. بعد دقيقة، صعدوا إلى صندوق البيك آب وواصلوا التحديق بالطاووس والضيق بادٍ على وجوههم، كأّنهم لم يحبّوا مثول العجوز في حضرة الحقيقة.

الحقيقة آلمت فلانري أوكونور طويلاً. راودها هذا المنام مراراً:

كانت صغيرة بعمر خمس سنوات ومعها طاووس، وقد أرسلوا مصوّراً من نيويورك، فمدّوا مائدة طويلة احتفالاً به. كانت وجبة فريدة من نوعها: جسدها. صرختْ: “انجدوني! انجدوني!” واستيقظت. سمعت، بين الأشجار وراء البيت والزريبة وحول البركة، جوقة التهليل. عزمتْ على أنْ تتماسك، تاركة الطواويس تتكاثر من حولها، لأنها واثقة من أنّ الكلمة الأخيرة، في نهاية المطاف، صاحبها الطاووس.

Peacock 162×97 cm Mixed Media on Canvs2020

آفة الأبديّة الملل

في العالم الساكن للنماذج البدئية، مرآة أفلاطون مثال التناقض، لأنها الفراغ والامتلاء في آن معاً. هناك أيضاً الإنسان، دون صفات أو ألقاب أو فردانيات. الألوان الحاضرة هي الألوان الأساسية (تغيب كل الدرجات اللانهائية). الأبد نموذج آخر. نقرأ في محاورة تيماوس”: “إن الوقت هو الصورة المتحوّلة للأبدية”. الأبد هذه الصخرة التي ليست أيامنا سوى فتاتها في بحر الوقت. الأبد، هذه الكلمة المثخنة بالطغاة والدجّالين في المتجر الكوني. ألسنا، عبر تاريخنا، نكرّر المشاكل التي نرغب في حلّها؟ في أيّ دليل للجحيم سنجد النماذج البدئية للإهانات والأمراض والجرائم والأخطاء وجباة الضرائب؟

سيّان أكان الوقت ناراً تحرقنا، أو ماء يجري من الماضي إلى المستقبل. الوقت معضلة، حالة طوارئ، سؤال لا جواب له، يفضح فقر الأبدية ويردّ الكافرين بها إلى العالم العاديّ.

كانت الأبدية سلاحاً من أسلحة الكنيسة، لكننا لا نجد شرحاً واحداً لهذه الكلمة في منشورات الأبرشيات. لم يكن ممكناً أنْ تتبنّى الكنيسة قانون التعاقب الزمنيّ من الآب إلى الابن فالروح القدس. كان على الآب والابن (“الكلمة”) الخروج من الزمن لينجبا معاً، كأنهما أمٌّ واحدة، الروحَ القدس. الابن هو الآب، وإلا فكلُّ خلاص مستحيل. الابن أبو أبيه، والأب ابن ابنه. دخلت الأبدية إلى مواعظ الكهنة، وتكرّرت عبر القرون حتى تقدّست، وصارت صفة من صفات الله. كان لا بد من اختراع حلّ يمحو الذنوب ويخلق الأمل لدى الإنسان، فيطمئنّ قلبه المذعور من الموت. غير أنها أضحت جزء من سلطة الأكليروس ومن مستلزمات الإيمان، حتى حطّمها الثوار الفرنسيون في ثورة 1789. مشمئزين من كآبة المعابد وعفن روائحها، حطّم الثوار تماثيل الكهنة ووحوش الكنائس، مثلما حطّم المسيحيون القدامى من قبلهم تماثيل الكلب سيريبروس حارس الجحيم، لأن رؤوسه الثلاثة إهانة للثالوث، وتذكير مرعب بالزمن وتقاسيمه الثلاثة.

***

يقتدي البشر بالأمثلة التي تهديهم إلى الروح، وينسون الروح. يتبعون العباقرة والأنبياء والمجرمين، وينسون الإنسان. في هذا العصر حيث يتفشّى المفسّرون والمنجّمون ويستشري الآلهة الصغار، حلّت الذائقة ووجهات النظر محل الحقائق البسيطة.

المسألة القصوى، أمام الطواويس التي يرسمها وليد، هي أنْ تطرح سؤالاً لا يكاد أحد يؤمن به حقّاً، وأنت نفسك لا تدركه جيداً. حين يأتيك مَن لا يفكّر بالروح، ويحسبها مجرد مزحة يستطيع العلم تفنيدها بالمجاهر والتلسكوبات، ويفحمك بأنّ الله قد مات، ويرى الإيمان شكلاً من الوهم يستدعي السخرية أو الشفقة، فماذا ستقول الكلمات عندئذ؟ يكاد كلُّ من يحيا في هذه الأيام يتنشّق العدم واليأس. أيّ إله قُتِل حقاً؟ الإله الذي خلقه الفلاسفة ودعاة النبوءات، أم الإله الذي اخترعه الخائفون من آمالهم، ثم صلبوه؟ هكذا إذن، الإنسان اخترع الله بدعوى الخوف والرجاء، والإنسان قتله باسم الواقع.

طواويس وليد تقدّر اللغز فتعمّقه ولا توسّعه، لأن الغموض يحكم التجربة الداخلية للفنّان، وينقذه من بطش التأويل. النظرة تذهب إلى ما وراء اللوحة، أو ما تحتها، حتى ترتطم باللغز، وتعود بالصمت. لولا التسليم باللغز لتعذّر على الإنسان شجبُ الموت، ولصار الموت نهاية كل شيء، وفي المقام الأول، نهاية الواقع نفسه. الوجود الذي يتخلّق ويتحوّل يتخطّى ما نعيشه، وما خلق الفنانين لأعمالهم إلا مساهمتهم في هذا المبدأ الكوني، هذه السيرورة التي لا نهاية لتحولاتها. الخلق الفني يروحن المرئيّ الذي مُنحناه. ربما يحتاج الفن طرقاً جديدة-قديمة نحو القداسة لا تمرُّ بالمعابد والديانات والرسل.

***

لا نهاية للمآسي. بسبب هذه اللانهاية، لا مفرّ مما يسمّى “التكرار“. لماذا يُعتَقد أنّ التكرار يُفقد الفنَّ كرامته؟ إنّه وهمٌ يفهمه الجميع، لأنه ضرورة لاستمرار الحياة، وليس الحقيقة. لا وجود للرتابة والملل في الطبيعة. كل شيء يتحوّل، ولكنّ الاغتباط بهذا الرجوع إلى ما مضى قد يحوّل كوابيس الفقدان والخسارات إلى شكل من النشوة، لاستحالة أن يُعاش أيّ شيء مرة ثانية. ربما كل الإيمان بالخلود والعَوْد الأبديّ مبعثه هذه الأوهام المضطربة داخل رؤوسنا، وقد تقود الفنّان إلى النفور من مصطلحات كالتجديد والمغامرة والمشروع الفني. سيحلّ الهدوء حين يصير الموت صورة واحدة لكلمتين هائلتين هما الرغبة والألم.

Peacock 2023-2024 195×130 cm Mixed Media on Canvas

مرآة سويدنبورغ

مَن يستطيع أنْ يتخيّل ما في قلب إنسان، أو في قلب نجم بعيد؟ أيّ مجرمٍ، أو أيّ إله؟

رأى الماديّون في الذرّة صورةَ المجرّة.

رأى سويدنبرغ جسداً آخر داخل جسده، القلبُ فيه كالشمس في المجرّة. دم الروح يجري ضمن دم الجسد كسائل آخر شفّاف في منتهى الرقّة، حركته لولبية داخل العروق، وهذا السائل الغامض الخفيّ هو الجزء الأرفع روحانية في جسد الإنسان. قال إنّ الجنّة هي ما كنّا نراه جنّة على الأرض، وشكلها هو جسد ملاك، أما شكل الجحيم فهو جسد شيطان، وما كلا هذين الجسدين إلا صورة عن جسد إنسان.

لا ضوء لنار الله. تحدّث الرائي السويدي عن انطفاء الكون واشتعاله. في قوانين الترموديناميك، الضوء مادة تتحوّل تدريجياً إلى حرارة. دقيقة تلو أخرى، الكون على الطريق إلى أنْ يختفي عن الأنظار، غارقاً في فوضى وعزلة أسودين. في لحظة من المستقبل، لن يتبقّى من جسده إلا الحرارة، في توازن ساكن لحرارة متساوية التوزيع. عندئذ سيكون الكون كله قد مات.

***

للحديث الشريف: “الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا” تجليات أخرى في الشرق، أحدها هندوسية تقول:

إنّ الكون الذي نحيا فيه ليس إلا حلم إلهٍ نائم، فإذا استيقظ تلاشى كلُّ شيء.

***

لا تعلم الروح بمفارقة الجسد إلا حين تحدّق بالمرآة فلا ترى أحداً.

Peacock 2024 mixed media on paper 70×50 CM

إشارات

● “صخرة هابيل”: تألّف هذا النص على لسان الفنّان انطلاقاً من مسوّدات متفرّقة كتبها، إضافة إلى مقابلات عديدة جمعته بالكاتب عبر السنوات الخمس الماضية.

● “برج في سومطرة”: كُتبت هذه الحكاية، استناداً إلى هوامش ريتشارد برتن على ترجمته “ألف ليلة وليلة”، والملحق الصغير بكتاب سي. سي. إيتورفورو “السحر بين المالاويين” (1937) ( على ما أتى في “كتاب المخلوقات الخيالية” لمرغريتا غيريرو وخورخه لويس بورخيس، طبعة بنغوين 1969). لعلّ هذه الأسطورة ألهمت كيورجييف حين كتب أن أجيال البشر تتناقل المأساة عبر المورّثات، فالإنسان، في عبثه السيزيفي، كلما شارف على عتبة الاستنارة عاود السقوط إلى عالم البهائم والآلات، ثم نهض من جديد، وهكذا دواليك حتى نهاية الزمان.

● “الطاووس الهنديّ”: الرجوع إلى:

Krishna Lal, Peacock in Indian art, thought and literature, New Delhi, Abhinav Publications, 2006

● “هدية بروميثيوس”: عن حكاية إيطالية فلكلورية رواها إيتالو كالفينو.

● “لغز الوصول”: عنوان لوحة لجيورجيو دي كيريكو.

● “الصمت الصحيح”: خرافة بيجن إلهي من كتاب:

Bijan Elahi, High Tide of the Eyes, tr. by Kayvan Tahmasebian & Rebecca Ruth Gould, Operating System Glossarium: Unsilenced Texts, 2019

● “طاووس الله”: مقطع من “مداخل الضوء”، قصيدة طويلة للشاعرة الإيرانية-الإنكليزية ميمي خلوتي من كتاب:

Mimi Khalvati, Entries on Light (from Selected Poems , London: Carcanet, 2000)

● المعلومات المتصلة بفلانري أوكونور وسيرتها مستقاة من:

Flannery O’Connor, Collected works, ed. by Sally Fitzgerald, New York : Literary classics of the United States : Virgin press, 1988

● “أرملة الأمس”: أورد إيتزك مانجر هذه الأسطورة في إحدى قصائده المكتوبة بالييديشية. قال مرةً إن الطاووس الذهبي طائر نادر، “لن تراه حتى لو جبتَ العالم كله. قد تصادفه في الأغاني التي وُلد فيها، ويعيش في كلماتها”. المرجع:

Anthology of Yiddish Folksongs: The Itzick Manger Volume , Magnes Press, Israel; Multilingual edition 2004

● المعلومات المتعلقة بسيرة عمانوئيل سويدنبرغ وردت في الكتابين التاليين:

The Spiritual Diary, Sections 1-1538 (v. 1) (Records and Notes Made by Emanuel Swedenborg Between 1746 and 1765 from His Experiences in the Spiritual World) Introduction: Jorge Luis Borges, The Swedenborg Society, London 2002

Gary Lachman, Swedenborg: An Introduction to His Life and Ideas, Penguin 2012

● “كبرياء العين”: المرجعان التاليان:

W. B. Yeats , Swedenborg, Mediums, and the Desolate Places, 1914 (from Visions and Beliefs in the West of Ireland, 1920).

The Collected Poems of W.B.Yeats, Scribner, 1996

● المقطع الهندي في “جسدك رداء مَن تتذكّره” مُعَدٌّ عن:

Nammalvar, Hymns for Drowning (tr. by A.K. Ramanujan) Penguin, 1993

● “نشوة الصور”: من كتاب:

Herberto Helder , Le poème continu 1961-2008, Poésie/Gallimard 2010

● كافة الترجمات الشعرية أنجزها الكاتب.