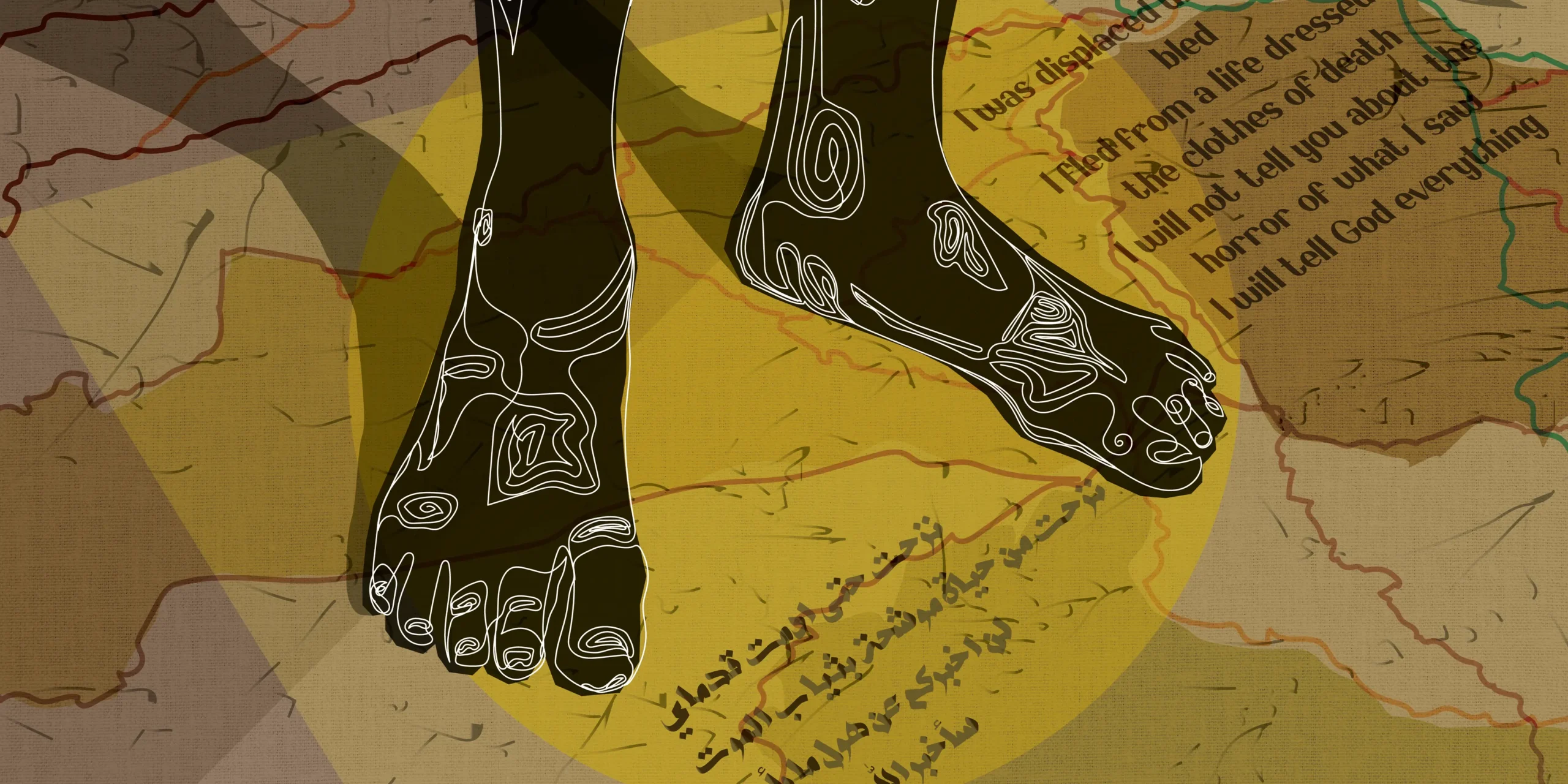

كانت أنوار الفجر تتسلل إلى الساحة الخضراء في طرابلس. لقد عبرت في ذلك الفجر الحدود لأول مرةٍ. من وراء زجاجة النافذة كان المراهق الذي كنته، قبل عشرين عاماً، يراقب حركة الناس حول الساحة مشدوهاً. ولم أكن حتى ذلك الوقت أملك جواز سفرٍ. لقد عبرت تهريباً. تمددت في صندوق سيارة والدي ملتحفاً ببرُنسه البُني.

لم يكن الأمر مدبراً، لكن الضرورة دفعتنا لذلك. كان العبور بين تونس وليبيا لفترة من الزمن مشروطاً ببطاقة الهوية، وفجأةً فرض أحد الطرفين عودة الجوازات. وعندما وصلنا والدي وأنا إلى المعبر، طلب منا الضابط تقديم جوازتنا ليختمها، فأسقط في يدينا. لكن والدي قرر المضي قدماً في رحلته نحو طرابلس، لأجد نفسي بعد ساعاتٍ قليلةٍ ألتهم البريوش بمقهى الحاج فتحي في شارع ميزران في العاصمة الليبية.

عندما كنت في الجانب الآخر من الحدود، حيث ولدت وعشت لسنوات، كانت خيالاتي حول هذا الجانب، خيالاتٍ عن كوكب ثانٍ. كانت طرابلس من حيث المسافة أقرب إلينا من تونس العاصمة، لكنها كانت بالنسبة لنا بعيدةً جداً. إلا أن ذلك البُعد النفسي سرعان ما تبدد، في اللحظة التي عبرت فيها الحدود. لم يتغير شيء. اللهجة نفسها. الشوارع ذاتها. سحنات الناس وملابسهم.

في ذلك الوقت لم أكن ذا وعي يؤهلني لأفهم تلك العقبة النفسية التي عبرتّ. ورغم ذلك خالجني نوع من الشعور البدائي بالدهشة. سألت والدي عن مكمن “الجريمة” في أن يعبر الإنسان الحد بين ليبيا وتونس بلا جواز سفر. لا أتذكر إجابته اليوم. لكن ما أذكره أن جوابه لم يشفِ عندي الشعور بالغرابة أمام هذه المعضلة. وقد تحولت إلى معضلةٍ حقيقيةٍ بعد سنواتٍ، عندما ذهبت إلى العاصمة تونس طالباً. أين كان بعض زملائي يطلقون عليّ لقب «الليبي» بسبب لكنتي الجنوبية. وأين إكتشفت حدوداً اجتماعية كانت أكثر سمكاً من الحدود الترابية بين تونس وليبيا.

في السكن الجامعي خالطت تونسيين من أطراف البلاد ومراكزها، ووجدت في جميعهم نفسي، ولكن وجدت في أنفسهم أيضاً روابط بما وراء الحدود، مع ليبيا والجزائر والمغرب. كنت دائماً، ومازالت أواجه أزمة هويةٍ، لا تتعلق بمن أكون، ولكن بالحدود التي وضعت وصنعت، لفصل مكونات هويتي المركبة عن بعضها البعض. لأنني أشعر بضيق القبر عندما أواجه هذه الحدود. ثم بتطور الوعي والتجربة أدركت أن هذا الضيق مجرد وهم، ضُنع لنا في حقبة تاريخية بشعة، ورثناه دون أن نفككه : إنه قبر الدولة الوطنية.

مغربٌ يبحث عن نفسه

لم يكن الاستعمار الأوروبي لبلاد المغرب مجرد نزهة استطيانية، همها استخراج الثروات، بل نموذج هيمنةٍ مديد، مازالت تأثيراته متماسكةً حتى يوم الناس هذا. لكن الأثر الأبرز لهذه الحقبة في تاريخ المغاربة – بمعناها الوحدوي – هو مثال الدولة القومية/ الوطنية، الذي كرسه الإستعمار. ذلك أن الحركة الوطنية التحررية نفسها التي وقفت ضده كان مثالها الأساسي لبناء دولة مستقلة ذات سيادة هو المثال الأوروبي للدولة القومية. فقد فرضت معاهدات وستفاليا، منذ عام 1648، تدريجياً نظاماً جيوسياسياً جديداً داخل أوروبا، جعل القارة تتكون من مجموعة من الدول، ذات حدود محددة ومعترف بها، والتي تمارس عليها السلطة سيادتها الكاملة.

لقد تم التفكير في هذه القواعد المتعلقة بإنشاء نظام جيوسياسي منذ القرن السادس عشر واستندت، من بين أمور أخرى، إلى أيديولوجية تضع السلام بدلاً من الحرب في مركزها، وعمليات التفاوض بدلاً من الغزو. قبل القرن السادس عشر، بشكل عام، كان التقسيم المكاني للكيانات السياسية غامضاً وكانت حدود ممارستها للسلطة غامضة. ومن هنا احتفظت الحركات الوطنية التي قاومت الاستعمار بالتقسيم الاستعماري لبلاد المغرب. ذلك أن النموذج الغربي وإن فقد في الخمسينات سيطرته العسكرية على هذه البلاد، فإن هيمنته الفكرية والثقافية بقيت قويةً ومتماسكةً وتشكل النموذج المثالي لبناء الأمة، بمعناها الضيق والانعزالي.

ورغم محاولات طليعية لعناصر من هذه الحركات في تونس والمغرب والجزائر، لتوحيد كفاح بلاد المغرب ضد الاستعمار وتالياً بناء وحدة جيوسياسية، إلا أن الجناح الغالب داخل هذه الحركات كان إنعزالياً بطبيعة ثقافته الغربية، وطبيعة المثال السائد في ذلك الوقت في اتجاه بناء دول وطنيةٍ. ورغم أن ترسيم الحدود هو «عمل جيوسياسي بامتياز، لأنه يتعلق بتعيين حدود مناطق ممارسة السيادة، ورسم السياسة في الفضاء» كما يعرفه الجغرافي، ميشيل فوشيه، في كتابه اختراع الحدود (1986)، إلا أن دول المغرب لم تحقق من فصل بعضها عن بعض بهذه الحدود سوى مزيداً من نزع السيادة وقليلاً من الإزدهار في الفضاء الضيق. لأن الخاصية الأساسية للحدود، والتي تتمثل في الانفصال، تحمل نقيضها: فهي في نفس الوقت انفصال يُنظر إليه على أنه نقطة عبور بين عالمين مختلفين ولكن متشابهين، وبالتالي فأنت عندم ترسم حداً داخل كيانٍ واحدٍ تقسمه وعندما تقسمه تتخلى عن نصف قوته.

لم تكن هذه المعادلة البسيطة ذات بالٍ في وعي النخب الوطنية في بلاد المغرب عشية الإستقلال. لأن هيمنة العصر كانت أقوى حضوراً في ذلك الوعي المثقف ثقافةً غربيةً. فكل عصر وكل مجتمع يقوم بتطوير أنظمة حدودية محددة يتم من خلالها التعبير عن رؤية للسلامة الإقليمية للمجموعات السكانية وإسقاط علاقاتها مع الآخرين كالجيران أو الأعداء، وتكشف الحدود عن آليات من أنواع مختلفة وتؤدي وظائف اقتصادية واجتماعية تختلف عن الوظائف السياسية: فهي مناطق عبور، وتبادلات ثقافية واجتماعية حيث تعمل حركة المرور والتجارة والتداول على تطوير المنتجات الحدودية، وإنشاء قطاعات أسواق بأكملها.

حين ولدت الدولة القومية الأوروبية، كانت وسيلة للتعايش في القارة التي مزقتها الحروب الدينية. لكنها ما لبثت أن تحولت إلى مصدرٍ لحروبٍ جديدةٍ. فالدولة القومية شكلت حولها أسطورة «الأمة المختارة» كما يسميها ماكس فيبر، والتي حالها حال الأمة العرقية تحولت إلى فكرة فاشية. لنشهد منذ العقد الثاني للقرن العشرين بداية الصراعات القومية، والتي لم تنته إلا في عام 1945، مخلفةً كارثةً هي الأكبر في تاريخ البشرية. ورغم أن لحظة نهاية الحرب العالمية الثانية، كانت ذروة انتشار الدولة القومية عالمياً، بتأسيس الأمم المتحدة واستقرار النظام الدولي على شاكلةٍ متوازنة، إلا أنها كانت في الوقت نفسه، بداية رحلة أوروبية للبحث عن صيغةٍ جديدةٍ من البناء الوحدوي، بدأ صغيراً بتشكيل الجماعة الأوروبية للفحم والصلب عام 1951، وانتهى عملاقاً بمعاهدة ماسترخت الموقعة عام 1991. وفي اتجاهٍ معاكس، وبينما كانت أوروبا تبحث عن نموذج جديد لتشكلها الإقليمي والسياسي، كان المغاربة في الخمسينات قد شرعوا في بناء دولهم الوطنية، وكأنهم أرادوا أن يقلدوا قصة مستعمرهم من البداية، دون النظر في دروس التاريخ البشعة لهذه التجربة.

في مسارٍ معاكس كان العالم يقترب من بعضه، كاسراً الحدود. متوحداً في أشكالٍ مختلفةٍ من التكتلات الاقتصادية والسياسية، لمجابهة العولمة. وحدها بلاد المغرب كانت تزيد بعداً عن بعضها البعض. ولم يعد الأمر مجرد بعد سياسي بين أنظمة تنصب لبعضها البعض الفخاخ والمؤامرات، ولكن أصبح فجوةً اجتماعية بين السكان، فضحتها وسائل التواصل. التي كشفت أشكالاً من الانعزالية المغاربية، لم يكن أحد يتخيل وجودها ..

ولأننا لم نتعلم من تجربة فشل الدولة القومية الأوروبية –على الأقل في منع الحرب وجلب السلام– فقد دخلت الحركات التي كانت بالأمس تقود معارك الإستقلال بمجرد أن أصبحت في السلطة في حروبٍ حدودية ونزاعات، لم تنته آثارها حتى اليوم. شرع الرئيس التونسي، الحبيب بورقيبة، حين أدرك أن حرب التحرير الجزائرية على وشك النهاية، في المطالبة بمنطقة حاسي مسعود، الغنية بالنفط. لكن هذه المطالب لاقت رفضاً فرنسياً قوياً، ورفضاً من جبهة التحرير الجزائرية. وتركت أثاراً سلبياً على العلاقة بين الطرفين لعقودٍ طويلةٍ. فيما دخلت الجزائر والمغرب في حرب حدودية في عام 1963، عاماً واحداً بعد إستقلال الجزائر، سميت بــ «حرب الرمال». شكلت نقطة البداية لصراع بين البلديين لم ينته حتى اليوم، بل وجعل من إمكانية تشكيل وحدة مغاربية قائمةٍ على الأنظمة أمراً شبه مستحيل. كما خاضت المغرب وموريتانيا صراعاتٍ على الحدود، وكذلك الشأن بين ليبيا وتونس كان مدارها الحدود البحرية. لكن الصراع الأكثر جذريةً، والذي تشكل الحدود الإستعمارية جزءاً منه، مازال يدور حول الصحراء الغربية، العقبة الأكبر أمام أي وحدةٍ.

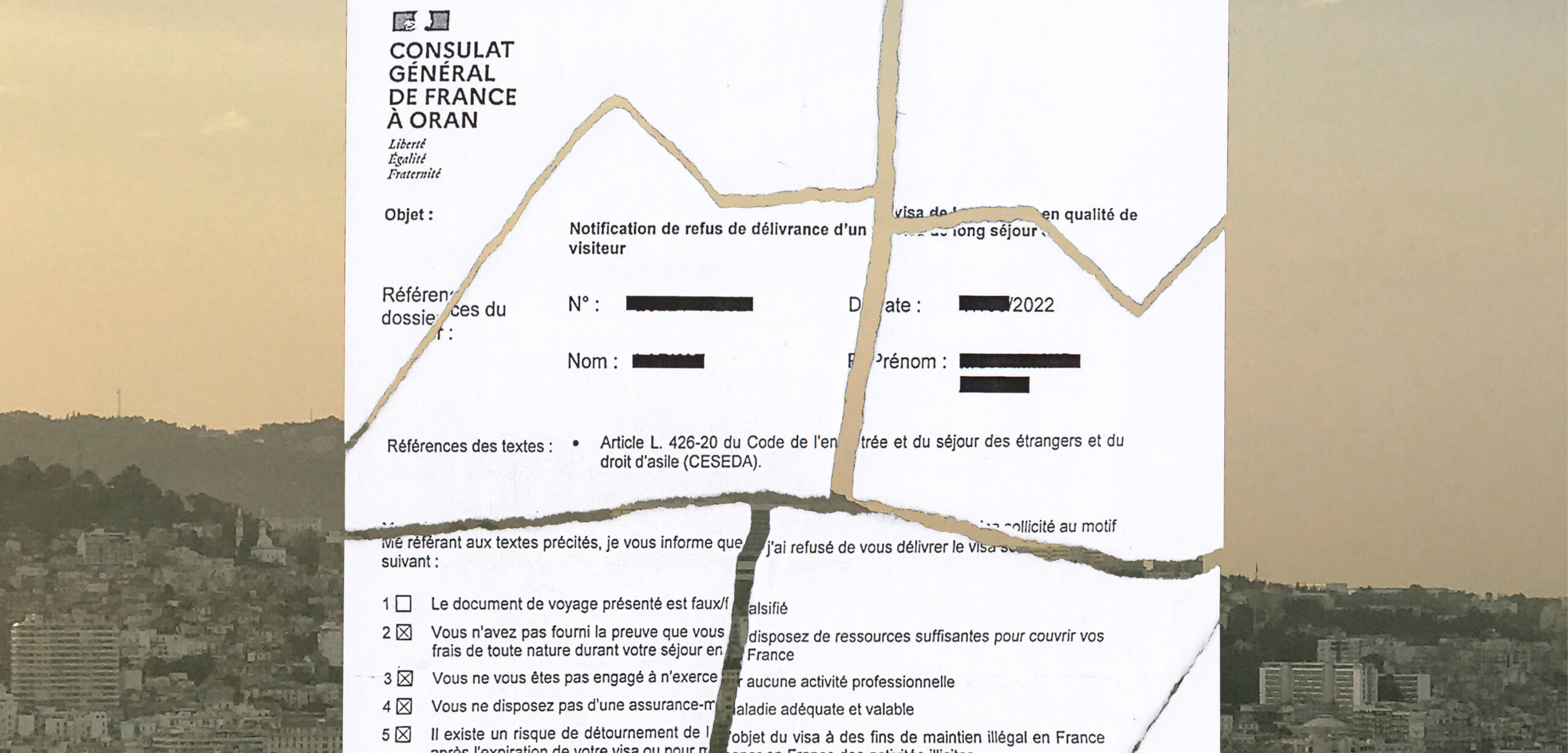

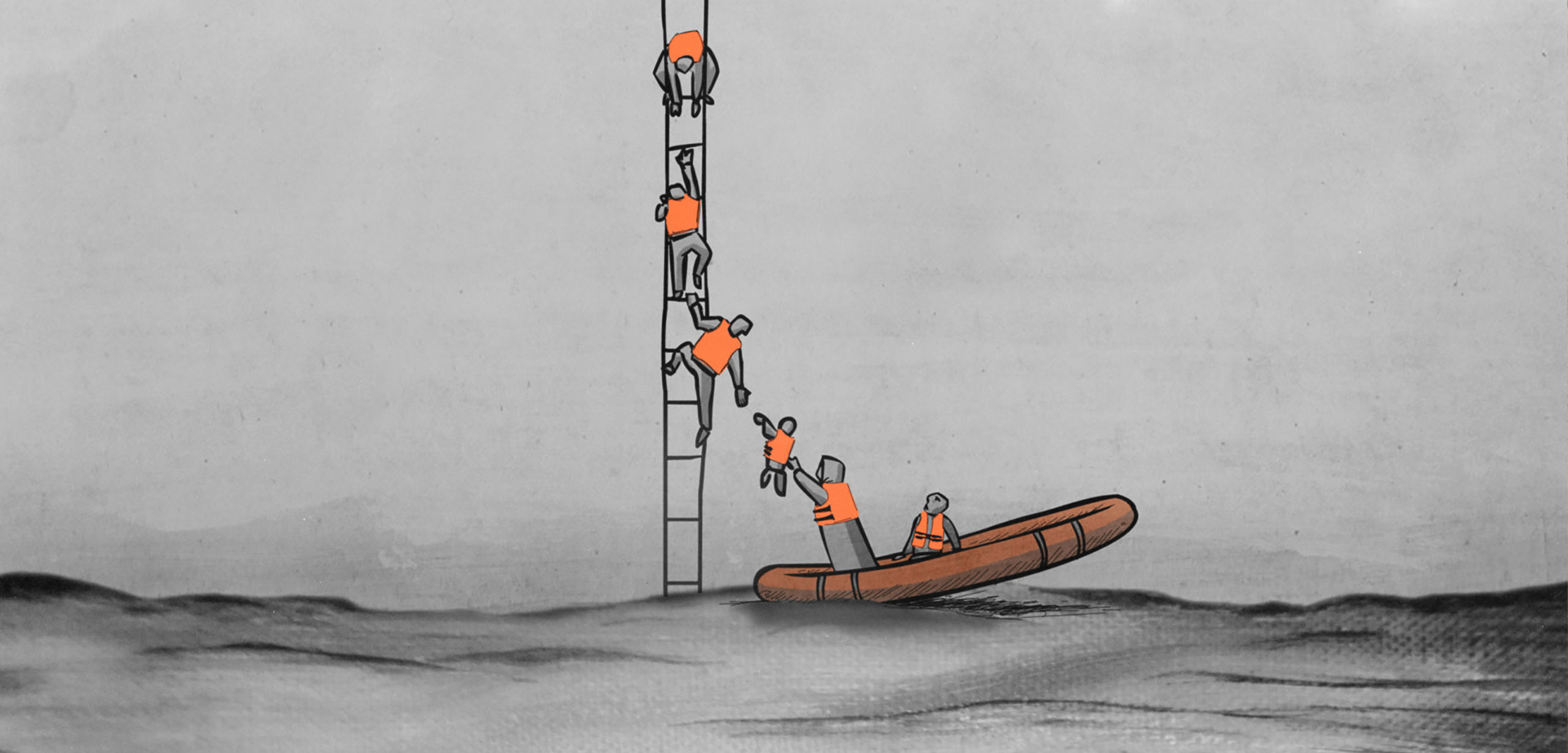

لكن ضمن هذا النموذج «الوطني» حققت الدول الوطنية في البلاد المغرب منفصلةً دوراً تاريخياً أساسياً في بناء أمم جديدة وتشكيلات اجتماعية ونخب. لكن هذا النموذج أصبح منذ بداية القرن الحالي غير قادرٍ على إدارة السكان. ومنذ عقدين أصبحنا نرى ضيق هذه الدول في قوارب الهجرة غير النظامية التي تعبر من الضفة الجنوبية نحو أوروبا. وفي جميع أشكال الهجرة الأخرى. ولم ننتبه إلى أن ذلك كان هروباً. فالدولة الوطنية التي كانت عشية الإستقلال أفقاً للحل في دول المغرب، تحولت بعد عقود إلى عقبةٍ أمام أي حلّ، بل صانعةً لمشاكل أخرى. وضمن منطقها التقسيمي للسديم المغاربي، أصبحت منتجةً لمتتالية التقسيم، فالكيانات الوطنية التي ولدت على مثال التقسيم الإستعماري أصبحت تشكوا داخلياً من نزعات تقسيم عرقية ووطنية، ذات وجاهةٍ من نفس المنطق الوطني، الذي أسس هذه الكيانات.

في مسارٍ معاكس كان العالم يقترب من بعضه، كاسراً الحدود. متوحداً في أشكالٍ مختلفةٍ من التكتلات الاقتصادية والسياسية، لمجابهة العولمة. وحدها بلاد المغرب كانت تزيد بعداً عن بعضها البعض. ولم يعد الأمر مجرد بعد سياسي بين أنظمة تنصب لبعضها البعض الفخاخ والمؤامرات، ولكن أصبح فجوةً اجتماعية بين السكان، فضحتها وسائل التواصل. التي كشفت أشكالاً من الانعزالية المغاربية، لم يكن أحد يتخيل وجودها. يتنازع أهل المغرب على صفحات الفيسبوك حول من يملك منه صكّ ملكية الكسكسي أو شهادة ميلاد عبد الرحمن بن خلدون ويغالي بعضهم بالقول إن البلد الفلاني لم يكن موجوداً وأن فرنسا هي من صنعته، مردداً الرواية الاستعمارية البشعة. صنوف من الكراهية الشوفينية بين المغرب والجزائر وأنواعٍ من السخرية بين ليبيا وتونس، وإقصاء ذميم لموريتانيا عن بلاد المغرب وكأنها مجرد صحراء خالية.

عندما أحول نظري نحو الخريطة وأرى المارد المغاربي المفكك، أشعر بالفزعّ، من هول الكارثة. كيف يفرط أهل هذه الرقعة في هذه هذه الهدية التي منحتهم إياها الجغرافيا؟ والجواب يبدو لي في أن الحدود لا تقتصر على خط مرسوم على خريطة، ولا على مركز جمركي أو صف من الأسلاك الشائكة. لأنها لا تُرى في الخرائط عادةً، بل هي حدود مرسومة في عقولنا وخيال قابع في النفوس، أشد مضاضةً من الحد المرسوم على الخريطة. لكنها بالنسبة لي – ولكثير من كارهي الحدود– تغذي خيال من يسعى إليها كأفق للوصول، للذهاب أبعد، إلى الجانب الآخر، نحو الآخر، وعلى نحو أدق في حالتنا المغاربية، نحو الذات. ذلك أن الإنسان مخلوق فضولي، يرغب دائمًا في دفع هذه الحدود إلى الوراء، والنظر إلى الجانب الآخر، ومواجهة المجهول مثل الأبطال الذين سمع حكايتهم صغيراً.. من منا لم يحلم وهو طفل باستكشاف العالم خارج الحدود المعروفة؟ فالحدود، فضلاً عن كونها عائق أمام حريتنا وسيادتنا كمغاربة، فهي ضد صنيع يشوه فطرتنا الإنسانية.

المُهرب، بطل للوهم!!

في مواجهة الحدود تحضر بالضد شخصية المُهرب. كائن يبدو كأنه يريد أن يعيش فطرته الإنسانية. «طليقاً كطيْفِ النسيم وحُرًّا كنورِ الضُّـحى في سَماهْ»، كما يصف الشاعر، أبو القاسم الشابي، كل حرٍ. يكابد الحياة ضد منطق الدولة الوطنية الضيقة، وضد معجمها القانوني الذي يعتبره مجرماً ويعتبر التهريب جريمةً. إنه البطل الذي يجابه مشرط التقسيم الإستعماري وحيداً. يخترق الحدود، ويعبث بقداستها الوهمية في تشكيل الكيانات والحواجز والفواصل. يتقاذف الهدايا بين جانبي الحدود، بلا هوادةٍ ولا خوف. ينهض المهرب والتهرب هنا، في مغربنا الذي يبحث عن نفسه بوظيفة المقاومة. في اللاوعي كل تهريب هو صرخة ضد التقسيم. فالمهرب لكأنه الجندي الذي رفض إلقاء سلاحه في حرب التحرير الوطني في الخمسينات، عندما نزل كل رفاقه من الجبل مكتفين بدولة وطنية ضيقةٍ رسم المستعمر حدودها.

ينهض باكراً، وباكراً لا تكفي للدلالة على موعد استيقاظه. يرمي نفسه وروحه في سيارة أسيوية، هوايتها الوحيدة أن تنهب جزءاً من الليل قبل أن يتنفس الصبح. ينسرب وراء الضوء الخافت ملاحقاً السراب وصندوق السيارة يعزف أخر ألحان الليل الحزين. الطريق طويلة والرمل كثيف والظلمة موحشة وأطفاله نيام وسط الحوش مستمرئين صرد الخريف الخفيف، وحده نبات الرتم الكبير يستلقي على الجنبات يرابط في مواقعه دون حراك، فيما تمر سحابة هطالة ظلت طريقها إلى وطن الجفاف. ويمضي باكراً، لكنه لا ينام وسط الطريق، كما يفعل سواق سيارات الأجرة عندما يداهمهم النوم بغتة يترنحون وقليل منهم يعود إلى الحياة من حواف الموت المتوثبة للأرواح. صاحٍ، لا يكلله غبش المسير ولا إنعكاس الضوء الخافت على ظهر حبيبات الرمل، ولا تعطل سيره جذور قتادة مازالت تكابد العيش في سهل الجفارة منذ ثمانينَ حَوْلًا.

ينهض باكراً، بحثاً عما وراء خط الحدود الوهمي. خط لا يظهر إلا في الخرائط. خط يفصل عائلته عن عائلة عمه. وبينما كان يتساءل عمن وضع هذا الخط حتى ألقت تلك السحابة الهطالة حملها، فضاع سؤال الخط في تهويمات البدوي الذي تبرز صورة كمأةٍ في عقله كلما شاهد المطر يسقط من السماء. المطر هو الكمأ في سهل الجفارة، الذي لا يتحول فيه الماء إلا لفطرٍ أو قتاد.

يمضي باكراً في رحلة شديدة العبث. أن يعود منها أو لا يعود فذلك أمر ليس محسوماً. في اللحظة التي يرمي فيها نفسه في السيارة الأسيوية، لكأنه يدخل في طقس هارا كيري، عندما يمضي الساموراي، ملتزماً بتمائم البوشيدو القديمة، نحو الموت ليمسح عار الهزيمة النكراء. يركب سيارته الأسيوية ويمضي لمسح عار العطالة. لا أشد من العطالة هزيمة في مجتمع يطلب من البشر أن يأتوا بالدينار من فم الأسد كي تصبح لهم قيمة فيه. وعار التقسيم، الذي دفع أجداده أرواحهم ليمنعوه.

في رحلةٍ قصيرة بين طرفي الحدود، يحلّ المهرب ثلاث معضلات أساسية : العطالة، لأن التهريب مهنة. والندرة، لأنه وفرة. والتقسيم لأنه وحدوي. لكن المفارقة أن التهريب لا يمكن أن يوجد خارج التقسيم، فالبقدر الذي ما يمثل المهرب من تحدٍ للتقسيم الحدودي، إلا أنه يستمد وجوده من هذا الواقع ..

يمضي باكراً، خلف الخطوط ويعود محملاً بالعطايا والهدايا. كنا في مدن الحدود نأكل الجبن الجيد والشوكولا الرفيعة ونلبس الملابس البهية من جراب ذلك المهرب الذي ترك كومة أطفال يواصلون أحلامهم وسط الحوش، فيما كانت الدولة التي ننتمي إليها في بطاقات الهوية، ونشجع فريقها الوطني بحماس في المقاهي وتفر دمعة من تحت أجفاننا الصغيرة ونحن ننشد نشيدها كل صباح في مدارس يأكلها البرد والإهمال ونضع صور المرشح الوحيد في انتخاباتها النزيهة والشفافة في صناديق اقتراعها المخرومة، تبني الثكنات ومراكز الشرطة على نقاط الحدود ووسط مدن الحدود وتزرع النجوم على أكتاف الضباط. كان المهرب ينهض باكراً ويعود سريعاً يزرع شتائل الفرح في قلوب أبائنا وهم يوفرون بعض الدنانير. لقد كان المهرب ومازال، ليس فقط مخترق حدود الوهم بل رافعاً على أكتافه طبقةً – كانت تسمى الوسطى – بسبب هوامش الربح، التي يوفرها ذلك الإختراق الصباحي للحدود.

بدأت ظاهرة التهريب في بلاد المغرب، عندما ظهرت الحدود. بوصول الإستعمار الأوروبي إلى المنطقة، وتقاسم النفوذ بين إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، تقطعت أوصال المناطق الخمس، وأصبح عبور الأفراد والبضائع بينها معقداً، وخاضعاً لحواجز. في المقابل قطع التقسيم الاستعمار القبائل والمجموعات السكانية على طرفي الحدود عن بعضها البعض، رغم ترابطها الاجتماعي، وخاصة الاقتصادي. فأصبح التهريب نشاطاً ضرورياً لتجاوز هذه القطيعة. فقد كانت القبائل في منطقة الجفارة، التي تم تقسيمها بين إيطاليا وفرنسا، جنوب تونس، وغرب ليبيا، تحترف تهريب قطعان الإبل والأغنام بين طرفي الحدود بحثاً عن المراعي المناسبة. وكان البدو في الجزء الجنوبي من المنطقة يمارسون تجوالهم الصيفي والشتوي عبر مسالك تهريبٍ، كانت دائماً هدفاً للملاحقة العسكرية. لذلك سعت فرنسا بشكل حثيث حتى منتصف القرن العشرين إلى توطين البدو من خلال بناء مدن جديدة في المنطقة. لنجد الصورة نفسها في المناطق الحدودية الأخرى بين تونس والجزائر وبين الجزائر والمغرب. لكن التحول الجذري الذي حدث في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وتطور الحركات الوطنية المغاربية، هو تطور دور التهريب للمساهمة في الكفاح المسلح، من خلال عمليات تهريب السلاح. سيما خلال حرب التحرير الوطني الجزائرية، حيث كان السلاح يأتي من القاهرة عبر مسارٍ طويل، عابراً الصحراء الليبية وتونس وصولاً إلى الجزائر.

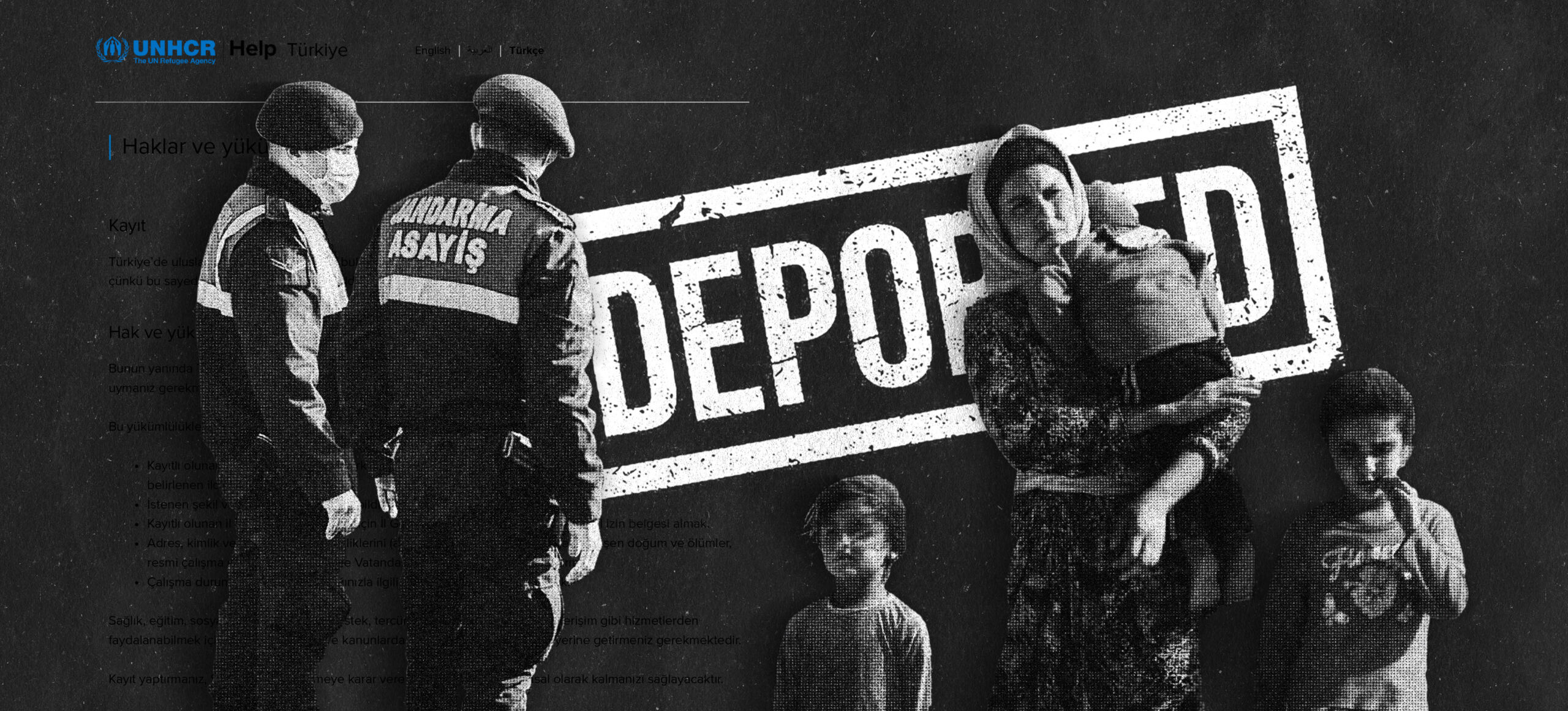

بعد الإستقلال، واستقرار الخارطة المقسمة لبلاد المغرب، وصلت المجموعات السكانية على أطراف الحدود نشاطها في التهريب لدواعٍ اقتصادية بشكل أساسي. كما لعبت الحدود دوراً في تهريب الأفراد، ولاسيما الهاربين من أنظمة الحكم هنا وهناك. فقد كانت التناقضات بين هذه الأنظمة دافعاً لمعارضيها للهرب نحو الجوار. فكان المعارضون الليبيون يهربون إلى تونس مستفيدين من مسالك التهريب ومن العلاقات المتوترة بين الحبيب بورقيبة معمر القذافي. في المقابل كان المعارضين التونسيين يفضلون الهرب نحو الجزائر، بسبب سهولة العبور عبر غابات الشمال الغربي، وكذلك بسبب رفض الجزائريين تسليم الهاربين. وبين المغرب والجزائر جرت وقائع هروبٍ كثيرة لمعارضين من البلديين. فقد ساهم التهريب في حفظ أرواح كثيرة من الموت والتعذيب والمعتقلاتٍ، وفي إنقاذ تنظيمات سياسية من الفناء في السجون.

ففي رحلةٍ قصيرة بين طرفي الحدود، يحلّ المهرب ثلاث معضلات أساسية : العطالة، لأن التهريب مهنة. والندرة، لأنه وفرة. والتقسيم لأنه وحدوي. لكن المفارقة أن التهريب لا يمكن أن يوجد خارج التقسيم، فالبقدر الذي ما يمثل المهرب من تحدٍ للتقسيم الحدودي، إلا أنه يستمد وجوده من هذا الواقع. قرأت كثيراً عن مصائر المهربين الإيرلنديين بعد أن وضعت الحرب أوزارها في اتفاق الجمعة العظيمة، وعن مصائر زملائهم البلجيك والإسبان بعد الوحدة الأوروبية. لقد اختفت عوالم بأكملها، وأسواق وثروات وقصص وثارات طويلة وقاسية. وهنا يبدو الوعي بالجذور ضرورياً، فالمعضلات الثلاثة التي يحلها المهرب، هي علة وجوده، وهي في الوقت نفسه أثر وجود الدولة الوطنية في شكلها الضيق المنعزل. لكنها تطلق على أثار وجودها لقب الجريمة. أليس الحلّ الجذري للمعضلات والأثار والجرائم هو شفاء العلة الأساسية؟ فالمغاربة الهاربين في قوارب الخشب إلى أوروبا، أو الهاربين إلى جهات الأرض الأخرى، أو الذين يموتون كمداً في بلاد ضيقةٍ، منزوعة السيادة، لم يعد لهم من خيارٍ، في حالٍ أردوا العيش بكرامة سوى كسر هذه الحدود. وهي إلى ذلك، ستكون حلاً نهائياً لمشاكل الأطراف المهمشة مناطقياً وعرقياً في عموم بلاد المغرب، فالوحدة بقدر ما تجمع شتات المنطقة في كيان قوي، فإنها في الوقت نفسه، تعطي السكان مجالاً أوسع لإدارة شأنهم المحلي بعيداً عن وحش الدولة الوطنية المركزية، وبالتالي تنزع كل أشكال الغبن الثقافي والسياسي عن السكان بجميع طوائفهم وأعراقهم ومناطقهم. فالفرد لن يتوقف عن كونه تونسياً أو جزائرياً أو ليبياً عندما ينتمي إلى هذا الكيان الكبير.