الأربعاء، 23 يناير 1963

شجر شوارع الجزائر العاصمة عارٍ إلا من أغصانه الخشنة. كان شتاءُ العام باردًا، أول شتاءٍ في الاستقلال. الشاب التونسي، المسطاري بن سعيد، الهارب لتوه من جنة المجاهد الأكبر، يحث الخطى نحو مقهى مالاكوف، أين تواعد على اللقاء مع مبعوثٍ للتنظيم السري قادمٍ من البلاد. على عجلٍ يلج جوف المقهى كالمجنون مسائلاً المبعوث دون سلام أو تحية:” أحقًا ما سمعت من مجموعة القاهرة؟”.

يهز مبعوث التنظيم رأسه:” لقد تأكدنا من أكثر من مصدر. سيتم إعدام الجماعة فجر الغد. حاولوا الاتصال بفرحات عباس أو بن بلة.. دون فائدة“. يخيم صمت، لا يقطعه إلا الهرج المنبعث من جنبات المقهى. وفي لحظةٍ يختفي المبعوث في زحام المدينة فيما يواصل المسطاري اتكائه على رخامة المقهى السوداء بوهن شديد.

الخميس، 24 يناير 1963

مسلسلًا بالحديد من أعلى وأسفل، كان الضابط صالح الحشاني يسير ببطء في الممر المكشوف الفاصل بين مهاجع العزلة وغرفة الإعدام في ثكنةٍ حصينةٍ في أعالي العاصمة تونس. تحيط به مجموعةٌ من رجال السجن الأشداء، وعلى شدتهم لم يخفِ بعضهم رهبته من ذلك المصير الذي انتهى إليه واحد من طليعة جيش المجاهد الأكبر، حين فكر مجرد التفكير في تجاوزه. وبقدر تلك الرهبة التي سكنتهم، كانت مشاعر الولاء والطاعة تتسرب داخلهم كالمُخدر الذي ليس من إدمانه خلاص.

في تلك الأعالي، كانت البلاد مكشوفة تحت البصر. مرجٌ من الأضواء الباهتة، وقبابٌ يغطيها عفن الرطوبة وفجرٌ قاسٍ سيكون هو الأخير في مسيرةِ وجوده. في الجهة الأخرى من المشهد، كان أطفاله الستة مازالوا نيامًا. أما زوجته، الفرنسية، تيراز لوغال فقد أضافت إلى حصيلتها ليلةً بيضاء أخرى من القلق والتوجس والمصير المجهول.

بضربةٍ واحدةٍ انسحبت الروح من الجسد النحيل كأنها لم تكن داخله يومًا. خانته سريعًا، ولم يبق شاهدًا على تلك الخيانة سوى عقدة أنشوطةِ الحبل الغليظة. تدلّت رأس صالح بمجرد أن سُحبت الدعامة من تحت قدميه. لا ندري ماذا كان يجول في خاطره عند ذلك الحيز الصغير من اللاوعي، بين الحياة والموت. هل كان نادمًا أم متجاهلًا؟ هكذا تخيّل أنجاله ساعاته الأخيرة، وكلما تقدم بهم السنّ تقدمت بهم الأسئلة دون أجوبةٍ.

في قصر السعادة بالمرسى، نتخيل المجاهد الأكبر يستفيق عند الساعة السادسة. يفرك عينيه ثم يشرع في القيام ببضع حركات رياضية قبل أن يغادر غرفته نحو المغسلة. وعندما يعود إلى حافة السرير يفتح الراديو على موجات الإذاعة الوطنية. كان يسمع نفسه في الفقرة الصباحية الثابتة “توجيهات السيد الرئيس”. يقطع انسجام الزعيم مع ذاته وصوته، مدير المراسم الرئاسية، عندما يخبره بأن وزير داخليته الطيب المهيري ومدير الأمن الباجي قائد السبسي قد وصلا توًا إلى القصر. “لقد تمت المهمة بنجاح سيدي الرئيس. أُعدم الخونة العشرة”، دفعةً واحدةً قالها الطيب المهيري بعد تحية الصباح على رئيسه. جلس بورقيبة إلى مكتبه وطلب من قائد السبسي مشروع البلاغ الذي سيذاع للرأي العام. طالعه في صمت، على غير عادته. وأقره دون تعديل.

في حديقة الفيلا الفسيحة، التي منحتهم إياها وزارة الدفاع، كان أطفال صالح حشاني يلعبون دون أن يدركوا حجم الخسارة التي سددها لهم القدر والمجاهد الأكبر في ذلك الصباح. ظلّت زوجته تيراز ونجله محمد، الذي لم يتجاوز 13 عامًا، مشدوهيين أمام الراديو، والمذيع يتلو قائمة “الخونة الذي أعدموا فجرًا جزاء صنيعهم المُخزي“.

الثلاثاء 18 ديسمبر 1962

قبل ذلك الفجر الدامي بحوالي شهرين قرع ضابط صفٍ في الجيش التونسي باب رئاسة الحكومة في القصبة طالبًا لقاء الكاتب العام للحكومة، والرجل الثاني في النظام حينذاك، الباهي الأدغم، لأمرٍ لا يمكن تأجيله. وفي الساعة الأخيرة من الدوام الرسمي يجد الأدغم فسحةً من الوقت كي يحادث الرجل ذو السر الخطير. تواصل اللقاء إلى ساعات الصباح الأولى دون انقطاع، وتوسع ليشمل وزير الداخلية. اعترف الضابط الصغير بكل بساطة بوجود “مؤامرةٍ انقلابية”، هو جزءٌ منها، هدفها إسقاط الرئيس بورقيبة وتصفيته جسديًا.

ترتعد فرائص النظام الوليد. يأخذ الباهي الأدغم الطريق مباشرةً نحو الضاحية الشمالية للعاصمة كي يضع المجاهد الأكبر في صورة ما يقع وما يخطط له رفاق الكفاح السابقين. لا يتمالك بورقيبة نفسه، ويغرق في بكاءٍ لا يتوقف، معدّدًا المزايا التي قدمها لهؤلاء الضباط والرفاق. وقبل أن يتبدد فجر الثامن عشر من ديسمبر 1962 وضعت السلطة قائمة المتهمين وشرعت الأجهزة الأمنية والعسكرية في حملة صيد لم تتوقف وطالت حوالي 300 شخص، أفرج عن غالبيتهم بعد استجوابهم، ليستقر العدد أخيرًا على 25 متهمًا. زرعت الشرطة البلاد بالحواجز والمتاريس وشاع الرعب في البلاد أيامًا دون أن يعي الناس حقيقة ما يجري. أما المسطاري بن سعيد فقد سلك الطرق الوعرة بين ريف بنزرت والشمال الغربي، متوغلًا نحو الحدود الجزائرية. وبمساعدة من عناصر تابعة لعبد الحفيظ بوصوف “سي مبروك“، مسؤول الأمن في جيش التحرير الوطني الجزائري، نجح في الهربّ من الحبل الذي التف على عنق رفيقه صالح.

الثلاثاء، 25 ديسمبر 1962

عند ساعات الصباح الأولى، وصل إلى مكاتب الجرائد والإذاعات بيانٌ رسمي صادر عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء يقول:” نجحت السلطات في إحباط مؤامرة ضد أمن الدولة، وسيتم فتح تحقيق أمام النيابة العسكرية”. أما جريدة الصباح، التي دخلت إلى حظيرة الولاء والطاعة بعد استعصاءٍ قصير فجاءت صفحتها الأولى أشبه بقصاصةٍ أمنية للتبليغ عن متهمٍ هارب: وُضِعَتْ صور المتهمين في جدولٍ مستطيل وكتبت فوقه بالبنط العريض:” هؤلاء الذين اختاروا طريق الخيانة”.

لم يكتف بورقيبة بالطابع المحلي للمؤامرة التي يتعرض لها، بل أطلق تصريحاتٍ عن وجود طرف أجنبي لم يسمه، لكن الصحف العالمية والرأي العام المحلي كانوا يعرفون أن هذا الطرف ليس إلا الرئيس المصري، جمال عبد الناصر. ذلك أن التنظيم الانقلابي كان يضم تشكيلاتٍ مختلفة الانتماء: ضباط غاضبون من قرار بورقيبة الدخول في معركة بنزرت (1961) غير المتكافئة ضد القوات الفرنسية، ومجموعةٌ من رفاق الكفاح السابقين بينهم لزهر الشرايطي، الغاضبين من سياسات النظام الوليد، ومجموعة إيديولوجية تابعة للمعارض صالح بن يوسف، والتي تريد إسقاط بورقيبة وبناء نظام أقرب للنسخة المصرية والجزائرية الثورية حينذاك.

أما بورقيبة فقد خدمته الأقدار دائمًا، فحتى المحاولة الانقلابية اليتيمة ضده، في عصر الانقلابات العسكرية المزدهرة عربيًا، وظفها لصالحه كي يزيد من عطف القوى الغربية عليه سياسيًا وماليًا، بوصفه الديناصور الذي يجابه المد الأحمر الشيوعي والقومية العربية الناهضة في المنطقة. وكذلك استغلها لقتل آخر ما تبقى من مظاهر التعددية وبناء نظامه الشمولي ذو الحزب الواحد والقائد الأوحد. في 28 ديسمبر، نظم الاتحاد العام التونسي للشغل مظاهرة مؤيدة لبورقيبة. ثم علّقت السلطات صدور صحف الحزب الشيوعي التونسي، الذي سيحظر نشاطه نهائيًا مطلع عام 1963، ولتدخل البلاد ثقب السلطوية الأسود حتى ظهيرة يوم السبت 17ديسمبر 2011، عندما قرر محمد البوعزيزي المضي بالخسارة إلى حدها الوجودي الأقصى، ملقيًا نفسه كشعلة في ذلك الثقب.

الأربعاء، الفاتح أغسطس 2023

فجأةً، وتحت جنح الظلام، يخرج أحد حراس صورة السيد الرئيس ليقول للشعب: “لا تناموا الليلة”. يتدبر المحكومون، المُغَيّبون عن حقيقة ما يجري، كلمة ذلك الحارس الوفي دون أن يجدوا لها تفسيرًا، فهي من ذلك النوع الذي “يسهر الخلق جراها ويختصم”. لكنها تحيل إلى أن أمرًا مهمًا سيقعّ.

تولد هذه الغرابة وأفق التوقع المجهول من حقيقة أن السيد الرئيس قرر منذ البداية، أي منذ أن سيطر على الحكم وحيدًا دون شريك، أن يمارس دور الأب المؤله، الذي يدير الأمور بحكمته بعيدًا عن هرج الأبناء وضجيج المحكومين الذين يتلقون قراراته دون تعقيب كما يتلقى المؤمن أحكام شريعته وينفذها تعبدًا. لم ينم الناس ليلتها. بعد ساعاتٍ خرج السيد الرئيس ببلاغ إلى الشعب يقول فيه إنه – بحكمته النافذة والإرادة العام الملخصة في شخصه – قد قرر إقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن واضعًا مكانها أحمد الحشاني (66 عامًا).

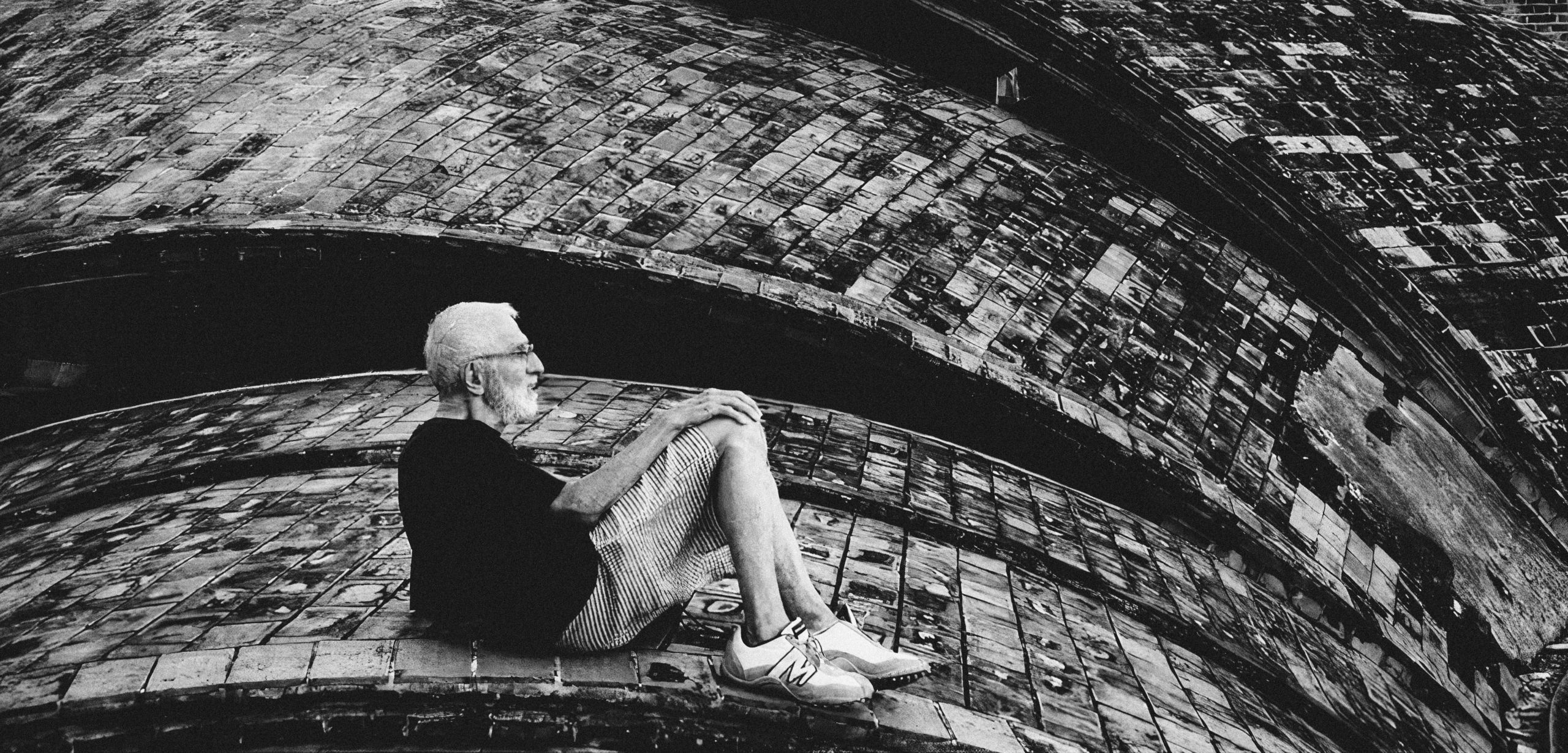

كان أحمد الحشاني سادس ستة يلعبون في حديقة الفيلا الفسيحة صباح الخميس، 24 يناير 1963، غير مدركين، عدا شقيقهم محمد، لحجم الخسارة الفادحة التي ألحقها بهم السيد الرئيس المجاهد الأكبر. لقد وضع بورقيبة في تلك اللحظة بذرة الحقد. سيكبر أحمد وأشقائه دون أن يعثروا على قبر لوالدهم، حيث لم تكتف دولة الاستقلال، التي ساهم صالح حشاني في أن توجد يومًا، بأن تزهق روحه، بل صادرت رفاته حوالي خمسة عقود. كان صالح حشاني بالنسبة لأطفاله، وبينهم أحمد الذي أصبح رئيس حكومة، مجرد فكرة. سلسلةً من الحكايات ترويها والدتهم وأعمامهم. بلا قبرٍ ولا شاهدٍ ولا نياشين. ولن تستعيد العائلة رفاة والدهم سوى بعد الثورة، سنة 2013، بقرارٍ من منصف المرزوقي، رئيس الجمهورية وقتها.

ستين عامًا بعد حادثة الإعدام تلك، وليلة الذكرى 120 لميلاد بورقيبة، عيّن قيس سعيد ابن جيله الحشاني، المدافع عن حكم بايات تونس والساخط على البورقيبية، رئيسًا لحكومته. الحشاني الذي جاء من خلفيةٍ قانونية مثل سعيد، قضى عمره في البنك المركزي التونسي، وذلك حتى سنة 2017. بعدها صار يعبر عن آراءه على صفحته بالفيسبوك –والتي مسحها غُداة تعيينه في منصبه الجديد– إلى غاية 2019 على الأقل، حيث عبّر أكثر من مرة عن حسرته على زمن بايات تونس –هو الذي كان والده حفيدًا لعلي باي الثالث–، كما كتب ذات مرة “حتى الجنرال فرانكو فهم بأن المخرج الوحيد هو النظام البرلماني الملكي. (…) استيقظوا يا توانسة. مَلَكِيةُ البايات خلاصنا الوحيد..”

التوظيف السياسي للماضي

الخيال هو الحيز المفضل للشعبوية الحاكمة في تونس، شأنها شأن شعبوياتٍ كثيرة في هذا العالم. العواطف والرموز والتواريخ والحكايات والشعارات والأصوات والأساطير، يحبها الرئيس قيس سعيد وتحبه. لا يكف يوماً عن توظيفها. أسطورة الرئيس ذو الأخلاق العمرية التي تقيل عثرات بغال البصرة، وأسطورة تجديد شباب “الدولة الوطنية ذات الهيمنة والسيادة”، وأسطورة الرئيس محب الفقراء “المنبثق من بوتقة الانفجار الثوري غير المسبوق” كما يحلو للرئيس نفسه وصفه في حالة من التبذير اللغوي المثير للشفقة والضحك في الآن نفسه.

وقد كان تعيين نجلاء بودن رئيسة للحكومة في أعقاب انقلاب 25 جويلية 2021 بالنسبة للرئيس لعبًا بالرمزيات، التي لم يخفها، فقد كان يكرر دائمًا، كما يكرر حراس صورته من الصحفيين والمعلقين، أنها أول امرأةٍ في تونس والعالم العربي تصل هذا المنصب. كان ذلك كافيًا بالنسبة له ولأنصاره كي تكون رئيسة حكومة دون النظر لجوانب الكفاءة والخبرة، وقد أثبتت التجربة أنها لا تملك غير تلك الخصلة التي منحها إياها الرئيس.

في ذلك الوقت من خريف 2021 كان الرئيس يبحث عن شرعيةٍ محددة لانقلابه، دوليًا ومحليًا، وقد وجد في رمزية المرأة ملاذً. لكن ذلك الملاذ المؤقت قد استنفذ قدرته على أن يشكل شرعيةً ما. فشلت تلك المرأة في إنقاذ الوضع، بل وفي الحفاظ على مستوى الكارثة الذي كان قائمًا، حيث لم تغادر منصبها حتى أصبح التونسيون يقفون لساعاتٍ في طوابير طويلة كي يظفروا في النهاية بقليل من الخبز والسكر والسميد. وجد النظام نفسه دون قصةٍ يرويها للناس كي يحافظ على ما تبقى من روابط الولاء والطاعة. حيث لم يعد كافياً أن يوطد دعائم حكمه بالقوة.

هنا تفتق ذهن السيد الرئيس عن فكرةٍ جديدةٍ قديمة، فبدأ يبحث عن شرعيةٍ جديدة في محاربة الماضي. والحقيقة أن قيس سعيد ومنذ دخول معترك السياسة مترشحًا ثم رئيسًا ثم حاكمًا مطلقًا، كان يؤسس شرعيته على الأضداد، أي لا يقدم جديدًا بقدر ما يعد بهدم القديم. فجل خطابه السياسي يقوم على فكرة أن من سبقوه قد أجرموا في حق الشعب وسرقوه وعاثوا فسادًا في البلاد، وهو خطابٌ يجد له صدى كبير لدى قطاع واسع من الشعب المتضرر حقًا من ذلك الماضي الذي يحاربه الرئيس بالأقوال والشعارات العاطفية دون أن يغيره بالأفعال والسياسات العملية.

لكن قيس سعيد، وخلافًا لما يعتقد خصومه، يمتلك قدرًا واسعًا من المعرفة النفسية للشعب، لذلك يلعب لعبة الرموز بنجاح، حتى وإن مؤقتًا، لكنه يكسب الزمن. في الواقع، الرمز هو علامةٌ على الاعتراف. يتم تكثيفها، وتحديدها في شكل مادي يمكن الإحساس به، تهدف إلى إثارة العاطفة، التي تغطي قدرًا واسعًا من الواقع. في حالة رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني، يلعب سعيد لعبة استدعاء الوجه البشع من الماضي، ملخصًا إيّاه في مأساة آل الحشاني العائلية.

الطفل الذي قتلت الدولة والده وصادرت رفاته، ومع ذلك درس وتعلم ومكث في تونس ثم خدم بلاده موظفًا ساميًا في البنك المركزي حتى أصبح رئيسًا للحكومة رغم أن والدته فرنسية وكان يمكن أن يكون مستقبله خارج تونس أفضل. هذه القصة التي يريد سعيد أن يرويها لنا، وما يعتبرها المسار المقابل لــ “معارضيه من الخونة والعملاء الذين ارتموا في أحضان الأجنبي”. يحارب الرئيس الماضي بلا هوادة، دون أن يبدله. هل يستطيع المرء تبديل الماضي؟ قطعًا لا. لكنه يملك القدرة على عدم إعادة إنتاجه في الحاضر.

في الأسبوع نفسه دعا سعيد مديرة التلفزيون الرسمي إلى قصره، وفي تسجيل مصور أذاعته رئاسة الجمهورية انهال الرئيس على المديرة مقرعًا حول بث القناة الرسمية لبرنامج يحتفي بــ “الزمن الجميل”، أي بالأنظمة السابقة. للوهلة الأولى يبدو الرئيس محقًا في نقده لنزعة الحنين التي دأبت القناة الوطنية على ترويجها حول الأنظمة السابقة دون نقد سياساتها. لكن في العمق يعيد الرئيس إعادة هذا الزمن الذي سماه بالقبيح، فعندما يستدعي مدير التلفزيون ويتدخل في وسائل الإعلام ويتصرف وحيدًا دون شريك في كل كبيرة وصغيرة في البلاد، فهو يعيد إنتاج صورة ذلك المجاهد الأكبر، الذي كان يصحوا عند السادسة ليوقع قرار الإعدام بعد أن يفرغ من الحركات الرياضية وشرب القهوة العربية.

إن البحث عن شرعية في الماضي تكشف عن خسارة الحاضر، وذلك ما يحدث اليوم في تونس، حيث خسر النظام، الذي رفع شعارات الرفاه والحرية عاليًا ليلة 25 جويلية 2021، معركة الحاضر، دون أفق في كسبها مرةً أخرى، فعاد إلى الماضي لمحاربته، لا قصدًا للعدالة، بل كسبًا للزمن. لكن ماذا ينتفع الإنسان لو ربح الماضي كله وخسر حاضره؟ غير أن المثير في هذه اللعبة، هي أن يتحول الفرد الذي دفع ثمن الماضي المكلل بحضور الحكام المطلق إلى أداةٍ في يد حاكمٍ مطلقٍ آخر.

بعد حوالي شهرٍ من دخوله قصر الحكومة، يعيد أحمد الحشاني إنتاج مسار سلفه، نجلاء بودن. لا يتكلم ولا يقابل الصحفيين. فقط يتوجه كل يوم للقصر الرئاسي ليسمع عظة الرئيس. يهز رأسه موافقًا دون كلام. ذلك أن أحمد الحشاني ومهما كانت قدراته السياسية والإدارية لا يقوى على تغيير أي شيء في حياة الناس وفي الدولة لأنه مسجون داخل لعبةٍ صنعها الرئيس سعيد ويدير بنفسه، ولا يسمح لأحدٍ أن يلعب معه. فهو مكتفٍ بنفسه عن غيره. ويبحث دائمًا عن الأعوان المطيعين. ودائمًا ما يجدهم في ركام البيروقراطية الإدارية، حيث جاءت نجلاء بودن من البيروقراطية وكذلك أحمد الحشاني الذي سلخ عمرًا في إدارة البنك المركزي. داخل أروقة الإدارة يتعلم المرء الطاعة ضمن التراتبية الوظيفية الصارمة والبطيئة، ويمسك بطرف خيط النجاح والترقي عندما يتعلم أن يقول نعم أو يهز برأسه لمديره مهما كانت أراء المدير وسياسته، لأن الطاعة وحدها معيار للحقيقة هناك.

* اعتمد الكاتب على عددٍ من الشهادات والمذكرات لإعادة رسم فترة محاولة الانقلاب على بورقيبة